Игорь Беликов

Путешествие по античным городам. Турция

Милет дважды посещал один из самых известных деятелей раннего христианства, апостол Павел. О первом его посещении города, примерно в 58 г., когда он встречался здесь со старейшинами христианской общины Эфеса, я уже упоминал. Второй раз он, вероятно, посетил Милет примерно в 65 г., во время своего последнего, четвертого, апостольского путешествия.

Примерно в 7–8 км от Милета находятся руины небольшого античного города Миуса. Он не имел большого самостоятельного значения и выступал, как мы бы сегодня сказали, городом-спутником Милета. От античных времен в нем сохранились лишь остатки фундаментов храмов Аполлона и Диониса. Самая примечательная страница в истории Миуса связана с Фемистоклом, афинским политически деятелем и полководцем, победившим персов в морском сражении у острова Саламин (480 г. до н. э.), что предопределило благоприятный для греков исход второй греко-персидской войны. Вынужденный бежать из Греции, он пришел на службу к персидскому царю и получил в управление Миус. Более детальный рассказ об этой истории впереди.

Милет был полисом, имевшим, по мнению историков, самое большое число основанных им колоний, по сравнению с другими греческими полисами. Общее число их превышало 90. Находились эти города-колонии в Средиземноморье, на берегу Дарданелл, Мраморного моря, Черного и Азовского морей. Некоторые из этих колоний находились и на территории современной России – в Крыму (Кумекион, Нимфай, Пантикапей, Феодосия, Херсонес, Юрббика), на Таманском полуострове (Горгиппия, Кемонасса, Фанагория), на берегу Азовского моря (Танаис). Вот как далеко простиралось влияние этого великого города, который я очень рекомендую вам посетить.

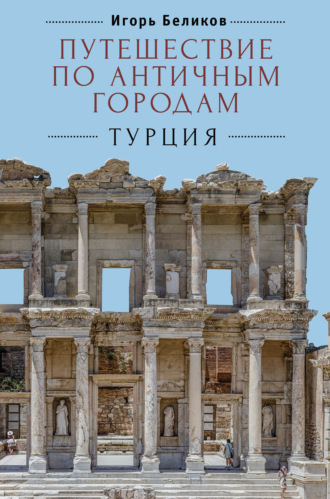

Эфес

Среди всех античных городов на территории современной Турции Эфес является самым известным туристическим объектом. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов. Он включен в число 18 объектов на территории Турции, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что к настоящему времени территория Эфеса исследована лишь на 10 %, по количеству раскопанных здесь памятников, доступных для обозрения туристами, и по степени их сохранности он занимает первое место среди всех античных городов Малой Азии. Чтобы получить более глубокие, красочные впечатления об этом историческом месте, требуется активно использовать воображение, фантазию. В Эфесе это сделать намного легче, так как перед глазами туриста есть достаточное количество материальных остатков прошлой жизни. А расположенный неподалеку музей в этом очень помогает. Как сказано в одном неплохом путеводителе по Турции, это мега-сайт номер один. Must see, как выражается нынешний молодняк.

Столь большой интерес к Эфесу совершенно заслужен. Этот город был столицей государства Лисимаха, царства Селевкидов, римской провинции Азия, а по численности своего населения в первые века новой эры Эфес, наряду с Александрией и Антиохией, боролся за то, чтобы быть вторым после Рима. Неудивительно, что на протяжении античности история города была тесно связана с именами многих видных деятелей этого периода. Одни из них посещали его лишь на короткое время, другие же делали его своей резиденцией на годы. Александр Македонский прибыл сюда, чтобы увидеть храм Артемиды, а два видных наследника его империи, воевавшие между собой, Лисимах и Селевк I Никатор, по очереди сделали Эфес столицами своих государств. Египетский царь Птолемей XII ожидал здесь помощи со стороны Рима (и дождался) для победного возвращения в Египет. Сподвижник Юлия Цезаря, Марк Антоний, на протяжении нескольких лет отсюда самовластно управлял всей восточной частью Римского государства. Египетская царица Клеопатра VII бывала здесь у Марка Антония, окончательно пленив его своими чарами. Во время инспекционных поездок по своим восточным провинциям или военных походов на Восток Эфес посещали римские императоры Траян и Адриан. Марк Аврелий и его жена Фаустина организовали здесь свадьбу своей дочери Луциллы. В Эфесе обучался будущий последний языческий властитель Византийской империи Юлиан II (Отступник). Стены города слышали проповеди апостола Павла…

Руины Эфеса привлекли одну из самых необычных женщин начала 20 в. – Гертруду Белл. Одна из посвященных ей книг называется «Светская дама, путешественница, ученый, шпион». Ее роль в истории ближнего Востока 20 в. не меньше, чем роль знаменитого Лоуренса Аравийского. Не удивлюсь, если в тайном «зале славы» английской разведывательной службы Сикрет Интеллидженс Сервис (МИ-6) их имена стоят рядом. Недаром выдающийся режиссер В. Херцог посвятил ей эпический фильм «Королева пустыни» (очень рекомендую). В декабре 1899 г. она сделала фотографии руин Эфеса, которые привлекли большое внимание в Европе. Я с большим интересом их рассматривал.

А с конца 20 в. мировой политический истеблишмент потянулся в Эфес в культурное паломничество. Назову лишь некоторые имена – президент США Б. Клинтон, президент Мексики Энрике Нието, наследник британского престола принц Чарльз, президент Австрии Хайнц Фишер.

Надеюсь, убедил читателя в том, что компания людей, которые за прошедшие два тысячелетия посетили Эфес, заслуживает того, чтобы к ней присоединиться.

Перейду теперь к краткому описанию истории возникновения и развития Эфеса.

Краткая история города

Согласно археологическим источникам, греческие переселенцы прибыли на территорию, на которой позднее появился Эфес, в 11 в. до н. э. Согласно греческим преданиям, основателем города считается Андрокл, сын Кодра, легендарного последнего афинского царя. Этот персонаж проявил завидную прозорливость: выбрал место для основания города неподалеку от святилища местной малоазийской богини, которой уже многие столетия поклонялись племена соседних регионов. Греки благоразумно приняли и поддержали священный статус этого места, но уже как богини Артемиды (Артемис), входившей в число двенадцати «старших» олимпийских богов.

Новый полис, под названием Эфес, стал успешно развиваться, распространяя свое влияние на прилегающую территорию. В 541 г. до н. э. город попал под власть царя Крёза (595–546 гг. до н. э.), правителя богатого государства Лидия, занимавшего всю западную часть Малой Азии. Его богатство стало предметом известной поговорки, существующей более 2500 лет – «Богат как Крёз». Этнически царь принадлежал к одному из небольших народов-племен Малой Азии. Но в культурном отношении был большим эллинофилом – поклонником всего греческого. Он стремился приобщить Лидию к греческой культуре, посылал богатые дары в Дельфы, поддерживал дружественные отношения с влиятельными греческими полисами. Он способствовал росту известности храма Артемиды, давал средства на строительство в городе. При нем Эфес достиг значительного расцвета. После разгрома Лидийского царства персами Эфес, вместе с другими полисами Ионийского побережья Малой Азии, попал под контроль персов. Правление персов было значительно более жестким. Они не очень считались с греческими традициями и постоянно повышали налоги. Поэтому в 499 г. до н. э. Эфес принял участие в восстании греческих полисов западного побережья Малой Азии против персов (Ионийское восстание). В 498 г. до н. э. недалеко от города произошла битва, в которой греческие войска потерпели поражение от персов. В целом события развивались неудачно для греков, и к 493 г. до н. э. восстание было подавлено. Как я написал в предшествующей главе, в наказание и назидание персы полностью разрушили город, ставший зачинщиком восстания – Милет. Эфес вернулся под власть персов, но избежал таких тяжелых последствий. Впрочем, власть персов продержалась здесь совсем недолго. В последующие 100 лет Эфес сохранял свою политическую самостоятельность, постоянно маневрируя между двумя основными центрами силы греческого мира – Афинами и Спартой, которые боролись между собой за контроль над Ионийским побережьем Малой Азии. К 80-м гг. 4 в. до н. э. оба эти центра истощили свои силы, и Персидское царство вернуло себе контроль над Ионией, в том числе и Эфесом. Однако в последний раз и ненадолго. В 334 г. до н. э., после победы над персидской армией в битве при Гранике, в Эфес вошел Александр Македонский. Все местные жители немедленно продемонстрировали горячую любовь и покорность культурно более близкому правителю, устроив показательное побиение камнями до смерти персидского наместника и его семьи. После смерти Александра, в 323 г. до н. э., началась жестокая борьба за раздел созданной им империи между его соратниками (диадохами, по-гречески «наследниками). В результате нее западная часть Малой Азии, включая Эфес, досталась Лисимаху, который входил в близкое окружение Александра и командовал конницей македонской армии. В 301 г. до н. э. он сделал Эфес столицей своего государства.

К этому моменту город впервые столкнулся с природной проблемой, которая, в конечном итоге, приведет его к гибели. Протекавшая рядом с городом река Кайстр (сегодня – Малый Мендерес) покрыла значительную часть прилегающей территории аллювиальными отложениями, которые привели к заболачиванию, появлению малярии. Поэтому Лисимах приказал жителям Эфеса переселиться на возвышенность в 2 км от старого центра. Тем, кто переселяться не желал, правитель перекрыл водоснабжение (мне сразу вспомнилась домоуправ из «Бриллиантовой руки»). Для укрупнения города Лисимах переселил в Эфес и большое число жителей из располагавшихся неподалеку городов Лебедоса и легендарного Колофона, которые были им наказаны за непокорность. О поисках остатков Колофона и о том, что представлял собой этот город, я расскажу в этой книге.

Новый город был назван Арсиноя – по имени последней жены Лисимаха, дочери еще одного, более успешного диадоха – Птолемея I Сотера, основателя новой египетской династии. Арсиноя II была примечательной исторической личностью. После гибели Лисимаха она была женой царя Македонии Птолемея Керауна, потом вернулась в Египет, где стала равноправной со-правительницей своего брата-мужа фараона Птолемея II и после смерти была обожествлена.

Благодаря усилиям Лисимаха город получил мощный импульс для развития, позволивший ему оставаться главным политическим, экономическим и культурным центром Малой Азии на протяжении нескольких сот лет.

После смерти Лисимаха город, которому было возвращено прежнее имя Эфес, побывал столицей империи Селевкидов, частью империи египетской династии Птолемеев, частью Пергамского царства династии Атталидов. В 129 г. до н. э., как часть пергамского царства, Эфес вошел в состав Римской республики. Новые хозяева показались эфесцам гораздо более жесткими, чем прежние. Поэтому, когда царь Понтийского царства (занимало южное побережье Черного моря и западную часть Крыма) Митридат VI Евпатор начал войну с Римом и подошел к Эфесу, горожане и знать поддержали его. Эфесцы приняли активное участие в античном варианте «Варфоломеевской ночи» – массовом убийстве римских граждан и всех, кто говорил с латинским акцентом, невзирая на возраст, пол и социальный статус, прокатившемся по всем городам Ионии летом 88 г. до н. э. по приказу Митридата. Трупы убитых было запрещено хоронить, доносчиков на укрывшихся римлян ожидала награда, а оказавших жертвам помощь – наказание. Рабы получали свободу, если убивали своих римских хозяев, а должникам римлян прощалась половина долга. В Эфесе были убиты тысячи римлян, разрушены установленные римской властью монументы и памятники. Поэтому, эта резня получила название «Эфесская вечерня». Однако норов нового правителя и особенно его военачальников очень скоро вызвал крайнее раздражение эфесцев. Когда один из командующих митридатовых войск, Зенобий, подошел к городу, его армию не пустили в город, а сам Зенобий был брошен в городскую тюрьму и умерщвлен. Митридат наказал город, казнив несколько сот его представителей и наложив большой штраф. Однако, остро нуждаясь в союзниках, он сохранил за городом его самоуправляемый статус.

Войну с Римом понтийский царь проиграл. От прибывшего в город в 86 г. до н. э. победителя Митридата, римского полководца Луция Корнелия Суллы, отличавшегося свирепостью, ожидали жуткой кары. Однако он проявил большой прагматизм и ограничился финансовым наказанием, хотя и очень тяжелым. Город был вынужден выплатить большой штраф, а также повторно заплатить в римскую казну налоги, равные сумме налогов по последние 5 лет. Последствия этих финансовых санкций город ощущал еще длительное время. Марк Антоний, сделавший Эфес своей резиденцией в качестве проконсула римской Азии, тоже рассматривал город как большой денежный мешок.

Период испытаний для Эфеса закончился с воцарением в Риме Октавиана Августа (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.), который сразу сделал Эфес столицей римской провинции Азия. Последующие 200 лет стали периодом, в течение которого Эфес достиг пика своего развития. В нем было построено много больших и роскошных зданий, остатки которых мы видим и сегодня, строились богатые жилые дома, была создана развитая городская инфраструктура (фонтаны, термы, акведук, большой театр и пр.). Знаменитый греческий оратор и философ Элий Аристид (2 в.) назвал храм Артемиды Эфесской «казнохранилищем всей Азии».

Колоссальный удар по Эфесу был нанесен в 262 г. вторгнувшимися в Малую Азию готами. Они разграбили город, подожгли храм Артемиды. Полностью от этого удара город так и не оправился.

В составе Византийской империи город еще играл значимую роль, в нем осуществлялось новое строительство. Но быстрое распространение христианства, ставшего официальной религией Византии, нанесло новый серьезный удар по Эфесу. Примерно в 394–395 гг. храм Артемиды был закрыт и скоро стал использоваться как источник для каменного строительства – как ближнего, так и дальнего.

Упадку города способствовал природный процесс, сходный с тем, который положил конец Милету как экономическому центру. Быстрый рост наносов реки Малый Мендерес, заиливание бухты привели к тому, что к 6 в. город оказался в 5 км от берега моря. Потеряв гавань, Эфес лишился и выхода к Эгейскому морю, что убило торговлю – главный источник прежнего процветания. Люди стали покидать город, перебираясь на близлежащие холмы. Арабские набеги 654–655, 700 и 716 гг. ещё больше ускорили упадок города. К моменту завоевания этой территории турками-сельджуками в 1090 г. от Эфеса осталась лишь небольшая деревня.

Возвращение Эфеса в качестве важного, материально осязаемого компонента мирового культурного наследия началось с раскопок, которые здесь осуществил английский архитектор Джон Вуд. В конце 1850-х гг. он занимался проектированием зданий вокзалов на строившейся железнодорожной линии Смирна-Айдын. Но как человека с хорошим образованием, его давно интересовала судьба храма Артемиды Эфесской, о котором он узнал еще в детстве из «Нового завета». По завершении своих строительных обязательств, он решил начать поиск этого исторического сооружения. Получив небольшой грант от Британского музея (в обмен на обязательства передать музею все сделанные им находки) и разрешение османского султана, в 1863 г. он начал раскопки на территории, где находились покрытые многовековыми земляными наносами руины древнего Эфеса. В самом конце 1869 г. он нашел остатки фундамента храма Артемиды. В последующем он раскопал остатки многих сооружений Эфеса. Тяжелые погодные условия, лихорадка, землетрясения, налеты бандитов сильно подорвали его здоровье и вынудили завершить раскопки в 1874 г. По их результатам в Британский музей было отправлено около 60 тонн фрагментов скульптуры и архитектуры. В 1877 г. Вуд опубликовал книгу «Открытия в Эфесе», которая и сегодня читается с очень большим интересом. Совершенно не чувствуется, что она была написана так давно.

В 1895 г. немецко-австрийский археолог Отто Бенндорф продолжил раскопки, начатые Вудом. В 1898 г. Бенндорф основал Австрийский археологический институт, который сегодня играет ведущую роль в исследовании Эфеса. В ходе своей работы Бенндорф исследовал большую часть обнаруженной на данный момент территории Эфеса. На основе привезенных им с раскопок в Вену экспонатов был создан небольшой, но интересный Эфесский музей. Очень рекомендую посетить тем, кто будет в австрийской столице. После основания Турецкой республики правительство Турции запретило вывоз найденных на территории археологических артефактов за пределы страны. С того времени австрийские археологи вели свою работу в Эфесе непрерывно, за исключением периодов двух мировых войн. А в 1960-е гг. к ним присоединились турецкие археологи, а найденные экспонаты составили основу Эфесского музея в городке Сельчук, расположенном в 3–4 км от руин Эфеса. Рекомендую этот музей к посещению всем, кто приезжает на экскурсию в Эфес.

В процессе исследования Эфеса в нынешнее время основной акцент делается не на раскопки новых древних зданий и общественных мест, а на сохранение зданий, которые уже были обнаружены. Так что, увы, маловероятно, что раскопанная до настоящего времени территория древнего Эфеса, составляющего, примерно, 10 % от общей его территории, заметно увеличится в ближайшие годы. Но то, что уже раскопано до настоящего времени, представляет исключительный интерес.

Основные достопримечательности города

На одной из самых детальных карт города, которую мне удалось найти, я увидел 116 объектов. Так что желающим есть где проявить свой интерес. Для того, чтобы описать все эти объекты, нужна отдельная книга об Эфесе. Наверное, город того заслуживает. Но в мои планы это не входит. Во всяком случае – пока. К тому же я сам видел примерно чуть более половины этих объектов. Это те, которые, на мой взгляд, интересны в наибольшей степени, обладают приемлемой степенью сохранности, о которых есть содержательная информация, и к которым разрешен доступ туристов. В этой главе я опишу часть из объектов, которые я посетил. Те, которые, на мой взгляд, в наибольшей степени заслуживают внимания пытливого, вдумчивого путешественника, но не располагающего безграничным временем.

Начнем наше путешествие по Эфесу с востока – с главного входа в город, Магнесийских ворот. Но прежде, чем войти через них в город, обращу внимание на остатки сооружения округлой формы, находящегося справа от ворот. Оно представляет собой руины стен какого-то строения, перед входом в которое стоит одинокая круглая колонна с коринфской капителью, а за ней – две высокие квадратные колонны, соединенные посредине перемычкой. На верхней части этого сооружения из двух квадратных колонн находится сильно поврежденное, но еще вполне различимое изображение небольшого теленка или ягненка. Думаю, что в контексте историчности этого места правильно будет назвать это изображение тельцом. В довольно большом числе путеводителей это место именуется «так называемой могилой апостола Луки». Но местные гиды очень часто уверяют туристов, что это и есть «подлинная могила» апостола.

Лука – один из самых известных апостолов Христа, прежде всего благодаря тому, что считается автором одного из канонических Евангелий (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), вошедших в состав книг Нового завета Библии. По этой причине он часто именуется евангелист Лука. Рассказ о добром самаритянине и история о блудном сыне – две из наиболее известных историй Библии – изложены именно в Евангелии от Луки. Пожалуй, он является одним из наиболее известных апостолов, хотя принадлежит не к первым двенадцати из них, а является «апостолом от семидесяти» – большой группы учеников, избранных Иисусом Христом дополнительно к первым двенадцати. Особая известность Луки связана с тем, что в католической и православной традициях он считается первым христианским иконописцем, написавшим, в том числе, несколько икон с живой Девы Марии. Католическая церковь считает себя хранительницей 21 иконы, авторство которых приписывается апостолу Луке. Русская православная церковь считает, что в России находится 10 написанных Лукой икон, самой известной из которых считается Владимирская икона Божьей Матери, находящаяся в настоящее время в храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Все эти цифры вызывают у меня в памяти фразу одного историка: «В мире известно 102 головы Иоанна Крестителя. Но подлинными из них являются только четыре». Сведений о жизни Луки сохранилось крайне мало. Считается, что он проповедовал в западной части Греции, в Малой Азии, Египте и Ливии. Согласно преданиям, он был казнен в конце 1 в. в греческих Фивах, в возрасте 84 лет, где и был похоронен. После утверждения христианства в качестве официальной религии Византийской империи, в 4 в. его мощи были доставлены в Константинополь и помещены в собор Святого Луки. После ряда перемещений в последующие века, они нашли свое окончательное упокоение в базилике Святой Иустины в итальянской Падуе.

Основанием для крайне шаткой теории о том, что евангелист был похоронен у входа в Эфес, является то, что он долгое время сопровождал апостола Павла в его путешествиях по Малой Азии, в том числе, возможно, и в Эфес. А также то, что символом апостола Луки считается крылатый телец, держащий Евангелие, отдаленно напоминающий изображение на столбах, стоящих у входа в Эфес. Таким образом, вспомнить евангелиста Луку в связи с Эфесом можно, но вероятность того, что он был погребен здесь, очень близка к нулевой.

Туристический маршрут по Эфесу начинается с востока – с Магнесийских ворот. Именно эти ворота раскопал Джон Вуд в поисках храма Артемиды, прочитав на стеле у эфесского театра, что торжественная процессия с дарами в этот храм начиналась от Магнесийских ворот. От них до того места, где стоял храм, примерно 1,5 км. Так что все паломники, приезжавшие для посещения храма Артемиды на протяжении нескольких сот лет, проходили из города в храм именно через эти ворота.

Свое название ворота получили потому, что через них проходил путь в город Магнесия-на-Меандре, с которым у Эфеса были очень сложные отношения, порой доходившие до открытых военных столкновений. Этому городу посвящена отдельная глава в моей книге. Ворота были сооружены в 3 в. до н. э. и первоначально представляли собой арку, по обеим сторонам которой стояли большие крепостные башни. Но с присоединением всей Малой Азии к Риму военные конфликты между малоазийскими полисами прекратились, и необходимость в таких мощно укрепленных воротах отпала. Поэтому, во время правления римского императора Веспасиана (69–79 г. до н. э.) ворота были перестроены. Они стали трехарочными: центральная широкая арка предназначалась для колесниц и повозок, а боковые арки, поменьше, служили для пешеходов. Руины именно этих, перестроенных ворот, видят сегодня туристы. От ворот до нас дошло немногое – части двух боковых столбов, высотой примерно по 2,5 м каждая, стоящие на ведущей в город каменной мостовой, и часть стен внутреннего двора.

Здание справа от входа в город, издали выглядящее как небольшой амфитеатр, именуется на всех картах как одеон. Первое здание, получившее название одеон, было построено в Афинах при самом известном греческом политике – Перикле, в 5 в. до н. э. как место для проведения певческих и музыкальных состязаний. Из Афин мода на такие сооружения распространилась по всему греческому и римскому миру. В европейскую культуру это наименование вернулось в конце 18 в., когда в Париже был открыт театр Одеон, ставший одним из знаковых сооружений французской столицы и одним из символов французской культуры. Эфесский одеон был построен в 150 г. н. э. на средства богатого местного жителя, Публия Ведия Антония, и его жены Флавии (об этом рассказала найденная здесь каменная надпись). Он использовался и в тех же целях, что и афинский одеон, и как булевтерий – место заседаний городского совета. Подробно о том, что представлял этот орган власти и как он формировался, я написал в главе о Милете.

Сооружение представляло собой полукруглый каменный амфитеатр, рассчитанный на 1400–1500 человек, состоящий из двух ярусов, разделенных на четыре сектора лестничными проходами. В античные времена его покрывала большая деревянная крыша, державшаяся на нескольких столбах. Орхестра и скена были очень небольших размеров, поэтому маловероятно, чтобы здесь проходили театральные представления.

Издалека кажется, что ряды сидений одеона сохранились в очень хорошем состоянии. Но подойдя поближе видишь, что лишь несколько рядов сидений являются оригинальными, мраморными, а остальные были восстановлены реставраторами из камня с применением бетона. Тем не менее, здесь можно присесть и представить себя зрителем, слушающим певцов и музыкальных исполнителей – местных, эфесских, или заезжих знаменитостей античного мира. Ко времени строительства эфесского одеона греческие и римские исполнители использовали уже несколько десятков ударных, щипковых и духовых инструментов. Наиболее популярными были такие как вавилонская волынка, кифара (струнный щипковый инструмент), лира, авлос (далекий предок гобоя), водяной орган. Сегодня в Интернете можно найти сайты, на которых записано то, как звучат эти инструменты, и даже некоторые античные мелодии (сохранились рукописи с буквенной записью античных мелодий, которую удалось перевести в нотную). Необычные звуки переносят в далекое прошлое. Рекомендую послушать их до поездки по античным городам – Греции, Италии, Малой Азии. Тогда ваши впечатления в одеоне Эфеса и одеонах других античных полисов будут намного богаче и ярче, запомнятся надолго. В истории остались имена таких исполнителей античного времени, как певший для Юлия Цезаря и дававший публичные концерты греческой музыки певец Тигеллий (1 в. до н. э.), при императоре Нероне (1 в. н. э.) «музыкальной звездой» был кифаред Менкрат, а при императоре Адриане (2 в.) такую же роль играл кифаред и поэт Месомед Критский, который к тому же удостоился и посмертного памятника от императора Каракаллы. Кто знает, может кто-то из них приезжал и в Эфес?

Неподалеку от руин одеона-булевтерия находятся руины пританея – постоянно действовавшего органа городского совета (буле), который отвечал за повседневную деятельность по управлению городом. О том, чем занимался этот орган власти и как он формировался, я написал в главе о Милете. Историки считают, что принципы работы пританеев были схожи во всех античных греческих полисах.

Первоначальное здание эфесского пританея было построено при Лисимахе, но во времена императора Августа оно было перестроено, и нынешние руины относятся к этому периоду. Сегодня туристы могут видеть две большие колонны с частью портика на них, стоявшие, вероятно, у входа в пританей. Во внутреннем дворе можно видеть участок каменного пола с квадратом, выложенным камнями красноватого цвета, обозначающим, вероятно, место в церемониальном зале, где находился священный очаг, огонь в котором должен был поддерживаться на всем протяжении существования города. Здесь также можно видеть фундамент алтаря, на котором жрецы богини Гестии и делегации из других городов, приезжавшие в Эфес, приносили символические жертвы в честь процветания города. Эфесский пританей прославился тем, что во время раскопок под плитами внутреннего двора, на глубине, примерно в 1,5 м были обнаружены две большие статуи Артемиды, которые, скорее всего, стояли в храме Артемиды. Считается, что они были спрятаны здесь в конце 4 в. последователями культа богини, которые опасались, что победившие христиане уничтожат статуи. Сегодня эти статуи являются одними из главных экспонатов Эфесского музея, расположенного неподалеку от руин полиса, в городе Сельчук. Я опишу их подробнее, когда буду рассказывать об остатках храма Артемиды.

Напротив пританея, через улицу, находятся руины Верхней агоры. В Эфесе было две агоры – Верхняя и Нижняя. Последняя находилась возле порта и играла, прежде всего, торговую роль. Верхняя Агора выступала, прежде всего, местом проведения общественно-политических мероприятий (выражаясь современным языком) и различных общегородских религиозных церемоний. Здесь выступали представители городского совета, римский губернатор провинции Азия, посланники из Рима. Она представляла собой площадь размером 160х73 м, которая с трех сторон была окружена стоями. В центре Верхней Агоры стоял большой храм, посвященный египетской богине Исиде, имевший 6 колонн по фронтальной части и по 10 колонн по обеим сторонам.

Египетские боги стали популярными в античной Греции под влиянием империи Птолемеев, которые стремились объединить греческие верования с египетскими (о греко-египетском боге Сераписе я уже рассказывал). Египтяне и греки, жившие в Египте, были весьма успешными торговцами, имевшими свои склады и магазины по всему Средиземноморью. Оседая в греческих полисах, они приносили с собой и свои верования, строили храмы своих богов. Храмы, посвященные египетским богам, можно увидеть в очень многих малоазийских греческих полисах. От греков мода на египетские и вообще восточные культы перешла к римлянам.

Исида (в переводе – «трон») была, наверное, самым популярным египетским божеством, легко принятым греками. Исиду чаще всего изображали в виде женщины, на голове которой помещался иероглиф, обозначающий царский трон или солнечный диск, обрамленный рогами коровы. Она почиталась как сестра и супруга одного из главных древнеегипетских богов – Осириса, мать бога Гора (Хора) и, соответственно, египетских фараонов, которые считались его земными воплощениями. Она покровительствовала рабам, грешникам, ремесленникам и угнетённым, но прислушивалась и к молитвам богачей, девушек, аристократов и правителей.

Культ Исиды и связанные с ним мистерии приобрели значительное распространение в греко-римском мире, сравнимое с христианством и митраизмом. Ее культ пользовался широкой популярностью в эпоху эллинизма не только в Египте, но и во всём Средиземноморье. Ее храмы встречались в очень многих городах греко-римского мира. Один из них был раскопан даже в таком далеком провинциальном городе как Лютеция (нынешний Париж). В римское время Исида намного превзошла своей популярностью культ Осириса и стала серьёзной соперницей становления раннего христианства. Римские императоры Веспасиан, Тит Флавий, Калигула делали щедрые подношения святилищу Исиды в Риме. На одном из изображений на триумфальной арке Траяна в Риме император изображен жертвующим вино Исиде и Гору. Некоторые ученые считают, что культ «черных мадонн» в христианских храмах Испании, Франции и Германии является отголоском культа Исиды. В изображении Девы Марии с младенцем Иисусом на руках усматривали прямое заимствование образа Исиды с младенцем Гором.