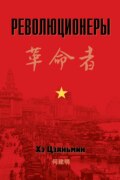

Хэ Цзяньмин

История Оуян Лианя

С печалью я гляжу на смерть друзей,

чьи души отлетели в мир иной.

От ярости жесток, остёр как меч,

Рождается из тьмы и скорби стих мой.

Но вот дочитан он, не напишу

я больше ни строки, я покорён.

Лишь лунный лик всё льёт

безбрежный свет

на одеянье чёрное мое.

俄文翻译版经河北少年儿童出版社有限责任公司授权于全球市场独家出版发行。

保留一切权利。未经书面许可,任何人不得复制、发行。

ООО «Детское издательство провинции Хэбэй» предоставляет исключительное право на издание и распространение данного произведения на русском языке

ООО «Международная издательская компания «Шанс».

© ООО «Международная издательская компания «Шанс», перевод, оформление, 2022

© ООО «Детское издательство провинции Хэбэй», 2022

Все права защищены.

Пролог

Боишься – не лезь в революцию!

Наступала весна. По китайскому лунному календарю, седьмого февраля 2021 года оставалось всего пять дней до нового года и прихода весны. Наткнувшись на эту дату – «7 февраля», – взгляд мой застыл и помутился от слёз.

И всё из-за него – юного революционера, безжалостно убитого врагами в этот же день, но девяносто вёсен назад.

Сегодня тот юный революционер едва ли кому-то известен, но тогда, девяносто лет назад, именно он растревожил на шанхайской набережной группу студентов, учившихся у Лу Синя[1]. Многие из них под влиянием юноши также встали на революционный путь и позже героически все как один погибли вместе с ним. Гибель этих молодых людей погрузила Лу Синя в глубокую скорбь и побудила написать знаменитый некролог «В память о забвении».

«Я потерял хороших друзей, а Китай – прекрасных молодых людей…»

Узнав сколь варварски убийцы расправились с его студентами, Лу Синь преисполнился нестерпимого горя. А три дня спустя встретился с Фэн Сюэфэном, лидером ушедшей в подполье китайской Компартии, после чего в слезах написал:

Дочитан стих —

и более ни слова

не напишу; и только лунный лик

роняет свет на чёрные одежды.

Когда юного героя убивали враги, с ним рядом были ещё двадцать три бойца Компартии и революции, в том числе: Хэ Монетой – его революционный наставник, один из родоначальников КПК, близкий друг Мао Цзэдуна и Цай Хэсэня; Линь Юйнань – лидер китайского рабочего движения; Ли Цюши – лидер китайской революционной молодёжи; а также приверженцы «Лиги левых писателей» Ху Епин (муж писательницы Дин Лин), Жоу Ши, Инь Фу, Фэн Кэн и другие.

Многие из этих взрослых хорошо знали юношу, любили его и всячески оберегали, считая своим младшим братом.

– Проголодался, братишка?

– На шанхайской набережной, братец, столько машин! Осторожней улицу переходи!

Примерно так, заботливо, и наставляли его. А он всякий раз отвечал им: «Угу, угу» или «Понял, понял», да тут же и убегал от них – так стремительно, что старшие братья по революции в шутку дразнили его «маленькой ракетой».

Единственным исключением среди них был близорукий Жоу Ши, носивший очки. Он называл юношу «маленький учитель». Жоу Ши слыл классическим представителем «Лиги левых писателей» – самым близким Лу Синю молодым писателем бунтарской закваски. Но даже этот писатель, несмотря на всю свою самобытность и оригинальность, однажды публично признался, что присоединился к революции и Коммунистической партии, благодаря вере, полученной от этого юноши. «Глаза его напоминают бойницы крепости, из которых вылетают огненные ракеты, разя врагов революции… Глядя в эти глаза, даже я, слабый телом, окреп и утвердился в коммунистической вере!» На тот момент Жоу Ши исполнилось двадцать девять, и он считался одним из самых многообещающих учеников Лу Синя. Сам же Лу Синь вышел из идеологической «тьмы», когда ему было почти столько же, сколько «маленькому учителю».

Именно их революционную группу враг окружил и почти полностью ликвидировал в ходе сложной операции, которую я опишу позже. Те же из них, кто попал во вражескую тюрьму, оказались во власти изможденья и тоски, если не считать нескончаемой череды изнурительных допросов. К счастью, Жоу Ши сидел в одной камере с «маленьким учителем», и у него было достаточно времени, чтобы выслушать историю революционной семьи юного героя. Но в то проклятое утро ещё и солнце не успело взойти, а начальник тюрьмы уже колошматил в каждую из их дверей и орал, как обезьяна, у которой в горле застряла рыбья кость:

– Вставайте, вставайте! Вас переводят в другие клетки!

Между камерами тут же началась «перекличка».

– Они решили с нами покончить!

– Что? Вот подонки! Ни свет ни заря…

– Что ж! Революция – это жертва! Пожертвуем жизнью!!

– Верно! Пусть умру я один – за мной придут миллионы!

– Убьёте нас – наше знамя подхватят другие!

Вторя собратьям, юный герой выкрикивал лозунги, размахивая над головой кулаками, и пламя его яростных глаз опаляло ненавистных врагов.

– Все мы готовы на смерть, но наш братишка ещё так юн! – сокрушался поэт Инь Фу. – Нельзя допустить, чтобы его убили!

Инь Фу горячо любил «братишку» – как, впрочем, и все остальные. Но уж совсем по-отцовски обращался с ним Хэ Мэнсюн – самый старший боец, которому было уже далеко за сорок. Его взгляд, никогда не терявший твёрдости, в те минуты буравил юношу, едва достававшего до груди Инь Фу, и зрачки его разъедал беспросветный мрак.

– Почему мне нельзя на смерть? Отчего я не могу погибнуть, как вы? – молил их юноша об ответе, но все они, обычно такие заботливые, лишь молча отводили взгляд.

И он взорвался – ведь в эти мгновенья враг уже выкрикивал их имена.

– Почему я не должен умирать? Я тоже хочу погибнуть! Вместе с вами! – резко обернувшись, он обхватил Инь Фу за плечо и начал скандировать его знаменитый «Гимн Первомая»:

Сегодня

Вздымаем алое знамя,

Сегодня

Готовы к великой борьбе!

Чего бояться? Танков, пушек?

Но за нами – Великая китайская стена!

Чего бояться? Обезглавят, расстреляют?

Но разве истощится от этого

Юная наша кровь?

Всех нас не убить

И не одурачить,

За свободу нашего класса

Мы готовы погибнуть в борьбе!

– Заткнись, горлопан! Вот-вот подыхать, а ты всё не уймёшься? – один из солдат с винтовкой подскочил к юноше и огрел его по спине прикладом.

– Ты что творишь?! – возмутились узники революции в кандалах, выстраиваясь в шеренгу. Когда же их повели, шагавший впереди Хэ Мэнсюн обернулся и гневно упрекнул солдата:

– Много уменья нужно, чтобы ребенка бить?

– Оставьте ему жизнь! Он же совсем дитя!

– Изверги! Вспомните о собственных детях! – гнев смертников, идущих на казнь, выплёскивался на врага.

– Ладно, ладно! А ну, шагай! Пулями вас не накормят, чего галдите-то? – опасаясь бунта, солдаты чуть поостыли и торопливо погнали узников революции в арестантский фургон.

– Если нас ведут не под пули, то куда? Ах, вы подонки! Жульё! Ублюдки нации! – ругались узники, пока солдаты заталкивали их в фургон.

– Оставьте его!

Хоть враг и пытался выдать происходящее за «смену локации», все отчётливо понимали: близится их последний миг. Поэтому, когда их загоняли в арестантский фургон, Инь Фу и Жоу Ши даже перегородили двери, не давая запихнуть «братишку» в машину.

– Прочь!!

Солдатня заколошматила дубинками да прикладами по головам и спинам Инь Фу, Жоу Ши и других арестантов.

– Бить нельзя!

– Будете бить – мы никуда не поедем!

Ситуация грозила выйти из-под контроля, и вояки наконец опустили дубинки.

– Да не надо меня тащить, я и сам заберусь!

Уроженец Хунаня, и так невысокий, да к тому же всего семнадцати лет, был очень проворным: он стремительно, как ракета, рванулся в фургон и протиснулся к Хэ Мэнсюну, которого называл «дядей».

Хэ Мэнсюн взъерошил густые волосы юноши и тихонько спросил его на родном хунаньском диалекте:

– Боишься?

Тот вскинул голову, твёрдым взглядом посмотрел на Хэ Мэнсюна и решительно покачал головой:

– Не боюсь! Если боишься – нечего лезть в революцию!

– Вот! Все слышали, что говорит наш юный боец? Боишься – не лезь в революцию!

– Правильно! Кто боится – не революционер!

– Кто боится – не коммунист!

И не успела машина тронуться с места, как по ней раскатилось дружным хором:

Ведут на смерть – так мы погибнем!

Но кровь прольётся не напрасно.

Наш путь продолжим мы с улыбкой

Для озверевшего конвоя!

Мы кровью нарисуем карту

По оба брега Хуанпу[2]

Пусть мы умрём, но ненавистный

Враг не увидит наших слёз:

В прицеле вражеской винтовки

Погибнем, не поднявши рук!

Так, вновь и вновь, скандировал Инь Фу свою поэму «Ведут на смерть – так мы погибнем!», которая очень нравилась его собратьям по застенку. Но сегодня, читая её, Инь Фу переделал начальные строки, заменив «они погибнут» на «мы погибнем». И узникам революции, вторившим поэту в фургоне, оно придавало ещё больше мужества.

– Не поднимем рук перед дулом врага!

– Никогда!

– Ни за что! – последним выкрикнул юноша, и эхо его слабого голоса словно полыхнуло огнём по глазам каждого, кто был в фургоне.

– Ни в коем случае! – волоча за собой кандалы, к нему приблизился Жоу Ши. Лицо его давно было залито слезами. Взяв юношу за руки, он с чувством сказал:

– А ты и правда бесстрашный, как ракета! Я буду учиться у тебя… Мне нравится твоя «Война»!

И он принялся декламировать нараспев:

Эх, Война…

Сердца наши будут тверды,

Хоть ты голову нам отруби!

Я мечтаю лишь об одном —

Чтобы славой мой край засиял,

Так верни нам ту славу

Хотя бы в раю,

Эх, Война…

Мы бросаемся в твою атаку,

Война!

– Война!

– Война!

– Война!! – нестройным хором подхватили все вокруг.

К Хэ Мэнсюну протолкался партиец Цай Бочжэнь. Он держал за руку одну из узниц.

– Брат, времени совсем не осталось… – проговорил он, явно стесняясь. – Но пока все мы здесь, я хочу взять в жёны Чжунвэнь!

– Отлично! Вот это большая радость! – воскликнул Хэ Мэнсюн. А вслед за ним оживился и весь фургон.

То была самая необычная свадьба. Ведь этим молодожёнам, возможно, оставалось быть вместе лишь несколько минут! Коммунистка Фэн Кэн вызвалась стать свидетельницей невесты У Чжун-вэнь, а за ней и Жоу Ши тут же предложил себя в свидетели жениха.

– А кем буду я? – взволнованно спросил юноша у Хэ Мэнсюна.

– Ты?

Все улыбнулись.

– Бери за одну руку жениха, и за другую – невесту! – не растерялся Хэ Мэнсюн и вывел парня из затруднения.

– Свадьба начинается! – объявил Хэ Мэнсюн.

Первым делом поэт Инь Фу прочёл стихи венгерского поэта Петёфи[3]:

Любовь и свобода —

Вот всё, что мне надо!

Любовь ценою смерти я

Добыть готов,

За вольность я пожертвую

Тобой, любовь![4]

И, закончив, напел отрывок из «Свадебного марша».

– Любовь ценою смерти я добыть готов, за вольность я пожертвую тобой, любовь! – громко повторили молодожёны.

– За вольность я пожертвую тобой, любовь! – хором подхватил и юноша, и остальные революционеры в фургоне.

Хэ Мэнсюн торжественно произнёс:

– Отныне член Коммунистической партии Цай Бочжэнь и комсомолка У Чжунвэнь официально объявляются мужем и женой!

То была ни с чем не сравнимая свадьба в арестантском фургоне! Когда жених и невеста прижались друг к другу, окружавшие их товарищи не выдержали, и радостные возгласы прорезали тишину предрассветного Шанхая:

– Слава Компартии!

– Да здравствует Революция!

Вставай, проклятьем заклеймённый,

Весь мир голодных и рабов!

Кипит наш разум возмущённый

И смертный бой вести готов!

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим —

Кто был никем – тот станет всем.

Это есть наш последний

И решительный бой;

С Интернационалом

Воспрянет род людской![5]

– На выход! Все из машины!

На самом же деле фургон ехал не более десяти минут, а теперь остановился на заднем дворе комендантского управления. Там его уже поджидал целый взвод новых конвоиров, и солдаты, сопровождавшие фургон, закричали узникам, чтобы те скорей выходили.

– Сволочи! Бесстыжие твари!

Поняв, что настал час их казни, узники революции негодующе зароптали:

– А кто говорил, что нас просто переселяют?!

– А кто обещал не кормить нас пулями?!

– Стройся, стройся! В две шеренги становись! В две шеренги, кому говорят?! – из полицаев, которым надоело притворяться, наконец полезла наружу их реакционная, бесовская суть.

– Да чего их бояться? Убьют – так убьют!

– Всех не перестреляете!

Даже закованные в кандалы, революционеры оставались спокойны и решительны. Самостоятельно и невозмутимо построились они в две шеренги. Ни капли малодушия или страха не было в их глазах – одни лишь гнев и достоинство.

– Умереть я тоже не боюсь, но вот девушки у меня никогда ещё не было… – вдруг тихонько обронил юноша. Державшие его за руки Жоу Ши, коммунистка Фэн Кэн и стоявший рядом Инь Фу не сдержали слёз.

– Долой проклятый Гоминьдан!

– Да здравствует Компартия Китая!

Времени больше не оставалось: загремели выстрелы винтовок. Все как один узники вскинули руки и принялись громко скандировать:

– Долой проклятый Гоминьдан!

– Да здравствует Компартия Китая! Да здрав…

Вражеские выстрелы разили их одного за другим.

– Да здравствует… – ещё успел прокричать юноша, когда и его сердце пронзила пуля врага. И он упал наземь рядом с писателем Жоу Ши, который им так восхищался, а теперь сжимал его руку в своей.

Их алая кровь, сливаясь в один поток, растекалась в траве пустыря Лунхуа…

История эта случилась девяносто лет назад. И явилась последней триумфальной главой в трагической саге, оставившей яркий след в истории Шанхая и восславившей гибель юного героя на века.

В тот год ему было семнадцать лет. И его имя – Оуян Лиань – навеки осталось связано с набережной Шанхая.

Именно благодаря ему я снова держу в руках «Великое впечатление» Жоу Ши – эссе, которое так любил в школьные годы, и которое перечитываю теперь иероглиф за иероглифом. И перед глазами вновь так живо и отчётливо проступает образ юного героя, жившего девяносто лет назад…

ВЕЛИКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Это есть наш последний

И решительный бой;

С Интернационалом

Воспрянет род людской!

Мы пели «Интернационал», и величественная мелодия растекалась на фоне кумача перед портретами Ленина и Маркса.

Мы, все сорок восемь человек, стояли вплотную друг к другу в строгом молчании, спокойно и торжественно, опустив руки по швам и склонив головы в легком поклоне, охваченные радостью и волнением. Казалось, будто песня была прекрасным разноцветным облаком, плывущим по небу под алым парусом «коммунизма», райским садом без бедных и богатых, где ждали нас равенство и свобода.

Все сорок восемь, мы собрались в комнате, похожей на гостиную, вокруг стола в форме огромного иероглифа 工[6], крытого ярко-красной тканью, поверх которой алели свежие цветы. В этой комнате, где воздух был густым, слоистым, как огонь, как кровь, и началось наше собрание.

– Товарищи! – мягко и спокойно обратился к нам председатель. – Советское знамя реет уже надо всей страной![7]

Все мы относились друг к другу, как братья, наша организация была для нас второй семьёй; все наши речи, перемещения и повседневные действия регулировались «тайным жизненным уставом». Была среди нас и девушка, которую мы любили как сестру, с прекрасными манерами, прелестная и чувственная. Она заведовала закупкой всех необходимых нам бытовых предметов и вела переговоры с торговцами. Каждый вечер перед сном она желала нам спокойной ночи.

– Кому «Цзинтан»[8]? – часто спрашивала она с улыбкой после особенно долгих собраний.

Чтобы не выдать себя скрипом стульев, мы ели стоя, как солдаты. Однажды один из товарищей в ожидании еды пошутил:

– Есть мы должны тоже по-революционному: палочки – наши винтовки, а рис – наши пули! С их помощью мы съедим эту рыбу. Скорей же, революционеры, наполним наши желудки, дабы не урчали они более от пустоты!

Обычно, если после ужина не было митингов, или же когда на них собиралась только часть наших товарищей, наступало время свободных дискуссий. Мы с товарищами обменивались революционным опытом или просили поделиться опытом их партийных ячеек, с энтузиазмом обсуждали успехи революции на местах.

– А кого представляет этот товарищ? – приходилось слышать нам то и дело.

Все, кто прибывал из советских районов и Красной армии, страстно желали знать о «текущей боевой обстановке в Шанхае».

– А как относятся к революции рабочие, горожане, мелкие торговцы в Шанхае? Или для них она не важна? Они понимают, зачем она?

– За исключением рабочих, средний горожанин – это мелкий торговец, – отвечал я таким товарищам. – Который, в силу своей классовой принадлежности, лишь сочувствует революционным организациям и действиям, но еще не готов участвовать в них на деле.

– С агитацией в Шанхае медлить нельзя! – вздыхали они. – Теперь, когда ширится и крепнет революция в деревне, все рабочие, все жители Шанхая должны непременно подняться на бой!

Раздать им шанхайские газеты было непросто. Однажды нынешняя Четвёртая армия, временно засевшая в горах, обеспокоилась, что уже двадцать дней не получает газет. Прослышав, что в ближайшем городе есть несколько газет, они в ту же ночь снарядили отряд, который прошёл около шестидесяти ли[9], ворвался в город, завладел газетами и вернулся обратно. И это – реальный факт.

В углу нашего зала для собраний стоял жёлтый письменный стол, в ящиках которого хранились всевозможные журналы левого толка, а также коммунистические книги и газеты.

Выдачей и возвратом литературы занимался один из товарищей, дел у которого было невпроворот: с утра он выдавал эти книги и газеты на руки окружающим, а к вечеру собирал всё обратно. Каждый, кроме трёх-четырёх совсем неграмотных выходцев из села, получал что-нибудь почитать. Все читали внимательно, хотя порой и с трудом, иногда задавая друг другу вопросы, точно школьники перед экзаменом.

Но даже не знавшие грамоты товарищи из крестьян порой подходили к читающим и интересовались:

– Что читаешь?

– Ежемесячник «Мэнъя»[10], – отвечал я очередному подошедшему.

– Наш журнал?

– Да, о культурных аспектах пролетариата. Все редакторы и переводчики этого журнала – бойцы и писатели с чёткой идеологией! – И я вкратце пересказал ему содержание выпуска.

– О да, это наш журнал! – согласился он, тепло улыбнувшись.

В руках у каждого из нас постоянно были блокнот и карандаш, выданные нашей девушкой-снабженцем. Многие товарищи что-нибудь изучали и записывали в этих блокнотах. На собраниях они также писали, а когда собраний не было – делали зарисовки: «Наш председатель», «Наш товарищ Дун Цзян», «Наша товарищ, настоящая красавица!» Так назывались три портрета очень тонкой работы, которые я увидел в руках у представителя Красной армии. Глядя на них, я тут же вспомнил о шаржах, что рисуют по заказу на улицах в Новый год по старому календарю. Может, это и есть так называемое «искусство народных масс»? И разве это – не основа любого искусства? Ведь нам действительно нужны художники из народа!

Зачастую товарищи, сжимая тетради, уточняли у меня написание старых или особо сложных иероглифов.

– Как пишется «чун» в слове «атака»[11]?

Нацарапав один лишь первый элемент, они просили меня завершить мудрёные закорючки.

– А могу ли я слово «погибель» писать вот так?

Насчёт «погибели» ответить сразу я затруднился, поскольку никогда ещё не видел, чтобы это слово писали так странно.

Благодаря иероглифам, о которых меня спрашивали, я видел, что их блокноты просто взрываются от лозунгов и призывов: «В атаку на города!», «Расширим ряды Красной армии и пионерских отрядов!» и т. д.

Один товарищ из Ляодуна, высокий, с очень добрым и приветливым лицом, в первой же беседе со мной (мы спали на полу в одной комнате), рассказал о своём первом знакомстве с революцией. В борьбу за неё он вступил вовсе не ради того, что называют «пролетариат». Он был сыном крупного землевладельца, в деньгах не нуждался. Но ему хотелось свергнуть «чиновничий класс» – это его собственный термин. Самого же себя этот товарищ относил к «классу простолюдинов». И вот однажды он взял из дома винтовку – и как был, налегке, примкнул к банде разбойников, «потому что разбойники – единственные истинные враги чиновничьего класса». Тогда-то он впервые был ранен: пуля прошла через плечо навылет – рассказывая, он снял одежду и продемонстрировал мне два своих первых шрама. Ранений он к тому времени получил уже много (и, как я узнал позже, не только телесных), второе по счёту пришлось в нижнюю часть лица, за ухом, оставив шрам размером с серебряный юань. Тогда же он стал понимать, что никаких перспектив у разбойников нет, а для свержения феодального строя нужно как-то двигаться дальше. И он вступил в ряды борцов за пролетарскую Революцию.

– Вот уже пять или шесть лет у меня нет дома, – говорил он, и его глаза лучились добротой. – Я скиталец, тружусь где пригожусь. На барже плавал. Руководил боевыми действиями…

Но тут его откровенья прервал грозный окрик патрульного:

– Одиннадцать часов! Всем погасить свет, разговоры запрещаются!

А через день он вдруг протянул мне записку, в которой было написано:

«Любовь существует?»

Я очень удивился. Но, увы, прямо в ту минуту никак не мог обсудить с ним проблемы существования любви. Лишь успел написать ему ответную записку – дескать, а почему он задаётся таким вопросом?

И тогда я получил от него ещё несколько записок, одну за другой. Из них сложилась целая история. Но если резюмировать – у него была возлюбленная, которая тоже глубоко его любила, но в нынешних обстоятельствах брак оказался невозможен.

Моя последняя к нему записка гласила:

«Любовь – тоже классовая борьба. Как и её проявления, о да!»

Но он, будто покачав головой, прислал мне такой ответ:

«О, нет! Сейчас я хочу понять, как выкорчевать остатки любви из моего сердца. Посвятить себя упорной революционной борьбе – не лучший ли способ?»

Так я понял, что мой собеседник – большевик, терзаемый внутренним конфликтом.

Говоря же о любви, стоит сразу отметить разницу между позицией крестьян Советского района и сознанием бойцов Красной армии.

Согласно докладам товарищей, приезжавших из Советского района, поначалу большинство крестьян было против свободной любви и разводов. Достаточно ярко это иллюстрировал такой пример: полюбили друг друга молодой партиец и жена крестьянина. Да так крепко, что крестьянка затребовала у мужа развод. После которого уже бывший муж начал гневно жаловаться народу:

– Вот она, ваша революция! У живого мужа жену увели!

И местный народ возмутился – да так, что обсуждалось даже, не убить ли этого молодого партийца вообще. Узнав об этом, партийное руководство решило перевести любвеобильного члена партии на работу в другое место. Хотя, конечно, сути конфликта это никак не решало.

С женщинами, однако, происходило нечто совершенно обратное: все они требовали свободы, раскрепощения, с энтузиазмом подавали на развод с мужьями. Первым гражданским делом, которое решило советское правительство, оказалось, как ни странно, дело о разводе. Ибо та женщина, не одобри ей правительство развод, наверняка прорвалась бы на трибуну какого-нибудь массового собрания и зачитала бы гневную речь о фундаментальной борьбе за свободу и эмансипацию.

Теперь Советское правительство прилагает все усилия, чтобы объяснить крестьянам ценность абсолютной свободы и разводов. И во многих местах эмансипация женщин постепенно приносит свои плоды.

Не менее интересные случаи происходят и в армии. Многие солдаты также выступают против любовных отношений в своих боевых рядах. Отчасти потому, что женщин-солдат очень мало, а отчасти – из-за того, что этим женщинам-солдаткам больше нравится близкое общение с офицерами. И хотя «экономическое равенство» в Красной армии – один из двух главных принципов Устава (вторым является «дисциплинарное равенство»), в любом распределении обязанностей существует своя иерархия, а любая иерархия – всё же очень питательная среда для женского тщеславия. Так что в одной из армий командующий, руководствуясь военными обстоятельствами, запретил брать на службу женщин вообще.

Хорошо помню собрание делегатов, на котором выступал наш смелый шестнадцатилетний юноша. Лицо его было открытым и добрым, хотя и с налётом дикой, звериной силы. Смуглая кожа, круглые умные глаза. В ходе своей речи он то и дело бросал взгляд в сторону или вверх, всего лишь подбирая слова, но при этом казалось, будто эти глаза посылают огненные ракеты, разящие врагов революции по всему миру.

Речь его была простой и понятной, хотя он слегка запинался, иногда сильно округляя рот, как обычно и говорят в его родной Хунани, словно катая по языку горячий шарик. Коренастый и сильный, широкие плечи явно способны нести на себе ношу китайской революции, а мощные ноги способны выдержать и великий труд, и великую славу, которыми награждает своих верных сынов Революция. Он был командиром отряда пионеров, и по его наводке погибла дюжина с лишним врагов, что, подобно волкам, пытались разорвать его в клочья. У него было всего два класса начальной школы, но он увлекался любовными стихами.

Ко мне поспеши, о сестричка моя!

С весны и до лета жду тебя я,

И с лета до осени жду – ах и ах,

Уж так засмотрелся, что слезы в глазах!

Когда он прочёл мне это четверостишие, я посоветовал ему:

– Лучше революцией займись, а не любовной лирикой.

Но он лишь с улыбкой ответил:

– Я любовных стихов писать не умею, любовные стихи у вас в отряде пишут. Вот и эти строки, похоже, из какого-то вашего сборника… Или вы не знали, что и в ваших рядах есть революционеры, сочиняющие стихи?

Я с легкой улыбкой покачал головой, взял его руки в свои и крепко пожал. Если бы обстоятельства тогда мне позволили, я бы непременно заключил его в объятия и крикнул:

– Дорогой брат, мы все надеемся, что ты станешь китайским Лениным!

Об этом юном храбреце наш председатель поведал нам следующее:

– Если бы он смог пару лет обучаться в Шанхае, из него вышел бы отличный «Си-Уай»[12]! Но мы не могли оставить его в Шанхае. Такие товарищи, как он, нужны не только там. Такие нужны везде…

Как-то он беседовал с одним из симпатичных товарищей, что так любят пощеголять на публике в костюмах. И вдруг вытянул из внешнего кармана собеседника блестящий платочек из тонкого фиолетового шёлка. Сама эта вещица чрезвычайно удивила его.

– Зачем это нужно? – спросил он.

– Да низачем, – пожал плечами симпатичный товарищ. – Просто украшение…

– Можно повязать им лицо какой-нибудь сестрёнке! – развеселился юноша и, прикрыв платочком лицо, уставился на собеседника сквозь полупрозрачную ткань.

– Забирай, – рассмеялся симпатичный товарищ. – Подари его своей любимой!

– Ты серьёзно? – спросил юноша, раздувая свои крупные ноздри ещё шире. Но аккуратно сложил платочек и спрятал в карман своей рубахи.

– Долой милитаристов!

– Долой империалистов!

– Расти, мощь Красной армии!

– Даёшь восстания на местах!

– Слава китайской революции!

– Победу мировой революции!

Когда собрание успешно заканчивалось, самые мощные, духоподъёмные лозунги выкрикивал один человек, а все остальные поднимали руки и вторили ему. Мы плавно покачивались. Сердца наши были напряжены, но вдохновенны, и мы улыбались, хотя оставались тверды. За спиной каждого из нас вставали, как тени, силуэты десятков миллионов людей, которые громко поздравляли нас и радовались за нас так, что чуть не подпрыгивали. Десятки миллионов теней, что весело парили над нами в облаках, поддерживая все десять пунктов нашей политической программы, все пять крупных и двадцать две мелких резолюции, которые мы приняли на этом собрании, ибо видели свою миссию в воплощении всего этого для скорейшей победы революции. Да, за нашими спинами – миллионы, десятки миллионов. И мы идём к ним, расходимся по всей стране, углубляясь в её самые потаённые уголки, к этим рабочим и крестьянам, неся на плечах великую миссию рабоче-крестьянской революции, сжимая в руках факелы, горящие яростным пламенем. Алей, Китай! Алей, Китай! Мы зажжём все факелы нового мира – и спалим старый мир дотла! Да здравствует победа мировой революции! Все мы ждём, готовые сражаться огнём, кровью, смертью. Мы рассеяны по всей стране, и бой барабанов в наших ушах уже возвещает триумф, словно алые знамёна, развевающиеся на вершинах наших Гималайских гор.

Эссе Жоу Ши я привёл здесь полностью – не только затем, чтобы объяснить, как этот ближайший ученик Лу Синя и яркий представитель «Лиги левых писателей» превратился из прогрессивного интеллигента в революционного мыслителя, но ещё и затем, чтобы подчеркнуть, какое неоценимое влияние оказал на его трансформацию «храбрый юноша семнадцати лет» Оуян Лиань, – и хотя бы отчасти объяснить читателю, почему Лу Синь так горевал и сокрушался из-за гибели всех этих молодых людей.