Глеб Морев

Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920–1930-е годы)

Себя губя, себе противореча…

«К немецкой речи», 1932

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

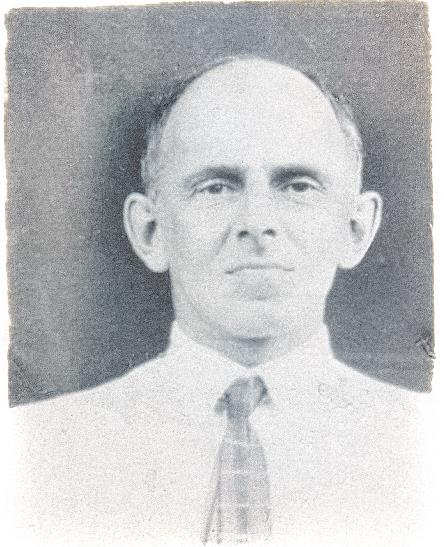

В оформлении суперобложки использована фотография Осипа Мандельштама начала 1930-х годов (?) из собрания Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля

Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920-1930-е годы). / Морев Г.А. – М.: Новое издательство, 2022

© Новое издательство, 2022

Предисловие

В 1975 году декабрьский выпуск американского славистического ежеквартальника Slavic Review открывался сенсационной публикацией неизвестных стихов Мандельштама – его так называемой «Оды» Сталину, написанной в начале 1937 года[1].

О существовании неких стихов Мандельштама, «где он хвалит Сталина», впервые стало известно из воспоминаний Анны Ахматовой, опубликованных в Нью-Йорке в 1965 году[2]. Ахматова цитировала одну строку из этих стихов («Мне хочется сказать не Сталин – Джугашвили») и датировала их предположительно 1935 годом. Появление такого рода стихотворения у Мандельштама Ахматова объясняла сказанными ей словами поэта: «Я теперь понимаю, что это была болезнь»[3].

В декабре 1967 года в Slavic Review появилась обширная статья Кларенса Брауна, одного из первых славистов, занявшихся творчеством Мандельштама. Она была посвящена вопросу о существовании текста, восхваляющего Сталина (Браун впервые печатно назвал его «одой»), и контексту окружающих его воронежских стихов 1937 года. Браун с 1965 года был вхож в московский дом Н.Я. Мандельштам и был одним из ее доверенных лиц. В конце 1965 года он переправил на Запад рукопись первой книги ее мемуаров. «Воспоминания» Н.Я. Мандельштам (еще до их публикации в 1970 году) и разговоры с ней стали для Брауна источником сведений о существовании «оды» (это жанровое определение он, несомненно, заимствует из одноименной главы «Воспоминаний»). Как стало понятно после публикации аудиозаписей разговоров Брауна с Н.Я. Мандельштам, состоявшихся весной 1966 года[4], именно беседы с вдовой поэта полностью определили канву опубликованного в Slavic Review в 1967-м исследования.

Остается открытым вопрос, знал ли Браун полный текст «Оды» к этому моменту: в статье он приводит из нее четыре строки и называет их отдельным стихотворением[5]. Мотивы ее (предположительного, как следует из текста Брауна) создания освещались им в полном соответствии с версией, предложенной ранее Ахматовой и содержавшейся в доступной ему рукописи «Воспоминаний» Н.Я. Мандельштам, – стихотворение трактовалось как вынужденная попытка поэта спасти свою жизнь; попытки этой он впоследствии стыдился.

В своей статье Браун проблематизировал уместность обращения к «Оде» на фоне только что сложившейся репутации Мандельштама как «единственного русского поэта, чудом оставшегося отчужденным от советской реальности» и обладавшего «уникальной способностью противостоять искушению [режимом], которому поддались буквально все – включая Ахматову и Пастернака – [советские] писатели»[6]. Даже если «Ода» и существует, написанный под давлением текст, по мысли Брауна, очевидным образом не может служить противовесом имевшемуся ко второй половине 1960-х годов корпусу уже опубликованных стихотворений Мандельштама, легшему в основу вышеприведенной характеристики поэта. В целом статья Брауна выглядит сегодня как упреждающий неизбежное появление «Оды» жест, призванный нейтрализовать эффект от будущей публикации текста. Заметим, что такая тактика целиком соответствует тактике Н.Я. Мандельштам, направленной обычно на «превентивное» устранение «опасностей», связанных с появлением неподконтрольной ей информации о Мандельштаме.

После выхода на Западе «Воспоминаний» Н.Я. Мандельштам ситуация стала еще более противоречивой. С одной стороны, из главы «Ода» весь мир узнал о ее решении не скрывать факт написания Мандельштамом посвященного Сталину стихотворения. С другой – сам текст «Оды» по-прежнему оставался неизвестным. С декабрьской публикацией Slavic Review 1975 года положение изменилось.

Через несколько месяцев после публикации «Оды» в Америке этот же текст Мандельштама увидел свет в шведском ежегоднике Scando-Slavica в составе публикации Бенгта Янгфельдта «Osip Mandel’stam’s Ode to Stalin»[7]. По сравнению с первой публикацией, текст Scando-Slavica был более полным[8]. Однако ни американская публикация (которая вообще была анонимной), ни шведская не сопровождались какой-либо ссылкой на источник текста. Эти нетипичные для академической эдиционной практики детали многое объясняют в не лишенной драматизма истории рецепции мандельштамовского наследия.

Анонимными авторами предисловия и публикаторами «Оды» в Slavic Review были американские слависты Роберт П. Хьюз и Джон Мальмстад. Текст был получен ими от их коллеги Уильяма М. Тодда, который получил его от Г.Г. Шмакова[9]. (Нам представляется наиболее вероятным, что Шмаков, в свою очередь, получил текст от Л.Я. Гинзбург[10].) Не составляет труда предположить, что человеком, передавшим «Оду» Янгфельдту, был имевший полный доступ к архиву Мандельштама Н.И. Харджиев – 1975 годом датируется начало их тесного общения в Москве, оборвавшегося в 1977-м[11].

Причины, по которым публикаторы в одном случае предпочли сохранить анонимность и в обоих – уклонились от указания на источник текста, в первую очередь связаны, очевидно, с тем, что обе публикации не были согласованы с вдовой поэта, воздерживавшейся от обнародования «Оды».

Вне всякого сомнения, главным мотивом, побудившим Харджиева в обход Н.Я. Мандельштам инициировать публикацию ставшего к середине 1970-х легендарным текста, был не столько личный конфликт с вдовой поэта, сколько категорическое несогласие с той интерпретацией обстоятельств возникновения и смысла «Оды», которую она настойчиво продвигала, и в целом со складывавшимся, по мнению Харджиева, у Мандельштама «фальшивым ореолом», «размножающим тех истерических „почитателей“, которых не следует смешивать с настоящими читателями стихов»[12]. Это подтверждается тем, что Харджиев (не названный по имени, но обозначенный в Scando-Slavica как «близкий друг Мандельштамов того времени»), принципиально скупой (в то время) на воспоминания[13], прямо засвидетельствовал Янгфельдту, что «Мандельштам не стеснялся „Оды“ <…> и несколько раз читал ее [в кругу знакомых] после возвращения из воронежской ссылки»[14].

Сравнительно широко доступным полный текст «Оды» стал в 1981 году, когда с разрешения Н.Я. Мандельштам он был опубликован по авторизованной машинописи из ее архива в четвертом, дополнительном томе зарубежного Собрания сочинений Мандельштама[15]. Несмотря на то что текст был сопровожден комментарием, целиком заимствованным из «Воспоминаний» Н.Я. Мандельштам, включение «непопулярной»[16] среди поклонников Мандельштама 1970-х годов «Оды» в Собрание сочинений вызвало критику одного из рецензентов издания, Е.Г. Эткинда, который, опираясь на сообщенные в «Воспоминаниях» же сведения о том, что, уезжая из Воронежа, поэт просил Н.Е. Штемпель уничтожить имевшийся у нее экземпляр «Оды», задавался вопросами, в публицистически-заостренном виде представлявшими собой версию риторических вопросов из статьи Кларенса Брауна 1967 года:

Стоит ли гнаться за эфемерной «академической полнотой» ценой компрометации поэта? <…> Мандельштамовская «ода» извлечена из черновиков, из архива, для чего? Чтобы очернить поэта? Воспользоваться тем, что <…> он не успел сжечь рукопись сам, а поручил другим, обманувшим его?[17]

На этом, казалось бы, частном примере – истории первых публикаций так называемой «Оды» и ее рецепции – нам хотелось показать, что уже к середине 1970-х годов наследие Мандельштама стало предметом и даже орудием противостояния. Акторы его определились сразу – это были, с одной стороны, вдова поэта и утверждаемый ею (автобиографический нарратив и, с другой, несогласные с ним современники[18] (а впоследствии и исследователи[19]). Чрезвычайная влиятельность книг Н.Я. Мандельштам, являющихся выдающимися памятниками новой русской прозы и ставших мировыми бестселлерами[20], в сочетании с объективными фактами биографии Мандельштама – прежде всего, его беспрецедентным выступлением против Сталина в 1933 году и мученической гибелью в советском концлагере – определили напряженность этого противостояния и первоначальное неравенство сил в нем.

Авторитет книг Н.Я. Мандельштам и создаваемого ими образа поэта были следствием не только художественного дара их автора, но и его социальной чуткости: они шли навстречу возникающему в СССР в конце 1950-х годов отчетливому общественному запросу на фигуру, репрезентирующую безупречное нравственное сопротивление сталинскому режиму. Ставший жертвой государственного террора великий поэт вырастал в идеологический символ.

Ощущалась близость судеб и жизни – нашей и Мандельштама (в отличие от классиков и даже Пастернака) – со всеми должными оговорками. Его конец был как бы нашим (потенциальным) концом. Мандельштам был как бы символом, парадигмой существования свободной души в тоталитарном государстве,

– от имени (по)читателей Мандельштама 1960-1970-х годов формулировал, отказываясь в изменившихся с наступлением горбачевских реформ социокультурных условиях продолжать свои мандельштамовские штудии, один из первопроходцев изучения поэта в СССР Ю.И. Левин[21].

Однако по мере того как советский тоталитаризм становился достоянием истории, ограниченность подхода к жизни и творчеству Мандельштама как к «символу» антитоталитарного сопротивления делалась очевидной. Такой подход все более входил в противоречие с накапливавшейся массой документальных свидетельств, касающихся биографии поэта, а его герменевтический потенциал выглядел в свете новых данных все более недостаточным. Назрела, с нашей точки зрения, необходимость реконструкции и реинтерпретации на основе широкой документальной базы ключевых сюжетов мандельштамовского биографического текста советского периода. Попытка такой реконструкции предпринята нами в предлагаемой работе.

Считаем своим приятным долгом поблагодарить коллег, содействовавших в написании этой книги. Мы искренне признательны М.В. Акимовой, Е.В. Берштейну, Д.Н. Бутрину, Л.М. Видгофу, Т.М. Двинятиной, В.В. Зельченко, Р.Г. Лейбову, Ю.П. Левингу, Г.А. Левинтону, О.А. Лекманову, Т.Ф. Нешумовой, Н.А. Паперно, А.Л. Соболеву, С.И. Субботину, Р.Д. Тименчику за разнообразную и щедрую помощь. Текст писался в непрерывном и обогащающем диалоге с Марией Степановой, которая стала его первым внимательным читателем и критиком. Все возможные ошибки и спорные гипотезы остаются, разумеется, на совести автора.

Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920-1930-е годы)

1

17 мая 1938 года, ровно через четыре года после первого ареста, Мандельштам был допрошен в рамках заведенного на него 30 апреля следственного дела № 19390 по обвинению в контрреволюционной деятельности. Отказавшись признать вину в антисоветской агитации, Мандельштам показал:

Должен признать свою вину в том, что, несмотря на запрещение и не имея разрешения, я неоднократно приезжал в Москву [в 1937-1938 годах]. Цель моих поездок, в сущности, сводилась к тому, чтобы через Союз писателей получить необходимую работу, т.к. в условиях г. Калинина я не мог найти себе работы. Помимо этого я добивался через Союз писателей получения критической оценки моей поэтической работы и потребности творческого общения с советскими писателями[22].

На взгляд проводившего допрос младшего лейтенанта госбезопасности П. Шилкина такое объяснение не могло не выглядеть достаточно экзотически: только что отбывший трехлетнюю административную высылку по обвинению в антисоветской деятельности литератор, лишенный права проживания в Москве и не являющийся ни членом, ни кандидатом в члены Союза советских писателей СССР, добивается от Союза получения оплачиваемой работы и положительной оценки своих новых произведений. Это неконвенциональное с точки зрения установившегося во второй половине 1930-х годов советского обихода поведение было истолковано НКВД как «враждебная агитация», что, в свою очередь, требовало от органов госбезопасности вновь «подвергнуть Мандельштама аресту и изоляции»[23].

Для Мандельштама такая стратегия была, однако, совершенно органичной.

Истоки этого драматического взаимонепонимания, приведшего к гибельным для поэта последствиям, следует искать в системе мировоззренческих установок, сложившейся у Мандельштама в конце 1910-х годов и названных в свое время Е.А. Тоддесом его «поэтической идеологией»[24].

2

В начале 1970-х годов, готовя на основе своих дневниковых записей работу о Мандельштаме, А.К. Гладков в одном из фрагментов оставшейся ненаписанной статьи замечает:

<…> если, освободясь от гипноза страстной, умной, горькой диалектики книги Н.Я. [Мандельштам «Воспоминания»], от поразительной правды общей картины времени, нарисованной ей, попробовать независимо от ее точки зрения взвесить только факты судьбы Мандельштама до его последнего ареста, то неожиданно выясняется, что, пожалуй, никто из беспартийных писателей, не бывших «деятелями», не имел таких многочисленных контактов с членами правительства, людьми власти. Долгое и неплатоническое покровительство Бухарина. Персональная пенсия еще в молодые годы. Помощь Енукидзе, Кирова, Гусева, Ломинадзе, Молотова. Их толчки в издательских делах, в устройстве командировок, пребывания в высокопоставленных санаториях. Квартиру он получил среди первых в среде писателей: до этого жил во флигеле Дома Герцена, где жили и Фадеев, Тренев, Павленко. Пастернак получил отдельную квартиру позже. У него был договор на собрание сочинений, за который он успел получить 6о%. Первый приговор был мягчайшим, учтя содеянное. В конфликте с Горнфельдом был виноват скорее всего он сам. Откуда же это постоянно^] ощущение отщепенства и травли?[25]

Исторически совершенно корректное наблюдение Гладкова[26], аккумулируя имена в разные годы помогавших Мандельштаму высокопоставленных советских деятелей (их ряд может быть продолжен, по крайней мере, Луначарским, Дзержинским, Томским и менее известным личным секретарем Ленина Н.П. Горбуновым[27]) и факты его писательской биографии, проницательно касается центрального для понимания судьбы поэта обстоятельства: с одной стороны, это его теснейшее взаимодействие с советской литературной системой и литераторской средой, а с другой – глубоко конфликтный и травмирующий характер этого взаимодействия.

После публикации 24 мая 1918 года в левоэсеровской газете «Знамя труда» стихотворения «Гимн» (в позднейшей редакции «Сумерки свободы»), манифестировавшей принятие Мандельштамом – после периода сомнений рубежа 1917-1918 годов – большевистского переворота и его последствий, «отношение поэта к советскому социуму (что не тождественно отношению к революции) колебалось»[28]. О природе этих колебаний пойдет речь далее, однако уже сейчас необходимо отметить, что принципиальные положения о соотношении культуры и нового государства, высказанные Мандельштамом в 1918-1920 годах, никогда не были подвергнуты им пересмотру. Речь идет, прежде всего, о написанной в 1918 году, в период службы Мандельштама в Наркомпросе[29], статье «Государство и ритм» и статье 1920 года «Слово и культура». Первая из них, помимо полной идентификации автора с «нашим молодым государством»[30], замечательна тем, что, по наблюдению Е.А. Тоддеса, «государство (революционная диктатура) и культура оказываются в одном ценностном ряду. Это представление в течение последующих семи десятков лет [существования советского режима] поддерживалось и государством, и людьми культуры, причем <…> каждая сторона руководствовалась своими мотивами: государство стремилось сделать культуру государственной, а люди культуры надеялись, как Мандельштам в 1918 г., что государство станет культурным»[31]. Эти надежды стояли и за высказанным в «Слове и культуре» тезисом о том, что «намечается и органический тип новых взаимоотношений, связывающий государство с культурой, наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета» (II: 51 )[32]. Функция поэта мыслится как «экспертная», гуманизирующая «грядущую социальную архитектуру». Непременной социальной и идеологической рамкой остается при этом принятие нового государственного устройства – советской власти. Последнее, по справедливому замечанию Е.А. Тоддеса, в свою очередь требовало «принять современность и литературный быт»[33]. «По возвращении в Советскую Россию [из Крыма в 1920 году] я вростаю < sic!> в советскую действительность первоначально через литературный быт, а впоследствии непосредственной работой: редакционно-издательской и собственно-литературной», – показывал Мандельштам в ОГПУ 25 мая 1934 года[34].

Тесное соположение этих двух понятий («современности» и «литературного быта») в политическом контексте неслучайно. Одним из важнейших социокультурных последствий октябрьского переворота стало радикальное изменение традиционных основ профессиональной писательской жизни в России. «Октябрьская революция опрокинула <…> целый общественный режим, основанный на буржуазной собственности. Этот режим имел свою культуру и свою официальную литературу. Крушение режима не могло не стать – и стало – крушением дооктябрьской литературы», – писал Л.Д. Троцкий[35]. Монополизация государством печатного станка в 1918 году и немедленное введение политической цензуры изменили и экономические и моральные основания деятельности русского литератора. Переход к нэпу на время ослабил государственное давление, но не изменил принципиальных идеологических основ большевистской диктатуры. Фактически подводя итоги десятилетнему существованию послеоктябрьской литературы, Б.М. Эйхенбаум в статье 1927 года, остро проблематизирующей самое проблему «литературного быта»[36], с чрезвычайной точностью диагностировал: «Вопрос о том, „как писать“, сменился или, по крайней мере, осложнился другим – „как быть писателем“».

Не будет преувеличением сказать, что решать этот критически важный вопрос пришлось в той или иной степени каждому из остававшихся в СССР литераторов. Мандельштам не был исключением.

В конце декабря 1930 года Н.Я. Мандельштам из санатория Академии наук СССР, устроенного в 1929 году в бывшей усадьбе В.С. Беллей[37] в Старом Петергофе, обращается с большим письмом к В.М. Молотову, только что назначенному председателем Совнаркома СССР. Адресатом письма жены поэта Молотов стал, однако, в прежнем своем качестве – многолетнего секретаря ЦК ВКП(б), которому подчинялся, в частности, занимавшийся литературной жизнью Отдел агитации, пропаганды и печати ЦК, преобразованный в январе 1930 года в Отдел культуры и пропаганды (Н.Я. Мандельштам именует его принятым сокращением «Культпроп»), заместителем заведующего которым был (с 1929 года) упоминаемый в начале письма А.Н. Гусев[38].

Уважаемый тов. Молотов!

Нынешней весной вы слыхали должно быть о тяжелом состоянии поэта Мандельштама. Тогда же тов. Гусев – заместитель > з<аведующего> Культпропа Ц.К. В.К.П.(б) организовал отъезд Мандельштама – в Сухум, в Дом Отдыха, а затем, по желанию Мандельштама, на юг, в Армению: врачи, консультировавшие Мандельштама, рекомендовали после отдыха стать на работу на какой-нибудь из южных окраин, по возможности, не русских, чтобы в новых условиях ликвидировать нервное заболевание, вызванное травмой (это было результатом травли, которая велась против Мандельштама).

Однако наладить работу в Армении для Мандельштама не удалось – из-за незнания армянского языка – и после нескольких месяцев отдыха нам пришлось вернуться на север. В Закавказьи Мандельштам вполне оправился от болезни, но попав на север в те же – вернее, более тяжелые бытовые условия, он, несомненно, скоро расшатает свое здоровье и все вернется к прежнему положению.

Дело в том, что почва для болезни Мандельштама подготовлялась годами и причина ее коренилась в той жизни, которую мы вели и изменить которую были не в силах.

Основная беда в том, что Мандельштам не может прокормиться чисто литературным трудом – своими стихами и прозой. Скупой и малолистный автор, он дает чрезвычайно малую продукцию. Последнюю свою прозаическую вещь, изданную в 28 году Гизом, – он писал около двух лет (134 листа). Полное собрание Мандельштама – плод двадцатилетней работы – расцененное издательской бухгалтерией полистно и построчно, дало ему несколько лет назад 1.500 р.

Так, литературный гонорар являлся в сущности случайным, а жил Мандельштам переводами. Более ядовитой профессии для писателя, особенно для стихотворца нельзя себе представить. В течение десяти лет изо дня в день Мандельштаму приходилось переводить, т.е. беспрерывно подлаживаться под чужие стили, истощать мозг лжеизобретательством, холостым творчеством. Переводы исключали всякую возможность личной работы. Сотни переведенных Мандельштамом листов – это каторжный труд, в течение многих лет разрушавший его нервную систему. К тому же положение переводчика в издательствах было ужасным: на переводную работу смотрели, как на нечто вроде собезного пособия для безработных интеллигентов и получить перевод было не легче, чем его сделать. Хронические безработицы постоянно выбивали из-под ног почву, не давали возможности сколько-нибудь прочно устроиться. Борьба за существование отнимала все силы и на моих глазах в течение многих лет разрушала человека.

Сейчас к переводам возврата нет — мы предпочтем любой исход прежней лямке.

После тяжелого жизненного кризиса, после перенесенной болезни, Мандельштам – пожилой и утомленный человек – очутился у разбитого корыта.

У него нет профессии, которая бы его обеспечила, нет жилья, ничего нет… То, что он умеет делать, никак не котируется на трудовой бирже. А в любом учреждении не решатся принять на работу лирического поэта, да к тому же с ярлыком правого попутчика. Если Мандельштам самостоятельно придет предлагать свои услуги – он, в лучшем случае, устроится неквалифицированным библиотекарем или техническим работником в каком-нибудь архиве и т.п. … на 90 р. в месяц – без квартиры и при семье в три человека.

Вопрос о работе Мандельштама – это вопрос принципиальный и он должен быть разрешен раз и навсегда.

В сущности, речь идет о праве Мандельштама на жизнь: нужно или не нужно сохранить Мандельштама?

А чтобы его сохранить, нужно создать для него нормальные условия жизни – дать ему академическую спокойную работу (хотя бы исторически-архивную, которую он сам получить не может, т.к. ему отвечают – «нет нужды, нет штатов, вы не марксист, раз вы писатель так пишите, а у нас есть спецы и т.д....»).

Второй вопрос квартирный. Все эти годы у нас не было средств, чтобы купить себе квартиру. Уезжая в Армению, мы потеряли свое жилье и остались буквально на улице. Та работа, на которой может быть использован Мандельштам, не может дать ему квартиры. Нигде, ни в одном городе нельзя получить жилплощади. Мандельштам оказался беспризорным во всесоюзном масштабе.

Но существует же какой-то жилищный фонд и нужные люди у нас не остаются на улице. Один раз нужно счесть не спеца таким человеком, а поэта, чтобы он не метался из города в город, ища пристанища. Если это невозможно в Москве, то нужно устроить Мандельштама хотя бы в одном из южных городов.

Я повторяю, что это не просто бытовые неувязки, а вопрос о праве на жизнь. Позади – долгие годы борьбы и труда; не под силу изворачиваться, искать мелких заработков, бегать по редакционным прихожим за работишкой. А именно это предстоит Мандельштаму, если не будет решительного вмешательства в его судьбу. Ему помогли оправиться от болезни, но причины, приведшие к заболеванию, не устранены… Если раз навсегда не устроить Мандельштама, то каждый год его будет загонять в тупик и роскошные санатории будут чередоваться с настоящим бродяжничеством.

Тяжелая жизнь лирического поэта, конечно, не в диковинку, но близкому человеку – жене – не под силу смотреть, как разрушается жизнеспособный человек, в самом разгаре творческих сил.

Но я надеюсь, что это письмо не останется без ответа.

Надежда Мандельштам[39]

<…>

Центральный тезис этого письма, ярко резюмирующего социальное положение Мандельштама к 1931 году, заключен в словах: «В сущности, речь идет о праве Мандельштама на жизнь: нужно или не нужно сохранить Мандельштама?» Эти же слова (неслучайно, но, разумеется, помимо авторской воли) напрямую отсылают нас к трем центральным текстам, документирующим кризис старой модели литературного быта и утверждение его новых, по большей части уродливых, пореволюционных форм. Речь идет об «Апокалипсисе нашего времени» В.В. Розанова и предисловии к «эпопее» «Я» и статье «Дневник писателя» Андрея Белого[40].

«Устал. Не могу. 2-3 горсти муки, 2-3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц может часто спасти день мой. <…> Сохрани, читатель, своего писателя, и что-то завершающее мне брезжится в последних днях моей жизни. В.Р. Сергиев Посад, Московск. губ., Красюковка Полевая ул., дом свящ. Беляева». Это, ставшее знаменитым, печатное обращение к читателю было помещено в выпуске 6-7 «Апокалипсиса нашего времени», издававшегося Розановым в Сергиевом Посаде с конца 1917 года. Фактически являющийся беспрецедентной в истории русской литературы печатной просьбой о милостыне текст Розанова лег в основу позднейшей традиции писательских обращений о помощи, включившей в себя имена Клюева и Мандельштама[41]. Обращение Розанова стало первым свидетельством полного краха традиционной модели писательского выживания за счет гонорарной оплаты литературного труда. Коммерчески успешный автор[42], Розанов, начиная выпуск «Апокалипсиса», рассчитывал на продаже издания и подписке на него получить необходимые «средства жизни»[43]. Однако цензурные репрессии и монополизация печатной жизни большевиками сделали этот план неосуществимым. Как и абсолютное большинство русских литераторов, Розанов оказывается лишен, по слову Блока, «простого права писательского»[44] — права на публикацию и оплату своих текстов, позволяющую жить литературным трудом.

Эти слова Блока были написаны им 21 ноября 1918 года в записной книжке поперек перечня дел в Театральном отделе Наркомпроса, где поэт вынужден был работать ради «средств жизни». Проблему полной социальной невостребованности литератора, который «падает под бременем работы, ему чуждой» и «месяцами не имеет возможности сосредоточиться и окончить хотя бы недописанную фразу»[45], будучи занят на бесконечных советских службах, поднял в текстах 1919-1921 годов Андрей Белый. «В социалистическом государстве же я, пролетарий, пока обречен на голодную смерть, если я захочу жить действительным делом своим, а не кидаться в „комиссии”, где я все только путаю», – писал Белый[46]. Центральный мотив его нашумевших печатных обращений к общественности – Мандельштам в рецензии (III: 100) отметил их «апокалиптический тон» (объединяющий, добавим, Белого с Розановым) – «нужен ли он кому-нибудь, т.е. нужен ли „Петербург”, „Серебряный голубь” и др. произведения автора»[47].

С этими же, впервые печатно поднятыми Розановым и Белым, темами физического сохранения писателя и необходимости писательства как функции в общественном организме связан и другой, ставший лейтмотивным в литературной среде 1920-х годов, тезис – о депрофессионализации как способе выхода из катастрофы, постигшей социальное бытование литератора в СССР. В том случае, пишет Белый, если бы он не надеялся все-таки найти возможность существовать как писатель, «автор немедленно положил бы перо и старался бы найти себе место среди чистильщиков улиц, чтобы не изнасиловать свою душу суррогатами литературной деятельности»[48]. Свое буквальное воплощение тема перемены статуса получила в произведшем на современников шокирующее впечатление скандальном жесте А.И. Тинякова, сознательно превратившегося в 1926 году из профессионального литератора в профессионального нищего[49]. Случай Тинякова уникален[50]. Большинство вынуждено было довольствоваться как раз «суррогатами литературной деятельности». Одним из таких суррогатов стало в 1920-х обслуживание издательской машины по выпуску переводной литературы, имевшей рыночный спрос, названное в приведенном письме Н.Я. Мандельштам «холостым творчеством».

Как видим, письмо Н.Я. Мандельштам к Молотову аккумулирует эти, жизненно насущные для литературного быта 1920-х годов темы. Все они, разумеется, напрямую влияли и на построение мандельштамовского биографического текста. К 1930 году найденный им в начале десятилетия ответ на вопрос «как быть писателем» перестал выглядеть удовлетворительным.