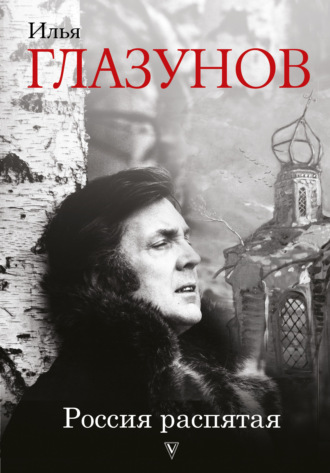

Илья Глазунов

Россия распятая

Глава II. Белые и красные

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жен

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мертвых тел

Начнет бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать…

М. Ю. Лермонтов. Предсказание. 1830

Как это случилось?

Когда я произношу столь знакомые с детства слова «кадетский корпус», «кадеты», «доблестное русское офицерство», «Император Николай II», «шеф всех воинских учебных заведений России Константин Романов», то для меня это не просто исторические абстракции, а сокровенная память души, которую я пронес через всю жизнь.

Сколько раз наедине с собой и в кругу друзей я задавал один и тот же роковой вопрос: почему великая Русская Империя рухнула в одночасье? Как ничтожному количеству большевистских комиссаров удалось разжечь гражданскую войну и через красный террор утвердить «диктатуру пролетариата», где не было ни одного пролетария? Ленин долго думал о том, как назвать свое новое правительство и его руководителей. Все с восторгом приняли предложение Троцкого – Совет народных комиссаров, хотя подавляющее большинство из них были страшно далеки от народа и не имели никакого отношения к русским рабочим, солдатам и крестьянам. Это была каста профессиональных революционеров, не признающих никаких законов, кроме беспощадного красного террора. А ведь наша великая держава имела такую армию, была так богата, многолюдна и едина в сплоченности своих сословий! Как случилось, что, несмотря на армию, полицию и мощный государственный аппарат, Россия предала своего царя и была распята на Голгофе Коминтерна?

Многим из нас долго казалось, что мы все знаем о гражданской войне, о борьбе белых и красных. Помню с детства, как в фильме «Чапаев» крестьяне спросили Василия Ивановича, за кого он – за большевиков или за коммунистов? Подумав, Чапаев ответил: «Я – за третий интернационал». В общем, за красных. А белые, естественно, как враги красных, сражаются за царя, за старый режим, за попов и буржуев. Лишь по прошествии многих лет я понял, что это далеко не так, что «белое движение» вовсе не стремилось к восстановлению монархии. Белые военачальники сражались вовсе не за царя, а за идеалы демократии Февраля 1917 года с ее архивными лозунгами «Свобода, Равенство и Братство».

Большевикам удалось завоевать Россию потому, что со времен Петра I бесконечные реформы ядом масонского либерализма подтачивали могучий государственный организм России. Разумеется, во всех сферах общественной жизни и тогда были здоровые, национально мыслящие люди, равно как и в армии, но не забудем, что именно февральская революция вынудила Государя на отречение и начала уничтожение всех тех, кто был за историческую Россию, и прежде всего убежденных патриотов и монархистов. Я знаю, что в наши дни, уже в XXI веке, многие мои современники ищут ответ почти на тот же вопрос: почему и тоже в одночасье рухнула мощь советского государства, почему мы в 90-е годы XX века добровольно обрекли себя на смертоносный диктат Соединенных Штатов Америки?

Во время февральской революции 1917 года масоны под личиной демократов вопили об «угрозе справа», со стороны «русских шовинистов», которой не было и быть не могло, что и подтвердил вскоре «левый» Октябрь. «Правые», то есть сторонники порядка, закона и монархии, были арестованы Керенским, как и сам русский царь, сразу после победы Февраля. Арестовывали по спискам прежде всего членов монархического «Союза русского народа» и других «черносотенцев». Им отказали в свободе и равенстве…

И так же беспочвенно в наши дни выглядят страхи нынешних демократов перед угрозой так называемого «русского фашизма». Я не могу сдержать усмешки, когда смотрю на лидеров так называемых «правых сил» в Госдуме. Ну какие же они «правые»? Они были и есть «левые»! В дореволюционной Думе была пропасть между правыми и левыми. А «правые», то есть националисты или монархисты, по идее, должны существовать и у нас, как во многих государствах XX века. При нынешней-то свободе слова, партий и движений подлинно «правые» наверняка были бы в Парламенте, если бы их, очевидно, так не боялись. Ведь Парламент – это многопартийность?

Утверждаю, что антирусская масонская революция была войной не социальной, а национальной, жертвой которой был и коренной народ – русский, и самодержавная, православная историческая Россия. А наша держава всегда была многонациональной! И в этом была ее сила. В разности целого.

Помню, как я стоял на вокзале в Симферополе и вместе с пассажирами, приехавшими на курорты Крыма, слушал по телевидению речь тогда опального Бориса Николаевича Ельцина. Многие, подхихикивая, говорили, что он выступает после рюмки. Однако меня поразило его выступление – и потому запомнилось. Он говорил, что недавно вернулся из Америки, где его принимали как будущего президента России. Когда я был в Нью-Йорке, сказал он, я дважды облетел вокруг статуи Свободы – и стал в два раза свободнее, чем был. Я представил себе, как он на вертолете совершает этот облет, открывший новые горизонты нашему будущему Президенту.

Но тут уместно напомнить читателю, что сама статуя Свободы – вовсе не американская, а была подарена в 1886 году демократической Америке республиканской Францией. Впервые же статуя Свободы как символ революции была воздвигнута в Париже на площади Революции (ныне площадь Согласия) в 1792 году в образе античной женщины с копьем в руке и фригийским колпаком на голове, символом свободы. У ее ног день и ночь работала гильотина во имя идеалов свободы, равенства, братства.

Вторым этапом «русской революции» была «диктатура пролетариата» «власть, опирающаяся на насилие, не связанная никакими законами», по определению Ульянова-Ленина, немецкого агента, которого коминтерн провозгласил вождем мирового пролетариата. Подсчитано, что в XX веке шестьдесят миллионов человеческих жизней, включая победоносную войну Сталина и его союзников против Гитлера, потерял русский народ и народы России. А третий этап революции, наступивший в 1991 году, как и первый, февральский, снова называется «демократическим» и предполагает, судя по всему, «окончательное решение русского вопроса».

От Февраля до Октября: двоевластия не было

Могут спросить: и что это Илья Глазунов пишет не столько о своей жизни художника, сколько об истории России? Ответ прост: я бы не написал многих своих исторических картин, если бы на протяжении всей жизни не стремился изучить не только трагическую историю своего народа-великомученика, но и постичь глубинные, порой тщательно скрываемые от нас подлинные причины движения мировой истории. Осмысленные мною исторические события и составляют яростную духовную ткань всего моего творчества художника и мировоззрения гражданина. Конечно, если кого-то из читателей не интересует история России, своего народа и мой взгляд на нее, может перелистать эти страницы. Но должен все-таки предупредить: слишком мучительно давались мне эти исторические разыскания, и потому без них мое мировоззрение и мои картины не будут до конца поняты моими зрителями и читателями.

* * *

Либерализм изначально исходит из культа отдельной человеческой личности, так называемых прав человека, как говорят и сегодня. Либерализм безразличен к религии: верить в Бога – дело частное, пожалуйста, но со временем религии все равно отомрут, И вообще, верить в Бога – какая отсталость! Либерализм провозглашает толерантность, терпимость, но на деле нет ничего страшнее его диктатуры, беспощадно преследующей инакомыслие. В политике либерализм утверждает демократию, а в экономике – капитализм. Либерализм твердит старую истину средневекового гуманизма: человек превыше всего! Он центр мироздания! На первый взгляд – гордая доктрина, а на самом деле – какая принижающая, обессиливающая! Человек уже не образ и подобие Божие, не носитель бессмертной души, сопричастный высшему миру, а просто жалкий продукт естественного отбора, потомок обезьяны, Машина для производства себе подобных, животное высшего порядка – он исчезает без следа и без остатка, когда смерть смежит его усталые очи… В пьесе «На дне» Горький провозгласил: «Человек – это звучит гордо!»

Либералы, именующие себя демократами, оставляют государству роль «ночного сторожа», бессильно и безвольно наблюдающего борьбу политических и экономических нарочито раздробленных сил единой нации, а также безудержное воровство и мошенничество. Со времен Маркса большинство либералов разделяют общество на классы, а их борьбу выдают за суть и смысл всемирной истории.

«Общая воля» народа при демократии выражается, по утверждению либералов, всеобщим голосованием и выборами якобы «представителей народа» в органы власти. На деле народ, оглушенный дорогостоящей предвыборной шумихой, далеко не всегда знает, за кого он голосует и будет ли его избранник защищать реальные народные и государственные интересы. Это называют демократией!..

Почему с понятием демократии неотрывно связана «борьба за права человека»? Почему не права расы, племени, народа или нации? Почему права одного индивидуума важнее, чем права той или иной народности?

Я скорблю и осуждаю холокост еврейского народа в XX веке, проводимый идеологами III рейха. Но «пепел Клааса стучит в мое сердце», когда историки нашего времени обходят молчанием холокост русского народа, осуществленный большевиками Ленина – Сталина.

Сегодня уже нет, пожалуй, серьезных историков, которые не называли бы бескровную «демократическую» революцию в феврале 1917 года масонским действом, поскольку все члены Временного правительства были масоны, а Керенский и Милюков, очевидно, стояли на высоких ступенях масонской «пирамиды». Поначалу главой этого правительства был князь Львов, безликая марионетка, ныне всеми забытая. Потом главную роль стал играть адвокатишка Керенский, о котором читатель прочтет подробнее через несколько страниц.

Но для понимания Февраля и Октября нам важнее всего уяснить истоки и суть так называемого «двоевластия». Как сиамские близнецы, одновременно возникли два центра власти, по моему убеждению, управляемые одним хозяином, – Временное правительство и Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов. Следует сразу же отметить, что в его руководстве было всего два рабочих, а в другом совете – крестьянских депутатов – было три крестьянина. Исполком с самого начала возглавлял известный большевик-ленинец Стеклов-Нахамкес. Его ненавидело, но боялось все Временное правительство. Махровый большевик Ю. М. Стеклов – с 1917 года создатель и главный редактор газеты «Известия». Позднее – член Президиума ВЦИК и ЦИК СССР. На нем тоже немало нашей крови. Умер в 1941 году.

Думаю, что читатель с интересом прочтет краткие выдержки из забытой книги управляющего делами Временного правительства В. Д. Набокова «Временное правительство» (издание Т-ва «Мир», Москва, 1923). Все знают книги его сына Владимира, отмеченные талантом писателя и поэта – «Приглашение на казнь», патологическую «Лолиту» и другие литературные произведения, написанные им в эмиграции. Отца писателя пристрелил в Берлине русский монархист офицер Шабельский-Борх. По сей день наша общественность игнорирует книги, написанные его приемной матерью 3. А. Шабельской и посвященные подготовке и организации краха великой России: «Сатанисты XX века», «Красное и черное», совсем по-новому освещающие многие известные нам исторические факты: организация Кровавого воскресенья, деятельность пресловутого Витте, монархическо-национальных обществ, благословляемых Иоанном Кронштадтским.

Шабелький-Борх тогда на эмигрантском сборище в Берлине целился в главного врага монархической России, лидера конституционных демократов Милюкова, но в сумятице толпы промахнулся и убил стоящего рядом с Милюковым Набокова-отца. Шабельский-Борх умер в далекой Аргентине, где издал ряд книг по истории России, в том числе «Гобелен Павла Первого», о великом русском императоре и его убийстве масонами в 1801 году…

Почему же русский офицер-монархист, исполненный жажды мести, хотел публично расстрелять именно «мозг» партии кадетов П. А. Милюкова, а угодил ненароком в его верного соратника? Дело в том, что в памяти многих русских беженцев были еще так свежи деяния Витте и клеветнические речи Милюкова в Думе, порочившие Самодержавие, Императора и его семью, более того – сами вековечные устои государства Российского. Многие знали и о поздравительной телеграмме, полученной министром иностранных дел Временного правительства Милюковым от известного американского банкира Якоба Шиффа, автора книги «Я платил за русскую революцию». Ответ Милюкова Шиффу потрясает: «Мы едины в нашей ненависти»… Да, это была единая ненависть к нашей великой России. Удар был таким неожиданным, тщательно организованным и сокрушительным, что не ожидавшая его Россия не выдержала… Но «мировой пожар» им все-таки разжечь не удалось.

Милюков неустанно повторял еретическую глупость, и в России, и потом в эмиграции, что «русский большевизм – специфически русский продукт, выросший на национальной почве и невозможный в этом виде нигде, кроме России». Для Милюковых и К° не существовало никаких аналогий между российским Февралем и Октябрем и масонскими Английской и Французской революциями, осуществленными словно по одному сценарию. А совпадение было разительное – с морями крови, ограблениями, голодом и нищетой. И даже переименование городов и улиц, уничтожение христианского духовенства в некогда прекрасной Франции – все было повторено большевиками-якобинцами, только с еще большей силою мстительной жестокости. По сей день вся либерально-демократическая интеллигенция, вслед за Милюковым и Бердяевым, верит, что большевистская революция была неизбежна, «детерминирована» русской историей. В эту чушь многие верят и по сей день!

Итак, без комментариев привожу свидетельства Набокова-отца о людях и делах Временного правительства новой демократической России тех лет.

«Мы пошли какими-то коридорами, комнатушками, везде встречая множество знакомых лиц, – по дороге попался нам князь Г. Е. Львов. Меня поразил его мрачный, унылый вид и усталое выражение глаз. В самой задней комнате я нашел Милюкова, он сидел за какими-то бумагами, с пером в руках; как оказалось, он выправлял текст речи, произнесенной им только что, – той речи, в которой он высказывался за сохранение монархии (предполагая, что Николай II отречется или будет свергнут). Милюков совсем не мог говорить, он потерял голос, сорвав его, по-видимому, ночью, на солдатских митингах. Такими же беззвучными охрипшими голосами говорили Шингарев и Некрасов. В комнатах была разнообразная публика. Почему-то находился тут кн. С. К. Белосельский (генерал), ожидавший, по его словам, Гучкова, – очень растерянный. Через некоторое время откуда-то появился Керенский, взвинченный, взволнованный, истеричный. Кажется, он пришел прямо из заседания Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, где он заявил о принятии им портфеля министра юстиции – и получил санкцию в форме переизбрания в товарищи председателя комитета. Насколько Милюков казался спокойным и сохраняющим полное самообладание, настолько Керенский поражал какой-то потерей душевного равновесия. Помню один его странный жест. Одет он был, как всегда (т. е. до того, как принял на себя роль «заложника демократии» во Временном правительстве): на нем был пиджак, а воротничок рубашки – крахмальный, с загнутыми углами. Он взялся за эти углы и отодрал их, так что получился вместо франтовского какой-то нарочито пролетарский вид… При мне он едва не падал в обморок…»

«Бюрократия, дворянство, придворные сферы? Все это было совсем не организовано, совершенно растерялось и боевой силы не представляло. Наконец, приходится считаться с тем общим настроением, которое преобладало в эти дни в Петербурге: это было опьянение переворотом, был бессознательный большевизм, вскруживший наиболее трезвые умы. В этой атмосфере монархическая традиция – лишенная к тому же глубоких элементов внутренней жизни – не могла быть действенной, объединяющейся и собирающей силой…»

«По этому поводу я припоминаю один очень резкий эпизод, происшедший в одном из закрытых заседаний Временного правительства. Говорил Милюков, и не помню, по какому поводу; заметил, что ни для кого не тайна, что германские деньги сыграли свою роль в числе факторов, содействовавших перевороту… и не помню точных его слов, но мысль была именно такова, и выражена она была достаточно категорично. Заседание происходило поздно ночью, в Мариинском дворце. Милюков сидел за столом. Керенский, по своему обыкновению, нетерпеливо и раздраженно ходил из одного конца залы в другой. В ту минуту, как Милюков произнес приведенные мною слова, Керенский находился в далеком углу комнаты. Он вдруг остановился и оттуда закричал: «Как? Что вы сказали? Повторите». И быстрыми шагами приблизился к своему месту у стола. Милюков спокойно и, так сказать, увесисто повторил свою фразу. Керенский словно осатанел. Он схватил свой портфель и, хлопнув им по столу, завопил: «После того, как г. Милюков осмелился в моем присутствии оклеветать святое дело великой русской революции, я ни одной минуты здесь больше не желаю оставаться». С этими словами он повернулся и стрелой вылетел из залы».

«Как известно, в первые дни и даже в первые недели революции, и в прессе, и в разных публичных речах любили развивать – наряду с темой о «бескровном» характере революции, пролившей с тех пор, в дальнейшем своем течении и развитии, такие реки крови, еще и тему о волшебной ее быстроте, о той легкости, с какой был признан новый строй всеми теми силами, которые, казалось, были надежнейшей и вернейшей опорой старого порядка».

«…За четыре – пять дней до октябрьского большевистского восстания, в одно из наших свиданий в Зимнем дворце, я его (Керенского. – И. Г.) прямо спросил, как он относится к возможности большевистского выступления, о котором тогда все говорили. «Я был бы готов отслужить молебен, чтобы такое выступление произошло», – ответил он мне. «А уверены ли вы, что сможете с ним справиться?». – «У меня больше сил, чем нужно. Они будут раздавлены окончательно».

Ну а как же Керенский подыгрывал и ускорял «октябрь»?

Чрезвычайно любопытно было отношение Керенского к Исполнительному Комитету Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Он искренно считал, что Временное правительство обладает верховной властью и что Исполнительный Комитет не вправе вмешиваться в его деятельность. Он относился с враждой и презрением к Стеклову-Нахамкесу, который в течение первого месяца был porte-parole (по-нашему «спикер». – И. Г.) Исполнительного Комитета в заседаниях Временного правительства и Контактной комиссии. Нередко после конца заседания ива parte (в разговоре. – И. Г.) во время заседания он негодовал на слишком большую мягкость кн. Львова в обращении с Стекловым. Но сам он решительно избегал полемики с ним, ни разу не попытался отстоять позицию Временного правительства. Он все как-то лавировал, все как-то хотел сохранить какое-то свое особенное положение «заложника демократии» – положение фальшивое по существу и ставившее Временное правительство в очень большое затруднение».

«…Министерство внутренних дел – другими словами, все управление, вся полиция – осталось совершенно неорганизованным, сыграло очень большую роль в общем процессе разложения России. Подобно тому, как идеализировали революцию («великая», «бескровная»), идеализировали и население. Имели, например, наивность думать, что огромная столица, со своими подонками, со всегда готовыми к выступлению порочными и преступными элементами может существовать без полиции, или же с такими же безобразными и нелепыми суррогатами, как импровизированная, щедро оплачиваемая милиция, в которую записывались профессиональные воры и беглые арестанты. Всероссийский поход против городовых и жандармов очень быстро привел к своему естественному последствию. Аппарат, хоть кое-как, хоть слабо, но все же работавший, был разбит вдребезги. И постепенно в Петербурге и в Москве начала развиваться анархия. Рост ее сразу страшно увеличился после большевистского переворота. Но сам переворот стал возможным и таким удобоисполнимым только потому, что исчезло сознание существования власти, готовой решительно отстаивать и охранять гражданский порядок.

…С какою-то неумолимой ясностью выступали наружу все бессилие Временного правительства, разноголосица, внутренняя несогласованность, глухая и явная вражда одних к другим, и я не помню ни одного случая, когда бы раздался со стороны министра-председателя властный призыв, когда бы он высказался решительно и определенно».

«В течение первых недель существования Временного правительства заседания Контактной комиссии (была создана для взаимодействия Временного правительства с большевистским Исполкомом рабочих и солдатских депутатов. – И. Г.) происходили часто, раза три в неделю, иногда и больше, всегда по вечерам, довольно поздно, по окончании заседания Временного правительства, в этих случаях всегда сокращаемого. Главным действующим лицом в этих заседаниях был Стеклов. Я впервые тогда с ним познакомился, – не подозревал ни того, что он – еврей, ни того, что за его благозвучным псевдонимом скрывается отнюдь не благозвучная подлинная фамилия… Тон его был тоном человека, уверенного в том, что Временное правительство существует по его милости и до тех пор, пока это ему угодно. Он как бы разыгрывал роль гувернера, наблюдающего за тем, чтобы доверенный ему воспитанник вел себя как следует, не шалил, исполнял его требования и всегда помнил, что ему то и то позволено, а вот это – запрещено; при этом – постоянно прорывающееся сознание своего собственного могущества и подчеркивание своего великодушия. Сколько раз мне пришлось выслушивать фразы, в которых прямо или косвенно говорилось: «Вы (т. е. Временное правительство) очень хорошо ведь знаете, что стоило бы нам захотеть, и мы беспрепятственно взяли бы власть в свои руки, причем это была бы самая крепкая и авторитетная власть. Если мы этого не сделали и пока не делаем, то лишь потому, что считаем в настоящее время более соответствующими историческому моменту. Мы согласились допустить вас к власти, но именно потому вы в отношении нас должны помнить свое место, – вообще не забываться, не предпринимать никаких важных и ответственных шагов, не посоветовавшись с нами и не получив нашего одобрения. Так должны вы помнить, что стоит нам захотеть, и вас сейчас же не будет, так как никакого самостоятельного значения и веса вы не имеете». Он не упускал случая развивать эти мысли. Помню, по какому-то случаю кн. Львов упомянул о том потоке приветствий благопожеланий, которые ежедневно приносит сотни телеграмм со всех концов России, обещающих Временному правительству помощь и поддержку. «Мы тотчас же возразил Стеклову, – могли бы вам сейчас же представить гораздо большее, в десять раз большее количество телеграмм, за которыми стоят сотни тысяч организованных граждан, и в этих телеграммах от нас требуют, чтобы мы взяли власть в свои руки». Это была тоже другая сторона позиции: «Мы дескать, т. е. Исполнительный Комитет, своим телом заслоняем вас от враждебных ударов, – мы внушаем подчиненным нам массам доверие к вам».

«Характерно, что Керенский, очевидно побаивающийся пламенного большевика, наделенного реальной властью Нахамкеса… часто уклонялся от участия в заседаниях с Контактной комиссией, а когда бывал в них, то только «присутствовал», сидя возможно дальше, храня упорное молчание, и лишь злобно и презрительно поглядывал своими всегда прищуренными близорукими глазами на оратора и на других. А по окончании заседания, оставшись наедине с коллегами-министрами, он зачастую с большой страстностью обрушивался на кн. Львова, упрекая его в слишком большой мягкости и деликатности и изумляясь, что он допустил те или другие заявления Нахамкеса, не ответив на них как следует».

Знать, действительно представлял великую и реальную силу ныне напрочь забытый Стеклов! Февраль и Октябрь – два лика Януса «русской революции». Февральское правительство действовало согласно сценарию тех сил, которым была ненавистна не только самодержавная Россия, но и ее православный народ. Наступила пора крикнуть Ульянову-Ленину «есть такая партия» и начать подлинную коминтерновскую революцию, опираясь на беспощадный террор и беззаконие геноцида русского народа.

* * *

Февраль 1917-го неразрывно связан с Мариинским и Таврическим дворцами, тогда как занятый большевиками Смольный институт благородных девиц навсегда стал символом Октября.

Любуясь анфиладами прекрасного Мариинского дворца, построенного архитектором Штакеншнейдером, словно погружаешься в благородство и великолепие эпохи Николая Первого. Из окон дворца, выходящих на Неву, виден купол Исаакиевского собора. Многое помнят стены этого одного из прекрасных дворцов нашей имперской столицы. Помню по-царски роскошные кабинеты, которые занимали сменяющиеся советские чиновники. Сменялись и портреты вождей, висящие в их кабинетах. Ныне Мариинский дворец стал резиденцией губернатора Санкт-Петербурга, но Петербургская губерния по сей день называется Ленинградской областью. Надменны и неулыбчивы депутаты Петербургской думы и так не вяжутся с красотой интерьеров, хранящих память о былом величии моего самого прекрасного в мире города.

Почти все масоны из Временного правительства после Октября благополучно отбыли за границу. Почти – но не все. Уже в послеблокадном Ленинграде я познакомился с одной сотрудницей Ботанического института. Тетя Ася и дядя Коля шепотом сказали, что она – жена Некрасова, бывшего министра Временного правительства. Помню ее интеллигентное лицо и прямой пробор почти седых, когда-то темных волос, стянутых скрученной косой на затылке. Придя однажды к нам в гости, она подарила мне роскошную папку репродукций Дрезденской галереи. «Еле донесла! – улыбнулась она. – Юный художник должен знать старых мастеров, тем более что Дрезден ныне в руинах». Зная по школьным учебникам, что Временное правительство – это враги народа и ВКП(б), я спросил у дяди Коли: «А как же она выжила, будучи женой министра Временного правительства?» Дядя Коля тихо ответил: «У Некрасова очень странная биография. Большевики его не тронули, более того – вознесли на разные ответственные посты. Но это пока не твоего ума дело. Смотри-ка лучше подаренные тебе репродукции».

Набоков-отец истово сокрушал самодержавную и великую Россию, а его сын умер в изгнании, на чужбине. Но, будучи в славе и благоденствии, не мог забыть своей Родины и тех страшных дней революции. Щемящей тоской и болью пронизано одно из лучших его, на мой взгляд, стихотворений. Оно называется «Расстрел».

Бывают ночи: только лягу,

В Россию поплывет кровать.

И вот меня ведут к оврагу,

Ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и на меня со стула,

Где спички и часы лежат,

В глаза, как огненное дуло,

Глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею

(Вот-вот сейчас пальнут в меня),

Я взгляда отвести не смею

От круга тусклого огня,

Оцепенелого сознанья

Коснется тиканье часов,

Благополучного изгнанья

Я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,

Чтоб это вправду было так:

Россия, звезды, ночь расстрела

И весь в черемухе овраг.

(Америка, 1960)

Бывая в Европе, в Испании, всегда посещаю знаменитую «Долину павших», созданную гением моего друга Хуана де Авалоса, которого многие называют Микеланджело XX века. В гулко-высоком, вырубленном в скалах храме захоронены под одним могучим куполом смертельно ненавидевшие друг друга дети великой испанской нации – фалангисты и коммунисты. Между ними, в центре, под мраморными плитами пола завещал себя похоронить Франко. Никакого надгробия – простая и лаконичная надпись на полу, что здесь покоится генералиссимус Франко. Исторической миссией Франко было подавление агрессии коминтерна и возрождение в Испании королевской династии. Он сам воспитал известного теперь всему миру короля Хуана Карлоса Бурбона. Он выполнил свое историческое предназначение. В России этого не случилось…