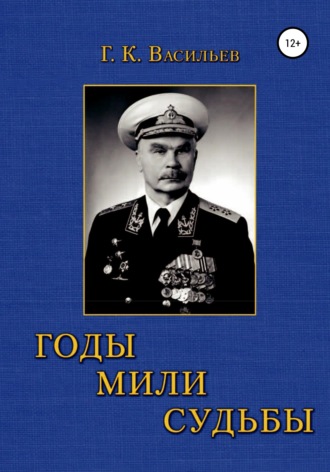

Георгий Константинович Васильев

Годы. Мили. Судьбы

В последние годы, когда Мария Антоновна покинула земной мир, наше общение с Ге-оргием Константиновичем стало более доверительным и откровенным. Мы вместе работали на дачном участке, делали заготовки, обсуждали будущее внуков, ездили за грибами на Север и Соловецкие острова. Его интересовало и беспокоило, что будет дальше со страной, как будут жить дети и внуки? Однажды он спросил меня, сколько стоят в наше время похороны. Тогда этому вопросу я не придал значения и, чтобы что-то ответить, сказал: «Обычные московские похороны стоят около 300 долларов».

Место захоронения Георгия Константиновича

и Марии Антоновны Васильевых на Щербинском кладбище, Москва

Когда это случилось, в его шкафу мы обнаружили полностью приготовленную и отглаженную парадную адмиральскую форму, во внутреннем кармане тужурки в конверте лежали аккуратно подготовленные необходимые документы и 300 американских долларов. Георгий Константинович откладывал деньги с пенсии и заранее купил доллары на свои похороны, чтобы не доставлять родным беспокойства. Это для него было принципиально.

Георгий Константинович и Мария Антоновна редко рассказывали о военных годах и не планировали писать и издавать воспоминания. В 1974 году военный корреспондент, в последующем начальник военно-морского отдела газеты «Красная звезда», Сергей Иванович Быстров, с которым нас связывают многие годы дружбы, подготовил с Георгием Константиновичем и опубликовал 30 мая 1974 года в газете его статью «С-15 открывает счет». Позже в рубрике «Подвиг» была опубликована статья Георгия Константиновича «Встреча на пирсе». Затем состоялась встреча и интервью с военным корреспондентом Николаем Андреевичем Черкашиным, в последующем известным писателем-маринистом. Николай Андреевич написал рассказ «Березовые кнехты».

Бинокль командира подводной лодки С-15 Г. К. Васильева

По нашей просьбе Георгий Константинович приступил к написанию воспоминаний для потомков – внуков и правнуков. Он сомневался, что история его жизни будет интересна последующим поколениям, не считал свою флотскую службу и участие в войне героическими. В годы Великой Отечественной войны большая часть взрослого населения страны сражалась с фашистами, не щадя жизни. Условия в разных родах войск были различными. Мемуары и литература военных и послевоенных лет по цензурным причинам зачастую не отображали фактической обстановки, в которой советским летчикам и подводникам приходилось воевать. Георгий Константинович писал воспоминания, откровенно рассказывая о реальных событиях и обстановке тех лет и разрешил опубликовать их после его смерти.

Мария Антонова Васильева (Иванова)

Мария Антоновна Иванова.

Художник А. Полозов. 2004 г.

Мария родилась 4 октября 1918 года в деревне Березайка в семье фельдшера Антона Ивановича Иванова и Глафиры Антоновны Ивановой, в девичестве Антоновой. Семья была многодетной. Дети: Алексей, Анатолий (18.05.1912–21.10.1943), Георгий, Борис, Мария (4.10.1918–7.06.1988), Тамара (23.02.1923–31.10.2008),Галина (11.05.1925–22.02.2013) и Евгений (15.10.1929–7.02.2012).Отец Марии, Антон Иванович Иванов (1886–1.07.1939), родился в Санкт-Петербурге. Родителей своих не знал. Помнил, как в 2-летнем возрасте его привезли на большой черной легковой машине и оставили в Императорском Санкт-Петербургском воспитательном доме,там содержались и обучались хорошо обеспеченные дети. По дошедшим до родственников сведениям, его матерью была богатая итальянка, приехавшая в Россию. В Петербурге родила мальчика, нарекла его Антоном (Антонио), дала распространенную русскую фамилию Иванов.

По каким-то причинам она не имела возможности воспитывать сына в своем доме и отдала в Императорский Санкт-Петербургский воспитательный дом, оплатила весь период содержания и уехала в Италию. Из Воспитательного дома Антона взял в свою семью на воспитание владелец Бологовского стекольного завода. В 1908 году Антона Ивановича призвали на военную службу. В армии он закончил курсы военных фельдшеров. После увольнения со службы, с 1912 года, работал фельдшером в Сопинской больнице Боровичского уезда. Во время Первой мировой войны, с 1914 года, Антон Иванович служил фельдшером в санитарном поезде. Приобрел богатую медицинскую практику.

После Первой мировой войны поселился в Березайке и до конца жизни проработал фельдшером. В любую погоду, зимой и летом, днем и ночью он безотказно выезжал к больным по деревням и селам района. Врача в округе не было, помощь мог оказать только фельдшер. Принимал роды, рвал больные зубы, лечил травмы и болезни. Антон Иванович снискал уважение и признательность земляков. Они его помнили и почитали многие годы. Дочь Тамара Антоновна часто приезжала в Березайку. Посещая кладбище, даже через 40 лет после смерти отца, находила могилу ухоженной, убранной свежими цветами.

Антон Иванович и Глафира Антоновна Ивановы сидят в первом ряду, слева стоит старший сын Анатолий, справа приемный сын Алексей

Свидетельство № 699 от 1899 г.

Санкт-Петербургского воспитательного дома

«Начальство Императорского С.-Петербургского Воспитательного Дома сим удостоверяет, что питомец сего Дома Антон Иванов 1886 № 444, имеющий ныне отроду 12 лет, обучался в Большой Крестовской школе Воспитательного Дома и по окончании в оной в 1899 году курса выдержал вполне удовлетворительно экзамен из закона Божьего, русского языка, правописания и арифметике по программе для начальных училищ.

Свидетельство войскового фельдшера № 369,

выданное А. И. Иванову 14 августа 1909 г.

«Фельдшерский ученик 117 пехотного Ярославского полка Антон Иванов при испытании его в экзаменной комиссии, учрежденной при полковом лазарете 118 пехотного Шуйскаго полка по программе, приложенной к приказу по военному ведомству 1873 года за № 29, оказал следующие успехи:

По Закону Божьему – 5 – отличные

Русский язык – 5 – отличные

Латинскому языку – 4 – хорошие

Арифметике – 5 – отличные

Уходу за больными и раненными – 4 – хорошие

Болезням наружным и внутренним – 3 – удовлетворительные

Подание первой помощи внезапно заболевшим и мнимо умершим – 4 – хорошие

По строению и отправлению главнейших органов человеческого тела – 4 – хорошие

Фельдшерским операциям – 4 – хорошие

Повязкам – 4 – хорошие

Переломам и вывихам – 3 – удовлетворительные

Лекарствам, их приготовление и употребление – 4 – хорошие

Принимая во внимание эти познания фельдшерского курса, а также что Иванов отличаясь постоянно отличным поведением и усердием в службе оказал хорошие успехи при практических занятиях в лазаретных палатах и аптеке, комиссия определила признать его достойным для назначения на должность войскового фельдшера в удостоверении чего на основании 10 статьи правил, приложенных к приказу по военному ведомству 1871 года за № 25, и выдано настоящее Свидетельство за надлежащим подписом и приложением казенной печати 1909 г., августа, 14 дня.

г. Слоним, Скобелевский лагерь.

Председатель комиссии старший врач 118 пехотного Шуйскаго полка Коллежский советник

Экзаменаторы:

Законоучитель 118 пехотного Шуйскаго полка, священник Максимов Старший врач 117 Ярославского полка, коллежский советник – Младший врач 118 пехотного Шуйскаго полка, коллежский асессор – Присутствующие: Командир 118 пехотного Шуйскаго полка полковник –»

Аттестат младшего медицинского фельдшера 117-го пехотного полка А. И. Иванова № 179 от 11 марта 1912 г.:

«Дан сей мною И. Д. младшего медицинского фельдшера 117-го пехотного Ярославского полка находящемуся в прикомандировании к 5-му Железнодорожному батальону Антону Иванову в том, что он служа под моим руководством в течение более одного года при 5-м Железнодорожном батальоне, при уходе за больными обращался с ними кротко, вызывая всегда отличные знания своего дела, все возлагаемые на него обязанности выполнял превосходно и аккуратно, а потому как примерный исполнительный и трезвый человек вполне достоин своего звания и может исполнять свои обязанности как в военной, так и в гражданской службе и может быть помощником врача. В чем подписываю и приложением казенной печати удостоверяю

Марта 11 дня 1912 года

Старший врач 5-го Железнодорожного батальона, Коллежский Советник Соколов».

Аттестат младшего медицинского фельдшера

117 пехотного полка А. И. Иванова № 179 от 11 марта 1912 г.

Справка Сопинской больницы выдана А. И. Иванову 7 сентября 1912 г.

Удостоверение Железнодорожного комитета по топливу и лесным заготовкам для Николаевской железной дороги выдано Антону Ивановичу Иванову, что он служил фельдшером на медпункте железнодорожной станции Академическая. 29 декабря 1921 г.

В семье хранится автобиография Антона Ивановича, написанная им в разгар репрессий в декабре 1938 года. Чтобы избежать подозрения о принадлежности к буржуазному классу, он причислил себя к крестьянской бедноте, так требовала обстановка того времени.

«Родился в 1886 году в гор. Ленинграде в Воспитательном доме (родителей своих не знаю) был взят на воспитание 2-х месячного возраста (со слов матери воспитательницы) в бедную крестьянскую семью в дер. Большую Крестовую бывшей Новгородской Губернии, Боровичского уезда. Воспитывался до 12 лет, в это время окончил Школу Воспитательного дома при дер. Большой Крестовой 3-летку. С 1898 по 1904 г. рабочий фабрики «Паль» за Невской Заставой гор. Ленинграда. В 1908 г. взят на действительную военную службу, где поступил в Школу ротных медицинских фельдшеров и окончил ее в 1909 г. По окончании службы с 1912 г. поступил фельдшером в Сопинскую больницу Боровичского уезда откуда в 1914 г. был взят на Империалистическую войну, так же работал фельдшером в 1-м Военно- санитарном транспорте на фронте до 1916 г. В 1917 г. был переведен в тыл в Холмский военный госпиталь где работал до 1918 г. В 1918 г. демобилизовался и опять работал в Сопинской больнице. В 1919 до 1922 г. работал на Самостоятельном медпункте ст. Академическая Окт. Жел. Дор. С 1923 по 1924 г. работал при городской Боровичской больнице. С 1924 по 1925 г. Самостоятельный медпункт село Белое Боровичского района. С 1926 по 1928 г. фельдшер фабрики «Удино» Боровичского района. С 1.01.1928 г. по настоящее время работаю при амбулатории Стекольного завода им. тов. Луначарского, т. е. мой фельдшерский стаж – 29 лет беспрерывной работы. За всю продолжительную работу не имею ни одного выговора, кроме хороших отзыв врачей и полученных премий как за работу по специальности, 4 раза, так и за работу по профсоюзной линии премирован 4 раза и Почетной грамотой. За все время своей работы пользовался и пользуюсь в настоящее время хорошим авторитетом среди обслуживаемых мною больных. В данное время временный инвалид II группы.

Автобиография Антона Ивановича Иванова. 3 декабря 1938 г.

3.12.1938 г. А. Иванов

Как на премии, так и на полученные грамоты Почета, а также отзывы врачей и то, что был Ударником и Стахановцем с 1928 г. по настоящее время, а так же был членом Избирательной комиссии в компании выборов в Верховный Совет СССР имеются соответствующие документы». (Орфография и пунктуация сохранены.)

Антон Иванович женился 29 июня 1912 года на Глафире Антоновне Антоновой (7.05.1887–10.09.1970). В юные годы она была горничной в доме владельца стекольного завода. Прижила от хозяина мальчика Алексея. Там же познакомилась с Антоном Ивановичем и вышла за него замуж.

Антон Иванович много времени уделял воспитанию детей. Вместе читали вслух книги Жуль Верна, Толстого, Пушкина, Гоголя и др. Рассказывал о методах лечения и полезных свойствах растений. Собирал с детьми лекарственные растения, учил готовить лекарства.

Со слов родственников, Антон Иванович всю жизнь ждал наследства и сведений от итальянских родственников. Умер он 1 июля 1939 года от туберкулеза.

На время войны 1941–1945 годов, спасаясь от наступающих фашистов, Глафира Антоновна с детьми уехала из Березайки в д. Сорокино, находившуюся в дремучих болотистых лесах в 35 километрах от города Боровичи. Туда немцы не дошли, помешали непроходимые болота вокруг деревни. Война пощадила семью Антона Ивановича и Глафиры Антоновны, но один сын Анатолий не вернулся с фронта. Получили похоронку-извещение от 5 февраля 1944 года. Место захоронения неизвестно.

Свидетельство о рождении Глафиры Антоновны Антоновой № Р 6978198 от 9 мая 1887 г.

Глафира Антоновна Иванова. 1955 г.

Свидетельство о браке № 681 Антона Ивановича(Слева)

Иванова и Глафиры Антоновны Антоновой

29 июня 1912 г.(Справа)

Удостоверение Глафиры Антоновны Ивановой, что она является женой фельдшера Антона Ивановича Иванова, выдано 29 августа 1921 г.

Свидетельство о смерти Иванова Анатолия Антоновича

23 октября 1943 года

Извещение о гибели

Антона Ивановича Иванова 1 июля 1939 г.

Мария была пятым ребенком в семье, росла смелой, задорной, энергичной девочкой. Прилежно училась, вместе с братьями и сестрами трудилась на домашнем хозяйстве. В 1932 году закончила березайскую семилетнюю школу.

Мария Антоновна Иванова. 1937 г.

Удостоверение об окончании Марией Ивановой Ленинградского фармацевтического техникума в июле 1935 г.

Мария Антоновна Иванова (в центре).

1935 г.

В 14-летнем возрасте уехала в Ленинград и поступила на учебу в Ленинградский фармацевтический техникум Министерства здравоохранения РСФСР, расположенный на Петроградской стороне, на специальность фармацевта. Обучение в техникуме завершила

в 1935 году.

Учебу в техникуме совмещала с занятиями в Ленинградском аэроклубе ДОСААФ.

Полеты на самолетах, прыжки с парашютом стали ее стихией.

С августа 1935 по август 1939 года работала химиком-лаборантом в городе Старая Русса Новгородской области и продолжала осваивать летное мастерство на разных типах самолетов в городском аэроклубе.

Агитационные плакаты для молодежи. 1932–1940 гг.

На призыв комсомола дать стране 150 тысяч летчиков откликнулись многие девушки. Из аэроклубов они стремились попасть в военные школы. В их числе была и Мария Иванова.

В 1939 году она поступила в Херсонскую авиашколу и по окончании стала летчиком-инструктором. Как многие патриоты, добилась направления в военную авиацию. Ее призвали в вооруженные силы, присвоили воинское звание младший лейтенант и направили инструктором в Военно-воздушные силы.

История Херсонской авиашколы (ХАШ) начинается с перевода из Полтавы в Херсон школы авиапилотов. ХАШ просуществовала 5 лет, с 1936 по 1941 год. За это время выпущено около 1300 инструкторов-пилотов. Каждый из них подготовил десятки пилотов. Получается, школа дала Военно-воздушным силам СССР десятки тысяч молодых летчиков. 20 выпускников школы стали Героями Советского Союза. В декабре 1936 года состоялся первый выпуск курсантов, начавших обучение еще в Полтаве. Первые «птенцы» разлетелись по Советскому Союзу. Одиннадцать лучших выпускников оставили при школе в качестве преподавателей и инструкторов.

Школа жила размеренной жизнью. Вдруг среди курсантов пронесся слух: «К нам едут женщины!» В Херсонскую авиационную школу пришло указание из Москвы при-нять 120 девушек. Прибыло их в полтора раза больше. Начальника училища майора Мордовина чуть удар не хватил. Но все обошлось – 60 девушек зачислили в группу летчиков-инструкторов, остальным предстояло изучать штурманское дело. Теоретический курс они усваивали успешно, а строевая подготовка давалась не всем. Через несколько недель девушки маршировали не хуже парней. Когда они шли колонной по улице Суворова, бурная жизнь города замирала. Не было в этот миг ничего, кроме звонкого «Авиационного марша», колонны четко печатающей шаг и горожан, завороженно наблюдавших за ней. Сохранился блокнотик размером с четверть ладони. На первой странице надпись: «Купила 30 марта 1940 года» и три буквы «Т. Н. А.» – Тарасова Наталья Андриановна. Это не дневник, а повседневные записи. Вот одна из них: «Разворот вводить ручкой, ногой помогать.

Мария Антоновна Иванова. Пятигорск. 27 сентября 1939 г.

Выводим ногой, помогаем ручкой». В военные годы девушки-пилоты, манипулируя «ножкой и ручкой», завалили не одну сотню немецких самолетов. Семь бывших херсонских курсанток удостоены звания Герой Советского Союза. Херсонская авиашкола под-готовила только 2 женских выпуска. После передачи ее в ведение Военно-воздушных сил набор девушек прекратили. По окончании Херсонской авиационной школы Мария ра-ботала в Таганрогском аэроклубе. Осенью 1941 года, с приближением фронта, Аэроклуб эвакуировали в Ижевск, на Урал, затем в Тюмень.

29 ноября 1940 года решением Центрального совета Осоавиахима Херсонская авиа-школа перешла в подчинение Военно-воздушных сил СССР и была перепрофилирована на подготовку офицеров летчиков-истребителей. Комиссия утвердила летно-технический и преподавательский состав школы – 87 человек. В программе обучения появились новые предметы: отработка элементов пилотажа в условиях воздушного боя и стрельба. К этому времени комэск капитан М. И. Сухарев, командиры отрядов Л. П. Ехнов, В. В. Иванов и командир Я. Л. Бугаев перегнали в Херсон первые истребители И-16. Херсонцы с удивлением и восхищением наблюдали за «ястребками». Они быстро набирали высоту, на них летчики выполняли головокружительные фигуры высшего пилотажа. Новая машина понравилась курсантам, и полеты на У-2 казались чем-то доисторическим.

В 1940 году набор шел в два потока, и в 1941 году состоялось три выпуска – в мае, июле и сентябре. Большинство выпускников направили в летные училища и школы Военно-воздушных сил. В эти годы в Аэроклубе летчиками-инструкторами были Мария Иванова, В. Лукьянцев, А. Мезин, В. Крицын, В. Нетудыхатка, И. Пономарев, М. Тарабрин, П. Стоянов, В. Руденко, Е. Парадня и др., командирами отрядов – П. Казаков и Ф. Постников. 30 июля 1941 года почти весь второй выпуск Аэроклуба (76 человек) направили в Ейское военно-морское летное училище. Личный состав Аэроклуба эвакуировали из Таганрога в октябре 1941 года в Уральск, там сформировали училище первоначальной летной подготовки.

Фото выпуска пилотов инструктора Марии Ивановой 1941 г.

25 февраля 1941 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 386-167сс «О реорганизации авиационных сил Красной армии». В Военно-воздушных силах Красной армии формировали 30 военных школ пилотов первоначального обучения (ШППО) со сроком подготовки 4 месяца в мирное и 3 месяца в военное время. Комплектовали школы пилотов первоначального обучения кадрами, подготовленными в Аэроклубах. После окончания ШППО курсантов направляли в школы военных пилотов со сроком обучения 9 месяцев в мирное и 6 месяцев в военное время.

Летчицы-инструкторы, выпускницы Херсонской авиационной школы

(средняя во втором ряду стоит Мария Антоновна Иванова)

Мария Антоновна Иванова, младший лейтенант, инструктор Херсонской авиационной школы. 1940 г

22 июня 1941 года личный состав Херсонской авиашколы находился в летних лагерях в селе Копани. Через 4 дня, 26 июня, поступила директива Генштаба о передислокации Херсонской школы военлетов в Борисоглебск Воронежской области, в одну из лучших школ страны – 2-ю военную школу летчиков Красного воздушного флота. В 1933 году решением ЦИК СССР Борисоглебской авиашколе было вручено Красное Знамя, а в 1938 году присвоено имя Валерия Чкалова, одного из первых ее выпускников. Херсонская авиашкола слилась с этим учебным заведением.Стремительное продвижение на восток гитлеровских войск вынудило сократить сроки обучения. В ноябре 1941 года из Борисоглебского училища на фронт отправились 2 авиационных истребительных полка.Осенью 1941 года в ВВС СССР началось формирование авиационных частей, укомплектованных женщинами, и в 1943 году число полков, оснащенных У-2, достигло максимума – на фронте действовало до 70 авиаполков ночных бомбардировщиков и разведчиков.

В темное время суток, ночами, Мария Антоновна летала на деревянных У-2 и на бреющем полете с низкой высоты сбрасывала бомбы на расположения фашистских войск. Работа изматывающая и опасная. В темноте по приборам необходимо найти назначенные объекты бомбардирования, подлететь к ним на высоте 100–200 метров и вручную сбросить бомбы, которые перед полетом укладывали в кабину самолета в корзины. После каждого сброса самолет стремительно набирал высоту, уходя от поражения взрывной волной и осколками сброшенных бомб. Каждый полет продолжался до полного израсходования боезапаса. Многие с ночных заданий не возвращались. Фашисты встречали ночных отчаянных девушек-пилотов плотным зенитным огнем. Было страшно, но приказ надо выполнять. После каждого полета механики заделывали пробоины в крыльях и деревянных фюзеляжах боевых тружеников – самолетов У-2.

Самолет изготовленный из деревянных брусков и фанеры, обтянутой покрашенной материей, оказался самой простой и дешевой в производстве машиной, предназначенной для учебных целей. У-2 не был рассчитан на вооружение и бомбовый груз, но это не помешало в годы Великой Отечественной войны с успехом использовать его как легкий ночной бомбардировщик. До войны построили 13 500 машин. С началом войны учебный самолет переделали в легкий ночной бомбардировщик, способный брать до 350 кг бомб. В задней кабине самолета, названного У-2ВС (войсковая серия), установили пулемет. Боевые У-2 окрашивали в темно-зеленый цвет, а нижнюю поверхность крыльев и фюзеляж в голубой. Этот самолет был любимцем наших воинов, называвших его ласково «кукурузник» (из-за бреющего полета), а немцы проклинали назойливый «рускартон» или «русфанер», причинявший им много беспокойства.

На самолетах такого типа Мария Антоновна осваивала азы

летного мастерства и готовила пилотов

Авиаконструктор Н. Н. Поликарпов, создавший в 1927 году У-2, писал: «Я задался целью построить сугубо учебную машину и был далек от мысли, что ее можно использовать для военных целей». Время показало, конструктор недооценил собственное творение. Благодаря малой скорости и небольшой высоте полета У-2 мог беспрепятственно появляться ночью над вражескими позициями и с абсолютной точностью бомбить их объекты. Маленький труженик войны взлетал с любой мало-мальски ровной площадки, заправлялся несколькими ведрами горючего и совершал посадки в самых неподходящих местах.

Агитационные плакаты военных лет

Учебный плакат по устройству самолета-разведчика

Первое время пилоты немецких скоростных истребителей, завидев медленный и неуклюжий с виду «русфанер», так они презрительно называли У-2, бросались в погоню. Заканчивалось это для них нередко плачевно. У-2 прижимался к земле, а немецкий ас с разгону врезался в землю. Минусы У-2 неожиданно превратились в плюсы. Немцы так и не смогли придумать эффективных средств борьбы с тихоходным У-2. После смерти Н. Н. Поликарпова в 1944 году самолет в честь его создателя переименовали в По-2. Самолет У-2 выпускался серийно до 1953 года, было построено 33 000 машин.

Самолет У-2ВС

В конце 1942 года поступило распоряжение – женщин к боевым полетам не привлекать. 15 августа 1942 года Марию Антоновну перевели в Военно-морской флот и назначили инструктором в 3-ю школу первоначального обучения летчиков ВМФ. Школа располагалась в селе Борское, в 2 километрах от станции Неприк и в 120 километрах к востоку от Куйбышева, где младший лейтенант (затем лейтенант) Мария Антоновна Ива-нова прослужила до 19 января 1946 года.

Самолет И-15 – одномоторный советский высотный истребитель, создан в 1933 г. авиаконструктором Николаем Поликарповым, и прозванный летчиками «Курносый». Вошел в историю, как один из лучших истребителей мира своего времени. Имел аэродинамическую схему – расчалочный полутороплан, верхнее крыло – по схеме «чайка», конструкция смешанная, дерево-металлическая. Обшивка – полотно. Шасси неубираемое с обтекателями. Вооружение – четыре 7,62-мм пулемета ПВ-1 с 3000 патронами.

Самолет И-15

Лейтенант М. А. Иванова, летчик-инструктор 3-й авиашколы

Самолет не имел равных по маневренности, был устойчив на всех режимах полета, прост в пилотировании и обладал хорошими взлетно-посадочными качествами. Хорошая скороподъемность И-15 позволяла использовать его в качестве высотного истребителя. Летчик В. К. Коккинаки 21 ноября 1935 года установил на И-15 абсолютный мировой рекорд высоты полета набрав 14 575 метров.

Инструкторские полеты с неопытными курсантами-новичками были не менее опасны, чем боевые вылеты. В Советском Союзе с 1941 по 1945 год было построено 213 742 военных самолета. В военное время ощущалась постоянная нехватка пилотов, процент их гибели был очень высок. Тысячи молодых людей направлялись на учебу в летные школы. Молодежь рвалась на фронт, желание было большим, а опыта не доставало.

Первые взлеты, посадки и полеты были напряженными. Случались аварии и летные происшествия. Разбивались самолеты, гибли люди – за все отвечали инструкторы. Часто в воздухе приходилось исправлять ошибки курсантов, брать управление самолетом на себя. Каждый полет был опасным, непредсказуемым, продолжался недолго – около 20 минут.

Пилоты-инструкторы на практике обучали курсантов, как на конвейере. После полета и посадки самолета с первым курсантом, следующий уже ждал инструктора и садился в кабину. Курсанты имели время для отдыха, а инструкторы трудились без перерывов, не имея ни времени для отдыха, ни элементарного бытового обеспечения.

Кругом открытое, продуваемое летное поле, без бугорка, кустика или дерева. Так продолжалось с утра до вечера каждый день в любую погоду и в любое время года. Условия для женщин-инструкторов были крайне суровые. Даже женского туалета на аэродромах в поле не было. Инструкторов загружали работой нещадно, поощряли мало.

В апреле 1945 года к Марии Антоновне в Неприк приехал Георгий Константинович и 29 апреля 1945 года они расписались в местном ЗАГСе. Мария Антоновна продолжала служ-бу в 3-й авиашколе ВМФ до декабря 1945 года. После увольнения из Вооруженных сил в феврале 1946 года приехала к Георгию Константиновичу в Либаву. Началась семейная жизнь.

Летная книжка Марии Антоновны Ивановой. 1938–1945 гг.

В пожелтевшей от времени летной книжке Марии Антоновны с записями от 1938 по сентябрь 1945 года видно, с какой интенсивностью она летала на самолетах разных типов, обучая курсантов летному делу.

Таблица налетов инструктора Марии Антоновны Васильевой (Ивановой) с 1938–1945 гг.

Удостоверение Васильевой (Ивановой) Марии Антоновны к медали «За боевые заслуги»

Видимо, политработники считали работу пилотов-инструкторов во время войны второстепенной. Невзирая на тяжелейшие условия и высочайшую интенсивность полетов, инструкторов-пилотов награждали редко. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1945 года Марию Антоновну наградили медалью «За боевые заслуги», а вручили ее только через 38 лет, 2 марта 1983 года. В феврале 1946 года ее наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 3 марта 1986 года медалью «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Так оценили беззаветный патриотизм и героический энтузиазм молодой девушки, рисковавшей жизнью во благо Отечества в суровые военные годы. Тяжелые испытания военных лет сказались на здоровье Марии Антоновны. Постоянно обострялась язва желудка, были проблемы с почками. После медицинского освидетельствования в 1986 году Врачебно-трудовая экспертная комиссия по состоянию здоровья признала Марию Антоновну не трудоспособной и назначила инвалидность II группы бессрочно.

Справки по инвалидности 2-й группы Васильевой Марии Антоновны. 18 февраля 1986 г.

Справка Ворошиловского военкомата

г. Москвы о прохождении воинской службы

Марией Антоновной Васильевой

Справка Ворошиловского военкомата

г. Москвы о прохождении воинской службы

и трудовой деятельности Марии Антоновны

Васильевой. 5 апреля 1976 г.

Удостоверение Васильевой Марии Антоновны

к медали «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.».7 февраля 1946 г.

Удостоверение Васильевой Марии Антоновны

к медали «40 лет победы в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.».

3 марта 1986 г.

Медали, летная книжка, тетрадь проверки техники пилотирования и сумка-планшет Марии Антоновны

Мария Антоновна Васильева, Рига. 1952 г.

Летная сумка-планшет Марии Антоновны

Летный шлем Марии Антоновны Ивановой

Проживая в Москве, Мария Антоновна многие годы безуспешно собирала документы и справки, хлопотала о назначении ей пенсии по возрасту, или хотя бы по инвалидности, как участнику Великой Отечественной войны. Чиновники отвечали: «Вы достойны всяческого уважения, но пенсия Вам не положена».

В семье хранятся военные реликвии Марии Антоновны, пять медалей, пожелтевшая от времени летная книжка, тетрадь проверки техники пилотирования, кожаная сумка пилота и летный шлем. Ее гражданский подвиг, как и многих советских патриотов, несправедливо остался в тени.

Родственники и друзья помнят ее задорный оптимистический характер, добро и тепло, которое она дарила близким. Мало кто знает, что тихая, добрая женщина со спокойным взглядом в военные годы была отчаянным пилотом – выполняла совсем не женскую работу. Ей повезло – Господь сохранил жизнь, многие подруги-летчицы погибли.

Самый большой и важный праздник в нашей семье – День Победы 9 мая. Наши родители, мужчины и наравне с ними женщины в боях отстояли Родину.