Галина Ожиганова

Духовная личность

3.4. Добродетельное поведение и «человек дающий»

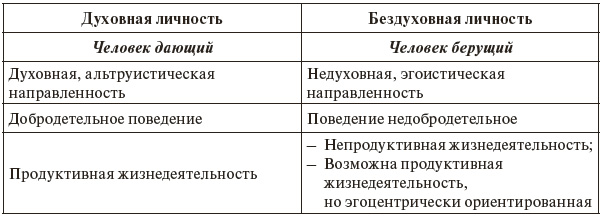

«Человек дающий» проявляется в реальной жизнедеятельности через духовную альтруистическую направленность в добродетельном поведении.

Понятие «добродетель» в западной культуре уходит корнями в древнегреческую философию и, в первую очередь, имеет отношение к философским взглядам Сократа, Платона и Аристотеля. Согласно мнению Сократа и Платона, добродетельность поступков обусловлена знаниями, а причиной недобродетельного (безнравственного) поведения является незнание. Сократ и Платон связывали добродетель со счастливой жизнью. Они считали, что если жизнь является добродетельной, правильной, моральной, то значит, и разумной. Платон выделял четыре добродетели: мудрость, мужество, умеренность, справедливость. «Он обосновывал природу моральных добродетелей. С позиций объективного идеализма он утверждал вечное существование так называемого „мира идей“, одной из разновидностей которых, с его точки зрения, и являются моральные добродетели. Добродетели не зависят от человеческих стремлений и желаний. Они существуют вечно в неизменном состоянии, т. е. абсолютны. Люди, если они достаточно подготовлены, могут открывать их для себя. Платон был первым философом, заявившим об абсолютной объективности, независимости от человека моральных ценностей» (Махова, 2008, с. 31).

Аристотель выделял множество добродетелей: мужество, щедрость, правдивость, великодушие, благоразумие, сдержанность, доброжелательность, справедливость, мудрость, рассудительность и др., подробно описывая каждую из них. Он анализировал добродетели, противопоставляя их порокам. Аристотель отмечал, что «гневливость нельзя считать мужеством, потому что она ориентирована не на прекрасное в поступках человека, тогда как все человеческие добродетели выражают стремление к совершенному, прекрасному, возвышенному» (там же, с. 32). Согласно Аристотелю, достижение счастья, возможно в том случае, когда человеческая деятельность в течение всей жизни соотносится с совершеннейшими добродетелями. Добродетель представляет собой не врожденное качество, а приобретенное с помощью учения и труда.

Характеризуя в целом учения Аристотеля, Н. П. Махова отмечает: «Эвдемонистическая этика Аристотеля являлась реалистической доктриной „золотой середины“. Так же, как этика Сократа и Платона, она была рационалистической. Однако рационализм этики Аристотеля имеет отличительные особенности по сравнению с рационализмом его предшественников. Он утверждал, что знания добра, блага не всегда приводят к добродетельным поступкам. Для того чтобы эти знания стали нормами поведения людей, человеку необходимы воля, самодисциплина, самоконтроль» (там же, с. 33). Таким образом, у Аристотеля проводится мысль о возможном расхождении умозрительных представлений о добродетели и практических действий, связанных с ней: декларативных знаний о добродетели и их использования в реальном поведении.

Современное понимание добродетельного поведения во многом ассоциируется с этикой добродетели (Annas, 2009, 2015; Hursthouse, Pettigrove, 2018; Slote, 2001; и др.), и, несмотря на все имеющуюся критику античных этических философских учений как устаревших, имеет с ними тесную связь.

Р. Хертхаус и Г. Петтигроув отмечают, что, хотя современная этика добродетели и не должна принимать форму «неоаристотелизма» или «эвдемонизма», почти все ее современные версии несут на себе печать древнегреческой философии, так как используют три заимствованных из нее понятия. Это арете (гр. ἀρετή, совершенство или добродетель), фронезис (гр. φρόνησις, практическая или моральная мудрость) и эвдемония (гр. εὐδαιμονία, обычно переводится как счастье или процветание) (Hursthouse, Pettigrove, 2018).

В современной психологии добродетели широко изучаются в рамках позитивной психологии, сторонники которой в духе традиции греческого эвдемонизма в этике (Сократ, Платон, Аристотель) связывают счастливую жизнь с добродетелями. Последние раскрываются через определенные совокупности положительных качеств личности. М. Селигман пишет, что обретение счастья возможно благодаря раскрытию в себе положительных качеств, их развитию и активному использованию в работе, любви и повседневной жизни (Seligman, 2002). «Культивирование добродетелей может сделать вас счастливыми», – пишет Хайдт (Haidt, 2006, р. 158).

Исследования в русле позитивной психологии показывают, какое важное значение имеют добродетели для продуктивной жизнедеятельности. Было установлено, что позитивные черты характера и соответствующие добродетели коррелируют не только с удовлетворением выполняемой работой, но и с продуктивностью и организационным гражданским поведением, т. е. с продуктивной жизнедеятельностью (Lavy, Littman-Ovadia, 2017). В исследовании с использованием двух выборок (смешанная группа из нескольких профессий и группа медсестер) было показано, что позитивные качества личности и добродетели коррелировали с преодолением трудностей и стресса, связанных с работой, а также удовлетворением от работы (Harzer, Ruch, 2015). Была выявлена связь успешности профессиональной деятельности с добродетельными качествами личности среди рабочих в Новой Зеландии на выборке 10000 чел. (Hone et al., 2015).

«Человек дающий», исходя из теоретических и эмпирических исследований в рамках позитивной психологии, может характеризоваться как проявляющий добродетельное поведение, продуктивность жизнедеятельности и испытывающего удовлетворение от работы.

Рассмотренные теоретические представления о добродетели и описания ее эмпирических исследований позволили нам сформулировать понимание добродетели, которое опирается на ее определение как деятельного добра, делания добра (Новая философская энциклопедия). В этом определении подчеркивается активный, деятельностный аспект, связанный с проявлением добродетелей в реальной жизнедеятельности, в поведении, а не только умозрительное представление и рассуждение о них. Подобная трактовка позволяет рассматривать добродетели, описываемые философами и учеными (от Сократа, Платона, Аристотеля и до наших дней) как качества личности (мудрость, справедливость, дружелюбие, мужество, честность и пр.), реализующиеся в реальном поведении.

Добродетельное поведение, таким образом, определяется нами как реальные проявления высших человеческих качеств, имеющих отношение к духовной личности, сосредоточенных в типе «человек дающий», в наибольшей степени способном раскрывать себя миру с точки зрения: 1) совершенства добродетелей, 2) моральной мудрости, 3) счастья – трех аспектов, соотносимых как древнегреческими философами, так и современными исследователями с понятием добродетели.

Проявление добродетельного поведения присуще «человеку дающему» и характеризует духовную личность. Человек же «берущий» склонен к недобродетельному поведению, которое может проявляться как: 1) отсутствие добродетелей в поведении: а) отсутствие стремления к проявлению справедливости, мудрости, мужества, гуманности и пр.; б) отказ от проявления добродетельного поведения, например, неоказание необходимой помощи в ситуации просьбы о помощи; 2) выраженное порочное поведение: насилие, обман и пр.; 3) злонамеренное аморальное поведение, связанное с преступными действиями. Важно отметить, что жизнедеятельность «человека берущего» в целом – это контрпродуктивная жизнедеятельность, так как она ведет к деградации, деструкции личности и упадку общества, состоящего из таких людей.

Рассмотренные нами аспекты проявления типа «человек дающий» как основы конструкта «духовная личность» представлены в таблице 8 в противопоставлении типу «человек берущий», отражающему недуховные устремления.

Подводя итог рассмотрению типов «человек дающий» и «человек берущий», важно подчеркнуть, что, несмотря на кажущуюся искусственность такого противопоставления, оно вполне оправданно, так как человек в современном обществе потребления не может избежать участи выбора между тем, чтобы «иметь», и тем, чтобы «быть». Типы «человек дающий» и «человек берущий» отражают наиболее обобщенные способы существования в виде установок на то, чтобы «отдавать» (созидать) или на то, чтобы «брать» (потреблять). Они связаны с определенными ценностями, смыслами, идеалами личности, показывающими ориентацию человека. Согласно Фромму, «нужда в системе ориентации и служении внутренне присуща человеческому существованию… Человек не свободен выбирать между тем, чтобы иметь, и тем, чтобы не иметь „идеалы“; но он свободен выбирать между различными идеалами, между служением власти, разрушению или служением разуму и любви. Все люди – „идеалисты“, они стремятся к чему-то, выходящему за пределы физического удовлетворения. Различаются люди именно тем, в какие идеалы они верят» (Фромм, 1989, с. 160).

Необходимо подчеркнуть ограничения типологического подхода. Реальная жизнь всегда оказывается сложнее, чем представления о ней ученых, пытающихся выявить типы, классы, категории, классифицировать и систематизировать реальность, и, к счастью, оставляет возможность «человеку берущему» перейти к продуктивному и гуманистическому способу существования, при этом не исключается, что и «человек дающий» может проявлять себя иногда не лучшим образом. Один и тот же человек может вести себя и как «дающий», и как «берущий» в разных обстоятельствах и ситуациях, что все же не отменяет доминирующей направленности (кардинальной диспозиции, по Г. Олпорту). Безусловно, помимо выделенных двух типов «человек берущий» и «человек дающий», существуют и промежуточные типы и просто другие типы.

Таблица 8

Тип «человек дающий» как антипод типа «человек берущий»

В нашем теоретическом анализе оппозиция типов «человек дающий» и «человек берущий» была во много продиктована стремлением подчеркнуть особенности «человека дающего» как носителя высоких человеческих качеств и добродетелей, относимых к категории духовных в противопоставлении «человеку берущему» как проявляющему качества, несовместимые с духовностью.

В «человеке дающем» «духовная личность» обнаруживает себя наиболее ярко и в высоких поступках (героических), и повседневной жизнедеятельности (в любви и заботе об окружающих людях).

Продолжая использовать прием оппозиции понятий для того, чтобы выявить специфику понятия «духовная личность», представим в таблице 9 его основные структурные компоненты, рассмотренные в этом параграфе.

Таблица 9

Конструкт «духовная личность» в противопоставлении «бездуховной личности»

* * *

В нашей трактовке понятие «духовная личность» охватывает как нерелигиозную, так и религиозную духовность. Тип «человек дающий» соотносится прежде всего с секулярной духовностью, но также имеет отношение и к религиозной духовности, в рамках последней его проявления будут иметь свою специфику, которая в данной публикации не освещается.

Рассмотрение типа «человек дающий» как основы духовной личности имеет большое значение для расширения представления о духовности и установления ее связи с реальной повседневной жизнедеятельностью людей, а также для операционализации понятия «духовная личность» с целью его научного исследования:

1. Понятие «духовная личность» может относиться к обычным людям, которые ведут себя как «человек дающий»: проявляют духовную альтруистическую направленность, добродетельное поведение; отличаются продуктивностью жизнедеятельности, ориентированной на благо общества. Поэтому «духовная личность» может ассоциироваться с обыкновенными людьми и секулярной духовностью.

2. Тип «человека дающего» также соответствует представлениям о поведении человека религиозного, поэтому духовная личность может соотноситься и с религиозной духовностью.

3. Благодаря рассмотрению духовной личности в связи с типом «человек дающий», становится возможным раскрыть содержание духовной личности через определенные качества (добродетели), присущие «человеку дающему», реализующиеся в жизнедеятельности.

4. Описанные характеристики типа «человек дающий»: духовная альтруистическая направленность, высокие ценностно-смысловые ориентации, установки, жизненные принципы, качества личности (добродетели), – относятся к проявлениям «духовной личности» и могут рассматриваться как ее отличительные признаки.

5. Рассмотренные характеристики типа «человек дающий»: 1) духовная альтруистическая направленность; 2) добродетельное поведение; 3) продуктивность жизнедеятельности, связанная с благом других людей, имеют отношение к духовным проявлениям и могут служить критериями определения «духовной личности».

Важно отметить, что понятие «духовная личность», раскрываемое в соотнесении с типом «человек дающий», неотделимо от понятия «духовные способности», благодаря которым духовная личность реализует себя в жизнедеятельности. С одной стороны, духовные способности позволяют личности актуализировать свои духовные качества, с другой, – формировать и развивать эти качества, т. е. созидать свою духовную личность.

Таким образом, духовная личность проявляет себя в жизнедеятельности как «человек дающий» благодаря духовным способностям.

Глава 4

Духовные способности

Понятие «духовная личность» неразрывно связано с понятием «духовные способности. Проявление духовной личности становится возможным лишь благодаря духовным способностям.

Разрабатывая концепцию духовных способностей, мы исходим из определения В. Д. Шадрикова, который описывает духовные способности как интегральное проявление интеллекта и духовности личности, рассматривая их в качестве способностей человека как субъекта деятельности и отношений в единстве с нравственными качествами человека как личности (Шадриков, 1998).

Развивая идеи Шадрикова, мы определяем духовные способности как свойства личности, отражающие единство ее интеллектуальной и нравственной сфер, обеспечивая симультанное проявление в реальном поведении и деятельности трех составляющих духовных способностей: 1) морального компонента/уровня – связан с высшими моральными способностями (высшими ценностно-нравственными и смысловыми устремлениями); 2) ментального компонента/уровня – включает высшие интеллектуальные способности, например, мудрость, высшие рефлексивные, саморегулятивные, творческие способности, а также высшую способность к саморазвитию; 3) трансцендентного компонента/уровня – предполагает такие высшие трансцендентные способности, как выход за пределы «Я» в служении людям и обществу, переживание специфических духовных состояний.

В духовных способностях, коренящихся в глубинах духовной субстанции личности и проявляющихся, исходя из велений щедрого, доброго сердца, отражаются высшие возможности ума. Духовные способности – это единство высших умственных и нравственных качеств.

В предложенной нами психологической модели духовных способностей (Ожиганова, 2010б, 2016; Оzhiganova, 2009), выделяются три компонента/уровня: 1) моральный, 2) ментальный и 3) трансцендентный (рисунок 1).

1. Моральный компонент/уровень включает высшие универсальные моральные принципы, высшие ценности и жизненные смыслы, представляющие собой основу добродетельного поведения и продуктивной жизнедеятельности, что имеет отношение как к нерелигиозной, так и сакрально-окрашенной духовности.

2. Ментальный компонент/уровень связан с понятием способностей (таких, как решение проблем любого плана и т. д.); с понятием «ум», включая высшие уровни логического мышления, а также интуитивный и сверхлогический уровни; речь идет также о различных психических процессах (от восприятия до сложной творческой работы и сверхинтеллектуальной деятельности); предполагает высокий уровень осознанности, рефлексивности, саморегуляции и саморазвития. Ментальный компонент/ уровень в его разных проявлениях представляет инструментальную составляющую духовных способностей.

3. Трансцендентный компонент/уровень понимается как выход за пределы «Я» (например, в творчестве, служении людям и пр.); охватывает: а) особые психические состояния (измененные состояния сознания: возвышенные трансцендентные переживания нерелигиозного характера); б) духовно-религиозные устремления, связанные с сакрально окрашенными духовными переживаниями, состояниями и опытом соприкосновения с высшей реальностью), открывающие дорогу к высшим ступеням духовного развития.

Отметим, что все три уровня модели, образуя некую целостность, тесно взаимосвязаны; в то же время в определенном смысле эта модель характеризуются стадиальностью и иерархичностью, отражая вариативность духовного развития.

Важно подчеркнуть, что духовность изначально присуща человеку, но «Я» наличное не всегда это осознает и находится часто во власти эгоцентризма. Духовное развитие человека, обусловленное движением от «Я» эгоцентрического к духовному «Я», происходит благодаря духовным способностям.

Рис. 1. Психологическая модель духовных способностей (Ожиганова, 2016а)

Этот рисунок представляет интерактивную модель, показывающую взаимодействие и связь всех компонентов и уровней духовных способностей.

Духовные способности выполняют двоякую функцию: с одной стороны, они обеспечивают реализацию духовно-нравственных качеств личности в жизнедеятельности, с другой, позволяют человеку подниматься на духовный уровень, продвигаться от «Я» наличного к «Я» духовному.

4.1. Высшие способности духовной личности

Духовные способности в каждом из компонентов/уровней проявляются как высшие способности (таблица 10).

Важным представляется подчеркнуть, что высшие способности по сравнению с обычными способностями отличаются включенностью в систему «духовные способности», отнесенностью к категории духовных способностей.

Способности, входящие в структуру духовных способностей, мы назвали высшими, чтобы подчеркнуть их особый статус. Благодаря этим способностям субъект может продвигаться в сторону духовного «Я», проявляя высшие человеческие качества.

Таблица 10

Соотношение компонентов/уровней духовных способностей и высших способностей (Ожиганова, 2016а)

Критерии выделения высших способностей, исходя из психологической модели духовных способностей:

– наличие морального и трансцендентного компонента/уровня; – главное значение морального компонента/уровня; – тесная связь и взаимодействие высших способностей.

Благодаря понятию «высшие способности» становится возможным операционализировать конструкт «духовные способности» и точнее отразить в нем единство личностных и интеллектуальных характеристик человека.

Таким образом, духовные способности играют двойную роль: 1) обеспечивают реализацию духовно-нравственных качеств личности в жизнедеятельности (высшие моральные способности, связанные со способностью к бескорыстной любви и способностью слушать голос совести); 2) выступают как высшие способности, отражающие высшие познавательные и созидательные возможности человека – проникновение в суть вещей, решение проблем любого плана, постижение ценности и смысла бытия, что связано с проявлением мудрости, а также с рефлексивностью, саморегуляцией, творчеством, саморазвитием. Особое значение имеет высшая способность к самотрансценденции, выходу за пределы «Я», с одной стороны, позволяющая человеку уходить от «Я» эгоцентрического и продвигаться к «Я» духовному, основу которого составляет духовная альтруистическая направленность (личностная сфера); с другой стороны – проявлять себя в любой деятельности (профессиональной, творческой и пр.), связанной со служением людям и обществу (умственная сфера).

Духовные способности как свойства духовной личности проявляются в единстве функционирования входящих в их состав высших способностей на всех трех уровнях психологической модели духовных способностей.

Одновременное проявление высших способностей происходит при выдвижении на первый план одной из них. Важно, что ни одна способность не может считаться высшей, если не включает в себя высшие моральные способности.

4.2. Высшие моральные способности

Необходимость выделения высших моральных способностей обусловлена как внешними, так и внутренними причинами. Внешние социальные причины связаны главным образом с общим упадком духовного состояния современного общества, его моральной деградацией (войны, терроризм, коррупция, манипуляция общественным сознанием, экологические катастрофы, обусловленные варварским использованием человеком природных богатств). Применяя терминологию А. Маслоу, можно сказать, что общество пронизано «метапатологией», связанной с утратой ценностных ориентиров, отсутствием стремления к высшим ценностям (истине, добру, красоте), справедливости, порядку, законности. Высшие ценности, связанные с абсолютной моралью, заменяются сегодня ценностями социального престижа, успешности, материального процветания, имеющими отношение к относительной морали. Конкретные проявления усиленного морального релятивизма выражаются в следующем:

– двойной стандарт (то, что можно одним – странам, группам, отдельным персоналиям, нельзя другим);

– ярко выраженная тенденция возрастания индивидуалистической морали и вседозволенности, касающаяся определенных групп или лиц;

– потребительская мораль;

– выделение морали, специфичной для определенных групп (молодежные группы, криминальные группы, различные корпоративные группы и пр.).

Внутренние причины связаны с интерпретацией понятия «мораль»:

– содержание понятия «мораль» размывается различными трактовками как на бытовом уровне, так и на уровне научных определений, концепций, теорий. Мораль становиться все более и более условной и приспосабливается к идеологии общества потребления и хищничества.

– преобладающей тенденцией в современной психологии становится то, что она «придает большее значение не „добродетели“, а „приспособлению“ и стоит на позиции этического релятивизма» (Фромм, 2011).

В этой связи возникла необходимость выделения высших моральных способностей, относимых к категории духовных, в основе которых лежит стремление человека к реализации универсальных принципов безусловной абсолютной морали. Этим высшие моральные способности отличаются от моральных способностей, отражающих нормы определенной группы, опирающейся на условную, групповую, релятивистскую мораль.

Таким образом, в отличие от моральных способностей, которые имеют отношение к соблюдению локальных правил морального поведения, установленных сообществом, обществом, высшие моральные способности связаны с ориентацией на соблюдение общечеловеческих принципов морали. Высшие моральные способности соотносимы с шестой стадией морального развития Л. Колберга (Kohlberg, 1969), связанной с универсальными этическими принципами (постконвенциональная мораль).

Среди высших моральных способностей основополагающей способностью является «бескорыстная любовь к людям», проявляющаяся на личностном уровне как духовная альтруистическая направленность.

Понятие «высшие моральные способности» отражает склонность к ориентации на идеалы абсолютной морали, а понятие «моральные способности» – на моральный релятивизм. Относительная мораль, обслуживая эгоистические потребности личности, удобна для оправдания многих неблаговидных поступков и в крайних вариантах приводит к реализации принципа «все дозволено». Моральный релятивизм может скатиться к теории «Добродетель эгоизма», предложенной А. Рэнд (Рэнд, 2012). Рассуждая в связи с моральными способностями об абсолютной морали, отметим необходимость понимания относительности абсолютного и относительного в морали, о чем пишет Р. Г. Апресян (Апресян, 2006), и будем руководствоваться принципом «здравого смысла», развиваемым в философской теории Т. Рида (Рид, 2000). Тогда идея абсолютной морали может представлять собой «идеальную точку отсчета, которая задается индивидом самому себе для моральной квалификации своего поведения» (Гусейнов, 2003, с. 12). Абсолютные моральные принципы в этом случае предстают в виде высокого идеала, к которому человек стремится, проявляя высшие моральные способности.

Относительная мораль легко распространяется и усваивается человеком, абсолютная же мораль требует душевных и духовных усилий для укоренения в человеке. Согласно Д. С. Соммэру, «истинная мораль не может быть результатом механического подчинения социальным нормам, а должна основываться на индивидуальном этическом развитии путем размышления, когда человек по собственной воле принимает решение следовать наивысшим трансцендентальным ценностям» (Соммэр, 2019, с. 26–27).

Важность стремления человека к абсолютным ценностям продиктована его духовной природой. В этом смысле он стремится к самому себе, к своей сущности.

Отворачиваясь от высших ценностей, подменяя их мнимыми, материальными ценностями, человек становится на ложный путь, ведущий в тупик экзистенциального вакуума, он отказывается от подлинного бытия, от самого себя, самого ценного и важного, что в нем есть, от своей духовной личности, своего высшего предназначения – человечности.

Высшие моральные способности позволяют человеку раскрыть и проявить свою духовную природу, поднимая его на уровень духовной личности.