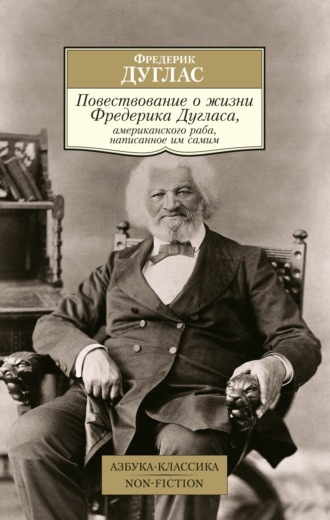

Фредерик Дуглас

Повествование о жизни Фредерика Дугласа, американского раба, написанное им самим

Глава 4

Мистер Гопкинс недолго оставался в надсмотрщиках. Почему его звезда закатилась так быстро, я не знаю, но догадываюсь, что ему не хватало жестокости, которая устраивала бы полковника Ллойда. Гопкинса сменил мистер Остин Гор, человек, в совершенстве воплощавший в себе все те черты характера, чтобы считаться первоклассным надсмотрщиком. Мистер Гор и прежде служил у полковника Ллойда надсмотрщиком на одной из отдаленных ферм и показал себя достойным этого места в усадьбе или в Большом доме. Мистер Гор был горд, вспыльчив и упрям. Ему было не занимать хитрости, жестокости и черствости. Он подходил для этого места, а оно подходило для него. Здесь он мог с размахом поупражняться в своей власти и чувствовал себя как рыба в воде. Он был из тех, кто мучился от незначительного взгляда, слова или жеста раба и расценивал это как дерзость. Отвечать ему вслед не стоило; раб не допускал и мысли об объяснении, боясь быть по ошибке обвиненным. Мистер Гор поступал по принципу, установленному самими рабовладельцами: «Пусть лучше дюжина рабов получит плеть, нежели они осудят надсмотрщика за ошибку». Дело даже не в том, насколько невиновен раб, – сам мистер Гор не искал выгоды, когда обвинял его в том или ином проступке. Быть обвиненным значило быть осужденным, а быть осужденным значило быть наказанным; одно неизменно следовало за другим. Освободиться от наказания значило освободиться и от обвинения, и мало кому из рабов удавалось добиться того и другого, когда надсмотрщиком стал мистер Гор. Он был настолько горд, что требовал от раба пресмыкаться, дабы тот выказывал свое почтение к нему, хотя сам он и раболепствовал перед хозяином. Он был так честолюбив, что ни в чем не уступал самым отъявленным надсмотрщикам, а для этого давал волю своим амбициям. Он был довольно жесток, изощряясь в наказаниях, довольно хитер, прибегая к подлейшему обману, и достаточно черств, чтобы прислушиваться к укорам собственной совести. Из всех надсмотрщиков рабы более всего опасались мистера Гора. Его присутствие тяготило, его взгляд приводил в смятение, и редко когда его резкий голос не звучал так, чтобы вселить ужас и трепет в души рабов. Мистер Гор был серьезен, несмотря на свою молодость, он не позволял себе шутить и смеяться, редко улыбался. Его слова не расходились со взглядами, как и взгляды со словами. Иные надсмотрщики позволяют себе остроумное словечко, общаясь с рабами; не таков был мистер Гор. Если он и говорил, то приказывая, и приказ его требовал повиновения; как скуп он был на слова, так щедр на удары хлыста, и там, где последнее имело успех, он никогда не пользовался первым. Когда он наказывал, то, кажется, делал это с чувством долга, не опасаясь последствий. Он никогда не показывал своей неохотности, несмотря на то что это было неприятно; в его положении задумываться об этом не приходилось. Он никогда не обещал, но выполнял. Словом, он был человеком самой непреклонной стойкости и каменноподобной холодности. Его чуть ли не первобытное варварство усиливалось тем непревзойденным хладнокровием, с которым он вершил наиужаснейшие и дикие расправы над рабами, находящимися под его присмотром.

Однажды мистеру Гору довелось наказывать одного из рабов полковника Ллойда по имени Демби. Он нанес ему лишь несколько ударов бичом, когда тот, пытаясь избавиться от наказания, вскочил на ноги и в несколько прыжков оказался в ручье, забравшись по плечи и отказываясь выйти. Мистер Гор предупредил его, что даст три выстрела и если на третий тот не выйдет, то убьет его. Прозвучал первый выстрел. Демби не сдвинулся с места. Второй и третий выстрелы также остались безответны. Тогда мистер Гор, ни с кем не советуясь и нисколько не задумываясь, даже не дав Демби еще одного шанса, направил ему в лицо мушкет, явно намереваясь убить свою жертву, и через мгновение бедного Демби больше уже не было. Его изуродованное тело исчезло в реке, кровь и мозги окрасили воду в том месте, где он стоял. Трепет ужаса охватил каждого, кто был на плантации, за исключением разве что самого мистера Гора. Один он выглядел невозмутимым и сосредоточенным. Полковник Ллойд и мой хозяин спросили его, почему он прибегнул к столь крайней мере. В ответ тот сказал (насколько хорошо я это помню), что Демби стал неуправляем. Он являл собой опасный пример в глазах других рабов – уже одно это, оставленное без внимания и не пресеченное подобными мерами, могло привести в конце концов ко всеобщему свержению власти и порядка на плантации. Мистер Гор доказывал, что если один раб не захочет исправиться и расстанется со своей жизнью, то вскоре за ним последуют и другие; результатом этого будет освобождение рабов и порабощение белых. Его доводы выглядели убедительными. Он остался в прежней должности на домашней плантации. Его репутация как надсмотрщика далеко перешагнула ее границы. Однако его страшное преступление не было подвергнуто даже судебному расследованию. Это запечатлелось лишь в памяти рабов, а они, конечно, не могли ни предъявить иск, ни тем более свидетельствовать против него; вот так виновный в совершении одного из кровавейших и самых грязных убийств уходит от правосудия и осуждения общиной, в которой он живет.

Мистер Гор жил в Сент-Микелсе, в округе Тэлбот, что в штате Мэриленд, когда я покидал его; и если он сейчас еще жив, то, вполне вероятно, живет там же и поныне; и если это так, то он, как и в прежние времена, так же глубоко уважаем и почитаем, как если бы его преступная душа не была запятнана кровью земляков.

Я говорю это намеренно – убийство раба или любого цветного в округе Тэлбот не расценивалось как преступление ни судами, ни общиной. Мистер Томас Лэнман из Сент-Микелса убил двух рабов, причем одного из них он убил топориком, вышибив ему мозги. Он даже хвастался тем, что совершил это ужасное и кровавое деяние. Мне довелось слышать его, когда он, смеясь, говорил, помимо всего прочего, что является, наряду с другими, лишь благодетелем своей страны и что «когда другие будут поступать так, как сделал он, мы изживем ниггеров».

Жена мистера Гайлса Хикса, жившая неподалеку от местечка, где я находился, убила кузину моей жены, молодую девочку пятнадцати или шестнадцати лет, вконец обезобразив ее, разбив ей нос и грудь палкой так, что бедная девочка несколько часов спустя скончалась. Ее тут же немедленно захоронили, но не пробыла она в могиле и нескольких часов, как была извлечена и осмотрена следователем, установившим, что ее смерть наступила в результате жестокого избиения. Проступок, за который ее, собственно, и убили, сводился к следующему. В ту ночь она сидела, качая ребенка миссис Хикс, и заснула, когда он вдруг заплакал. Она, не смыкавшая глаз несколько ночей подряд, не услышала во сне плача. В комнате вместе с ними находилась и миссис Хикс. Хозяйка, видя, что спросонья девочка еле двигается, спрыгнула с кровати, схватила дубовую палку из камина и, разбив тлеющим концом нос и грудь, прикончила ее.

Не буду говорить, что это наистрашнейшее преступление оставило равнодушным общину. Оно вызвало резонанс, но не такой, чтобы привлечь убийцу к наказанию. Оснований для ее ареста было достаточно, но этого так никогда и не случилось. Таким образом, она не только избежала наказания, но даже не испытала страха предстать перед судом за свое ужасное преступление.

Пока я живописую кровавые истории, случившиеся во время моей жизни на плантации у полковника Ллойда, я кратко опишу и то, что произошло тогда же, когда мистер Гор убил Демби. Рабы полковника Ллойда имели обыкновение проводить ночное или воскресное время в ловле устриц, пытаясь таким образом восполнить свой скудный паек. Старик, принадлежавший полковнику, в поисках устриц случайно оказался во владениях его соседа, мистера Била Бондли. Усмотрев в этом посягательство на свою собственность, рассерженный мистер Бондли спустился к берегу с мушкетом в руках и в упор разрядил его в бедного старика. На следующий день мистер Бондли приехал повидаться с полковником Ллойдом, но не знаю, с какой целью – то ли заплатить ему за ущерб, то ли оправдаться за содеянное.

Во всяком случае, этот в целом дьявольский случай был замят. Обо всем этом было сказано мало или совсем ничего, и тем более ничего не сделано. Даже среди белых мальчишек считалось, что полцента стоит, чтобы убить «ниггера», и столько же – похоронить его.

Глава 5

Пока я жил на плантации у полковника Ллойда, ко мне относились так же, как и к другим детям-рабам. Я был еще мал, чтобы трудиться в поле, и поскольку на мою долю работы выпадало мало, то у меня хватало свободного времени. Самое большее, что мне приходилось делать, так это пригнать вечером коров, не подпускать кур к саду и бегать по поручениям дочери хозяина, Лукреции Оулд. Многие часы досуга я проводил, помогая мистеру Даниэлю Ллойду в поисках подстреленных им птиц. Общение с ним дало мне некоторые преимущества. Он искренне привязался ко мне и стал в какой-то мере моим покровителем. Он не позволял мальчишкам обижать и обманывать меня и делился лепешками.

Мой старый хозяин редко наказывал меня, и если мне приходилось страдать, так только от голода и холода. Меня сильно допекал голод, но еще сильнее холод. В знойное лето и суровую зиму я был почти раздет – у меня не было ни башмаков, ни чулок, ни куртки, ни брюк, кроме грубой льняной рубашки, едва прикрывавшей колени. Мне не на чем было спать. Холод изнурял меня, и в холодные ночи я пользовался украденным мешком, которым переносили зерно на мельницу. Я заползал в него с головой, причем ноги оставались снаружи, и укладывался спать на глиняном полу, отдававшим холодом и сыростью. Мои ступни так потрескались на морозе, что ручку, которой я пишу, можно вложить в раны.

Кормили нас нерегулярно. Пищей нам служила непросеянная маисовая мука. Из нее варили кашу, называемую «маш». Ее накладывали в большое деревянное корыто или лоток и рассаживались на земле. Затем созывали детей, подобно тому, как подзывают к кормушке поросят, и те, сбежавшись, жадно набрасывались на кашу; некоторые поглощали ее устричными раковинами, другие кусочками гальки или просто руками, ложек же ни у кого не было. Тому, кто ел быстрее, доставалось больше; тот, кто был сильнее, захватывал себе место получше; остальные же довольствовались тем, что оставалось в корыте.

Мне было около семи или восьми лет, когда я покинул плантацию полковника Ллойда. Я покидал ее с радостью. Я никогда не забуду волнения от известия, что мой старый хозяин Энтони решил отдать меня в Балтимор, к мистеру Хью Оулду, брату своего зятя, капитана Томаса Оулда. Мне стало известно об этом еще за три дня. И в эти три дня я был как никогда счастлив. Готовясь к отъезду, я проводил большую часть времени на речке, смывая с себя накопившуюся на плантации грязь. Идея привести себя в достойный вид принадлежала не мне. Я подолгу плескался в речке, но не из-за того, что был так грязен, а потому, что миссис Лукреция сказала мне, что я должен отмыть ноги и коленки, прежде чем смогу поехать в Балтимор; люди, жившие в чистоте, должно быть, смеялись бы, увидев меня грязным. К тому же она собиралась дать мне пару брюк, которую я не получил бы, если бы не смыл с себя всю грязь. Мысль о собственной паре штанов меня просто потрясла. Одного этого было достаточно, чтобы избавиться от того, что называлось гуртовщиками свиней чесоткой под кожей. Я взялся за это всерьез, впервые за все время надеясь на вознаграждение.

Узы, обычно связывающие детей с их домами, в моем случае напрочь исключались. На свой отъезд я не смотрел как на тяжелое испытание. Мой дом мало привлекал меня, да он и не был мне домом; расставаясь с ним, я не чувствовал, что мог бы чему-то радоваться, оставшись. Мать моя умерла, бабушка жила вдали от меня, так что я редко видел ее. Со мной жили лишь две сестры и брат, но, разлученные с матерью еще в раннем детстве, мы почти не ощущали своего родства. Я искал дом в другом месте и был уверен, что не встречу дома, который был бы мне менее подходящ, чем тот, который покидал. Однако, встретив на новом месте лишения, побои и беззащитность, я утешился бы тем, что не избежал бы их, оставшись. Зная о них не понаслышке, сталкиваясь с ними в доме старого хозяина, я вполне естественно подразумевал мою способность сносить их повсюду и особенно в Балтиморе; в Балтиморе меня охватило чувство вроде того, как в пословице, гласящей, что «быть повешенным в Англии предпочтительнее, чем умереть своей смертью в Ирландии». Мной владело сильное желание увидеть Балтимор. Кузен Том, не отличавшийся красноречием, все же тайно внушил мне это желание, выразительно описав место, где он находился. Я никогда не обращал внимания на вещи в Большом доме, не важно, какие бы красивые или внушительные они ни были, но то, что он видел в Балтиморе, превосходило и по красоте, и по силе любой предмет, на который я ему указывал. Даже сам Большой дом, со всеми его картинами, уступал многим домам в Балтиморе. Желание было настолько сильно, что, по моему мнению, даже просто удовлетворив его, я мог бы полностью возместить те удобства, какие терял из-за переезда. Я уезжал без сожаления, питаясь огромными надеждами на будущее счастье. Мы отплыли в Балтимор по Майлс-ривер субботним утром. Я помню лишь день недели, когда это произошло, так как тогда еще не имел понятия ни о днях, ни месяцах. Отправившись в плавание, я прохаживался по корме, окидывая плантации полковника Ллойда взглядом, который, как я надеялся, должен быть последним. Затем я подыскал себе местечко на носу шлюпа и остаток дня провел там, заглядывая вперед и интересуясь скорее расстоянием, чем тем, что проплывало мимо. В тот же день, после полудня, мы достигли Аннаполиса, столицы штата. Остановка была недолгой, так что у меня не было времени сойти на берег. Это был первый большой город, встреченный мной, и, хотя в сравнении с некоторыми нашими фабричными городками в Новой Англии он выглядел меньше, я подумал о том, какое это удивительное место – оно впечатляло даже более, чем Большой дом.

Мы прибыли в Балтимор рано утром, в воскресенье, сойдя на берег у пристани Смита, неподалеку от причала Ваули. При корабле у нас был шлюп, полный овец; после того как я помог отогнать их на бойню мистера Куртиса, что на холме Лаудена Слейтера, меня в сопровождении Рича, одного из членов экипажа шлюпа, отправили в мой новый дом на Аллисиниа-стрит, близ верфи мистера Гарднера, что на Феллс-Пойнт4.

Мистер и миссис Оулд были дома и встретили меня в дверях со своим сынишкой Томасом, забота о котором теперь поручалась мне. И здесь я увидел то, чего никогда прежде не видел: лицо белого человека, излучавшее самые добрые чувства; то была моя новая хозяйка София Оулд. Мне бы хотелось описать восторг, охвативший меня, когда я это заметил. Для меня это было новое и странное зрелище, осветившее мой путь светом счастья. Маленький Томас разговорился, ведь теперь у него был Фредди, и мне поручили заботиться о нем; одним словом, я приступил к своим обязанностям на новом месте с самыми радужными надеждами.

Я смотрел на отъезд с плантации полковника Ллойда как на одно из самых интереснейших событий моей жизни. Вполне вероятно и даже совершенно возможно, что если бы не то простое обстоятельство неожиданного отправления в Балтимор, то сегодня, вместо того чтобы сидеть дома, за столом, и повествовать об этом, ощущая радость свободы и семейного счастья, я бы по-прежнему находился в оковах рабства. Переезд в Балтимор стал основой и открыл двери всему моему будущему процветанию. Я даже расценивал это как первое откровенное проявление того доброго Провидения, которое с тех пор всегда было со мной и отметило мою жизнь столькими подарками. Я признавал, что в моем избрании было нечто удивительное. Ведь на плантации было множество детей, которых могли послать в Балтимор. Кто-то из них был старше или моложе меня, а кто-то того же возраста. Среди всех них избран оказался я и был первым, последним и единственным выбором. Быть может, я покажусь глубоко суеверным и даже эгоистичным, признавая это событие как особое вмешательство божественного Провидения в мою пользу. Но я погрешил бы перед своими прежними чувствами, если бы скрыл эти мысли. Я предпочитаю быть честным перед самим собой, даже рискуя подвергнуться насмешкам со стороны, я не хочу лгать и испытывать отвращение к самому себе. Сколько помню себя, с ранних лет я питал глубокое убеждение, что рабство не всегда будет держать меня в своих грязных объятиях; и в мрачные часы моего заточения в рабстве это животворное слово веры и духа надежды не покидало меня, но оставалось подобно ангелу-хранителю, чтобы ободрять меня во тьме. Этот добрый дух исходил от Бога, и ему я возношу молитву и славлю его.