Феликс Юсупов

Мемуары

Глава 4

Коронование Николая II – Празднества в Архангельском и нашем московском доме – Мария, жена румынского престолонаследника – Князь Грицко

В 1896 году, по случаю восшествия на престол императора Николая II, уже с мая мы находились в Архангельском, принимая многочисленных гостей, прибывших на коронационные торжества. В числе приглашенных был румынский престолонаследник с супругой княгиней Марией. В их честь родители мои выписали из Москвы модный в то время румынский оркестр. Стефанеско, музыкант оркестра, игравший на цимбалах, стал впоследствии моим частым спутником. Я то и дело брал его в поездки. Очень я любил его слушать, и порой он играл для меня ночь напролет.

Великий князь с княгиней, Сергей и Елизавета, тоже принимали с утра до вечера друзей и родню у себя в Ильинском в пяти верстах от нас. Часто бывали они и в Архангельском. Появлялись и царь с царицей у нас на балах, по блеску не уступавших дворцовым.

Ожил домашний театр. Из Петербурга отец с матерью выписали итальянскую оперу с Маццини и Арнольдсон и танцовщиков. Однажды давали «Фауста».

За минуту до начала матушке передано было, что г-жа Арнольдсон петь отказывается потому-де, что в сцене в саду поставили у рампы цветы с неприятным для госпожи певицы запахом. В считанные секунды цветы заменили зеленью. Помню и другой фокус: зрителей рассадили в ложи, а партер уставили чайными розами, и зал благоухал, как розарий.

После спектакля собирались на террасе. Столики с канделябрами в середине были накрыты к ужину. Вспыхивал фейерверк, и огненная феерия столь потрясала меня, ребенка, что идти спать я ни за что не хотел.

Веселье продолжалось в Москве, куда родители с гостями отправились за несколько дней до коронования. Московский наш дом хранил отпечаток эпохи: широкие сводчатые залы, мебель XVI века, богатая узорчатая утварь. Пышность в византийском вкусе, то, что надобно для подобных приемов. Принцы-европейцы клялись, что ничего пышней не видали.

Для таких празднеств мы с братом оказались слишком малы и оставлены были в Архангельском. Однако ж в день коронования привезли в Москву и нас. И сегодня, стоит закрыть глаза, вижу ярко освещенный Кремль, красно-зеленые крыши теремов и золотые купола храмов.

Утром из Большого Кремлевского дворца шествие двинулось в Успенский собор. После церемонии царь и обе царицы в коронах и царских мантиях, сопровождаемые всею царской семьей и иностранными принцами, из собора направились во дворец обратно. Золото, брильянты, рубины сверкали в тот день на солнце ярче самого солнца. Только в России могло иметь место подобное зрелище! Царь с царицей, представшие перед толпой, были и впрямь помазанники Божьи! И кто бы мог подумать, что двадцать два года спустя от всего великолепья и величья останется одно воспоминанье?

Рассказывают, что, одевая царицу к коронации, одна из ее женщин уколола палец о застежку мантии, и капля крови упала на горностай.

Три дня спустя была ходынская трагедия. Вследствие плохой организации на раздаче народу царских подарков случилась чудовищная давка. Тысячи людей были растоптаны. Кое-кто усмотрел в том мрачное предзнаменованье для нового царствования.

Почти все коронационные торжества были после того отменены. Однако нашлись у Николая дурные советчики. Царь уступил и в день Ходынки явился на бал к французскому послу. Меж великими князьями вспыхнула ссора. Трое братьев великого князя Сергея Александровича, тогдашнего московского генерал-губернатора, желая приуменьшить катастрофу, за какую был немало ответствен их брат, заявили, что программу торжеств изменять не должно. Им решительно возразили четверо Михайловичей (великий князь Александр, мой будущий тесть, с братьями) и были обвинены в интриганстве против родных.

После коронации родители с гостями вернулись в Архангельское. Румынские князь с княгиней, Фердинанд и Мария, также продолжали гостить. Фердинанду дядей приходился румынский король Кароль I. Помню короля частым матушкиным гостем. Он был красив и величествен, седовлас и с орлиным профилем. По слухам, он любил политику и деньги и не любил жены. Супруга его, княгиня Виде, писала романы под псевдонимом Кармен Сильва. Детей у них не было. Фердинанд, таким образом, наследовал трон. Этот был малым добрым, но вполне заурядным, застенчивым, вялым и в семье, и в политике. Мог бы сойти за красавца, не будь лопоух. Женат он был на старшей дочери княгини Марии Саксен-Кобург-Готской, сестры нашего Александра III.

Княгиня уже прославилась красотой. Глаза ее имели столь поразительный серо-голубой оттенок, что, один только раз глянув в них, помнили их вечно. Она была стройна и тонка, как стебель. Я был покорен. Ходил за ней, как тень. По ночам не спал и думал о ней. Однажды она меня поцеловала. Я был так счастлив, что вечером отказался умываться. Она, услышав об этом, очень смеялась. Много лет спустя в Лондоне на обеде у австрийского посланника я вновь встретился с княгиней Марией. Я заговорил с ней об этой истории. Она ее помнила.

В те дни еще один случай потряс мое детское воображение. Однажды, обедая, услыхали мы топот копыт в соседней комнате. Дверь распахнулась, и явился нам статный всадник на прекрасном скакуне и с букетом роз. Розы он бросил к ногам моей матери. Это был князь Грицко Витгенштейн, офицер государевой свиты, красавец, известный причудник. Женщины по нем с ума сходили. Отец, оскорбясь его дерзостью, объявил ему, чтобы не смел он впредь переступать порог нашего дома.

Я поначалу осудил отца. Верхом несправедливости показались мне его слова – кому! – истинному герою, идеальному рыцарю, какой не побоится выразить любовь свою поступком, исполненным изящества.

Глава 5

Мои детские болезни – Товарищи по играм – Аргентинец – Выставка 1900 года – Генерал Бернов – Клоун – Путешествия воспитывают

В детстве переболел я всеми детскими болезнями и долго был слабым и чахлым. Худобы своей очень стыдился, не знал, что сделать, чтоб растолстеть. С надеждой прочел я рекламу «Восточных пилюль». Тайком принялся их глотать, но без толку. Лечивший меня врач, заметив коробочку у меня на тумбочке, спросил, в чем дело. Когда я сознался, он захохотал и велел мне их выкинуть.

Наблюдало меня несколько докторов, но более других любил я доктора Коровина, которого за фамилию прозвал дядя Му. С постели заслышав его шаги, я мычал, и он немедленно мычал в ответ. Как все старые доктора, он слушал меня через салфетку. Я обожал запах его лосьона для волос и долго считал, что волосы у докторов всегда сладко пахнут.

Оказался я с характером. И теперь без стыда не вспомню, как мучил я воспитателей. Первой была няня-немка. Сперва она растила моего брата, потом перешла ко мне. Несчастная любовь к секретарю отца свела ее с ума. Думаю, мой дурной нрав довершил дело. Отец с матерью, насколько помню, поместили ее в лечебницу для умалишенных, где пребывала она, пока не выздоровела. Меня же поручили старой матушкиной гувернантке, мадемуазель Версиловой, женщине замечательно доброй, преданной, ставшей отчасти членом семьи.

Учился я плохо. Гувернантка думала подхлестнуть меня, взяв соучеников. Но я все равно зевал, ленился и дурным примером заразил товарищей. К старости м-ль Версилова вышла замуж за швейцарца мсье Пенара, братнина учителя, доброго и знающего, о нем вспоминаю с любовью. Сейчас ему девяносто шесть лет. Живет он в Женеве. Иногда пишет мне. Его письма навевают далекое прошлое, когда я столь часто испытывал его доброту и терпенье.

Близкой родни у матушки не было. Кутузовы, Кантакузины, Рибопьеры и Стаховичи – седьмая вода на киселе. Мы дружили на расстоянье. Двоюродный брат с сестрой Сумароковы, Елена и Михаил, были не ближе. Отец их болел, и жили они с ним за границей почти постоянно. Приятелями нашими, товарищами игр, сделались дети отцовой сестры Миша, Володя и Ира Лазаревы, да две дочери дяди Сумарокова-Эльстона, Катя и Зина.

Влюблены мы все были в Катеньку, красотку. Сестра была попроще, но ее мы любили за доброе сердце. Старший Лазарев, Миша, ровесник более моему брату, был острослов и умница. Володя немного нелеп, но в этом, казалось, особая прелесть. Выразительно-живое лицо и нос картошкой делали его похожим на клоуна. Он был неутомим и меж нас заводилой. Благороден, но легкомыслен, он ни к чему не относился всерьез. Всё ему потеха. Одна игра на уме. Вместе с ним мы отчаянно шалили, и воспоминание об этих шалостях до сих пор вгоняет меня в краску. У сестры его Ирины был столь же веселый нрав, а ее египетский профиль и длинные зеленые глаза уже покорили немало сердец.

В нашу компанию входили также дети министра юстиции Муравьева и государственного секретаря Танеева. В воскресные дни мы собирались на Мойке.

Раз в неделю модный учитель танцев мсье Троицкий являлся посвятить нас в тайны вальса и кадрили. Тонкий, жеманный, напомаженный и надушенный. Седеющая бородка с прямым пробором посередине. Приходил, подпрыгивая, в костюме безупречной кройки, лаковых туфлях, белых перчатках и с цветком в бутоньерке.

Моей постоянной партнершей была Шура Муравьева, девочка милая и умная. Танцор я вышел никудышный. Она кротко терпела мою неуклюжесть и не сердилась, хотя на ноги наступал я ей то и дело. С Шурой мы стали друзьями навечно.

По субботам бывали танцевальные вечера у детей Танеевых. Проходили они шумно и весело. Танеева-старшая, рослая, сильная девица с толстым лоснящимся лицом, была напрочь лишена обаянья. Ума за ней тоже не водилось. Только хитрость да жир. Охотников танцевать с ней не было. Кто бы мог подумать, что толстуха Анна сблизится с царской семьей да еще сыграет столь роковую роль! Головокружительному восхожденью Распутина помогла Танеева также.

Я достиг возраста, когда всё непонятно, и приставал с вопросами к взрослым. Когда спрашивал я, откуда все взялось, мне отвечали: от Бога.

– А кто такой Бог?

– Незримая сила на небесах.

Ответ неопределенный, разъяснял мало, и долго я всматривался в небо, надеясь узреть там что-то или хоть как-то уточнить объясненье.

Но чем больше я пытался разъяснить тайну происхождения людей, тем меньше меня удовлетворяли даваемые ответы. Мне говорили об Адаме и Еве, объясняли таинство Христово, а потом сказали, что мал я еще для таких вещей, что вырасту и сам все пойму. На этом я, разумеется, не мог успокоиться. Пришлось решать вопрос самому, и решил я его по-своему. Представил я, что Бог – царь царей и сидит средь облаков на золотом троне в окружении придворных-архангелов. А птицы, думал я, – поставщики двора Его Небесного Величества, и оставлял им на окне на тарелке часть своего обеда. Еда с тарелки исчезала, и я радовался, что царь царей принял подношенье.

А что до вопроса, откуда берутся дети, тут я тоже долго не гадал. Решил, что, к примеру, несомое курицей яйцо – петушиная частица. Она отпадает от петуха и становится новым петухом, и так же происходит и у людей. Сей любопытный вывод сделал я, заметив некоторое различие у мужских и женских статуй, а также внимательно рассмотрев собственные анатомические особенности.

Этим представлением я и довольствовался, пока не предстала мне однажды грубая действительность. Произошло это в результате случайной встречи в Контрексевиле, где матушка проходила курс лечения. Было мне тогда лет двенадцать.

В тот вечер я вышел после ужина на прогулку в парк. Идучи мимо ручья, в окнах беседки увидел я, как смуглый юноша прижимает к себе хорошенькую девицу. По всему, получали они сильное удовольствие. Непонятное чувство овладело мной. Я подошел, чтобы исподтишка рассмотреть.

Вернувшись, я рассказал матушке о том, что увидел. Она смутилась и поспешила заговорить о другом.

В ту ночь я не мог заснуть. Эта сцена стояла у меня перед глазами. Назавтра в тот же час я вернулся к беседке – никого. Я хотел было уйти, но заметил на аллее того смуглолицего типа. Он направлялся в беседку. Я подошел и прямо спросил, не свиданье ли у него с той барышней. Сначала он посмотрел с удивленьем, но потом засмеялся и осведомился, что мне за дело. Я объяснил, что видел их накануне, и он сказал, что свиданье у него с барышней позже, у него в номере, и пригласил меня прийти. Судите сами, как взволновался я.

Дома все устроилось мне на руку. Матушка, устав, легла рано, отец ушел играть в карты с приятелями. Гостиница, куда я был зван, – рядом. Смуглолицый ждал меня, сидя на ступеньках. Он похвалил меня за точность и увел в номер. Когда явилась барышня, я уже знал, что он – аргентинец.

Не помню, сколько я пробыл у них. Вернувшись к себе, я не раздеваясь бросился на постель и заснул как убитый. В тот вечер вдруг разъяснилось для меня все. За два-три часа наивное и невинное дитя приобщилось ко взрослым тайнам. А что до самого аргентинца, приобщившего меня, он исчез на другой день, и никогда более я не встречал его.

Поначалу я хотел во всем признаться матушке, однако не решился от стыда и от страха. Отношения между мужчиной и женщиной так поразили меня еще и потому, что прежде я ни о чем таком и думать не думал. Теперь же, благодаря откровениям аргентинца, я представлял себе знакомых господ и дам в самых немыслимых положеньях. Неужели они все ведут себя так? От этих диких картин моя детская голова пошла кругом. Вскоре я рассказал об этом брату, но тот, к моему удивленью, выслушал все равнодушно. Тогда я замкнулся в себе и ни с кем более об этом не заговаривал.

В 1900 году наша семья поехала в Париж на Всемирную выставку. Выставку помню очень смутно. Таскали меня на солнцепеке с утра до вечера по скучным павильонам. Я устал и выставку возненавидел. Однажды днем, когда особенно изнемог, я заметил неподалеку пожарную кишку. Я схватил ее и направил на толпу, усердно поливая всякого, кто хотел ко мне подойти. Народ закричал, поднялась суматоха, даже паника. Прибежали полицейские. Они вырвали у меня кишку и препроводили и меня, и семейство мое в участок. После долгих споров удалось убедить блюстителей порядка, что у меня легкое помраченье рассудка, исключительно от жары, и нас отпустили, заставив, однако, уплатить штраф. В наказанье родители запретили мне ходить на выставку, не зная, что их наказанье мне – великая награда. После этого я разгуливал по Парижу в свое удовольствие, заходил в бары и знакомился с кем ни попадя. Когда же я привел новых знакомцев к нам в отель, родители ужаснулись и впредь запретили мне гулять одному.

А вот Версаль и Трианон поразили меня. Историю Людовика ХVI и Марии-Антуанетты знал я очень приблизительно. Когда же узнал я во всех подробностях об их трагическом конце, я буквально устроил культ обоим мученикам. Повесил у себя в комнате их портреты и всякий день ставил перед портретами свежие цветы.

Когда отец с матерью отправлялись за границу, с ними непременно ехал кто-нибудь из друзей. На этот раз с нами поехал генерал Бернов, которого все звали неизвестно почему «тетя Вотя». Толстый и некрасивый, с предлинными усами, которыми гордился, он был похож на тюленя. А на деле – добряк, чистый генерал Дуракин. Подчинялся всем отцовым прихотям, а отец без него не мог ни минуты. Было у генерала любимое выраженье «ну-ка стой», какое в разговоре вставлял он дело не по делу. Притом никто не знал, к чему именно оно относится. Эта его присказка сослужила ему однажды плохую службу. Как-то на параде вел он гвардейский полк и перед царской трибуной должен был погнать галопом и с саблями наголо. Отдавая приказ «В галоп!», он крикнул свое «ну-ка, стой!» и помчал во весь опор, не заметив, что гвардейцы его, остановленные странной командой, не стронулись с места.

Русские офицеры всегда, даже не находясь на службе, носили военный мундир. К штатскому платью они не привыкли и выглядели в нем странно, а порой сомнительно. Вот почему отец со своим приятелем-генералом вызвали подозренье у ювелира Бушрона, когда принесли ему в починку матушкины украшения. Завидев бесценные брильянты в руках двух подозрительных субъектов, ювелир поспешил предупредить полицию. Ошибку свою он признал тогда лишь, когда предъявили они бумаги, удостоверявшие личность. Тут уж ювелир рассыпался в извинениях.

Однажды мы с матушкою оказались на рю де ля Пэ и встретили торговца собаками. Рыжий песик с черной мордочкой по кличке Наполеон так мне понравился, что я стал упрашивать матушку купить его. Матушка, к моей радости, согласилась. А вот собачью кличку я счел кощунственной и переименовал его в Клоуна.

Восемнадцать лет Клоун не расставался со мной, был мне верным товарищем. Очень скоро он стал знаменит. Все, от членов императорской фамилии до последнего нашего холопа, знали и любили его. Он был как уличный парижский мальчишка, любил пофрантить и принимал важный вид перед фотографами. Обожал конфеты и шампанское. Когда пьянел, становился уморительным. А если у него пучило живот, он подходил к камину и совал туда зад с виноватым видом, точно прося прощенья.

У Клоуна были свои симпатии, а также свои антипатии, совершенно неодолимые. Не любил – непременно задирал ногу на брюки или юбку врага. К примеру, так возненавидел одну матушкину приятельницу, что пришлось его запирать, когда та приходила к нам. Однажды она явилась в восхитительном вортовском платье розового бархата. К несчастью, Клоуна запереть забыли. Едва приятельница вошла, он бросился к ней и облил ей весь подол. С дамой случилась истерика.

Клоун мог бы выступать в цирке. В жокейском костюмчике он забирался на пони и с трубкой в зубах изображал курильщика. Был он и охотником неплохим и приносил дичь как настоящая охотничья собака.

Однажды заехал к матушке обер-прокурор Святейшего синода и, на мой взгляд, слишком засиделся. Решил я действовать при помощи Клоуна. Густо набелил и нарумянил его, как старую кокотку, напялил на него парик и платье и выпустил в таком виде в гостиную. Клоун понял, чего от него ждут, и вызывающе, на задних лапках, прошел к гостю. Тот, скандализованный, немедленно удалился. Мне только того и надо было.

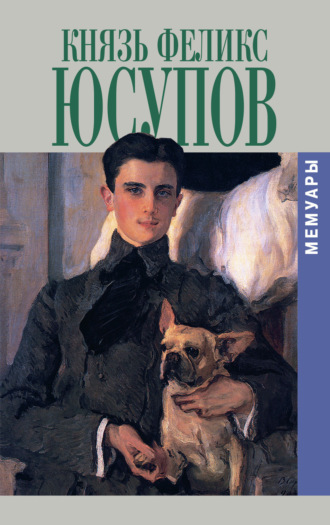

С Клоуном мы не разлучались. Он ходил за мной всюду, а ночью спал рядом на подушке. Когда Серов писал мой портрет, то просил, чтоб и Клоун сидел при мне непременно: говорил, это лучшая его модель.

Прожив восемнадцать лет, Клоун умер, и я похоронил его в саду нашего дома на Мойке.

Великий князь Михаил Николаевич и сын его великий князь Алексей каждое лето приезжали на несколько дней погостить в Архангельское. Великий князь Михаил был последним сыном императора Николая I. Он участвовал в Крымской, Кавказской и Турецкой войнах и двадцать два года оставался императорским наместником на Кавказе, а по возвращении получил пост главного инспектора артиллерии и должность председателя Государственного совета.

В детстве моем великий князь Алексей, старше меня на десять лет, непременно привозил мне игрушки. Помню, в частности, надувного Арлекина – в надутом виде вдвое больше меня. Очень я ему обрадовался. Однако радость была недолговечна: белка Типти очень скоро в клочки растерзала его.

Великий князь Михаил любил смотреть, как мы с братом играем в теннис. Усевшись в глубокое кресло, мог часами наблюдать за игрой. Игроком я был никудышным, мячи посылал во все стороны и однажды угодил великому князю в глаз. Удар оказался столь сильным, что пришлось вызвать окулиста, московскую знаменитость, дабы великий князь сохранил глаз.

Оплошность подобного рода я совершил еще раз в Павловске, в летнем доме великого князя Константина Константиновича. Там же находились сестра его, греческая королева Ольга, и мать, великая княгиня Александра Осиповна, почтенная пожилая особа, которую в кресле на колесах катали по саду. Все ее очень почитали. Когда ее этак вывозили в сопровожденье родных, казалось, движется шествие с церковным пастырем во главе.

Однажды каталку с великой княгиней вывезли из дворца, когда младший сын королевы Ольги, принц Христофор, и я играли в мяч на дворцовой лужайке. С обычной своей неловкостью я сильно ударил по мячу. Мяч полетел в сторону кресла и попал почтенной даме прямо в лицо.

В Петербурге великий князь Константин жил в Мраморном дворце – роскошном здании из серого мрамора, построенном Екатериной II для фаворита своего графа Орлова. Я хаживал туда играть с великокняжескими детьми. Однажды вздумалось им поиграть в похороны президента Феликса Фора, моего тезки. Всю игру я усердно изображал покойника. Однако, не успели меня вытащить из «могилы», я, разозленный, наставил своим «могильщикам» фонарей под глазом. С тех пор ни в Мраморный дворец, ни в Павловск меня не звали.

До пятнадцати лет я страдал лунатизмом. Как-то ночью в Архангельском я очнулся верхом на балюстраде одного из балконов. Разбудил меня, видимо, птичий крик. Увидав, что внизу пропасть, я до смерти перепугался. На мой крик прибежал лакей и выручил меня. Я был так благодарен ему, что упросил родителей дать мне его в услуженье. С тех пор Иван находился при мне неотлучно, и я считал его скорее другом, нежели слугой. Оставался он со мной вплоть до 17-го года. Когда стряслась революция, он был в отпуске. Обратно доехать до меня ему не удалось, и я навсегда потерял его след.

В 1902 году отец с матерью отправили меня в путешествие по Италии со старым преподавателем искусства Адрианом Праховым. Шутовской вид старика учителя тотчас бросался в глаза. Коротенький и большеголовый, с шапкой волос и рыжей бородой, он походил на клоуна. Мы решили звать друг друга «дон Адриано» и «дон Феличе». Начали вояж мы в Венеции, кончили Сицилией. Учитель научил меня, однако, не совсем тому, чему должен был.

Я изнемогал от жары, и художественные красоты Италии созерцал неохотно. Зато дон Адриано бегал по церквам и музеям неутомимо и весело. Часами простаивал у картин и каждому встречному-поперечному рассказывал о них по-французски с чудовищным акцентом. Туристы, пораженные его эрудицией, ходили за нами толпами. Что до меня, я терпеть не мог коллективного обученья и проклинал этих потных субъектов с фотографическими аппаратами, постоянных наших преследователей.

Одевался дон Адриано очень, по его мнению, подходяще к тамошнему климату: носил белый шелковый костюм, соломенную шляпу и зонтик на ярко-зеленой подкладке. По улице за нами вечно бежали мальчишки. Как ни мал я был, а понял, что не с ним бы плавать в венецейской гондоле.

Прибыв в Неаполь, мы сняли номер в гостинице «Везувий». Жарко было нестерпимо, и до вечера я и носа на улицу не казал. Учитель целыми днями бегал по своим неаполитанским знакомым, коих имел много, а я скучал в гостинице. На закате, когда жара спадала, я выходил на балкон и смотрел на прохожих. Иногда заговаривал с кем-нибудь, но по-итальянски говорил через пень-колоду, и беседы не получалось. Однажды у гостиницы остановился фиакр. Из него вышли две дамы. Кучер был славный на вид юноша, к тому ж понимал по-французски. Я признался ему, что скучаю в Неаполе, что хочу погулять по городу ночью. Он вызвался быть моим провожатым в тот же вечер и обещал заехать за мной в одиннадцать. В это время учитель мой уже засыпал. Приехал кучер точно, как обещал. Я на цыпочках вышел из номера и, ничуть не заботясь, что иду без гроша, уселся в фиакр. Мы поехали. Миновав несколько безлюдных улочек, итальянец остановился у какой-то двери, впотьмах. Войдя в дом, я поразился: с потолка свисают на веревках чучела животных, в том числе огромный крокодил. На миг мне почудилось, что я в зоологическом музее. Но понял, что это не музей, когда увидел накрашенную толстуху в фальшивых брильянтах. В гостиной, куда толстуха провела нас, стояли красные плюшевые диваны и сплошь зеркала. Я оробел, но вожатый мой, ничуть не смущаясь, потребовал шампанского и сел подле меня. Хозяйка заведения устроилась тут же. Мимо прохаживались красотки. Пахло потом и дешевыми духами. Красавицы были всех мастей, даже чернокожие. Иные в чем мать родила. Иные одеты как баядерки. Кто-то в матроске, кто-то в детском платьице. Они прохаживались, вихляя бедрами и кокетливо поглядывая на меня. Я совсем смутился, даже испугался. Кучер с хозяйкой то и дело прикладывались к бутылке. Я тоже стал пить. Они чмокали меня, говоря: «Ке белло бамбино!»

Вдруг открылась дверь, и я обомлел: на пороге стоял мой старик учитель. Хозяйка бросилась навстречу и обняла как завсегдатая, своего человека. Я было спрятался за кучерову спину, но дон Адриано уже заметил меня. Радостно улыбаясь, он сжал меня в объятьях с воплем «Дон Феличе! Дон Феличе!». Все смотрели онемев. Первый опомнился кучер. Он наполнил бокал шампанским, крикнул: «Ура, ура!», и все подхватили крик.

Уж не помню, когда все это кончилось, однако проснулся я на другой день с сильнейшей головной болью. Более в гостинице я один не сидел. После полудня, когда жара слабела, мы шли с учителем по музеям, а вечером начинали ночную гульбу с ним же и моим приятелем-кучером.

Однажды прогуливался я по набережной, любуясь морем и Везувием. Какой-то нищий схватил меня за руку, показал пальцем на вулкан и шепнул мне с таинственным видом: «Это Везувий». Видимо сочтя, что продал ценное сведенье, он попросил денег. Расчет его был неплох. Я оплатил щедро – не сведенье его, а нахальство, развеселившее меня.

Из Неаполя поехали мы на Сицилию осмотреть Палермо, Таормину и Катанию. Жара была нестерпимой, а на макушке Этны лежал снег. Я, мечтая о прохладе, предложил учителю подняться к вершине. Дону Адриано не хотелось, но я уговорил его, и мы отправились, взяв ослов и проводников. Поднимались долго. Когда добрались до кратера, старик валился с ног от усталости. Только мы спешились, чтобы насладиться видами, как земля стала накаляться и местами выпускать пар. Мы перепугались, вскочили на ослов и пустились вниз. Но проводники наши засмеялись, позвали нас назад и сказали, что явленье это обычное и бояться нечего. Ночь мы провели в укрытии и от холода не могли сомкнуть глаз. Наутро мы поняли, что все же пар костей не ломит, и решили немедленно вернуться в Катанию. На обратном пути чуть было не вышло трагедии. На тропинке вдоль кратера учителев осел оступился и скинул всадника. Тот полетел в пропасть. К счастью, он успел уцепиться за скалу, пока проводники бежали на выручку. Когда его вытащили, он был ни жив ни мертв со страху.

Перед тем как вернуться в Россию, несколько дней мы провели в Риме. Безумно жалею, что так дурно распорядился своим итальянским временем. Венеция и Флоренция необычайно впечатляли меня, но мал я еще был ценить красоту. В воспоминаньях о моей первой Италии художества – совсем иные!