Евгений Вышенков

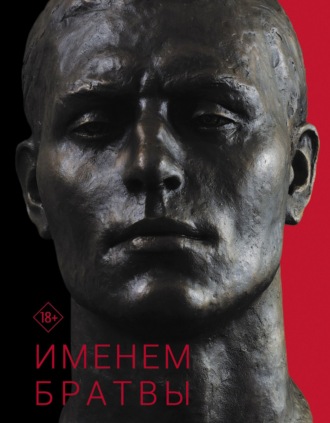

Именем братвы. Происхождение гангстера от спортсмена, или 30 лет со смерти СССР

Настоящие шулеры водили машину в перчатках и о струны гитары подушечки пальцев не мозолили.

Безусловно, существовали правила, которые защищали и игрока, и шулера. Главное – предъявляется только та игра, во время которой фокусника поймали с поличным. Предыдущие выигрыши остаются незыблемыми. Как говорили, «остальное схавал».

Так что когда шулер мечет крапленую карту серьезному игроку – под рубашкой у него пот течет. Если схватят за руку – кожу точно снимут. Но фасон держит.

ШМЕН

Начиная с 60-х годов все центровые на Невском играли в шмен: это был опознавательный знак принадлежности к касте. Играешь в шмен – значит, крутишься, значит, деловой, рисковый, фартовый. На Невском возле входа в кафе «Север» в дневное время прохожий легко мог заметить странных уверенных в себе персонажей, которые внимательно вчитывались в советские червонцы.

Шмен – примитивная азартная игра. Для нее не нужно ничего, кроме денежных купюр. Правила просты: двое играющих должны договориться о достоинстве купюры, а затем об определенной комбинации из цифр номера каждой банкноты. Так же просто, как штос в «Пиковой даме».

Например, играем по три рубля. Выигрывает тот, у кого больше следующая комбинация: первую цифру умножаем на последнюю, отнимаем от полученного результата предпоследнюю, прибавляем вторую. Как правило, сложная комбинация выдумывалась для того, чтобы облапошить новичков или тех, кто просто медленно думал. При быстром подсчете соперника обманывали и забирали у него купюру. Между собой опытные центровые играли простыми ходами: первая цифра и последняя – у кого меньше, тот и выиграл.

Ленинград, 80-е, пожалуй, единственное фото в мире, где зафиксирована игра в шмен

Совсем уж для дилетантов в кошельке держали специально сохраненные купюры, на которых уже знали порядок цифр.

Игра стала настолько популярна, что докатилась до школьников. Не шпана, а пятиклассники-хорошисты играли на своих рублях, выданных им на обеды.

Шмен (chemin) в переводе с французского – дорога. Так что в названии игры содержалась метафора – шмен стал дорогой, идя по которой советский человек приближался к своему буржуазному будущему.

«Тройка, семерка, Мориарти»

Александр БУРОВЦЕВ

Всю сознательную жизнь прожуликовал в центре.

В шмене используются только единичные числа, то есть одиннадцати или двенадцати в этой игре нет. То есть если мы, к примеру, складываем 8 и 7, то будет не 15, а просто 5. 0 – это «жир» – такой термин от слова «зеро», а 9 – это барин.

Самый простой способ игры – это когда зажимается банкнота и называются номера цифр кому-то: к примеру, первая, а кому-то вторая. У кого больше – тот выиграл. Обычно все-таки берут две бумажки и называют комбинацию из цифр. Тройка, семерка, туз – это же двадцать одно. Комбинации цифр называют «мнением». Бывают еще плавающие комбинации, как, например, две цифры в центре. Это такая ловушка, потому что тут можно выбирать.

Тут, конечно, нужно владеть устным счетом. Без устного счета практически невозможно играть. Запоминать бумажки, конечно, можно, но сложно. В шмене самое надежное – это клейка, то есть надо эти цифры заменить на какие-то другие цифры. Они стираются потом во время игры. Циферки такие в магазине продавались. Значит, я взял банкноту, заклеил на ней несколько цифр, и эту банкноту, заряженную, у себя держу. Потом я во время игры как бы нервничаю, тру бумажки, и в нужный момент я их снимаю. Хорошая игра. Она не требует ничего – даже стола. Только бумажки.

Был такой в центре Алик Шменщик, он мог такое залепить, что ты два часа считать будешь.

Был на Невском персонаж такой – Мориарти. Он занимался мошенничеством и всем, что подворачивалось. Его как-то загрузили – как раз на склейках, или, как еще тогда говорили, на терках. В магазинах продавался набор цифр, и там были цифры как раз в размер тех, что на купюрах. Это действительно хорошая работа – чтобы клееная купюра была как настоящая. И его один известный пильщик и подцепил на терках. Восемь тысяч рублей он проиграл. Мориарти все быстро понял. Он был не дурак, нехороший человек, но не дурак. И сумел эти деньги вернуть мошенническими действиями на следующий день.

Поехали в порт. Валюта же имела свою ценность. Приезжающие из-за рубежа, а именно из соцлагеря – румыны, поляки и прочие, они делали свой маленький бизнес. Они покупали у себя на исторической родине копии вещей, подделки – вареные джинсы, вареные куртки (джинсу варили в тазах с хлоркой, и ткань становилась пятнистой). Их стоимость на их исторической родине была 1,5–2 доллара. Они привозили их и продавали за 15–20 долларов в рублях. Итого у них получалась суперприбыль. Но они хотели продать напрямую покупателю – не давали заработать и тем самым себя обрекали. Они становились жертвами – кто только мог, подсовывал им деньги разных стран, просто трешки, переклеенные в полтинники. Тогда как делалось – старые советские облигации были того же цвета, что и деньги. Вот из облигаций вырезалась цифра «50» и клеилась на купюру в 3 рубля – плюс 47 рублей с бумажки. Они как дети, настолько были наивны. Лучше всего их хлопал на деньги центровой Мориарти.

На катранах не играли в шмен. Шмен – это игра по факту, она не контролируется. Либо ты лоха грузишь конкретно, либо ты бодаешься на равных. Купюры же, даже если их много, все равно крутятся по кругу, ты запоминаешь эти варианты – как в карты. Если ты просто болван и взял бумажку – ты обречен. Был еще такой персонаж, Витя, который садился играть в нарды в первый раз в своей жизни и засаживал 12 тысяч – вот это был номер. Он ездил в Финляндию, занимался контрабандой, проиграл мне 1200 долларов. Упирался, потом целый год опять занимался контрабандой и потом засадил нам сто тысяч. Он проигрывал во все всем и со всеми рассчитывался. Это не всем дано.

Шмен – это такая игра, которая могла иметь место только в определенных кругах. Во времена, когда было запрещено все, любые попытки, скажем так, нервощекотания. Сейчас же все дети играют в компьютер, то есть за тебя играют, картинки бегают вместо тебя. А когда ты играешь в «трясучку» где-нибудь в парадняке, тебе дали 15 копеек и у тебя шансов нет: если ты их проиграл, у тебя их больше никогда не будет. А можешь выиграть всю мелочугу у своих сверстников. Но для этого надо иметь много факторов, надо быть смелым, удачливым. Везет достойным. Если ты боишься проиграть – ты всегда проиграешь.

Вообще, игры – это такая жизнь, и не все могут ее прожить. Некоторых съедают раки головного мозга.

Помнится, у меня был дружок Бобер. Его папа научил во втором классе играть в шахматы, в четвертом классе играть в нарды, между вторым и четвертым научил играть в буру. Дети кричали: «Ура! У нашего папы бура».

ПРОФСОЮЗ

Слово «проститутка» для большинства советских граждан ассоциировалось с политикой – с тех пор, как в свое время Владимир Ленин обозвал несогласного с ним политической проституткой. Существование же классической проституции не признавалось на законодательном уровне: ни в Уголовном, ни в Административном кодексе союзных республик такой статьи не было. Даже если бы проститутка открыто заявила о своем образе жизни, то наказать ее иначе, как осуждением в товарищеском суде, не могли.

Если к обладанию «Мальборо» и импортными шмотками стремились все, то о проститутке советский человек и не мечтал. Ему не позволяла ни зарплата, ни менталитет, ни стеснительность, укрепленная отсутствием навыка. Девицы легкого поведения обслуживали в основном только отдельно взятых представителей теневой экономики и иностранцев. Проституция являлась неотъемлемой частью черного рынка в крупных городах.

Проститутки делились на валютных и рублевых. Валютные обосновались в шикарных по тому времени гостиницах и центровых ресторанах. Цены в твердой валюте начинались от 100 финских марок и редко доходили до 100 долларов. Валютные проститутки работали только с «фирмой». Более того, в их сленге часто звучало оскорбительное слово «рашшенок». Для таких существовали проститутки более низкой категории – по 25–50 рублей.

До конца 80-х годов проститутки в Ленинграде образовывали довольно малочисленную касту. Среди них было больше приезжих, чем ленинградок, официально они работали, как правило, в сфере обслуживания – продавцами, воспитателями детских садов, кладовщиками на производстве. Это все рассказано в нашумевшем в 1989 году фильме «Интердевочка».

Входным билетом в этот клуб могла стать только рекомендация старших подруг, а с ними необходимо было наладить отношения, понравиться. В противном случае первый выход на «сцену» тут же оказался бы и заключительным. В центре проститутки называли себя «профсоюзом». Несмотря на то, что наказания за проституцию не существовало, девушки были полностью зависимы от отношения оперативников специальной службы милиции, контролирующей безопасность нахождения иностранцев в Ленинграде. Без их ведома ни одна из девиц не могла пройти в гостиницу, а если шла на конфликт, то на нее писали надуманные рапорты о мелком хулиганстве. Судья понимал правила игры и мог отправить ее на 15 суток. Кроме того, теоретически любую проститутку можно было привлечь за незаконные валютные операции, так что члены профсоюза вынуждены были проявлять лояльность власти. Заключалась она главным образом в том, что девушки стучали – и друг на друга, и на мошенников, которые всегда находились у них на виду. Сотрудничество с представительницами древнейшей профессии к тому же гарантировало милиционерам отсутствие более серьезных неприятностей – если кто-то пытался отравить иностранца клофелином, чтобы обокрасть, старожилы немедленно сообщали об этом.

Ленинград, 80-е, «член профсоюза»

Сутенеров не было, но были так называемые «мамы», которые и находили клиентов. Как правило, они были намного взрослее своих подопечных, побывали по приглашению за границей, многих выдали замуж. Мамы получали проценты, и без их опыта, связей пришлось бы хлопотно. Одной из самых известных была Татьяна Дмитриева – Мама Таня, проживающая сегодня в Финляндии.

Для иностранца советская проститутка – такая же экзотика, как и пустые полки в магазинах. Девушки не обслуживали клиента строго по часам, а с удовольствием гуляли с ним сутками напролет. Для них точно так же, как и для всех граждан Советского Союза, общение с иностранцем само по себе считалось привилегией. Отчасти это обстоятельство еще и несколько реабилитировало вечную профессию на территории СССР.

Только 29 мая 1987 года Указ Президиума Верховного Совета признал существование проституции. С этого дня впервые в Административный кодекс была добавлена статья 164.2. На основании этой нормы проститутку могли наказать штрафом от 100 до 200 рублей. К новой статье сотрудникам был разослан комментарий, где было указано: «Если сотрудник милиции имеет достаточные основания полагать, что женщина занимается проституцией, то…»

Всех советских проституток объединяла одна мечта – уехать: они мало понимали в капитализме, но ориентировались на забитые товаром витрины. Удалось немногим.

ПЛАНОВАЯ ПРОСТИТУЦИЯ

Летом 1987 года мой отдел уголовного розыска, специализирующийся на иностранцах, получил команду создать практику по беспощадной борьбе с противоправным явлением – проституцией. Так как бегать за ними по гостиницам – дело неблагодарное, к тому же половина из них работала на КГБ и другие службы, то мы, по заветам Ильича, пошли другим путем.

Я договорился с известной на Невском проспекте Томой. Она договорилась со своими девками, и каждое утро ко мне в кабинет приходила одна из них. Посетительница с порога признавалась, что за деньги переспала с иностранцем и выкладывала мне или 20 долларов, или 50 финских марок. То есть суммы, недостаточные для рынка, но все же не унижающие честь родины. Я брал объяснение, изымал, составлял протокол, и мы разбегались. Работали как часы, слаженно, приятно было посмотреть.

На очередном совещании с руководителями других отделов наше подразделение поставили в пример. Статистика выявлений – аномальная, жалоб – ноль, штрафы – оплачены, валюта – в финансово-плановом управлении.

Фаза надлома

СМОТРИТЕ, КТО ИДЕТ

Тем временем в Смольном верховодит маленький злобный Григорий Романов, человек военно-промышленного комплекса. Ленинградский хозяин не поощрял кумовства; взятки в Питере брали реже, чем в провинции, и с большой оглядкой. Даже намек на вольномыслие карался волчьим билетом: романовский Ленинград вытеснил в Америку Бродского, Довлатова, Барышникова, Шемякина, в Москву – Райкина, Юрского, Битова.

На поверхности Ленинград – абсолютно советский город, и, казалось, эта власть будет существовать вечно. Понурое большинство, обитающее в новостройках, жило своими шестью сотками, получало продовольственные наборы к праздникам, давилось в очередях за молочными сосисками, водкой, медицинской помощью, железнодорожными билетами. Из репродукторов звучали бодрые песни Эдуарда Хиля и Эдиты Пьехи. С точки зрения начальства, в городе трех революций – тишь да гладь.

Между тем ледяной панцирь советской власти на глазах становился тоньше и тоньше, а подледная жизнь – все разнообразнее и разнообразнее. Ленинград напоминал могучий дубовый шкаф, насквозь изъеденный древоточцами.

Коммунистическая власть изначально – режим кровопийц, а не ворюг. Советский гражданин – вечный ребенок, находившийся под присмотром строгих родителей. У него один работодатель – государство, его постоянно, с младенчества до старости, учили. Он одевался, во что было велено, ел и пил в пределах гигиенической нормы, читал книжки по утвержденному списку и насильственно подвергался радиообработке. Как это часто бывает в семейной жизни, на самом деле советские граждане – дети шкодливые, вполуха слушали нотации родителей, подворовывали мелочь из карманов и прогуливали уроки.

Смысла слушаться не было. Карьера прорывов не обещала. Социальный лифт не работал. Скрытая инфляция и дефицит уравнивали между собой социальные низы и средний класс. Еще в 60-е инженер, офицер, врач, преподаватель вуза – почтенные люди, завидные женихи. А в 70–80-е слова «доцент», «инженер», «хирург», «офицер» уже потеряли былое обаяние. Теперь бармен, продавец, автослесарь – вот привилегированные позиции. Именно эти люди ближе всего подобрались к желанной потребительской триаде: «дачка, тачка и собачка». Так что «Инстаграм» просто раскрасил старую мечту.

Самая острая и самая современная пьеса того времени называлась «Смотрите, кто пришел», которая рассказывала о том, как дом в писательском дачном поселке, подобно чеховскому вишневому саду, переходит к новому владельцу – бармену. В общем, была та же картина, что и в конце императорского периода: Раневских сменяли Лопахины.

Общественный договор между коммунистической властью и гражданами формулировался любимой присказкой тех лет: «Вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что мы работаем». В многочисленных ленинградских НИИ, КБ и прочих конторах служба шла ни шатко ни валко. Дамы обсуждали выкройки, кулинарные рецепты, вязали свитеры. Мужчины проводили значительную часть времени в курилке, где рассказывали друг другу новейшие анекдоты о чукче, Чапаеве и Штирлице, делились воспоминаниями о субботней пьянке, честили начальство.

Главное на службе – это подготовка к очередному корпоративу. Выпускались стенгазеты со стишками местных куплетистов, готовился капустник, собирались припасы. Кто-то приносил кассетник с Высоцким и «Beatles». Дамы одевались в свое лучшее джерси, высиживали очередь к парикмахерше, просили знакомых привезти польские духи «Может быть» из московского магазина «Ванда».

Никто уже всерьез не верил партийным лозунгам. На практике коммунистический строй лишь требовал от советского человека соблюдения некоего официального ритуала, каждый год уменьшающегося в объеме. Комсомолец должен был сдавать Ленинский зачет, по праздникам ходить на демонстрацию. На открытом партийном собрании не рекомендовалось протестовать против войны в Афганистане: исключили бы; но все, что касается кухни, курилки и дружеского застолья, не только не контролировалось, но даже уже не являлось предметом оперативного наблюдения. В любой самой правоверной компании всегда находился балагур, который умел подражать невнятной речи стареющего Леонида Ильича.

Основное достижение ленинградцев к началу 80-х – приватизация жизни. Люди отделили личное от общественного. Активное меньшинство перестало полагаться на государство и начало строить свою жизнь вне официальных возможностей. Каждый уважающий себя мужчина должен был «халтурить» и «крутиться». Строили коровники, репетиторствовали, писали диссертации для кавказских и среднеазиатских соискателей, брали взятки, делали ювелирку, воровали жесть с завода, торговали мясом «налево», шили штаны, принимали пациентов за деньги. Шутливое проклятие Лелика из «Бриллиантовой руки»: «Чтоб тебе жить на одну зарплату» – из того времени.

Даже официальная эстрадная лирика повествовала не о строительстве БАМа, а о «крыше дома моего», то есть, грубо говоря, проповедовала мелкобуржуазные ценности. В погоне за ними ленинградцы и проводили значительную часть времени. К тому же, как говорилось, «тащи с завода каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость». Несунов песочили в журнале «Крокодил», а мелкое воровство становилось если не доблестью, то обыденностью.

У тех же, у кого водились деньжищи, были проблемы посерьезнее. И дело не в государстве, которое всегда декларировало страшные кары за расхищение народного добра. Большие деньги просто некуда было девать. За границу можно было попасть лишь по согласованию с партийными органами, по графику, редко, но сначала в дружескую Болгарию, а потом только в капстрану. С собой валюту не брали. Это как сейчас предложить крупному чиновнику отвезти за границу кокаин. Купить автомашину втридорога было можно, но лучше оформить на ветерана войны. Купить «Волгу» тоже можно втридорога, но это своего рода – вызов. А если кто-то сходил с ума и покупал черную «Волгу», то очень быстро к нему приходили люди в штатском и с постановлением на обыск. Ведь черная «Волга» – эмблема власти, как тачанка или броневик в революцию.

Конечно, аферисты всех мастей, казнокрады всех толков покупали себе дубленки, джинсы, польскую кафельную плитку, югославские торшеры, у моряков брали японские двухкассетные магнитофоны, но это все они потребляли под одеялом. На работу приходили всегда в серых костюмах и внимательно следили за международной повесткой дня. Остальные же деньги некоторые из них складывали буквально в трехлитровые банки, предварительно обернув их в золотые украшения, а чаще просто прогуливали. Лозунг жуликов – «Красиво заработать – красиво прогулять» – подходил и им.

С конца 70-х модно стало улетать в Сочи, будто на другую планету. Там стояла гостиница «Дагомыс», куда заползали все – от блатных до родственников членов ЦК КПСС, и прогуливали все, что наживали. Это была наша Ницца. Девки, рестораны, карты – туда же. Все же думали, что СССР – бессмертен и это будет продолжаться вечно. О том, как сберечь то, что поднято таким риском, мало кто думал.

Главное не заработать

Андрей КУЗНЕЦОВ, Кузя

Сам я из ленинградской шпаны. Как-то старшие пацаны из Гавани нацелили нас, младших, украсть стеклотару с укромного места возле стадиона Ленина на Петроградке, куда после футбольных матчей все это складывалось. Тогда же болельщиков пропускали со стеклом. Что мы и исполнили, понимая: попадемся – мало не покажется. За это я получил 5 рублей одной бумажкой. Мне тогда было лет десять. Это как если сегодня дать ребенку упаковку в 10 тысяч долларов. Первое, что я сделал, – это побежал на седьмую линию, к магазину «Табак», чтобы купить коробку кубинских сигар. Она красовалась на витрине, на ней золотом блестели какие-то вензеля, и я был уверен, что все пираты Карибского моря курят только это. Так как совсем уж школьникам сигареты не продавали, я стал искать взрослых, чтобы они купили. Тут же нарвался на пару парней из ПТУ, получил подзатыльник и лишился пяти рублей. Я шел и старался не плакать. Для меня рухнул мир. Вскоре я добежал до пивбара «Бочонок» и пожаловался блатным в надежде, что они восстановят справедливость.

– Я расскажу тебе, сколько ты заработал, – улыбнулся один из них, а я начал вновь пересказывать, думая, что он не понял.

– Ты заплатил за науку: главное – не заработать, главное – сохранить деньги. 5 рублей за это – это очень дешево.

К концу 80-х я уже вовсю общался с уголовниками и видел, что спортсмены набирают вес на улице. Как-то мы шлепнули жирный груз с импортными телевизорами. Повезло. Доля моя оказалась огромна по тем временам. Я посмотрел направо – на перспективы ворья – вижу тюрягу. Посмотрел налево – на перспективы спортсменов – чую, там голову мигом снесут. А у меня был школьный друг, умный и деловой. Он мне предложил заняться коммерцией. Я вложился в его товар, у нас поперло, мы до сих пор вместе. Нельзя сказать, что я олигарх, но на жизнь очень даже хватает.

Если бы я встретил того блатного, кто меня научил про 5 рублей, то, честное слово, сразу бы ему отдал 500 тысяч за науку.

БЛАТ

Советская система самоснабжения к началу 80-х годов приобрела особо цветущую сложность. Принцип времени – «Будешь иметь сто рублей – будешь иметь сто друзей» – обладал глубочайшим политэкономическим смыслом. Рубль, который презрительно называли «деревянным», сам по себе действительно ничего не значил. Купить на него наверняка можно было только хлеб, водку и книгу Леонида Брежнева «Целина». Все остальное не покупали, а доставали. Важнейшее понятие в любой конторе – служебная командировка: в трест, в главк, в Смольный, на производство. На самом деле мужчины немедленно отправлялись в рюмочную, в кино с приятельницей или в баню. У женщин было гораздо больше хлопот. На них все и держалось. Основная забота отдела, лаборатории, мастерской – засылка одной из дам «патрульным» в город. Никогда заранее не было известно, где и в каком магазине «выкинут» дефицитный товар. Задача «патрульных» – обнаружить точку ажиотажного спроса, вовремя занять очередь и оповестить товарок: в ДЛТ – льняные простыни, в «Елисеевском» – краковская колбаса, в театральной кассе – билеты в БДТ.

У каждой сколько-нибудь статусной дамы главным капиталом являлась записная книжка. Стояла, скажем, задача – устроить девочку в английскую школу. Известно, что директор школы хотел попасть на спектакль «Ах, эти звезды». У одноклассницы подруга работала кассиром в БКЗ «Октябрьский». Кассира сводили с шурином, заместителем директора мясного магазина. Шурину в свою очередь дарилась бутылка Vana Tallinn, привезенная из поездки в Эстонию. Результатом многочасовых телефонных переговоров становилось изучение косвенных дополнений и чтение «Оливера Твиста» в оригинале.

Советский человек покупал не только то, что было нужно ему, но и то, что могло пользоваться спросом у кого-то еще. Например, гражданка, имеющая изящную ножку 36-го размера, непременно купила бы австрийские сапожки 42-го, повесила бы в женском туалете своего учреждения объявление и рано или поздно обменяла бы свою покупку у женщины-гиганта на что-нибудь нужное ей. В каждую контору регулярно заходил какой-нибудь Эдик или Вадик, советский коробейник с сумками нафарцованного, купленного по знакомству в Гостином Дворе, привезенного моряками дальнего плавания. Если денег на покупку не хватало, сослуживцы и сослуживицы щедро давали в долг. Правильно устроенный ленинградец практически ничего не покупал с прилавка в обычных магазинах. Невские снобы хвастались тем, что на них нет ни нитки советского. Например, в магазинах по большей части отсутствовал такой товар, как джинсы, но не было модника или модницы, которые бы ими не обладали. Все стоящее доставалось по блату. На рынке женихов ценились не молодые лейтенанты с кортиками и не аспиранты НИИ, а обладатели «жигулей», завсегдатаи ресторанов, люди в дубленках, американских джинсах, финских водолазках, в пыжиковых, а лучше волчьих шапках и мохеровых шарфах. Появилось выражение «упакованный».

Самообеспечение касалось не только одежды, пищи и напитков, но и духовной сферы. Все, кто хотел, уже прочитал стихи Иосифа Бродского и прозу Александра Солженицына. «Последнее танго в Париже» в кинотеатрах не показывали, но у каждого киномана был друг с видаком. Эдуарда Хиля слушали лишь пионеры и пенсионеры. Настоящим знатокам были доступны кассеты Pink Floyd и Led Zeppelin.

Кстати, происхождение слова «блат» ведет к преступной волне. Если не вдаваться в идиш, то это – свой. Так что блатной и блат – одного корня. Только слово «блатной» вызывало у советской интеллигенции отторжение, а слово «блат» употребляли как родное по три раза на дню.

ПРОБКА

В период застоя советской сверхдержавой правили дети рабочих и крестьян. Ленинский проект в этом и правда удался. И Леонид Брежнев, и Григорий Романов, и председатель исполкома Ленсовета Ходырев, и подавляющее число их товарищей по Кремлю и Смольному родились в маленьких заводских городках или никому не известных деревнях. Пробивались через рабфаки, техникумы, армию, НКВД, комсомол. К 30–40-м вошли в номенклатуру и уже к 50-м годам правили миллионами людей.

Но в Ленинграде глухой поры рубежа 70-х и 80-х никакого единого рецепта для молодого человека, чувствовавшего, что его «прет», не было. Государство больше не нуждалось в янычарах. Правящие элиты сложились, им ни к чему приток свежей крови. Статус передавался по наследству. Дипломат – сын дипломата, молодой полковник – сын генерала, директор комиссионки – из семьи мясника. Перепрыгнуть с одной социальной ступеньки на другую становилось все труднее. В принципе, сегодня мы сравнялись в правилах игры имени карьерного лифта.

К началу 70-х годов верхушка карьерных лестниц во всех сферах уже прочно оккупирована. На самом верху – сверстники дорогого Леонида Ильича Брежнева, выдвинувшиеся в 1937-м, чуть пониже – уцелевшие фронтовики, поколение Григория Романова. Шестидесятникам был дан шанс в годы Оттепели, потом их карьера резко затормозилась. И все же те, кто родился одновременно с Владимиром Высоцким или Олегом Ефремовым, сумели закрепиться в академической науке, творческих союзах, в реферантурах ЦК и обкомов. Собственно, все эти три поколения: брежневское, романовское и евтушенковское, из которого потом вырастут Горбачев и Ельцин, и образовали пробку на дороге к успеху. Для многочисленных детей фронтовиков, появившихся на свет в конце 40-х – начале 50-х годов, места не оставалось. Они были обречены на то, чтобы всю жизнь карабкаться до полковничьих погон, генеральские же им вовсе не светили. Люди, которым было уже за 30, могли претендовать разве что на правящие позиции в ВЛКСМ. А у тех, кто в это время еще учился в вузах, не было и таких шансов на восхождение, на самореализацию в рамках официальной системы. Но их родители не понимали, что старые способы в новых условиях не работают. Средний класс стремился к самовоспроизведению. Поэтому поколение фронтовиков и следующие за ними «дети двадцатого съезда» планируют для своих детей примерно такую же тропу к успеху, по которой шли сами, – только более прямую, быстрее выводящую к цели. Но для молодежи, вступавшей в жизнь, родители по большей части представлялись неудачниками, не способными быть ролевыми моделями. Любые советы старших воспринимались иронически: было слишком понятно, что по этим рецептам больше не живут.

Ленинград, 80-е,

советские «янычары»

ГАЛЁРА

Тем временем жажда советского человека курить «Мальборо» и носить джинсы побеждала любое партийное славословие. Если опираться на ленинградскую топонимику, то Галёра победила площадь Пролетарской Диктатуры, где стоит Смольный.

Нижняя и верхняя галереи Гостиного Двора, обращенные к Невскому проспекту, вошли в историю города как Галёра. Жители Ленинграда и зажиточные провинциалы в течение многих лет приходили сюда, чтобы купить дефицитные импортные вещи. На этих 230 метрах от выхода из станции метро «Гостиный Двор» до Думской улицы каждый день с самого утра тусовались сотни теневых дельцов, которые умудрились эти вещи выменять или купить у иностранцев. Это не значит, что всех их можно было в любой момент застать на этом месте, но каждый за день приходил сюда по несколько раз. Свою деятельность они называли фарцовкой. Фарцовка – это не какое-то конкретное занятие. Это стереотип поведения, образ жизни. Это продажа самопальных пуссеров и настоящего «Мальборо», привезенного из Голландии. Это скупка и ломка валюты. Никакой фарцовщик никогда не зарабатывал чем-то одним, не было человека, который мог сказать: «Я спекулирую джинсами». Утром – несколько финских курток, в обед – продажа одной штанины вместо джинсов, на полдник – шведские кроны. По тогдашнему закону это были совершенно разные преступные деяния, но они объединялись двумя понятиями – иностранец и дефицит, что и образовывало ментальность фарцовщика.

Галёра в Ленинграде появилась практически сразу после смерти Сталина. По крайней мере, в 60-е годы у нее уже были свои ветераны. Власть всегда боролась с Галёрой – борьба с черным рынком и спекуляцией в СССР была такой же непрерывной и безуспешной, как борьба с пьянством. Сегодняшним аналогом Галёры можно было бы назвать Апрашку и рынок «Юнона», но это, как говорится, «уже не то пальто». Как в черную дыру, последние двадцать лет туда уходит ворованное или отобранное наркоманами и другими из дна буржуазного города – здесь покупают и продают случайный товар. На ленинградской Галёре времен застоя расходилось по шкафам советских людей самое вожделенное: импортные шмотки и сигареты – в ту пору предметы роскоши.

Галёра была жерлом огромной воронки. Вокруг, по Невскому и местам экскурсионного обслуживания, крутились сотни фарцовщиков, валютчиков, ломщиков, воров.

Галёрный люд имел свой внешний вид и свой язык. Язык Галёры в разное время подвергался влиянию разных зарубежных культур, в зависимости от того, какой товар был в ходу. Так, в 70-е в моде были скандинавские веяния: валюта – чухонка, куртка – такешник (от финского слова «takki»). Затем пришла итальянская волна: 100 рублей – ченто. Неизменно употреблялись только американизмы: слово «баксы» можно было услышать всегда.

Существовали три основных источника товара: самопал, который поставляли цеховики; то, что покупали или выменивали у туристов; вещи, привезенные водителями автобусов и дальнобойщиками из стран Северной и Центральной Европы.

Ленинград, 80-е, спекулянты,

съемка наружного наблюдения