Полная версия

Полная версияПолная версия:

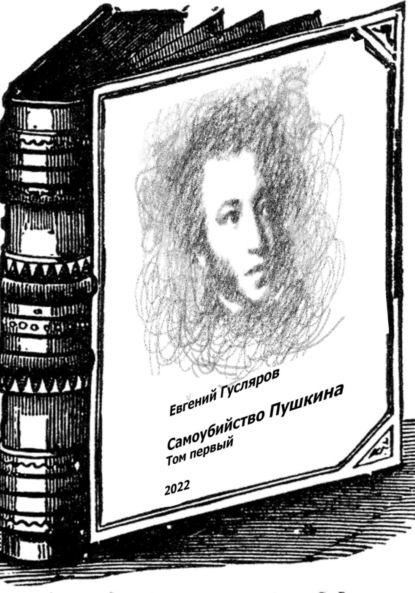

Евгений Николаевич Гусляров Самоубийство Пушкина. Том первый

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Евгений Гусляров

Самоубийство Пушкина. Том первый

Это ещё одна книга о Пушкине. У каждого он свой. Чтобы попытаться понять его, мне понадобилось шестьдесят лет жизни. И я не уверен, конечно, что мне удалось постигнуть те двадцать лет, которые составили сознательную жизнь великого русского поэта и человека. Я попытался сделать его портрет объёмным, понять и ту его часть, которая к величию не имеет отношения, наоборот, способна поколебать отчасти это величие. Конечно, те, кто захотят прочитать эти мои заметки, найдут много поводов не согласиться со мной. Но, повторюсь, у каждого он свой, понятный и непостижимый…

Книга первая

Выстрел на Чёрной речке

Киноповесть

Петербург. Чёрная речка. 27 января 1837 года. Среда. Половина пятого пополудни.

На Чёрной речке ветер. Лютует. Швыряет в глаза мелкий игольчатый снег. Рвёт шинели. Хлещет горячими жгутами верховой позёмки вздрагивающих лошадей. Тужится опрокинуть два возка, притулившихся к опушке елового леска. Мелкие деревца рассеяны по песчаной косе ровно и часто, как зубы в щучьей пасти. Ветер взвывает одичалым псом, напоровшись на чёрный оскал лесистого берега.

Снегу намело в тот день – уйма.

На Чёрной речке – сугробы. Двое партикулярных и двое военных, прибывших сюда, ищут затишья у лесной опушки. Здесь укромнее, но снег глубже. С утра погода было помягчела. В камерфурьерском журнале отмечено было два градуса. Ниже нуля, естественно. Сейчас морозец заметно окреп. Жуковский утверждает, что ко времени дуэли было уже пятнадцать градусов.

Косые равнодушные лучи. Меж сугробами залегли глубокие округлые тени. Ветер, однако, достаёт и сюда, порывами.

По мягким скрипучим сугробам, чтоб не мешкотно было стрельбе и барьерному ходу стали протаптывать тропинку в двадцать шагов. Такая короткая дорога к вечности. Поземка по-собачьи ловко зализывает мелкую эту царапину на белой шкуре зимы.

Десять шагов отмерил в свою сторону Данзас, десять – д’Аршиак. У Данзаса рука на белой перевязи. Знак участия в Турецкой кампании. Дантес мрачно топчется следом за д’Аршиаком, иногда бросая выпуклый, угрюмо-бесцветный, холодный взгляд своих свинцовых, но всё же прекрасных глаз в сторону Пушкина. Утопают в снегу по колена.

Пушкин, укутанный в медвежью шубу, опустился в сугроб. Смотрит на все эти приготовления с видом усталым и равнодушным. Кто теперь угадает, что он чувствовал в это время?

Только воспалённые, медленные и как бы отсыревшие глаза с ясно обозначившимися кровяными прожилками на белках говорят о напряжении преддуэльной ночи и смертных хлопотах дня.

Ветер треплет страшно отросшие бакенбарды. Преждевременные глубокие морщины, давно уже легшие на лицо поэта, резко обозначились сейчас. Это сейчас как бы рельеф его души.

Из всех желаний осталось только одно – нетерпение. По трагически тяжкому, небывалому равнодушию во взгляде Пушкина, можно догадаться – исход ему не важен, – нужно только покончить дело.

Это нетерпение тлеет в подёрнутых пеплом мертвенной истомы зрачках, выражается в напряжении реплик, которые вынужденно бросает он в ответ на вопросы, от жестокой нелепости и ненужности которых он нервно вздрагивает всем телом. Так лошадь в знойный день пытается согнать назойливого слепня.

Данзас спросил его (все диалоги в этой сцене идут на французском языке, как было в жизни, и синхронно переводятся за кадром на русский):

– Как тебе кажется, удобным ли будет это место для поединка?

– Ca m est fort egal. Seulement tachez de faire tout cela plus vite (Мне это совершенно безразлично, только постарайтесь сделать всё возможно скорее).

Данзасу кажется, что Пушкин отчитывает его и с горестным лицом идёт на проторенную дорожку. Снимает свою полковничью шинель, отороченную собольим мехом, и бросает ее под ноги. Это барьер Дантеса. Подзывает д’Аршиака. Вместе отмеряют десять шагов. Тут бросает свою шубу д’Аршиак. Барьер Пушкина.

Стали заряжать пистолеты, раскрыв полированные плоские ящики, уложенные на шинель Данзаса. Это пистолеты системы Кюхенрайтера с тяжёлыми гранёными стволами.

– Подгоняли ли вы пули, месье? – спрашивает Данзас д’Аршиака.

– Пули сделаны в Париже, я думаю с достаточной точностью.

– Однако надо проверить.

Данзас насыпал в стволы медною мерой порох. Обжал тускло мерцавшей стальной пулелейкой казённые пули и только потом стал забивать их шомполом в стволы… Иногда помогал себе маленьким серебряным молотком. Зарядить надо было сразу четыре пистолета на случай, если поединок на первый случай окончится ничем. Пушкину всё казалось, что секунданты некстати медлят.

– Et bien! est – ce fini? (Всё ли, наконец, кончено?).

…Вот, наконец, секунданты, оставив пока заряженные пистолеты в закрытых ящиках, опять идут к дуэлянтам. Данзас крупными своими шагами отмеряет по пять шагов от каждого барьера. Начало боевой дистанции отмечено с той и другой стороны саблями. Данзас для того вынул из ножен свою, д’Аршиак вонзил в утрамбованный снег саблю Дантеса. Клинки с темляками на эфесах вздрагивают под ударами ветра. Противников развели по местам. Когда Пушкин встал у своего, сабля, вывернув ком снега, упала. Он побледнел и, обернувшись к Данзасу, спросил по-русски.

– Это что, дурная примета?

– Глупости, это лишь то, что я плохо утоптал снег…

– Я не хочу его убивать, – вдруг говорит Пушкин, неуместное в этой обстановке озорство промелькнуло в его взгляде, – я хочу, чтобы он после моего выстрела остался евнухом. Мне надо, чтобы он стал смешным до конца дней своих…

Данзас молча пожимает плечами.

Все приготовления закончены. Жребий указал начинать пистолетами, доставленными на место боя д’Аршиаком. Пистолеты противникам поданы. Каждый, прикрыв вооружённой рукой грудь, подав несколько вперёд правое плечо, ждет сигнала.

Это дело Данзаса. Полковник объявил знак внимания, высоко подняв на вытянутой руке свою треугольную шляпу с тёмным плюмажем. Выдержав ее так несколько секунд, он резко опускает её к ногам, и тут же одевает на голову. Дело его сделано и теперь он только взволнованный зритель жестокого спектакля.

Не меняя защитной позы, противники двинулись друг на друга к барьерам. Пушкин и тут выказал это своё нетерпение. Скорым шагом пришёл к барьеру и только тут, остановясь, выкинув прямо и несколько вверх руку, стал медленно опускать её, с убойной решимостью сузив левый прицельный глаз, плотно прикрыв правый. От порывов ветра длинные кудри его шевелились на голове, снег сёк лицо. Тем неудобна была позиция Пушкина…

Выстрел раздался. Опередив Пушкина, не доходя до барьера, Дантес нажал на курок…

Тут происходит что-то. Экран заливает красным. Из этого красного потом выступают смутные очертания какого-то праздника, торжественного стечения народа. Некое смещение времён…

Пушкин падает медленно. Так парят орлы в потоке теплого воздуха. Рука на отлёте…

Дальше мы видим нечто внутренним взором Пушкина. В самом начале падения в кадры врывается совсем иная сцена… Актовый многолюдный зал Лицея. Преобладает красный цвет. Он бьёт в глаза. Алое покрывало на огромном столе, красные с золотом мундиры. Восторженный сановный старик, с лицом, сморщенным, как печёное яблоко… С лицом, по которому текут обильные слезы… И мальчик в коротком мундирчике и прилегающих форменных лицейских рейтузах, вытянувшийся в струнку, как бы пытающийся воспарить, взлететь над разряженной толпой. Рука мальчика в судороге вдохновения поднята вверх и так же, как теперь пистолет, сжимает белый бумажный лист. Белый лист, который в те мгновения окончательно стал его оружием и судьбой. Мальчик с пылающим лицом кричит немые, обжигающие горло слова… Будто смещенная на мгновение память вырвала из прошлого эту случайную сцену. Какая-то шестерня в поврежденном сознании зацепила и вытащила не туда попавшим зубом яркий лоскут ушедшего времени…

Так теперь будет и дальше… Смертная истома, начало которой положено этим выстрелом, смертная истома, растянувшаяся на два жестоких дня, будет заставлять Пушкина все чаще, как занавес, опускать, ставшие не по силам тяжёлыми веки, вызывать произвольные картины, в которых прошлая, уже ушедшая жизнь. Жизнь, основные мгновения которой предстоит больным сознанием пережить заново. Это угасающее уже сознание будет упрямо вызывать живые картины, возвращать их ярко и выпукло…

Пушкин так и упал с вытянутой рукой, утопив пистолет в пуховой подушке сугроба. Обнажив в болезненной судороге голубовато-рафинадную загородь густо посаженных зубов, проговорил:

– Je crois que j`ai la cuisse fracassee (Кажется, у меня повреждено бедро: – франц.)

Лоб, мгновенно посеревший, пробил пот. Будто мелким бисером кто вышил. Секунданты бросились к Пушкину. Дантес, по дуэльным правилам обязанный оставаться там, где выстрелил, решил было двинуться за всеми. Пушкин удержал его словами:

– Attendez! Jt me sens assez de force pour tirer mon coup (Подождите, у меня ещё достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел).

Дантес возвратился к барьеру и принял прежнюю позу защиты. Прикрыв грудь рукою с пистолетом и подав правое плечо вперёд. Опустил голову, упрятав глаза от томящего смертной жутью пустого и чёрного пистолетного зрачка.

Пушкину заменили пистолет, забитый снегом.

На коленях, полулежа, не имея уже сил подняться, Пушкин целится в Дантеса в продолжение долгих двух минут. Смертная истома заволакивала глаза, застила божий свет.

Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Выстрелив, снова упал.

Дантес тоже упал, но его сбила с ног только сильная контузия, сам удар пули.

Придя в себя, Пушкин первым делом спросил у д’Аршиака:

– Убил я его?

– Нет, – ответил тот, – вы его ранили.

Последний свет погас во взоре Пушкина. Лицо его вновь стало равнодушным. Какая-то перемена в его внутреннем состоянии. От убийственного азарта и нетерпения не осталось и следа.

– Странно, – сказал он, – я думал, что мне доставит удовольствие убить его, но я чувствую теперь, что нет… Впрочем, все равно. Как только я оправлюсь от раны, мы начнем снова…

Поведение Пушкина на поле или на снегу битвы д’Аршиак находил «parfite» (превосходным).

Условия жизни не давали ему возможности и простора жить героем; зато, по свидетельству всех близких Пушкина, он умер геройски, и своею смертью вселил в друзей своих благоговение к своей памяти. Так подытожит внешнюю сторону жизни Пушкина князь П.П. Вяземский.

Петербург. Дом Волконского на Мойке, где снимал квартиру Пушкин. 27 января. Около шести часов вечера.

Теперь уже стало темно. Карета скоро прокралась по улице тёмной призрачной тенью, гася по пути на краткое время золотые пунктиры некстати весёлых петербургских окон. Карета торжественная, как из мрачной сказки. Её на всякий случай прислал к месту поединка нидерландский посланник барон Геккерен. Выпал именно тот непредсказуемый «всякий случай», которого более всего хотел барон…

Квартира Пушкина на первом этаже. Данзас стремителен, но потерян. Стукнув висячим молотком в двери, силы не рассчитал, шнурок порвался. Данзас мгновение, не понимая, смотрит на оторвавшийся молоток, потом швыряет его в мятежную снеговую круговерть. Стучит кулаком.

Дверь отворяется. Камердинер Никита лицом, густо утыканным короткой серебряной проволокой, пытается изобразить надменное неудовольствие

– Беда, – коротко говорит Данзас.

Надменность с лица Никиты мгновенно уходит.

Он бежит к карете. Вдвоём толкутся у раскрытой дверцы.

– Погоди, барин, – говорит Никита, —тут ловчее одному…

Берёт Пушкина на руки. Бледное неживое лицо Пушкина рядом с коричневым, будто вытесанным из подёрнутого мхом-лишайником дикого плитняка лицом Никиты.

– Грустно тебе нести меня? – тихо и горестно спрашивает Пушкин.

– Молчи, барин, вес-то из тебя весь вышел в энти дни, – не понимает вопроса Никита. Трогательный и торжественный вид принимает его каменное лицо.

На первой же ступеньке он оступается, теряет равновесие.

– Господи, Исусе Христе, спаси и помилуй, – шепчет тихо.

Так идут они на крыльцо, по лестнице, в кабинет. Мимо окаменелой прислуги.

Пушкина укладывают на диван, меняют кровавое бельё, укутывают в одеяла. Сцепив зубы, он сам надевает все новое.

– Не пускайте жену, она, бедная, испугается…

Данзас, между тем, уже воротился с доктором Шольцем и доктором Задлером. Когда они входят в кабинет – с тросточками, саквояжами и немецкой важностью, Пушкин слабым движением руки предлагает лишним выйти. Данзас остаётся с докторами. Доктор Шольц попал сюда не по делу, поскольку оказался акушером. Во все время осмотра он только и делает, что усиленно сохраняет ту представительность, с которой вошёл.

Все, что происходит теперь, для Пушкина имеет значение черезвычайное. Всякое мужество имеет границы. Вопросы, которые ему надо задать, имеют смысл страшный… Человек подходит к тому пределу, который делает его наиболее естественным, жестоким образом обнажает его суть. И слабость, и мужество, нищета и роскошь духа являются тут в крайних своих пределах. Страшно, страшно узнавать окончательные ответы…

По лицу Пушкина трудно видеть, каково его душе. Жёлтые, как бы распухшие и заржавевшие глазные яблоки медленно и тяжко поворачиваются в горячих ложах своих. Кажется, что глазам этим больно двигаться под воспалёнными сухими наждачными веками. Руки его, ставшие ещё более изящными, как бы из живого мрамора сделанные, живут своей отдельной жизнью. Пальцы перебирают и разглаживают складки белоснежного белья, приближаются к лицу, утопают в больших, вспыхивающих серебряными искрами бакенбардах.

Доктор Задлер поставил компресс и, не зная, как поступить дальше, мнётся в томлении и нерешительности.

– Что вы думаете о моей ране? Вы знаете, о чём я спрашиваю? Надеюсь, вы понимаете, что мне теперь нужна только правда… Не бойтесь…

Доктор Задлер, надламывая русские слова тесным для них немецким произношением, отвечает кратко и поспешно, и в этом уже есть знак безнадёжности.

– Не могу вам скрыть, рана опасная.

– Скажите мне, смертельная?

– Считаю долгом своим не утаить и того. – И будто спохватившись. – Но услышим ещё мнение Арендта и Саломона, за коими послано…

Пушкин молчит, прикрыв глаза. В нитку сжимает чёрные губы. Перемалывает в зубах нечто невидимое, несуществующее. И уже про себя, перейдя на французский:

– Je vous remecie, vous avez agi en hommete homme envers moi (Я вас благодарю, вы поступили со мной как честный человек).

Замолчал, потёр рукою лоб, добавил. Это уже точно для себя:

– Il faut que j`frrangt ma vfisjn… (Мне нужно привести в порядок мои дела…)

Прибывает Арендт, мелкого еврейского типа старичок, необычайно достойный и обходительный. Лет через пятнадцать после смерти Пушкина будет присвоено ему некое почётное звание «благодушного врача». Если полистать теперь словарь Даля, то прежнее «благодушие» откроется нам в несколько ином значении, чем привыкли мы понимать – «доброта души, любовные свойства души… расположение к общему благу…». Вот это-то благодушие разлито во всём его облике. Странным образом проявилось его благодушие в деле с Пушкиным. Из всех средств, которые употребил личный медик императора – были только советы прикладывать к больному месту куски льда.

Арендт входит в кабинет Пушкина как бы в маске, с неподвижною гримасой доверительной и всепонимающей улыбки.

– Вот и Арендт, – говорит с видимым облегчением Задлер. – Николай Фёдорович, – произносит он со значением, как бы давая знать Пушкину, что вот теперь-то всё и определится совершенно окончательно и точно.

Пушкин, однако, больше не повторяет ожидаемого вопроса.

– Я все знаю уже, доктор, – говорит он, – у меня к вам другое дело. Я знаю, вы увидите государя, просите его простить… Данзаса. Попросите за него, он мне брат. Он ни в чём не виновен. Я схватил его на улице, он не мог мне отказать… Попросите и за меня…

Понимающие глаза Арендта, расширенные выпуклыми стеклами очков в золотой оправе, будто в блюдцах плавают от края до края.

– Ну, что ж, я готов. Я обязан доложить Его Величеству… Однако я должен осмотреть рану. Император непременно спросит у меня…

Он осматривает рану молча. Но маска благодушия тут же сползает с его лица.

Пушкин следит за лицом его цепким взглядом и ему ясна эта перемена. Он опускает веки, медленно, как занавес…

…И опять эта яркая вспышка. Красные с золотом далекие тени. И мальчик, пытающийся взлететь, выкрикивающий нечто восторженное, катающий во рту обжигающие слова… Мелькание обрывков и теней постепенно упорядочивается, и мы можем видеть происходящее ясно. Праздник, к которому так упорно тянется больная и тревожная память Пушкина происходит в Царском Селе, в Лицее. Здесь страшная суета сегодня. Шитые золотом мундиры. Лицеисты в парадной форме – синие сюртучки с красными воротником и белые лосины, сияющие полусапоги. Ждут Державина, который для лицеистов, да и для преподавателей, в основном молодых, живое ископаемое, воплощённая история. Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом, при императоре Павле, член верховного совета и государственный казначей, а при императоре Александре – министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер. Тут ждут его, однако, не как бывшего царедворца, а как бывшего поэта. Славного стихотворца, почивающего ныне на лаврах.

Особая зала лицея постепенно наполняется царскосельскою публикой, лицеистами, кое-кем из родни, коей, впрочем, мало. Среди почётных – архимандрит Филарет, ректор духовной академии, министр народного просвещения граф Разумовский, попечитель учебного округа Сергей Семенович Уваров, генерал Саблуков, известный тем, что удавленный император Павел прогнал его в роковую ночь с караула. Все это занимает место почётное, за столом, покрытым алым сукном. Начальство лицейское теснится у этого стола сбоку.

Больше всех волнуется сегодня Дельвиг. Он на год старше Пушкина (ему шестнадцать), подслеповат, белобрыс. В разговоре, чтобы определить, как на него реагируют, часто близоруко щурится. Сейчас он на парадной лестнице, в самом начале её. На верху лестницы появляется тоже взволнованный Пушкин. Он с кипой бумаг в правой руке, поминутно заглядывает в них. Шепчет про себя, запоминая…

– Дельвиг, Дельвиг, ты чего не в зале?

– Разве ты не знаешь, тут скоро будет Державин!

– Ну так что же?

– Я хочу встретить его. Ты можешь себе представить, я могу поцеловать… руку Державина!..

Он восторженно повторяет две строки из знаменитого державинского «Водопада»:– Алмазна сыпется гора, с высот четыремя скалами… Каково?..

– Добро. Потом расскажешь…

В это время на снежной, расчищенной от сугробов улице, возок Державина заворачивает под лицейскую арку. Старик, задремывая, клюёт носом. Он в бобровой шубе и шапке. Из-под распахнутой шубы сияет бриллиантовая корона мальтийского креста.

Швейцар с ужимками римских цезарей, ждёт гостей лишь для того, чтобы принять шубу, определить её в гардероб и проводить гостя в залу.

Дверь распахивается. Дельвиг замирает напряженно, догадавшись, что это Державин, но ещё не выбрав момента, когда можно броситься к нему.

Державин, не без вельможной грации, старчески топчась, сбрасывает на руки швейцара тяжёлую шубу, снимает шапку, прихлопывая свободной рукой укрытую тусклым серебром макушку.

– Прости, братец, – говорит он швейцару, – не скажешь ли, где тут нужник? Растрясло по дороге…

Швейцар делает понимающую мину.

Отчаянный восторг на лице Дельвига сменяется ужасом. Он вспыхивает. Ещё несколько минут не знает, что делать, потом стремительно бежит вверх по лестнице, мимо неодобрительных взглядов, мимо сияющих, как петушиные перья в ясный день, мундиров.

Он ищет Пушкина. Вот шепчет ему на ухо, как растревоженный стригунок поводя круглым глазом. Пушкин вначале рассеян, всё вглядывается в свои бумаги, потом охватывает его весёлая оторопь, и, вдруг, звонким разражается смехом, о котором Брюллов, несколько позже, правда, скажет: Пушкин смеялся так, будто вот-вот увидишь его кишки. Дельвиг от смеха такого замер вначале. Но вдруг и сам залился, чуть не навзрыд…

Экзамен очень утомил Державина. В красном мундире, украшенном орденами, сияя бриллиантовою короной Мальтийского креста, сидел он, подперши рукою голову и расставив ноги в мягких плисовых сапогах. Пушкин вспомнит потом: «Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы». Он дремал всё время, пока лицеистов спрашивали из латинского языка, из французского, из математики и физики. Последним начался экзамен по русской словесности. «Тут он оживился: глаза его заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, поминутно хвалили его стихи». Наконец вызвали Пушкина. Лицеист небольшого роста, в синем мундире с красным воротником, стоя в двух шагах от Державина, начал свои стихи. «Я не в силах описать состояние души моей. Когда дошёл я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом…»:

Бессметрны вы вовек, о Росски Исполины,

В боях воспитанны средь бранных непогод;

О вас, сподвижники, друзьях Екатерины,

Пройдет молва из рода в род.

О громкий век военных споров,

Свидетель славы россиян!

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,

Потомки грозные Славян,

Перуном Зевсовым победу похищали.

Их смелым подвигам страшась дивился мир;

Державин и Петров Героям песнь бряцали

Струнами громозвучных лир.

Тут Пушкин совершил простительный для этой обстановки подлог. До этой минуты в стихах его вместо имени Державина стояло имя Жуковского. Но тут это уже не имело значения – сердце его было так полно, что самый обман, совершенный им, как бы исчез, растворился, и, читая последнюю строфу, он уже воистину обращался к сидящему перед ним старцу… Державин привстал с кресла. Положил, ставшую очаровательной старческую голову на ладонь. Глаза его, остро впившиеся в юношу, который, казалось, вот-вот взлетит, искрились слезами. Восторг и волнение стали общими не только для этих двух:

О скальд России вдохновенный,

Воспевший ратных грозный строй!

В кругу друзей твоих, с душой воспламенённой

Взгреми на арфе золотой;

Да снова стройный глас

Герою в честь польётся,

И струны трепетны посыплют огнь в сердца,

И ратник молодой вскипит и содрогнётся

При звуках бранного певца!

И Державин вдруг встал во весь рост, с прежней живостью. Он стал молод. Глаза его сияли не только восторженной влагой. Руки его взлетели. Они хотели достать белокурую кудрявую голову тонкого, невесомого мальчика. Он хотел прижать его к этим медалям и крестам, за которыми билось прежнее горячее сердце поэта. Но того не было уже, он убежал. Державин требовал Пушкина. Его искали, но не нашли…

…Дельвиг отыскал Пушкина в пустом классе. Тот плакал, сломленный нервным напряжением первого успеха. Дельвиг бросился обнимать его:

– Державин требует тебя. Старик просто обезумел…

Пушкин при этих словах вскинул на него мокрые глаза. Засияла неожиданная улыбка.

– Скажи-ка, братец, где здесь нужник? Что-то растрясло в дороге, – говорит он, стараясь подражать старческому дребезжащему голосу.

Дельвиг, не сразу поняв, смотрит на Пушкина ошалело несколько мгновений, потом, оценив штучку, заливисто смеётся. Пушкин тоже. Смеются долго, неудержимо, взглядывая друг на друга, снова покатываясь…

Арендт выходит от Пушкина. Подошедшему Данзасу он говорит ровным профессорским тоном, констатируя:

– Штука скверная, он умирает…

В это время один за другим начали съезжаться к Пушкину друзья его: Жуковский, князь Вяземский, граф М.Ю. Виельгорский, князь П.И. Мещерский, П.А. Валуев, А.И. Тургенев, родственница Пушкина фрейлина императорского двора Загряжская. Все эти близкие Пушкину люди до самой смерти его будут тут, у смертного его одра, заполняя тягостные мизансцены двух русских трагических дней.

…Пушкин медленно открывает глаза. Душа, собравшаяся было уходить от него, ненастойчиво возвращается.

– Надо позвать жену, – тихо говорит он, – я могу теперь говорить с ней определённо… Надо ей сказать, что я умираю. Она не знает этого и может показаться на публике равнодушною. Толпа заест её, бедную…

С ним рядом теперь лишь домашний врач Пушкиных доктор Спасский.

Спасский уходит, возвращается с Натали, потом деликатно исчезает, осторожно притворив за собой дверь кабинета. Когда дверь приоткрывается, становятся видны лица друзей, траурные и потерянные, враз обращаемые в недра скорбного помещения.