Евгений Чепкасов

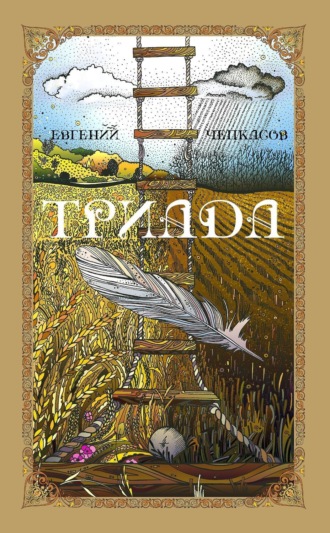

Триада

– Хорошо! – воскликнул Гена и расхохотался, произнеся сквозь смех: – Разве «Юрий Милославский» не господина Загоскина сочинение? Только вы, мой друг, женскую реплику взяли, что в сочетании со свежевымытой задницей наводит на некоторые размышления…

– Вот ведь козел! – возмутился Артурка. – Я над ним прикалываюсь тонко и литературно, а он надо мной – толсто и нелитературно!

– Извини, что-то со мной сегодня не то, – повинился Гена. – Обычно всё наоборот бывает.

– В смысле?

– Ну, я обычно прикалываюсь тонко и литературно, а ты…

– Скотина! – взревел Артурка. – И как это мы с тобой до сих пор не подрались?

– Так ведь мы же не обидеть хотим друг друга, а просто смеемся. Час смеха – стакан сметаны, следовательно, мы и на еде экономим.

– Да, про сметану я как-то не подумал… Помнишь, я тебе говорил, что от пива со сметаной мышцы охренительно растут?

– Помню, ментовский рецепт. Ты пробовал?

– Нет. Сметану покупать лень.

– А знаешь, Артурка, – сказал Гена, вдруг посерьезнев, – ведь у Федора Михайловича в «Братьях Карамазовых» есть кое-что совсем про нас.

– Кабацкие разговоры русских мальчиков? Так ведь мы уже сто раз об этом говорили.

– Нет, не то. Русские мальчики в кабаках говорят о Боге, а мы с тобой иронизируем по поводу половых извращений. У нас эти темы странным образом перемежаются.

– Ну, и что же Достоевский?

– Он писал, что чистые умом и сердцем мальчики иногда любят говорить о таких вещах, о которых не заговорят и солдаты.

– Интересно. Только я на чистого умом и сердцем мальчика явно не тяну.

– Тянешь, Артурка, тянешь. Иначе ты был бы серьезным и скучным, обижался бы на мои наезды и сам бы не наезжал. А пока мы играем. И как только кто-нибудь из нас повзрослеет и сочтет такую игру неприличной, она прекратится.

– А со своей православной точки зрения как ты эти разговоры оцениваешь? Они греховны?

– Отчасти да, – задумчиво ответствовал Гена. – Но это грех пустословия, и не более того. Ведь мы же всё это понарошку, не всерьез. А если бы кто-нибудь всерьез такие разговоры повел, то есть совершил бы грех в помыслах, то тут бы, наверное, возникли уже недоумение, обида, гадливость, и дружба прекратилась бы. По-моему, так. А пока мы ржем, как сивые мерины, грязь к нам не пристает… Но, с другой стороны, – добавил он, помолчав, – не обязательно милиционеров из дерьма лепить: можно играть и по-другому. Замки из песка, например.

– Вы умны, друг мой, – сказал Артурка, тонко улыбнувшись. – Только замки замками, а милиционеры милиционерами. Поиграем пока, а надоест – скажу. Из песка милиционера не вылепишь – я анекдот помню. Поиграем. А вообще, Ген, ты сегодня многословен. Что-то случилось?

– Стипендию дали, – лаконично ответил вопрошаемый.

– Так просто?

– Так просто. О сложном я даже с тобой не говорю, ты же знаешь. И всё – закрыли тему.

– Как хочешь. Неси один.

– Несу, – отозвался Гена, несколько удивленно. – Но тебя я всё-таки не понимаю: ты же веришь в Бога, читаешь Библию, знаешь о крестоношении. Почему же ты в таком случае крестика не носишь и в церковь не ходишь?

– Старый разговор, – заметил Артурка, печально улыбнувшись. – На таком разговоре мы и сошлись в прошлом году – помнишь?

– Склерозом не страдаю. А всё-таки?

– Ну, не верю я им. В секту тоже не хочу. Богу – верю. Себе – верю. Тебе – тоже верю, но праведники есть в любой конфессии и деноминации, так же, как и грешники. Короче, Бог у меня в душе. И всё – закрыли тему, как ты говоришь.

– Хорошо, закроем пока, – согласился Гена, печально улыбнувшись. – Но только не забывай, что хула на Духа Святого не прощается. А у тебя в душе (как и у меня, впрочем) столько вещества для лепки милиционеров находится, что неразумно разглагольствовать о Боге в душе. После причастия, кстати, картина меняется, но ты же не причащаешься, а пиво пьешь… Хорошо, закрыли так закрыли. Наливай давай.

* * *

На следующий день, около пяти вечера, как и договаривались, Миша Солев зашел к Дрюне Курину.

– Не разувайся, я сейчас, – коротко сказал хозяин, пожав гостю руку. – Предупрежу домашних – и пойдем.

Идти было недалеко, к Серене, Миша уже дважды был у него и оба раза с Дрюней. Сам бы не пошел – чего ради? – хотя дорогу более или менее запомнил. Общего у него с этим Сереней ничего нет, видок у парня какой-то скиновский, единственный плюс – свободная хата. «А может, он просто выглядит скином, – подумал Солев по пути к месту собрания. – Я же с ним толком и не разговаривал… Может, он буддист и через курение трав стремится уйти от условностей внешнего мира? Буддийские монахи тоже ведь бритые…» Миша усмехнулся.

Компания у Серени собралась многочисленная – человек десять и, как выяснилось, большинство из них были одноклассниками. План оказался, действительно, убийственным – и кто его только завозит в нашу дыру?

Когда весь план превратился в пепел, Курин громогласно предложил:

– А теперь пошли к писателю, он про нас роман напишет!

Хохот, хохот, но все собираются, торопятся даже: все хотят, чтобы писатель написал про них роман. Все хотят, все хо-хотят… Нет, я не могу!..

– Дрюнь, а что за писатель? – спросил Миша, содрогаясь от хохота.

– Генка, наш одноклассник, ты его не знаешь… Круто тебя накрыло! По ходу, пáрики лучше всех принимал…

– Чего ж не принять, раз дают… Дыхалка хорошая… – сказал Солев, немножко успокоившись, и принялся разыскивать свои кроссовки. Вы не поняли, свои кроссовки, а не чьи-то. Разве эти кроссовки свои? Нет, я не могу!..

Писатель жил близко, даже очень близко – в том же доме, что и Сереня, через несколько подъездов. Ему позвонили домой по сотовому. Писатель спустился, и вид у него был какой-то торжественно-мрачный, азартно-встревоженный, а сам писатель оказался не просто писателем, а очень даже знакомым писателем… Миша почти протрезвился, узнав Гену Валерьева, и даже подумал: «На ловца и зверь бежит», – но при мысли о ловце и звере хихикнул: очень смешная мысль.

– Вот, пришли, – сообщил Дрюня. – Спрашивай, пока мы тепленькие и пока «свин» не пришел. «Свин» придет – жрать пойдем.

– Вы слышали, что творится в Америке? – спросил Гена всё с тем же торжественно-мрачным и азартно-встревоженным видом.

Ответом ему был всеобщий хохот.

А в Америке творилось невообразимое: по словам Гены, пару часов назад в знаменитые нью-йоркские небоскребы-близнецы врезались пассажирские самолеты: сначала в один, а через полчаса во второй, а еще через полчаса самолет таким же манером расхреначил Пентагон. Небоскребы горят и рушатся, один уже упал. Доллар тоже падает. Захвачены еще одиннадцать самолетов, ищут, где упасть. Огромные жертвы, паника, из Белого дома всех эвакуировали, президент американский где-то прячется – боится, как бы и его не накрыло…

Мише показалось, что в речах Гены слышится не скорбь, а злорадство, и он подумал с недоумением: «Ничего себе христианин». Хотя, быть может, это он, Миша, спроецировал свои чувства на Гену, ведь это ему, Мише, сейчас радостно. И не легковесной обкурочной радостью захлестнуло Мишу, нет, – его радость тяжеловесно-злая, глубинно-нутряная, такая радость, которую жалкая обкурка ни породить, ни заглушить не способна. «Не думал, что так ненавижу американцев!» – мысленно удивился он. А потом он вспомнил американские самолеты над несчастной Сербией, и кассетные бомбы, и людей с мишенями на груди, смеющихся в злое небо, и студенческую пирушку по поводу сбитого сербами самолета-невидимки. И Миша понял свои чувства, и ему показалось, что и Генины чувства он понял.

«Наверное, это им за Сербию, – думал Гена в полном согласии с Мишиным предположением, – Божья кара. А если так, то, может, не совсем потеряна Америка в очах Господа? Раз Он ее вразумляет, значит, надеется на покаяние. И теперь всё будет зависеть от того, как американцы поведут себя». Гена был рад за Америку: наконец-то у нее появился шанс оторваться от пожирания гамбургеров и задуматься о вечном.

– Хрен ли ты ржешь, придурок? – услышали Гена и Миша возмущенную реплику, обращенную к кому-то четвертому. – Прикинь, если бы в твой дом самолет врезался!

«Правда, нельзя так, – урезонил себя Миша и с осуждением глянул на Гену. – Люди всё-таки, хоть и америкашки!..» И вдруг ему стало страшно.

«Ты прав, парень… – смущенно подумал Гена, – Америка не грешнее России. И вообще, если по Федору Михайловичу, то все за всех виноваты. Ведь не вступилась же Россия за Сербию – погрозилась, да и отошла в сторонку, предала. Так что могли бы и в наши дома самолеты врезаться за ту же Сербию…»

– Послушайте! – произнес Солев вздыбленным от ужаса голосом. – А вдруг они уже к нам летят?!

– Хрен ли ты всех на измену сажаешь?! – воскликнул Сереня, а Валерьев припомнил, что идиома «сесть на измену» означает «испугаться» и что обкуренного человека очень легко испугать.

«Что уж это за сказка? – подумал вдруг Гена. – В ней кто-то кого-то пугал и смешил: «Вот, ты меня насмешил – а теперь напугай!» Что же за сказка? И вообще зачем я про самолеты начал, мне же интервью брать…»

– Нет, не полетят они к нам, у нас небоскребов нет.

– И топлива им не хватит, если из Америки лететь.

– Хватит, летают же самолеты в Америку, значит, топлива хватает.

– Они в Москву полетят, если полетят.

– А вдруг полетят в Москву, а топлива не хватит, и придется на нас падать?

– Всё равно не на нас: у нас пятиэтажка, в пятиэтажку им западло будет врезаться – надо в девятиэтажку хотя бы.

– А я в девятиэтажке живу, – сказал Миша, и все посмотрели на него с сочувствием.

– Ничего, – утешил кто-то. – Может, и не в твою попадут. У нас же много девятиэтажек!

«А интервью идет! – с удовольствием отметил про себя Гена, в этот момент начисто забыв о нью-йоркских событиях. – Типичный обкурочный гон. В рассказе главное – сам тон бредовый воспроизвести, а содержание можно вставить любое».

– Ген, а что ты про доллар говорил? – полюбопытствовал Курин. – Падает?

– Еще как! В некоторых обменниках чуть ли не в два раза упал.

– Ни хрена себе! Это же можно кучу бабок сделать!

– Делай, – сказал Валерьев с легкой брезгливостью, но вспомнил, что и у него первой мыслью при известии о грандиозном падении доллара была мысль о валютной спекуляции. «Та же фигня, что с Россией и Америкой, только в микромасштабе, – пристыженно подумал он. – Мы можем в других видеть только те грехи, которые в нас самих есть. Россия грешна американскими грехами, а я – куринским сребролюбием и лихоимством. Так что работает святоотеческая формула, еще как работает…»

– Денег нет, – сокрушенно признался Дрюня, – а то бы всё в доллар вложил. Он ведь через пару недель выправится – прикиньте, навар какой…

– А может, на них через две недели опять самолеты посыплются.

– Исключено, – авторитетно заявил Курин. – Такая жопа раз в сто лет бывает. Чаще просто не выгодно.

– А при чем тут выгода?

– Ну, прикиньте, – принялся фантазировать Дрюня. – Америке нужна нефть, а эти взрывы – замечательный предлог, чтобы завладеть нефтью. Списать всё на каких-нибудь арабов, которые в нефти купаются, разбомбить их в качестве ответных действий и взять нефть. Проще пареной репы.

– Вот это, блин, голова! – восхищенно воскликнул кто-то. – Сроду бы не додумался!

– Похоже на правду, – пробормотал Миша.

«Неужели всё так просто?! – ошарашенно подумал Гена. – Нечего сказать, блестящий геополитический ход… А вообще, он-то что здесь делает?» Последняя мысль относилась к Мише, которого Гена приметил только в этот момент. Обкуренный Миша задумчиво смотрит на обкуренного Дрюню – вот он что здесь делает. А что делает в обкуренной компании сам Гена Валерьев – определить гораздо сложнее. По идее, он должен брать интервью – но где оно, это интервью? Только про Америку и спросил и сам же на вопрос ответил. Ничего себе интервью…

Похоже, что те же мысли посетили и Курина, поскольку он, словно опомнившись, вдруг обратился к Валерьеву:

– Ты спрашивай, Ген, спрашивай, писатель, спрашивай. Просто так мы, что ли, к тебе пришли? А то ко мне уже «свин» подбирается – не до тебя скоро будет. Спрашивай – ну?

Валерьев слегка опешил от такого напора, но всё-таки спросил о каких-нибудь прикольных ситуациях, приключавшихся по обкурке; на самом деле у него уже была записана довольно богатая коллекция таких ситуаций, собранных в предыдущих интервью, но вопроса поумнее он придумать не успел.

– Ну, к примеру, однажды зимой мы в троллейбусе по обкурке катались – помнишь, Леш? – произнес Дрюня. – Там еще кондукторша потная была, и Сереня сказал, что она из бани, – помнишь, Серень?

– Да! – всхохотнул Сереня. – Года три назад дело было. Эх, мы и ржали! А еще, помните, у меня на хате телевизор смотрели по обкурке и там в рекламе какие-то уроды бошками с разноцветными хайрами мотали?

– Помним, – оживились многие, – помним! Кто уж там сказал: «Такими же будем!»?

– По ходу, Кура сказал: «Такими же будем!»

– «Такими же будем» – это ж надо такое сказать! Эх, и ржачка была!

– А помните, мы к Генке на день рождения ходили? Не по обкурке, а так просто, когда маленькими были? Он тогда еще фокусы показывал – шарики спицей прокалывал… Помнишь, Ген?

Гена растерялся. Да, что-то такое было… Точно, было! Но как же давно это было, Господи! Лет десять, наверное, назад! Бабушка была еще жива, и морская свинка была жива – нет, свинку тогда еще не купили… И папка что-то паял, и раскаленное жало паяльника несказанно мягко входило в янтарную канифоль, и пахла канифоль непередаваемо – счастьем она пахла. А на том дне рождения, действительно, был фокус: на воздушный шарик по двум сторонам наклеивались кусочки скотча, и через эти кусочки можно было с легкостью пронзить шарик острой вязальной спицей, и он не лопался. Но после извлечения спицы из шарика необходимо было всё-таки с ним разделаться, иначе он сдулся бы и обман бы раскрылся. Поэтому Гена подбрасывал мнимоцелый шарик вверх и насмерть поражал его всё той же спицей.

– Ты что, Ген?

– Ничего, – ответил Гена нетвердым голосом, стараясь не моргнуть, ни в коем случае не моргнуть. – Вспомнил. А еще что-нибудь из детства вы помните?

– Ну, как Ираида Семеновна писать нас учила. С наклоном надо, типа того. И пока не получится, тетрадки как своих ушей не видать – будешь писать в прописях. Помнишь?

Гена не помнил. Он глотал и глотал горловой спазм и никак не мог проглотить. А обкуренные одноклассники с волшебной легкостью вспоминали их далекое общее детство, основательно подзабытое Валерьевым. «Вот она, черточка для рассказа! – думал он, стараясь дышать глубоко и размеренно, но упражнение мало помогало. – Дети! Дети! Для того и обкуриваются, чтобы из детства не уходить! Смешинка в рот попала – это ведь из детства ситуация! Нет, хватит, не выдержу больше!..»

Гена торопливо пожал всем руки, пробормотав, что ему пора, и шмыгнул в подъезд. Лишь на площадке второго этажа он прекратил сдерживаться и тихо расплакался.

Глава четырнадцатая

Мгновенно опознанный русоволосый дылда стоял чуть сзади, по левую сторону дороги. Стоял он за частично разгороженным деревянным заборчиком, покровительственно возложив на него руку. Дылда этот, по имени Костя, одноклассничек, позапрошлым летом на выпускном вечере пьяно просил прощения за то, что частенько доставал меня прежде… Тогда я выпил с ним и пожал липкую винно-водочную ладонь. После мы раза три-четыре случайно встречались, мило беседовали и расходились довольные.

Подходя к Косте, я бессознательно считал шаги и, поздоровкавшись через штакетник, постарался припомнить, стрелялись ли с десяти шагов. «Конечно, стрелялись: Печорин с Грушницким аж с шести стрелялись… Но к чему это вдруг?..» – спохватился я.

– Ты, Ген, вмазался, что ли? В смысле укололся. Зову – не откликаешься, и мотает тебя…

– Задумался, – ответил я, хотя вопроса, по сути, и не было. – А ты, вроде того, яблочки тыришь… Да еще и прохожих обкидываешь.

Сдержанно усмехнувшись, дылда молвил:

– Вроде того. Откуда здесь?

– Дела.

– Откровенный ты наш… А вообще как?

– Да неплохо.

– И у меня всё путем. Денег вот только нет: позавчера последние баксы на героин потратил…

«Про героин врет», – подумал я, но тем не менее расположил на лице любопытствующе-уважительное выражение. Я собирался написать что-нибудь про наркоманов, а тут как раз…

– Ты вроде собирался рассказ написать про нариков? – послушно поинтересовался он. – Мы тут как раз обкуриваться сейчас будем – можешь посмотреть.

Я глянул на часы: до службы осталось три четверти часа.

– Да как-то это… Не знаю даже… – неуверенно произнес я.

– Времени займет мало: за полчаса всё самое интересное увидишь. Да какое там полчаса – минут двадцать от силы, а остальное – бред! – искусительно увещевал Костя. – Когда еще такой случай представится?

– Когда еще представится…

Вяло потрогав хвост последней его фразы, я вновь глянул на часы и понял, что соглашусь. Но Костя, не осознав, что уже уговорил, продолжил:

– Курить будем план. Это, честно говоря, и не наркотик – так, баловство. И тебя обкурить можем – тогда точно рассказ напишешь.

– Спасибо, конечно, за предложение… – поспешно начал я, но был прерван.

– Да ладно тебе! – чуть ли не брезгливо сказал Костя, слегка запрокидывая голову и морщась. – Не хочешь – не надо. Это уж я по доброте душевной предложил. Просто посмотришь.

«В самом деле, – подумалось, – не заставит же он меня обкуриться, если я отказался». Мысль была вроде бы самой естественной, самой логичной, но я понял, что храбрюсь и успокаиваю себя, и оттого разозлился и помрачнел. И вновь чудовищным ростком проклюнулся в памяти мясистый палец бражника, выщелбанивший меня на дорогу в церковь, и вспомнились мысли о лагере и вердикт «оскотинился!..».

«Что же это?.. Ради какого-то никому не нужного рассказа я готов окунуться в еще большую мерзость! Как же это совмещается во мне?!» – с возмущением воскликнул я мысленно и, чтобы не отвечать, хмуро спросил вслух:

– Ты с кем обкуриваешься?

После моего вопроса Костя, такой обстоятельный и солидный прежде, по-мальчишески оживился. Он даже телом отреагировал на вопрос: облокотясь на штакетник, быстренько потянулся, как собака, отведя назад напряженную ногу, потом сладко прикрыл озорно блеснувшие глаза, хотел, верно, выдержать театральную паузу, но не утерпел и сразу посмотрел на меня.

– С кем обкуриваюсь – просто прикол, – сформулировал он наконец. – Если бы умел, рассказ бы написал – назидательный, для младшего и среднего школьного возраста… Прикол. Короче, вон в том сарайчике сидят, дожидаются. Три пацана, восьмиклассники – прикинь?! Лет по тринадцать им, мелюзге… Ты, кстати, без дела зря стоишь. Обойди заборчик и помогай райку собирать. С другой стороны иди, там разгорожено… Пакет вот висит… Мелюзга, значит. Вчера ко мне подвалили, попросили, чтобы я им план пробил. Знаешь, чувство такое возникло, когда их увидел, какое-то кисельное, вроде отцовского, наверное. Тринадцать лет… – мечтательно протянул он. – Помнишь этот возраст?

– Помню, – уныло отозвался я.

Я и впрямь помнил: в тринадцать лет или около того некий дюжий одноклассник схватил меня за ноги и, держа вниз головой, побежал со мной по футбольному полю – как не помнить ужаса от вида такого низкого, такого пыльного прыгающего неба с островками жухлой травы?..

– И я помню… – размягченно поддакнул Костя, вероятно, решивший, что моя интонация вызвана тоской по детству. – Я ведь тогда таким паинькой был – ужас! По бабам не ходил, даже водки не пробовал, с горки катался на этих самых, на кассетах от молока… А тут – пробей нам, дядя, костыль плана, а мы отсыплем, не обидим. Они ж в этом возрасте круче яиц!

Костя аж запыхался от внезапно нахлынувшего и сразу же посмеялся над собой, признавшись, что по пьяни он всегда сентиментален и хочет писать стихи, а сегодня с чего – непонятно.

– Ясный хрен, я напросился к ним, приму один-два пáрика – и хватит. Мне главное на них посмотреть, а обкурка – фиг с ней…

– А мне и вовсе только посмотреть, – примолвил я, казалось бы, вовремя, но Костя вдруг зло скривился.

– Пошли – ты вроде торопился. Яблок хватит. – Он сдернул пакет с колышка забора так, что оторвалась ручка.

– А зачем яблоки? – поинтересовался я, почувствовав интуитивно, что могу таким вопросом прогнать странное Костино озлобление.

И действительно, он оттаял.

– Ну как же, после обкурки-то… Но это ладно. Самое смешное, что мы спички тянули, кому идти. Вот тебе образчик демократизма. Я мог бы любого послать (нашли молоденького!), а пошел. То-то, студент! – И, прихлобучив к рассказу ненужный покровительственный довесок, он неожиданно предложил: – Ты яблоки ешь, нечего облизываться. Любишь райку?

– Да, – ответил я и надкусил райское яблочко – то, что покрупней да порумяней. В самом деле, кто не любит райку? Это потом, когда набьешь оскомину, райские яблочки кажутся не больно хорошими, а в первые-то мгновения… Четыре укуса – и огрызок отлетел в сторону. – Ну, и где твои наркоманчики?

Впрочем, мы уже шли к ветхому сарайчику и вопрос был излишен.

О рассказе про наркоманов вообще и про курителей плана в частности я крепенько подумывал в летние месяцы. Нежданно на меня свалился преотличный материал, и я крутил-вертел его так и сяк, но в рассказ оформить не мог. Что касается обстоятельств получения материала, то они банальны: шел с давнишним приятелем, говорить было нечего, он спросил, о чем бы таком поведать, и я почему-то ответил, что о наркоманах. «Пожалуйста!» – согласился он и поведал.

Речь в основном шла о плане – мол, своя рубашка ближе к телу. Хотя рассказывал приятель в подробностях и о гашише, и о «молочке», и о «каше». Затем разговор перекинулся в область неизведанного, но виденного многократно, то есть в область «настоящих» нариков, тех, кто вмазывается (колется). Странное чувство я испытывал, помнится, когда выспрашивал, – дикую помесь недоверия, любопытства и гадливости. Да еще и буйная радость приплеталась, я чуть не прыгал и вовсе забыл, что интервью дает мой приятель, а не какой-то там удачно подвернувшийся посторонний…

Разумеется, придя домой, я всё записал по памяти.

Идею рассказа о нариках дворовые знакомые восприняли восторженно. Однажды они даже такую смешную штуку спроворили: обкурились компанией чуть ли не в десяток человек и, заботливо позвонив мне, облепили лавочку у подъезда. Я спустился к ним с блокнотом и ручкой, чем вызвал неудержимое ржание…

Но рассказа не получилось. Я лишь набросал что-то вроде сухого интервью, только чтобы не забыть, и отложил до лучших времен. И вот теперь, когда лучшие времена наступили, я представил то интервью худосочным мертвецом в гробу на колесиках, и я без труда, чуть подергивая за веревочку, катил этот гроб за собой. Я уже предвкушал, как пинком втолкну его в узкую дверь сарайчика, как заговорю с теми мальчиками, а интервью оживет, выскочит из гроба, острозубо вопьется в разговор и высосет всё, чего мне недоставало для рассказа…

Да-с, читатель, – такие вот гадкие ассоциации.

Мы шли мимо грядки с крупной краснозадой морковью – сидит девица в темнице, а коса на улице. Воображаемый гробик, внезапно накатывая при ходьбе, сильно бил по икрам.

– Стой! – приглушенно сказал Костя, немного не доходя сарайчика.

Я послушно остановился, надоевший гробик провалился сквозь землю, жадно вырвав веревочку из пальцев. Надо было спросить, в чем дело, но я взамен только молча подумал, что морковка явно уродилась.

– Дело вот в чем: те пацаны сейчас все на измене – ну, мало ли. Меня, к тому же, давно нет. Можно приколоться. Вломись к ним, рявкни что-нибудь вроде «запалились, говнюки»… А там я войду, так что рожу они тебе набить не успеют. Хорошая идея?

– Неплохая, если ты меня не подставишь, – сказал я и с сомнением продолжил: – А что, правда, могут рожу набить?

– Тебе-то? Да за милую душу! Не, ты не обижайся, я просто на вопрос ответил.

Странно, но идея вторжения понравилась мне настолько, что даже ненадежность прикрытия почти не смущала. Прикол был таким детским… «Вот бы проделать то же самое без подстраховки! – размечтался я, но вмиг урезонился: – Нет, всё-таки давненько меня не били…» Я подошел к двери сарайчика, толкнул ее – не поддалась, толкнул сильней – внутри глухо стукнуло по полу, и дверь отпахнулась. А я так и гаркнул с порога – громко, чеканно, почти весело:

– Здравствуйте, мальчики-наркоманчики!

* * *

– Здравствуйте, мальчики-наркоманчики! – так и гаркнул я с порога – громко, чеканно, почти весело.

Костина информация оказалась верной: их было трое, и шуганулись они порядочно. Один отпрянул, соскочив со старого перевернутого ведра, а оно повалилось и звякнуло дешевым варварским звяканьем. Другой, согбенно сидевший у стены, распрямил спину и хорошо приложился затылком. Третий лишь вздрогнул, перемялся на корточках и, щурясь от солнечного света, хлынувшего в дверной проем, тявкнул:

– Тише, сука!

– У-тю-тю! – зловеще протянул я и, погрозив пальчиком тявкнувшему, привалился к косяку.

Бугаистого вида пацанчик, которому, наверное, последний раз утютюкали в ползуночном возрасте, явно опешил и к тишине больше не призывал. Вскочивший с ведра нервный чернявенький симпатяжка теперь стоял и смотрел мне в лицо – завороженно, не мигая, будто в жерло пушки. Щуплый очкарик, приложившийся затылком, теперь потирал его и разглядывал меня с обыкновенным любопытством.

«Немая сцена на полминуты, не больше, – прикинул я. – А через минуту меня попросту будут бить. Вот этим обломком черенка, похоже, подпирали дверь. Им еще можно очень ловко звездануть по коленке, неделю хромать придется. Кости нет: прилип, наверное, к какой-нибудь удобной щелочке и выручать не собирается. Н-да…»

Чтобы отвлечься от тошнотворных мыслей о солоновато вспухшей губе, прохудившемся носе или оке в трауре, я стал пристально смотреть на очкарика. Тот вдруг побледнел и боязливо спрятал взгляд в самый укромный уголок сарая, в декоративную гущу паутины. Знаю вас, очкариков, – сам такой! В абстрактных измышлениях вы хоть куда, а случись что конкретное – жирафы жирафами. А и тебя, милок, пробрало: застукали, запалили!

Полминуты просыпались и замерли внизу крохотным песочным холмиком. Бугайчик посмотрел на меня, потом сунулся взглядом в дверной проем и, видимо, поняв, что дополнительных гостей не ожидается, пружинисто встал на ноги. Он медлительно подошел ко мне вплотную и, чуть задрав голову, чтобы видеть лицо, угрожающе поинтересовался:

– Ты кого наркоманами назвал? – и после молчания с моей стороны прошипел: – Не слышу!

«Ого! – подумал я и ничего кроме подумать не успел – не оттого, что меня ударили, не было такого. Мысль прервалась потому, что в дверном проеме возник Костя – в лучших традициях приключенческого жанра, в распоследний момент.

– Как всегда, вовремя! – произнес я, стараясь выглядеть ироничным, а не благодарным. И, склонившись к недоумевающему бугайчику, шепнул: – А обо мне спроси у дяди Кости.

Костя представил меня как приятеля-одноклассника и писателя (при последнем титуле меня передернуло), рассказал, что то, что здесь было, – прикол, и похвалил бугайчика: мол, молоток, Леша, не законил. Все успокоились, посмеялись, и долговязый миротворец затворил скрипучую занозистую дверь, подперев ее тем самым обломком лопатного черенка, о котором я думал.

Лишь после этого я увидел сарайчик во всей красе: предрассветный сарайный сумрак местами был прошпигован солнечными лучами из щелей. Один из них косо перечеркнул щуплого очкарика, другой – написанную на стене анатомическую пошлость. Добавочным источником света, помимо щелей, служило махонькое квадратное оконце под косой крышей, но оно было так запылено и заляпано грязью, что свет почти не просачивался сквозь него.

Заперев дверь, Костя прошел в уголок и царственно воссел на одноколесную тачку. По пути он наступил на узловатый, мокро хрустнувший корень хрена. Бугайчик Леша и чернявенький мальчонка тоже сели – так же, как и до моего вторжения: один – раскорякой, а другой – на ведро. Кстати, забыл упомянуть, ведь Костя нас познакомил, и теперь я знал, что на ведре – Толя, а у стены – Сергей (всё еще потирает затылок, вот задел за ухом за дужку очков, и они подпрыгнули). Я же стоял, привалившись к косяку, как прежде: дверью меня не стронуло.

– Проходи, Ген, присаживайся, чувствуй себя, как дома… – радушно предложил Костя.

– Но не забывай, что ты в гостях, – шаблонно закончил Леша, ухмыльнувшись заезженной остроте.

– Не забуду, – пообещал я, присматривая, куда бы притулиться.

Обстановочка в сарае была вполне деревенской: ведра и лейки, лопаты и вилы, промасленная рвань, рассохшиеся доски… Трое пареньков не портили картинку – сельские ребятишки, курящие махорку тайком от взрослых. А четвертый, переросток, – сельский дурень, который всё с пацанами да с пацанами… Банально, как лужок с пастушками! Но это всего лишь видимость, ведь вокруг – город, и курить ребятишки будут отнюдь не махорку.

– Сюда можно? – небрежно поинтересовался я, подходя к перевернутому ведру рядом с бугайчиком и, не дождавшись ответа, сел.

Ведро сильно выбивалось из окружающего, поскольку было покрыто клетчатым листом бумаги, явно выдранным из школьной тетради. «Не к моему же приходу его так застелили», – заинтригованно подумал я и вдруг понял. Полчаса прошлого двухмесячной давности проявились в памяти, и вот я уже вижу точно такой же выдранный тетрадный лист, только не на ведре, а на табурете, только не в сарае, а в уютной комнате…

…В комнате Стаса (так звали приятеля, впервые рассказавшего мне о нариках) было уютно. В чем уют состоял, лучше не говорить, иначе комнату сразу опознают, а так – абстрактный уют, не подкопаешься. Я навестил Стаса с намерением разузнать побольше о планокурении, в частности о том, как забивают костыли. Чем не повод зайти к приятелю? Со временем поводов становится всё меньше, а те, что есть, начинают казаться такими незначительными… Но прочь лирику! Я протянул Стасу узенькую простецкую пачку папирос «Герцеговина Флор» с издевательской надписью «Элитные» на каждой штучке и, мило улыбнувшись, молвил: «Ну-с…»

Если бы я писал рассказ только о планокурах, я бы, несомненно, очень художественно и метафорично, очень развернуто и понятно показал, как забивают костыль, то есть как изготовляют специальную планокурскую папиросу. Что греха таить, я прежде так и сделал, но подумал и по линеечке зачеркнул написанное. А вот дам-ка я вам лучше схему забивания костыля, по пунктикам, а пунктиков не расшифрую: по-моему, получится забавно. Итак, вначале папиросу потрошат, затем папиросную бумагу почти полностью стягивают зубами с картонной трубочки, потом делают «пятку», а после осуществляют процесс под названием «пылесос»… Ну как? Уверен, к технологии вы уже относитесь уважительно – еще бы, такая тарабарщина терминов! «Да, – скажете вы, – но это сухо и неинтересно». Погодите! Сейчас всё будет.