Евгений Аврутин

Велижское дело. Ритуальное убийство в одном русском городе

1. Прогулка Федора

Как и большинство православных жителей Велижа, Емельян Иванов находился от заката Великой субботы до предрассветных часов Светлого воскресенья в церкви, празднуя Воскресение Христово. Домой он после пасхального бдения пришел усталый и голодный и сел скромно разговеться вместе с женой Агафьей Прокофьевой. После трапезы супруги прилегли вздремнуть: Емельян – на кровати, а Агафья – на печи. Но тут в горницу вбежал их сын Федор и попросил у мамы крашеное пасхальное яичко. Агафья хотела, чтобы сын его съел, но Федор ответил, что не голоден. Он катал яйцо по полу, пока скорлупа не раскололась на мелкие кусочки, а потом отправился во двор играть с двоюродной сестрой. Федор, одетый в черный полосатый кафтанчик и черные кожаные башмачки, с вылинявшим голубым платком на шее, вышел на улицу около одиннадцати часов утра – все остальные жители в это время были дома и отдыхали после бессонной ночи[39].

Емельян, официально являвшийся казенным крестьянином, был в свое время на двадцать пять лет взят в солдаты. Восемнадцать лет он служил мушкетером, объездил дальние уголки империи. Получил ранение, какое именно – неизвестно, был переведен в инвалидную команду, где и провел оставшиеся годы службы. Большинству солдат не удавалось в их положении создать семью, однако Емельяну в этом отношении повезло. По прибытии в Велиж он сразу же встретил Агафью Прокофьеву, родом из села Усвяты, и женился на ней. У них родилось четверо детей: трое сыновей, двое из которых умерли в родах, и дочь. После того как Емельян был уволен с действительной службы, семья продолжала жить в солдатских казармах на окраине городка, на Витебском тракте. Хотя после увольнения с действительной службы солдаты больше не подвергались контролю со стороны бывшего начальства, им, как правило, трудно было вернуться к гражданской жизни. В большинстве своем они жили в бедности, бродяжничали в поисках работы; те, кому, как Емельяну, улыбнулась удача, батрачили или занимались незамысловатым ремеслом, чтобы хоть как-то прокормиться [Kimerling Wirtschafter 1990: 34–34; Keep 1985: 197–199].

Все Светлое воскресенье родители ждали, когда сын вернется с прогулки. Но Федор так и не появился, и в течение двух суток небольшая группа друзей и родных безуспешно прочесывала город и его окрестности в поисках мальчика. На третий день, когда Емельян и Агафья, пообедав, отдыхали дома, в дверь постучала незнакомка. Из показаний нескольких свидетелей мы знаем, что это была побирушка по имени Марья Терентьева. Как только Агафья открыла дверь, Терентьева объявила, что может назвать местонахождение пропавшего мальчика. Она попросила зажженную свечу и, поставив ее в горшок с холодной водой, сообщила, что Федор жив, но заперт в погребе большого кирпичного дома Мирки Аронсон. Еды и питья там вдоволь, однако Федора морят голодом и жаждой. Далее Терентьева заявила, что ночью собирается вызволить мальчика, но боится, что зло могло уже свершиться и что мальчик умрет в тот самый момент, когда она придет ему на помощь[40].

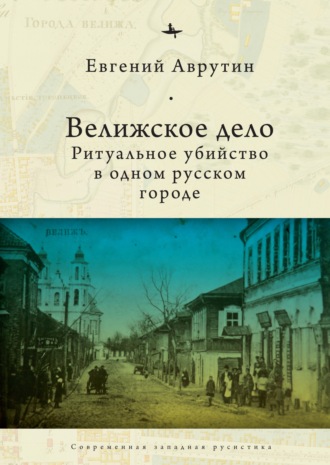

Нарисованный от руки план Велижа; возможный маршрут прогулки Федора отмечен в правом нижнем углу (Пережитое. 1911. № 3)

Емельян счел эти откровения ерундой. Он объявил, что Терентьева не гадалка, а лгунья. Он, мол, видел, как гадалки предсказывают судьбу. Однако чем больше он думал о сыне, тем сильнее тревожился. Ему хотелось пойти самому посмотреть что и как, но Терентьева потребовала, чтобы пошла его жена. Емельян велел Агафье вместе с сестрой Харитиной дойти до рыночной площади в самом центре городка, где находился дом Аронсон. Если Агафья почувствует, что мальчик внутри, пусть отправится в деревеньку Сентюры и поговорит с Анной Еремеевой, двенадцатилетней девочкой, которая, как считалось, обладала даром ясновидения. Однако, едва зайдя во двор дома Аронсон, Агафья тут же поспешила обратно, испугавшись, что ее примут за воровку. Ближе к вечеру сестры добрались до Сентюр, где Агафья умоляла девочку Анну рассказать ей о судьбе сына. После долгих уговоров Анна сдалась: она якобы зашла «в тот дом, где сын ее хранится и очень слабым; если хочет видеть его, то наступающую ночь стерегла бы, он будет кончать жизнь»[41].

Когда Агафья вернулась домой и поделилась новостями с мужем, трое жандармов уже расследовали уголовное дело. Еще в первой половине дня Емельян сообщил в полицию Велижа, что сын его исчез без следа. Допросили многочисленных свидетелей, жандармы тем временем искали Федора. Еще задолго до окончания расследования по городу поползли слухи, что мальчика убили евреи.

Четыре дня кряду жандармы тщательно прочесывали город и окрестности. Наконец 28 апреля 1823 года, не обнаружив ни единой зацепки, они приостановили расследование и объявили мальчика пропавшим без вести. Внезапное исчезновение Федора наверняка стало тяжелым ударом для его родителей. Хотя в материалах следствия нет упоминаний о психологическом состоянии Агафьи Прокофьевой, она, надо полагать, была на взводе, когда на пороге вновь появилась Марья Терентьева. Та коротко осведомилась, почему городовые прекратили поиск. А потом, к изумлению Агафьи, в точности пересказала историю исчезновения мальчика. Еврейка по имени Ханна Цетлина подошла к Федору, когда он стоял на мосту, дала мальчику кусочек сахара и отвела во двор к Евзику Цетлину, где он и находился, пока кто-то не переправил его под покровом ночи в дом Мирки Аронсон.

Терентьева была уверена, что сможет обнаружить тело, и пригласила Агафью пройти с ней на кладбище. Однако сразу после этих слов Терентьева выбежала из дома, и больше в ту ночь ее не видели. Когда муж вернулся домой, Агафья пересказала ему все события дня, однако Емельян отказался поверить, что сына его похитили евреи[42].

Слухи расползались все стремительнее, и тут масла в огонь подлило совершенно неожиданное открытие. 2 мая, в тот день, когда Терентьева предложила Агафье сходить на кладбище, у Василия Коханского убежала лошадь. Коханский взял собаку и пошел ее искать. Они прошли метров пятьсот в сторону заболоченной рощи на окраине города, и собака внезапно рванула вперед с громким лаем. Сначала Коханский решил, что нашлась его лошадь, но быстро понял, что собака лает над трупом мальчика, который лежал вверх лицом и был «во многих местах исколот». Коханский вспомнил, что несколько дней назад потерялся сын Емельяна Иванова, и отправился сообщить горькие новости своему соседу[43].

Рано утром следующего дня четверо официальных лиц осмотрели место преступления и составили подробный отчет. Было отмечено, что тело найдено в густой траве в заболоченном леске примерно в полуверсте от центра города и чуть более чем в полуверсте от дома родителей мальчика. Кроме того, оно лежало в 77 метрах от Щетинского тракта – проселочной дороги, по которой через три перекрестка можно было добраться до центра города. И наконец, самое важное: на правой стороне тракта были обнаружены свежие следы, они вели в рощу и прямо к телу мальчика. На основании этих улик жандармы предположили, что не менее пяти человек привезли мальчика на рессорной бричке с коваными металлическими колесами. Более того, они были убеждены, что преступники поставили бричку на обочине тракта, а потом сбросили тело в траву. Установить точно, откуда приехала бричка, не удалось, потому что следы были затерты другими повозками, проезжавшими по тракту на протяжении нескольких дней. Однако поскольку никто из проживавших поблизости не заметил подозрительных лиц (то есть евреев), отъезжавших от рощи на рессорной бричке, жандармы пришли к заключению, что преступники вернулись в город. Поскольку иных улик обнаружить не удалось, был произведен допрос двух главных свидетельниц, Марьи Терентьевой и Анны Еремеевой, а также обыск в доме Мирки Аронсон с целью найти ключи к раскрытию убийства[44].

Мальчик умирал долго и мучительно. Когда квартальный надзиратель Лукашевич начал расследование, результаты вскрытия, подготовленные штаб-лекарем Левиным, уже показали, что маленького Федора многократно кололи тупыми гвоздями. По всему телу имелись круглые проколы глубиной менее сантиметра: пять на правой руке, равномерно распределенных от локтя до кончика ладони, три на левой, четыре на затылке и у левого уха, один сразу над правым коленом, один на спине. Кожа на стопах, предплечьях, животе и голове затвердела, стала желтой или багровой, как будто тело мальчика терли жесткой тканью или щеткой. Над коленями была наложена плотная повязка, препятствовавшая кровообращению, в результате чего колени и ступни посинели, возможно, даже почернели. Губы были плотно прижаты к зубам, нос вдавлен внутрь сильным ударом. Багровый синяк на затылке указывал на то, что рот мальчика был завязан тканью или веревкой. Пищеварительные органы, в том числе желудок и кишки, оказались совершенно пустыми, наполненными одним воздухом. Заключение завершалось выводом, что четырнадцать проколов были сделаны с целью выцедить из тела кровь[45].

5 мая квартальный надзиратель Лукашевич провел тщательный обыск в доме Мирки Аронсон, уделив особое внимание кухне, сараю и конюшне, однако никаких улик, которые связали бы Мирку или кого-то из ее родственников (дочь Славу, зятя Шмерку Берлина, внука Гирша и его жену Шифру) с убийством, обнаружено не было. Лукашевич хотел осмотреть погреб, однако Берлин ответил, что при доме его нет. Впоследствии Лукашевич выяснил, что на самом деле в доме было два подвала: один под сенями, другой под лавкой, где торговали продуктами и спиртным. На вопрос, почему он скрыл правду, Берлин ответил, что не видел причин показывать подвалы инспектору: они, мол, старые, там ничего нет. Берлин явно понимал, что может серьезно пострадать, если представители закона обнаружат что-то хоть сколько-нибудь подозрительное[46].

Будучи купцом третьей гильдии, Шмерка Берлин занимал завидное место в социальной иерархии города. Он не только неплохо зарабатывал на торговле лесом и спиртным, а также управлял единственным стекольным заводом в уезде, но и породнился через брак с состоятельным семейством, проживавшим в одном из лучших домов Велижа. Двухэтажный кирпичный дом Мирки Аронсон находился в самом центре городка. Южным фасадом он выходил на рыночную площадь и здание городской управы, западным – на Ильинскую улицу, одну из основных магистралей города, на которой по преимуществу жили евреи. Дом, просторный по любым стандартам, состоял из двадцати четырех комнат, тринадцать из которых находились на первом этаже. Здесь располагались шинок, бакалейная лавка, еще как минимум три торговых заведения, два подвала (один с потайной лестницей) и несколько других помещений. Шмерка с женой Славой занимал одну из самых просторных комнат на первом этаже, а комната чуть поменьше служила спальней их дочери и ее мужу. Мирка Аронсон проводила большую часть времени в боковом крыле, состоявшем еще из шести комнат.

Открытка с видом рыночной площади. Дом Мирки Аронсон – четвертое здание справа

В Велиже, как и в других рыночных городах на западных окраинах империи, грань между сельской жизнью и городской цивилизацией всегда оставалась нечеткой. Так было и в семействе Аронсонов[47]. Посетители подходили к прочной железной калитке со стороны Ильинской улицы, там их встречал слуга и проводил во двор. Во дворе гуляли козы, куры и прочая домашняя живность, располагался скромный огород, то есть присутствовали все признаки и запахи сельской жизни. Длинный деревянный забор делил двор на два отдельных участка. С восточной стороны стояло несколько деревянных служб, среди них – домик для гостей, сарай, конюшня, нужник и деревянная изба с тремя скромными комнатами для прислуги.

Благодаря историко-этнографическим воспоминаниям М. Д. Рывкина (это одно из первых и самых содержательных описаний дела) можно восстановить детали, примечательным образом отсутствующие в официальных юридических документах [Рывкин 1911: 69–81]. В будние дни в этом внушительном здании было людно и царила суета. Горожане и жители окрестных деревень приходили выпить пива или водки в шинке или купить продуктов в бакалейной лавке – она считалась лучшей в городе. Помимо спиртного здесь продавали сдобу, ватрушки, селедку, фрукты, кофе, чай, табак, спички, свечи и многое другое [Dynner, 2014:17–20; Petrovsky-Shtern 2014:129–135]. Приезжавшие в город по делам поднимались по деревянной лестнице в трактир, где можно было перекусить в обеденном зале и переночевать в одном из номеров. Время от времени на пороге появлялись нищие и обездоленные: судя по всему, Мирка Аронсон славилась исключительной щедростью. Двое ее сыновей проживали в достатке по соседству, на Ильинской улице, а брат Шмерки Берлина – сразу за углом, на Петербургской, рядом с самыми почетными жителями Велижа: ратманом Евзиком Цетлиным и его женой Ханной. По субботам и праздничным дням все семейство – около сорока человек – садилось за стол на втором этаже дома.

Не будь соседей-христиан, ни Шмерка Берлин, ни Ханна Цетлина не смогли бы получать такую прибыль от шинка и трактира. По словам Рывкина, уважаемые жители города, от самых богатых польских шляхтичей до облеченных властью чиновников, время от времени заходили к ним в заведения [Рывкин 1911: 79]. При этом ни в коем случае не следует изображать жизнь Велижа своего рода мультикультурной идиллией. Повседневный обмен товарами и услугами не только способствовал общению, но и порождал множество ссор и конфликтов между жителями. В этом мирке не прекращались мелкие распри, скандалы, наговоры и сплетни. Как и во многих небольших поселениях по всему миру, в Велиже представление о добрососедских отношениях оставалось лишь идеалом, имеющим мало общего с реальностью[48].

Открытка с видом Смоленской улицы. На заднем плане – рыночная площадь и здание магистрата

Если Мирка Аронсон и Шмерка Берлин были уважаемыми жителями города, то Анна Еремеева и Марья Терентьева считались типичнейшими маргиналами. На момент, когда было обнаружено тело ребенка, Анна уже год с лишним кормилась подаянием как в Велиже, так и в его окрестностях. 25 марта, примерно за месяц до исчезновения Федора, Анна оказалась в деревне Сентюры. Однажды во время прогулки она внезапно почувствовала слабость и уснула на обочине дороги. Житель города Ларион Пестун заметил Анну, свернувшуюся клубочком в траве, и решил перенести ее к себе в теплую баню. Анна беспробудно проспала двое суток, во сне ей явился архангел Михаил, который взял ее за руку и прошептал в ухо, что на Пасху евреи загубят христианскую душу. Архангел Михаил снился Анне и после: в канун Пасхи он явился ей снова и возвестил, что евреи захватят христианскую душу и будет она в доме Мирки Аронсон. Когда Агафья Прокофьева пришла в Сентюры узнать, где находится ее сын, Анна сказала: «Ты идучи ко мне заходила в тот дом, где сын твой хранится, и если в силах взять его, то приложите старания, а буде не умеете, то по крайней мере караульте»11.

Марья Терентьева, как и Анна, на момент начала следствия прожила в Велиже год или два (точнее по архивным документам установить невозможно), перебиваясь чем бог пошлет. Она вышла замуж за человека, который почти все взрослые годы провел в солдатах. Несколько жителей показали, что Терентьева вела [49] «беспутный» образ жизни с самого своего появления в городе: родила внебрачного сына, при любой возможности крала еду, шлялась ночью по улицам и кричала, что ее душат[50]. Абрам Кисин вспоминает, что впервые увидел Терентьеву, когда она средь бела дня крала морковь и свеклу с его огорода. Когда он попытался ее шугануть, Терентьева так крепко его ударила, что он потом с трудом добрел до дому. Время от времени разъяренная Терентьева приходила к дому Кисина, крала овощи с огорода, бросала на землю выстиранное белье и яростно топтала его босыми ногами[51].

Согласно показаниям Терентьевой, в Светлое воскресенье она просила подаяния перед церковью, немного поболтала с одной прохожей, потом отправилась на окраину городка, по дороге просила милостыню. В сумерках она добралась до ручья Коневец и увидела на мосту двух маленьких детей, в том числе светловолосого мальчика в шапочке, кафтанчике и башмачках. В тот самый миг, по воспоминаниям Терентьевой, к мальчику подошла Ханна Цетлина, взяла за руку и увела прочь. Хотя о местонахождении другого ребенка Терентьева ничего не сказала, она заверяла, что Цетлина увела мальчика к себе в дом, где ее дожидались еще четыре еврейки. Терентьева не могла точно сказать, были ли они из числа домочадцев Шмерки Берлина, но была убеждена, что опознает как минимум двух. Потом она описала свои встречи с Емельяном Ивановым и Агафьей Прокофьевой, а закончила показания утверждением, что Емельян не поверил ни одному ее слову[52].

Показания Терентьевой обернулись для евреев подлинной катастрофой. Несколько недель кряду жандармы допрашивали десятки жителей города, как евреев, так и христиан, причем все внимание сосредоточилось на четырех основных подозреваемых: Евзике и Ханне Цетлиных, Мирке Аронсон и Шмерке Берлине, а также на ненайденной рессорной бричке. Золовка Емельяна Иванова Харитина Прокофьева из-за всех этих разговоров пришла к убеждению, что племянника ее убили евреи. Еще одна жительница города, Ефимия Федорова, услышала от одной из соседок, что евреи отвели мальчика в свою школу, там мучили и убили. Авдотья Максимова, служанка Ханны Цетлиной (впоследствии она сыграет важную роль в деле), показала, что не видела в доме христианского мальчика и не видела, чтобы Цетлина в тот день выходила. Еще одиннадцать свидетелей, из самых разных слоев населения, заявили, что не видели ни с кем из евреев маленького мальчика и не знают, кто совершил преступление. При этом они были убеждены, что евреи наверняка причастны к убийству. Следователями были допрошены еще двенадцать человек. Они показали, что Шмерка Берлин и Ханна Цетлина всегда были людьми безупречного поведения; восемь заявили, что не подозревают ни Берлина, ни Цетлину ни в каких злодеяниях, однако все двенадцать были совершенно уверены, что мальчика убили евреи[53].

Из материалов следствия видно, насколько крепко сюжет о кровавых жертвоприношениях засел в головах у жителей города. Свидетели один за другим заявляли, что евреи совершили ритуальное убийство мальчика, притом что никто из них не видел этого своими глазами. Единственной, кто, помимо Марьи Терентьевой, показал, что видел Ханну Цетлину с христианским мальчиком, была Дарья Косачевская. На Пасху, в час или в два пополудни, Косачевская пошла в шинок к Шмерке Берлину купить пива. По дороге она видела Ханну Цетлину со светловолосым мальчиком, одетым в синий или зеленый кафтанчик. Она полагала, что Цетлина с мальчиком идут в сторону города то ли от набережной, то ли от ручья, однако понятия не имела, куда они направлялись на самом деле. Купив пива, Косачевская немедленно вернулась домой и больше в тот день ни Цетлину, ни мальчика не видела. Судя по всему, рассказ Косачевской основывался на слухах, циркулировавших по городу, потому что, когда с нее стали требовать дополнительные показания, она больше ничего не смогла вспомнить[54].

По ходу следствия царские чиновники пытались следовать букве закона, не предъявляя подозреваемым обвинений до того, как будут допрошены все свидетели, рассмотрены все версии и изучены материалы экспертизы. Продолжались допросы свидетелей, появлялись новые вещественные доказательства, в городе нарастало напряжение. Да и как могло быть иначе? Евреи, судя по всему, примирились с мыслью: официальное обвинение самых уважаемых и богатых представителей их общины в ритуальном убийстве – всего лишь вопрос времени. 17 мая, когда квартальный надзиратель Лукашевич допрашивал ксендза Серафимовича, приехавшего в город в гости к знакомому землемеру Котову, более ста евреев окружили дом Котова: они залезали на забор и кричали квартальному надзирателю: «Не имеете права отклонять нашего еврейского ратмана Цетлина, он член». Такой неожиданный оборот событий заставил представителей власти насторожиться еще сильнее. Опасаясь, что накал страстей может привести к разгулу беззакония, магистрат немедленно издал указ: никому из подозреваемых и свидетелей не разрешается покидать пределов города, всех будут держать под строгим наблюдением, пока это мерзкое дело не будет раскрыто. Чего магистрату никак не хотелось, так это полномасштабного бунта[55].

Прошение Ханны Цетлиной в Велижский магистрат, в котором она заявляет, что не повинна в смерти Федора. Было переписано профессиональным писцом в январе 1829 года, когда документы по делу подготавливались для представления в Сенат

Евреи тем временем решительно отрицали свою причастность к убийству. Ханна Цетлина показала, что все пасхальное воскресенье провела дома. Более того, она настаивала, что не приводила в дом христианского мальчика и понятия не имеет, кто совершил преступление. Через несколько дней после дачи показаний Цетлина подала официальное объявление в магистрат, где подтверждала свою невиновность и называла обвинения беспочвенными. Она заявляла: «Я к себе никогда ни в какое время христианских мальчиков не водила, да и в тот день, как показывает солдатка, из дома своего вовсе не выходила по причине, что находился у меня отчаянно больной сын мой». По еврейской традиции, больного нельзя оставлять одного, поэтому к Цетлиной пришло несколько друзей помочь ухаживать за сыном. Она предлагала магистрату опросить Абрама Курина, Малку Бараду-чи и Геню Везменскую, а также других друзей и соседей – все подтвердят ее показания. В конце она высказала предположение, что Терентьева, скорее всего, выдумала все обвинения по причине давних счетов. Попрошайка постоянно шлялась по городу и собирала милостыню. Заходила она и к Цетлиной, и та несколько раз выставляла ее за дверь, ничего не подав. Каждый раз после этого Терентьева рассказывала направо и налево, как жестоко с ней обошлись[56].

В пасхальное воскресенье муж Цетлиной Евзик ходил по рыночной площади, приценивался к товару, потом посетил по делам несколько мест в городе. По этой причине он не мог сказать достоверно, выходила его жена на улицу или нет, однако был твердо убежден, что никакого христианского мальчика в доме у них не было. Мирка Аронсон, которой уже исполнилось семьдесят, отошла от семейных дел и старалась не обращать внимания на городские сплетни. Она понятия не имела, кто убил мальчика, но при этом не сомневалась, что ни ее зять Шмерка, ни внук Гирш никак в этом не замешаны, поскольку знала точно: они весь день провели дома. Явно доведенный до отчаяния, Шмерка Берлин высказал неправдоподобное предположение, что кто-то случайно переехал мальчика телегой, а потом исколол тело, чтобы представить ее смерть ритуальным убийством[57].

Что до рессорной брички, то несколько свидетелей видели такой экипаж в пятницу, 27 апреля, – в нем ехали двое неизвестных евреев. Одна из соседок показала, что около восьми утра, когда шел сильный дождь, она заметила, как по городу разъезжают два еврея. В то же утро, но раньше другая соседка сидела у окна и видела, как мимо проехала открытая бричка. Евреев этих никто в Велиже раньше не видел, однако потом выяснилось, что это дальние родственники Шмерки Берлина. Бородатый мужчина среднего возраста – его звали Иосель Гликман – впервые приехал в Велиж вместе с пятнадцатилетним сыном из города Ули, чтобы закупить сена. Гликман с сыном поставили бричку в соседнем дворе и, обогнув забор, вошли в дом Берлина, где пробыли до 1 мая. Власти немедленно заподозрили, что Шмерка и Гирш Берлины воспользовались рессорной бричкой Гликмана, чтобы перевезти тело в лес, в связи с чем были допрошены Гликман, семейство Берлиных и многие другие горожане. Однако Гликман опроверг обвинения в причастности к убийству, показав, что на бричке его не кованые колеса, а лошадей он взял у помещика, на которого в то время работал. Шмерка и Гирш Берлины также дали убедительные показания, никто из остальных свидетелей не сказал ничего, что позволило бы подвергнуть сомнению уверения Гликмана в собственной невиновности[58].

Расследование гибели Федора растянулось почти на год. Нельзя сказать, что речь здесь идет об исключительно длинном дознании или особенно неожиданном итоге. Велижское дело прошло три стадии розыскного процесса: длительное расследование на местном уровне, суд, утверждение приговора высшим губернским (поветовым) судом. Если речь шла об обвинении в кровавом жертвоприношении, российское правительство без колебаний выносило евреям максимально строгий приговор, ибо преступление считалось пределом варварства. Наказание предполагало пожизненную высылку, удары кнутом и палками, вырывание ноздрей или языка [Schrader 2002][59]. Несмотря на зловещие и жестокие слухи, гулявшие по городу, дознаватели не спешили делать выводы. В XIX веке российское правительство не отвергало кровавый навет напрямую, как это было принято во многих странах Европы, однако придерживалось взвешенной позиции.

6 марта 1817 года, в качестве отклика на расследование кровавого навета в Гродно, князь А. Н. Голицын выпустил циркуляр для губернаторов, требовавший соблюдения более жестких стандартов предоставления доказательств и более скептического отношения к факту совершения преступления. Циркуляр гласил:

По поводу оказывающихся и ныне в некоторых от Польши к России присоединенных губерниях изветов на евреев об умерщвлении ими христианских детей, якобы для той же надобности, Его Императорское Величество, приемля во внимание, что таковые изветы и прежде неоднократно опровергаемы были беспристрастными следствиями и королевскими грамотами, высочайше повелеть мне соизволил объявить всем г-дам управляющим губерниями монаршую волю, чтоб впредь евреи не были обвиняемы в умерщвлении христианских детей без всяких улик, по единому предрассудку, что якобы они имеют нужду в христианской крови[60].

Итак, согласно законам Российской империи, в случае кровавого навета евреи получали то же юридическое право на справедливый суд, что и любой другой подданный соответствующего общественного положения, которому предъявлялось обвинение в убийстве.

Велижские городовые систематично изучили протоколы всех показаний, стараясь провести расследование в соответствии с жесткими требованиями закона. Ровно через год и два месяца после исчезновения Федора апелляционный суд вынес свой вердикт. Суд не отрицал возможности того, что Дарья Косачевская и особенно Марья Терентьева выдумали свои скандальные истории с целью скрыть собственную роль в этом убийстве, однако и не признавал их показания полностью ложными. На основании тщательной проверки всех материальных и моральных доказательств Ханна Цетлина была официально оправдана, однако полиции было дано распоряжение строго следить за ее поведением и поступками. С Мирки Аронсон и ее домочадцев сняли все обвинения, поскольку по ходу тщательного обыска в доме не было обнаружено ничего подозрительного, хотя ее зять Шмерка Берлин получил замечание за распространение лживых слухов по поводу смерти мальчика. По сути единственной серьезно наказанной оказалась Марья Терентьева: за блудное житье она была приговорена к официальному покаянию, провести которое должен был представитель католико-униатского совета[61].

Оправдание евреев не означало, что судьи, дознаватели и губернские чиновники, которые вели дело, были просвещенными скептиками. Подлинная причина состояла в другом: доказать по закону, что было совершено ритуальное убийство, не удалось. Пусть российское правительство и соблюдало высокие стандарты судопроизводства, однако ритуальное убийство не было изъято из свода законов. В условиях Российской империи ключевым моментом в оправдании евреев в случае кровавого навета было скорее требование соблюдать осмотрительность при судопроизводстве и опираться на документальные свидетельства, а не просвещенный скептицизм. Иными словами, сомнения, терзавшие велижских чиновников, были не из разряда систематических философских сомнений, а проистекали из простого вывода: для того чтобы однозначно доказать факт совершения преступления, попросту не хватало улик [Levack 1999: 86–87].

В конечном итоге мы уже никогда не узнаем, что именно произошло с Федором – утонул ли он случайно, был безжалостно убит или погиб иным образом, как не узнаем, кто нанес 14 ран на его тело. 22 ноября 1824 года дело было рассмотрено в высшем суде Витебской губернии, и трагическую смерть Федора было решено «предать воле Божей»[62]. Вне зависимости от того, каковы были реальные обстоятельства дела, документальные свидетельства говорят о том, что причиной обвинения в ритуальном убийстве стала типичная для маленького городка взаимная неприязнь. По всей видимости, попрошайка Марья Терентьева воспользовалась гибелью мальчика (или даже убила его сама), чтобы сквитаться с Ханной Цетлиной за отказ подавать ей милостыню. Культура подаяния, то есть убежденность в необходимости помогать нуждающимся, играла важную роль как в еврейской, так и в русской общинной традиции[63]. В Российской империи раннего Нового времени, где взаимопомощь была своего рода спасательным кругом для оказавшихся в беде и в нужде, отказ в милостыне считался нарушением добрососедского долга. Отказ напоить, накормить, дать денег или как-то иначе проявить милосердие, как правило, вызывал у просителя обиду и возмущение.

Если после этого с человеком, проявившим эгоизм, происходило что-то плохое, у него часто возникали подозрения, что попрошайка сглазил его в ответ на жестокосердие.

Подавляющее большинство процессов против ведьм в Западной и Центральной Европе развивалось по той же схеме, что и Велижское дело: они начинались с отказа одного соседа подать милостыню другому. Хотя в нашем случае внутренняя логика перевернулась и конечным итогом стало обвинение в ритуальном убийстве, выдвинутое против соседки, отказавшейся подавать. Иными словами, обычно человек, отказавшийся выполнить свой социальный долг, обвинял в колдовстве того, кому отказал. Соответственно, вразрез со стандартным сценарием дела против ведьм, Терентьева оказалась «жертвой», которая взяла дело в свои руки и решила сквитаться с состоятельной соседкой Цетлиной за то, что та пренебрегла обязанностями, проистекавшими из ее социального положения [Thomas 1971: 660–669; Briggs 1996: 137–146].

Однако, даже если объяснить то, почему одна соседка обвинила другую в убийстве ребенка, обычной соседской сварой, загадка все равно остается. Почему почти все опрошенные велижские христиане заявили, что евреи способны совершить ритуальное убийство? Ответ связан не столько с тем, что принято называть антисемитизмом или экономической конкуренцией (хотя нельзя полностью отметать оба этих фактора), сколько с космологическими представлениями той эпохи. Обвинения в ритуальных убийствах оказались крайне живучими по причине их способности всколыхнуть страхи и придать форму народным поверьям. Большинство жителей городов типа Велижа принимали этот сюжет на веру не столько по причине врожденной ненависти к евреям, сколько потому, что он прекрасно вписывался в более широкий спектр общепринятых поверий и практик.