Елена Рыкова

Дважды кажется окажется. Книга 2

Я выскочил из жилища и увидел Ламию, наклонившуюся над Другом. Заметив меня, девочка рванула в дом, но я уже обратился огнём и преградил ей путь. Ламия испугалась и окаменела. Селенит потрогала сестру: маленькая детская головка, длинная змеиная шея. Глаза посерели и застыли. Она решила, что Ламия умерла, и тоже стала каменной.

Горло у собаки было разорвано, песок под ней быстро темнел. Мои слуги жаждали закончить то, что начала Ламия. Я услышал странный булькающий звук за спиной и обернулся. У входа в пещеру стоял Ша, глаза его выкатились из орбит, впалая грудь вздымалась под рваным хитоном. Я принял облик старика и шагнул к нему. Ша попятился, споткнулся о булыжник и упал; копошился, как жук, который не может перевернуться со спины, но наконец встал на колени.

– Хозяин! – бормотал Ша. – Кровавый Ваал и его змеи! – Шепелявый рот жевал слова, тряслась нижняя губа.

Ша не печалился о смерти Друга. Девочки, оттаяв, нырнули в жилище и тихо сидели там.

– Приведи в мой город людей, – приказал я человеку. – За это я сотворю тебе одежду. Будешь моим жрецом.

7

Вскоре город был населён. Люди нашли источник, возделали землю, развели скот. Они пригнали овец, и овцы, перемещаясь, поднимали вокруг себя пыль подобно песчаной буре. Я создавал людям орудия труда, жилища и одежду, и они почитали меня. Я научился питаться их радостью.

Они показали, как делать из глины кирпичи, и дома, которые я продолжал создавать (это стало любимым занятием), приобрели другую форму. Теперь у них появились углы и прямые линии. Один из людей, Урук, подал идею: прокопать к возделанной земле канавы, по которым потечёт из подземного источника вода. Три месяца работали мы с ним и его семьёй, и скоро вода текла не только к полям, но и по улицам моего города. Людям нужна вода. Из неё они берут силы, как я из них.

Я полюбил сидеть на круглой площади. Рассказывал людям истории, которых знал тысячи, а они слушали. Несли фрукты и овощи. Мне не нужна еда, но я принимал дары: благодарность давала силы.

Слуги забыли, что такое голод: я давал им щедрые куски. Люди с моей помощью возделывали земли, охотились и тоже жили сытно. Настолько, что у них появилось свободное время. Они начали рисовать.

Сначала изображения были примитивными: круги, кресты, звёзды. Они складывались в орнаменты. Позже из этих рисунков стали получаться фигуры. Любимым сюжетом был я, мой крокодил и ястреб, девочки. Люди рисовали на стенах, на полах и на сводах жилищ. Самые умелые раскрашивали посуду, вставляя в глину блестящие камушки на место змеиных глаз.

Всё это не нравилось Ша: он носил теперь белые одежды, но лицом был тёмен по-прежнему. Он говорил, что люди забывают, что я их Бог.

– Бог должен быть кровавым, – шептал он шепелявым ртом, так как голос к старости почти ушёл из него. – Бог должен требовать жертв. Они должны бояться тебя, и тогда ты станешь великим.

Я слушал его молча. Я мог сжечь и его, и всех обитателей города. Мог обрушиться на них карающим пламенем, убить скот, отобрать детей, сжечь урожай и разрушить дома. Я мог сделать так, чтобы меня боялись. Но я хотел сидеть на площади и рассказывать сказки. Мне было дорого то, что я создал. Ибо, оборачиваясь назад и глядя вперёд, никогда я не был так счастлив.

Ша жил в большом зиккурате – как называли люди мои ступенчатые дома, – ел вдоволь, имел десять жён и много одежды. Но не простил людей за своё нищее прошлое. Теперь он не любил их ещё сильнее.

Как червяк точит здоровое дерево, так и власть точит душу человека, и она становится проеденной и пустой.

8

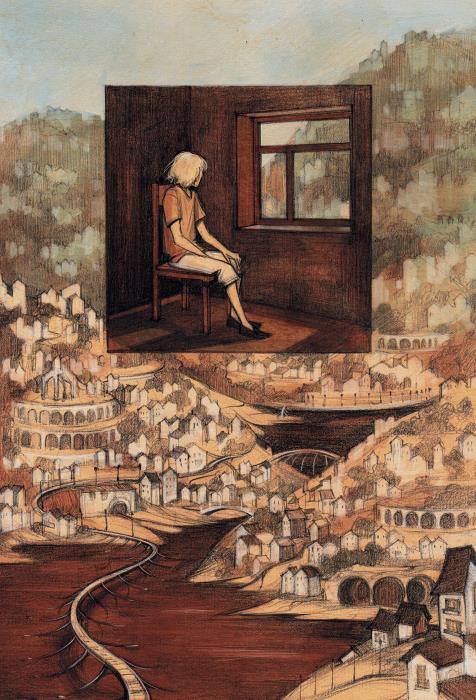

К Москови прибыли рано утром. Тело Цабрана сидело у окна за столиком, повернув голову вбок. Мальчик из своей тюрьмы смотрел на мелькающие пейзажи.

Он никогда не был в Москови, только слышал, что столица стоит на семи холмах и пяти морях. Они слишком мало общались с Мартой – сестра не успела рассказать ему, какой этот город по ту сторону. Сказала только, что там он называется Москва.

Поезд поворачивал на мост, чьи тонкие жучьи лапки уходили в воду. Город стоял в утренней дымке. Улицы прорезали его, как ручейки талый снег, ранние почтовые катера бороздили воду, оставляли пенные хвосты. Вода была всюду – синяя, тёмная, совсем другого оттенка, чем море в Агаресе. Пешеходные и сухопутные улицы карабкались на холмы, которые возвышались над городом огромными буквами «Л» – Цабран насчитал четыре возвышенности, остальное тонуло в тумане.

В холмах были прорыты глубокие ниши, украшенные барельефами и башенками. Под встроенными в природные скалы замками торчали разноцветные крыши обычных домов – серые, зелёные, красные.

Поезд вывернулся длинной гусеницей, и город ушёл вбок. Теперь в окно их купе было видно только море, одно из пяти, окружавших Московь.

– Впечатляет, не правда ли? – спросил у него старик.

Состав сбавил ход, заскрежетал. Цабран представил, как из-под колёс сейчас выползает пар и клубится вниз, чтобы повиснуть над водой.

Вокзал жил утренней жизнью. Над широким зданием размашисто висели пузатые буквы. Пассажиры с вмятинами от подушек на небритых щеках вываливались из вагонов, таща за собой чемоданы.

Витрина киоска «Пресса» пестрела заголовками: «В Крыму древний Медведь поднялся из воды», «Сенсация: пробуждение ифрита», «Восстание Медведя: что это было и чего ждать дальше?».

Бросились врассыпную носильщики. Юркой цокающей поступью, немного наискосок, торопились к вновь прибывшим бездомные собаки в надежде на кусок.

9

На привокзальной площади лежал рваный туман. Оплёванная брусчатка была еле видна под вчерашним мусором. Скребли мётлами дворники-мариды. Этот звук, похожий на дыхание умирающего, плыл по переулкам.

Величие города, представшего Цабрану из поезда, смазалось хрустящими под ногами бумажками и облезлыми фасадами. Московь была прекрасна со стороны, а изнутри – меж жерновов и шестерёнок – являла собой унылое зрелище.

Они остановились у киоска, и Ахвал купил мальчику булочку с изюмом. Заспанная продавщица куталась в расходящуюся на груди вязаную кофту, оттягивала рукава, чтобы спрятать пальцы. От стаканчика поднимался пар, соединяясь с туманом. Тело Цабрана глотало чай и жевало булку, уставившись в стену. Поверх дыр в штукатурке (до своего нынешнего зелёного здание было жёлтым) шла надпись: «Цинизм – защита». И ниже: «Сентиментальность – надежда».

Горячую книгу Цабран положил на прикроватный столик: с наступлением утра страницы стали пустыми. Ему не терпелось снова взяться за чтение. Мальчик то и дело оглядывался на книгу, проводил по холодной обложке, вспоминая ночной жар и красочные картины. Никогда его так не тянуло читать.

Площадь осталась позади, они свернули в один из переулков. Их обогнал косматый старик в рубашке, воротничок которой свисал серым трупиком с обеих сторон его гусиной шеи. Уперев плечо в замусоленную верёвку, старик тянул по переулку телегу с окосевшими колёсами, на которой стояла лодка.

Узкую улочку пересекла вода: Цабран услышал запах гнили и крики птиц. На углу обнаружилась трамвайная остановка. Ахвал изучил расписание на качающейся картонке.

– Наш сорок пятый «А» будет через шесть минут. – Он глянул на циферблат башни на том берегу. – Сядь, подожди.

Тело Цабрана послушно опустилось на хлипкую скамейку. Ахвал присел рядом. Было по-утреннему зябко, с воды обдувало злым ветром. Чайка с драным хвостом, поймав воздушный поток, парила на одном месте. Клюв у неё был жёлтый, головка крысиная, с мелкими глазками.

Глава 3

По эту сторону

1

Рэна пришла провожать их к поезду. Сидели на выщербленной скамейке.

– Ну ладно куру не желаешь, яйки хоть возьми, – уговаривала она Полину, пряча в тряпичную сумку жареную курицу, завёрнутую в газету.

– Говорю ж тебе, меня от запахов еды в дороге тошнит, – отмахивалась от неё мама.

– Ты что, с мозгами поссорилась? Двое суток трястись, вы там с голоду помрёте. О себе не думаешь, хоть о ребёнке подумай!

Соня улыбнулась, глянула себе под ноги. Скамейку наискосок закрывала тень от козырька вокзала, а вот ноги торчали на солнце, пряжка на сандалиях раскалилась и жгла.

– Не двое суток, а день и две ночи, – поправила её Полина. – В поезде есть вагон-ресторан.

– Не смеши мои нервы! Что там за ресторан, дадут тощий суп – и сиди хлебай! У тебя что, есть миллион, чтобы так себя вести? Предлагают – не берёт, спрашивают – ресторан…

– Рэночка, ну не обижайся. Спасибо тебе! – Полина прильнула к её боку. Тут же отпрянула – жарко.

– Торт хоть возьмите, – смягчилась та. – Диточка, возьми, твоя мама меня не слушает.

Полина еле заметно кивнула.

– Спасибо. – Соня поставила торт на колени. Коробка была немного приплющена, в жирных пятнах от крема.

– Расскажи лучше, что с домом? – попросила мама. – Сильно пострадал? Как там улица ваша?

– А шо там страдать – трещина пошла, из ЖЭКа приходили, замазали, сетку какую-то прилепили. Сказали, закрасят. Жить будем, Полиночка, не переживай. Жить будем. Туристы вон разъезжаются – испугалися. А что бояться-то? Уже всё случилось. Два снаряда в одну воронку не падают.

Со свистом и тихим постукиванием к перрону подошёл состав.

– У Гришеньки-то Хорта издохла. Дитё из-под завалов вытащила, а саму придавило…

Полина опустила голову: знаю-знаю.

– Хорошая была собака. Защитница.

– Так я что говорю: щенину подобрал! Окрас – ну вылитая она! Хортой и назвал. Я ему: нельзя так, чтоб два раза одной кличкой. А он мне: не могу иначе, Рэночка, Хорта она, и всё тут. И дворняга какая-то к ним прибилась. Щенина, говорит, с ней расставаться отказалась. Ишь ты!

– Ну это же отлично! – Мама обрадовалась. – Григорию будет чем заняться. Здорово, что он не один! Сонечка, пойдём.

Соня вскочила со скамейки, потянула за лямку сумку.

– Не торопись вперёд меня, – нежно отпихнула её Рэна, – донесу вам багаж до порога вагона.

Она легко закинула их «багаж» на плечо:

– Что ж вы так бедно живёте – на двоих одна сумка? – и вдруг схватила Сонину голову огромными руками, прижала к груди, всхлипнула. – До сих пор от вашей истории в обмороке лежу. Счастье-то какое, что ты нашлась! Счастье-то!

2

Жара спадала по мере того, как они приближались к Москве. Соня поджала колени к подбородку, смотрела в окно. Ей нравилось покачивание поезда, бегущие мимо поля. Иногда, прямо возле рельс, возникали дома с огородами: покосившийся сарай, парник, натянутый на палки. Растительность уже поменялась: кудрявая и бурная южная сменилась на прямоволосую среднерусскую. Тополя, берёзки.

Утром, когда они остановились на какой-то платформе, вагон окружили бабушки, показывали в окна корзинки с пирожками, печёную картошку. Мама купила лукошко малины и несколько гроздей лесных орехов. Поезд тронулся дальше, Соня посмотрела на часы: семь утра. Это во сколько ж надо встать, чтобы всё приготовить и поспеть на станцию…

После этой остановки был целый день. Сухой горячий ковёр под ногами, деревянные перила вдоль окон, солнечные лучи, бегущие за поездом. К вечеру Соня устала, спала наяву. В купе вошла мама с чаем и пакетом с едой из вагона-ресторана на локте.

– Ну что, одна ночка осталась, а утром уж дома будем, – нежно сказала она.

Мама теперь всегда была тихой, ласковой, вглядывалась в лицо. Соня сердилась, когда замечала это вот мамино скрываемое волнение, слёзы за радостной улыбкой, краткое прикосновение к руке. «Но ведь она такое пережила», – тут же одёргивала себя. Соня пропала на три долгих недели, а потом нашлась. Жаль, что сама почти ничего не помнит.

Глаза моргали медленно. Всё вокруг поплыло. Яркий внезапный сон показал ей статую мужчины, сделанную из воды. Не ледяную – вода была живой, она лилась, струилась и переливалась, и статуя от этого шаталась из стороны в сторону, как пьяная. Соня поняла, что спит сидя, и вскинулась, испугавшись, что упадёт.

Перед ней стоял Кот-Книга.

– Здравствуй, – сказал он.

– Здравствуйте, – ответила Соня. – Как вас зовут?

Теперь, при свете ламп, было заметно, что существо очень старое. Над глазами нависали брови, отчего морда имела вид суровый и мудрый. Кот-Книга не ответил на Сонин вопрос, а лишь зевнул, обнажив жёлтые клыки. Девочка попыталась прочесть название на переплёте, но слова были ей непонятны. Точки, закорючки, что-то вроде арабской вязи.

– Извините, а про что вы? – робко спросила девочка. – Ну, вы Книга – о чём? Что в вас написано?

– Всё. – Кот-Книга повернулся к ней спиной, зашелестели страницы. Строки замелькали у Сони перед глазами. Веды, Коран, Трипитака, Библия, Танах…[9] Все книги мира, все его истории проносились перед ней. Истина и ложь, добро и зло, главное и второстепенное. И то, что было вначале. Слово.

– Смотри, – сказал Кот-Книга и исчез.

Соня посмотрела.

Каким-то образом она оказалась в другом поезде. Столик купе был не серебристо-глянцевый, как у них с мамой, а болотный. Напротив сидел незнакомый старик, а по столу косолапо топал маленький крокодил. Соня вздрогнула: старик смотрел прямо на неё. Нет, не на неё, а мимо. Она была воздух, мелькнувшая тень, невеличка, и старик её не видел. Кто-то ещё был рядом. Девочка повернула голову и заморгала:

– Марта? – но тут же сообразила, что ошиблась.

Не Марта, а похожий на неё мальчик.

– Эй! С тобой всё в порядке? – Соня заглянула ему в лицо и увидела, что глаза у того игрушечные, неживые, будто две прозрачные пуговицы.

3

Когда гадалка – смуглая такая, бородавчатая – сказала Тиме Соловью: «Око в битве лютой потеряешь, а вослед в рать многочисленную вступишь, покои охранять», он, как сейчас помнил, подумал: «Не, ну глаз – это вполне, дерусь много в последнее время. А чтоб в войско какое пойти – нетушки, это ты, баба, брешешь».

Но, как это часто бывает с предсказаниями, оно сбылось полностью. Правда, совсем не так.

Зря он, конечно, к Илюше тогда под Киевом полез. Распетушился, бывает. Но когда тот приволок его в град престольный, Тима обнаружил себя на ступенях не царских палат, а совсем иной организации. Пока ему наконечник из глаза вынимали да говорили что-то, так больно было, что Соловей ничего не соображал. Суть вроде состояла в том, что на нашей же земле есть другой мир, будто бы за стенкой. Однако за тем, чтобы никто за эту стенку не заглядывал, следить надо. Если уж кто проделал дыру да шагнул, таких наказывать, а дыры эти заделывать побыстрее, потому что вызывали они «беды лихие». И за этим за всем целая рать следила, точнее – тайная организация.

В общем, эти, ответственные за миропорядок, смекнули, что он свистом стенку между мирами укрепляет. Туда, в мир тот, попасть при помощи звука можно было: споёшь как-то по-особенному – и дыра в воздухе, иди по другую сторону. А у Соловья способность наоборот обнаружилась: он свистел – разломы от этого затягивались, дыры зарастали.

Под конец встречи глаз ему перевязали, выдали мешок с ушными затычками и сообщили, что вместо казни отныне он у них на службе. Ну, насчёт казни – это они погорячились, прикончить его не так просто, а вот про службу Соловей вдруг подумал: «А почему бы и нет? Это может оказаться забавным». Тима любил веселиться.

И, надо сказать, восемь столетий спустя Соловья всё устраивало: Общество по Охране Равновесия, или ОпОРа, перебросило его в столицу, которая теперь находилась в Москве, некогда захудалом городишке, обеспечило жильём, платило неплохо и, в общем и целом, было не очень требовательно. Официально он числился в отделе по контролю за существами, страдающими лунатизмом, на деле же в основном лодырничал.

Двадцатый век выдался затейлив. За свою не так чтоб короткую жизнь Тима не мог припомнить ничего подобного: декадами время тянулось однообразно, наматывалось на планету серой лентой, повторяющимися волнами. Лошади, дилижансы, сточные канавы, ночная тьма, лучины, керосиновые лампы.

И вдруг – бадабум! Большой взрыв прогресса! Конечно, всё началось чуть раньше, когда одарённый и наглый юнец по имени Бенджамин Франклин[10] изобрёл электричество. Однако эти опыты ограничились лишь тем, что он бил током зазевавшихся друзей и хохотал. А потом и вовсе отвлёкся на дела, которые казались ему тогда более важными[11]. Соловей его не винил – сам как-то наступил на эти грабли, пару десятков лет наслаждался безграничной властью, строил дворцы, пока не понял, как это скучно, да ещё и кучу времени отнимает. Пришлось тогда устроить небольшой спектакль и слинять. Вспомнить стыдно. Но речь не об этом.

Как бы то ни было, факт остаётся фактом: именно двадцатое столетие изменило Землю до неузнаваемости. Города засияли ночными фонарями, витринами, вывесками. По улицам помчались автомобили, автобусы, трамваи. В небе появились самолёты, в домах – холодильники и центральное отопление.

Но человек на этом не останавливался – он захотел освоить космос, опуститься в глубины океана. И, что не менее важно, – изобрёл кинематограф. Соловей до сих пор не мог привыкнуть: движущиеся люди на экране вызывали у него дрожь восторга. А радио? А мультики? А соковыжималки? Это ж чудо расчудесное!

Но вместе с соковыжималками пришли подводные лодки; вместе с трамваями – танки; вместе с кинематографом – атомные бомбы. Прав был писатель: «Если не смеяться над двадцатым веком – надо застрелиться. Но долго смеяться тоже нельзя – взвоешь от горя»[12].

Для Тимы новый век стартовал не зимой 1901 года, а летом 1914-го – когда началась война, которую люди развязали, чтобы испытать технические новинки для массового истребления. Он был тогда в Сараево, заращивал несанкционированно открытый разлом, который и вызвал нарушение баланса: какой-то идиот с тонкими усиками по фамилии Принцип пробрался с той стороны на эту и убил австрийского эрцгерцога[13]. Надо сказать, усы стали для нынешнего века бичом: последние лет девяносто любое большое зло имело у себя под носом растительность разной степени убогости. Поэтому Тима брился тщательно и не позволял щетине отрасти хотя бы на миллиметр.

Опоровцы пытались исправить косяк и остановить грядущий ужас. Но людям слишком сильно хотелось опробовать свои убийственные игрушки. Кто застрелил бедного эрцгерцога, оказалось совершенно непринципиальным.

А ведь это было только начало: впереди мир ждала вторая война.

Впрочем, ОпОРа процветала. Все эти события требовали расширения штата и дополнительного финансирования. По стране открывались филиалы организации. Если в начале девятисотых опоровцы следили за порядком только из Москвы и Санкт-Петербурга, то к пятидесятым годам подразделения появились во всех крупных городах. Специальные отделы вербовали всё новых и новых агентов. Было введено правило: если сотрудник уходит на пенсию, он должен найти и обучить человека себе на замену.

Технический прогресс тоже не обошёл ОпОРу стороной: транспортный цех постоянно приобретал автомобили, которые год от года становились всё более навороченными, складские развлекались закупками телефонов и новомодных вычислительных машин. На крыше в главном офисе стоял даже казённый вертолёт.

По стране протянулись провода мгновенной связи, полетели почтовые самолёты.

4

Соловей стоял в пустом дворе. Жара разогнала всех по дачам. Пыльный московский август. Тима оглядел унылый пейзаж и негромко продекламировал:

– Нас мало – юных, окрылённых, не задохнувшихся в пыли, ещё простых, ещё влюблённых в улыбку детскую земли. – Высохшая лужа как раз корчила лыбящуюся рожу всеми трещинами. – Мы только шорох в старых парках, мы только птицы, мы живём в очарованья пятен ярких, в чередованьи звуковом. – Соловей поджал ногу и ловко пропрыгал нарисованные на асфальте классики. – Мы только мутный цвет миндальный, мы только первопутный снег, оттенок тонкий, отзвук дальний. – Он крутанулся на месте и перескочил из одной тени тополя в другую. – Но мы пришли в зловещий век[14].

Сверился с бумажкой: первый подъезд, пятая квартира. Здесь проживал его старый знакомый Плутовский. Барыга.

К «лицам, страдающим лунатизмом» прилипло точное прозвище: телевизоры. Хотя о таких, как этот Плутовский, ещё во времена царя Гороха знали. Разломы они не открывали. Никакого вреда не наносили. Но когда засыпали, попадали на ту сторону. Там – только смотреть могли, ни на что не влияли.

В основном телевизорами были кошки да совы. Но в последнее время среди них стало всё больше людей. А там, где в дело вмешивается человек, всё рано или поздно идёт наперекосяк.

Кто-то из них и сообразил, что сны про ту сторону приносят удачу. Что именно после них на работе дают надбавку; на отлично сдаётся сессия; отыскивается давно потерянная вещь. Телевизоры поняли, что выносят из своих снов на коже и на одежде какие-то частицы, которые творят бытовую магию: посыпал пару пылинок на пол – тот чист; добавил в стиральную машину – бельё гладить не надо.

Они были совершенно правы.

Та сторона была основной. А наша – отражением.

Физики с нашей стороны знали только про Стандартную модель и четыре фундаментальные силы: гравитацию, электромагнитную силу и две ядерные, сильную и слабую.

Без гравитации мир вообще не смог бы собраться во что-то путное, одни газы бы туда-сюда летали. Ну, как на Юпитере или Сатурне.

Без электромагнитных сил твёрдые тела не были бы твёрдыми, а жидкие – жидкими, одним медузам было бы раздолье. Правда, совершенно непонятно, где бы они обитали, вода-то тоже бы исчезла. К тому же не существовало бы света.

Без сильных ядерных сил у тел не было бы массы, что, конечно, вполне устроило бы некоторых особ женского пола.

Без слабых – не светило бы Солнце, что вряд ли кого-либо устроило бы, разве только вампиров.

В общем, Стандартная модель объясняла все материальные процессы. Кроме тээм – тёмной материи, хоть её-то во Вселенной было в пять раз больше всего остального.

Тээм учёным была непонятна, принцип её работы не изучен. Она не входила ни в какую модель, о ней не писали в энциклопедиях, её не проходили на уроках физики. Учебники о тёмной материи умалчивали, школьники не отвечали на вопросы о ней на викторинах и олимпиадах.

Это невидимое, игнорируемое всеми научными трактатами вещество просто витало по миру без всякого объяснения.

Но объяснение, конечно, было: просто тээм была с той стороны.

Там ею было пропитано всё. Именно тёмная материя создавала новое.

Поэтому всё начиналось на той стороне. А здесь пожинали последствия, и последствия эти были наполнены смыслом далеко не всегда. Честно говоря, чаще всего то, что творится здесь, было вообще непонятно. Иногда Соловью казалось, что эта сторона лишена самого главного: логики.

Однако частицы тээм всё-таки проникали сюда. Попадая на эту сторону, они поначалу сохраняли свою генерирующую силу. Поэтому их можно было использовать как удобрения. Или для починки электроприборов. А также – для хорошего настроения, мелкой или большой удачи (в зависимости от дозы), как любовный эликсир, в качестве витаминов или даже лекарств.

Но срок годности был недолгим. Местный воздух губителен. Пару недель, ну месяцок при правильном хранении – и тээм становилась бесполезной.

Телевизоры наловчились тащить её из снов – спали в специальных липких костюмах, а потом соскабливали с них её частицы. Пока ОпОРа догадалась учредить специальный отдел по контролю за их безобразиями, у этих малых давно всё было в порядке – и с деньгами, и со здоровьем, и с везучестью.

5

Соловей оглянулся. Входить через дверь было рискованно: наверняка тээм обсыпана. С его намерениями лучше не соваться: либо об порог споткнёшься, либо отвалившимся косяком по затылку получишь. Стоило попробовать через окно. Но не хотелось.

Пока он размышлял, ковыряя мыском туфли мясистый куст травы, из подъезда появился сам Плутовский. Шёл прямо Тиме навстречу.

– А, Соловей, – кивнул он. – Как дела?

– Как сажа бела. – Тима удивлённо прищёлкнул пальцами. – Что, и удирать от меня не будешь?

– Не-а. – Плутовский сел на лавку у подъезда, уставился на свои немытые ноги.

– Карманы выверни. – Соловей стоял над ним. – Кепку сними.

Плутовский протянул ему три пакетика с чёрным порошком. Тима глянул их на свет:

– Вась, ты не заболел? Ты же знаешь, что за хранение и распространение я тебя обязан…

Василий был человек незлой и нежадный. Соловью нравилось скакать за ним по адресам, выискивать в Москве зоны особой бытовой радости. Но вот взять его с поличным не удавалось: при Плутовском никогда ничего не находили. Четыре раза штрафами отделался, и всё. С телевизорами всегда так: везучие как черти.

– Я, Соловушка, сны перестал видеть, – Василий посмотрел на Тиму снизу вверх, прищурив один глаз, – а у меня долгов по горло и покупателей очередь. Эти вот последние. – Он поднялся. – Завтра уж бесполезны будут. Пошли.

Соловей какое-то время стоял на месте, наблюдая, как ссутуленный Плутовский идёт сдаваться.

– Подождь. – Он догнал его у входа в арку. – Как так – сны перестал видеть? Ты уверен?

– Совсем. – Плутовский шаркал шлёпками. Треники отвисли, щека мята и грязна от щетины. – Я уж и так сплю, и эдак. Не пускают меня больше туда. Заслонку кто-то поставил.

– Да какую заслонку? И давно так?

– Недели полторы. Как Медведь по ту сторону ожил. Ифрит тот огромный. Тыщу лет вроде спал, и вдруг…

Ох уж эти ифриты! Тима предпочитал с ними больше не связываться.

– Про землетрясение в Крыму слыхал?

– Видел в новостях.

– Нам куда? – Плутовский махнул рукой. – Направо? Налево? Ты на машине? Или в когтях меня начальству принесёшь?

– На вот. – Тима протянул Василию изъятые пакетики. Гоняться за Плутовским, когда он в силе, увлекательно. Бить лежачего – неинтересно. – Когда у них срок истекает, говоришь? На сегодня тебе хватит. И от меня спрятаться, и от тех, кому ты там должен. Ну, чё застыл? Бери-бери.

6

Соловей любил видеосалоны. Сколько там бурлило в людях, особенно на вечерних сеансах!

Зрители впитывали волшебный мир кинематографа без остатка. Учили фразы. Айл би бэк[15]. Тренировали карате за гаражами, мастерили нунчаки из скалок для теста, наматывали на лоб никому уже не нужные пионерские галстуки.

Поначалу фильмы шли на английском. Рядом с тумбочкой, где телик был водружён на видик, стоял кто-нибудь в клетчатых брюках и переводил, не всегда успевая и почти всегда пропуская самое главное. Позже появились кассеты с «прищепочным переводом»: за всех героев – женщин, мужчин, детей – говорил гнусавый голос.

А эти афиши с расписанием сеансов! Портреты Шварценеггера и Сталлоне – украшение стен! Искусственные цветы по бокам от телевизора, небольшого, с рябым изображением – с задних рядов ничего не разглядишь. А названия фильмов? «Пальцы Брюса», «1000 глаз ниндзя», «Видеопришельцы», «Красная жара».

В конце восьмидесятых видеосалоны росли как грибы, и Соловей таскался везде, но потом остановился на десятке любимых. В приоритете были птичьи названия.

«Орлёнок» находился в подвале. Тима изучил расписание и решил пойти на «Коммандос» – он обожал сцену, где Арнольд (идеальный торс, несколько царапин, спасённая дочка на одной руке) встречает полковника, который со своей армией прибыл ему на подмогу.

– Оставил нам что-то? – спрашивает полковник.

– Только трупы, – отвечает Арнольд, не снимая тёмных очков.

Эта сцена была эпиграфом ко всей мировой истории. Именно таким видел человек добро – массовым убийцей, серийником без жалости и пощады, – и в этом смысле двадцатый век ничего не изменил. Лишь жирно подчеркнул в нужных местах эту непреложную истину.

В полутёмном зале стояло около двадцати потрёпанных стульев. На стене висел Брюс Ли, за белую батарею заткнуты какие-то тряпки, вокруг телевизора пизанскими башнями возвышались стопки кассет.

Тима сел на последний ряд. Фильм он знал наизусть: где наезжает крупный план, где вступает музыка. Мужики на сеанс собрались хмурые, выучившие каждую деталь, но жаждущие вновь испытать эйфорию от кадра, в котором Шварц несёт на плече бревно. Картинка приелась, но они не сдавались. Возвращались и возвращались на место испытанного счастья, наполняя тесный подвал запахами застарелых сигарет и кожаных курток.

Соловью надо было подумать. Когда скудный свет выключили, он прикрыл глаза. Проснувшийся Медведь. Он же был слугой Балама. Тиме всё это не нравилось.

На экране началась перестрелка. Кто-то в зале с бульканьем задохал. Тима недовольно клюнул кашлявшего взглядом. Ручка двери, на которую в темноте падали отблески телика, была похожа на крючковатый нос. Два глаза, две кривые отколупины краски, съехавшие от «носа» вбок, смотрели на Соловья укоризненно и строго.

Он отвернулся. «Орлёнок» не приносил сегодня должного удовольствия.

7

– Знакомое выражение лица. – Майя Пролетова, подружка и по совместительству скогсра, дух леса, смотрела на Марту в упор. – Ты планируешь глупость.

Марта щипала верхнюю губу. Каждый новый день отдалял её от того последнего раза, когда она видела Цабрана, и она ненавидела утра, которые означали это движение вперёд, движение от него.

– Скажешь тоже. – Она выдавила из себя улыбку. – Да я ваще не знаю, что делать. Какой там «планируешь»!

Посередине двора стояла паутинка. Её перекладины когда-то были синими, зелёными и красными, но сейчас облезли, преобладал ржавый цвет. Когда Марте было восемь, она съела упаковку «Московского картофеля» и полезла наверх. Жирные пальцы соскользнули, она грохнулась и сломала левое запястье. Она тогда так же прижимала его к себе, как Майка сейчас. Когда случилось землетрясение и из моря поднялся Медведь, Рыжая сильно обожгла руку об огненный хлыст Балама. Запястье почернело, стало похоже на сгоревшее полено. Ахвал исцелил Майку, но она всё равно иногда качала руку, как младенца, особенно когда сильно задумывалась.

Пасмурно, но жарко: высоченный длинный дом воткнут в ватное небо. Слоняясь в ожидании школы и хоть каких-нибудь событий, Майя часто приходила к Марте во двор, и они просто сидели на заборчике, уставившись на вытоптанное поле.

– Я волнуюсь за Цабрана, – сказала Марта.

– Покажь.

Марта нехотя вытянула руку. Костяшки пальцев – в корке от лопнувших пузырей диатеза. Рыжая взяла её ладонь. Марту накрыла слабость. Так было каждый раз, когда подруга заговаривала ей аллергию.

– Ну просто… просто, – Марта пыталась подобрать слова, – мы так расстались… будто на пять минут, а вышло вон как. Ахвал обещал достать книгу, обещал лишить нас сил, что мы будем вместе, а потом это всё с Зейнеп произошло… и она так резко выгнала меня из Крыма, и я ей пообещала, что не вернусь. Что мне теперь делать? Как ты думаешь, старик найдёт меня тут?

– Да что думать. – Рыжая прикрыла глаза и покачивалась. – Книгу найдёт – и сразу к нам!

– Май, ты вообще, что ли, не рубишь? Они с Цабраном по ту сторону! Как он сразу к нам, если я уехала, а значит, все разломы закрыты?! Это им надо там в Московь переться, меня оттуда искать, чтобы, ну… мы с Цабраном рядом оказались. Открывать, чтобы я смогла перейти. Опять, короче, эта свистопляска…