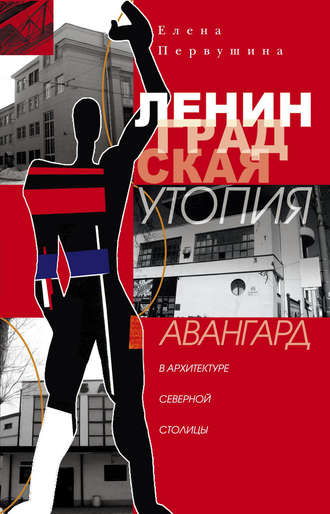

Елена Первушина

Ленинградская утопия. Авангард в архитектуре Северной столицы

Жилмассив для рабочих-текстильщиков на улице Ткачей

Современный адрес – ул. Ткачей, 8, 10, 12, 14, 16, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 58, 60, 62, 64, 66, 68; ул. Бабушкина, 18, 20, 23, 25.

Поблизости расположен еще один жилмассив для рабочих ткацких фабрик, построенный в 1925–1927 годах по проекту Л.М. Тверского и Д.П. Бурышкина.

Жилмассив включает в себя 20 домов, стоящих вдоль улиц Ткачей и Бабушкина. Двух-, трех– и четырехэтажные дома с гладкими стенами и балконами соединяются между собой арками. Дома, выходящие на площадь, плавно изогнуты, украшены линейной окраской. Углубленные лоджии и лестничные проемы создают интересный акцент. То же оформление – у некоторых двухэтажных домов по улице Ткачей (№ 16, 36, 38, 60). У домов на другой стороне лестничные проемы, наоборот, выступают вперед, создавая тот же эффект. Некоторые дома сгруппированы по три, некоторые – по четыре, образуя замкнутые дворы.

Жилмассив на ул. Ткачей. Фото 1930-х годов

Жилмассив на ул. Ткачей. Фото 1930-х годов

Жилмассив на ул. Ткачей. Арка между домами. Современное фото

Улицы сходятся к площади Культуры, где стоит самый замечательный памятник жилмассива – здание школы им. КИМа. Питанием жителей жилмассива обеспечивала фабрика-кухня Невского района (пр. Обуховской Обороны, 119). Неподалеку расположены здание Дворца культуры им. Н.К. Крупской и Дом специалистов (ул. Ткачей, 4).

Рабочий городок при ГРЭС «Красный Октябрь»

Современный адрес – Октябрьская наб., 90–96.

Еще один интересный жилмассив – городок «Свет рабочим», построенный в 1926–1933 годах для работников 5-й ГЭС «Красный Октябрь» (бывшая «Уткина Заводь») архитекторами Г.Д. Гриммом и В.А. Альвангом, работавшими в мастерской A.A. Оля – автора проекта самой ГЭС.

Жилмассив и включает в себя 13 домов. В его состав входит шесть трехэтажных домов двух типов, один четырехэтажный дом и хозблок. Дома обоих типов выстроены в форме буквы «П», с одной стороны они гладкие, с другой имеют небольшие ризалиты по краям. В центре – лестничная клетка с выходами на оба фасада, а с каждой стороны от нее находится двухкомнатная квартира. Трехэтажные дома первого типа имеют высокую двускатную крышу с большим чердаком под ней. Дома второго типа имеют низкую крышу без чердака (возможно, когда-то крыша была плоской и только позднее переделана на скатную). Замыкает жилмассив четырехэтажный дом. Сторона, обращенная к жилмассиву, плоская, на северную же сторону выходят два ризалита, соединенные дугообразной стеной. За четырехэтажным домом расположено здание хозблока.

Архитектура этого жилмассива более традиционна, вероятно, это связано с тем, что архитекторы начинали свою карьеру в эпоху модерна под руководством Федора Лидваля. Однако не забыты ни большие окна, ни угловые балконы, ни цветные ленты, разбивающие монотонную окраску стен. Валерий Исаченко и Александр Стругач в своей статье «Рабочие жилмассивы» пишут: «Ритмичная активная колеровка совместно с введением угловых балконов и рядом других элементов явно указывают на стремление авторов использовать авангардный прием: скрестить консервативный язык традиционалистской архитектуры лидвалевского вкуса со злободневными мотивами раннемодернистской архитектуры».

Жилой комплекс «Городок текстильщиков»

Современный адрес – Лесной пр., 59; ул. А. Матросова, 18.

Построен в 1927–1934 годах для рабочих текстильных предприятий Выборгской стороны по проекту гражданского инженера Н.Ф. Рыбина.

Лесной пр., 59. Современное фото

Включает в себя шесть жилых корпусов (Лесной пр., 59, корп. 1–6), расположенных параллельно проспекту, и здание бытового обслуживания (ул. Батенина – ныне ул. Александра Матросова, 18). В постройке использовали «строчную застройку». Каждый следующий корпус по мере приближения к Лесному проспекту немного длиннее предыдущего и прикрывает остальные корпуса от шума и пыли. Со стороны Батенинской улицы комплекс прикрывает корпуса 5 и 6 – самые длинные в жилмассиве. Рядом находятся Батенинские бани.

Дома пятиэтажные, они состоят из двух объемов с небольшим изломом корпуса. Первый этаж – высокий, цокольный, здесь находились прачечные и магазины. Фасады украшают угловые балконы и большие окна на лестничных клетках.

В здании бытового обслуживания находилась котельная, обеспечивающая отоплением все корпуса дома № 59 (горячее водоснабжение в корпусах было не предусмотрено).

Жилмассив для рабочих на Троицком Поле (на Рабфаковской улице)

Современный адрес – Рабфаковская ул., 1, 3–4;, Рабфаковский пер., 5, 6, 7, 9, 11; ул. Бабушкина, 133–135.

В 1925–1926 годах на Троицком Поле возвели небольшой жилмассив для рабочих заводов «Большевик», «Экономайзер», «Вена». Включает в себя шесть небольших домов. Авторы проекта архитекторы Г. Симонов и Т. Каценеленбоген.

Строительство велось товариществами на паях, то есть будущие обитатели домов вкладывали деньги и труд в свое жилье непосредственно в процессе его возведения. Среди пайщиков было много профессиональных строителей – рабочих, десятников, руководителей подрядных и смежных организаций.

Первую очередь жилмассива построили в 1926–1928 годах, и она состояла из каре трех-четырехэтажных домов (1-й Рабфаковский пер., 5, 7, 9, корп. 1, 2). В одноэтажных пристройках, соединяющих дома, располагались прачечные.

В 1929–1932 годах построили дома второй очереди строительства (Рабфаковская ул., 3, корп. 1–4; 1-й Рабфаковский пер., 11). В корпусе по адресу Рабфаковская ул. 3, корп. 3, на первом этаже находились ясли, в корпусе 4 – общежитие на 12 комнат, в корпусе 1 – кооператив. В центре квартала располагался большой двор с детской площадкой.

Ул. Бабушкина, 133, к. 2. Современное фото

Рабфаковская ул., 1. Современное фото

Проект неоднократно подвергался критике. «Ленинградская правда» писала: «Кому нужен этот чисто тюремный план и стиль? Четыре четырехэтажных флигеля – коробки, без всякого намека на архитектурный стиль, расположены ровным четырехугольником. Сделайте к этим флигелям железные ворота, замкните их на толстые железные засовы, и вот вам былая уездная тюрьма». Неудачной оказалась также планировка квартир: «Кто выдумал такую планировку квартир, предназначенных исключительно для рабочих семей, с ограниченным бюджетом? Из 181 квартиры – больше 100 трехкомнатных, с жилой площадью в 12–15 кв. саженей. Примите во внимание, что сажень жилой площади в этих домах обходится в 2 с лишком рубля и скажите – много найдется таких рабочих семей, которые в состоянии платить за квартиру, без коммунальных услуг, 20–40 руб.? Для 100–125 рублевого месячного заработка среднего рабочего такая квартплата, безусловно, непосильна. В таком случае, для кого же планировали квартиры в рабочих домах стройкомовские строители? Благодаря несуразной, преступной планировке громадное большинство трехкомнатных квартир в новых домах превратилось в коммунальные. В них живут по две, по три семьи. В маленьких кухнях толкотня, ссоры, дрязги. Если бы строители думали головой и принимали во внимание бюджет рабочей семьи, они 85 % квартир должны были бы построить в 2 комнаты».

Этот неудачный опыт учел Г. Симонов при проектировании новых жилмассивов: Бабуринского, Батенинского, Кондратьевского и Щемиловского.

Щемиловский жилмассив

Современный адрес – Фарфоровская ул., 14–28.

Построен в 1929–1932 годах по проекту архитекторов Г.А. Симонова и Т.Д. Каценеленбоген. Название жилмассиву дано по деревне Щемиловка, находившейся здесь в XIX веке. Автором домов № 22 и № 24, возможно, является еще один замечательный архитектор-конструктивист A. C. Никольский.

Пятиэтажные и четырехэтажные здания расположены компактно, создавая главный проезд, который в 1930-х годах украшал фонтан, и два двора, в которых были распланированы скверы и спортивные площадки. Главный вход фланкируют два пятиэтажных корпуса (№ 14 и № 26), на первых этажах которых расположены магазин и библиотека. Перспективу поддерживают круглые ризалиты на домах № 22 и № 24 и финальный акцент ставят высокие трубы котельной-прачечной.

Щемиловский жилмассив. Современное фото

Замыкает жилмассив, предохраняя его от ветров, огромный пятиэтажный дугообразный дом (его длина свыше 350 м), который в народе называли «колбаса», украшенный традиционной симоновской подворотней с выступом. Фасады домов жилмассива выполнены из облицовочного кирпича и расчерчены на отдельные плоскости, часть из которых имела ребристую поверхность, потому что каждый второй ряд кирпичей выступал на отдельных участках стен из общей плоскости кладки на половину кирпичного модуля.

Бабуринский жилмассив

Сооружен в 1928–1932 годах архитекторами Г.А. Симоновым, Т.Д. Каценеленбоген, В.А. Жуковской в районе пересечения Бабурина переулка (ныне – ул. Смолячкова, 14–16) и Лесного проспекта.

Включает восемь пятиэтажных жилых домов на 3,5 тыс. жителей, детский сад-ясли, или «очаг», как назывались такие заведения в 1930-е годы (Тобольская ул., 5), механическую прачечную, профилакторий, магазин и др. В глубине квартала находились спортивная площадка и сквер с фонтаном. Поблизости расположена Выборгская фабрика-кухня (Б. Сампсониевский пр., 45). Жители также могли пользоваться банями, расположенными у Гренадерского моста.

Интересно посмотреть, как изменилась архитектурная мода в 1930-е годы. Дом на Лесном пр., 32, построен в 1939-м году. Казалось бы, прошло всего несколько лет, но на самом деле изменилась эпоха.

Дома на улице Смолячкова имеют характерные черты модернизма: ленточные окна, полукруглые ризалиты (часть здания, выступающая за основную линию фасада и идущая во всю высоту здания), лестничные клетки, решенные в виде башен, высокая подворотня с круглым выступом – «фирменный знак» Григория Симонова, присутствующий во многих его проектах (в домах на ул. Смолячкова в круглом выступе располагалась дворницкая).

Дом же на Лесном проспекте декорирован в монументальном и помпезном стиле «сталинского ампира». Эта смена архитектурных стилей отражает переход от живой и творческой атмосферы 1920-х годов к диктатуре, с подозрением относящейся ко всяким творческим экспериментам.

На крыше дома на Лесном проспекте сохранилась башня ПВО, поставленная здесь в годы Великой Отечественной войны.

Батенинский жилмассив

Одним из крупнейших в предвоенном Ленинграде стал Батенинский жилмассив, построенный Г.А. Симоновым в сотрудничестве с Б.Р. Рубаненко, Т.Д. Каценеленбоген, А.Р. Соломоновой, П.С. Степановой, В.А. Жуковским в 1930–1933 годах. Он располагается рядом с «Городком текстильщиков» и состоит из двух кварталов трапециевидной формы, разделенных Диагональной улицей. Один из этих кварталов выходит короткой стороной на Лесной проспект, другой – в сквер на Новом проезде (ул. Грибалевой). Помимо жилых зданий (Лесной пр., 37, 39) на более чем 500 квартир в кварталах были запроектированы универмаг «Выборгский», баня (Парголовская ул., 1), прачечная, детский сад, ясли.

Батенинский жилмассив. Фото 1930-х годов

Название жилмассив получил по Батенинскому переулку (ныне – ул. Александра Матросова), а переулок назвали по фарфоровому заводу Ф.С. Батенина, находившемуся здесь с 1814 года и сгоревшему в 1838 году.

Дом № 37 имеет шесть корпусов. План квартала симметричный и представляет собой довольно сложную композицию на основе трапеции. Именно здесь находились здания универмага «Выборгский», прачечной, детского сада и яслей. Нумерация квартир в этих корпусах была сплошной: в 1-м корпусе – 1-100; во 2-м – 101–200 и т. д.

Интересен дом № 37, корпус 3, расположенный вдоль Новолитовской улицы. Жилые секции дома выступают под небольшим углом из общего массива. В результате дом превращается в экран, ловящий солнечные лучи всеми окнами.

Дом № 39, занимающий квартал между улицами Александра Матросова (быв. Батениной) и Диагональной, состоит из трех корпусов, образуя великолепный широкий двор перед школьным зданием. Единственной – но зато яркой – деталью, украшающей фасад, является полукругом выступающий на Лесной проспект лестничный блок центрального корпуса с практически сплошным остеклением. Контраст ему создают расположенные по бокам два темных прямоугольных прохода во двор. Сам же корпус представляет собой узкое основание трапеции на плане квартала. Часть же широкого основания образуется жилым домом (Диагональная ул., 4, корп. 1) и школьным зданием, стоящим по оси симметрии квартала (Диагональная ул., 4, корп. 2). Незастроенный угол занимает сквер, выходящий на ул. Александра Матросова.

В годы Великой Отечественной войны неподалеку отсюда находилось учебное танковое подразделение, где получила профессию механика-водителя ленинградка Валентина Грибалева, погибшая на своем Т-34 в феврале 1945 года в ходе ожесточенных боев на западном берегу Одера.

Кондратьевский жилмассив

Кондратьевский жилмассив построен в 1929–1931 годах по проекту хорошо знакомых нам архитекторов Г.А. Симонова и Т.Д. Каценеленбоген в соавторстве с И.Г. Капцюгом и Л.М. Тверским.

Он расположен на обширной территории за Кондратьевским проспектом (получил свое название в 1918 г. в честь павшего в бою комиссара Александра Кондратьева) и площадью Калинина. С севера и с юга его границами являются, соответственно, Полюстровский проспект и улица Жукова (быв. Варваринская), названная в 1923 году в честь секретаря Выборгского райкома и начальника отдела Петроградской милиции Ильи Ильича Жукова. Это один из первых жилкварталов, построенных для рабочих Выборгской стороны.

Кондратьевский жилмассив. Фото 1930-х годов

В состав жилмассива вошли 12 однотипных 60-квартирных жилых корпусов (Кондратьевский пр., 40, корп. с 1 по 12), здания детского сада, механической прачечной и универмага «Калининский». Здесь снова можно увидеть «симоновскую» квадратную подворотню с круглым выступом. Главный вход в жилмассив – с Контратьевского проспекта: два дома объединены сквозным проездом, что создает впечатление своего рода маленькой триумфальной арки. Кроме того, дома, расположенные в центре квартала, оказываются защищенными от шума и пыли с центральных улиц.

В настоящее время дома признаны аварийными и подлежащими расселению. Дальнейшая судьба жилмассива еще не определена.

Жилмассив завода «Электросила»

В жилмассив входят дома по адресам – ул. Свеаборгская, 17, корп. 1, 2, 3; Благодатная ул., 57; Нарымский пр., 7, 11 (в 1961 г. переименован в пр. Юрия Гагарина) и ул. Георгиевская, 19 (в 1940 г. переименована в ул. Решетникова, в честь писателя-демократа Ф.М. Решетникова, роман которого «Где лучше?» процитирован в первой главе этой книги). То, как разбросаны дома по микрорайону, позволяет предположить, что изначальный грандиозный план жилконцентра был осуществлен только частично.

Благодатная ул., 57. Современное фото

Еще один жилмассив по проекту Г.А. Симонова построили для рабочих завода «Электросила» в 1930-х годах. Это единственный в Московском районе жилмассив в стиле конструктивизма. Кроме Г.А. Симонова в работе участвовали его постоянные сотрудники М.Е. Русаков и Б.Р. Рубаненко.

Завод «Электросила» был крупнейшим в СССР энергомашиностроительным предприятием, специализирующемся на производстве турбо– и гидрогенераторов, автоматизированных систем контроля и управления ими, а также крупных электрических машин переменного и постоянного тока, тяговых двигателей. Он участвовал в осуществлении плана ГОЭЛРО. На нем были изготовлены 4 генератора для Волховской ГЭС, а также агрегаты для Саяно-Шушенской, Костромской и Ленинградской АЭС.

Ул. Решетникова, 19. Современное фото

Помимо гидрогенераторов и турбогенераторов завод выпускал крупные машины постоянного и переменного тока, которые использовались в качестве приводов прокатных станов, судовых генераторов и механизмов, буровых установок (в том числе и морских), вагонов метро, трамваев, электропоездов.

Здания жилмассива (в 1930-е гг. его называли жилконцентром) четырех– и пятиэтажные, украшены балконами и лоджиями. Причем некоторые рассчитаны сразу на две квартиры и не разделены перегородками, так что из квартиры в квартиру легко было ходить в гости или устраивать совместные посиделки теплыми летними вечерами.

Чуть дальше во дворах расположены первые в Ленинграде блочные здания, самое старое из которых (Благодатная ул., 42) относится к 1934 году. Однотипные здания 1939 года – Свеаборгская ул., дома 9, 15, 21, 25.

Крестовский жилмассив

Утрачен.

Построен в 1931–1933 годах для рабочих завода «Электроаппарат» по проекту архитекторов Б.В. Дмитриевского, H.H. Носова, инженера В.А. Латынина. Располагался по обе стороны Морского проспекта. Комплекс насчитывал 20 корпусов (50 тыс. кв. м) (единственный уцелевший дом находится по адресу Морской пр. 29, и дошел до нас в перестроенном виде) и был спланирован в системе строчной застройки – торцами корпусов к улицам. Целью архитекторов было дать каждой квартире одинаковое количество света, так чтобы тень здания не ложилась на соседний дом. Здесь впервые внедрялись экономичные индустриальные методы работ: типизация и стандартизация элементов, монолитная бетонная структура с легким заполнением. Такая технология получила название ЛДН по фамилиям проектировщиков, и являлась предтечей строительства железобетонных блочных домов, расцвет которого пришелся на 1970-е годы. Свободная планировка, инфраструктура, обильное остекление зданий, озеленение и близость к центру делали его одним из самых популярных в городе.

Крестовский жилмассив. Фото 1930-х годов

Рядом располагалось еще несколько интересных конструктивистских домов – так называемые «тахитектоны», разработанные инженером И.В. Рянгиным. Тахитектон означает в переводе с греческого «шагающий строитель». Новая техника строительства позволяла создать здание за 40 дней внутри скользящей опалубки.

Опалубка – это коробчатая конструкция, заполняемая бетоном. Вдоль будущего дома с обеих сторон прокладывали рельсы для «П»-образного подъемного крана, к которому прикреплялась опалубка для создания типовой секции. При возведении стен в скользящей опалубке сначала бетонируют опорный ярус высотой 70–80 см. Кран, проходя всю длину дома, штампует секции первого этажа и т. д. Затем опалубку плавно поднимают гидродомкратами со скоростью 20–30 см/ч и одновременно укладывают слой бетона толщиной 20–30 см. Каждый последующий слой укладывают до схватывания ранее уложенного. Таким образом, дом быстро растет в высоту и в длину. И.В. Рянгин построил на Крестовском острове комплекс двухэтажных блокированных коттеджей, каждая квартира в которых располагалась на двух уровнях и имела отдельный вход. К сожалению, из-за несовершенства строительной техники 1930-х годов качество бетонных стен было невысоким, и они постепенно начали разрушаться. Последний дом-«тахитектон» обвалился и был снесен в 2007 году.

Жилкомбинат для работников Водопроводной станции

Утрачен.

Неподалеку от Таврического сада, на улице Шпалерной (переименованной в 1918 г. в ул. Воинова, в честь погибшего большевика Ивана Авксеньтьевича Воинова), в конце 1920-х годов снесли здания конюшен, принадлежащих Аракчееву. Освободившееся место использовали в 1930 году для постройки небольшого жилгородка по проекту архитектора К.Д. Халтурина, предназначавшегося для работников Станции городского водопровода, расположенной по адресу: ул. Воинова, 56.

Семь жилых зданий поставлены в «строчной застройке» – параллельными рядами-строчками вне зависимости от направления улиц. Четыре почти глухих торца обращены на красную линию улицы Воинова. Корпуса 2, 3, 4 образуют равные пространства открытых дворов-садов. К ним со сдвигом примыкают корпуса 5, 6, 7, соединенные с более ранними доходными домами.

До начала 2000-х годов эта территория принадлежала Строительно-экономическому колледжу городского хозяйства, здесь располагалось общежитие, именуемое в народе «гребенкой», из-за того, что дома, выходившие на улицу торцами, напоминали зубья расчески.

Городок снесли в начале 2000-х годов.

Жилмассив для работников мясокомбината им. С.М. Кирова

Современный адрес – Московское шоссе, 14, корп. 1; 16, корп. 1.

Построен перед самой войной в 1936–1941 годах по проекту архитекторов A.A. Юнгера, H.H. Лебедева и А.Н. Сибирякова. Бросается в глаза смена архитектурной моды, которая после войны приведет к смене архитектурного стиля. Дома семиэтажные, многоквартирные, с претензией на монументальность. Дугообразные, они обрамляют небольшую площадь, где был распланирован сквер с фонтаном и аллея вдоль фасадов зданий. Здания украшают высокие сквозные арки, башни. Первый этаж, где располагались магазины, отделан рустом. Дворовые фасады практически не уступают лицевым по богатству отделки. Только угловые балконы напоминают о конструктивизме.

Московское шоссе, 14. Современное фото

Переход к многоэтажным домам был отчасти обусловлен экономическими соображениями: он позволял экономить средства на прокладке коммуникаций. Вместе с тем дома отражали и дух времени. Торжественный и монументальный стиль лучше соответствовал эпохе зарождавшегося культа личности, чем скромные здания жилмассивов.

По первоначальному проекту предполагалась постройка еще нескольких корпусов в глубине квартала, там же планировали возвести детский сад и ясли. По Генеральному плану 1938–1939 годов решено перенести в этот район центр города и сделать будущую Московскую площадь местом массовых демонстраций, парадов и других торжеств. Здания жилмассива, расположенные поблизости от Московской площади, должны были служить достойным обрамлением нового центра. Однако после окончания войны по Генеральному плану 1946–1948 годов создание центра на юге города признали нецелесообразным.