Екатерина Яковлевна Арапова

Экономическая интеграция в Восточноазиатском регионе

§ 2. Теории интеграции: от классики к современности

В концепциях международной экономической интеграции разработка общетеоретических вопросов, таких как выработка методологии и критериев исследования интеграционных процессов, выявление причин, сущности и предпосылок интеграции, исследование взаимосвязи и взаимозависимости политических и экономических процессов в становлении и расширении интеграционных объединений сочетается с прикладными исследованиями23.

Моделирование интеграционных процессов стало основным направлением деятельности ряда экономистов в рамках основных концепций интеграции. В частности, Дж. Вайнер в конце 40-х гг. ХХ века разработал концепцию таможенного союза, которая впоследствии была усовершенствована Дж. Мидом, Ф. Герельсом и Р. Липсеем24. Данная модель стала основой для оценки эффективности взаимодействия стран в условиях интеграционной группировки данной формы, определив «потокообразующий и потокоотклоняющий» эффекты таможенного союза. В то время как Дж. Вайнер занимался определением производственных эффектов интеграции, Дж. Мид значительную часть своих исследований посвятил выявлению потребительских интеграционных эффектов в модели таможенного союза25. Он разработал концепцию «торговой экспансии», являющейся фактором потенциального повышения благосостояния экономик интегрирующихся стран, которую впоследствии и развил Р. Липсей, выделив и другие факторы, повышающие уровень экономического благосостояния государств, создающих интеграционное объединение26.

Ученые неолиберальноготолка (Дж. Вайнер, Дж. Мид, В. Репке, Т. Сцитовски и др.) в качестве главной экономической причины, объективно обусловливающей необходимость интеграции, выделяли противоречие между потребностями свободного международного обмена, определяющего увеличение размеров рынков, ВВП и доходов населения интегрирующихся стран, и существовавшей тогда системой протекционистских дискриминационных барьеров на пути такого обмена. «От устранения такого рода препятствий в ходе формирования таможенных и экономических союзов в соответствии с данной теорией в выигрыше останутся все участники интеграционных процессов, которые будут располагать значительно расширившимися рынками и хозяйственными территориями»27.

В отличие от неолибералов, при объяснении экономических причин процессов международной экономической интеграции представители неокейнсианского направления – «дирижисты» (Ф. Вейер, П. Стритен, С. Харрис и др.) делали акцент не столько на необходимости либерализации международного движения товаров, а также услуг, капиталов и рабочей силы, сколько на устранении несоответствия между преобладавшей в то время неокейнсианской внутриэкономической политикой стимулирования роста и занятости, с одной стороны, и состоянием международных экономических отношений – с другой, что, по их мнению, имело гораздо более важное значение.

Так, С. Харрис, в частности, подчеркивал, что мероприятия, проводимые правительствами в рамках такой политики, порождают «конфликт между обеспечением национальной политики занятости и роста и поддержанием международного равновесия», который можно преодолеть при создании интеграционного блока28. Отсюда дирижистами выводится объективная потребность не только в устранении национальных хозяйственных барьеров на пути международной миграции факторов и результатов производства, но и в интеграции экономических политик государств, формировании межгосударственных и особенно наднациональных органов экономического регулирования в создаваемых интеграционных блоках29.

Иными словами, теоретики неолиберального толка отдавали приоритет «негативной интеграции», т. е. устранению межстрановых хозяйственных барьеров (особенно торговых и валютных), а дирижисты – «позитивной интеграции», т. е. созданию нового качества экономической среды, которая позволила бы тесно переплетенным национальным хозяйствам функционировать в оптимальном режиме30 (эти понятия были введены Я. Тинбергеном, представителем структурного направления).

Однако рассмотрение исключительно статических эффектов интеграции не давало объяснений структурных изменений в экономических системах стран, формирующих интеграционные объединения (в первую очередь исследовались процессы интеграции в ЕЭС). Вопрос о влиянии интеграции на изменение структуры производства и потребления стран оставался неизученным. В этой связи возникла концепция экономического союза, в рамках которой интеграция рассматривалась как «динамический процесс перехода к более глубоким формам интеграционного взаимодействия»31.

В рамках неолиберального направления первым о необходимости пересмотра статического подхода к анализу процессов интеграции заявил Б. Балаша, который доказал необходимость рассматривать ее как динамический процесс32. Именно этот экономист выделил пять стадий интеграции, указывая на постепенный переход от более простой формы интеграционного взаимодействия к более сложной:

• зона свободной торговли;

• таможенный союз;

• общий рынок;

• экономический союз;

• полная экономическая интеграция.

Каждая последующая стадия международной экономической интеграции отличается от предыдущей более высоким уровнем либерализации движения товаров, услуг и факторов производства в рамках интеграционного объединения. На высшей стадии происходит гармонизация и полная унификация экономической, социальной и валютной политик, что выражается в установлении единой «наднациональной власти».

Экономисты структурной школы, ведущими представителями которой выступали Я. Тинберген, А. Филипп, А. Маршаль, Ф. Перру, обосновали модель интеграции, в основе которой лежат субъективные факторы, т. е. определяющее значение при формировании интеграционного блока принадлежит политическим мотивам. Представители структурной школы выделяли «обязательный характер национальных и межнациональных мероприятий и интеграционной политики». Таким образом, интеграция возможна на стадии экономического союза и приводит к «коренному преобразованию структуры национальной экономики и достижению оптимальной сбалансированности общественно-экономического развития страны»33. В рамках данного направления анализа Я. Тинбергеном и были введены понятия позитивной и негативной интеграции.

Рыночная школа рассматривает модель интеграционного взаимодействия как процесс объединения стран на основе принципов достижения максимальной либерализации региональной торговли. Либеральная (рыночная) концепция рассматривает интеграцию как «процесс формирования и функционирования единого рыночного пространства в рамках нескольких стран, где обеспечивается свобода действия рыночных сил»34. Таким образом, при объединении стран на основе принципов полной либерализации не допускается государственное вмешательство в экономические процессы.

Что касается неолиберальной концепции, то в ней допускается государственное вмешательство с целью «выравнивания условий функционирования интегрирующихся национальных хозяйств» (выравнивание условий конкуренции и согласование политики стран, вступающих в интеграционный блок). Представители рыночно-институционального направления (М. Аллэ, Б. Балаша, Г. Хейлперин и др) обосновывали возможность достижения оптимального соотношения государственного вмешательства с целью регулирования экономики и свободного действия рыночных сил35.

Важное место в теориях международной экономической интеграции всегда отводилось проблематике взаимосвязи экономики и политики, сочетания национально-государственного (федералистского), межгосударственного и наднационального начал в формировании и эволюции интеграционных объединений. В рамках этой проблематики в теориях западноевропейской интеграции с середины прошлого века прослеживается борьба двух школ, представителей которых принято с известной степенью условности называть «функционалистами» и «федералистами»36.

Представители такого направления, как функционализм (основателями являются П. Райнш, Л. С. Вульф, Д. Митрани), сравнивают процесс интеграции со «строительством здания из отдельных элементов (блоков)», причем прогресс в одной области, например таможенной, распространяясь на другие сферы, способствует поэтапному процессу экономического и политического объединения. Создание наднационального объединения выступает наивысшей конечной стадией развития интеграции, а государство играет значимую роль при решении проблем интегрирующихся стран.

Представители такого направления, как федерализм, продвигают концепцию создания наднационального государства, полагая, что движущими силами интеграции выступают политические факторы. Ж. Моннэ, Ш. Мюре, К. Уэйр – основоположники направления – делают упор на объединение «сверху», считая необходимым как можно быстрее создать наднациональное государство, которое будет контролировать и способствовать развитию интеграционных процессов.

Современные «синхронистские» теории полагают, что развитие процессов интеграции происходит под действием как внутренних, так и внешних сил, т. е. исследуются и национальные, и наднациональные аспекты управления интеграционным процессом, исходя из положения про «параллельный характер развития составных элементов и форм реализации интеграционного механизма»37.

Под действием процессов интеграции в странах ЕЭС в последнее десятилетие ХХ века возникла теория многоуровнего управления, объединяющая в себе элементы различных теорий. Концепция рассматривает взаимосвязи экономики и политики, сочетание национально-государственного (федералистского), межгосударственного и наднационального начал в процессе развития интеграции на примере эволюции ЕС.

«Отправными точками подхода, свойственного теории многоуровневого управления, являются существование пересекающихся компетенций множества уровней правительств и взаимодействие политических акторов, пронизывающее все эти уровни. Должностные лица государств-членов, при всем их могуществе, являются лишь одной из групп, действующих внутри европейской политической системы. Государства не являются исключительным связующим звеном между внутренней политикой и межправительственным торгом в Европейском союзе. Вместо посылки о двухуровневой игре, которая является общепринятой среди тех, кто делает акцент на роль государства, теоретики многоуровневого управления исходят из перекрещивания многоуровневых политических сетей. Структура политического контроля является переменной, а не постоянной, зависит от того, о какой области политики идет речь»38.

В рамках этой концепции Европейский союз является политическим образованием, в котором власть распределена между различными уровнями управления, а между секторами имеются существенные различия в способах управления. Теория многоуровневого управления способствует устранению противоречий между традиционными концепциями интеграции, обозначив место каждой из них в сложной системе Европейского союза.

1990-е гг. ознаменовались чередой исследований, рассматривавших эффекты интеграционных процессов с позиции модели общего экономического равновесия. В частности, практически все основные исследования Международной торговой комиссии США по запросу Конгресса США и других организаций в 1990-х гг., целью которых является оценка эффектов интеграции в НАФТА, основаны на применении многосекторных моделей общего экономического равновесия: Brown, Deardorff, andStern (1991 г.) – 29 секторов, Hinojosa-Ojedaand Robinson (1991 г.) – семь секторов, KPMGPeatMarwick (1991 г.) – 44 сектора39. Однако методология исследования интеграционных процессов является объектом исследования следующей главы.

Таким образом, несмотря на разнообразие теорий международной экономической интеграции, ключевая роль по-прежнему принадлежит концепции Балаша, который рассмотрел экономическую интеграцию как динамический процесс, выделив пять стадий развития. Ярким примером, лежащим в основе данной теории, выступает Европейский союз, который в ходе своего развития преодолел все стадии экономической интеграции.

§ 3. Особенности региональной экономической интеграции и сотрудничества в Восточной Азии

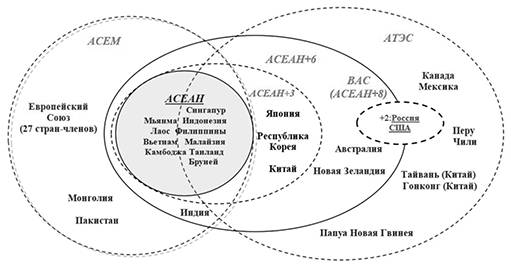

На протяжении последних 50 лет в Восточной Азии был создан целый ряд интеграционных объединений, таких как АСЕАН и АСЕАН + 1, и форумов международного сотрудничества, подобных АТЭС, а также разработаны концепции общерегиональных интеграционных объединений АСЕАН + 3 и АСЕАН + 6, проведен Восточноазиатский саммит в рамках АСЕАН + 8 и т. д. (см. схему 1). Практически для каждого из приведенных форматов взаимодействия на определенном этапе рассматривалась возможность его перерастания в полноценное интеграционное объединение, за исключением, пожалуй, АТЭС и АСЕАН + 8, куда в качестве полноправных членов входят и США, и Россия. Кроме того, активно развивается двустороннее и многостороннее взаимодействие в торговой, инвестиционной и прочих областях. Это, с одной стороны, свидетельствует о необходимости и неоспоримых преимуществах создания интеграционных блоков, а с другой – выступает дезинтегрирующим фактором, препятствующим созданию полноценного объединения.

Схема 1

Региональные и трансрегиональные объединения в Восточной Азии

Источник: составлено автором на основе актуальной информации

Первоначально идея формирования регионального интеграционного объединения в Восточной Азии была разработана К. Кодзимой и сформулирована в концепции Восточноазиатской зоны свободной торговли в середине 1960-х гг., в 1970-е гг. появилась концепция формирования Тихоокеанского сообщества40. В 1976 г. было подписано Бангкокское соглашение (Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Лаос, Мьянма, Таиланд, КНР), представляющее собой преференциальное торговое соглашение. С конца 1980-х – начала 1990-х гг. велись дискуссии относительно формирования интеграционного объединения между странами Восточной Азии, а также Австралией и Новой Зеландией на основе сотрудничества в первую очередь в финансовой сфере (так называемая йеновая интеграционная группировка).

Важным вопросом в ходе дискуссий о перспективности создания интеграционных объединений в Азии стала проблема выбора пути экономического развития. В конце 1980-х гг. политический лидер Малайзии Махатхир Мохамад предложил концепцию «азиатизации Азии» под названием «Look Еast», согласно которой азиатские развивающиеся страны должны развиваться по японской модели, а Япония призвана стать центром регионального экономического взаимодействия, поскольку формирование полицентричной интеграционной группировки на основе равноправного сотрудничества представлялось бесперспективным. Однако дальнейшее развитие азиатской интеграции выявило значительные сложности формирования полноценного интеграционного объединения, включающего в себя большинство азиатских стран. Государства более эффективно развивались на основе двусторонних связей, а также многостороннего сотрудничества в формате нескольких участников, закрепленного путем заключения соглашений по отдельным направлениям экономического развития.

В 1991 г. был разработан план создания Восточноазиатской экономической группировки в составе Гонконга, Индонезии, Китая, Малайзии, Республики Корея, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Филиппин, Японии, т. е. только стран Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии.

При исследовании интеграционных процессов в Восточной Азии необходимо учитывать ряд особенностей региона, которые заключаются в следующем41.

В отличие от моделей интеграции, существующих в других регионах, в частности модели европейской интеграции, регионализм в Восточной Азии существует в разнообразных формах, в том числе неформальных, а также на частнокорпоративном уровне, включающем участников, находящихся как в государственной, так и негосударственной собственности.

В регионе существуют два центра, способных выступить двигателями процессов интеграции, – Китай и Япония, – между которыми существует множество как экономических, так и политических противоречий. Развитию процессов интеграции во многом способствует деятельность японских и китайских предприятий, в особенности японских ТНК, многие из которых активно следуют стратегии интернационализации хозяйственных процессов.

Решающая роль при принятии решений зачастую принадлежит не рыночным участникам, а предприятиям, находящимся в государственной собственности, или правительствам стран – участниц интеграционных объединений. Несмотря на то что региональная интеграция в Восточной Азии имеет во многом транснациональный характер и стимулируется инициативами «снизу», региональные соглашения отвечают преимущественно интересам правительств и государственных предприятий.

Таким образом, при исследовании перспектив формирования интеграционных объединений в Восточной Азии и выборе инструментария исследования необходимо учитывать особенности развития региона.

В настоящее время можно выделить две основные возможные формы развития региональных интеграционных тенденций:

1. Формирование общерегиональной зоны свободной торговли классического типа по примеру стран Европейского сообщества и НАФТА. Данное направление предполагает как постепенную либерализацию региональной торговли товарами и услугами, так и формирование общей экономической политики в области защиты прав интеллектуальной собственности, содействия развитию свободной конкуренции, привлечению иностранных инвестиций и проч. Важно отметить, что если в случае успешного создания общерегионального интеграционного объединения, выходящего за рамки АСЕАН + 1 и включающего по меньшей мере три государства Северо-Восточной Азии (Китай, Японию и Республику Корея), государства-члены проявят заинтересованность в дальнейшем расширении интеграционных процессов, то развиваться она, скорее всего, будет по особой траектории, минуя стадию таможенного союза. Азиатские государства ввиду разнородности их внутренних экономических условий развития и преследуемых политических целей не перейдут к выработке единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран. Они могут расширять интеграционные процессы, постепенно снижая барьеры на пути следования факторов производства, однако независимость каждого отдельного члена в отношении государств, не входящих в интеграционное объединение, сохранится. В этом заключается важная особенность азиатского регионализма, заставляющая пересмотреть фундаментальные основы классической теории интеграции, предложенной Б. Балаша. Однако даже если говорить о создании единой общерегиональной зоны свободной торговли в качестве первой ступени интеграции в масштабах всего региона, встает вопрос о поиске наиболее перспективного формата интеграционного объединения.

2. Углубление регионального сотрудничества в рамках отдельных отраслей и направлений. Здесь можно выделить три наиболее перспективные направления экономического сотрудничества:

1) формирование энергетического сообщества и реализация общих энергетических проектов с целью обеспечения энергетической безопасности в регионе;

2) расширение сотрудничества в финансовой сфере. Финансовое взаимодействие стран Восточной Азии началось с подписания в начале 1990-х гг. центральными банками 11 государств соглашений РЕПО, а с 1997 г. начали заключаться двусторонние своп-соглашения. В 2000 г. стороны договорились о создании расширенной региональной конвертации национальных валют и формировании сети двусторонних соглашений о валютных своп-операциях42. Сотрудничество в финансовой сфере может развиваться в нескольких направлениях:

• расширение действия многосторонних механизмов своп в целях повышения финансовой стабильности (основополагающей в данной области является Чиангмайская инициатива), а также двусторонних соглашений о предоставлении финансовых средств в рамках соглашений своп;

• постепенное движение в направлении формирования валютного союза на основе предложенной концепции введения азиатской валютной единицы ACU;

• создание Азиатского валютного фонда, азиатского аналога МВФ, и повышение значимости деятельности Азиатского банка развития (АБР). Идея формирования структуры возникла в ходе Азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг., когда министры финансов 13 стран (АСЕАН + 3), собравшиеся на ежегодное заседание АБР, объявили о создании Азиатского валютного фонда (фонд резервов иностранной валюты – 80 млрд долл.), призванного помогать странам, пострадавшим от азиатского валютного кризиса43. В 2007 г. на встрече АСЕАН + 3 была достигнута договоренность о создании системы взаимных расчетов, которая призвана стать одним из основных базовых элементов концепции создания АВФ.

3. Создание региональных транспортных коридоров, представляющих стратегическое значение для экономического развития стран региона.

До недавнего времени формирование единого полноценного интеграционного объединения планировалось в рамках 16 государств – участниц Восточноазиатского сообщества (модель АСЕАН + 6), Декларация о создании которого была принята на первом восточноазиатском саммите, состоявшемся в 2005 г. Концепция создания Восточноазиатского сообщества начала формироваться еще с саммита 1997 г. в Куала Лумпуре в рамках АСЕАН + 3. На третьем саммите АСЕАН + 3, прошедшем в Маниле в 1999 г., был принят Объединенный акт о Восточноазиатском сотрудничестве, в котором подчеркивалось значение обеспечения регионального сотрудничества по широкому кругу вопросов и на различных уровнях.

Еще до саммита 2005 г. в 2001 г. было объявлено о создании Восточноазиатской исследовательской группы (East Asian Vision Group – EAVG), целью которой было движение в направлении создания Восточноазиатского сообщества – «сообщества мира, благополучия и прогресса». Значимость деятельности данной группы выражалась в подготовке программы расширения регионального сотрудничества. В числе основных разработок исследовательской группы можно выделить краткосрочное предложение о создании Восточноазиатского бизнес-форума, финансовой информационной сети, программы культурного обмена. В числе средне- и долгосрочных предложений можно выделить создание АВФ – регионального аналога МВФ, института, главной целью которого должно было стать регулирование валютных курсов стран региона с целью достижения более высокого уровня финансовой стабильности.

Создание интеграционного объединения преследует достижение ряда стратегических целей, которые были закреплены в отчете Восточноазиатской исследовательской группы 2001 г.44:

1) предотвращение конфликтов и содействие миру и безопасности в регионе;

2) налаживание более тесного сотрудничества в экономической сфере в таких областях, как торговля, инвестиции, финансы и развитие;

3) улучшение условий жизни населения, в частности принятие совместных усилий, направленных на охрану окружающей среды и повышение эффективности системы государственного управления;

4) повышение общего уровня развития за счет сотрудничества в сфере образования и развития человеческих ресурсов;

5) создание «национальной идентичности» Восточноазиатского сообщества.

Последнее представляется наименее реалистичным ввиду того, что азиатский регион представлен не просто государствами с различным уровнем экономического развития, стратегическими целями и политическими амбициями, но объединяет страны, принадлежащие к различным «цивилизациям» (в соответствии с классификацией С. Хантингтона, что делает формирование «национальной идентичности» почти невозможным, хотя, возможно, имеет смысл говорить о «региональной идентичности». Важно отметить, что создание единого интеграционного объединения преследует цель достижения взаимодействия не только в экономической, но и ряде других отраслей.

Достижение стратегических целей связано с реализацией комплекса задач, закрепленных в Куала-Лумпурской декларации, главная из которых заключается в создании Восточноазиатского саммита в качестве форума проведения переговоров между странами-участницами по вопросам обеспечения мира, стабильности и экономического процветания.

Реализация поставленных целей должна быть основана на ряде принципов, также закрепленных в отчете Группы 2001 г.:

1) эволюционный и прогрессивный подход путем функционального сотрудничества;

2) принцип открытости и вовлеченности всех участников интеграционного процесса;

3) принцип принятия решения на основе консенсуса;

4) принцип уважения норм, принятых на международном уровне (в первую очередь – норм ВТО);

5) принцип соответствия норм регионального сотрудничества глобальной системе.

Кроме того, сотрудничество стран-участниц должно основываться на принципе невмешательства в международные дела друг друга.

Центром экономической интеграции в регионе выступает Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Правовую основу АСЕАН составляет Соглашение о свободной торговле, которое было подписано в январе 1992 г. и ставило целью создание через 15 лет зоны свободной торговли АСЕАН. По типу соглашения ВТО данный документ представляет собой соглашение «О преференциальной торговле», основывающееся на перечне «включенной продукции». Это означает, что страны-участницы принимают на себя обязательства устранить барьеры в торговле товарами и услугами, включенными в перечень, согласованный сторонами и расширяющийся по мере углубления процессов либерализации. Была разработана Схема общего эффективного преференциального тарифа (Common Effective Preferential Tariff Scheme), который предусматривал снижение уровня тарифов во внутрирегиональной торговле до 1–5%.

Характерной особенностью Азиатского регионализма является наличие большого числа двусторонних соглашений о свободной торговле. Это связано с решением АТЭС о целесообразности создания сначала небольших зон свободной торговли, которые впоследствии могут быть преобразованы в более крупные. Таким образом, наряду с расширением региональных торговых зон происходит их фрагментация, поскольку все большее число стран считают двусторонние соглашения более эффективным механизмом содействия торгово-экономическому партнерству. Государства более эффективно развивают двустороннее, а также многостороннее сотрудничество в рамках нескольких участников на основе заключения соглашений по отдельным направлениям экономического развития. В 2002 г. было подписано Соглашение об экономическом партнерстве между Японией и Сингапуром, которое в 2003 г. переросло в соглашение о зоне свободной торговли товарами и услугами. Кроме того, соглашения о зоне свободной торговли были подписаны между КНР и Макао (САР КНР), а также КНР и Гонконгом (САР КНР) в 2003 г., между Японией и Малайзией в 2005 г., между Республикой Корея и Сингапуром в 2005 г., а также между Республикой Корея и Филиппинами в 2006 г.45

Двусторонние соглашения в регионе принимают различные формы. Некоторые из них заключаются между небольшими странами, другие – между крупными государствами, но в большинстве случаев сторонами выступают одно крупное и одно небольшое государство46.

В последние годы рост числа заключенных двусторонних и многосторонних в рамках ограниченного числа стран соглашений обусловливался повышением активности таких пяти стран, как Япония, Китай, Республика Корея, Сингапур и Таиланд. Наиболее активным в этом отношении государством, располагающим обширными торговыми связями и комплексом соглашений, является Сингапур. По данным ВТО, к середине 2014 г. Сингапур подписал 40 региональных торговых соглашений, распространяющихся на торговлю как товарами, так и услугами47. Помимо того, что эта страна выступает участницей зоны свободной торговли АСЕАН, она заключила соглашения о свободной торговле с такими крупными экономиками региона, как Япония, Китай и Республика Корея, а также с США, Индией и Австралией. Япония заключила соглашения с пятью странами Восточноазиатского региона (Брунеем, Малайзией, Сингапуром, Филиппинами и Таиландом), а также с Мексикой и Чили48.

Помимо двусторонних соглашений о свободной торговле в Восточной Азии активно развивается многостороннее интеграционное взаимодействие, в том числе в форматах:

АСЕАН + Китай (11 государств);

АСЕАН + Япония;

АСЕАН + Республика Корея;

АСЕАН + Индия;

АСЕАН + Австралия – Новая Зеландия;

АСЕАН + 3 (Китай, Япония, Республика Корея) – 13 государств;

АСЕАН + 6 или Восточноазиатское сообщество (Китай, Япония, Республика Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия) – 16 государств.

Если первые три интеграционных объединения уже созданы и успешно функционируют, впрочем, как и еще три объединения формата АСЕАН+1 (с Индией, Австралией и Новой Зеландией), то реализация двух последних сценариев зависит от действия ряда факторов, способствующих или препятствующих развитию интеграционных процессов в регионе.

В числе интегрирующих факторов можно выделить следующие:

• высокие темпы экономического роста на протяжении нескольких десятилетий. По данным МВФ, средний годовой темп прироста реального ВВП в группе развивающихся стран Азии, включающей Китай, Индию и пять стран АСЕАН (Индонезия, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Вьетнам), составил 6,5%, прогноз на 2014 и 2015 гг. – 6,7% и 6,8% соответственно. Прирост ВВП Китая в 2013 г. составил 7,7%, Индии – 4,4%49;

• высокая степень торговой взаимозависимости на региональном уровне. В соответствии с данными отчета АСЕАН за 2012 год, доля внутрирегионального товарооборота стран АСЕАН составляет 24,3%, в структуре общего товарооборота максимум был достигнут в 2010 г. на отметке 25,4%. Значительная часть товарооборота этих стран приходится на Китай, Японию и Республику Корея, входящие в объединение АСЕАН + 3: на них в 2012 г. пришлось более половины (53,1%) всего товарооборота стран АСЕАН. Резко вырос товарооборот стран АСЕАН с Китаем – с 4,3 до 12,9% – и Республикой Корея – с 3,9 до 5,3% с 2000 г. по 2012 г. соответственно50.

• сильная инвестиционная взаимозависимость. Доля внутрирегиональных прямых иностранных инвестиций выросла с 2000 по 2012 г. с 3,9 до 18,3%51. Инвестиции осуществляются преимущественно на корпоративном уровне, а основными инвесторами региона являются компании Японии и Республики Корея, кроме того, растет экономическое влияние ТНК из КНР, Сингапура и Индии;

• высокий уровень технологической взаимозависимости, а также взаимодополняющий характер инновационной деятельности стран – участниц интеграционного объединения;

• необходимость более свободного перемещения рабочей силы, поскольку ряд стран испытывает в ней нехватку (Япония, Сингапур, Малайзия), в то время как другие государства, напротив, имеют ее избыток (Индия, КНР, Филиппины);

• стремление к укреплению национальных финансовых рынков, а также повышению стабильности национальных финансовых систем;