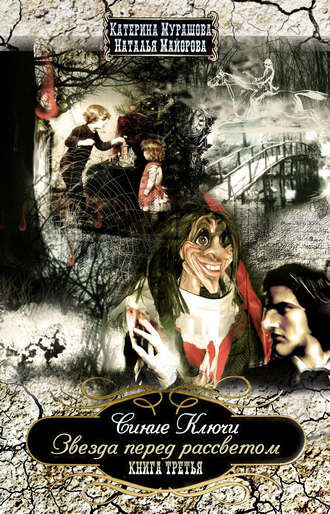

Екатерина Мурашова

Звезда перед рассветом

Глава 4.

В которой купеческая вдова знакомится с Петроградом и получает печальное известие, а психиатр Адам Кауфман оказывается в окружении разбитых надежд.

Город Раисе не понравился сразу, с вокзала.

Грязные, засаленные подолы юбок, треухи, немытые лица, желтый свет.

Потом – закопченные дома, низкое, недоброе, словно опухшее небо. Извозчик на вокзальной площади запросил огромные деньги и как будто делал одолжение. Раиса сразу пожалела, что не поехала на трамвае. Небось, как-нибудь добралась бы. Заодно и с людьми поговорила – расчуяла бы, что тут и как.

Хотя что тут чуять, если и так видно – дурно. Война. На улицах женщины в черных платьях, везде расклеены агитационные листовки и плакаты с призывами. Мельком увидела на тумбе картину, где призывали жертвовать выписывающимся из госпиталей инвалидам: поддерживая друг друга, стоят два солдата. У одного нет ноги, у другого – руки. Прошептала: голубчики солдатики! – и тут же расплакалась в батистовый платочек. А что если и мой Лука так?!

В клинике для нервных и психических больных, адрес которой был в письме, Адама Кауфмана не оказалось. Красивая, хотя и немолодая медсестра-малороссийка послала Раису в госпиталь Вольноэкономического общества, устроенный на Обводном канале. Адам Михайлович там консультирует по вторникам и средам. А по понедельникам и пятницам в госпитале Технологического института. А по воскресеньям – в частном госпитале у купца Обухова. А в среду – преподает студентам и ведет больных в Бехтеревском институте. Война, хороших врачей не хватает, многие ушли на фронт. «Да, да, голубушка, я знаю, у меня как раз письмо от его друга врача с фронта… А Адам Михайлович хороший доктор?» – Малороссийка поправила туго накрахмаленную косынку и минут пять тоном важного лектора рассказывала о том, каким замечательным, редкостным врачом и одновременно ученым является Адам Михайлович. «После всех работ – еще и в лабораторию! Непременно! И сидит там за микроскопом, и пишет, пишет что-то… Иногда до самого утра! Когда только времени еще и на семью хватает!» – В последней фразе женщины Раисе почувствовалась некая толика лицемерия, но у нее просто не было сил как следует подумать о семейном устройстве Адама Кауфмана, который днем работал в пяти больницах, а по ночам глядел в микроскоп. Узнав, что Раиса только что с поезда, медсестра любезно предложила ей чаю. Женщина всей душой отозвалась на первое встреченное в неприветливой столице дружелюбие, поблагодарила сердечно, но отказалась – внутри ее с самого прибытия мелко вибрировала какая-то жилка и требовала: скорее, скорее!

До госпиталя поехала на трамвае (медсестра объяснила все подробно). Смотрела в окно на поднимающиеся вверх дома. Каждый со своей физиономией, по большей части столично-надменной. В трамвае ругали немцев, и как-то странно говорили об императрице. Раиса поежилась, ей стало неприятно. Царь и царица – это же главное в стране, как мать и отец в семье, почти как Бог и Богородица на небе. Как же можно?!

Потом, неожиданно быстро, потянулись темные окраинные кварталы. Кондуктор назвал ее остановку. Раиса вышла. Над Обводным каналом едва слышно шумел мелкий холодный дождь. Хотя было еще только три часа дня, у подъезда нужного ей дома, разгоняя подступающие сумерки, ярко горел фонарь. Высокая тяжелая дверь скрипнула предупреждающе.

Ровные стены непонятного в желтом электрическом освещении цвета, двери, коридоры в разные стороны… куда идти? За одной из дверей – двустворчатой, с выкрашенными белым стеклами – обнаружилась пальма в горшке, стул и широкая лестница. Было чисто, Раиса это сразу отметила: но пахло, увы, так, что прямо с порога сжималось сердце и хотелось тут же бежать куда-нибудь со всех ног. Не просто больницей – лекарства, дезинфекция, много нездоровых людей на небольшом пространстве… – но еще чем-то пронзительно-кислым, тоскливым, мокрой овчиной, что ли; и кислой ржавчиной. Войной пахнет, подумала она, идя вслед за санитаром к врачебной комнате. Войной, чем же еще.

Адам Кауфман почти вбежал в комнату. Раиса встала и, не удержавшись (знала, что этого – не нужно), подалась навстречу. Невысокий, лишь чуть выше нее. Холодный бархат больших темных глаз, сухие коричневые пальцы, белый, с синевой халат, наброшенный на неширокие прямые плечи. В руках ничего нет, только на шее болтается стетоскоп, но отчетливое ощущение, что в комнату внесли что-то существенное, почти громоздкое. Он сам и внес.

– Кауфман, Адам Михайлович, врач. Мы с вами… Простите, я, кажется, не имел чести…?

– Да, да, простите меня, голубчик Адам Михайлович, что я вас, незнакомого мне человека, побеспокоить решилась. Овсова Раиса Прокопьевна, вдова. Только что из Первопрестольной, с вокзала. Если бы не крайняя надобность, я бы ни за что… Но ведь никого решительно в столице не знаю, не ведаю, с какого края хвататься, а к вам у меня рекомендация, письмо, вот, от вашего друга Арабажина Аркадия Андреевича…

– Письмо от Аркаши?!! – к ужасу Раисы Адам покачнулся и тут же землисто побледнел.

– Голубчик Адам Михайлович, что это с вами?!

– Дайте его мне, дайте скорее письмо! – протянутая рука дрожала, как у нищего на паперти.

Испуганная странной реакцией врача, ничего не понимая, Раиса торопилась, сорвала заусенец на ногте, едва не сломала замочек у сумочки.

– Вот, вот же оно! Вот тут он к вам…

Не слушая, Адам начал читать с начала, с неприличной по отношению к чужому частному письму жадностью.

«Здравствуйте, уважаемая Раиса Прокопьевна!

Пишет к вам по поручению Луки Евгеньевича Камарича Аркадий Андреевич Арабажин, старший врач санитарного поезда номер четыре. Находимся мы сейчас в хххххххххххххх (вымарано военной цензурой) в полутора десятках километров от хххххххххххххх (вымарано цензурой). Мы с Лукой Евгеньевичем знакомы с 1905 года, и с тех пор сообщались регулярно, неизменно испытывая взаимное дружеское расположение. К моему глубокому сожалению, нынешняя наша встреча вышла нерадостной. В бою под хххххххххххххх (вымарано цензурой) Лука Евгеньевич получил тяжелое проникающее ранение, сопровождающееся контузией. Начальник нашего санитарного поезда Петр Ильич Ильинский, блестящий хирург, при нашем скромном посредстве сделал все возможное для стабилизации состояния больного, которого мы уже завтра утром передадим на попечение персонала тылового санитарного поезда, идущего прямиком в Петроград. Там, при благоприятном течении событий и Вашем желании, Вы сможете Луку отыскать и оказать душевное и всяческое другое вспоможение его скорейшему выздоровлению.

Лука попросил непременно Вам написать, что он Вас всей душой любит и уважает, и нынче лишь Ваш светлый образ горит перед ним во тьме его страданий. К Вашим ногам припадая, пьет из прохладного источника Вашей сердечной привязанности, ничуть им не заслуженной, но тем не менее пролившейся на него (Луку Евгеньевича) не иначе как по произволенью Бога, в которого он с четвертого гимназического класса не верил, а теперь, после Вашего явления в его жизни, даже не знает, что по этому поводу и думать… Но благодарит неустанно и любит пламенно.

Вот, пишу дословно.

Не смейтесь, милая Раиса Прокопьевна, над пафосом, ибо раненные после контузии и операции, придя в себя, часто выражаются витиевато. Но неизменна здесь искренность сердечного порыва, потому что (верьте моему опыту фронтового и гражданского врача) человек, находясь на краю, практически никогда не врет ни словом, ни чувством.

Лука, кстати, просит Вас в Петроград не ехать, а ждать от него вестей. Но если Вы все-таки решитесь, то осмелюсь предложить Вам обратиться за содействием к моему лучшему другу Адаму Михайловичу Кауфману, который нынче проживает в Петербурге. Проще всего будет Вам отыскать его на рабочем месте, в клинике нервных и психических болезней на набережной реки Мойки. Думаю, что он, как человек социально ушлый и добрый в глубине души, быстро поможет Вам отыскать след Камарича в недрах нашей госпитальной системы.

С искренними пожеланиями благополучия и всяческих удач,Остаюсь всегда Ваш Аркадий Андреевич Арабажин22 октября 1914 года».

Дочитав письмо, Адам как будто бы побледнел еще больше, но тем не менее отчетливо взял себя в руки.

– Благодарю вас, Раиса Прокопьевна. Возьмите. Простите мое, нарушающее все границы, нетерпение. Оно объяснимо вполне, но тем не менее никак не извинительно. Аркадий Андреевич был моим самым близким и, возможно, единственным другом…

– Был?! – Раиса, разом задохнувшись, поднесла ко рту дрожащие пальцы. – Разве он…

– Согласно полученным нами сведениям, Аркадий погиб 24 октября, через два дня после написания этого письма.

– Боже мой! Какой ужас! Бедненький Аркадий Андреевич! И еще больше бедный – вы!

Адам взглянул на женщину с удивлением.

Раиса вытерла слезы и деловито пояснила свою мысль:

– Он-то ведь врач, людей спасал, и погиб за то. Стало быть, сейчас уже с ангелами у Бога, в довольстве, с райским прибытком. А вот у вас, голубчик Адам Михайлович, убыток страшный – лучший друг погиб, и в сердце пустота, так и тянет, и тянет сквозняком и болью…

– Да! – Адам зажмурился, и вдруг перед этой откровенно глуповатой, пухлой, совершенно чужой ему женщиной, высказал то, что носил в себе и не доверял никому. Говоря, торопился, едва не захлебывался словами, словно опасался не успеть. – Именно – пустота! Именно – сердечный сквозняк! Вдруг, ни с того ни с сего – пустое место там, где всегда было наполнено. Мы вместе росли, мужали, но уж давно жили в разных городах, виделись хорошо если три-четыре раза за год. Он писал мне, а я и писем писать не люблю… Но была, была какая-то нитка нерасторжимая. Тянулась от него ко мне. И теперь каждый день, едва ли не каждый час: о, вот это надо непременно Аркаше сказать… А вот с этим Аркашка ни за что не согласится, и славно будет поспорить… Не будет никогда! Невыносимо! И страшно, как в темной комнате в детстве – куда же он ушел без меня?

– Ох вы, голубчик Адам Михайлович! – Раиса шагнула вперед и приняла мужчину в свои мягкие, пахнущие цветочным медом объятия.

Кауфман дернулся было в нервном испуге, но тут же, ослабев, поддался странной ее ласке – не любовной, не материнской… Какой?

А Раиса гладила его по голове, по плечам, по спине и самозабвенно плакала за него, сладкими долгожданными слезами, с подвывом, выплакивая миру неожиданную для самого Адама, звериную тоску по погибшему другу, которому он столько всего не успел сказать, показать, рассказать… И теперь уже никогда-а-а…

После Раиса вытерла покрасневшее лицо, убрала в сумочку промокший платок, достала свежий:

– Слезлива я, за собой знаю, потому всегда запас ношу. Вы уж простите меня, голубчик Адам Михайлович…

Адам, на дрожащих ногах, мучительно стыдясь наступившего столь странным образом облегчения, прятал глаза.

– Что ж, – сказал он наконец. – Вам, как я понимаю, надобно возможно скорее отыскать вот этого человека из письма, раненного, которого привезли в Петроград… как его фамилия?

– Камарич. Лука Евгеньевич Камарич.

– Серб, что ли? Да это не важно, главное – не Иванов и не Петров, думаю, отыщется быстро. Дата нам известна, номер Аркашиного поезда – тоже. Есть у меня один человек знакомый в госпитальном управлении…

– Спасибо вам, голубчик Адам Михайлович, спасибо! Буду молиться за вас…

– Молитесь за тех, кто на фронте, им нужнее, – сухо предложил Адам. – Вам есть где остановиться?

– Я еще не думала. Гостиницы…

– Город переполнен. Мобилизация… Я дам вам сейчас один адрес, там должны быть комнаты. Придете ко мне завтра, после семи вечера, в больницу на Мойке. Может быть, к тому времени уже удастся что-то узнать. Если нет, забросим невод пошире и будем ждать… А вы Луку Евгеньевича давно ли знаете? – не удержался Адам.

Почему-то ему казалось, что перед ним – мимолетная интрижка пылкой пышнотелой вдовушки и лихого Аркашиного приятеля-ловеласа, серьезность и даже трагизм которой придала разразившаяся война. Или ему уже хотелось, чтобы дело обстояло именно так?

– Да уж почти десять годочков, – разом развеяла все предположения Адама Раиса. – С восстания на Пресне. Я его тогда от солдатиков спасла, а он у меня бомбочку и пистолет позабыл…

– Так что ж, Лука Евгеньевич – террорист, что ли?! – нешуточно изумился Кауфман.

Меньше всего Раиса Прокопьевна была похожа на подругу революционера-бомбиста.

– Не без того, спаси его Господи… – вздохнула женщина. – Не без того… Ну так я вас больше от трудов отвлекать не стану. Пойду теперь. А завтречка приду непременно, как вы сказали…

– И зачем только ты, Адамчик, мечтаешь построить в России еще один сумасшедший дом? – пробормотал Кауфман себе под нос, проводив Раису до дверей и оставшись один. – И по каким, собственно, признакам ты, если дойдет до дела, станешь определять: кого туда сажать, а кого оставлять снаружи?

С уходом Раисы у него возникло странное ощущение. Как будто она не только ушла сама по себе, но и унесла что-то с собой. Что бы это могло быть?

Быстрый поиск, предпринятый знакомым Адама, ничего не принес. В сводных списках солдат, находящихся на излечении в петроградских госпиталях, Лука Камарич не значился. В списках умерших – тоже. Среди выписавшихся из госпиталей его фамилия также не встречалась.

– Как же это может быть? – растеряно спросила Раиса у Адама.

– И ничего удивительного, – раздраженно сказал Кауфман. – Простая неточность в списках. Российская бюрократия всегда была тупа и неповоротлива, а уж сейчас, когда ситуация меняется каждый день, огромные массы людей перемещаются туда-сюда и нужно действовать быстро… Понятно, что обычное для чиновников количество ошибок и несогласований возрастает многократно. Что ж, человек не иголка в стоге сена, будем искать дальше.

– Может быть, мне просто самой объехать все больницы?

– Это неподъемно, а главное – не нужно. На сегодняшний день в Петрограде уже имеется 68 госпиталей, где принимают раненных, и едва ли не каждый день появляются новые. Больше половины из них – маленькие частные лазареты на 10–20 коек, открытые в частных домах на средства владельцев – купцов, промышленников, даже артистов и поэтов. Вот буквально на той неделе я консультировал безногого солдата с реактивным психозом в лазарете, который основал мой старый знакомый, писатель Арсений Троицкий… Наверняка в одном из таких мест, не включенном покуда ни в какие общие списки, и находится ваш Лука Евгеньевич. В конце концов мы его непременно отыщем.

– Спасибо, спасибо, голубчик Адам Михайлович…

– Но? Я слышу это «но», Раиса Прокопьевна. Говорите!

– Что же мне покудова делать-то? Я ж не привыкла вовсе без дела, без людей…

– Почему без людей? В Петрограде три миллиона народу, не считая запасных полков. Вам мало? Осматривайте достопримечательности. Сходите в театр, послушайте оперу…

– Да, да…Театр, конечно. Днем оно еще как бы и ничего, а вот к вечеру – безотрадно в особенности. Да еще у вас тут и темнеет как бы не с утра…

– Если желаете, можете вечером оставаться со мной в лаборатории, все равно приходите каждый день новости узнавать, – резко, глядя в сторону, сказал Адам. – Только не ждите, что я буду особенно занимать вас беседой…

– Ой, спасибочки вам, голубчик Адам Михайлович! – розаном расцвела Раиса. – Не волнуйтесь, я вам и минуточки не помешаю, я ж купеческая вдова, свое место знать привыкла…

* * *

Знающая свое место купеческая вдова за несколько дней буквально преобразила жизнь Адама. И дело было вовсе не в сдобных плюшках, которыми Раиса потчевала его ровно в тот момент, когда заканчивался очередной опыт или просмотр препарата (Как она узнавала?). И не в узорах и мережках, которые она вышивала на пяльцах, уютно сидя в углу под лампой в потертом креслице. (Сначала она, чинно сложив руки на коленях, сидела на жестком стуле – других у Адама не водилось, а он сам работал на вертящемся железном табурете. И лишь потом он украдкой, оглядываясь, принес для нее кресло из больничного холла.) Удивительное преображение заключалось в том, что вопреки всем своим правилам и даже чертам характера Адам с Раисой – говорил. Говорил обо всем подряд, вперемешку, словно узник, выпущенный из одиночной камеры Петропавловской крепости. Рассказывал о своей дружбе с Аркадием Арабажиным. О том, что в этой дружбе именно его, Адама Кауфмана, все и всегда считали первым номером, замечая лишь острый и быстрый ум, но на самом деле именно Аркадий, с его гармонией неторопливого ума и любви к людям достоин был уважения и даже подражания. Чуть не впервые в жизни говорил с посторонним человеком и о своей семье – трогательно заботливой и смешной еврейской родне, частично московской, частично приехавшей из Кишинева после тамошних погромов. О мудрой бабушке Рахили. О детях – сыне и дочке. О своей заветной мечте – иметь собственную клинику нервных и психических болезней, в которой можно будет, ни с кем не сообразуясь, применять для облегчения страданий больных самые передовые из имеющихся методов и даже изобретать новые.

Раиса умела слушать. Все принимала. Иногда просто начинала тихо плакать. Адама всегда, с детства бесили женские слезы (в семье Кауфманов плакали и даже рыдали часто, охотно, напоказ). У нее – слезы казались естественными и освежающими, как летний дождь, и пахли лесными фиалками (может быть, фиалками пах весь запас Раисиных носовых платков, но Адам об этом не задумывался). Иногда ему казалось, что она плачет за него – он отчетливо помнил себя с трех лет, но даже в детстве не мог припомнить себя плачущим. Вскоре он поймал себя на том, что объясняет ей каждый этап проводимых им опытов. Она слушала и задавала вопросы, почти всегда впопад. Однажды он не выдержал и спросил с язвительной бесцеремонностью:

– Раиса Прокопьевна, неужели вы понимаете про условные рефлексы и проводимость нервно-мышечных волокон?

– Теперь понимаю, – спокойно ответила она. – Я же у Варвары Тарасовны третьего дня учебничек взяла и, пока в госпитале дежурила, половину и прочитала. Интересно, только мне лягушечек уж очень жалко…

– Вы за полдня прочли половину учебника по нейрофизиологии?!

– А что ж вы удивляетесь, голубчик Адам Михайлович? Я вообще по натуре любопытная, и в Москве всегда на лекции публичные ходила. Голубчик мой муженек меня из последнего класса гимназии замуж забрал, но на лекции завсегда отпускал. Про динозавров вот мне, помню, очень понравилось, и еще про микробов… А уж как мне Лука Евгеньевич интересно про кристаллы рассказывал – заслушаешься…

– Хм-м… – здесь наступил тот редкий случай, когда Адам не знал, что сказать. – А в каком это, позвольте спросить, госпитале вы дежурили?

– Да вот в том самом, где мы с вами в первый раз и повстречались, на Обводном канале, других-то я и не знала. Отчего нет? Красотами столичными я любоваться не обучена, да и погода не располагает. Что ж мне днями дома сидеть? В медицине я, конечно, ничего не разумею, но вот утешить кого болящего, уточку поднести, суднецо, за руку подержать, о доме поговорить, письмецо написать – это ведь тоже в лечении голубчиков солдатиков немаловажно, правда ведь?

– Угу, да, конечно, вы правы, – пробормотал Адам и поймал себя на чувстве совершенно абсурдном: он отчетливо ревновал Раису к тем раненным солдатам, которых она держала за руку и которым подносила утку, чтобы они могли помочиться.

«С ума с ней сойдешь!» – подумал он и отчего-то пожалел сам себя.

* * *

Все закончилось ранним утром в четверг. Он еще не успел толком переодеться, как Варвара Тарасовна зашла к нему в кабинет с многозначительно-участливым выражением на круглом лице:

– Ох, беда-беда…

Адам не любил чужой многозначительности, потому что сам был к ней склонен.

– У кого-то ухудшилось состояние? Что-то еще? Говорите!

– За полчаса до вас телефонировал из госпитального управления Савельев. Велел вам передать по вашему запросу, что вольнопределяющийся Камарич Лука Евгеньевич скончался от ран в тыловом санитарном поезде номер 12 по пути в Петроград 24 октября 1914 года. Сказал, кто хлопочет о нем, может прийти в управление – взять выписку и место узнать, где его похоронили…

– Черт! Черт! Черт! – прошипел Адам. – В один день с Аркашей…

Ему хотелось заорать во весь голос, заплакать и расколотить что-нибудь весомое. Он знал, что ничего этого не сделает.

– Бедная Раиса Прокопьевна… – вздохнула Варвара Тарасовна. – Она так ждала о нем вестей. И вот… Но он ведь ей не мужем приходился…она же вообще-то вдова… И вроде бы строгих правил семья, как она сама рассказывала. Вы ведь, наверное, знаете?

– Не знаю! – рявкнул Адам. – И не желаю ничего знать! Извольте приготовиться к обходу!

Раиса выслушала трагическое известие стоя, комкая в пальцах неизменный платок. В глазах – ни слезинки. Помолчала, потом глубоко поклонилась Адаму и медсестре:

– Что ж, Адам Михайлович и Варвара Тарасовна, вот и кончилось все. Спасибо вам за привет, за ласку, за хлопоты. Теперь схожу я в церковь, да в госпиталь, с солдатиками попрощаюсь, да и на вокзал…

– Раиса Прокопьевна! – воскликнула медсестра. – Да не ходите вы в госпиталь, зачем вам лишний раз душу травить!

– Доброе отношение и кошке приятно, – строго сказала Раиса. – А там небось не котята, люди лежат. Негоже так, пойду. Прощайте, не поминайте лихом. Спасибо вам еще раз. Чудесные вы люди – добрые и душевные. С вами белый свет краше.

Когда ушла, было то же ощущение – унесла с собой. Теперь Адам отчетливо знал, что именно она унесла. Легкие слезы, летний дождь, возможность говорить, быть услышанным и понятым… его душу?..