Е. Л. Калашникова

Голоса Других

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2023

* * *

Всем моим прекрасным собеседникам –

с любовью и благодарностью

От автора

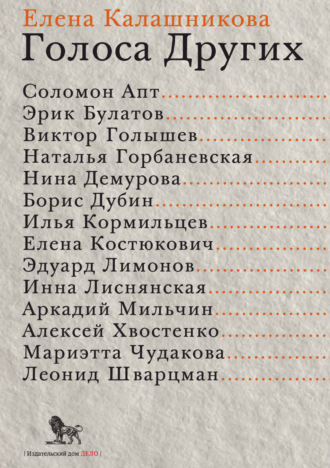

Мне интересен Другой, Другие. Я очень люблю диалоги, и это моя третья книга диалогов. В первой, «По-русски с любовью. Беседы с переводчиками» (М.: Новое литературное обозрение, 2008), 87 русских переводчиков зарубежной литературы. Во второй, Übersetzer sind die Wechselpferde der Aufklärung (Berlin, Frank & Timme GmbH, 2014), 22 русских переводчика немецкоязычной литературы. В нынешней – 14 героев. В первой я хотела собрать 100 интервью, во второй бесед планировалось больше, третью я видела продолжением и развитием первой… Сложилось иначе: жизнь – активный соавтор.

О чем эта книга? Многие мои собеседники связаны с литературой – переводчики, поэты, писатели, редакторы, и шире – с культурой: тут есть художник, мультипликатор, музыкант, социолог… Нина Демурова перевела на русский книги о приключениях Алисы в Стране чудес и Зазеркалье, о Питере Пэне; Леонид Шварцман – художник-постановщик мультфильмов «Снежная королева», «38 попугаев», про Гену и Чебурашку; Мариэтта Чудакова изучала русскую литературу советского периода и в первую очередь творчество Михаила Булгакова; Алексей Хвостенко в соавторстве с Анри Волохонским – помимо прочего прекрасного – написал песню «Рай», больше известную как «Город золотой»… Одних знают больше, других – меньше; все они – люди культуры в широком смысле, активные ее участники. Своими работами, творчеством – еще до личного знакомства – они повлияли на меня. И на многих, многих… Я часто думаю о том, чем измерить, что и как нас меняет. Есть влияния очевидные, а множество – тончайших, часто нами неосознаваемых, но не менее питающих и важных. Здесь, конечно, разговоры не со всеми, кто на меня повлиял.

Форма интервью, беседы для меня – это возможность познакомиться с интересным человеком, увидеть и узнать его или ее уже не через творчество (первый этап), а вживую, вблизи, глаза в глаза. Мой активный интервьюерский период – с 2001-го по 2014-й, но практиковала этот жанр я с 1999-го и после 2014-го. По форме это именно интервью – вопросы-ответы: я задавала вопросы, говорила немного, давала собеседнику возможность высказаться, и получались большие портреты. Несколько лет я не делаю новые – не потому что разлюбила этот жанр: прежде, чем идти дальше, хочется собрать ценное вместе, в книге. Не знаю, сколько вообще интервью я записала: основная их часть в периодике и книгах, но довольно много не опубликовано, не расшифровано… Когда-нибудь обязательно посчитаю.

В жанре беседы, разговора, диалога много тепла, контакта, взаимодействия. Но знакомо мне и ощущение полного провала. Есть здесь разговор, которого я очень долго ждала… а собеседник разозлился и нас выгнал. Ему не понравился мой уточняющий вопрос о том, как они с постоянным соавтором вместе писали тексты. Намного позже я увидела всю эту ситуацию иначе: как мне повезло, что я с Алексеем Хвостенко встретилась, и было два больших разговора (с разницей почти в месяц) – за полгода до его ухода.

В диалогах и фотографиях мне хочется передать уникальность и правду Другого, не заслонять собой, не подменять внешним, привычным. Жанр этот ощущается как нечто мимолетное, подобное цветению сакуры, но записанное, да еще и отредактированное, часто как бабочка в гербарии… Что остается от живого общения? Я стараюсь сохранять характерные слова и обороты, строение фраз, значимые повторы, композицию. Результат я всегда показываю своим собеседникам, чтобы они снова вернулись к нашему разговору и, если надо, внесли уточнения, правку.

Большинства из 14 героев этой книги уже нет в живых, но здесь, на страницах, все в настоящем времени. Собранное вместе – это и фиксация момента, и ценный источник, и документ эпохи второй половины ХХ – начала XXI веков. Каждая беседа – взаимодействие наших голосов, реакций, опыта, позже к этому прибавляется читатель и его мир, и тогда прошлое, настоящее и будущее соединяются.

Мои собеседники расположены в алфавитном порядке. Чтобы читатель лучше представлял контекст, перед каждым разговором – библиография основных работ героя с датами первых полных публикаций (выхода фильмов, рождения картин…), а в конце – число и год нашего интервью.

Благодарю всех, кто вдохновлял, участвовал и поддерживал.

Особая благодарность Елене Костюкович за название книги – «Голоса Других» и сердечную щедрость. Спасибо моим близким. Спасибо тебе, читатель. Радостей и удачи нам всем!

29 мая 2022 г.

Соломон Апт

Соломон Константинович Апт (1921–2010) – переводчик, кандидат филологических наук. Автор книг «Томас Манн» (1972), «Над страницами Томаса Манна» (1980). Составитель и автор примечаний (с Ю. Шульцем), а также один из переводчиков книги «Античная лирика» (1968); составитель, автор вступительной статьи и примечаний, один из переводчиков книги «Античная драма» (1970) и др.

Переводы с древнегреческого: трагедии «Орестея» (1958), «Прометей Прикованный» (1970), «Персы» (1970), «Семеро против Фив» (1971), «Просительницы» (1971) Эсхила, «Ипполит» Еврипида (1980), комедии «Ахарняне», «Птицы» Аристофана (1954), «Брюзга» Менандра (1964), диалог «Пир» Платона (1965) и др. Переводы с немецкого: Томас Манн – романы «Доктор Фаустус» (с Н. Ман, 1958), «Избранник» (1960), «Признание авантюриста Феликса Круля» (1960), «История „Доктора Фаустуса“. Роман одного романа» (1960), тетралогия «Иосиф и его братья» (1968), новелла «Тристан» (1955), письма (1975); Герман Гессе – романы «Степной волк» (1977), «Игра в бисер» (1984), «Демиан» (1993), повести «Последнее лето Клингзора» (1986), «Душа ребенка» (1986) и «Клейн и Вагнер» (1986); роман «Человек без свойств» Роберта Музиля (1984); роман «Ослепление» Элиаса Канетти (1988); роман «Бабье лето» Адальберта Штифтера (1999); роман «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша (1975); новеллы Франца Кафки (1964, 2000); пьесы Бертольда Брехта – «Трехгрошовая опера» (1956), «Мамаша Кураж и ее дети» (1956), «Кавказский меловой круг» (1956), «Жизнь Галилея» (1988); трактат «Необыкновенные страдания директора театра» (1991) и сказка «Маленький Цахес по прозвищу Циннобер» (1978) Эрнста Теодора Амадея Гофмана; сказки Вильгельма Гауфа (1987); эссе «Вопрос о виновности» Карла Ясперса (1999) и др.

Лауреат премии «ИЛ» (1985) за статью «Время и переводчик», Австрийской государственной премии (1986), премии имени Г. Гессе (1992), премии имени В. А. Жуковского (2000), премии имени А. Меня (2006) за заслуги в укреплении русско-немецкой культуры, премии «ИЛ» (1992) за перевод романа «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» Роберта Музиля, премии «Иллюминатор» (2004). Награжден медалью сената города Клагенфурта (1986) за переводы произведений Р. Музиля. Почетный доктор Кельнского университета (1989), кавалер австрийского ордена «Почетный крест за заслуги в области науки и искусства I класса» (2001).

Перевожу в день максимум три страницы

– Откуда вы родом?

– Я родился в Харькове в 1921 году.

– Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.

– Моя семья была далека от литературных занятий. Отец – и нженер, мама – зубной врач. Но отец, видя мой интерес к литературе, стихам, при любой возможности покупал сборники стихов. Помню, в один из тяжелых периодов жизни, это был 1929 год, работы у него не было, он мне читал вслух «Капитанскую дочку». Так в восемь лет я познакомился с прозой Пушкина.

– А как звали ваших родителей?

– Константин Соломонович и Генриетта Борисовна. Мать моя родилась в Туле, а отец из Белоруссии. В тринадцать лет ему пришлось отправиться на заработки: семья была бедная, многодетная, десять детей. Тогда Польша входила в состав Российской империи, и он работал в Лодзи, что называется, мальчиком при лавке. Родители были из разных социальных слоев. Отец матери был купцом первой гильдии, занимался торговлей самоварами. Он был сравнительно состоятельным человеком. У него тоже была большая семья – семеро детей.

– У родителей, кроме вас, были еще дети?

– Нет.

– А как на них сказалась революция?

– Родственники матери перешли в разряд более бедных.

– Расскажите, как вас коснулась война?

– Из-за плохого зрения в армию меня не взяли. И я работал учителем в средней школе в Томске.

– Как из Харькова вы попали в Томск?

– В Харькове в первые дни войны, когда выяснилось, что в армию я не иду, поступил на военный завод в лабораторию спектрального анализа. Там мне пригодился английский. Потом завод эвакуировался в Новосибирск. Когда родители оказались в Томске, я переехал к ним, где прожил до 1944 года. А в 1944-м мой давний приятель, в то время аспирант филологического факультета МГУ, сообщил, что в МГУ открывают отделение классической филологии. А я до войны в Харькове окончил два курса отделения классической филологии. Мне из Москвы прислали вызов и устроили экзамен, гожусь ли я сразу для третьего курса. Я выдержал экзамены и в 1944-м поступил на третий курс, а в 1947 году окончил МГУ. Меня оставили в аспирантуре, и я три года был аспирантом.

– Расскажите, пожалуйста, какой вы увидели войну? Вы видели ее в трех городах – Харькове, Томске, Москве.

– С самого начала я был уверен, что она кончится нашей победой. Такое чувство было у многих. Хотя я никогда не был просоветски настроен – и з-за 1937 года, когда арестовывали родителей моих соучеников. Сталина я терпеть не мог. Но когда началась война, я понимал, что нет ничего ужаснее фашизма. Тогда казалось, что наш строй справедливее и человечнее. Мое тогдашнее ощущение верно передают такие строки военного стихотворения Пастернака:

Вся суть твоя – противовес

Коричневым рубахам.

‹…›

Пусть у врага винты, болты,

И медь, и алюминий.

Твоей великой правоты

Нет у него в помине.

– Человек меняется во время войны?

– Я считаю, что человек в основе своей, простите за тавтологию, человечен, если его, конечно, голод и издевательства не доводят до животного уровня. На человека влияют и возраст, и опыт. Отрицательные и положительные качества иногда переплетаются. Все зависит от ситуации.

– Вы знаете несколько иностранных языков – немецкий, английский, латынь, древнегреческий… А какой иностранный язык был для вас первым?

– Я довольно рано познакомился с немецким языком. Когда мне было четыре-пять лет, у меня была учительница немецкого языка. Она читала вслух и заставляла меня делать то же самое. А позже я стал ходить в группу, где была такая же система занятий. В детстве я довольно быстро овладел немецким. Английский я довел до хорошего уровня, работал с ним какое-то время. Французский у меня всегда был пассивный. Прочел десяток французских книг, классиков. А древними языками занимался в Московском университете.

– Как складывалась ваша жизнь после аспирантуры?

– После аспирантуры мне предложили два места: кафедру латыни в Институте иностранных языков имени Тореза и исторический факультет МГУ. И тут я столкнулся с некоторыми особенностями советской политики. В министерстве образования решили, что в Москве я не должен работать. Прямо мне этого не говорили. А в это время, на новый, 1951 год, у нас с женой родился сын. Наше положение было весьма трудным. Я занимался разными частными заработками.

– Уроки давали?

– И это тоже. Переводил «Античную географию», латинские травники XVII века, автобиографию и письма Чарльза Дарвина.

Редактировал «Историю животных» Аристотеля, составил латинско-русский словарь к учебнику Соболевского, писал со старшеклассниками диктанты по русскому языку. Эти трудоемкие работы давали не только деньги, но и научили меня азам перевода, вниманию к мелочам, выбору наиболее уместных русских слов, терпению.

– С чем был связан запрет на официальное место работы в Москве?

– Только с пятым пунктом моей анкеты, и ни с чем больше.

– После войны евреям в СССР было очень непросто: борьба с космополитизмом, убийство Михоэлса, дело врачей…

– Мне по молодости было не страшно, но, в общем, атмосфера была ужасная. Вот простейший пример. В официальных инстанциях мне сказали: «Поезжайте в Нальчик. Там нужен преподаватель». Я написал в Нальчик, чтобы эти слова проверить, приложил анкету. И довольно скоро получил ответ, что во мне они не нуждаются. Нальчик был взят с потолка. Но это подало мне идею. Я знал, в каких городах есть пединституты и где есть кафедры древних языков, латыни, античной литературы. Я купил открытки с оплаченным ответом и разослал штук двадцать. На половину я получил отрицательный ответ, на половину вообще никакого. Тогда я понял, что нечего ходить в министерство. Мы продолжали жить случайными заработками.

В их числе был один авантюристический. Моя жена училась в аспирантуре ИМЛИ, и по ИМЛИ у нее была одна знакомая, а ее муж был из Средней Азии. Однажды она пришла к нам с мужем и еще одним человеком среднеазиатской внешности. А так как мы в то время жили в Зарядье, в мансарде на чердаке, места для гостей не было. Мы решили пройтись. А на улице зима, холодно. Рядом было бюро пропусков ЦК, на Старой площади. И мы под видом того, что ждем пропуска, устроились на уютном диванчике. Там два азиатских человека предложили мне такую сделку: они дают материал, а я напишу работу о творчестве Садриддина Айни (одному из них нужна была кандидатская диссертация). Я написал небольшое сочинение об Айни, разобрал его рассказ «Смерть ростовщика». Потом этот человек забросал меня телеграммами: «Вы угадали мои мысли. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Хорошее сотрудничество…

В это время один мой знакомый сказал, что в Орехово-Зуеве недавно открыли пединститут и им нужен преподаватель латыни. Они меня сразу же взяли. Там был хороший коллектив из тех, кому в Москве работу не давали. Там я преподавал в течение пяти лет. Читал античную литературу, курс немецкой теоретической грамматики. В 35 лет оставил место доцента и стал человеком свободной профессии, переводчиком.

– Как вы выбирали произведения? Чаще инициатива исходила от вас или от издательства?

– Бывало по-разному. На первых порах я брался за то, что предлагали.

– Например, за что?

– За Аристофана. Это было связано с его юбилеем. Позже я стал великим поклонником, а затем и популяризатором Томаса Манна. В Гослитиздате составляли сборник его новелл и решили привлечь, что называется, молодых переводчиков. Мне было уже за тридцать, но, видно, я еще вписывался в эти рамки. По заказу издательства я сделал свой первый перевод Манна. Эта работа стала моим первым напечатанным переводом с немецкого (до этого я занимался античными переводами). И впоследствии инициатива переводов этого писателя исходила от меня. Что же касается античных переводов, то они были связаны с антологией. Перевод поэта Феогнида был частью моей дипломной работы. Я написал исследование о нем и приложил все 1385 строк, которые от него остались.

Позже было сочетание инициативы издательства с моей заинтересованностью. Так получилось с Кафкой. В 1960 году в «Иностранной литературе» решили: неудобно, во всем мире читают Кафку, а у нас его не знают. Надо было на что-то решиться. И мне предложили выбрать что-нибудь из него для перевода, оговорив, что объем должен быть листов пять, не больше. Я читал Кафку до этого и знал, насколько у нас одиозно его имя. Поэтому особо не рассчитывал на публикацию в «Иностранной литературе». А когда у меня появилась возможность это сделать, я решил извлечь из этого максимум. Я предложил новеллы, которые, с одной стороны, вызвали недоумение, а с другой – заинтересованность.

– Какие?

– «Превращение» и «В исправительной колонии». Заведующий отделом сказал: «Это будет шок, у нас к такому не привыкли». А я: «Вот именно. Тогда со всем остальным будет легче». В итоге все удалось.

– Кафка относится к числу ваших любимых писателей?

– Конечно, он уникальный писатель. Я только могу повторить слова Томаса Манна: «Кафка – некоронованный король немецкой прозы». Он настолько замечательное явление, что отождествлять себя с ним трудно во всех отношениях. Но внутренней сцепленности с Кафкой, которая за долгие годы работы была с Манном, с Гессе, у меня нет. Скажу еще, что такой сцепленности у меня нет и с Музилем, которого я тоже много переводил. Я считаю, что эта четверка (в любом порядке, хотя для меня на первом месте Манн) – вершина ХХ века. В молодости я много переводил и Брехта. Первый раз по заказу, а потом по собственной инициативе. Он замечательный драматург. Но из всех названных он наименее «мой».

– Для вас существует переводческий минимум, определенное количество страниц в день?

– Скорее, максимум. Для меня максимум – три страницы в день. Я сажусь с девяти часов и перевожу до трех. Во второй половине дня работа уже от лукавого.

– Кого сложнее всего было переводить?

– Томаса Манна, «Иосиф и его братья». Надо помнить все детали: какое-то слово встречается через двести страниц. Сложно было переводить «Степного волка» Гессе. Вроде текст несложный, но надо добраться до смысла.

– А сейчас что-нибудь переводите?

– Ничего достойного упоминания. Чтобы захотеть перевести, мне надо восхититься. Мне очень нравится один немецкий автор конца XIX века, но я боюсь к нему подступаться… может, из-за возраста.

– Кто же это?

– Теодор Фонтане. У меня сомнения: разделят ли мое восхищение читатели. Те, кого называют средним читателем. В основном Фонтане – прозаик. Писал очерки, романы, повести (некоторые повести у нас переводились), работал для газет. У него есть замечательное произведение «Штехлин», это фамилия героя. Не думаю, что русскому читателю оно будет особенно интересно. Это очень большая работа, трудная. Недавно я перевел роман середины XIX века – «Бабье лето» Штифтера. Австрийцы его очень любят. И мне он кажется в некоторых отношениях замечательным, но он дышит ушедшим временем. Работа над «Бабьим летом» еще связана с моей дружбой с австрийцами. Я видел, насколько они с детства любят эту книгу. Русский перевод был безгонорарным, а само издание оплатило австрийское посольство. Книга вышла малым тиражом, я вообще не уверен, раскуплен ли он.

– Как вы оцениваете состояние нынешней переводной литературы? Ее уровень?

– Переводят очень много, поэтому уровень самый разнообразный. По-моему, хорошего на свете всегда меньше, чем плохого. То же касается и перевода. Раньше книг переводили меньше – и к переводу относились серьезнее. Я не за строгости, но объективно получилось так, что ответственность за каждую переводную книгу уменьшилась. Тут все решается рынком: продается – значит хорошо. Сейчас люди, занимающиеся переводом, очень пренебрежительно относятся к родному языку. Переводят с большим количеством вульгарных оборотов, стилистических несообразностей, арго, непечатных слов. Показывая свою вульгарность и нечувствительность к стилю, они думают, что оживляют текст. К сожалению, таких переводов много. К этому можно прибавить и дублированные западные фильмы, которые кое-как переводятся. Тут не учитываются особенности страныпроизводителя, а все делается под общий русский вульгарный язык, на уровне сленга, что отвратительно. Это явление связано с массовостью, которой раньше не было. Культура перевода – это часть общей культуры. А когда в культуре господствует массовость, то это называется попсой, она захлестывает и перевод.

В советское время были фигуры, которые, находясь во главе перевода, повысили и его значение, и ответственность переводчиков. В первую очередь я имею в виду Чуковского и, пожалуй, Маршака, Лозинского. Чуковский сыграл совершенно уникальную роль. Его книги о переводе, по-моему, замечательны. Все книги по теории перевода не стоят одной книги Чуковского, которая, в принципе, ничему не учит. Вокруг перевода существует много теоретиков. Чуковский был гораздо выше всего этого: путем живого разбора определенного текста он показывал, что хорошо и что плохо. Кроме работ, посвященных переводу, у него есть книга о живом русском литературном языке – это очень важно. Он понимал, что непременное условие для переводчика – чувствовать разные стихии языка. И отличать уличный, бытовой язык от того, который соответствует литературной задаче. По сравнению с этим уровнем современный перевод деградировал.

– Когда вы впервые оказались на Западе, какое у вас сложилось впечатление от нового для вас мира?

– Это был 1966 год, Австрия, Запад не сегодняшний. Потом довольно часто я бывал в ГДР. В 1969-м увидел ФРГ – по контрасту бросались в глаза богатство и ухоженность. Незадолго до этого я побывал в Кремле (он ведь долгое время был закрыт для посещения): он весь сверкал, был таким ухоженным, отремонтированным. У меня сложилось впечатление, что Западная Германия, начиная от собора и кончая дверной ручкой, так же ухожена, как наш Кремль. Мне очень понравилось в Англии, хотя я был там всего девять дней. Понравился тип человеческих отношений, отсутствие лоска, терпимость, теплота.

– По-вашему, сильно ли отличаются люди разных национальностей?

– Набор человеческих качеств везде одинаков. Все варьируется в зависимости от воспитания, среды, цивилизованности, образования… Хотя, конечно, каждый носит печать своей страны и языка. Тип интеллигентного человека, который был в России раньше, безвозвратно ушел.

– Этот тип сформировал XIX век?

– Я имею в виду человека ХХ века, каким он был до революции. Советская власть его модифицировала.

– По вашим ощущениям, сильно ли атмосфера 1930-х отличалась от 1940-х?

– Тридцатые не были однородными. Начало 1930-х – к оллективизация, голод на Украине. Я видел много умирающих на улицах Харькова. А в середине 1930-х, после убийства Кирова, провозгласили лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее!». Отменили карточки на хлеб. Было ощущение, что наступает более вольное время, выходили фильмы «Веселые ребята», «Цирк», а это было временем становления системы ГУЛАГа… Конец 1930-х – мирный пакт с Гитлером. Начало 1940-х – война, 1946 год – постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 1948–1949 годы – у бийство Михоэлса, разгром его театра, разгром Еврейского комитета, борьба с космополитизмом, антисемитские кампании. Так было до смерти Сталина. Дальше несомненная веха – 1953 год. 1956-й – XX съезд партии: робкое разоблачение культа Сталина.

– Какое у вас было ощущение после доклада Хрущева?

– Был подъем, как у всех. Вначале доклад читали только членам партии, каковым я никогда не был. Парторг в Орехово-Зуеве дала мне почитать. Самое большое впечатление от доклада – это признание фактов, многие из которых я знал, официальным лицом.

– Скажите, кто ваши любимые художники?

– Очень многие. Мне очень нравится, но не скажу, что он мне близок, – Эль Греко. Очень нравятся Рембрандт, Веласкес. Я много чего усматриваю в «Гернике» Пикассо. Я ее видел в подлиннике и думаю, что уменьшенные ее копии не передают впечатления. Для меня эта картина – а тмосфера 1930-х, ее европейский вариант.

– А кто близок из русских художников?

– Одно время мне очень нравился Серов.

– А из мира музыки?

– Очень люблю Шуберта, Шопена, Малера. Конечно, Моцарта, Бетховена, Баха.

– А каковы ваши пристрастия в кино?

– Замечательный режиссер Феллини, замечательный режиссер Бергман… Не думаю, чтобы было что-то выше их творчества.

– Кто ваши любимые авторы?

– Мой любимый поэт – Пастернак. У меня есть сцепление с ним. Я очень много знаю его наизусть, но его проза мне не близка.

– А из современных?

– Я не устаю восхищаться одним современным писателем, живущим в Москве, – Юрием Давыдовым. Но не представляю, что в другой стране оценят его словесную игру. Мне нравится Петрушевская, хотя иногда мне душно в ее прозе. Очень симпатичный автор Татьяна Толстая. Из немецких авторов – Гюнтер Грасс, хотя сейчас он меня уже не так восхищает, как когда-то.

– Кто сейчас составляет ваше окружение? Переводчики?

– В старости окружение ничтожно. Друзья были в молодости и в зрелые годы. Это были люди, связанные с литературой или живущие литературными интересами, вне зависимости от их занятий. У меня были друзья и математики, и переводчики. Большинства из них сейчас уже нет. Так как дом принадлежал кооперативу литераторов, то мы встречались очень часто, почти каждый день.

– Какое у вас ощущение от современной жизни?

– Что касается области искусства и литературы, то у меня сложилось ощущение попсовости. Недавно Жванецкий очень правильно сказал: «Раньше был лозунг: искусство – в массы. А теперь: массы – в искусство». Но попса не только у нас, но и на Западе.

– Что для вас заключается в понятии семьи?

– Одно дело семья с точки зрения ребенка, другое – с точки зрения молодого и взрослого человека, а третье – старика. Прежде семейные связи были очень сильны, теперь этого нет. Вообще, я вижу, что происходит ослабление семейных связей, депатриархализация общества.

– Вы согласны с тем, что основная тема литературы ХХ века – одиночество? Это не могло не сказаться и на семейных связях: человек уже не смотрит в мир, он смотрит в себя.

– Для человека древнегреческого мира изгнание из полиса было трагедией. Теперь такую ситуацию сложно себе представить. Мир становится шире, усиливаются центробежные силы. В астрономии известен эффект Доплера, когда планеты находятся в состоянии взрыва, то же можно сказать и о семье.

– По-вашему, эта ситуация усугубляется?

– Трудно сказать, ведь возможно такое центростремительное событие, как война. Человек – все-таки животное общественное. Тяготение людей друг к другу остается. Вот можно проверить: вам бы хотелось, чтобы во Вселенной был еще кто-то кроме нас?

– Не знаю. Это зависит от того, в каких мы будем отношениях: если мы лишь материал для их исследований – это одно, а если партнеры – другое. В любом случае это интересно.

– Вот видите! Это хорошо.

16 октября и 10 ноября 2000 г.