Дэниел Хэндлер

Почему мы расстались

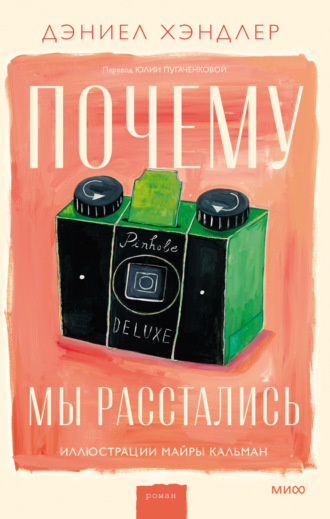

– Ну и что, что она из картона, думаю, у тебя вообще никакой камеры нет.

– Режиссер не занимается камерами. Для этого есть оператор-постановщик.

– Ах да, чуть не забыл про оператора-постановщика.

– Ты не знаешь, кто такой оператор-постановщик.

Ты раздраженно пощекотал тремя пальцами мой живот, в котором порхали бабочки.

– Прекрати. Навесы, фолы – у меня в голове целый баскетбольный словарь, и ты ни слова из него не знаешь. Я куплю тебе эту камеру.

– Спорим, что на нее нельзя снимать по-настоящему?

– Здесь написано, что в комплекте идет пленка.

– Камера картонная. Хороших снимков на нее не сделаешь.

– Зато получится… Не помню, как называются странные фильмы. Французским словом.

– Каким?

– Ну, знаешь, есть специальный термин.

– Классика кинематографа?

– Нет, не эта гейская ерунда, которую любит твой друг. А очень-очень-очень странные фильмы.

– Эл не гей.

– Хорошо, но как же называются эти фильмы? Французским словом.

– В прошлом году у Эла была девушка.

– Ладно, ладно.

– Она живет в Лос-Анджелесе. Они познакомились прошлым летом.

– Хорошо. Я тебе верю. У него есть девушка в Лос-Анджелесе.

– И я не знаю, о каком французском слове идет речь.

– Так называют суперстранные фильмы, когда, о боже мой, она падает с лестницы прямо в чей-то глаз.

– Откуда ты вообще можешь знать что-то о кино?

– От сестры, – ответил ты. – Она скоро окончит кинофакультет в универе. Вам стоит друг с другом пообщаться. Ты немного напоминаешь мне…

– То есть со мной ты чувствуешь себя как с сестрой?

– О боже, я снова не понимаю, сердишься ты или нет.

– Лучше на всякий случай купи мне цветы.

– Понятно, не сердишься.

– Вон! – словно злобная дворняжка, завизжала вторая старуха.

– Пробейте, – сказал ты и швырнул в нее камеру. Вот об этом ты и говорил, Эд. Я увидела, что все будет так, как ты, слегка высокомерный вице-капитан, скажешь им. Может, меня даже станут называть твоей девушкой. – Пробейте и оставьте нас в покое.

– Я не обязана это терпеть, – проворчала старуха. – Девять пятьдесят.

Ты протянул ей купюру, которую достал из кармана.

– Не надо так. Вы же знаете, что мне у вас очень нравится.

То, что случилось дальше, я наблюдала впервые. Старуха растаяла до состояния лужи и улыбнулась впервые со времен палеозоя. Подмигнув, ты взял сдачу. Я должна была подумать, Эд, что тебе нельзя доверять. Вместо этого я подумала, какой ты очаровательный, и поэтому не порвала с тобой в ту же секунду, хотя должна была, и теперь очень-очень-очень об этом жалею. Вместо этого я поздно вечером ехала с тобой в автобусе по далеким незнакомым кварталам, где в доме с садом, уставленным статуями, которые отбрасывали тени в сумерках, пряталась Лотти Карсон. Вместо этого я поцеловала тебя в щеку, чтобы отблагодарить, и мы на ходу открыли упаковку и стали читать инструкцию к камере. Все было просто, даже слишком просто. Позже из книги «Когда гаснут огни: краткая иллюстрированная история кино» я поняла, что ты пытался вспомнить слово «авангард», но тогда мы этого не знали. В мире был миллион вещей, которых я не знала. Я была дурочкой – вот специальный термин для счастливого человека. Возвращаю тебе вещь, которую ты дал мне, когда на горизонте наконец взошла наша долгожданная звезда.

– Смотри!

– Куда?

– Да нет же, на дверь!

– Что?

– Через дорогу! Это она! Она уходит!

– Давай открою.

– Скорее!

– Не кричи так, Мин.

– Но это тот самый момент.

– Хорошо, дай мне прочесть инструкцию.

– На это нет времени. Она надевает перчатки. Веди себя естественно. Сфотографируй ее. Только так мы сможем убедиться, что это она.

– Ладно, ладно, плотно закрепите пленку на катушке А.

– Эд, она уходит.

– Подожди, – усмехнулся ты. – Попроси ее подождать.

– Сказать ей: «Постойте, нам кажется, что вы кинозвезда, и мы хотим вас сфотографировать, чтобы в этом убедиться»? Я сама все сделаю, отдай мне камеру.

– Мин.

– Вообще-то она моя, ты купил ее мне.

– Да, но…

– Думаешь, девушка не может разобраться с камерой?

– Я думаю, что ты держишь ее вверх ногами.

Мы со смехом прошли десять шагов.

– Вот, сейчас. Она поворачивает за угол.

– Поместите объект в кадр…

– Открой вот эту штуку.

– Как?

– Отдай мне камеру.

– А, понятно. Сейчас. Вот теперь. Что дальше? Подожди. Всё, есть.

– Есть?

– Наверное. Там что-то щелкнуло.

– Что-то щелкнуло. И так ты собираешься снимать кино?

– Я найму кого-нибудь, кто разбирается в камерах. Например, конченого баскетболиста.

– Прекрати.

– Хорошо, теперь нужно перемотать пленку, да?

– Хм…

– Ну же, ты же разбираешься в математике.

– Перестань, это не математика.

– Сделаю еще один снимок. Вон она, на остановке.

– Не так громко.

– И еще один. Всё, твоя очередь.

– Моя очередь?

– Твоя очередь, Эд. Возьми камеру. Сделай несколько снимков.

– Ладно. Сколько у нас кадров?

– Потрать всё, что есть. Потом проявим пленку и посмотрим.

Но мы этого так и не сделали, правда? Вот она, непроявленная пленка, хранящая свои тайны. Мечтая о встречах со звездами, я ни разу не вынесла пленку из дома и хранила ее в ящике. У нас было время, чтобы выяснить, правда ли Лотти Карсон та, за кого мы ее принимаем, и чтобы проявить все снимки, которые мы сделали, когда надрывались от смеха, целовались по-французски и снова смеялись, но мы так и не довели дело до конца. Мы думали, что у нас полно времени, когда бежали за Лотти, запрыгивали в автобус и пытались разглядеть ее ямочку на подбородке из-за спин усталых медсестер в больничной форме и мамочек, которые болтали по телефону и придерживали коляски, нагруженные детьми и пакетами из супермаркета. Мы прятались за почтовыми ящиками и фонарными столбами за полквартала от Лотти, которая под темнеющим небом шла по совершенно незнакомому мне району – а ведь это только наше первое свидание, – и все это время мы думали, что проявим пленку как-нибудь потом. Мы искали ее почтовый ящик в надежде увидеть на конвертах надпись «Лотти Карсон», ты рванул к ее обветшалой, изысканно украшенной террасе, которая, казалось, была построена специально для Лотти, а я ждала тебя, положив руки на изгородь, и смотрела, как ты молнией проделываешь путь туда и обратно. Ты за пять секунд перелез через железные кованые пики, о которые я, стоя в сумерках, охлаждала ладони, и пронесся через сад, заставленный фигурками гномов, доярок, мухоморов и Мадонн, которых ты обходил, словно соперников на матче. Ты промчался мимо бессловесных статуй, которые мне сейчас хочется швырнуть под твою чертову дверь с неистовым грохотом, хотя по саду ты летел совершенно бесшумно, со всей свирепостью, хотя в тот день мы почти все время хихикали, со всем равнодушием и презрением, хотя тогда я, затаив дыхание, напряженно следила, как ты заглянул к старушке в окно и, пожав плечами, вернулся ни с чем, так что мы все еще не были уверены, что это Лотти, и могли в этом убедиться только после проявки пленки. Потом мы по темным улицам долго ехали домой в пустом автобусе и страстно целовались на задних сиденьях, а водитель смотрел на дорогу, потому что ему до нас не было дела, а потом мы, прощаясь, целовались на остановке, и я сказала, что меня не нужно провожать до дома, чтобы мама не стала при тебе приставать ко мне с вопросами, где я, черт возьми, была. Ты перешел дорогу наискосок и крикнул «До понедельника!» таким голосом, словно только что выучил названия дней недели. Мы думали, у нас есть время. Я помахала тебе, но не смогла ничего прокричать в ответ, потому что наконец-то улыбалась так широко, как мне этого хотелось весь день, и весь вечер, и каждую секунду, что я провела с тобой, Эд. Черт, думаю, я любила тебя уже тогда. Я была обречена, как бокал, который неизбежно разобьется, как туфли, которые слишком быстро сносятся, как новая рубашка, на которой скоро появится огромное пятно. Эл, наверное, слышал эту обреченность в моем голосе, когда я разбудила его поздним звонком, и поэтому после всех моих «все в порядке, пустяки, прости, что разбудила, ложись спать, нет, все хорошо, я тоже устала, завтра созвонимся» сказал, что ничего по этому поводу не думает. Уже тогда. А что я, дурочка, могла поделать с восторгом от первого свидания и от твоих слов «Увидимся в понедельник»? Ведь я думала, что у нас полно времени, чтобы проявить пленку. Но этого так и не произошло. Непроявленная пленка оказалась в этой коробке раньше, чем мы успели увидеть те снимки, и вот поэтому мы и расстались.

Вот. Я целую вечность пыталась сложить так, как было, ведь в этой бумажной вещице отразились все твои математические способности. Когда я в понедельник утром открыла свой шкафчик, то решила, что на обложку учебника по географии приземлился сложенный из бумаги звездолет – тот, что был в старой научной фантастике Тай Лимм, – и что сейчас из космического корабля выдвинется бластер, пульнет электрический заряд в позвоночник Джанет Бейкерфилд и вышибет ей мозги. Когда я развернула бумагу и прочла написанное, мой мозг тоже куда-то вылетел. Я вся покрылась мурашками и не могла собраться с мыслями.

Может быть, в то утро ты поджидал меня в колледже – я тебя так и не спросила. А может, ты нацарапал записку в последнюю минуту, уже после второго звонка, пропихнул ее сквозь щель в дверце шкафчика и, как истинный спортсмен, ринулся в класс, лавируя между рюкзаками самых медлительных учеников, словно шарик для пинбола. Ты не знал, что я всегда прихожу к шкафчику только после первого урока. Ты так и не выучил мое расписание, Эд. Я до сих пор поражаюсь, Эд, как ты всегда находил меня, не зная, где меня искать, ведь наши дороги разбегались в разные стороны по шумным коридорам. По утрам мы с Элом – часто к нам присоединялись Джордан и Лорен – болтали, сидя на скамейках справа от входа, а ты тем временем разминался под баскетбольным кольцом во дворе, свалив рюкзак в одну кучу с сумками, скейтбордами и толстовками товарищей. У нас не было общих уроков; ты обедал раньше меня и бросал яблочный огрызок в мусорку так, словно продолжал начатый утром матч. А я устраивалась на поздний обед в дальнем углу лужайки между учениками младших классов и хиппи, которые спорили, на каком радиоканале музыка лучше, и соглашались друг с другом только в жару, когда все станции крутили регги. В последней сцене «Ночных кораблей» Филип Мюррей и Ванда Сакстон встречаются под навесом после того, как его жена и ее жених наконец-то выбывают из основного сюжета, и вместе выходят под ливень, а из первой сцены, где нам показали канун Рождества, мы знаем, что они оба любят гулять под дождем, но не могут найти компанию – вот такой чудесный финал фильма. Но наши пути никак не могли пересечься, и меня это очень радует теперь, когда я постоянно боюсь наткнуться на тебя. Мы всегда договаривались о встрече между уроками и твоей тренировкой, когда ты быстро переодевался, разгонял разминающихся сокомандников, и мы целовались, пока у тебя было время. Еще один поцелуй – «мне пора» – и еще один – «вот теперь мне точно-точно пора».

Эта записка, эта пульсирующая бомба, таймер которой отсчитывал секунды до того, как взорвется моя привычная жизнь, целый день пролежала у меня в кармане – я то и дело отчаянно перечитывала твое послание, – потом еще неделю у меня в сумке, а потом я испугалась, что записка потеряется или попадется кому-нибудь на глаза, и убрала ее в ящик, спрятав от мамы между двумя скучными книгами, а потом переложила в коробку, которую подкинула тебе под дверь. Кто вообще пишет такие записки? Кто ты такой, чтобы оставлять мне такие письма? Все это время внутри меня снова и снова взрывалась радость от твоих слов, и ее прыгучие осколки разносились по моему кровотоку. Я больше видеть не могу эту записку, поэтому сейчас я разверну бумажку, прочту написанное, еще раз всплакну и метну эту гранату обратно. Ведь я тоже все время думаю о тебе, будь ты проклят. Даже сейчас.

Глядя на порванный посередине плакат, я думаю, как нелепо ты поступил и как нелепо, что я тогда не придала этому значения. Я не могу достать плакат сейчас, пока пишу о нем, потому что боюсь, что его увидит Эл и нам снова придется вспоминать о той истории, как если бы ты снова и снова разрывал афишу, а я бы опять молчала. Ты, наверное, думаешь, что она оказалась у меня после того, как мы сходили на бал, но ты ошибаешься. Ты, наверное, думаешь, что постер порвался случайно, сам по себе, как это обычно происходит со всеми афишами: они мокнут под дождем или их срывают уборщики, чтобы освободить место для новых объявлений, например, для сменивших плакаты с черепами, летучими мышами и тыквами афиш новогоднего бала, которые сейчас развешаны повсюду и которые Джин Сабинджер ювелирно разрисовала елочными шарами, – если всмотреться, то в них, словно в зеркалах комнаты смеха, можно увидеть отражение танцующих пар; нет, ублюдок, эту афишу порвал ты. Ты порвал ее и устроил отвратительную сцену.

Когда я пришла в колледж с нелепой прической из мокрых волос и с несделанной домашкой по биологии в рюкзаке, Эл сидел на скамейке по правую руку, а на коленях у него высилась груда оранжевых плакатов. Рядом сидели Джордан и Лорен, державшие – я не сразу разглядела – по бобине скотча.

– О нет, – сказала я.

– Доброе утро, Мин, – произнес Эл.

– О нет. О нет, Эл. Я забыла.

– Я же говорил, – Джордан повернулся к Элу.

– Я совсем забыла, и мне нужно найти Нэнси Блюминек и умолить ее дать мне скатать биологию. Я не могу! Не могу. А еще у меня нет с собой скотча.

Эл достал бобину скотча: он подготовился.

– Мин, ты поклялась.

– Я знаю.

– Ты поклялась три недели назад, когда пила кофе, который я купил тебе во «Фредерикосе», и Джордан с Лорен тому свидетели.

– Да-да, – подтвердил Джордан. – Мы там тоже были.

– Я засвидетельствовала твое заявление, – важно сказала Лорен.

– Эл, но я не могу.

– Ты поклялась, – сказал Эл, – на сцене, в которой Теодора Сайер своим фирменным жестом бросает сигарету в ванну этого, как-там-его…

– Тома Бербанка. Эл…

– Ты поклялась помочь мне. Когда я узнал, что мне обязательно нужно вступить в организационный комитет по подготовке городского бала Всех Святых, тебе не пришлось клясться, что ты будешь присутствовать на всех собраниях, как это сделал Джордан.

– Там ужасно скучно, – отозвался Джордан. – Я закатил глаза так сильно, что они до сих пор у меня на затылке. А это, Мин, стеклянные копии, которые я вставил в пустые отверстия в черепе.

– Тебе не пришлось клясться, как это сделала Лорен, что ты будешь держать Джин Сабинджер за руку все шесть раз – два из которых Джин плакала, – пока подкомитет по оформлению обсуждает варианты афиши, ведь мы с Джин не разговариваем после того случая на бале девятиклассников.

– Это правда, Джин плакала, – сказала Лорен. – Я лично вытирала ей нос.

– Неправда, – возразила я.

– Ну, она правда плакала. Джин Сабинджер та еще плакса. Так уж устроены творческие личности, Мин.

– Чтобы получить бесплатные билеты как полноправный член моего подкомитета, – сказал Эл, – ты всего лишь поклялась однажды утром помочь мне расклеить афиши. Точнее, сегодня утром.

– Эл…

– И не говори мне, что это глупо, – сказал Эл. – Я младший казначей ученического совета. По выходным я работаю в магазине у отца. Вся моя жизнь – одна сплошная глупость. И городской бал Всех Святых тоже глупость. А вступать в организационный комитет по подготовке чего угодно – верх глупости, особенно если это обязательно. Но глупость ничего не оправдывает. Хоть я и сам по этому поводу ничего не думаю…

– Ой-ей, – вздрогнул Джордан.

– …бытует мнение, что примером глупости может послужить тот, кто считает своим долгом бегать за Эдом Слатертоном. Тем не менее буквально вчера я злоупотребил своими полномочиями члена ученического совета и по твоей просьбе, Мин, нашел номер Эда в журнале посещаемости.

Лорен притворилась, что сейчас упадет в обморок.

– Эл! – сказала она голосом своей матери. – Ты нарушил кодекс чести члена ученического совета! Я еще долго-долго не смогу тебе доверять… Ладно, я снова тебе доверяю.

Теперь все трое смотрели на меня. Тебе, Эд, никогда до них не было дела.

– Хорошо-хорошо, я расклею афиши.

– Я знал, что ты согласишься, – сказал Эл, протянув мне свой рулон скотча. – Я ни секунды в тебе не сомневался. Давайте разделимся. Двое возьмут на себя коридор от спортзала до библиотеки, и двое – все остальное пространство.

– Я пойду с Джорданом, – сказала Лорен и взяла половину плакатов. – У меня хватает мозгов, чтобы не ввязываться в фестиваль полового влечения, который вы с Мин устраиваете сегодня утром.

– Каждое утро, – добавил Джордан.

– Тебе всюду видится половое влечение, – сказала я Лорен, – только потому, что тебя вырастили мистер и миссис Ультрахристиане. Мы, иудеи, знаем, что все подспудные страсти появляются только из-за понижения уровня сахара в крови.

– А, ну да, вы убили моего Спасителя, – ответила Лорен, а Джордан помахал нам на прощание. – Больше так не делайте.

Переступив через ноги сидевших у увядшей клумбы Марти Вайса и похожей на японку девушки – они держались за руки, – мы с Элом вошли через восточные двери и, отпросившись с уроков, как будто у нас было очень важное дело, все утро расклеивали афиши: Эл прижимал плакаты к стене, а я приклеивала их уголки кусочками скотча. Эл рассказал мне длинную историю про Сюзан Гейн (в ней фигурировали автошкола и застежка от лифчика), а потом произнес:

– Так, значит, ты и Эд Слатертон. Мы это почти не обсуждали. Как?.. Что?..

– Не знаю, – ответила я и прилепила еще пару кусочков скотча. – Он… думаю, у нас все хорошо.

– Понятно, меня это не касается.

– Я не об этом, Эл. Просто он… очень уязвимый.

– Эд Слатертон… «уязвимый».

– Нет, я хочу сказать, что мы уязвимые. Понимаешь, так ощущается то, что между нами.

– Ясно, – произнес Эл.

– Я не знаю, что будет дальше.

– То есть ты не собираешься просиживать часами на трибунах как очередная возлюбленная спортсмена? Отличный бросок, Эд!

– Он тебе не нравится.

– Я ничего по этому поводу не думаю.

– Кстати, – сказала я, – это называется не бросок.

– Ой-ей, ты начинаешь разбираться в баскетбольных терминах.

– Лэй-ап, – ответила я, – вот как это называется.

– Нелегко тебе будет слезть с кофеина, – произнес Эл. – На трибунах тебе никто кофе не нальет.

– Я все равно буду приходить во «Фредерикос», – сказала я.

– Конечно-конечно.

– Увидимся там сегодня.

– Забудь.

– Он тебе не нравится.

– Я же сказал, что ничего не думаю. Потом обсудим.

– Но, Эл…

– Мин, сзади.

– Что?

Тут и появился ты.

– Ой! – помню, что я вскрикнула слишком громко.

– Привет, – сказал ты и легонько кивнул Элу, который, конечно же, смутился.

– Привет, – ответила я.

– Ты здесь обычно не ходишь, – сказал ты.

– Я состою в подкомитете, – эти слова ты пропустил мимо ушей.

– Понятно. Увидимся позже?

– Позже?

– После уроков. Ты пойдешь смотреть мою тренировку?

Через секунду, Эд, я рассмеялась и попыталась одним глазом метнуть на Эла взгляд из серии «Ты это слышал?», а вторым сказать тебе: «Потом поговорим».

– Нет, – ответила я. – Я не пойду смотреть твою тренировку.

– Тогда позвони мне, – сказал ты, обведя глазами лестничный пролет. – Я дам тебе правильный номер, – добавил ты и без раздумий, Эд, сделал невообразимое: оторвал полосу от плаката, который мы с Элом только что наклеили.

Ты ни о чем не думал, конечно, нет, ведь для Эда Слатертона весь мир и все, что висит на стенах, – это всего лишь поверхность, чтобы, достав маркер из-за уха у Эла – тот даже не успел возмутиться, – записать номер, который я тебе возвращаю, номер, который у меня уже был, номер, который, словно афиша, будет вечно висеть у меня в голове. А потом ты вернул маркер Элу, взъерошил мне волосы и сбежал вниз по лестнице, оставив одну половину искалеченного плаката в моей руке, а вторую – на стене. Я смотрела, как ты уходишь; Эл смотрел, как ты уходишь; я смотрела, как Эл смотрит, как ты уходишь, и понимала, что должна назвать тебя уродом, но не могла выдавить из себя эти слова. Потому что в тот же день, Эд, в день, когда мы с Элом в последний раз после уроков пили кофе во «Фредерикосе», я, черт возьми, впервые пришла на трибуны, чтобы смотреть, как ты тренируешься. Кусок афиши всем известного ежегодного мероприятия, на которой был нацарапан твой номер, стал моим билетом в обратную сторону от привычных посиделок со старыми друзьями. «Позвони мне», – сказал ты, и я звонила тебе по ночам, и из-за этих ночных разговоров, Эд, я скучаю по тебе, прекрасный ублюдок.

Днем мы были в колледже. В коридорах оглушительно гремел звонок, а из сломанных колонок, которые так и не починили, постоянно доносился какой-то шум. Скрипели старые полы, усеянные грязными следами, и слишком громко захлопывались двери шкафчиков. Листок с заданием нужно было непременно подписывать в правом верхнем углу, иначе мистер Нельсон тут же снимал пять баллов, или в левом верхнем углу, иначе мистер Питерс снижал отметку на три балла. В середине урока у меня постоянно заканчивались чернила, и ручка оставляла на бумаге бесцветные шрамы. А иногда ручка решала совершить самоубийство – чернила растекались у меня по руке, и я судорожно вспоминала, когда в последний раз дотрагивалась до лица, чтобы понять, похожа ли я на шахтера со следами от шариковой авторучки на подбородке и щеках. У мусорных баков по любому поводу постоянно дрались парни – с драчунами я не дружила и даже не общалась, – а девочка, с которой мы уже давно храним вещи в соседних шкафчиках, плакала, сидя на той же скамейке, где я в девятом классе тусовалась в компании, теперь ставшей для меня чужой. Мы писали плановые контрольные, внеплановые контрольные, выдавали себя за других людей, когда учителя на замене отмечали посещаемость, и делали что угодно, лишь бы занять время между звонками. Иногда у директора включалась громкая связь, и мы две минуты слушали невнятное гудение и шарканье, а потом, после ясного «Микрофон включен, Дейв», все заканчивалось. Билли Кигер непременно сносил стол, на котором французский клуб продавал круассаны, и на полу еще три дня виднелись липкие пятна от клубничного джема. В шкафу хранились старые награды, а рядом на стене висела Доска почета с пустыми полями в форме гробиков, в которые нужно вписать имена лучших учеников этого года. На уроках мы проваливались в сон и просыпались, когда учитель сию минуту требовал ответ и отказывался повторять вопрос. Раздавался очередной звонок, из колонок доносилось: «Не обращайте внимания на звонок», и Нельсон, насупившись, говорил ученикам, которые уже застегивали рюкзаки: «Вам же сказали не обращать внимания». Мы заполняли документы в классной комнате: листы были скреплены неправильно и, чтобы вписать нужные данные, нам приходилось переворачивать анкеты. Мы участвовали в провальных и успешных пробах на роль в учебном спектакле, мы разглядывали огромные афиши важных матчей по пятницам, а потом баннер пропадал, и голос из колонок призывал нас прийти и выдать воришек, если нам что-то известно. Дженн и Тим расстались, у Скайлера забрали машину, прошел слух, что Анджела беременна, но потом выяснилось, что у нее грипп, ведь всех тошнит при гриппе. В те дни солнце даже не пыталось вылезти из-за облаков и в кои-то веки почтить нас своим присутствием. Влажная трава, промокшие снизу штанины, носки, которые я забыла выбросить и надела по ошибке, подлый лист, который упал у меня с головы, где, на радость кому-нибудь, наверняка провел несколько часов. На второй перемене у Серены начались месячные, но она, как всегда, была не готова, и ей пришлось выпрашивать прокладки у совершенно незнакомых девочек в туалете. В пятницу важный матч, вперед, «Бобры», задайте им, «Бобры». Грязные шутки, от которых смешно только девятиклассникам и Кайлу Хапли. Прослушивания в хор; ярмарка вязаных вещей, которую три девушки устроили, чтобы помочь пострадавшим от урагана; библиотека, в которой никогда не было нужных книг. Пятый урок, шестой, седьмой, мы поглядывали на часы и списывали на контрольных, сами не зная зачем. На нас внезапно накатывал голод, усталость, духота, ярость, невероятная ошеломляющая тоска. Четвертый урок – как, только четвертый?! – вот так и проходили учебные дни. Эстер Прин, Агамемнон, Джон Куинси Адамс, расстояние делить на время равняется чему-то там, наименьшее общее что-то там, радиус, метафора, свободная торговля. Кто-то потерял красный свитер, кто-то – папку, но как можно было потерять ботинок – только один – и не заметить его, ведь он уже несколько недель дожидается хозяина на подоконнике. Телефонные номера на доске объявлений: звоните сюда, если подверглись насилию; сюда, если хотите совершить самоубийство; сюда, если хотите поехать летом в Австрию со всеми этими неудачниками с фотографии. «ВПЕРЕД!», выведенное корявыми буквами на выцветшем фоне; «ОКРАШЕНО!» на высохшем полу; в пятницу важная игра, приходите, ваша поддержка очень важна. Коды от шкафчиков, автоматы с едой, встречи с друзьями, прогулы, секретная курилка, наушники, ром в бутылке из-под газировки, мятные леденцы, чтобы перебить запах, тот самый немощный мальчик в очках с толстыми стеклами на электрической коляске – Боже, спасибо, что это не я, – кто-то в шейном корсете, кто-то с сыпью, кто-то в брекетах, отец этой девушки пьяным заявился на дискотеку и ударил свою дочь по лицу, а вот этому бедняге кто-то должен в конце концов сказать: «Ты воняешь. Сделай с этим что-нибудь, или твоя жизнь никогда не изменится». Дни тянулись за днями, мы получали оценки, что-то записывали, что-то рисовали, кого-то унижали, вскрывали лягушек и смотрели, похожи ли они на фотографию лягушки в разрезе из учебника. Но наступала ночь – и я наконец-то могла говорить по телефону с тобой, Эд. Наступала радость, наступала моя любимая часть суток.

Когда я впервые набрала твой номер, я чувствовала себя первопроходцем в мире телефонных звонков – Александром Грэмом. В одном дурацком фильме он был женат на Джессике Кертан и несколько месяцев хмуро корпел над своим изобретением, пока каким-то чудом не передал членораздельное предложение на другой конец провода. Знаешь, что он сказал, Эд?

– Алло? – вот черт, трубку взяла твоя сестра. Ты же дал мне правильный номер?