Дмитрий Лесной

Писатели за карточным столом

Андрей Битов о Пушкине-игроке

С писателем Андреем Битовым в студии «Эхо Москвы» беседует Григорий Гольдштейн, ведущий еженедельной передачи «Своя игра» на Радио «Эхо Москвы».

Если я согласился на эту беседу, то взял на себя достаточно много и, может быть, тоже поступил, как игрок, потому что фактов – настоящих, достойных публичного внимания в моей пушкинистике, внутренней и любительской, недостаточно для этого вопроса. Я знаю, как и все, что он играл и что это его увлекало, но это всё-таки одна из страстей человеческих, и трудно себе представить Пушкина, миновавшего хоть одну.

Иногда я думал, что, может быть, за счёт нашей антирелигиозной пропаганды Пушкин стал приобретать черты какого-то вознесения, недаром он любил этот праздник больше всего, и родился в день Вознесения, и соотносил свои повороты судьбы с этим праздником. Короче говоря, подсознание нашей идеологии, выдвигая Пушкина наверх, на пьедестал, всё время подменяло им Христа, и тогда черты исчезновения реальной личности имеют определённую закономерность – чем больше мы изучаем каждый факт, связанный, допустим, с историческим существованием Христа или с историческим существованием Пушкина, тем больше над нами царит какая-то насмешка более высоких промежуточных сил, устраняя моменты информации.

Я знаю, например, что в 20-е годы была конференция «Курил ли Пушкин?». И оказывается, собираются люди, которые всё изучают, но не очень точно могут об этом сказать: чубук там где-то фигурировал, но курил ли он или нет? Или, допустим, сколько у него было росту? Известно, что он маленький, а Наталья Николаевна была такая верста. И в то же время я пересчитал – его рост, по тем временам, совсем не низкий, потому что его конспектирует Чернецов, который пишет их всех по росту на параде на Сенатской площади… или нет, не на Сенатской – на Марсовом поле, и там он пишет эти вершки и аршины, я сосчитал – получается 167 см., это совсем не худо для первой половины XIX века.

Так что не знаем какого он роста, не знаем курил ли он, опять-таки не знаем, как он выпивал! Конечно, у него там пунш, «содвинем бокалы», но всё это скорее юная поэтика романтическая, нежели реальное злоупотребление. Но враги фиксируют что-то другое: допустим, в сведениях Булгарина будет написано, что, конечно, жаль, поэт он и великий, но человек дрянной, особенно когда напьётся. Отсюда можно сделать вывод, что он однажды что-то такое сказал Булгарину, чего тот никогда не смог проехать. Теперь: а в какую игру, в какого дурачка он играл, допустим, с Ариной Родионовной?

Я думаю, что в игре есть два параметра: один – испытание судьбы, а другой – заполнение одиночества. И, как ни странно, по биографии у него было и то, и другое. Он, конечно, мог играть и в дурачка, и играть, рискуя деньгами, достаточно для него значительными, ибо у него был свой масштаб… Но вот известно тоже, что он меньше золотого нищему не подавал, а при этом у него пуговичка на хлястике болталась и книжному продавцу он был должен, и всё время закладывал шали, жемчуг и серебро, и ещё что-то… Это совершенно другое мышление…

Есть такие нелепые вещи – ну, мы, например, приучены жалеть Пушкина, что он был такой гений, а его недостаточно ценили, что с женой какие-то неприятности, царь приставал как цензор и т. д. И совершенно упускается из вида одна вещь: цензором у человека был император, царь; жена была главной красавицей России; а он был самый гениальный человек, который в России был рождён.

Соотношение этих масштабов есть некоторое нарушение; когда мы о нём говорим, мы всё время нарушаем. Мне очень нравится, в принципе, при постоянном внимании к Пушкину, что он как бы разрушает, или не даёт мне, или я себе не позволяю вот эту попытку понять его.

Возникает какая-то восторженная тупость и недоумение, и разгадки я там не вижу. Я знаю заведомо, что он меня обыграл хотя бы в этом усилии его разгадать. С этой точки зрения он играл безукоризненно. Но он играл и на многих столах, и во многие игры. Когда ему приходилось выбирать судьбою, текстом, назначением, предопределением, фатумом – уже начинают подключаться и его суеверность, и его игроцкие начала.

Когда он играет – он, допустим, проверяет суеверие, когда суеверничает – пробует игру. Это та же раздача какая-то: если надо не вернуться за забытым носовым платком – это сдача. Один из фактов, о котором я писал, я настаиваю, что это имеет особый интерес, что единственный раз он нарушает, допустим, свой навык, зарегистрированный прислугою, постояннодействующий – не возвращаться за забытым предметом, – то он его, получается, сознательно нарушает, когда возвращается за шинелью перед дуэлью. Меня вообще всё это интересовало в связи с дуэлью, но в дуэли, мне кажется, максимально проявлен игрок. Была такая тенденция, что Пушкин всё сделал и пошёл на… вид самоубийства что ли такой.

Она меня никогда не устраивала, потому что я постепенно стал видеть, что даже Пушкин не всё сделал и кое-что у него осталось в возможных и даже очень гипотетических намётках. Но вот мне кажется, что он играл в другую игру, что он, конечно, играл не в смертельный исход, но, как дворянин и как человек абсолютной смелости, что было положено, кстати, по кодексу, он, конечно, предполагал и такую большую неудачу, но допускал её во вторую очередь. У меня всё время ощущение, что, конечно, там не должны были палить в воздух и так легко это рассосаться не должно было, но у него была ставка на какой-то невероятный скандал, который смещает и Дантеса, и его по обе стороны карьеры, по обе стороны двора и, возможно, вот это гипотетическое житие в деревне «с семьёй et cetera», и мысли о Боге – вот это было вполне реальной программой, но для этого надо было, чтобы в это вмешалась судьба.

Он играет бесконечное число раз, выбирая, допустим, между женитьбой и побегом за границу. Мы можем это видеть во всех критических кризисных точках. Это игрок поступает. Игрок думает в 23-м году, сбежать ли ему за границу или жениться, делает какие-то ходы с болезнью становой жилы, которую надо непременно лечить за границей. Отпадает возможность лечиться за границей, отпадает и возможность побега.

То же самое с ним случалось и в 25-м году, и в 30-м, т. е. каждый раз, когда он накануне кризиса и творческого взрыва – идёт система провокаций – как устроить жизнь. Если разбирать его абсолютно невозможное, непонятное достижение в первую болдинскую осень, когда накануне женитьбы, задержанный холерой, он умудряется всё написать – это тоже расчёт с жизнью. Он снимает самый большой банк с расчётом на то, что судьба меняется, что это ставка внутри как бы предыдущей игры. Он делает это с удивительным постоянством, это всегда можно разглядеть.

Если вы посмотрите его «иностранные» «Маленькие трагедии», почему-то все на заимствованные сюжеты, и параллельно написанные «Повести Белкина» – увидите, как разбираются два варианта судьбы: один всё время вариант женитьб, а другой вариант – политической судьбы, т. е. зарыть талант, сыграть на талант, рискнуть талантом… В общем, у него расклады. Но в эту игру он играл лучше всех и поэтому все попытки его проанализировать и понять, какую же игру он ввёл в создание того или иного произведения, кончаются для меня чистым наслаждением, потому что я этого произведения не разгадываю, т. е. я не знаю, как он сыграл.

В то же время свидетельства об его игре разные. Думаю, их можно было бы собрать и больше, но я помню историю, связанную с 29-м годом, с его поездкой, тоже, кстати, не разрешённой, самовольной поездкой на Кавказ, которая, конечно, вся написана на фоне отказов в поездках за границу. Он валит в доступную заграницу внутри империи, и то без разрешения. И там есть такая история, что он якобы был соблазнён шулерами, и что сама поездка чуть ли не была затеяна ими. Но по этому поводу мне больше нравится комментарий, который, может быть, и не конечен, но очень на пушкинской стороне: Павел Вяземский пишет, что вся эта идея, что это было подстроено шулерами и что они его использовали, или что Пушкин даже попользовался как-то – является оскорбительной для памяти Александра Сергеевича, поскольку всем известно было, как он слабо играл и что в последние годы жизни его не обыгрывал разве ребёнок.

И вот когда я думаю над этой фразой, я думаю, что в игре его увлекала, конечно, игра с фатумом, игра со случаем, игра с судьбой, и насколько он стал большим специалистом, можно судить по «Пиковой даме». Т. е. когда он написал «Пиковую даму» – никто подобного не сделал, хотя Чекалинский и прочие выиграли много денег и играли гораздо лучше него. (Он всё-таки разгадывал за этим тайну, я думаю, что и Фёдор Михайлович тоже. Это такой гипноз: ты, по нынешнему языку фраер, да? всё-таки обыгрываешь случай, сидя напротив зубров и профессионалов – вот это искушение, это соблазн!!!).

У Пушкина было полно соблазнов в свете. Про него давно зафиксировано, что он знал ему цену, понимал и просчитывал всё, это его раздражало и, кстати, привело к довольно решительным действиям и в конце концов свело в могилу. Т. е. его контакт со светом – тоже есть сторона игры. Свет его соблазнял. Вы ничего не можете поделать, что ему нравился и царь, ему нравился и Дантес, хотя бы внешне… Он был чужим там, но попытка быть своим, если переводить на более вульгарный наш язык, – попытка быть своим прокалывается в разных структурах.

Если вы имеете друга мафиози – это не значит, что вы свой человек там; если вы знаете какого-нибудь убийцу – это не значит, что вы можете убить и т. д. Но что-то соблазнительное, структурно-соблазнительное в оформленности вот этих вещей – где-то делают большие деньги, где-то их выигрывают, где-то есть настоящее преступление – конечно, это влечёт и романтика, и игрока, и наивного человека.

И вот у Пушкина я вижу сочетание необыкновенной наивности с очень глубокой проницательностью, но профессионал в литературе не может употребить своих знаний на выигрыш. Если вы выигрываете в искусстве, вы не можете выиграть в опыте жизни. В опыте жизни выигрывают те люди, которые не формулируют в искусстве. И следует заподозрить за банкиром, за полицейским, за… не знаю, за политиком – следует заподозрить тоже недюжинный ум: если человек сделал карьеру, пробрался и решает свои игровые моменты – значит, он что-то соображает, но у него это не в языке. Его язык – это будут деньги, это будет политика, это будет преступление. А у поэта язык – это слова. Я думаю, что на этом переходе вся неудача Пушкина как игрока.

Я считаю, что самый большой банк снят «Пиковой дамой». И какие ни будут написаны теоретические работы по этому поводу – на компьютере, профессиональными игроками – они не смогут покрыть его выигрыш, это всё будет частичным объяснением. Он сумел зашифровать саму судьбу внутрь игры, и на это нужно было потратить некоторый опыт, значит, нужно было несколько раз проиграться, что, я думаю, в основном он и делал.

Германн – это как бы полюс Пушкина. Пушкин, допустим, проигрывает, потому что он Пушкин и потому, что он видит во всём некую поэзию и хочет разгадать более глубокую тайну, может быть ту, которую сообщили бабушке. Германн – это немец, логик, очень последовательный человек, очень фундаментальный, он это просчитывает другим путём, он тоже непрофессионален. Потому что профессионал знает гибкость случая. Как он это знает, как делает это профессионал – мне неизвестно.

Пушкин тоже пытался это разгадать, но для того, чтобы пользоваться случаем, надо иметь и некоторую подлость, надо знать, что ты предаёшь и за что ты платишь, там есть какая-то метафизика. И если вы не владеете этой психологией – риска, подлости, предательства – вы не можете быть профессионалом. Пушкину это было непонятно, он хотел прочесть чистую метафизику игры, а Германн хотел её разгадать. Конечно, человек, который хочет разгадать такого рода вещи, – ему остается только посочувствовать, и Пушкин, я думаю, сведя его с ума, его даже реабилитировал, вот, мол, чего стоит установка.

Пушкин как игрок прекрасно знал подвижность жизни, что она не имеет решений. И его взаимоотношения между судьбой и поведением – это его гений. Он был абсолютно предопределён всегда фатумом и совершенно знал, что в фатуме участвует поведение. Что вы можете изменить в фатуме? Нет, вы можете ему просоответствовать, т. е. в какой-то момент фатум требует от вас именно этого поведения, и тогда вы должны либо пойти на дуэль, либо жениться, либо…

Ну, вот игра с зайцем, о котором мы сделали с Резо Габриадзе работу, – разве это не игра? Что он взял и не поехал на восстание декабристов из-за того, что ему заяц перебежал дорогу? Я разбирал эту историю и вдруг обнаружил, что других свидетелей, кроме Пушкина, нет, зайца допросить не удаётся, история рассказывалась им и неоднократно, и уже те, которые пересказывают, всё время врут о количестве зайцев – то два, то три, то один заяц, то ещё поп, то ещё пьяный кучер – в общем, чего там только не было. Это навело на мысль – а был ли заяц?

Мне не нужно разоблачить Пушкина, он имеет право сказать всё что угодно. Тогда я стал думать: зачем ему было важно сказать про этого зайца? Потому что это – выбор и выбор абсолютно втёмную. У него лишь предчувствие, что там что-то происходит. Его, собственно, от тайны декабризма, об этом много писал Эйдельман и другие исследователи, отодвигали довольно усиленно. Иногда это его обижало. Когда ссылались на его легкомыслие и способность по простодушию проболтать какой-то секрет, когда это имело другое объяснение – что надо сберечь национальное достояние… Тут много объяснений, как это происходило.

Но, как игрок, он почувствовал это как пульс, как ставку – что-то там происходит. Ну, невозможно усидеть, надо ехать. И оказалось, что если бы действительно он туда приехал как собирался, то был бы как раз на Сенатской площади. Каково было бы поведение Пушкина там? Ну, естественно, вместе с друзьями, естественно, он получал бы Сибирь, это однозначно. Как минимум, он получал бы Сибирь, но это история другого Пушкина, и этот другой Пушкин описан в разговоре с Александром, предполагаемом: тут бы он на меня рассердился, сослал бы меня, и там бы я написал поэму…

Т.е. как бы расклады ему видны. Почему же всё-таки заяц был достаточной помехой? Нет, зайца явно недостаточно! Значит, каким-то образом немножко стало лень, немножко не захотелось, а это имеет очень тайную подоплёку. Он возвращается и пишет «Графа Нулина», вещь более чем странную. А перед тем в течение всего 25-го года он проходит очень сложный путь мировой литературы, что теперь очевидно, а тогда… Сидит в деревне молодой человек, никому не нужен, никому не известен, а сам всё время как бы внутренне соизмеряет себя то с Байроном, то с Шекспиром, то с Гёте.

Это же другие ставки!

И игра, и интуиция, и нежность отношения к бытию, и суеверие, и даже, возможно, такт, и способность ухаживать, т. е. угадывать душевные движения другого или льстить ему, или угадывать его рисунок души, чем быть ему приятным – это всё как бы понтирование такое. Я думаю, что для Пушкина это было бесконечное сукно. Но когда он попадал к конкретному игорному столу, где столбиками лежали деньги, и столбиками стояла тишина, и можно было рискнуть и вдруг выиграть, и вдруг – проиграть, то, я думаю, он поддавался гипнотизму, что это выпадает в модель, и в модель давно выношенную, историческую, традиционную и даже, можно сказать, культурную модель человечества – она, конечно, не могла не гипнотизировать. Она гипнотизирует так каждого нормального человека, ведь игра бы не стала так увлекать, если бы она не напоминала жизнь, но всё-таки это только модель жизни.

И с его аппаратом, я думаю, он знал, что это достаточно грубая модель, но уж больно соблазнительная. Ведь недаром же это искус, это и дьявол, и всё что угодно. Значит, искушение увидеть жизнь в виде преподанной и отработанной модели – его нельзя миновать. Но когда ты на него попадаешься, а он попадался неоднократно, т. е. проявлял полную человеческую слабость в этом вопросе, то всегда из этого извлекается опыт, который опять укладывается в немой душевный пласт. Вы тогда знаете, чего стоит проигрыш и чего стоит выигрыш, и во что вы играете, именно потому, что способны сличить с грубой моделью. Так что, не унижая карты, я могу сказать, что это соблазн… как кто-то сказал… Вяземский, кажется… по поводу того, что… (опять не помню, пушкинист должен цитировать правильно…) что когда кто-то кого-то пригласил в публичный дом, тот сказал: «Извини, я женат!» «Но, – говорит, – если ты имеешь дома кухарку, то это не значит, что ты отказываешься обедать в ресторане!».

Значит, если вы имеете на протяжении жизни всё время игру… Это вот какой-то публичный дом игры – вот что я скажу! Это недаром публичное место, оно там сфокусировано и как раз самым грубым образом искушаешься это испытать. А в жизни это растворено в гораздо более нежных и тонких поэтических соотношениях, в которых Пушкин был необыкновенный гроссмейстер. Вот такая приблизительно у меня аналитика.

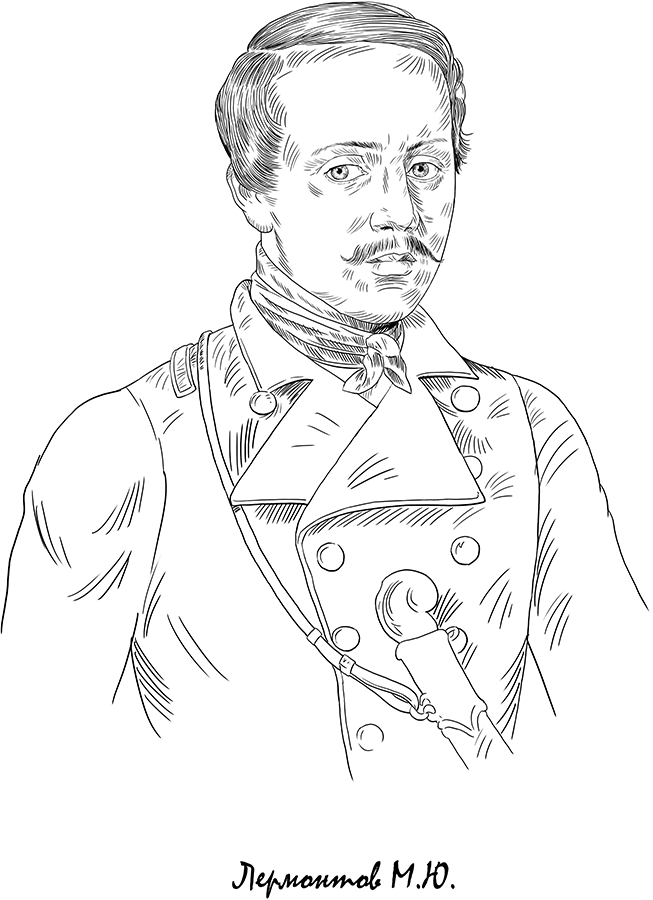

Лермонтов, Михаил Юрьевич

(15 октября 1814, Москва – 27 июля 1841, Пятигорск) великий русский поэт. Вот одно из свидетельств его игры в банк:

Бумажник

«Однажды шла игра в карты на квартире у Лермонтова в Пятигорске. Около полуночи банк метал подполковник Лев Сергеевич Пушкин, младший брат поэта А. С. Пушкина… Проиграв ему несколько ставок, Лермонтов вышел на балкон, закурил трубку и, подойдя к брату своей бабушки Афанасию Алексеевичу Столыпину, сказал ему: «Достань, пожалуйста, из шкатулки старый бумажник!». Столыпин подал: Лермонтов взял новую колоду карт, стасовал и, выброся одну, накрыл её бумажником и с увлечением продекламировал:

В игре, как лев силён

Наш Пушкин Лев.

Бьёт короля бубён,

Бьёт даму треф.

Но пусть всех королей

И дам он бьёт:

«Ва-банк!» – и туз червей

Мой – банк сорвёт!

…Наконец возглас «бита»! разрешил состязание в пользу Пушкина… Михаил Юрьевич стал отпирать бумажник с серебряным в полуполтинник замком с нарезным на нём циферблатом из десяти цифр, на одну из которых, по желанию, замок запирался. Повернув раза два-три механизм замка и видя, что он не отпирается, Лермонтов с досадой вырвал клапан, на котором держался запертый в замке стержень, вынув деньги, швырнул бумажник под диван…

Наутро, когда люди убрали комнаты, камердинер Лермонтова, Иван Соколов, поднял порванный бумажник и принёс его Михаилу Юрьевичу. «На кой он мне чёрт без денег!» – отозвался проигравшийся поэт и, рассмеявшись, прибавил: «Если нравится он тебе, возьми его себе!».

Сейчас этот бумажник можно увидеть в Лермонтовском музее.

(Т. Мельникова, заслуженный работник культуры России, директор Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»).

Мы можем верить или не верить в достоверность истории о том, что князь Александр Николаевич Голицын, который славился репутацией картёжника и мота, проиграл в карты свою супругу княгиню Марию Григорьевну (урождённую Вяземскую) графу Льву Кирилловичу Разумовскому. Случилось это в Москве в 1802 году. Но юный Лермонтов превратил эту легенду в большую литературу. Об этом случае написана «Тамбовская казначейша», из которой приведу фрагмент.

Тамбовская казначейша

…Пошла игра. Один, бледнея,

Рвал карты, вскрикивал; другой,

Поверить проигрыш не смея,

Сидел с поникшей головой.

Иные, при удачной талье,

Стаканы шумно наливали

И чокались. Но банкомёт

Был нем и мрачен. Хладный пот

По гладкой лысине струился.

Он всё проигрывал дотла.

В ушах его дана, взяла

Так и звучали. Он взбесился —

И проиграл свой старый дом,

И всё, что в нём или при нём.

Он проиграл коляску, дрожки,

Трёх лошадей, два хомута,

Всю мебель, женины сережки,

Короче – всё, всё дочиста.

Отчаянья и злости полный,

Сидел он бледный и безмолвный.

Уж было заполночь. Треща

Одна погасла уж свеча.

Свет утра синевато-бледный

Вдоль по туманным небесам

Скользил. Уж многим игрокам

Сон прогулять казалось вредно,

Как вдруг, очнувшись, казначей

Вниманья просит у гостей.

И просит важно позволенья

Лишь талью прометнуть одну,

Но с тем, чтоб отыграть именье,

Иль «проиграть уж и жену».

О страх! о ужас! о злодейство!

И как доныне казначейство

Ещё терпеть его могло!

Всех будто варом обожгло.

Улан один прехладнокровно

К нему подходит. «Очень рад, —

Он говорит, – пускай шумят,

Мы дело кончим полюбовно,

Но только чур не плутовать —

Иначе вам не сдобровать!»

Теперь кружок понтёров праздных

Вообразить прошу я вас,

Цвета их лиц разнообразных,

Блистанье их очков и глаз,

Потом усастого героя,

Который понтирует стоя;

Против него меж двух свечей

Огромный лоб, седых кудрей

Покрытый редкими клочками,

Улыбкой вытянутый рот

И две руки с колодой – вот

И вся картина перед вами,

Когда прибавим вдалеке

Жену на креслах в уголке.

Что в ней тогда происходило —

Я не берусь вам объяснить;

Её лицо изобразило

Так много мук, что, может быть,

Когда бы вы их разгадали,

Вы поневоле б зарыдали.

Но пусть участия слеза

Не отуманит вам глаза:

Смешно участье в человеке,

Который жил и знает свет.

Рассказы вымышленных бед

В чувствительном прошедшем веке

Не мало проливали слез…

Кто ж в этом выиграл – вопрос?

Недолго битва продолжалась;

Улан отчаянно играл;

Над стариком судьба смеялась —

И жребий выпал… час настал…

Тогда Авдотья Николавна,

Встав с кресел, медленно и плавно

К столу в молчаньи подошла —

Но только цвет её чела

Был страшно бледен. Обомлела

Толпа. Все ждут чего-нибудь —

Упрёков, жалоб, слёз… Ничуть!

Она на мужа посмотрела

И бросила ему в лицо

Свое венчальное кольцо…

А с каким знанием дела Лермонтовым написаны «Маскарад» и «Штосс»! Обстановка, страсти, реплики игроков, игроцкие термины:

«– Да этак он загнёт, пожалуй, тысяч на сто!

– Обрежется!..»

Кстати, о карточной терминологии.

В 1995 году я получил благодарственное письмо от кафедры русского языка Венского университета за первое издание энциклопедии «Игорный Дом». У них «Маскарад» Лермонтова входит в программу. А немцы такие дотошные – спрашивают, что происходит в первом действии, на первой же странице:

Иван Ильич, позвольте мне поставить.

Ну в добрый путь.

Вам надо счастие поправить,

А семпелями плохо – надо гнуть!

А мы, носители языка, к стыду своему, сами не понимаем, что означают эти слова! Что такое семпель? Что такое гнуть?

В игре банк существовало понятие – «загнуть угол», означающее удвоение выигранной ставки. Поставил игрок на карту, к примеру, на семёрку – выиграл. Он загибает уголок карты – банкомёт понимает, что ставка удвоена. Простая, одинарная ставка называлась семпель, от французского simple, что означает «простой».

Нашли толкование в вашей энциклопедии. Спасибо!

Тут же становится понятен и эпиграф к «Пиковой даме» Пушкина:

А в ненастные дни

Собирались они

Часто;

Гнули – бог их прости! —

От пятидесяти

На сто,

И выигрывали,

И отписывали

Мелом,

Так, в ненастные дни,

Занимались они

Делом.

Карточные термины в русском языке – отдельная большая тема. Выражение «ну, ты, брат, загнул» – из игры банк – сильно преувеличил. «Втирать очки» – шулерский приём, позволяющий понтёру обмануть банкомёта при помощи специально изготовленных порошковых карт в играх банк, штосс. Приём мог использоваться только в те времена, когда на картах-фосках не было цифрового обозначения достоинства карты и определить, семёрка это или восьмёрка, можно было только по количеству знаков масти (или очков) на лицевой стороне карты (на семёрке их было семь, а на восьмёрке, соответственно, – восемь). Место для помещения восьмого очка на семёрке мазалось липким составом и через трафарет насыпался порошок соответствующего цвета. Порошок слегка прилипал и образовывал пятно нужного цвета и формы, превращая семёрку на время в восьмёрку. Когда нужно было сделать из поддельной восьмёрки обратно семёрку, понтёр, вскрывая карту, должен был шаркнуть излишним очком по сукну стола, и оно тотчас исчезало. Приём этот, как и сами порошковые карты, был известен и описан в литературе уже в XVIII веке. В переносном смысле выражение «втирать очки» означает обманывать.