Джули Кавана

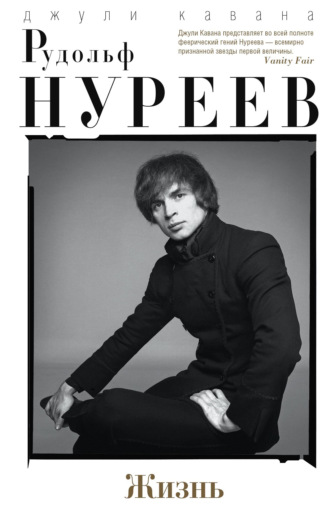

Рудольф Нуреев. Жизнь

Глава 7

«Джаз. Лондон»

В семь часов вечера Мод и Найджел Гослинг прибыли в посольство Панамы в Лондоне, большой дом в ряду таких же домов в георгианском стиле на Терло-Плейс. Именно там Марго Фонтейн, жена посла, пригласила Рудольфа остановиться. «В тот первый день Марго позвонила нам и сказала: «Кроме вас, никто не видел этого мальчика. Вы позаботитесь о нем? Я взяла вам три билета, чтобы вы сводили его на мою «Жизель»[35].

Спектакль начинался в 19.30; в 19.05 танцовщик не появился, и Гослинги сидели в парадной гостиной и гадали, что делать. Вдруг дверь открылась, и на пороге показался взъерошенный юнец в брюках-«трубах» и спортивной рубашке. «Извините. Я спал, – сказал он и добавил вместо объяснения: – Меня должны были встретить, но мы разминулись».

Самолет Рудольфа прилетел раньше срока; прождав в аэропорту три часа шофера Фонтейн, которому не удалось его найти, Рудольф сам добрался до посольства. «Я показался шоферу слишком неряшливым, – говорил он позже в интервью Элизабет Кей. – Он ждал кого-то вроде герцогини Роксборо… Он дважды заходил в здание аэропорта, но не узнал меня». Когда Рудольф приехал к посольству, его встретила Колетт Кларк, которой Марго поручила устроить его и обсудить планы на следующие несколько дней. Но, усталый с дороги и явно выбитый из колеи из-за того, что его встретила не Фонтейн, Рудольф показался Колетт «ужасно зажатым». С ним оказалось очень трудно завязать разговор. В ответ на первый испуганный вопрос Колетт: «Вы удивились, когда попали сюда?» – он выглянул в окно и надменно ответил: «Больше всего меня удивляют эти дома – они совершенно одинаковые». Однако к тому времени, как приехали Гослинги, настроение у него улучшилось. Учтиво поклонившись, он спокойно вышел и через пять минут вернулся, одетый подобающим образом. К их большому облегчению, он переоделся в хорошо сшитый темный костюм. «Я готов», – с широкой улыбкой заявил он. Они приехали в театр, когда поднялся занавес.

Привыкший к более пышным декорациям, Рудольф был разочарован Королевским театром Ковент-Гарден; внутренняя отделка в малиновую полоску и настенные светильники под розовыми абажурами напомнили ему парижское кафе или маленький театрик на бульварах. «В Мариинском лучше пропорции, он лучше построен. Сцена широкая, большая и глубокая, с невероятными эффектами… прекрасный синий бархат, слоновая кость, золото и серебро… охватывает ностальгия». Кроме того, у него не вызвала особого восторга и Жизель в исполнении Фонтейн; эта роль в ее интерпретации оставила многих, в том числе Клайва Барнса, «совершенно холодными»: «Ее ослепительная улыбка, словно луч прожектора, летит по зрительному залу, но, по-моему, ей так и не удалось спрятать прима-балерину за крестьянской девушкой Жизель. Ее игра похожа на продуманную, тщательно разработанную маску, которой недостает теплоты и человечности… Сцена безумия в ее исполнении – шедевр неискренности… а во втором действии ее исключительное мастерство, несмотря на всю чудесную индивидуальность, не заставляет поверить в любовь».

Понимая, что молодой человек не видел Фонтейн в зените славы, Мод попыталась предупредить критику, многозначительно сказав Рудольфу: «Все мы любим Марго. Она много лет остается нашей балериной, и мы ее обожаем». Во время спектакля он в основном молчал, заметив лишь: «Она хорошо использует глаза». Когда его спросили, что он думает о театре, он ответил так же тактично: «Мне нравится. Хочу здесь танцевать».

Так как после спектакля Марго была приглашена на ужин, Гослинги решили повести его в небольшое бистро рядом со своим домом в Кенсингтоне. В тот вечер говорили немного, однако они не испытывали и неловкости. «Нам было очень уютно вместе», – вспоминала Мод, уравновешенная, стройная бывшая танцовщица, в интонациях которой еще различался едва заметный южноафриканский акцент. В ее мягком лысеющем муже Рудольф сразу же почувствовал те же безмятежность и внутреннее достоинство, которые он так любил в Пушкине. Только Найджел, как он скажет позже, был способен облечь его мысли в слова, и эта почти телепатическая связь между ними возникла уже во время первого совместного выхода в свет.

Когда они пришли в ресторан, Рудольф попросил разрешения пойти в туалет. Чтобы показать ему дорогу, Найджел проводил его в цокольный этаж, и когда они шли по «довольно тревожному» темному коридору, ощутил, как по спине русского вдруг пробежал холодок первобытного страха: «Я вдруг понял его: он инстинктивно боялся ловушки… я понял, что [в нем] есть странная смесь… почти животного чувства, на которое накладывается крайняя общественная утонченность».

После ужина Гослинги повели гостя к себе домой на Виктория-Роуд, где, в отличие от Терло-Плейс (которая избежала бомбежек во время войны), можно было любоваться образцами старой и новой архитектуры.

Рудольфу место понравилось. «Я бы хотел такой же дом», – сказал он, оглядываясь в гостиной на третьем этаже с высокими окнами, домашними растениями, удобными креслами и беспорядком. Над фотографиями в рамках, приглашениями, бронзовыми статуэтками и фарфором на каминной полке висел фрагмент абстрактной картины Роя де Мейстра, а с обеих сторон от пола до потолка высились полки с альбомами по искусству, книгами в мягких обложках издательства «Галлимар» и переплетенными в кожу изданиями классиков. Рудольфа поразило такое обилие книг в частном доме. «Он был так молод и так интересовался всем, – сказала Мод. – Его невозможно было накормить досыта». Перед уходом он попросил разрешения позвонить по телефону в Копенгаген. Когда подошел Эрик, Гослинги услышали, как Рудольф говорит: «Я в безопасности. Я у друзей».

Рудольф инстинктивно понял, что нашел английскую семью – еще одну супружескую пару, мужа и жену, которые готовы его обожать, но с одной разницей. Не признающая никаких догм и довольная своей вспомогательной ролью, 53-летняя Мод была полной противоположностью Ксении. Ну а Найджел обладал утонченным интеллектом ученого, чем не мог похвастать Александр Иванович, с его крестьянскими корнями и начальным образованием. «Со мной он говорил о балете, – сказала Мод, – но обо всем остальном он говорил с Найджелом. Что он и предпочитал».

Получивший образование в Итоне и Кембридже, Найджел Гослинг с обеих сторон был потомком сельских сквайров (его бабушка была дочерью герцога Баклю; его отец, майор Шотландского гвардейского полка, происходил из семьи банкиров; их банкирский дом был основан в XVII в.). Он получил традиционное воспитание; четверо братьев Гослинг почти каждый день проводили досуг в привычных «охоте и спортивной стрельбе, а большинство вечеров посвящали танцам». Сам Найджел со школьных лет тянулся ко всему, что порывало с традициями, и интересовался в основном искусством. Дневник, который он вел в студенческие годы, свидетельствует о рождении писателя, а учтивость и легкость определяют его стиль как критика. «Я сейчас страдаю от своего обычного хладнокровия, которым я, должно быть, от кого-то заразился. Оно всегда поднимается мне в горло». К двадцати девяти годам Найджел Гослинг написал свой первый роман, «Гуще, чем вода» (опубликованный в издательстве «Лонгменс, Грин и Ко» в 1938 г.), сентиментальный роман о двух молодых людях, в котором отражены его собственные впечатления от частной школы и от Европы, где он провел год после университета.

Бегло говоривший по-французски и по-немецки, хорошо разбиравшийся в литературе обеих этих стран, Найджел собирался поступить на службу в Министерство иностранных дел, но передумал после того, как пожил в Берлине, где страстно полюбил европейскую культуру. По возвращении в Лондон он начал брать уроки живописи у Роя де Мейстра, в чьей студии, перестроенном кафе в Пимлико, собирались такие светила, как Дуглас Купер, Генри Мур и Грэм Сазерленд. Хотя де Мейстр и сам был признанным художником, его подлинный дар заключался в том, чтобы поощрять талантливую молодежь извлекать из себя лучшее. Когда пришел Найджел, де Мейстр как раз начал преобразовывать Фрэнсиса Бэкона, тогда молодого необузданного ирландца-мебельщика, в одного из величайших художников своего времени. В то время молодым любовником де Мейстра был его соотечественник-австралиец Патрик Уайт, который всегда утверждал, что именно его наставник, де Мейстр, помог ему раскрыть свой талант и обрести голос романиста. Найджел, хотя был одаренным акварелистом, понимал, что может «стать лишь воскресным художником». Учитель повлиял на него не так явно, как на двух других протеже. Тем не менее студия в Пимлико стала его пропуском в лондонский мир искусства, и ее окружение, несомненно, оставило на нем свой отпечаток. Подобно тому, как де Мейстр был модернистом, оказавшим влияние на стиль Эдвардианской эпохи, Найджел, «казалось, принадлежит к более ранней эпохе, однако… всецело связан с современной ему культурой».

Найджел открыл для себя балет в первую очередь благодаря декорациям, выполненным такими мастерами XX в., как Пикассо, Берар и Дерен. Он купил абонемент на летние гастроли труппы «Русские балеты полковника де Базиля» в Ковент-Гарден и, желая расширить свой кругозор, связался с Мари Рамбер, чтобы выяснить, дает ли она уроки любителям. Рамбер обещала подумать, если он наберет достаточно учеников, чтобы образовался класс. Итак, в 1938 г., вместе с полудюжиной знакомых, куда входил соученик по Итону и пара девушек, служивших в МИДе, Найджел раз в неделю начал изучать балет. Преподавательницей, которую представила им Рамбер, оказалась Мод.

В то время Мод Ллойд и Перл Арджайл считались первыми красавицами «Балета Рамбер». Коллеги относились к ним как к Гарбо и Дитрих. Фредерик Аштон сделал Мод отражением изысканной Перл в «Леди Шалотт» и, вдохновленный ее податливостью, изяществом и женственностью, занимал ее в таких молодежных балетах, как «Маски» и «Канун Валентинова дня». Однако своей музой Мод сделал не он, а Энтони Тюдор. Свой шедевр, «Сиреневый сад», Тюдор строил в динамике на основе глубокой дружбы, зародившейся между ним, Мод и танцовщиком Хью Лэйном, с которым балетмейстера связывали пожизненные отношения.

Когда Найджел познакомился с Мод, балет был ее жизнью, но постепенно, в течение года, он ввел ее в свой мир, приглашая на теннисные партии и уик-энды в Ассобери, огромной псевдоготической усадьбе Гослингов в Эссексе. Он ухаживал медленно и ненавязчиво, хотя вначале Мод считала Найджела всего лишь «другом, который всегда с нами». К тому времени и он вошел в ее орбиту, и лето они провели вместе с Тюдором и Хью Лэйном в горах на юге Франции; они сняли красивую старую ферму и машину с открытым верхом. «Это был самый чудесный отпуск, и я думаю, именно тогда мы перешли от дружбы к любви».

Медовый месяц молодожены проводили в Верхней Савойе, когда началась война. Найджел, пацифист, которому казалось, что он не способен убивать, сознательно отказался от военной службы. Их сын Николас родился в 1943 г., и когда Найджела отправили за границу (он работал в управлении лагерей Красного Креста в Европе), Мод с ребенком жили за городом. Она вернулась в Лондон лишь в конце 1940-х гг., когда Найджелу понадобилось найти работу на полную ставку. Он стоял на автобусной остановке, собираясь на встречу с издателем, когда встретил друга по Итону, Дэвида Астора, тогда редактора The Observer. Астору, которого подчиненные называли «патроном эпохи Возрождения», «всеобщим духовным отцом» и «последним великим актером-менеджером», нравилось окружать себя коллегами, которые имели какое-то отношение к его жизни (его литературный редактор, Теренс Килмартин, переводчик Пруста, спасал его во Франции во время войны). Узнав, что Найджел, с которым он был знаком с детства, собирается на собеседование, он тут же предложил ему работу. «Но я не журналист», – возразил Найджел. «Да, – согласился Астор. – Зато ты писатель, а именно это мне и нужно».

В 1950 г., когда Найджел занял место штатного репортера и редактора раздела искусства, The Observer оставался бастионом английского либерализма. В журнале печатались такие писатели-интеллектуалы, как Кеннет Тайнен, Джордж Оруэлл и Артур Кестлер. Балетным критиком тогда был блестящий и неотразимый Ричард Бакл; Найджел редактировал его статьи вплоть до ухода Бакла в 1955 г., когда балетную колонку стал вести сам Найджел. Так как он уже делал обзоры под своей фамилией, он решил воспользоваться псевдонимом «в честь поросенка Бланда Беатрикс Поттер – безнадежно переменчивого и так же любящего песни и танцы – совсем как мы». Короткие, одухотворенные, написанные доступным языком репортажи Александра Бланда (Мод снабжала его нужными «техническими» подробностями, а он обогащал репортажи ученостью и остроумием), выросли в весьма почитаемую семейную работу, которая продолжалась двадцать с лишним лет. Однако Рудольф, который считал, что он знает о балете больше любого критика, воспринимал всерьез лишь статьи Найджела по искусству. Мастерство Найджела в этой теме и широта его кругозора стали источниками, к которым он никогда не уставал припадать. Мод запомнила его просьбу в самый первый вечер: «Расскажите мне о Фрейде. Какое окно он открыл?»

На следующее утро Гослинги пришли на Терло-Плейс. Найджел должен был взять интервью для The Observer. Кроме того, им предстояло обсудить, что Рудольф станцует на благотворительном спектакле. Предложение Мод, чтобы они исполнили с Марго «Призрак розы», высмеяла сама балерина, сказав: «Мод, не будь глупышкой, я выгляжу как его мать!»

Но Рудольф к тому времени, кажется, уже смирился с мыслью о том, что он будет танцевать без Фонтейн, и в конце концов было решено, что он исполнит яркий дуэт Петипа с партнершей, которую выберет сам, и что Фредерика Аштона попросят поставить для него особый сольный номер: «Это казалось совершенно очевидным».

Затем настала очередь Марго взять Рудольфа за руку. Заметив у него в глазах оборонительный блеск, она решила, что молодой русский нравится ей лишь «на девять десятых», и она обрадовалась, увидев, как вдруг его лицо осветилось от смеха после какого-то ее легкомысленного замечания. Облегчение испытали оба. «Первое впечатление самое сильное – оно остается навсегда. Такая важная дама, с таким известным именем, оказалась ужасно простой. И теплой».

Получая очевидное удовольствие от того, что она подвергала испытанию его тайную сущность[36], Марго повела его в танцевальную студию, где представила своим коллегам под именем Зигмунта Джазмана. Она дала ему подлинное имя одного польского солиста, который тоже должен был участвовать в концерте. (На некоторое время Джаз стал ее кличкой для Рудольфа и его псевдонимом. Письмо к знакомому в Венгрию он подписал: «Джаз, Лондон», чтобы защитить их обоих от слежки.) Встав к станку, он заметил несколько лиц, которые узнал из журналов о балете: симпатичную уроженку Литвы Светлану Березову, молодого солиста Давида Блэра, который сменил Майкла Сомса в качестве партнера Фонтейн, и Мэрион Лейн, солистку и жену Блэра. Рудольфу любопытно было разобраться во взаимоотношениях в труппе. Почти сразу же он спросил у Марго: «Насколько хорош Брайан Шоу?» (ведущий английский виртуоз в 1940—1950-х гг.). Ко всеобщему удивлению, он даже знал имя потрясающе одаренного новичка, 18-летнего Антони Доуэлла.

Если на датчан в студии он большого впечатления не произвел, то английских танцовщиков он поразил, едва войдя в класс. «Мы были совершенно потрясены – одним его присутствием», – вспоминает Джорджина Паркинсон, тогда восходящая звезда, а другая, Моника Мейсон, вспоминает, как все стояли и глазели на него. «Он уже тогда выглядел особенным. Еще до того, как сделать хоть одно движение». К концу занятия, увидев ряд потрясающих технических находок, почти все догадались, что незнакомец – не кто иной, как молодая беглая звезда Кировского балета.

Следующие несколько дней, когда у Марго были репетиции, Рудольф ходил смотреть достопримечательности один, глядя на Лондон с верхней площадки автобуса. То, что он увидел, не произвело на него особенного впечатления. «Я ожидал совсем другого: очень живописных диккенсовских времен. Я думал, все будет старше». Он побывал в Лондонском Тауэре, в Национальной галерее, погулял в Гайд-парке, по Кингс-Роуд, которую, как заметила Марго, он «почуял», как только приехал. Хотя тогда она была еще деревней с бакалейными лавками, газетными киосками, торговцами рыбой и старомодными магазинами дамской одежды, там было несколько богемных кофеен 1950-х, и район «уже начинал входить в моду».

Очутившись в Челси, Рудольф пошел на Маргаретта-Террас, чтобы повидать Виолетт Верди, которая ненадолго приехала к Колину Кларку. Осенью ей предстояло вернуться в «Нью-Йорк Сити балет». Ему не терпелось возобновить знакомство с одной из последних муз Баланчина, которая могла оказаться для него важным связующим звеном. Помимо этого, он хотел, чтобы Виолетт станцевала с ним на благотворительном спектакле. Когда Колетт написала и пригласила ее в конце августа (предложив в качестве приманки возможность станцевать с Нуреевым), Верди отказалась, так как в то время должна была танцевать в Америке. Рудольф надеялся, что уговорит ее изменить планы.

Балерину оказалось невозможно переубедить, и тем не менее визит оказался для Рудольфа удачным. Виолетт всегда была очаровательной, искрометной и умной, обладала красноречием писательницы – и собрала для знакомства с ним группу так же мысливших людей. Среди гостей оказалась венгерская прима Жужа Кун, окончившая училище Большого театра; она помнила, как Рудольф делал разминку в московской студии: «Мальчик у станка, одетый в черное, с фантастической гибкостью и надменным лицом». Они говорили по-русски о «танцорах, хореографах, труппах, жаловании, надеждах и чаяниях». Отвечая на вопрос Кун о его планах на ближайшее будущее, Рудольф сказал: «Да, у меня есть планы, но пока не уверен, какие они. Одно я знаю наверняка: я хочу танцевать с Марго Фонтейн. Она настоящая леди. Аристократка». За несколько дней подружившись с тремя людьми, которые окажут очень важное влияние на его жизнь, Рудольф вернулся к четвертому. Эрик находился дома в Копенгагене; он должен был выйти на сцену с артистами труппы московского Большого театра, но в последний момент получил письмо из советского посольства, в котором ему сообщали, что выступление откладывается. Оба понимали, в чем причина. «[Рудик] оставался в моем доме. Нам давали понять, что следят за ним и что нас видели вместе». Услышав от одной балерины без постоянного ангажемента, уроженки Болгарии Сони Аровой, что Антон Долин на короткий сезон собирает труппу международных звезд, Эрик решил приехать в Париж, где тогда жила Соня. Вскоре обязанный приступить там же к репетициям с труппой де Куэваса, Рудольф поехал с Эриком на поезде, радуясь, что путешествует не один. Он по-прежнему боялся, что Советы его похитят. Эрик вспоминал, как Рудольф боялся, когда поезд пересекал одну границу за другой, «совершенно бледный, окаменевший, ожидавший, что его схватят».

Соня Арова встретила их на Северном вокзале; ей не терпелось узнать, кто спутник Эрика (он попросил ее снять номер на двоих в дешевом отеле возле ее квартиры на улице Леклюз, но нарочно не называл имени Рудольфа по телефону). Она сразу же узнала русскую звезду и тепло приветствовала его, однако заметила, что он не ответил улыбкой на ее улыбку. «Руди только очень странно глазел на меня». Соня была первой любовью Эрика. После войны, когда они вместе танцевали в «Королевском балете» и позже в «Американском театре балета», они обручились и собирались пожениться, хотя любовниками никогда не были[37]. «В том, что касается эмоциональной привязанности, Эрик такой же странный, как и я, – сказала однажды Соня. – Секс есть секс. Это неинтересно. Нужно иметь гораздо больше. Интеллектуальную составляющую, чувствительность… красоту и чистоту». Однако для Эрика тот нью-йоркский период также стал периодом пробуждения; у него было несколько мимолетных встреч с танцовщиками-мужчинами, а в 1959 г. у него начался серьезный роман с танцором кордебалета Реем Барра, из-за чего отношения с Соней закончились. Им удалось остаться друзьями; недавно они даже возобновили прежнюю близость. Эрик тогда впервые признался Соне в том, что любит мужчин. Она отнеслась к его признанию спокойно. «На самом деле я очень сочувственно относилась к их отношениям, поэтому Рудольф понял, что мне можно доверять». Их объединяло восточноевропейское происхождение и близость к Эрику, поэтому Рудольф вскоре привязался к Соне, танцовщице, чьей искренней преданностью и самодостаточностью он восхищался. И хотя ее поразительное сходство с Марией Толчиф сначала беспокоило его, ее легкие платонические отношения с Эриком сделали возможной и даже радостной дружбу «на троих». Его лишал присутствия духа сам Париж со всеми его воспоминаниями: он носил в кармане пружинный нож и иногда резко останавливался и оборачивался, убежденный, что за ними следят. Он по-настоящему расслабился только в квартире Сони, утешенный гостеприимством ее матери, чья тяжелая зимняя кухня напомнила ему о доме.

Каждый день три танцора вместе разминались в студии на площади Клиши, а потом Рудольф сидел и смотрел, как Эрик и Соня репетируют знаменитое па-де-де Бурнонвиля из «Праздника цветов в Дженцано». Завороженный благородством и утонченностью Эрика, он пытался понять, как танцовщику удается достичь такой легкости без единого лишнего жеста, без единого преувеличенного движения. Отчасти иллюзия объяснялась живостью датского стиля, а также использованием всего сценического пространства. Больше, чем любой другой хореограф, Бурнонвиль любил хрупкие и летящие переходы, быстрые па-де-бурре, которые неожиданно переходили в летящий прыжок, более свободное и легкое шассе вместо глиссады. Рудольф молча и пытливо наблюдал за танцовщиками, ничего не советуя, но, когда они начали репетировать па-де-де из «Дон Кихота» Петипа, он взял бразды правления в свои руки. Он хотел, чтобы Эрик перенял медленную походку матадора, которую он изобрел в Ленинграде; он показал, как можно хищно кружить по сцене, прежде чем занять стартовую позицию и подать знак дирижеру. Так он создавал то, что Фонтейн назвала «изумительным напряжением», готовя зрителей к тому, что они вот-вот увидят нечто особенное. На Эрика и Соню его приемы не произвели большого впечатления. Они объяснили Рудольфу, что западные танцоры не делают таких пауз; к тому времени, как балерина окончила вариацию, ее партнер должен стоять рядом и быть готовым. «Мы не ожидали, что он выйдет на сцену и начнет готовиться, как будто намекая: «Сейчас я покажу вам фокус».

Познакомься они на десять лет раньше, когда Эрик освободился от чар датского конформизма, возможно, он оказался бы восприимчивее к новаторским приемам Рудольфа, но незадолго до их встречи Брун вместе с американским критиком Лилиан Мур написал книгу о «Хореографических этюдах» Бурнонвиля[38], в которой вновь высоко оценил технику мастера. Он понимал, что в 1875 г., когда Бурнонвиль приезжал в Санкт-Петербург и сам Петипа показывал ему своего «Дон Кихота», хореографу не понравилась принятая в России зацикленность на внешних эффектах. Хотя два хореографа восхищались друг другом, Бурнонвиль в разговорах с Петипа не скрывал своей точки зрения. Он считал, что балет не должен быть цирковым представлением. Дуэт не просто сложен, он и выглядит сложным, утверждал он, в то время как подлинный артистизм призван скрывать трудность техники. «Кажущаяся легкость, – писал он, – достигается лишь немногими избранными». Одним из таких «избранных», конечно, был Эрик.

Хотя Рудольф стремился перенять классически вежливое изящество Эрика, он не склонен был отказываться и от собственных идей. Он считал, что подготовка к исполнению сложных па, которую датских танцоров учили скрывать, должна стать частью представления (одним из первых примеров такого подхода стала его мягкая пробежка по сцене в «Корсаре», которая завораживала зрителей не меньше, чем последующая сольная партия). «Искусство танца заключается не в том, чтобы трудное па выглядело легким, – считал он, – а в том, чтобы легкое па выглядело интересным». В процессе работы постоянно проявлялась несовместимость двух школ: датчане делали низкие пируэты, скрещивая рабочую ногу с опорной на уровне лодыжки; Рудольф предпочитал ультравысокое ретире. В технике Бурнонвиля для мужчин верхняя и нижняя части тела разделены; когда торс и руки застывают в идеальном бра-ба, чтобы не отвлекать внимания от сложных движений ног. Ваганова же призывала приводить все тело к гармонии. «Одно па. Его делаешь всем телом… никто на Западе этого до конца не понимает. Это не техника. Использование спины, рук, шеи, плеч, все пор-де-бра – все это Ваганова».

Более зрелый Эрик, который с высоты своего опыта умел оценить различные подходы, проявлял больше сдержанности, и тем не менее между ними постоянно вспыхивали ссоры. Вспышки ярости у Рудольфа усиливались из-за его подавленности, так как он все время пытался, но не мог воспроизвести безупречное исполнение Эрика. Конфликт продолжался и за пределами студии. Как-то ночью Рудольф в страхе прибежал на улицу Леклюз и сказал Соне, что они подрались и Эрик ушел. Взяв с собой Рудольфа, Соня начала обходить все места, где, по ее мнению, мог находиться Эрик. Наконец они нашли его. «Тогда единственный раз я видела Руди таким робким». Тем не менее, несмотря на все потрясения того периода, Эрик писал, что в Париже у него случилось своего рода откровение:

«В самом начале, когда он только приехал в Данию, я был очень напряжен и скован из-за наших отношений с Марией и не имел особого желания с кем-то встречаться… Более того, пока мы не приехали в Париж… у меня не появилась возможность сесть и как следует взглянуть на него. Я смотрел, но до тех пор ничего не видел по-настоящему, и вдруг я прозрел!»

Тогда он оценил поразительные прямоту и пылкость Рудольфа, которые так резко контрастировали с его собственными замкнутостью и невозмутимостью. «Он отреагировал на мощь Рудольфа, который умел внезапно раскрываться и показывать всю душу», – сказал Глен Тетли. По возвращении в Копенгаген Эрик попросил Рудольфа переехать к нему.

В двухэтажном доме за живой изгородью Эрик жил с детства. Он вырос в тихом Гентофте, пригороде Копенгагена, где улицы носили цветочные названия (например, Виолвег). Рядом было озеро. Мать Эрика, которая по-прежнему обитала под одной крышей с сыном, сильно отличалась от домовитой и гостеприимной «мамушки» Сони. Эллен Брун была строгой и властной личностью, которая сразу недвусмысленно дала понять, что Рудольф ей не по душе. «Они сразу возненавидели друг друга», – вспоминал Эрик. Фигурой, заменяющей мать, в его жизни всегда была его тетка Минна, любящая женщина, которая заботилась о нем и о четырех его сестрах, пока мать работала. Фру Брун, которая управляла салоном-парикмахерской, стала кормилицей семьи после того, как ее никудышный муж, пьяница и картежник, ушел бросил ее с детьми. Эрика, росшего в исключительно женском окружении, обожали с детства, и он постоянно был нужен своим близким, что приводило к эмоциональному опустошению, тем более после того, как у него появился Рудольф, который всецело зависел от него. «Когда я вернулся из Парижа… мои родные – особенно мать – хотели всего меня, целиком, а им меня не хватало», – позже писал он Рудольфу, объясняя свою отчужденность. Но кроме Эрика, у Рудольфа никого не было. «Он сочетал в себе учителя, любовника, мать и отца. Теперь он составлял для Рудольфа семью. У него больше не было корней».

13 сентября на улицу Зодчего Росси доставили телеграмму. Александра Ивановича поздравляли с днем рождения. Пушкины вздохнули с облегчением. Они не сомневались в том, что власти убьют Рудольфа на Западе – «подстроят автокатастрофу или что-нибудь в том же роде». Кроме того, они не знали, правдивы ли слухи, которые курсировали в то время. Однажды кто-то позвонил им и сказал, что Рудольфа схватили, привезли в Москву и поместили в психиатрическую больницу. Ксения в истерике умоляла Тамару немедленно ехать в Москву и обыскать все больницы. Вот как Тейя описывает тогдашнюю атмосферу: «В театрах, в школах, а также в общежитии хореографического училища говорили всякое. Один слышал, что он бежал в Англию, другой – что в Париж, а третий – что он умер или вот-вот присоединится к труппе Кировского театра в Америке, чтобы вернуться вместе с ними. Еще один уверял, что ему вынесли смертный приговор».

В каком-то смысле так оно и было. Рудольфа заочно судили по обвинению в государственной измене. Максимальным наказанием за такое преступление была смертная казнь. Решив сделать все, что можно, чтобы затормозить процедуру, его родители послали подряд три телеграммы генеральному прокурору и председателю Ленинградского суда, заплатив вдобавок 60 рублей авансом за ответ: «Просим отложить суд над Нуреевым Рудольфом Хаметовичем до его возвращения. Мы обращаемся к правительству с предложением помочь ему вернуться, но считаем, что судебный процесс замедлит его возвращение».

Аналогичную телеграмму с такой же просьбой отправила и Роза из Ленинграда. Она добавила: «Мы считаем, что он вернется, если мы ему поможем». Кстати, рассмотрение дела Рудольфа отложили еще и потому, что ключевые свидетели из Театра имени Кирова до 10 декабря находились на гастролях в США. Тем временем в КГБ завели дело на изменника Родины за номером 50888. К делу приобщили конфискованный паспорт, опись вещей, изъятых с Ординарной улицы, в том числе пианино, вырезки из западной прессы, к которым прикреплены переводы на русский язык, и письменные показания, снятые при подготовке к процессу.

Среди показаний коллег по Кировскому театру выделяются на удивление враждебные слова Аллы Осипенко, судя по всему сказанные с целью выгородить собственные «парижские шалости». «В труппе его не уважали, – сказала она. – Его презирали за грубость и слишком большое самомнение». Выступая в защиту Рудольфа, Роза напоминает о его трудном детстве в Уфе и предполагает, что главной причиной его побега стало физическое напряжение, в котором он находился. «По природе он был добрым, честным и любящим сыном». Александр Иванович объясняет, как Рудольф поселился у них в доме, и упоминает о том, что они с женой проявили к нему «особое отношение». Пушкин признает, что танцовщик плохо воспитан и легковозбудим, но настаивает: он ни разу не слышал от Нуреева антисоветских высказываний. «Его поступок совершен в состоянии аффекта из-за того давления, которому он подвергался». И Ксения подчеркивает, что для Рудольфа главным было только искусство. Кроме того, она подтверждает слова мужа о том, что с их воспитанником бывало крайне трудно. У него не было друзей, пишет Ксения, вместе с тем утверждая, что сама относилась к нему «так же, как к любому студенту моего мужа: я заботилась о нем». Понимая, что КГБ пристально следит за ними, она признается, что через неделю после того, как Рудольф прислал поздравительную телеграмму, он звонил им по телефону. Сообщив Ксении, что он в Копенгагене и скоро поедет в Лондон, он проявил особенный интерес к тому, каких танцовщиков отобрали для гастролей труппы в Соединенных Штатах. На ее вопрос: «Когда ты собираешься вернуться?» – он не дал определенного ответа. Потом Ксения с характерной для себя импульсивностью делится собственными подозрениями: «Насколько я понимаю, его там что-то удерживает».