Джоди Пиколт

Книга двух путей

– А можно их здесь подождать? – спрашиваю я.

– Да-да, – отвечает Харби. – Но ты, наверное, голодная, doctora.

Я чувствую, как краснею.

– Ой, на самом деле я не doctora, – поправляю я Харби.

Харби резонно решил, что посетитель – доктор философии, как и все из Йеля, и что аспирантка, отработавшая здесь три сезона, уже наверняка защитила диссертацию.

Он вопросительно смотрит на меня, потом, не дождавшись ответа, проходит вперед.

– Но ты все равно голодная, – настаивает он.

Я замечаю, что он прихрамывает, и начинаю гадать, что с ним случилось: может, он упал на раскопках и теперь его беспокоит травма? Но я не могу задавать личных вопросов, тем более когда не желаю отвечать на них сама.

– Ну я не очень-то и голодна. Не стоит затрудняться…

Харби пропускает мое замечание мимо ушей и ведет меня в самую большую комнату Диг-Хауса, которая одновременно служит и местом для работы, и столовой.

– Пожалуйста, чувствуй себя как дома.

Оставив меня, Харби шаркает на крошечную кухню, его резиновые сандалии скребут по выложенному плиткой полу.

Под куполом из глинобитного кирпича по-прежнему стоит стол, за которым мы обычно ели. Деревянная столешница все так же обшарпана и покрыта пятнами. Однако кое-что изменилось, и у меня перехватывает дыхание. Исчезли рулоны лавсановой пленки, а также стопки потрепанных манильских папок и бумаг. Вместо них на расположенных, как фрагменты пазла, столах у стены комнаты стоят компьютеры – провода, переплетающиеся и змеящиеся по полу, словно морские чудовища, снабжены крайне неустойчивыми стабилизаторами напряжения, пытающимися дотянуться до настенной розетки. Кроме того, тут есть зарядки для планшетов и две впечатляющие цифровые камеры. На дальней стене висит гигантская репродукция фрески из гробницы Джехутихотепа с изображением транспортировки колоссальной статуи в гробницу номарха – той самой фрески, над которой я работала с Уайеттом весь последний сезон. Я узнаю собственные рисунки, выполненные на лавсановой пленке, а теперь сделанные чернилами, с переводом Уайетта на полях. Если и требуется доказательство, что когда-то я была здесь и сделала нечто ценное, то сейчас это самое доказательство находится буквально напротив меня.

Через застекленную дверь я выхожу на патио как раз в тот момент, когда в столовую возвращается Харби, с трудом удерживающий стопку тарелок.

– Садись, пожалуйста, – просит Харби, и я занимаю свое старое место за столом.

Харби приносит миску салата из помидоров, огурцов и кинзы, мягкий сыр и эйш шамси, хлеб, который перед выпечкой заквашивается на солнце. Я понимаю, насколько проголодалась, только тогда, когда начинаю есть и не могу остановиться. Харби наблюдает за мной с довольной ухмылкой.

– Не голодна, – говорит он.

– Немного, – признаюсь я и с улыбкой добавляю: – Ужасно.

На десерт он приносит басбусу, пирог из смеси кокосовой стружки с манкой и медом. Наконец я откидываюсь на спинку стула:

– Думаю, я наелась на три дня вперед.

– Тогда ты остаешься здесь, – отвечает Харби.

Я не могу. У меня другая жизнь на другом конце земного шара, семья, которая за меня волнуется. Но есть нечто нереальное в возвращении сюда, словно я перевела часы назад и сейчас просто фантазирую. Как будто вижу чудесный сон и знаю, что все это мне снится, но не хочу просыпаться.

И только через пару минут после того, как Харби скрылся на кухне, я понимаю, что он вовсе не задал мне вопрос, а выдвинул предположение. И что он уже сделал за меня этот выбор.

А я его не поправила.

Моя мать любила говорить, что голубые глаза приносят несчастье, так как у голубоглазого человека можно прочитать все мысли, но мне и не нужно было маминого предупреждения, когда я впервые встретила Уайетта Армстронга. В 2001 году я только-только перевелась в Йельский университет – аспирантка с пятьюдесятью долларами на сберегательном счете и съемным жильем с одной соседкой. Я жила в Нью-Хейвене уже три дня и уяснила для себя, что, кроме холодных проливных дождей, здесь не бывает другой погоды. В вечер перед началом семестра я возвращалась домой из Мемориальной библиотеки Стерлинга и попала под дождь. Желая спасти книги, которые были у меня в руках, включая несколько увесистых томов расшифровок «Текстов саркофагов» Адриана де Бака, я нырнула в первую открытую дверь.

В заведении «У Тодда» было… скажем так… оживленно для вечера среды. В баре толклись вперемешку студентки Йеля и Квиннипэкского университета, которые приехали сюда на автобусе и дефилировали по Йорк-стрит на высоченных каблуках и в мини-юбках, едва прикрывавших задницу. В баре старшекурсники пытались надуть барменшу, размахивая липовыми удостоверениями личности, словно значками ФБР. Где-то в глубине заведения грохотал метал-бэнд, заглушая свист группы девушек, подбадривавших двух парней в соревновании, кто кого перепьет.

Подошвы моих кроссовок прилипали к полу, в воздухе пахло «Будвайзером» и травкой. Я посмотрела на стену дождя за окном, пытаясь выбрать наименьшее из двух зол, и прошла в конец бара. Взгромоздилась на табурет и положила стопку книг на барную стойку, стараясь не привлекать к себе внимания.

Конечно, я его заметила. Рукава рубашки были закатаны до локтя, а золотистые волосы падали ему на глаза, когда он тянулся за стаканом, заглатывал алкоголь и со стуком ставил стакан вверх дном на обшарпанную стойку. Окружение взрывалось приветственными криками: «Марк! Марк! Марк!» Однако он не улыбался, не вскидывал победно руки, не утешал проигравшего. Нет, блондин лишь пожимал плечами, как будто не сомневался в результате и принимал его как должное.

Придурок.

В Чикагском университете были свои братства, но в Йеле они, похоже, считались скорее нормой, нежели исключением. Я пробыла здесь совсем недолго, но даже те несколько студентов, с которыми я познакомилась, казалось, сошли со страниц журнала «Таун энд кантри». Моя соседка по квартире, которую я нашла по листовке на доске объявлений, приехала из долины реки Гудзон и была зациклена на дрессаже. Я думала, речь шла о моде, пока не увидела свою соседку на лошади в экипировке для верховой езды.

Неожиданно блондин поднял голову, его голубые глаза встретились с моими. Я подумала о замерзшем сердце ледника и о том, что если прикоснуться к сухому льду голой рукой, то при всем желании не сможешь ее отодрать.

Парень открыл рот и смачно рыгнул.

Я с отвращением отвернулась как раз в тот момент, когда барменша положила передо мной салфетку и спросила:

– Что будете заказывать?

Со своим скромным бюджетом я не могла позволить себе выпивку, но не могла и остаться в баре пережидать дождь, ничего не заказав.

– Содовую, пожалуйста.

– Ей «Хендрикс» безо льда. И ломтик лайма. – Рядом со мной оказался тот самый белокурый парень; он подсел так незаметно, что я сразу не обратила внимание.

Первое, что меня удивило, был его акцент: британский. А второе – его чудовищная самонадеянность.

– Нет, спасибо, – отказалась я.

– Я угощаю, – сказал он. – Знаешь, а я здорово умею угадывать, кто что пьет. – Он показал на девушку в расшитом пайетками бюстье, которая танцевала сама по себе. – Коктейль «Тощая Маргарита» или – упаси господи! – розовое вино с содовой. – Затем он кивнул на двух пробирающихся к выходу мужчин в одинаковых кожаных мотокуртках. – Виски «Фаербол». – И наконец он повернулся ко мне. – Мартини. Ну как, угадал? – (Откровенно говоря, я бы предпочла джин, но мне было легче умереть, чем в этом признаться.) – Нет, дайте лучше мартини и три оливки с голубым сыром! – крикнул он барменше и снова повернулся ко мне. – Ты ведь безупречная женщина, да? – На его губах появилась тень усмешки. – Или, возможно, небезупречная.

Я была сыта по горло. Даже если дождь и ветер достигнут ураганной силы, все лучше, чем сидеть рядом с этим самодовольным дебилом. Я потянулась за своими книгами, но он, опередив меня, схватил верхнюю, открыл и скользнул взглядом по иероглифам.

– Египтология. Вот уж не ожидал. – Он вернул мне книгу. – Ты, наверное, древний артефакт, имеющий большое культурное значение, – прошептал он, придвигаясь поближе. – А я тебя исследую.

Я удивленно заморгала:

– Неужели такие подходцы еще работают?

– Пятьдесят на пятьдесят, – признался он. – Но у меня есть запасной вариант. Давай я буду культурным релятивистом, а ты – в миссионерской позиции?

– Я рада, что ты увлекаешься прошлым. Там тебе самое место. – Я глотнула мартини и спрыгнула с табурета. – Спасибо за выпивку.

– Погоди! – Он тронул меня за руку. – Позволь начать все сначала, уже без дураков. Я Уайетт.

– Врешь!

– Не понял?

– Твои друзья называли тебя Марком.

– Ах, да это всего лишь прозвище, сокращенное от маркиз Атертон.

– Ты что, маркиз?

– Нет-нет. – Он замялся. – Мой отец маркиз. Я только граф. – Он поднял стакан и чокнулся со мной. – Англичанин до мозга костей. Боюсь, начиная с Вильгельма Завоевателя. Вот так с тех пор и вырождаемся.

Потом он улыбнулся, по-настоящему улыбнулся, словно желая приобщить меня к шутке. Неожиданно я поняла, почему этот хрен считает, будто ему все позволено. И это не имело никакого отношения к его графскому титулу. Просто, когда он улыбался – широкой, немного виноватой улыбкой, – люди были готовы ради него разбиться в лепешку.

– Ну а ты? – спросил он.

Я поставила бокал на барную стойку:

– Ну а я ухожу.

На следующее утро я пришла первой в маленькую аудиторию для семинарских занятий, куда Ян Дамфрис, глава кафедры египтологии Йельского университета, пригласил своих аспирантов, чтобы начать учебный год. Я уже встречалась с профессором во время интервью после подачи заявления в аспирантуру. В отличие от большинства египтологов, Ян Дамфрис не сосредоточивался лишь на одной узкоспециальной области вроде глинобитной архитектуры, или битвы при Кадеше, или египетской грамматики. У него имелись публикации практически по всем темам: это и «Книга двух путей», и археология Среднего царства, и история египетской религии, и даже демотический остракон. Для моей диссертации нужен был наставник, обладающий широтой взглядов. Профессор Дамфрис с самого начала внушал мне священный трепет, и поэтому я очень удивилась, когда он приветствовал меня, назвав по фамилии.

– Макдауэлл, добро пожаловать в Йель, – сказал он.

Я приехала в этот университет в основном потому, что здесь меня ждала поездка в Дейр-эль-Бершу. В далеких 1890-х некрополем занимался британский египтолог Перси Э. Ньюберри, который работал с Говардом Картером, тем самым, что обнаружил гробницу Тутанхамона. Изыскания в Дейр-эль-Берше проводили различные группы археологов, но в 1998 году концессию получил Йельский университет, и раскопками стал руководить профессор Дамфрис.

В аудиторию вошли еще пять аспирантов, увлеченно обсуждавших какой-то вопрос. На кафедре египтологии было лишь семь аспирантов, что среди прочего и склонило чашу весов в пользу Йеля. Аспиранты, продолжая непринужденно болтать, расселись за столом для проведения семинаров. В этом году я была единственным кандидатом в докторанты.

– Рад видеть, что вам удалось пережить еще одно лето, – сказал Дамфрис. – Хочу представить вам нашу новую жертву, Дон Макдауэлл. Мы выманили ее из Чикаго. Так почему бы вам вкратце не рассказать ей, кто вы такие и как сюда попали?

Мое любопытство было удовлетворено сведениями об университетах, в которых они учились, и темами их диссертаций. И вот когда последний аспирант уже начал закругляться, дверь внезапно распахнулась. В аудиторию стремительным шагом вошел Уайетт Армстронг, с трудом удерживавший в руках коробки с кофе и манчкинами, мини-пончиками из «Данкин донатс».

– Простите, что опоздал. Это длинная и очень печальная история о бетономешалке, плачущем ребенке и драконе острова Комодо. Но я не стану утомлять вас подробностями. Вместо этого я принес вполне приличную выпечку и очень посредственный кофе.

С отчаянно бьющимся сердцем я вытаращилась на Уайетта, прикидывая вероятность подобного совпадения. И почему в университете, насчитывающем 7500 аспирантов, я столкнулась в крошечной аудитории с единственным человеком, которого меньше всего хотела увидеть?

Меня занимало, как отреагирует на эскападу Уайетта Дамфрис, весь из себя накрахмаленный и застегнутый на все пуговицы. Но профессор лишь покачал головой и слегка усмехнулся.

– Садитесь, Уайетт, – сказал он, совсем как рассерженный родитель – непослушному, но обожаемому ребенку. – Вы как раз вовремя, чтобы поведать мисс Макдауэлл, кто вы такой и почему я вас терплю.

Уайетт скользнул на пустой стул рядом с моим. Если он и удивился, увидев меня здесь, то не подал виду.

– Ну, привет, Олив, – лениво протянул он.

– Меня зовут Дон.

Он выразительно поднял брови:

– Разве? Я изучал египтологию в Кембридже и три года назад приехал сюда. Я фанат лингвистики, в связи с чем в качестве ассистента преподавателя веду классы по иероглифам, иератическому и демотическому письму. Название моей диссертации «Ритуальная речь и промежуточные вербальные конструкции в „Текстах саркофагов“». Я уже полгода не имел ничего более сексуального для достижения оргазма, поэтому не вздумай украсть мою тему.

– «Тексты саркофагов»? – переспросила я.

– Дон планирует изучать «Книгу двух путей», – вмешался в разговор Дамфрис.

Уайетт пригвоздил меня к месту взглядом:

– Похоже, нам с тобой придется постоянно влезать в дела друг друга.

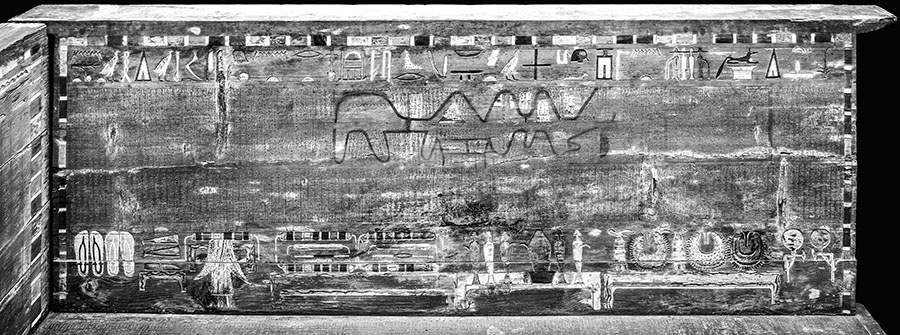

– Я не филолог, – уточнила я. – А просто пытаюсь заполнить пробел в исследованиях. – Я повернулась к другим студентам, предлагая им контекст. – Пьер Лако опубликовал тексты из саркофагов с «Книгой двух путей» в тысяча девятьсот четвертом и тысяча девятьсот шестом годах. И хотя эти тексты были опубликованы, их никогда не рассматривали как единое целое с саркофагами. – Сев на своего любимого конька, я уже начала тараторить. – Я хочу написать об иконографии. Нельзя просто смотреть на карту «Книги двух путей», не представляя себе саркофаг как микрокосм Вселенной. Предположим, передняя стенка саркофага – восточный горизонт. Задняя стенка – западный горизонт. Днище – загробный мир, со своей картой. Крышка – это Нут, древнеегипетская богиня неба, а потому лечь в саркофаг – все равно что вернуться в ее лоно, чтобы в гробу переродиться для загробной жизни. Мумия занимает все пространство между небом и землей.

– Итак, диссертация Уайетта станет новым прочтением «Книги двух путей», – кивнул Дамфрис. – А в диссертации Дон впервые в истории будет собрано воедино все, что представлено в «Книге двух путей» изобразительными средствами.

– Вам, ребята, следует публиковать ваши работы сразу в комплекте, – хмыкнул кто-то из студентов.

– Забавно, что вы это отметили, – сказал Дамфрис. – Дон постеснялась сообщить вам, что уже опубликовала главу из своей диссертации в «Журнале Американского исследовательского центра в Египте».

Я покраснела. Работы аспирантов еще ни разу не печатались в журнале по египтологии. Насколько мне было известно, отчасти благодаря публикации меня и захотели видеть в стенах Йеля. И я ужасно этим гордилась.

– Работа называлась «Тело составляет с саркофагом единое целое», – добавила я.

Почувствовав на себе обжигающий взгляд Уайетта, я повернулась к нему.

– Значит, это ты написала? – спросил он.

– Неужели ты читал?

Он дернул головой, вроде как сдержанно кивнул, затем посмотрел на Дамфриса – слишком уж экспансивно прозвучала похвала профессора – и понял, что его положение учительского любимчика внезапно пошатнулось. В этот момент внутри Уайетта Армстронга что-то дрогнуло, и он снова спрятался в свою раковину.

Весь следующий месяц нам с Уайеттом благополучно удавалось избегать друг друга. Встречались мы лишь в силу необходимости – по понедельникам и средам в 9:15, когда оба ассистировали Дамфрису, который читал курс лекций «Боги Древнего Египта» для шестнадцати студентов. И даже тогда мы сидели за противоположными концами стола для проведения семинаров. А в октябре нам сообщили, что мы будем сопровождать Дамфриса и его класс в поездке в Музей изящных искусств Бостона на новую выставку «Книги двух путей».

Я видела карту загробного мира лишь в научной литературе. Поэтому ничто не могло омрачить чувство радостного предвкушения от возможности приблизиться к изображению «Книги двух путей». Даже Уайетт.

В день поездки Дамфрис, стоя в центре аудитории музея, показывал нам слайды раскопок в Дейр-эль-Берше.

– Представьте, что сейчас тысяча девятьсот пятнадцатый год, – начал профессор, – и вы египтолог, обнаруживший под грудой булыжника в некрополе Среднего царства тридцатифутовое шахтовое захоронение. Вы расчистили завалы и только что заползли в гробницу 10А. Дали глазам привыкнуть к темноте – и что вы видите? Саркофаг с оторванной головой мумии на нем.

Стоящий передо мной студент заметил:

– Блин, настоящая хрень в духе Индианы, мать его, Джонса!

Стоявший возле меня Уайетт фыркнул.

– Гробница 10А принадлежала номарху по имени Джехутинахт и его жене, также по имени Джехутинахт, – продолжил профессор.

Уайетт наклонился ко мне:

– Прикинь, как им было сложно разбирать почту.

– Они жили примерно в двухтысячном году до нашей эры, в Среднем царстве, и правили одной из провинций в Верхнем Египте. И вот когда-то в ходе этих четырех тысяч лет, в период между смертью номарха и началом двадцатого века, в усыпальницу вторглись грабители могил, украли золото, украшения, все ценное и бросили обезглавленную мумию в угол. После чего, чтобы замести следы, подожгли гробницу. Но кое-какие артефакты уцелели, и в тысяча девятьсот двадцать первом году гарвардские египтологи отправили их в Музей изящных искусств. Сейчас они выставляются впервые.

Я посмотрела на слайд на экране: голова мумии завернута в выцветшую холщовую ткань, коричневую от смол бальзамирования. У головы были нарисованные брови и выпирающие глазницы. Рот слегка опущен вниз, словно от сильного разочарования.

– А где его торс и все остальное? – подняла руку какая-то студентка.

– Египет. Этим все сказано. Но мы говорим о его торсе? Или о ее? Поразительно, в нашем распоряжении было четыре тысячи лет, чтобы это установить, а у нас до сих пор нет всех ответов на вопросы. – Профессор перешел к следующему слайду. – Эволюция «Текстов саркофагов» и «Книги двух путей» была обусловлена, скорее, изменением эстетики погребального убранства, а не тем, что большее число людей получило доступ к счастливой загробной жизни. Поскольку в Среднем царстве саркофаги стали доступнее, заклинания, которые писались на драгоценном папирусе, теперь рисовались прямо на деревянных саркофагах.

Профессор поставил новый слайд, и я увидела знакомое изображение «Книги двух путей», с извилистыми черной и синей линями и красным озером огня посередине, мешающим им пересечься.

© 2020 Museum of Fine Arts, Boston

– «Книга двух путей» – это еще одно подтверждение единства между Ра и Осирисом, – объяснил Дамфрис. – Основная цель путешествия Ра по загробному миру – соединиться с мертвым телом Осириса. Дороги по загробному миру – это пути, ведущие Ра к Осирису. Цель умерших – стать одновременно и Ра, и Осирисом, чтобы достичь вечной жизни. – Профессор провел пальцем по волнистым линиям на экране. – Заметьте, в «Книге двух путей» не показаны именно два пути. Просто… пути. Черная и синяя дороги конкретно не обозначены, но вы можете представить, что это сухопутные и водные пути к загробному миру, которые заканчиваются в одном и том же месте. – Дамфрис окинул взглядом аудиторию, и я поняла, что он ищет меня. – Макдауэлл, расскажите нам о ключе к преображению, согласно «Книге двух путей».

– Знание. – Я невольно выпрямилась. – Вот почему тексты писали прямо на саркофаге. Это заклинания, которыми нужно было снабдить умерших, чтобы они могли преодолеть все препятствия на пути к святилищу Осириса.

– Совершенно точно. И вообще, положа руку на сердце, кто из нас не нуждается в знании, чтобы пройти все тесты на выживание в этом мире… или в следующем? – Профессор повернулся лицом к студентам. – Вопросы имеются?

– А это будет на промежуточных экзаменах? – поинтересовался какой-то парень.

Не удостоив его ответом, Дамфрис спросил:

– Следующий?

– А «Книгу двух путей» писали на саркофагах только супербогатых людей? – спросил другой студент.

– Те саркофаги, которые мы нашли в Дейр-эль-Берше, принадлежали знати Заячьего нома, но при всем при том хорошая смерть не была связана с материальным положением умершего. Любой египтянин мог стать Ах – чистым духом, живущим в загробном мире.

Руку подняла еще одна студентка.

– А как насчет пола? Женщины тоже получали карту?

– Да, – ответил Дамфрис. – Карту обнаружили и в саркофагах знатных женщин.

– По мнению некоторых египтологов, для того чтобы стать Осирисом, женщинам следовало принимать сходство с мужчинами, подобно тому как женщина-фараон должна была носить ритуальную фальшивую царскую бороду, – уточнил Уайетт.

– Спорный вопрос, – заметила я. – В Древнем Египте слово «тело» было женского рода. Нам известны тексты из женского саркофага времен Среднего царства, в которых писцы изменили все местоимения мужского рода на женский, приспособив их к покойной.

Пока мы с Уайеттом смотрели друг на друга, словно меряясь силами, Дамфрис закрыл проектор и, поджав губы, произнес:

– Если мамочка с папочкой закончили ругаться, отпускаю вас в музей. Армстронг, Макдауэлл, принимайте эстафету!

После чего Дамфрис отправился осматривать с музейным куратором артефакты из Дейр-эль-Берши, которые не экспонировались, а мы с Уайеттом повели студентов на выставку. Уайетт был старшим ассистентом преподавателя. Даже если бы я и хотела получить эту должность, он явно превосходил меня в умении объяснять иероглифы. В чем в чем, а в этом Уайетт действительно разбирался.

Он собрал студентов в полукруг перед залом с новой экспозицией. Все студенты держали пачку листов с иероглифами, скопированными с саркофагов, которые предстояло увидеть в первую очередь. Девушки и кое-кто из парней смотрели на Уайетта как на творца мироздания. Я знала, что некоторые студенты записались на курс Дамфриса именно из-за его британского ассистента, который, если верить сплетням, был одновременно и Харрисоном Фордом, и Мессией в одном флаконе.

– Мы привыкли рассматривать грамотность в Древнем Египте исключительно в черно-белом свете – вы или умете читать, или не умеете. Но в древности на самом деле имел место континуум. Если вы были жрецом или чиновником, вам следовало знать иероглифы. Если вы собирались стать писцом, вас учили иератическому письму – более округлому, курсивному виду иероглифов – для повседневного использования, а именно для написания договоров, завещаний и деревенских документов. Но и простые люди умели различать основные символы, подобно тому как вы узнаете знак «Стоп» по его форме, даже если и не можете прочитать текст. Все вы, будем надеяться, достигнете навыков чтения на уровне чиновника. Итак, давайте начнем.

Древним египтянам следует отдать должное за развитие нашего алфавита. У носителей древнееврейского языка, путешествовавших в Египет из страны, которая сейчас называется Израиль, а некогда называлась Иудеей, не имелось собственной системы письменности. Но они увидели, как египтяне пишут свои имена на камнях, и захотели сделать то же самое. Поэтому они взяли иероглифы, обозначавшие обычные предметы – воду, глаз, бычью голову, – и использовали их для формирования начальных букв этих слов на своем языке.

Уайетт подошел к витрине, где была выставлена внешняя панель саркофага Джехутинахта. Я вгляделась в столбики иероглифов, нарисованных на древнем кедре, пытаясь отыскать имя владельца саркофага.

Ибис обозначал Djehuti – древнеегипетское имя бога Тота. Волнистой линией была показана вода, буква n. Палочка внизу означала khet, физическое тело человека. Кружок с горизонтальными линиями – kh – повторяет звуки палочки, а хлеб был t. При расшифровке иероглифов вы делаете это в два этапа, первый из которых состоит в переводе звучания иероглифа в систему письма с использованием букв латинского алфавита. Итак, транслитерация представляла собой: ḏḥhwty-nḫt…

– Саркофаг Джехутинахта, – провозгласил Уайетт. – На что в первую очередь мы должны обратить внимание?

– Куда повернуты лица на знаках, – ответила какая-то девушка. – Потому что читать следует именно с той стороны, куда повернуты лица.

– Верно. В нашем случае птица смотрит налево, что означает?.. – Уайетт вопросительно посмотрел на девушку.

– Что мы должны читать столбики текста слева направо.

– Совершенно точно. Итак, одна из причин, почему расшифровка иероглифов занимает столько времени, состоит в том, что они не чисто фонетические или чисто идеографические. Мы имеем нечто среднее, с дополнительным типом знака, вставленным, дабы озадачить вас еще больше, – детерминативом. Детерминативы – это ключи к информации о значении стоящих рядом с ними слов.

Студенты сгрудились у витрины, вглядываясь в зеленовато-синие знаки на внешней части саркофага Джехутинахта. Одни рельефно выступали на фоне полоски белой матовой краски, а другие настолько выцвели, что были едва различимы на текстуре дерева.

– Кто сможет найти идеограмму? – спросил Уайетт.

Стоявший возле Уайетта паренек указал на очертания собакообразного животного, сидевшего на пьедестале:

– Шакал.

– Очень хорошо. Шакал – это бог Анубис, или, как говорили древние египтяне, Инпу. Иероглиф означает его имя. Но что идет перед ним?

Уайетт провел пальцем по стеклу, подчеркнув очередную группу иероглифов.

Самая первая комбинация иероглифов, которую я выучила, потому что эта картинка приводилась практически везде.

– Hotep di nisu, – прочел Уайетт. – Жертва, которую фараон приносит… кому?

– Анубису, – ответил парень, показавший на шакала. – Богу бальзамирования.

– Верно. И он очень важен для мумий. Что означают четыре связанных между собой горшка?

– Может, в них лежат жертвоприношения? – предположила одна из студенток.

– Нет. Тут не идеограмма, а фонетический иероглиф, – заметила другая. – Горшки, связанные вместе, читаются как khenet. Это не имеет никакого отношения к горшкам. Просто обманка для написания трех знаков алфавита: khn-n-t.

Уайетт удивленно поднял брови:

– Молодец!

Девушка зарделась от удовольствия:

– Это вы меня всему научили!

– Господи боже мой! – прошептала я себе под нос.

Уайетт приступил к очередному практикуму по транслитерации, а я осталась стоять, завороженная деревянной моделью, обнаруженной в гробнице 10А наряду с саркофагами Джехутинахта и его жены. Два вырезанных из дерева ткача стояли на коленях перед ткацким станком. Две женщины впереди пряли льняную кудель. Потрясающе, но за четыре тысячи лет льняное волокно и нити на станке остались нетронутыми, именно такими, как в тот день, когда фигурки поместили в гробницу вместе с другими фигурками, керамическими изделиями и ушебти.

– А теперь наступило время охоты падальщиков, – заявил Уайетт, протягивая студентам список артефактов. – Выберите себе партнера, работать будете по двое. Ответы где-то здесь, на выставке. Первая пара, которая вернется ко мне с фотографиями на телефоне, получит дополнительно десять баллов к оценке за следующее домашнее задание. А теперь… идите! – Когда студенты рассредоточились по залу, Уайетт повернулся ко мне. – Я что, в тот раз действительно вел себя как форменный кретин?

– Ты действительно хочешь, чтобы я ответила на твой вопрос?

Уайетт подошел к саркофагам Джехутинахта и его жены:

– Нет. Но посмотри на это.

Мы замерли, загипнотизированные «Книгой двух путей» на внутренней стороне саркофага номарха Джехутинахта. Там были нарисованы красная прямоугольная дверь к горизонту, синий водный и черный сухопутный пути через царство мертвых. Алая линия между ними – озеро огня. После стольких лет изучения «книги» по фотографиям и рисункам у меня вдруг возникло чувство, будто я нашла святой Грааль, но тот оказался спрятан под стеклом музейной витрины.

– Интересно, кто первым это увидел и догадался, что перед ним карта? – прошептал Уайетт.

– Ну, саркофаг не был пустым. Не оставляет сомнений, что умерший, по идее, должен был встать и пойти по одному из этих путей, чтобы достичь Полей Иалу.

– Не хотелось бы пробивать брешь в твоей теории, – начал Уайетт, – но не могу не заметить, что данная «Книга двух путей» была написана именно на стенке саркофага Джехутинахта. Так что… это вроде как опровергает твое утверждение.

Отодвинувшись от Уайетта, я уставилась на богато украшенную кедровую панель внутренней части передней стенки внешнего саркофага, где имелась фальшивая дверь, через которую душа Ба могла пройти между посмертием и этим миром. Джехутинахт был нарисован прямо перед этой дверью. В написанном на панели тексте перечислялись дары, положенные фараону и Осирису: ладан, вино, масла, фрукты, мясо, хлеб, гуси.

Во внутреннем саркофаге должна была лежать на левом боку мумия Джехутинахта, глаза которой были устремлены на восток. Заклинания «Текстов саркофагов», плотно покрывавшие внутренние стенки саркофага, защищали покойного, как второй слой полотна.

– Заклинания из «Текстов саркофагов» окружали мумию не просто так, а с какой-то целью, – спокойно ответила я.

– Да, – согласился Уайетт, – папирус со временем может рассыпаться в прах, а кедр – никогда. Послушай, я вовсе не хочу выглядеть говнюком…

– Но у тебя это хорошо получается.

Уайетт передернул плечами:

– Олив, это всего-навсего тексты. И не стоит так напрягаться, чтобы втиснуть их в свои теории насчет иконографии.

Я воинственно скрестила на груди руки:

– Меня зовут Дон. Ненавижу, когда ты называешь меня Олив.

Уайетт наклонился над стеклом витрины, затуманив его своим дыханием:

– Знаю. Вот потому-то и продолжаю это делать.

Диг-Хаус печется на предвечернем солнце так же, как и все живое. Вентиляторы не в состоянии разогнать вязкий воздух, глинобитные стены пышут жаром. Муха, кружившая над моей едой, падает на обшарпанный стол. Посевы люцерны и бобовых вдоль берегов Нила бессильно опираются друг на друга вялыми руками – шеренга плетущихся домой пьяных солдат.

Именно в это время я в свою бытность аспиранткой обычно возвращалась с места раскопок, и солнце выковывало прямо у меня на голове огненную корону. Иногда мы работали на складе, но чаще всего, ссылаясь на ранний подъем, потихоньку дрейфовали в сторону своих комнат с намерением вздремнуть.

Я вспоминаю свою старую комнату с вентилятором, который пришлось кое-как реанимировать с помощью клейкой ленты, чтобы заставить хоть как-то работать. Я раздевалась до нижнего белья на двуспальной кровати и делала вид, будто сплю, а услышав стук в стенку, стучала в ответ. И пока весь дом пребывал в сонном небытии, мой любимый, прокравшись в мою комнату, прижимался ко мне, и мы возрождались в пламени страсти.