Денис Нижегородцев

Никто. XX век

© Денис Нижегородцев, 2024

ISBN 978-5-4485-7272-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Меня давно занимала мысль – будут ли кому-то интересны мемуары человека, неизвестного широким слоям населения, человека, который не переживал войну, блокаду или другие катаклизмы, человека, который не занимал высоких постов в правительстве, человека, которому не так много лет, чтобы подводить итоги, словом – мемуары простого человека, современника, обывателя. Обычно же происходит наоборот: кто-то становится кем-то и уже затем начинает делиться подробностями своей жизни…

В общем, я начинаю публиковать свои воспоминания, которые назвал «Никто». Чтобы легче было ориентироваться и мне, и вам, записи будут в хронологическом порядке, по годам моей жизни. А начнутся даже чуть раньше…

Глава 1. Год, когда я не родился

1982 год. Конец «брежневского застоя». Я ещё не родился. Но это произойдёт уже совсем скоро. Уверен, характер ребёнка начинает закладываться ещё до того, как последний появится на свет. На это влияют, как внутренние, так и внешние факторы. А вокруг меня тогда происходило немало.

Начать с того, что за несколько месяцев до моего рождения нас с мамой чуть не убило деревом. Произошло это в Москве, в одном из дворов на Кутузовском проспекте, недалеко от места, где теперь стоит театр «Мастерская Петра Фоменко». Беременная мною мама шла к своей подруге. Дерево упало буквально в нескольких сантиметрах от нас.

На этом драматические события 82-го года не закончились. В октябре, опять же за несколько месяцев до моего рождения, умерла моя бабушка, мать моей матери. Бабушку я никогда не видел вживую, но много о ней слышал. Говорят, я похож на неё. И всё это, наверняка, тоже внесло свой вклад в мой генетический код.

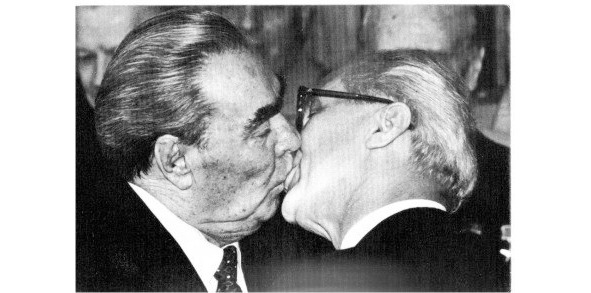

Драматичным и где-то даже парадоксальным был и следующий месяц – ноябрь 82-го. 10 ноября каждого года Советский Союз отмечал один из главных своих праздников – День милиции. Знаю, что по размаху телевизионный концерт ко Дню милиции уступал лишь «Новогодним огонькам». Но в 82-м ноябрьский концерт в эфир не вышел. Это было единственное исключение. Потому что в этот день умер генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев. Кстати, он жил всего в нескольких домах от того места, где меня чуть не убило деревом, на Кутузовском, 26…

И в тот же день, 10 ноября 1982 года моего отца, живущего, как и вся наша семья, в закрытом тогда городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), наконец, приняли в КПСС, к чему он долго шёл.

Вот при таких драматических и странных обстоятельствах я готовился появиться на свет. Но произойдёт это уже после, в следующем 83-м году…

Глава 2. Имя

1983 год. Холодная война в разгаре. Советским Союзом руководит Юрий Андропов. Президент США Рональд Рейган называет СССР «империей зла». Подполковник Станислав Петров предотвращает ядерную войну, когда из-за сбоя в системе предупреждения о ракетном нападении поступает ложное сообщение об атаке со стороны американцев. В СССР едет американская школьница Саманта Смит, написавшая Андропову письмо с опасениями по поводу ядерной войны. Советский истребитель сбивает над Сахалином отклонившийся от курса южнокорейский пассажирский лайнер. В Ульяновске врезается в пролёт моста теплоход «Александр Суворов». В том же году будущий король поп-музыки Майкл Джексон впервые демонстрирует «лунную походку», а учёные впервые выделяют вирус, вызывающий СПИД.

В это время в «закрытом» городе Горьком (бывшем Нижнем Новгороде, а с 1990 года – снова Нижнем Новгороде) появляюсь на свет я. Роддом №1 на улице Фигнер (бывшая и нынешняя улица Варварская). Я ещё не знаю, кто такая Вера Фигнер, ничего не читал у Горького, не догадываюсь, что в нескольких километрах отсюда живёт высланный из Москвы создатель советской водородной бомбы Андрей Сахаров, да и о существовании самого Советского Союза тоже ничего не знаю.

Через несколько дней меня привозят на мою первую квартиру на улице Маяковской (бывшая и нынешняя Рождественская). Как гласят туристические путеводители, это бывшая усадьба князей Голицыных. И хотя мои предки – не князья, а мы занимаем только небольшую часть бывшего флигеля, всё равно приятно родиться в таком месте.

Родители, особенно мама, насколько мне известно, хотели девочку. Моё появление на свет было встречено вздохом разочарования. Успокоить невестку смог лишь свёкр, человек с «ленинскими» именем и отчеством – Владимир Ильич. Или просто Ильич, как звали его все знакомые. Он как-то сразу взял надо мной шефство, и в детстве был для меня самым близким членом семьи.

Мама вскоре со мной смирилась и вознамерилась придумать ребёнку необычное имя. В семье на тот момент уже были отец Александр, старший брат Саня, дядя Саша, и назвать меня так же родственники не могли при всём желании. Хотя, появись я на свет года на три с половиной пораньше, первым ребёнком, был бы Александром, без вариантов.

Для отца после первого сына, названного его именем, имя второго, похоже, было уже не так принципиально. Поэтому основная борьба развернулась между свекровью и невесткой. Первая настаивала на Андрее (папа поддерживал), вторая – на Леониде, так звали моего деда по матери. В итоге мама применила одной ей известную хитрость, и я стал и не Андреем, и не Леонидом, а Денисом.

В 70-е и 80-е имя Денис вдруг стало модным. Кто-то связывает это с известной книгой писателя Виктора Драгунского, кто-то вспоминает партизана Дениса Давыдова или писателя Дениса Фонвизина. В моём случае всё проще – меня назвали «в честь» современника, сына знакомых моих родителей.

Во дворе первое время многие путались: так как меня зовут? Для одних я был Данилой, для большинства – Димой. Бабушка тоже жаловалась, что за имя такое? Но какое есть.

Ощущаю ли я себя Денисом? Интересный вопрос… Пару раз ловил себя на мысли, что это не совсем я. Да, меня так зовут другие, и если вокруг других Денисов не наблюдается, я обязан откликнуться. Но где-то внутри я – не Денис, а всё-таки Я.

Идём дальше. Как пел Владимир Высоцкий, «час зачатья я помню неточно, значит, память моя однобока…» Поэтому доверюсь чужому мнению. Откровениями относительно моего рождения продолжает делиться мама. По её словам, одной из причин бэби-бума середины 80-х стало постановление ЦК КПСС от 1981 года «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей». Тогда стали выплачивать детские пособия, ввели оплачиваемый декретный отпуск, в течение которого сохранялся трудовой стаж матери.

Семья моя была вполне «советской», среднестатистической. Оба родителя – инженеры (на тот момент), первое поколение, родившееся в городе, первое поколение (по крайней мере, со стороны отца, с мамой всё сложнее), получившее высшее образование.

В общем, как-то так. А если спросите меня, ну, каково там было, в 83-м году? Отвечу честно: ничего не помню.

Глава 3. Розовый бутон

1984 год. В январе мне исполняется один год. Меньше, чем через две недели умирает 70-летний генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В.Андропов. Его сменяет 72-летний К.У.Черненко. Продолжается так называемая пятилетка пышных похорон, когда по единственному каналу центрального телевидения периодически показывают «Лебединое озеро», а руководители государства уходят один за другим.

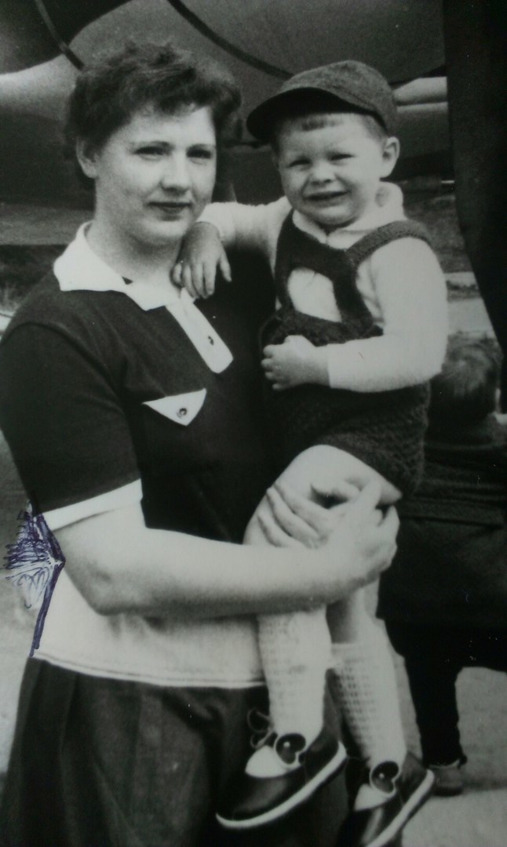

От 84-го года в семейном архиве сохранилась, кажется, всего одна фотография. Но она очень важна для меня и показательна. На ней изображён маленький мальчик, широколицый карапуз, стоящий в детском манеже, словно застигнутый фотокамерой врасплох, уткнувшийся спиной в противоположный бортик и думающий о том, куда бы спрятаться.

И это моё самое первое воспоминание. Я. Манеж. И кто-то, кто тянет ко мне руки, пытается меня достать либо залезть в манеж. Вернее, не кто-то, а конкретный человек. Мой старший брат. Он старше на три с половиной года. Сейчас кажется, что разница не такая большая. Но в том образе, который отпечатался в памяти, это большой, взрослый человек, который смеётся надо мной и заносит ногу за бортик манежа, с интересом глядя на мою реакцию.

Конечно, многое уже стёрлось из памяти. И, возможно, я вижу перед глазами не столько реальную сцену, сколько сцену с фотографии. Но тот страх я действительно помню. Чувство незащищённости, беспомощности, слабости маленького существа перед другим человеком, который старше и априори сильнее меня, который может делать всё, что захочет, а я не могу ответить ему тем же.

Мама считает, что брат просто хотел со мной поиграть и не сделал бы мне ничего плохого. Не исключено. Но ведь МОГ. Все наши страхи, как известно, родом из детства. Кто-то всю жизнь опасается садиться на качели из-за того, что много лет назад они уронили его, кто-то боится собак, кто-то – летать на самолёте. Я не боюсь ни качелей, ни животных, ни самолётов. Но чувство опасности при вторжении другого человека в моё личное пространство, осталось.

С тех пор я инстинктивно жду подвоха от тех, кого становится «слишком много» рядом со мной, держу дистанцию, не позволяю себе быть ведомым и зависимым от других. Конечно, я делаю это не специально, автоматически. Но стена или хотя бы лёгкая перегородка в отношениях с другими по-прежнему существует.

Не могу сказать, что всё так плохо. Потому что у всего есть две стороны. С одной стороны, безусловно, это оттолкнуло от меня часть людей. Но с другой, – подобная привычка нередко защищала меня, позволяла избежать разных проблем. Подростком я почти не совершал глупых поступков «за кампанию», чего не скажешь о многих моих сверстниках, не вёлся на разводы и так далее. В целом, конечно, это закалило меня.

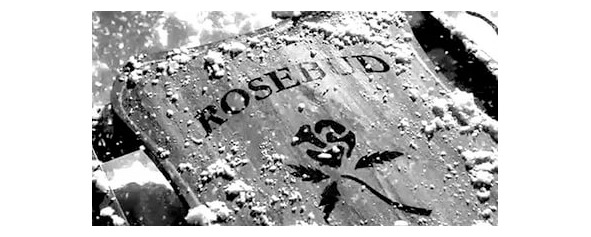

Спасибо манежу, как говорится. Манеж для меня – своего рода «розовый бутон». Помните, в «Гражданине Кейне»… Один из лучших фильмов всех времён и народов начинался последними словами умирающего магната: «Розовый бутон». А в последних кадрах после ретроспективы всей жизни миллиардера показывали его детские санки с розовым бутоном, сгорающие в костре. Очень сильный символ, говорящий о том, что слава, огромные деньги – всё это, в конце концов, отходит на второй план, уступив место обычному предмету, который отобрали у главного героя в детстве. В тот день он всего лишь хотел показаться с горки, а в результате навсегда покинул свою бедную семью, чтобы отправиться к опекуну, который сделал его очень богатым человеком.

Своего рода прощание с детством. С наивностью, с иллюзиями. Сколько себя помню, я всегда хотел вырасти как можно быстрее, меня не устраивало то положение, которое я имел: самого младшего, ведомого, зависимого, слабого.

И благодаря манежу, в том числе, я навсегда усвоил важный урок: «Никто не поможет тебе кроме тебя самого». Со временем смысл этой фразы для меня смягчился. Безусловно, периодически я принимаю помощь от других. Но это не доставляет мне того удовольствия, какое я получаю, если что-то сделаю самостоятельно. И в подкорке всё равно сидит – только ты сам можешь сделать свою жизнь и жизнь окружающих счастливой либо несчастной.

Ещё одна вещь. Конечно, это взгляд только с одной стороны. С позиции младшего. Старший посмотрит на те же события как-то иначе. Хотя вряд ли совсем наоборот. В одной из моих любимых книг – «Низкие истины» Андрона Кончаловского – автор описывает взаимоотношения со своим младшим братом, Никитой Михалковым: «Никиту я воспринимал, как и всё в жизни, сначала как бремя, потом как данность. Маленький ребёнок всё-таки. Старший брат – это позиция силы. Сила пытается использовать тех, кто слабее. К младшему брату это в особой мере относится, ибо он – младший. Как старший может проявить себя по отношению к нему? Утереть нос, обругать, дать пинка…»

«Жестокая вещь – детская иерархия. Как в Древнем Риме. Бегает рядом какое-то бессмысленное создание. Да, конечно, была братская любовь, но не стоит забывать и низкие истины…» – продолжает «старший» Андрон.

Изжить эту ситуацию внутри себя мне удалось лишь в зрелом возрасте. Я снял дипломный фильм во ВГИКе, во многом отталкиваясь от этой темы. Многие фильма не оценили, поскольку не поняли и не знали предыстории, но так как это было в большей степени личное высказывание, я не сильно ждал чего-то другого, просто рад, что выговорился.

А осенью прошлого года мы с братом, наконец, откровенно поговорили обо всём, о том, почему наши отношения не клеятся. Я говорил об этом тогда, могу повторить и сейчас. Ни к кому, пожалуй, я не испытывал стольких противоречивых эмоций – от любви до ненависти, от зависти до безразличия, как к старшему брату.

Но… дух постоянного соперничества (главным образом скрытого, внутреннего, поскольку я был априори слабее, глупее, беднее, в силу разницы в возрасте и более позднего старта) сформировал меня. С тех пор я презираю слабость (и, прежде всего, в себе) и действую, несмотря на внешнее давление, во многом не благодаря, а вопреки. Это сделало меня упорным и сильным. И сегодня я хотел бы сказать спасибо за это своему старшему брату.

Глава 4. Отец

Мой отец был хорошим человеком. Это главное, что я о нём знаю. Его нет с нами уже почти четыре года. И за это время из памяти совершенно стёрлись любые ситуации, которые могли бы поставить под сомнение первое утверждение… Однако непростые отношения между отцами и детьми, безусловно, коснулись и меня. А разобраться в этих сложных материях я смог, к сожалению, только сейчас, уже после его ухода.

Отец был очень советским человеком. Продуктом советской системы до мозга костей. Несмотря на распад Союза и крах коммунистической идеологии в конце 80-х – начале 90-х, несмотря на свою относительную молодость (ему тогда было 35 лет), он продолжал верить в неработающие идеалы, в каком-то смысле остался жить в прошлом. Я чётко помню, как на даче, в 90-е, он доставал откуда-то стопку газет трех-четырёхлетней давности и с удовольствием читал их за обедом (без чтения он вообще не мог есть). Говорил, что раньше руки не доходили прочитать…

Отец верил в наивные коммунистические идеалы о всеобщем равенстве и справедливости и всегда очень ругался, когда реальная жизнь – а это происходило постоянно – не имела ничего общего с тем порядком, который он хотел бы видеть. «Ну, почему охранник на нашем заводе зарабатывает больше главного энергетика (а главным энергетиком был он сам)? Почему у водителя директора зарплата выше, он что, работает больше меня, он также лазит по канавам, когда прорываются трубы горячего отопления?..» – возмущался он и, как водится у коммунистов, походя, предлагал кого-нибудь за это расстрелять.

А перестроиться, принять то, что теперь за твою судьбу отвечает не директор завода и не государство, а ты сам, он не мог, был человеком другой формации. В конце концов, отца, как и многих его сверстников – они уходили один за другим, не дожив даже до 60 лет – убила эта самая новая реальность. Они не приняли её, не поняли, не сумели подстроиться.

Вспоминается его фраза: «Если бы сейчас всё было по-старому, я был бы уже директором завода (а на нём он проработал почти 35 лет), ну или, как минимум, главным инженером». И это похоже на правду. Отец был почти отличником в физико-математической школе, обладателем красного диплома в Политехническом институте, старостой группы, одним из самых молодых членов партии, куда его приняли в 20 с чем-то лет, главой парткома на заводе и т. д. и т. п. Продолжая двигаться по служебной лестнице, он наверняка видел себя в 40 лет – тем-то, в 50 – тем-то, в 60 – тем-то, в 70 – на заслуженной пенсии со славой и почётом. Но ушёл в 57.

Не могу не сказать и о том, что в определённый момент развело нас с отцом по «разные стороны баррикад». А мы действительно общались не так часто, как следовало бы. Разве что в последний год несколько раз смогли поговорить, что называется, «по душам».

Отец, как и многие, был подвержен слабостям. И если бросить курить у него получилось относительно легко, то от главной российской привычки он так и не избавился. Я много думал о том, чего в этом было больше: реакции на изменившуюся реальность или в большей степени он получал от этого удовольствие? Сейчас думаю: и то, и другое. В Советском Союзе, кстати, поклонников той же привычки было не меньше, что бы кто ни говорил. Так что от государственного строя тут ничего не зависит.

В общем, он сам выбрал этот путь. Ну а я ненавидел его в таком состоянии. Ненавидел слабость. Как в других людях (особенно, в близких), так и в себе. Так было при его жизни. Сейчас, безусловно, я смотрю на какие-то вещи уже под другим ракурсом и соответствующие воспоминания не вызывают у меня ничего кроме сожаления и сочувствия. Но суть от этого не меняется. Я видел, что было, знаю, что будет и знаю, чего не должно быть.

На самом деле отец преподал мне два очень важных урока. Первый – в конечном счёте, можно надеяться только на себя. И второй – мало быть хорошим, добрым и умным человеком, нужно быть сильным. Как пел Виктор Цой: «Ты должен быть сильным, иначе, зачем тебе быть?» На этой оптимистической ноте я бы и хотел закончить рассказ о своём отце. Впереди не менее яркие описания других членов моей семьи…

Глава 5. Мама

Мама – это человек-праздник, человек-фонтан, человек-фейерверк. Как она сама говорит: «Я создана для того, чтобы жить в своё удовольствие». А ещё она – хаос, спонтанность, непредсказуемость, лёгкость на подъём, временами полный упадок сил, а уже через минуту бьющая через край, зашкаливающая энергия… Возможно ли всё это описать одним словом? Я вот не смог.

Ещё говорят, что, по крайней мере, часть из описанных качеств у нас семейные. Я тоже хаотик. И меня не раз упрекали в стремительности и непредсказуемости действий. При том, что другие связывали те же деяния с решительностью и смелостью и чуть ли не восхищались ими. Словом, сколько людей, столько и мнений. Важнее другое – благодаря тому, что мы похожи, я получил возможность смотреть на её действия, словно в зеркало, и через реакцию на них, узнавать и об отношении окружающих к своим собственным поступкам. Удобно, правда?

Что интересно, похожими мы стали далеко не сразу. Во всяком случае, мне об этом стало известно лишь пару лет назад, когда мне было уже за 30. Проговорилась жена…

Есть ощущение, что в детстве, возможно под влиянием отца или других родственников с их серьёзностью, основательностью и возведённой в абсолют аккуратностью, я чувствовал себя противоположностью матери. Вспоминаю, как нас всех выводила из себя её спонтанность, каким-то непостижимым образом сочетающаяся ещё и со страстью к планированию. То есть, всё свободное время она что-нибудь планировала. Потом все повседневные планы шли наперекосяк (хотя надо отдать должное: все глобальные планы – купить квартиру, построить дачу, съездить за границу – рано или поздно претворялись в жизнь), и мама легко переключалась на что-нибудь другое, могла менять планы по десять раз на дню.

Мы все: отец, брат, я, смеялись, критиковали её за нелогичные действия, авантюрные предложения и простоту, граничащую со здравым смыслом… «Еду найдёшь в холодильнике. Я помыла картошку, осталось только её почистить, порезать и пожарить», – так мы питались порой. Или сцена в походе на майских праздниках – трое «мужчин» сидят в байдарке в одних плавках, потому как жарко. А рядом вяжет мама в синем синтепоновом пальто…

Всё это было бы просто смешно, но со временем и я, и, думаю, брат тоже, стали не просто понимать нашу маму лучше. Мы всё больше стали походить на неё. Не знаю, чего в этом больше… То ли она сумела заразить нас своими идеями, привычками? А может, мы просто обладаем одним и тем же набором генов, которые какое-то время спали?

Но факт остаётся фактом – и я, и брат, питаем такую же сумасшедшую любовь к путешествиям, перемене обстановки и вообще ко всему новому. В тех ситуациях, где я раньше крутил пальцем у виска, теперь я поступаю точно так же, как она! Я также люблю риск, перемены, свободу и независимость.

Ну и с возрастом пришло понимание одной важной вещи. Да – эксцентричная, да – спорная, но «модель», которую мама «изобрела» для себя (читай, для таких, как я), работает. Те же спонтанность и умение импровизировать, менять планы на ходу, на самом деле имеют кучу плюсов. Мама научила нас что-то делать, когда другие просто сидят и чего-то ждут, добиваться своего, когда другие говорят, что это невозможно и т. д.

Многое из того, что я сегодня имею, в том числе в материальном плане, – её заслуга. 90-е годы, в отличие от отца, были для мамы золотым временем. Она, наконец, ушла с нелюбимой работы в проектном институте, где буквально умирала от однообразной рутины. Стала агентом по недвижимости. Свободой, возможностью проявлять личную инициативу и теми шансами, которые давала рыночная экономика, она воспользовалась сполна. Мы обзавелись машиной, дополнительной квартирой, в 15 лет я объездил большинство стран Европы и т. д.

Сегодня мама на пенсии. Хотя некоторые в это не верят. К примеру, недавно наблюдал такую картину – нищая бабушка просит у мамы денег со словами: «Внученька, подай бабушке…» При том, что «бабушка», на самом деле, такого же возраста, как и «внученька».

Мама всячески опровергает стереотип о том, что пенсия – это прополка грядок на огороде или сидение на лавочке у подъезда. Отнюдь. Мама путешествует по миру. Если не отправляется в очередное турне несколько месяцев, начинается «ломка». Три-четыре поездки в год – это норма, бывает и больше. Наверное, и я бы хотел так жить. Я радуюсь за неё и вижу, к чему стоит стремиться…