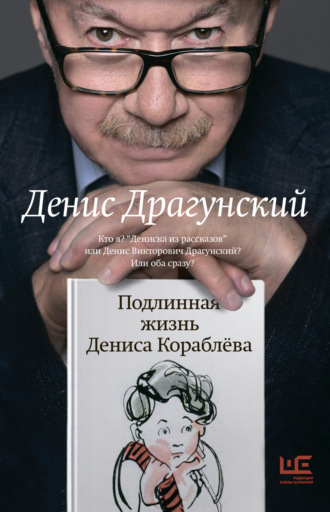

Денис Драгунский

Подлинная жизнь Дениса Кораблёва. Кто я? «Дениска из рассказов» или Денис Викторович Драгунский? Или оба сразу?

Про Виноградовых было известно, что кто-то из них всегда сидит. На кухне говорили: «Вовка Виноградов сел. А Сережка Виноградов скоро выходит. Но ничего, потом опять сядет».

Когда мы въехали в квартиру на Грановского и расставили мебель, мама с папой позвали гостей. Мебель, кстати говоря, была расставлена следующим манером: поперек комнаты, разделяя ее на два отсека, стоял веселого желтого цвета шкаф вроде серванта (в середине стекло, по бокам глухие дверцы). За шкафом, ближе к окну, стояли две кровати – большая папина и мамина и маленькая моя. А уже ближе к двери стоял круглый обеденный стол, естественно, под абажуром.

Круглый стол был единственным письменным, так сказать, местом в нашей комнате. Мама на нем раскладывала свои программы концертов, я немного погодя делал уроки, а папа писал свои репризы и интермедии для театра «Синяя птичка», а также песни – один или вместе со своей соавторшей Милочкой Давидович. Но главное, мы за ним завтракали, обедали и ужинали. Бабушка Рита иногда приходила к нам специально, чтобы пойти со мной погулять. Мы шли с ней, например, в Александровский сад, потом возвращались, а за столом сидел папа и что-то писал. Бабушка говорила: «Ребенку пора обедать!» – и делала рукой решительный жест, командуя: «Убрать, убрать, убрать». И папа послушно собирал бумаги.

Этот стол одним своим краем придвигался к заколоченной двери, ведущей в комнату Черногоровых. А по другую его сторону стоял диванчик, на котором я иногда спал.

9. Слова и смыслы

Чуть ли не назавтра после переезда мама с папой позвали гостей, а я впервые вышел во двор. Как раз когда взрослые уселись за стол выпивать-закусывать и праздновать новоселье.

Я вышел во двор, и ко мне тут же подбежали три или четыре паренька. Как я потом узнал, из «дворников». «Ты чего здесь делаешь?» – спросил меня мальчик. «Мы сюда переехали» – ответил я. «Уй ты! – сказал он. – А куда?» – и повел глазами по верхним этажам дома. Мне кажется, я сразу понял, что он имел в виду – не «принц» ли я случайно. Хотя тогда еще я не знал об этих двух кастах. «Нет, – сказал я – в шестьдесят седьмую, – и глазами показал на наше окно. – Вот в эту комнату». – «А, – сказал мальчик и протянул мне руку. – Меня Толя зовут, а тебя как?» – «А меня Денис». – «А ты матом ругаться умеешь?», – спросил Толя. «Нет, – сказал я. – А как это?» Он сказал: «********!» (потом я понял, что это два слова, которые он произнес как одно). «А что это?» – спросил я. «Это еще не всё», – сказал Толя. «А что еще?», – спросил я. «*****************!» – выпалил Толя. Всё неприличные слова, всё имена существительные. Он перевел дыхание и прибавил единственный глагол, в его устах похожий на какое-то итальянское слово – то ли «палаццо», то ли «рагаццо».

Но про итальянское слово и имена существительные я понял потом. А тогда только руками развел. «И еще черт засра́ный!» – завершил Толя. «А что это? – спросил я еще раз. – Что это значит? Вот это длинное слово?» Потому что черта засра́ного я сам понял. «Подрастешь – узнаешь, – сказал мне Толя и ткнул меня не больно и щекотно пальцем под ребро. – А фамилия твоя как?» – «Драгунский», – сказал я. «Уй ты! – сказал он. – А я Базаров». И ребята убежали. Я сразу забыл это длиннющее слово, кроме первых слогов.

Поэтому я не стал дожидаться, пока подрасту, и побежал домой. Пробежал по коридору, открыл дверь. Все гости – их было человек восемь, они тесно сидели за нашим круглым столом – посмотрели на меня, а я громко спросил: «Папа, мама, а что такое ********?» Кто-то из гостей захохотал, а кто-то сказал хохочущим: «Т-с-с-с». «Это плохие слова, – сказала мама. – Это ругательства. Ругаются только очень плохие, невоспитанные дети. Но ты ведь хороший и воспитанный». «А кто это тебе сказал?» – спросил папа. «Один мальчик, – сказал я. – Фамилия Базаров». – «Базаров, ого! – засмеялся кто-то из гостей. – Нигилист Базаров!» И все тоже почему-то засмеялись. Всю литературную утонченность этой шутки я понял значительно позже.

Мама строго посмотрела на меня – глаза у нее были зеленые, как крыжовник, прямо как в рассказах про Дениса Кораблёва. «Обещай мне, что ты больше никогда не будешь ругаться. Обещаешь?» – «Обещаю», – сказал я.

Но мне, как нарочно, все время хотелось ругаться. Правда, я ругался только чертом засра́ным, потому что скоро забыл то слово. Я сдерживался изо всех сил. Не всегда получалось. И я с наслаждением кричал какому-нибудь приятелю: «Ах ты, черт засра́ный!»

Но я был честным мальчиком. Я признавался маме, что сегодня ругался. Она меня наказывала: не пускала во двор гулять. И я сидел на диване и скучал.

Однажды в воскресенье днем мама с папой ждали гостей. Я очень любил гостей, обожал толочься вокруг стола и слушать взрослые разговоры. Но мама сказала: «Иди погуляй во двор». Я изобразил горестное раскаяние и сказал: «Сегодня утром я ругался…» – «Опять?!» – мама всплеснула руками. «Ну и как же ты ругался?» – нахмурился папа. «Я сказал Костику, что он черт засра́ный», – прошептал я, предвкушая, что мне запретят идти гулять и я останусь с гостями. «Ты просто ужасающий сквернослов! – сказал папа. – Это никуда не годится! Ну, ладно, беги, беги. Костику привет».

Я пошел гулять во двор, и мне как-то совсем расхотелось ругаться.

Но это было потом.

А тем же вечером я встретился еще с одним мальчиком, моим ровесником. Мы с ним познакомились, и он меня спросил: «А у тебя дедушка кто?» Я честно сказал: «Шофер», имея в виду дедушку Васю, потому что про дедушку Юзефа я тогда вообще ничего не знал. «А у меня – маршал», – сказал мальчик. «Здорово!» – сказал я. Но потом подумал, а почему это он спросил про дедушку, а не про папу? Среди мальчишек ведь принято папами меряться, а вовсе не дедушками. И сразу понял почему. Потому что вдруг у него папа просто полковник или, например, инженер. А мой папа – артист. И если бы он спросил, кто твой папа, я был сказал – артист, а твой? А он бы сказал – полковник. А артист в Советском Союзе – это, может, даже посильней полковника, а тем более инженера. Ну а дедушка-маршал – это сразу нокдаун. Но дедушка. А это, вполне возможно, проигрыш по очкам.

Еще там была девочка, очень худая и очень яркая блондинка. Тоже лет восьми. Тоже из подвальных жителей. Которая потом объяснила мне значения первых двух слов. И не только значения. И не мне одному. В подробностях и с демонстрацией.

Двор у нас был замечательный. Тот самый двор, где когда-то одетые в русские народные костюмы няни выгуливали барчуков и даже не знаю, как будет женский род он слова «барчук» – барышень, господи боже мой! Садик, посреди садика – давно не работающий фонтан в виде мальчика, который держит под мышкой большую рыбу, а у рыбы изо рта торчит трубка, откуда должна была брызгать вода. Но фонтан был безнадежно сухой, а мальчик сто или двести раз покрыт густой золотой краской, отчего все его мальчиковые признаки уже совсем закрасились и превратились в едва заметный бугорок. Впрочем, и пальцы на его ногах и руках тоже срослись, и пупа совсем не было видно, разве что маленькая впадинка. Вокруг этого фонтана мы и сидели, обсуждая наши дворовые, а потом и школьные дела. Еще были скамейки. На них сидели ребята постарше.

Когда-то, рассказывала моя мама, чугунные резные ворота были закрыты чем-то глухим, наверное тонкой сталью, так что никто из прохожих не мог увидеть, что делается во дворе. Странным образом в будке охранника не было окошечка, и он не видел, какая машина подъезжает. Машина должна была просигналить, и тогда охранник бежал отворять ворота. Вручную, без всякого электричества. Наверное, он знал машины по голосу, рассказывала мама. Нарком Ворошилов ездил на огромной немецкой машине марки «хорьх», у нее был громкий хриплый сигнал, под стать названию, – и мама издавала какой-то особый горловой звук, который не передашь буквами, вот такой: хре-хре. А в доме, тоже в подвальной квартире, но в другой, жила девочка-грузинка по имени Венерка. И вот девчонки подкрадывались к забору, и Венерка, приложив руки к губам, изображала этот сигнал, кричала: хре-хре! Охранник бежал открывать, они – врассыпную, а он грозил им кулаком вслед.

Полагаю, глухой забор был с 1920-х годов, когда в дом въехала советская элита, и, наверное, до весны 1956-го, когда это укрытие сняли вместе с памятниками Сталину по всей стране. Так что сейчас мы стояли изнутри и смотрели, как люди ходят по улице Грановского. И все видели нас. Однако войти во двор так просто-запросто было нельзя – ворота открывались кнопкой из будки, а рядом была калитка, и надо было ответить охраннику, куда идешь. Первые два-три дня я говорил: «В шестьдесят седьмую». Никаких документов не спрашивали – в шестьдесят седьмую так в шестьдесят седьмую. А потом охранники привыкли и ко мне, и к маме с папой, и к бабушке, которая иногда приходила нас навестить. Я не раз видел, как через эту калитку, оставив машину на улице, проходила Нина Петровна Хрущева. Седеющая, с аккуратным пучочком, в синем платье в мелкий цветочек – сейчас бы сказали «в стиле Лоры Эшли» – и с сумкой, из которой торчала газета «Правда», название было видно издалека. Нина Петровна, как и ее муж Никита Сергеич, были прописаны в этом доме, хотя жили, как и положено, в загородной резиденции. Но Нина Петровна состояла на партучете в домовой партийной организации как неработающая, и у нее было партийное поручение – политинформация среди работников домоуправления. Мама говорила, что это называлось странным словом «читка». То есть Нина Петровна просто читала дворникам, водопроводчикам и пенсионерам несколько статей из «Правды». И вот так раз в месяц.

Мы с ребятами сначала катались на великах, а потом садились на скамеечки вокруг фонтана, отдохнуть и поговорить.

Разговаривали про всё на свете. Но в основном про девчонок (какие они все дуры) и про войну (какой маршал был главнее). Выходило, что всех главнее маршал Жуков. Это никому не было обидно, поскольку в компании не было его внуков. Тем более что маршал Жуков тоже когда-то жил в этом доме, а потом уехал. То есть «его уехали, понял?» – сказал один мальчик. Я понял.

Один раз мы так сидели, побросав велосипеды на землю, – и вдруг кто-то из ребят сказал: «Уй ты! Жуков приехал!» – «Где?» – «Да вон, вон! У подъезда!»

Жуков был в обыкновенном пальто. Стоял и разговаривал с каким-то человеком в генеральской шинели. А может быть, и в маршальской. Мы тут же сели на велики и стали кататься вокруг. Доезжали до Жукова, делали разворот, отъезжали и возвращались снова. А сами смотрели на него во все глаза. Потом он ушел. Мы снова сели на лавочку. «А почему он в штатском?» – спросил я. «Ты чего! – ответил мне кто-то из ребят. – Его Хрущ из армии выгнал! – И шепотом: – Хрущ его забоялся».

Так получилось, что я, принадлежа к старинной великой корпорации дворников, больше знал именно про челядь, чем про хозяев. И вот что интересно: домработниц в нашем дворе называли, как в старой России, по фамилиям хозяев. Типа Машка Рокоссовская, Дунька Косыгина, Фроська Буденная и так далее.

Они выходили на черный ход полузгать семечки и порассказать о капризах хозяек. «Я ей ночные рубашки постирала, погладила, несу. А она орет: «Безобразие! Только грязь развела! Перестирать немедленно!» Я молча забираю, в кухню несу, часа через два водичкой сверху побрызгаю, подглажу. Принесу. Она довольная такая: «Вот! Теперь другое дело!»» Подруги-домработницы начинали хохотать и что-то такое же рассказывать. Было похоже на народную сказку – про глупую барыню и хитрую служанку.

Про жену Буденного рассказывали ужасную историю. Это была его настоящая фронтовая подруга, которая так и не обтерлась в столице, носила гимнастерку, красную косынку и маузер в деревянной кобуре на широком кожаном поясе. Она проводила все дни на заднем дворе, лузгая семечки вместе с домработницами. А однажды села на лавочку, попросила своих подруг отойти в сторонку, вытащила маузер и застрелилась. Говорят, из-за того, что славный маршал изменил ей с артисткой, а скорее всего, просто от бесконечной тоски и бессмыслицы жизни.

Впечатления накладываются на рассказы. Вот этот, например, случай я знал от мамы. Да и мама, может быть, слышала от бабушки. Хотя нет. Мама была 1924 года и вполне могла в своем детстве этот случай запомнить. Я не знал, как застрелилась женщина, но зато видел скамеечку, о которой говорили: «А вот здесь жена Буденного застрелилась». Я не видел, как в одно из ранних утр 1937 года двор вдруг опустел. Не приехала ни одна машина из тех, что еще вчера толклись во дворе и на улице у подъездов. Когда моя тринадцатилетняя мама вышла во двор, она изумилась пустоте и тишине и спросила у дворника: «А где все?» Дворник сказал ей: «Сегодня ночью взяли всех врагов народа». Я этого не видел, повторяю, но мамин рассказ впечатался в меня настолько сильно, что мне казалось, я тоже помню это странное утро. Теперь можно сказать, что оно страшное, а тогда – просто странное.

Дом, как я уже говорил, состоял из трех строений или корпусов. Если встать посреди двора, правый, левый и центральный – очевидно, самый роскошный, потому что вход в него был не как во все обыкновенные подъезды, а под отдельным, немножко итальянистым куполом. Весь двор был окружен не только чугунным забором со стороны улицы, но и сзади и с боков довольно высокой кирпичной загородкой метра два самое маленькое. А между этой загородкой и центральным корпусом образовался коридор шириной метра три-четыре, по которому можно было ездить на велосипедах. Он назывался «черный ход» или, проще говоря, «чёрка». «Пойдем на чёрку!» – говорили мы и бежали туда или садились на свои маленькие велики.

С левой стороны был небольшой тупик, а эта трехметровой ширины улочка заканчивалась маленькой площадкой. Дальше, чтобы выйти снова во двор, надо было пройти по совершенно темному короткому тоннелю: сперва спуститься на три ступеньки, пройти по нему метров десять, а потом снова подняться на три ступеньки – и ты во дворе. Поэтому на великах проехать тоннель было невозможно. Можно было, конечно, слезть с велика и протащить его через ступени, но это было слишком трудно и глупо, так что мы разворачивались перед этим тоннелем и ехали обратно. Разворачиваться тоже было не очень легко. Проезд в этом месте расширялся, но недостаточно для того, чтобы спокойно сделать круг на велосипеде. Проще было остановиться, слезть с велика или просто, стоя на одной ноге, развернуть его назад. Но старшие мальчишки во главе с нигилистом Базаровым заставляли нас, малышню, разворачиваться как следует, не слезая с велика. Это было трудно, мы падали. «Да ну к черту, – однажды сказал я, – как хочу, так и разворачиваюсь!» Слез с велосипеда и повел его, так сказать, под уздцы. «Значит, ты трус», – сказали старшие. «То есть как?» – возмутился я. «А вот так, – сказали они. – Не будешь разворачиваться как надо, будем считать тебя трусом». – «Ну и пожалуйста, – сказал я. – Считайте меня кем хотите. Трусом, гадом, пожалуйста. Главное, не называйте громко». Вот какой я был хитрый. Но не вышло. «Еще чего, – сказал Базаров. – Именно что будем называть». И все закричали: «Трус, трус, трус!» Ну, раз такое дело, пришлось, хоть и страшновато было, разворачиваться. Пару раз упал, один раз разодрал коленку, но потом все получилось прекрасно.

Смешно вспомнить, но полезно. Роль социального контроля в формировании ценностных ориентаций.

Кстати, о социальных ценностях. Жизнь в Советском Союзе была устроена очень странно. Развитой тоталитаризм – это, вообще говоря, интересная штука. Я уже рассказывал, как авиационный генерал исключительно из-за своей кошмарно звонкой фамилии мог прописать артиста-еврея в Москве. Хотя это было против всех тогдашних законов и правил и даже против линии партии на борьбу с безродными космополитами. Другое дело, что и отказ в прописке был неправомерным, да и сама прописка как институт не имела ничего общего с Правом с большой буквы – а вот поди ж ты.

В 1958 году мой папа купил автомобиль. То есть можно было жить в подвале, втроем в одной комнате в коммунальной квартире, но при этом быть собственником новой красивой «Волги». Папа говорил, что он истратил на нее все деньги. У меня даже где-то есть фотография, где папа стоит около своей машины, держа в руках кепку по-нищенски, как будто просит милостыню, и лицо состроил такое жалостливое. И надпись: «В.Ю.Драгунский после покупки автомобиля». Хотя, конечно, на самом деле деньги он истратил вовсе даже не все, потому что уже тогда они с мамой строили кооперативную квартиру. Третью квартиру в моей жизни – но до нее еще надо дойти.

Папа вообще был скуповат. При этом скуповат как-то странно. Он совершенно не жалел денег на рестораны, но купить магнитофон для него было целой драмой. «Нет, – говорил он, – двести рублей, это же с ума сойти, это же ужас какой-то». Я пытался ему объяснить, что он выбрасывает деньги, угощая своих приятелей в ЦДЛ или в ВТО. Ему казалось – наоборот. Разные у нас были приоритеты. А когда папа купил дачу, он очень тревожился, что остался совсем без копейки. Хотя, честно говоря, дача по советским масштабам обошлась в действительно сумасшедшую сумму – тридцать тысяч рублей. В 1970 году это было вообще черт знает что. Но я еще вернусь к этим сюжетам. Это будет уже совсем взрослый Денис Кораблёв, то есть уже почти совсем и не Кораблёв вовсе.

Папина «Волга» стояла во дворе, напротив нашего окна. Когда ребята, как принцы, так и дворники, увидели эту машину, они сбежались и принялись ее всячески нахваливать. Особенно принцы. Дворники, возможно, слегка завидовали: чего это вдруг, из наших, из подвальных, а на машине. Принцы же, наоборот, были в полнейшем и бескорыстном восторге. «Вот это да! – говорили они. – Машина, какая красивая, «Волга», голубая, собственная, собственная!» – «Подумаешь, «Волга», – говорил я, скромно принимая эти похвалы, как будто эта машина была моя. – У тебя дедушка, небось, на ЗИСе ездит», – говорил я какому-то маршальскому внуку. Парень был постарше меня. «Эх ты! – сказал он мне, глядя на меня как на совершеннейшего дурачка. – Ты что, не понимаешь? У вас собственная, а у нас казенная. Тю-тю – и завтра нету». Очевидно, родовая память о 1937 годе не отпускала принцев и в 1957-м. Да ведь всего каких-то двадцать лет, чепуха.

Я родился в декабре, 15-го числа. То есть в сентябре 1957 года до полных семи лет мне не хватало трех с половиной месяцев. Но мама все-таки повела меня записывать в школу. Конечно, она была права. Папа возражал: «Зачем?» Мама объясняла: «Чтобы у него был лишний год до армии, когда в институт поступать будет». – «Что ты! – говорил папа. – Парень умный. Он и так с первого раза поступит». Мама не уступала: «Все равно, начать жизнь на год раньше это же гораздо лучше».

Я слушал эти разговоры, и мне совсем не хотелось в школу. Почему? Потому что я страшно боялся проспать. Я всегда удивлялся, как люди успевают вовремя прийти на работу, в институт или в школу. Нет, я, конечно, понимал, что если мне надо прийти куда-то в два часа дня, то проблем нет, но в восемь утра – это ужас. Но я ничего подобного маме не говорил, мне было стыдно.

Мама все-таки привела меня в школу. Зашла со мной в кабинет директрисы и стала напористо уговаривать ее, чтобы меня приняли уже в этом году. Директриса задавала ей какие-то вопросы, мама отвечала, а я сидел на большом дерматиновом диване и вдруг нечаянно заснул, положив голову на толстый круглый валик. «Вот видите! – разбудил меня голос директрисы, которая ласково трогала меня за нос. – Вот видите, какой он еще маленький». И положив маме руку на плечо и заглянув в глаза, сказала: «Не отнимайте у ребенка детство». Вот мама и не отняла. Так что я начал жизнь на год позже.

10. Дошкольные подробности

До школы я довольно часто бывал у бабы Ани и дедушки Васи на Третьей Песчаной. Я точно не помню, где жил мой дядя Валерий (домашнее имя Эрик), их младший сын. Иногда мне кажется, что там же, а иногда – нет. Но дедушка Вася не любил своего младшего сына, презирал его и всячески над ним насмехался. Причина была проста. Взглянем на остальных детей. Женька был рабочий, монтажник-высотник – не просто, а на секретных ракетных объектах, уже к тому времени бригадир и даже, кажется, орден получил. Муза и Алла – жены своих мужей и матери своих детей, уважаемые домохозяйки.

Когда моя мама ушла из «Березки» и какое-то время сидела дома, я в простоте душевной называл ее домохозяйкой. То ли в школе, то ли в разговорах с друзьями. Это до нее долетело, и она мне устроила жуткий скандал. Сказала, что она никакая не домохозяйка, а просто временно неработающая женщина. Тем более что довольно скоро – ну, как скоро, года через четыре после того, как я ляпнул это обидное слово, – она стала студенткой-заочницей иняза.

Так что из четырех детей дедушки Васи трое были, с его точки зрения, нормальные. А на Валерике-Эрике случилась запинка – он стал музыкантом. Он был способный к музыке человек, потому что просто так, по капризу, мальчик из семьи рабочего (а что такое шофер, как не рабочий высокой квалификации?) не станет заниматься музыкой, если у него нет какого-то внутреннего толчка, подпертого способностями. Эрик поступил в музыкальное училище по классу гобоя, что вызывало у дедушки Васи приступы сардонического смеха: «Мужик на дудочке дудит!» – хохотал он. Странное дело, дедушка Вася общался с писателями, журналистами, возил, напомню, и учил водить машину самого Козловского. Казалось бы, откуда такая простонародная темная злоба к человеку искусства? Очевидно, не в дудочке дело. Не любил он Эрика. Может быть, просто потому, что Эрика сильнее прочих любила дедушкина жена, то есть моя баба Аня. Не знаю, насколько правильно подмешивать сюда фрейдизм, пусть это останется загадкой.

Итак, я не знаю, что там было внутри, но снаружи был сплошной ужас. Не помню ни одного дня, чтобы дедушка и Эрик не поссорились. Вернее, это были не ссоры. Дедушка ехидничал и покрикивал, а Эрик пытался отбиваться. Иногда это было довольно смешно. Так мне казалось в мои шесть лет. Я называл эти скандалы «бесплатный цирк», когда рассказывал о них маме. Мама отводила глаза или пыталась как-то отшучиваться. Потом я понял, что ей были неприятны мои бестактные слова.

Скажу по секрету, что мои родители – я подслушал это не один раз – считали меня мальчиком холодным и бездушным. Когда я это услышал, мне стало обидно: я-то считал себя, наоборот, очень душевным и теплым, но не знал, как это показать маме с папой. В очередной раз, уже на другой квартире, когда мне было лет одиннадцать или даже двенадцать, я услышал такую мамину фразу: «Какой у нас Денисочка все-таки холодный мальчик. Вот мы уходим с тобой (это она говорила папе) в гости или в театр, а он ложится спать как ни в чем не бывало». – «А что он должен делать?» – спросил папа, не совсем понимая мамино недовольство. «Вот моя подруга Лена рассказывала, что ее дети, бывало, до часу ночи не спали, когда она задерживалась, волновались, даже плакали, – сказала мама. – А нашему все равно».

Я понял, что надо маме. И поэтому в следующий раз, когда они ушли в ЦДЛ то ли кино смотреть, то ли просто посидеть в ресторане с друзьями, а мне велели лечь спать не позже десяти, я решил, что буду их ждать. Я ходил по квартире, включал радио (телевизора у нас тогда еще не было, это был 1963 примерно год), читал книжки, смотрел в окно – то во двор, где была видна гостиница «Пекин» и высотное здание на площади Восстания, то на бегущее внизу в одиннадцатиэтажной глубине Садовое кольцо – и очень хотел спать. Понял, что бороться со сном бессмысленно, около полуночи нырнул под одеяло и, о счастье, услышал ключ в замке. И тут же начал хныкать, сначала тихо, потом все громче и громче. «Дениска! – крикнул папа. – Что с тобой?» Они с мамой, не снимая плащей, вбежали в комнату, а я скуксил рожу и постарался изобразить плач. «Где болит? Что болит?» – мама присела ко мне на кровать и взяла меня за руку. «Я так скуча-а-аю, – заныл я. – И вообще, я так волну-у-уюсь, так по-о-оздно, где-е-е вы, и вообще, вдруг что-нибудь случи-илось», – заголосил я. «Ты что, девчонка?! – закричала мама. – Парню двенадцать лет, а он хнычет как кисейная барышня. Что нам с папой теперь и в гости не сходить, тебя стеречь? Спи, кому сказано!» Тут я понял, что подлаживаться не надо ни к кому, даже к маме с папой. Себе дороже, в дурачках останешься.

Потом Эрик-Валерик сменил свою музыкальную специальность – из гобоиста стал дирижером. Потому что, как рассказывала мама, он совершенно влюбился в известного тогда дирижера Константина Иванова, который преподавал в их училище. Валерий ходил за ним хвостиком, носил за ним чемоданчик с партитурами и в конце концов добился перевода с духового отделения на дирижерское. Но и тут была небольшая горчинка: Эрик стал не просто дирижером, а дирижером-хоровиком. Потом он ушел в армию, вернее, был призван. «Забрили», – сказала моя мама. И опять ему не посчастливилось, потому что попал он на флот – на Северный флот! – а на флоте тогда служили целых четыре года. Он приезжал на побывки. Высокий, красивый, в черной шинели. Рассказывал кучу интересных флотских историй, как они обидно, но не больно издевались над салажатами. Например, повар, или кок, как его там называли, говорил салажонку, что макароны запылились внутри и их надо продуть. Или что мука очень крупная и ее надо измельчить, порубить ножом. Или говорили молодому, ничего не соображающему матросику из деревенских, что придет важная радиограмма из штаба и поэтому он должен с метлой залезть на мачту отгонять от антенны помехи.

Эрик привез с флота пословицу, я ее до сих пор помню и повторяю: «Красив корабль с берега, а берег – с корабля».

Он рассказывал, что рядовым матросам полагалось денежное довольствие. Помню сумму: 2 р. 70 коп. в месяц, на сигареты. С ним служил паренек откуда-то из далекой деревни. Он эти деньги не тратил и всё до копейки посылал домой, маме с папой. Меня это очень растрогало; тем же вечером я вспомнил эту историю и сказал папе: «Повезло родителям этого парня». А папа сказал: «Это ему повезло, что у него такое сердце». Кажется, он даже прослезился – у папы слезы всегда были близко.

Эрик отслужил, демобилизовался, окончил свое училище, стал работать, а где, я точно не помню. Свою карьеру он окончил заведующим редакцией народной музыки в Радиокомитете, как тогда говорили. То есть в конце концов у него все сложилось. Даже семейная жизнь у бедного Эрика под конец тоже сложилась. Уже во вполне солидном возрасте он женился на Ирине Дубковой. Она была композитором, была и остается, она жива. И у них было все хорошо до самой его смерти в преклонном возрасте. А до этого он все выбирал себе жену много-много-много лет. Почему я об этом так подробно вспоминаю? Потому что тема Эрика занимала изрядную долю времени в наших семейных разговорах. Во всяком случае, в моих разговорах с мамой. Он был немножко смешной. Он на полном серьезе говорил моей маме: «У меня в планах на этот год два дела: купить софу и жениться», – и часто повторял в разговорах слово «софа». Софа такая, софа сякая, софа в рассрочку, софа со скидкой, софа с обивкой, софа синяя, софа зеленая… И мама вдруг закричала на него, схватив сковородку: «Еще раз скажешь слово «софа», пристукну!»

Наконец Эрик уже совсем собрался жениться, познакомил нас с невестой, а через несколько дней принес нам серебряные ложки и вилки, доставшиеся ему в наследство от тогда уже покойной бабушки Ани. «Что это?» – спросила мама. «Серебро, – сказал Эрик. – Возьми себе». – «Зачем?» – «Чтоб жене не досталось», – объяснил он. Мама подумала минуты полторы, а потом сказала: «Серебро забери, а жениться я тебе запрещаю». – «Но мы уже подали заявление!» – «А я все равно запрещаю! – сказала мама и хлопнула ладонью по столу. – Я твоя старшая сестра, я тебя растила в войну, и ты должен меня слушаться!» Он послушался, вот что интересно.

Потом Валерик женился на Тосе. Фамилию я никогда не знал. Она была очень красивая, очень русская, хотя при этом очень черноволосая, чернобровая и, извините за выражение, волосатая. Под прозрачными чулочками на ее икрах было просто черт-те что. Но у нее были яркие синие глаза, красивые губы, и вообще она была человеком хорошим и неглупым. Во всяком случае, нам – то есть маме, папе и мне – она понравилась. Беда была лишь в том – хотя на самом деле я не вижу в этом никакой беды, и мои мама с папой не видели, но, с точки зрения Эрика, беда была, – что Тося, несмотря на свое высшее образование и инженерскую должность, происхождением была из какой-то очень простонародной, очень деревенской семьи. На свадьбе Тосины родственники играли на гармошке и пели частушки, а в слова вставляли имена Валерия и Тоси, то есть это был чуть ли не какой-то свадебный ритуал. Нам с мамой это было очень забавно и даже мило, а Эрик-Валерик наутро пришел к маме (ну, наутро я, наверное, преувеличиваю, через несколько дней пришел) и, обхватив голову руками, сказал: «Боже, что я наделал». Примерно через год они развелись.

Много-много лет спустя мамина сестра Муза, моя тетя, показывала мне семейный альбом – и там среди знакомых лиц я увидел фотографию совершенно посторонней девушки то ли восемнадцати, то ли двадцати пяти лет. «А это кто?» – спросил я тетю Музу. Она сказала: «А это Эрикова незаконная дочь». Боже, я этого никогда не знал! Еще Муза сказала, что у Эрика есть внуки от этой дочери, но что она с ними не встречалась.

С Эриком мы очень дружили. Он рассказывал мне про свои студенческие приключения – как работал проводником (подрабатывал летом) в плацкартном вагоне. Говорил: «Если простой человек чай заказывает, а чай три копейки стоит, я ему всегда с пятачка даю сдачи две копейки. А если какой-нибудь туз, то он мне хоть пятак дает, хоть гривенник, я ему говорю «спасибо!», нагло улыбаюсь и в карман кладу. То есть как будто это он мне на чай дал». – «Эрик! – смеялся я. – Да какой же в плацкартном вагоне туз? Тузы в спальном ездят». – «Э, нет, – мудро говорил он. – Свои тузы есть везде. Даже в теплушках, где навалом везут народ, тоже есть свои тузы и свои простые люди». А еще рассказывал, как он пытался соблазнить проводницу и как осрамился в последний момент. Не донес. И она закричала: «Все вы москвичи такие!» – и вытолкала из купе, не дала передохнуть и испробовать второй шанс. И от этого у него на пару месяцев перестал стоять. В другой раз какая-то девушка его завлекла, уложила в постель, а потом сказала: «Ты красивый, ты с бородой (у него была темно-русая скандинавская бородка) – тебе все дают, а я тебе назло не дам, из принципа не дам!» Так и не дала, но зато «Мой хер ожил!» – сказал Валерик. Все эти разговоры были чрезвычайно полезны восьмикласснику в плане сами знаете какого воспитания.