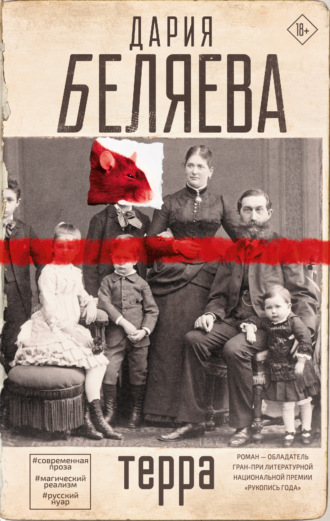

Дария Беляева

Терра

Дико прыгает букашка

С беспредельной высоты,

Разбивает лоб бедняжка…

Разобьешь его и ты!

Николай Олейников

Я верю в Господа.

И верю, что еще один ледниковый период будет.

Мы все должны умереть. Это нормально.

Алексей Балабанов

© Дария Беляева, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Часть I. Был маленьким

Глава 1. Зубки да косточки

А когда мамка умерла, мы с отцом ее и съели, чтобы навсегда нашей была. Я когда маленький был и дядя Коля вот умер, головой, в общем, ударился, напившись водки, – папашка с мамкой его тоже ели, а передо мной положили здоровенный кусок торта «Прага», но запах абрикосового джема и шоколада ничего не отбил.

И вот папашка говорил такое:

– Мы делаем это, чтобы они никогда не покинули нас.

Когда дядя Коля кончился, мне, значит, было четыре года. Папашка посадил меня на колени, закурил и стал рассказывать про атомы, про то, что они с мамкой чего-то там будут состоять из дяди Коли вроде, он их никогда не покинет.

Я рассматривал красные сосуды у папы в белках и думал, что у него с дядей Колей были одинаковые светлые глаза. А у меня – черные, как у мамки. Я сидел у него на коленях неподвижно, смотрел на него и вдыхал запах сырого подпорченного мяса, все еще доносившийся у него изо рта.

– А почему у Лиды бабка умерла? Вот у ней бабка умерла, и ее на кладбище зарыли.

Папашка хрипло рассмеялся.

– Кого, Лиду?

– Нет, бабку ее.

Говорить я научился рано и ладно, это всем взрослым нравилось. Даже отцу. Он смотрел на меня своими светлыми глазами, зрачки его были как дыры в мироздании, такие зрачки, узкие-тонкие, а белки – розоватые не то от заката, не то от крупных сосудов. У папы был неподвижный, остекленевший взгляд, он пару дней пил водку, начал еще до того, как дядя Коля умер, вместе с дядей Колей еще.

– Люди так не могут. Простые люди, обычные.

Это те, у которых Матеньки нет. Я уже понимал разницу-то. Они не знают крысиного языка и непрочные, не видят, как пульсирует темнота, а запахов для них в мире совсем уж мало.

– И они, – задумчиво сказал папашка, – не знают, что под землей. Поэтому и пихают туда трупы. Я б не стал.

Тут он столкнул меня с колен, встал, пошатываясь подошел к окну. Я больно ушибся, но уже знал, что папашка разозлится, если я заплачу.

А потом я увидел (в отражении увидел), что отец сам плачет. Да, плакал папашка. Вот и все, что я об этом дне точно запомнил.

А про дядю Колю только то, что глаза у него были такие же, как у отца, только не злые, а печальные. Он был, это я понял спустя много лет, рассматривая фотографии, такой себе сантехник из порно, из эротики даже. Сказочно красивый, светловолосый, светлоглазый, и лицо у него было светлое-светлое, такое, должно быть, у повзрослевших ангелов встречается. Он никогда начисто не брился, но все равно была в нем какая-то юношеская нежность, ничем не изымаемая.

Так вот, башку он себе проломил, ну да, основание черепа, и у него под глазами остались такие почти черные синяки – это кровь прилила.

Он был хорошим. Ну, мне говорили.

Да и ладно, в общем отец плакал, а я хотел куда-нибудь исчезнуть, оказаться далеко-далеко, чтобы случайно не показать: я знаю, вижу, запоминаю, какой ты слабый.

Вечером, когда меня укладывали в кровать (а она была не так далеко от обеденного стола, на котором разделали, а потом съели дядю Колю), мамка сказала:

– Боречка, ты не бойся, он тебя и мертвый будет любить.

А я и не знал, любил ли он меня живым, так что не боялся. Мамка была совсем пьяная, взгляд у нее был, как у стеклянной игрушки, смешной и жутковатый. На языке она говорила на родном, как с ней часто бывало, когда она совсем упьется, и я тоже легко на него переходил.

– А завтра вы тоже его будете есть? – спросил я.

– Будем, пока весь не съестся. Останутся одни зубки да косточки.

Она гладила меня по голове, пальцы ее были холодными, словно тело ее уже знало, что тоже умрет. Ну и глупость на самом-то деле, а то мы все не знаем, что ли?

И вот, и вот, ну да, она смотрела мне прямо в глаза, было темновато, зрачков ее в черноте радужки я почти не видел.

– Матенька сказала, что мы не должны оставлять наших мертвых. Она дала нам такие желудки, чтобы их принять. Это такая любовь, Боречка. Вечная любовь. Это чтобы вечно любить.

Ну я так и понял – Матенька хотела, чтобы мы любили вечно.

– Ты послушай, – сказала мамка, перехватив меня за подбородок, чтобы привлечь мое внимание. – Они навсегда остаются с нами, никуда не исчезают. Уходят в кровь твою и в душу.

– А там застревают?

Мамка ничего не ответила, у нее глаза закрывались.

– Мам! – сказал я, ущипнув ее запястье. – Я хочу знать!

– Что хочешь знать, Боречка?

– Это значит, что люди не умирают?

– Некоторые могут жить несколько поколений после своей смерти. Если ты очень кого-то любил, он в тебе так глубоко, что когда и тебя съедят, твой мертвый перейдет вместе с тобой. Я о таком слышала.

От отца, сидевшего на кухне, ни звука не доносилось. Может, и он там себе голову разбил, подумал я, уже чуточку засыпая. У них же одинаковые с дядей Колей глаза, так что мог тоже голову разбить.

А мамка гладила меня по голове, у нее были неверные движения, один раз она прошлась мне прям по глазу. Ты была б поосторожнее, мамуль, да потрезвее, если б знала, сколько нам осталось.

– Спи, Боречка, да не думай об этом. У Матеньки Крысы своя правда. Надо жить, надо жить.

Но сама-то она своему совету не последовала и умерла через два года, пьяная, в Усть-Хантайском водохранилище. Под лед, значит, провалилась.

Об этом я помнил уже многое, я бы даже меньше хотел, но все хорошо уложилось. Это не была смерть со вкусом торта «Прага» (редкость в продмаге Снежногорска, просто сокровище). Ее выловили быстро, так что в гробу она казалась только чуточку припухшей, как с перепоя или от простуды. Вполне можно было думать, что она живая, по крайней мере пока отец искал тесак для мяса.

А гроб у нее был красивый-красивый, блестящий, и бархат внутри был как полость рта. Я только потом в одной книжке прочитал, что саркофаг переводится с греческого как пожиратель плоти. А тогда я уже об этом догадался.

Я целовал ее холодные щеки, и меня колотило от осознания, что это уже не она. Потом колотило от осознания, что это, в каком-то смысле, все еще она. Короче говоря, противоречивые чувства, все дела. Я, значит, смотрел на нее и не верил Матеньке, ненавидел Матеньку за то, что у меня больше нет мамы.

Вот у нее такой гроб красивый, папка на вертолете пригнал, самый дорогой, самый лучший (как все дорогое и лучшее, пришел – с неба), а какая ей с этого радость? И так мне хотелось заплакать, а я не мог, такие глаза были сухие, такой я весь был сухой, аж горло драло. Я подергал ее за рукав.

– Мама! Мамочка!

Потом на украинском ее позвал, как она любила. Папашка забрал ее из самого Ивано-Франковска, а уж ее собственную маму забрал из-под Могилева мой украинский дед. История моей семьи, она и про любовь, и про путешествия.

Я поболтать вообще-то любил, разве что не с кем чаще было, но тогда у меня язык только на то шевелился, чтобы «мама» еще раз сказать.

С кухни вернулся отец, тогда я снова стал говорить, как полагается.

– Лицо у ней красивое, па.

– Красивое лицо, – согласился он, налитой до дрожащих рук, и я испугался, как же он ее резать будет.

– Иди на кухне посиди, – сказал папашка.

Он закурил, закусил сигарету зубами, прижал руки к вискам. На запястье у него блестели хорошие часы, а в то же время как жалко он выглядел в нашей крошечной квартирке, в рубашке с пропотевшими черными кругами подмышками. Это была самая странная про папашку вещь: он так и не научился быть богатым.

Ну как же не сбиваться с мысли, когда про такое, да?

– На кухню иди, – повторил отец с чуть большим нажимом.

Я знал, что еще пару секунд могу постоять рядом с ней, что еще пара секунд у меня есть, а больше мне в этом мире ничего не было надо.

Я видел ее волосы под красивым платком – черные кудри, которые и мне достались, я вспоминал ее распахнутые глаза. Она была крошечная, странная, не такая чтоб прям красивая в самом-то деле, почти инопланетянка с этими ее огромными глазами и тонкими бесцветными губами.

Ей правда шла смерть, такое очень нечасто бывает, чтобы человек после смерти обрел по-настоящему законченный вид, стал завершенным произведением.

И она была такая добрая, такая нежная, она всегда так меня любила, и пьяная любила, и с похмелья даже. Я только запомнить ее хотел, всю-всю, до родинки под носом.

Тут отец отвесил мне подзатыльник, так что я едва не уткнулся лицом в ее платок.

– Ты меня не слышал, что ли?

– Слышал, что ли.

Не успел я обернуться, как отец прижал меня к себе, крепко-крепко, приподнял и поцеловал в висок.

– Иди, Боря.

Он вытолкнул меня на кухню и, когда я снова рванулся к ней, закрыл дверь, подпер ее стулом.

А мне просто хотелось, чтобы она встала из гроба и назвала меня Боречкой, еще хотя бы раз так назвала. Отец разделывал ее и матерился, а я сидел и думал: какая ты хорошая, хорошая, хорошая, мамулечка, милая моя мамулечка.

Так и думал – сопли совсем распустил. Вспоминал, как она кормила меня конфетами и рассказывала мне жутенькие сказки, как мы сидели с ней перед телевизором, или я читал ей книжки, медленно и по слогам, когда она была совсем пьяной. Вспоминал ее мягкий говор, ее рассказы о Матеньке и нашем великом страшном долге (ну, про него потом, надо дотерпеть).

Короче говоря, нам с ней было славно и всегда легко.

Тогда зачем она туда упала, а может не упала, а и вовсе сама полезла?

На щеке у нее был синяк, не трупное пятно – след папашкиной любви, папашкиной ревности. Последнее, что он ей оставил. Наверное, ему было от того очень больно, он бы теперь предпочел, чтобы это был поцелуй. Я знал, как-то чувствовал, до чего ему тяжело, и это во мне отдавалось так же сильно, как собственное горе.

Я все думал о ней, смотрел на новенькую столешницу, на кухонный комбайн, на заплесневелые стены, и от всего в мире мне было противно, а ночь была непролазно долгой, мне казалось, что сквозь нее не пройти. Отец-то возился, да, долго-долго, пару раз заходил (на его манжетах я видел пятнышки крови), забирал тарелки и кастрюльки, выходил. Маленькие братишки и сестренки возились в трубах, я слышал, как они пищат (обычные люди только малую толику их голосов вообще различают). Я думал, мне придется долго драить квартиру, но отец все чисто вымыл, все сам убрал. Когда я сел за стол в комнате, отец прогремел костями в кастрюле, поставил их вывариваться. Ой, запах-то был невероятный. С ума сойти. Потом папашка еще положил в холодильник оставшееся мясо. Когда вернулся, я уже перестал удивляться тому, что нормально воспринимаю все вокруг.

Пол был вымыт чисто, а передо мной на тарелке, которую я помнил по дням рожденья и Новым годам, лежало что-то вроде гуляша. Как в мясном отделе продмага, только не замороженное.

– Пап, я не могу.

Я попытался встать, но отец надавил мне на плечи.

– Ну, раз уж ты, слабачок, не можешь, мне ее теперь что, кошечкам скормить?

Он засмеялся, неожиданно вся серьезность с него сошла.

– Папа, я не хочу, я не могу. Давай вот кошечкам. Собачкам. Не могу.

– Никто не хочет, никто не может, но никто не жалуется. Кошечки и собачки, может, тоже не могут, они ж друзья человека. Братикам отдать с сестричками?

– Братикам с сестричками, – сказал я, и такое меня охватило отчаяние, что я бы и на колени встал, но отец вдруг приложил меня головой об стол так, что тарелки звякнули, разбил мне губу, я это сразу почувствовал – по вкусу еще прежде, чем по боли.

– Это для тебя, Борис, важнее, чем для нее.

Отец налил рюмку водки, но, вместо того чтобы выпить ее самому, протянул мне.

– Только пей быстро.

Еще он сказал:

– Мудак ты мелкий, что себя жалеешь.

А я-то думал, это самое правильное, чтобы этого человека жалеть, чтобы этого человека любить – себя самого.

– Одним глотком, – сказал отец.

Но я его не послушал, отпил чуточку горечи, едва не выплюнул, и тогда отец зажал мне нос и влил в меня остатки водки. Ну я тогда, конечно, не понял, зачем все пьют.

Отец вручил мне вилку с клоунской торжественностью:

– Кушать подано.

Я трогал языком кровь, облизывал ее, вспоминал, как мама утирала меня салфеткой, когда я пачкался вареньем. Одно из первых моих воспоминаний.

– Пап, ну это же мама.

– Ну, это ею было. Всё, Борь, займи уже пасть едой.

Отец сел напротив меня. Очень быстро мне стало тепло и как-то переливчато, ушла боль, хотя я то и дело трогал разбитую губу языком.

Тогда я еще выпил, сам уже, я как-то знал, что только в полубессознательном состоянии смогу все это съесть.

– Не налегай. Блеванешь – я тебе еще положу. В холодильнике достаточно.

Вот это будет неделя, лениво думал я, мозг был как губка для мытья посуды, казалось, он пропитан грязной водой, меня мутило так сильно, что я едва различал вкус собственной матери.

А отец, он ел с аппетитом, каким Матенька наделила всех своих детишек.

– Поедешь к бабке с дедом в Ивано-Франковск? – спросил отец. – Там тепло. И ездят на автобусах, а не летают на вертолетах.

– Не поеду. Я хочу с тобой остаться здесь. А? Что ты про это думаешь? Ты про это думаешь?

Я цеплялся за слова, как утопающий за всякие там соломинки, я хотел говорить, чтобы не проблеваться. Но, кстати говоря, в целом это было обычное сырое мясо. Карпаччо, или что там. Стащенное из кастрюли мясцо для шашлыка. А может, мне так казалось, потому что таким меня сделала Матенька.

– Поедешь, – сказал отец хмуро. – Кто с тобой сидеть будет?

– Я сам с собой сидеть буду.

Отец криво усмехнулся, обнажив желтоватые от курения зубы.

– Да расслабься, дед твой шахтер, конечно, но теперь они вроде как не бедствуют. Не знаю, мудила в последний раз на ее день рожденья звонил.

Папашка указал вилкой себе в тарелку, меня затошнило, и я закрыл глаза.

– Не поеду.

– Ну, а что ты предлагаешь?

Ответа на этот вопрос у меня не было, прям никакого, и я не думал, что у шестилетнего мальчика он непременно должен быть. Но жизнь такая штука, да, вот такая штука. Отец работал инженером канализационных систем. Проектировал их, улучшал, строил вместе с рабочими, а потом следил за эксплуатацией, путешествовал, короче говоря, по коллекторам. В основном отец работал в Норильске, раз в две-три недели возвращался домой к нам с матерью в Снежногорск, но вообще-то и по стране ездил достаточно, был первоклассным специалистом, быстро богател. В своем деле папашка был почти что гением, ему такие вещи прощали, господи боже мой. Конечно, его никогда не будут прославлять, как Бетховена или Шекспира, потому что самые его великие произведения связаны с дерьмом, мочой и мыльной водой, с тем, о чем люди хотят забыть, а вовсе не с материями высокими и чистыми. Но, и так отец часто говорил, если бы канализации еще не существовало к его двадцатилетию, он мог бы ее изобрести.

Папашка славно чувствовал землю и спасал тех, кто на ней живет. По-настоящему, не от грязной воды. А потом приезжал домой и колотил нас с мамкой. Вот и какой он после этого?

Мама тоже спасала, но для этого ей приходилось рыть большие-большие ямы. Я лучше всего помнил ее с лопатой и покрасневшими ручками, в меховой шапке и шубе, вбивающую лезвие в мерзлую землю.

Матенька сделала нас посильнее, чем разных других людей. Мама копала большие ямы, а потом говорила мне отойти. Говорила, что всему еще научит, а сейчас не время и небезопасно.

Не научила. Не настало время.

А чего я еще помню всегда – пульсацию темноты с другой стороны мира. Ее везде много, но под землей прям страх берет сколько. Там настоящие раны.

А она не научила, да.

Короче говоря, сидели мы с отцом долго-долго, он включил радио, и мы подпевали всяким песенкам. Он меня хотел усыпить, убаюкать.

Потом, когда я улегся спать, без маминого поцелуя на ночь (да и утро было, чего уж теперь), я успел тайком, через полузакрытые веки, увидеть, как отец целует каждый ее зубик. Все были отдельно от нее. Почему? Это я через много лет понял.

Ну а через неделю в этом красивом гробу мы снесли на могилки ее косточки. Зарывали и плакали, горько-горько. Как мамка любила говорить, океан в мире слез.

Яму отец копал сам, он не подпускал людей работать с землей, было это для него величайшим преступлением.

А над ней, на простом железном кресте с недавней фотографией, было написано: Екатерина Владимировна Шустова. В девичестве она была Щур. Прям натурально – крыса по-украински. Папашка говорил, что так с нашими часто бывает, все Волковы, все Кошкины, все Лисицины, а также Фоксы, Катцы и Вольфы с большей вероятностью из наших будут.

Екатерина, значит, она Владимировна была. Во-ло-ди-ми-ров-на, если уж так. А ее отец называл мамку Катечкой. С моим отцом познакомились они в вагоне-ресторане поезда Москва – Львов. Такие были пьяные, что нюх отшибло, друг друга сначала не узнали, полюбили просто так, в момент, без всего. Мне мамка рассказывала, что смотрела на него и думала: убегу с ним, пусть даже он человек, пусть не простят.

Но ей повезло – не человек, и даже не иной какой зверь он был.

Вот и поженились они через три недели, в восемьдесят девятом, а в девяносто первом году у них появился я. Они меня очень ждали, и я получился похожим на них обоих, почти поровну. Получился, как их любовь. Вот чего мамка говорила, пока у нее еще был рот.

Мы стояли у могилы, и было холодно, но мы этого не замечали. Отец меня обнимал, и рядом с ним я чувствовал себя в безопасности, хотя мир вдруг стал каким-то пустым, безвкусным и тайно угрожающим.

– Я ее люблю, – сказал я. – Пап, а что делать теперь, когда ее нет, а я ее люблю?

– Книжки читать и смерти ждать.

Он сплюнул желтоватую слюну прямо на могилу, поймав мой взгляд, сказал:

– Да нет ее там все равно, хотя по-разному говорят, но я так считаю. Она в нас.

– Как – в нас? Как в «Короле Льве» по видику, что ли?

Папашка хрипло засмеялся.

– Да навроде. Только не совсем. Ты поймешь.

И мне вдруг такая штука вспомнилась: папка всегда наливал стопку для дяди Коли, пусть его и два года не было на свете.

Ветер поднялся страшный, холодный, пронизывающий, до самых костей меня продрал, до всех уголков души.

– А цветы ей носить надо?

– Цветы будешь девкам на свидание носить. Ничего ей не надо, только чтобы ты здоров был.

А я был здоров. От этого настроение у меня чуточку улучшилось, теперь я понимал, что мамка довольна.

– Собирай вещи. В четверг, когда вертолет прилетит, доберемся до Норильска, оттуда полетишь в Москву, из Москвы поедешь на поезде в Ивано-Франковск.

Это же сколько километров мне предстояло преодолеть, ух ты!

– А я один полечу?

– С другом моим. У меня работа.

Всегда у него была работа, а Бори как будто и не было. Я вдруг так на него обиделся, ну так обиделся, думал, помри и ты тогда. И так мы стояли еще, а ветер становился все сильнее.

– А у ней крест не наклонится?

– Ну если и да, то что?

Он гладил меня по голове.

– А полюбят меня там, у деда?

– Хохляцкий же знаешь?

Я кивнул.

– Полюбят тогда, нашел проблему.

А я ее нашел, в том все дело и было: все будут чужие, а я – один, и ни одного знакомого лица, я деда с бабкой и не видел никогда, да язык еще – мамин, не мой. Я всегда думал, что у меня впереди только тайга – гладкость никогда не сходящих до конца снегов, их плоский мир. Может и стоило послать все эти снега да морозы к херам, да даже точно. И все-таки как там вольно дышалось.

Про Снежногорск я с детства замечал, что люди тут до старости как дети, потому что всегда они от кого-то зависят, отрезаны от страны и надеются только на то, что их тут не забудут. Это годами развивало в них детскую доверчивость и детскую же цепкость, непременное желание уж своего-то не пропустить. Вот оно как выглядит – вечное детство – немножко домов, затерянных на дальнем-дальнем Севере, и вечно зависимые от ребяток на вертолетах люди.

А я другого мира тогда не знал, даже Норильска не видел, папашка только говорил, что тот богатый и грязный (в точности как он сам).

– Пойдем. Замерзнешь.

Он грубо потянул меня за собой, не дав с ней попрощаться. И я тогда думал: а захочется мне ее косточки повидать, так сюда придется ехать, как в сказку какую-нибудь, в тридесятое царство.

– А Ивано-Франковск красивый?

– Да нормальный. Привыкнешь.

Отец положил руку мне на голову, погладил.

– Ты подумай, какая широкая страна была. Отец твоей матери с Украины, мать твоей матери из Белоруссии, мой отец из Нижневартовска, моя мать – из Твери, а живем мы в Снежногорске.

Ой, ну вот сейчас будет ругаться, какую ему страну развалили.

– А ты будешь ко мне приезжать? Будешь?

Я запрокинул голову, чтобы заглянуть ему в глаза. Отец кивнул.

– Ты меня туда отправляешь, потому что я тебе не нужен?

– Тупорылый ты, Боря.

– Вообще я не тупорылый.

А вечером, пока я вещи собирал, он принес с кухни сладких-сладких яблок, такая большая редкость, и я понял, что он их мамке привез, с Большой, значит, земли. Но не успелось. Она яблоки любила, и я расплакался. Тогда и получил по уху, быстрым таким движением он меня ударил, я скорее его испугался, чем боли.

– Ныть будешь, я тебя отдам в детдом. Мужиком надо быть. Все в мире страдают, все умирают, в этом одном вся правда.

Такая вот у него была мудрость, и с моей она в тот момент совпадала. У меня все в желудке крутило, я не мог даже смотреть на те краснобокие яблочки, и думал, то ли маме их снести, то ли птицам оставить, потому что слышал где-то, что птицы – это души мертвых. Дома у них нет, и они летают в небе, прямо чистые мертвецы.

Отец посмотрел на меня этим своим холодным, странно остекленевшим взглядом, покивал самому себе, да и ушел пить. Пил он люто и безжалостно к себе и к другим. Это был его конек – нажраться и впасть в бешенство, в тупое, сокрушительное отчаяние. Была в этом какая-то достоевщина, только разве что алкогольная, быдловская, нарочито уродливая – отец всегда был склонен по-черному тосковать, даже когда смеялся.

А я забросил собирать вещи и смотрел на него, чуточку приоткрыв дверь, как он сидит за столом на кухне и опрокидывает в себя стопку за стопкой. Отец был тощий от злости и пьянства, болезненно-бледный, весь такой небольшой, с туберкулезно заострившимися чертами – в нем что-то возвышенное было, торжественное, как похороны или венчание. То была невзаправдашняя хлипкость, силы в нем было много, больше, чем даже обычно в таких, как мы. Он был закален тяжелым физическим трудом и большими потерями.

Я закрыл дверь, лег на кровать да подумал сразу: Матенька, ты почему со мной так? Говорят, у тебя для каждой крыски своя судьба есть, все для нее готово, она еще в мир только пришла, а ты уже и финал знаешь. Тогда почему?

Она мне не ответила, я только слышал братишек и сестричек, такой далекий скрежет коготков. Ночью, когда я вышел на кухню, чтобы попить воды, они стояли на полу и блестели маленькими глазками, а когда я наклонился к ним, принялись лизать мне руки.

Ждали меня три девчонки и двое пацанов – все молодые и любопытные. Я с ними говорил. Как с людьми с ними нельзя, у них нет слов, однако я чувствовал их волнение, их печаль – они знали про мамку.

Они даже предложили мне жить с ними, но где они живут, там бы я не пролез. Я открыл холодильник, чтобы чем-нибудь их покормить, и наткнулся на свою маму. Она, конечно, была скорее набором для жарки, но меня все равно стошнило.

Хорошо, что отец уже уснул и не мог на меня разозлиться.

А когда и у меня получилось заснуть, то снилась мне мамка, она тонула, но почему-то не звала на помощь, будто все равно ей стало. Была она пьяная и счастливая, как студентка, ничего в ней не было страшного, даже в том, что она умирала. А проснулся я со слезами на глазах и пошел к папе. Я залез под их с мамкой кровать да смотрел на деревянное ее основание, оно сладко пахло кедром и гробом, а всякий раз, когда папашка переворачивался, матрас вдавливался между полосками дерева, почти доставая до меня.

Я считал про себя, и хотелось мне снов без снов, как там, у нее.

А она меня любила, любила – я верил. Не сама с собой это сделала, а то б я ей не простил.

На другой день все было спокойно, я больше не плакал. Я знал, что нужно быть сильным, чтобы жить хорошо и сладко, чтобы быть здоровым. Она бы этого хотела.

Время до четверга тянулось медленно, оно надо мной издевалось. У меня потом долго было такое ощущение, будто я все время был один, хотя отец не выходил из квартиры, только квасил.

А я его и не замечал, играл с братишками, играл с сестренками, они скакали по мне и пищали о том, как им радостно, пока мне тоже не стало весело. Я спросил их про Ивано-Франковск, но никто не знал, где это.

Только к четвергу, когда мы доели мамку, отец достаточно протрезвел, чтобы выйти из дома. Тогда и надо было.

В вертолете, ворочавшем лопастями, я все смотрел вниз, на отдаляющиеся коробки домов. Все дома в Снежногорске можно было легко посчитать, и с высоты они казались фигурками в тетрисе, сложившимися странным, безнадежно проигрышным образом. А на бочках домов были красивые граффити – цветы и птицы, и огромные землянички.

– Не вернусь сюда, – сказал я.

Но отец только пожал плечами.

– Ты только Богу под ноги не лезь, без тебя разберутся.

Потом было много скучной тайги в гребнях деревьев и туманах, я стал зевать и улегся в конце концов у отца на коленях. Вот его правда – нечего Богу под ноги лезть.

А про то, какой он, Бог, никто из нас не знал, мама немножко верила, а папа до конца света (так он говорил) был коммунистом и верил совсем в другое. Многие из нас считали, что Бог создал мир и населил его разными созданиями, и что мир был прекрасным, пока все не случилось, и мы не зажили там, где по сей день пребываем.

Мамка говорила: сколько зверей, столько историй, так что вот моя версия, наша, то есть, большой крысиной семьи.

Жил-был Бог, и он был добрый, хороший, он всех нас любил и не придумал ни боли, ни смерти, а придумал множество прекрасных вещей, чтобы мы плакали от счастья, когда смотрели на солнце. Жили тогда только звери да духи. Ну и духи тоже были зверьками, раз на то пошло, потому что Бог создал их, а они уже материализовали многих своих детей в настоящей плоти. Вот Матенька, она, к примеру, большая крыса, сделанная из ничего. Ну и да, суть да дело, а Бог ушел отдыхать, и духам поднадоело творить только самих себя. Тогда они стали развлекаться и лепить существо, чтобы было жальче всех и смешнее, придумали, значит, лысое, с хохолком, без когтей, со смешным вытянутым носом на плоском лице, и стали над ним смеяться. А потом подумали, что еще смешнее будет дать этому существу на себя посмотреть и узнать, какова его доля. Так они придумали разум и зеркало. Посмотрели люди на себя да заплакали, всё поняли, всё узнали. И через их сознание, через способность помыслить что-то абсолютное, оно и пришло.

Пришло, рассказывают, с другой стороны мира. Говорили: пустота, но для меня это была страшная темень. Все от нее стало трескаться, болеть, с ума сходить, само себя пожирать и умирать.

Обидной своей шуткой духи впустили в мир смерть, и она с тех пор, как радиация, повсюду распространяется и портит Божий Сад. От нее в мире болезни, от нее в мире войны и от нее в мире так много сумасшедших.

Стали духи плакать, смотря на то, как львы пожирают антилоп и как умирают в прудах рыбки. Они хотели до прихода Бога со всем разобраться, словно нашкодившие дети, а слез у них натекло так много, что с тех пор мы зовем их морями и океанами. Думали, думали, да решили: раз они напортачили, то надо исправлять. Если не исправлять, так хоть придержать мир в порядке. Если не придержать в порядке, так пусть хоть не лопнет для начала.

Вот они взяли себе по смешному человечку, по девочке, превратили их кого в собаку, кого в кошку, кого в крысу, кого в птицу, да и случились с ними, войдя в тела земных зверей и птиц небесных, потом вернули девочкам человеческий облик, и стал звериных детей целый зоопарк. Выглядели они как люди, и кровь в них словно текла людская, но они были быстрее и сильнее, и видели всё по-настоящему – испещренный дырами, изъеденный, испорченный мир, печальный конец прекрасной такой задумки.

Духи обучили их, каждый – своему, своим языкам, своим умениям. Вот как я мог есть гнилое и не бояться, что отравлюсь, это для примера. Обучили их духи, значит, да и отправили исправлять все сделанное на земле, хранить секрет и латать дыры, сквозь которые втекает все плохое. В нижнем мире, значит, под землей, набухали болезни и росли природные катастрофы, посередине бродили войны, а с неба, с дождем, проливалось безумие. Стали мы все исправлять, каждая порода – по-своему. Вот мы, например, крысы, мы не даем оттуда, с самого дна, подняться всяким страшным болячкам, а когда даем, то все потом плачут от испанки или, например, от чумы. Плачут да умирают.

А вот кошки, это мне еще мамка говорила, они убивают всяких плохих людей, а если не успеют убить, то люди плачут потом от Гитлера. Про лис вот слышал, что они сидят в правительстве и не дают людям глупости делать, потому что всякими там Хиросимами и Нагасаками они еще больше дырявят наш мир.

Короче, мамка меня учила, что мы хорошие, что делаем свою работу, что так было всегда. Это опасная работа. Мамка всякий раз болела после ямы, а у папки, например, в мокроте все чаще появлялись красные прожилки. Умри он, никто бы не определил, чем папашка заболел, врачи таких болезней еще не видели, еще не знали. И если отец будет работать хорошо (а он будет, он всегда говорил, что будет), то и не увидят.

Подземные зверики болели или погибали в эпицентре бедствий. Земные, вроде кошек и собак, могли терять над собой контроль, поддаваться ярости (вот, казалось бы, папашка мой подземная тварь, а той ярости у него, как у бешеного), а птицы на небе сходили с ума.

Вот такая была работа, но, как папашка говорил, кто-то ведь должен ее делать.

Ну и вот, ходили слухи, что когда вернется Бог, то будет на всех тут страшно зол, но моя мамка говорила, что раз он создал такое прекрасное, хотя бы в теории, место для заботы о грядущей жизни, то когда он придет, будет любить и жалеть нас, вот прям как нам самим себя надо. Прям так. Она хорошее говорила. И не бросил он нас, говорила, просто для него миллион лет, как для меня минутка.

Вот о чем я думал, пока мы летели, вспоминал ее слова и певучий, ласковый голос.

Потом, минут через сорок, когда в салоне окончательно стало скучно и жарко, тайга кончилась и под нами протянулся такой громадный, такой грязный, трубный, мусорный Норильск, я словно проснулся, хотя и не спал. Дома были разноцветными, веселыми, но какая-то в них и в торчащих леденцами трубах теплостанций была запыленность. Норильск был такой ровный, как если бы его строил аутист, и этим, а вовсе не грязью, он мне с первого взгляда как-то не понравился. Чуть погодя, меньше минутки, я понял, почему отец не перевез нас в Норильск. Еще в небе были темные всполохи, но вся земля была такая, что вырви глаз, ползали они по земле как змеи.