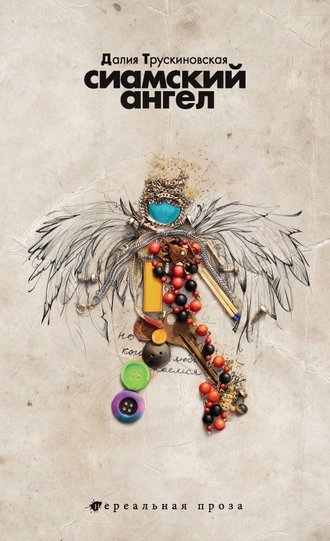

Далия Трускиновская

Сиамский ангел

О своих и не мечтала. Не нравилась она здешним кавалерам, хоть тресни. За спиной ее называли ломовой лошадью, она знала про это и не обижалась. Лошадь – тоже тварь Божья, и не из худших, в поте лица хлеб зарабатывает, сказала как-то Прасковья Даше и долго не могла понять, отчего молоденькая горничная так весело расхохоталась.

Но теперь нет ни хозяина, ни хозяйки, а что-то надо решать.

– Параша! Паранюшка! – зазвенел голос во дворе.

Прасковья выглянула в окно. Там стояла Катя и озиралась по сторонам.

– Тут я! – приоткрыв створку, Прасковья выглянула.

– Параша, беги скорее! Барыня твоя у Сытина рынка бродит! Мальчишки за ней увязались! Сейчас оттуда Савельевых дочка прибежала – смеху, говорит! Все ее трогают и спрашивают, а она отвечает – не троньте, я Андрей Федорович! Беги скорее, забери ее!

Но, когда Прасковья добежала до рынка, Аксиньи Григорьевны там уже не было, и никто не умел объяснить, куда подевалась.

Она расспрашивала старушек, из тех, что брали корзинку яблок или груш за двадцать копеек, а продавали по две копейки за десяток.

– Ох, мать моя… И не признать-то сразу! Идет в этом кафтанище, уже изгваздан где-то, волосики висят нечесаные, глядит по сторонам, словно бы ищет чего-то, и бормочет, и бормочет!.. Страсти!..

Прасковья поспешила туда, где, по ее разумению, могла бы оказаться Аксинья Григорьевна, – к берегу реки Карповки. Ей доводилось слышать, как безумцы, нагулявшись, спешат утопиться. Среди детей, играющих у воды, она не увидела фигуры в мешковатом зеленом кафтане, красных штанах и треуголке. Но барыня непременно была где-то поблизости.

– Аксинья Григорьевна! – принялась во весь голос звать Прасковья.

Детям было не до нее, а барыня не отозвалась.

Вдруг Прасковье сделалось как-то странно. Она не сразу поняла, что солнце ушло за тучу. Похолодало вроде самую малость, однако дети засуетились. Повеяло непогодой, стремительно собирался дождь. И он хлынул, разогнав ребятню.

Прасковья, уверенная, что барыня прячется неподалеку, стояла под разлапистым кленом и звала, что было мочи.

Того только недоставало, чтобы барыня, промокнув, свалилась в горячке!

Страх обострил способности Прасковьи – она поняла, что на прежнее свое имя хозяйка может не отозваться.

– Андрей Федорович! Домой ступайте! – закричала она.

Совсем неподалеку зашевелились кусты и воздвигся человек. Дождевые струи лупили по его плечам, по обвисшей треуголке.

– Тут я, голубушка, чего надо? – хрипловато спросил он.

– Андрей Федорович!.. – Прасковья ахнула и застыла.

Непостижимым образом перед ней стоял именно он – усопший хозяин. Его взгляд, мимо Прасковьи, и то, что отличало от прочих мужских и женских голосов его голос…

Этого быть не могло, Прасковья принялась креститься, а тот, кто изумил ее своим появлением, повернулся и неторопливо пошел прочь под дождем, сперва пологим берегом, потом – шлепая по мелководью.

Последние жаркие дни необычайно солнечного для здешних краев августа взяли, да и кончились – решительно, словно смертельно устали длиться.

* * *

– Постой, милая!

Юношеский певучий голос был ласков, как утренний луч в мае, что пригрел сквозь окошко спящее лицо, но еще не добрался до глаз.

Андрей Федорович невольно обернулся.

Двое юношей подзывали его к себе, не говоря более ни единого слова. Они не глядели людьми, привыкшими приказывать, а скорее сельскими молодцами в пору сенокоса. Белые рубахи и порты были из чистейшего холста, а шапок юноши не имели никаких, и светлые, до плеч кудри того, что позвал, отдавали бледным золотом, а завитки другого, чуть длиннее, чем у товарища, не только обрамлявшие высокую шею, но и двумя витушками лежащие на груди, были чуть потемнее и с бронзовым блеском. В остальном же юноши были братьями-близнецами, но нездешними – Андрей Федорович даже не знал, у мужей какого народа бывают маленькие, полные и яркие вырезные губы, темно-голубые кроткие глаза, тончайший и нежнейший овал чуть тронутого румянцем лица.

Неодобрительно поглядев на тех, кому удалось заставить его обернуться на обращенный к женщине зов, Андрей Федорович пошел прочь. Он прошагал всю долгую улицу довольно скоро, хотя спешить не собирался, у него был впереди весь день и никакой заботы, кроме этой самой ходьбы. В створе улицы его окликнули вновь.

Теперь юноши стояли, заступив дорогу. Удивительно было, как они обогнали Андрея Федоровича. Не желая поднимать на них глаз, он уставился на босые ноги – и тогда лишь пришел в подлинное недоумение.

Человек, который шлепает в распутицу босиком по петербургской грязи, имеет на ногах некие блестящие черные сапожки, которые, высохнув, отваливаются бурой пылью, если, конечно человек – неряха, не желающий, войдя в дом, помыть ноги.

У этих же был вид, словно они ступали только по воздуху.

Да так оно и было…

– Отойдем в сторонку, поговорим.

– Нам о важном потолковать надобно.

Они произнесли это, не сговариваясь и одновременно.

Андрей Федорович смешался.

Он знал – даже не верил, а знал, что настанет день, и голос, возникший необъяснимо откуда, скажет:

– Говори, в чем твоя обида.

Но он не был готов к тому, что это случится на уличном перекрестке.

– Мы к тебе с просьбой, радость. Ты уж что-нибудь одно выбери, – попросил юноша с золотистыми кудрями. – Очень нам обоим неловко получается. Ни он, ни я своей обязанности выполнить не можем.

Андрей Федорович уже начал догадываться, кто это такие. И внимательно поглядел на плечи – ему сделалось любопытно, как крепятся ангельские крылья. На иных образах их держали две парчовые перевязи крест-накрест, тут же было не понять, они остались незримы, и только ветерок от них веял тепловатый прямо в лицо.

– Коли ты – раба Ксения, так я твой ангел-хранитель до самой смерти. Но ты от имени своего отреклась и не меня призываешь. И не ведаю – отлетать ли от тебя, или дальше за тобой смотреть? А вот раба Андрея ангел-хранитель. Ему бы, схоронив раба Андрея, лететь встречать новую душу, а ты не пускаешь. Вот мы с ним и маемся, я – без дела, он – не понимая, как теперь дело делать. А мы, сама знаешь, перед кем в ответе…

– Что же Он не рассудит? – спросил Андрей Федорович.

– Он ждет… – прошептал ангел-хранитель рабы Ксении. – А чего Он ждет – нам знать не дано. Мы посоветовались и к тебе стопы направили. Отпусти моего брата, вернись ко мне, радость! Не смущай нас понапрасну!

– А то ведь Он ждет, ждет, да и не захочет больше ждать, – предупредил ангел-хранитель раба Андрея. И по голосу ясно было – не свой, чужой, строг и недоволен тем, что помешали дальнейшему служению.

Андрей Федорович вздохнул.

– Это вы меня смущаете, – сказал он. – Я Аксиньюшку свою схоронил, ее грехи замаливаю, мне недосуг. Что же ты, рабы Ксении ангел-хранитель, ее от смерти без покаяния не уберег?

Ангел-хранитель рабы Божьей Ксении изумился такому упреку несказанно. Вроде и беседу они завели доверительную, беседу тех, кто знает истинное положение дел, и на тебе!

Ангел-хранитель раба Андрея посмотрел – и увидел не взгляд, а лишь ресницы. Андрей Федорович в упрямстве своем опустил взор в землю.

– Как ты можешь знать Божий замысел? – спросил ангел проникновенно.

– Не могу, – согласился Андрей Федорович. – Может, он таков, чтобы всякий испытание имел? Меня Аксиньюшкой испытывают: молебны в храмах служить велю, сам в тепле полеживая, или с молитвой пойду по миру для спасения ее души?

И поглядел в ясные глаза сперва одному, потом другому ангелу.

* * *

– Погоди, погоди, Аксиньюшка, не угнаться мне…

Голос был знакомый, хрипловатый, немолодой. Он и девичьим не был звонок, а к старости порой делался вовсе невнятен.

Андрей Федорович слышал, что старухе тяжко поспешать следом. Она, как многие городские безумцы, вздумала звать его именем покойницы-жены. Но это была старуха со знакомым голосом, которым не раз в своей келейке вычитывала одни и те же поучения гостям, навещавшим по праздникам с подарками.

Он остановился вполоборота – чтобы поскорее выслушать, что старуха имеет ему сказать, и поспешить прочь.

– Аксиньюшка… – жалко, проникновенно сказала, подходя, матушка Минодора. – Насилу тебя сыскала… Не беги прочь, послушайся… Покорись…

– Оставь, не тревожь покойницу, – произнес Андрей Федорович точно так же, как повторял ежедневно в своих скитаниях. – Зачем вы все мою Аксиньюшку тревожите?

Но монахиня словно бы и не слышала.

– Пойдем со мной, голубушка моя, поплачем вместе, сжалится над тобой Господь…

– Сжалится?…

– Слезы тебе вернет. Выплачешься – молиться вместе будем.

Матушка Минодора была двоюродной сестрой бабки, Акулины Ивановны, одной из первых насельниц Воскресенской Новодевичьей обители, а до того вела иноческий образ жизни в собственном доме. Младенцем Аксюша живмя жила в келейке, привыкнув звать инокиню бабушкой, и, выйдя замуж, постоянно ее навещала. В память о нежной привязанности покойницы Андрей Федорович не стал уходить сразу, смирился.

Видя, что норовистый беглец не выкрикивает грубое слово и не уходит, крестясь и отплевываясь, словно черта встретил, а это за ним водилось, матушка Минодора взяла Андрея Федоровича за руку.

– Послушай меня, пойдем в келейку. Там образа…

– Нет, матушка, не пойду.

Образов Андрей Федорович не хотел. Лики стали для него человечьими лицами, написанными в помощь тому, кто иначе не может себе представить Христа и Богородицу. Он же даже не пытался это сделать – не имел нужды в бездонных очах юной скорбной Жены и ее Сына. Он избрал себе иное – тот ночной мрак над его головой, в котором они, несомненно, незримо пребывали, и вести с ними, затаившимися, беседу было ему легче, привольнее, слова сами шли от души, и слова обиды тоже.

– Чем же келейка плоха? Вот ты сейчас по грязи идешь, думаешь, как бы не шлепнуться, не удариться, мокро тебе, холодно, башмачки-то стоптались, и думаешь ты о башмачках, о ножках своих продрогших. А в келейке не жарко, да сухо, и мысли все в молитве…

Андрей Федорович подумал – вот начнется недоумение и суета, если попроситься в мужскую обитель! Ведь и там, поди, нечистый всем очи отвел, вздумают, будто не он, а милая Аксиньюшка проситься пришла… Как быть с ослепшими и закосневшими в слепоте своей?

– Пойдем, радость! – умоляла матушка Минодора. – Поплачем вместе, помолимся…

– Нет, матушка, – мягко, стараясь не обидеть, отвечал Андрей Федорович. – Не могу я.

– Что ж не можешь? Ты попробуй…

Монахиня чуточку хитрит, подумал Андрей Федорович, она полагает, что если заманить продрогшего человека в тепло, то разум в нем сам проснется!

– Не стану. Мне тут молиться надобно.

– На улицах? Чем же улица лучше кельи?

Чем?

Он не хотел говорить, да вырвалось.

– Тут меня Господь видит!

И, ощутив неловкость за то, что вынужден объяснять такие простые вещи, поспешил Андрей Федорович прочь, ощущая ледяную стынь луж, которые упрямо не желал обходить. Пусть Господь видит и это…

* * *

И точно – от церковного купола молитва идет золотым снопом, как в нем один-то колосок разглядеть? Поди, вытащи колосок из сердцевины снопа…

А коли выйти ночью на открытое место, так там ты – один, и поднятое к небу лицо твое – одно. Поклонишься на все четыре стороны – и посылай вверх свою молитву, сперва, как водится, заученную, потом – как придется…

Если место удачное и душа за день приготовилась, то вскоре не станет холода, охватит жар.

Да и просто на улице – тоже ведь не всякий на ходу молится, молитва к небу одна-одинешенька поднимается, а поглядеть сверху – от кого? А от того кавалера в зеленом кафтане, в треуголке, что неспешно совершает променад, от полковника Петрова Андрея Федоровича. Сверху он, один в толпе, именно так и виден.

Вот пусть он и будет сверху виден, вдовый полковник Петров, что идет себе, бредет, да на ходу молитву творит за безвременно почившую супругу. Может, и сумеет ее грехи замолить.

Вот пусть Тот, чья воля позволила ей умереть без покаяния, и видит молитвенника!..

* * *

Незримо шли по Петербургской Стороне два ангела, похожие, как родные братья. Их крылья, полупрозрачные, словно у стрекоз, хотя и оперенные, были сложены и плоско спадали до земли, наподобие двух плащей из белого холста.

Они шли молча, словно бы прислушиваясь.

Ангелы находились между двумя точками, и одна была на земле – узкая спина в зеленом камзоле, удалявшаяся, мелькавшая впереди сквозь пеструю толпу, а другая – очевидно, в небе, незримая, откуда и должен был прийти повелевающий голос.

Ангелы который уж день надеялись на этот голос, который избавит от мучительной, неправильной, стыдной какой-то неопределенности. Но голос медлил.

– А может, и верно – испытание? – спросил тот, чьи кудри были светлее пшеничных колосьев.

– И что же? Он ждет, чтобы мы от нее отреклись и к Нему прилетели? – вопросом же отвечал другой, с кудрями, отливавшими бронзой. – И похвалит нас за это?…

– Молчи!..

Непонятно было, почему вскрикнул первый ангел – то ли крамолу почуял в словах товарища, а то ли показалось, будто с неба летит долгожданный глас.

Но опять ошиблись ангелы – тишину они услышали, весьма многозначительную, между прочим, Господню тишину.

– Время вечерней молитвы, – сказал белокурый. – Я все думаю – до сих пор не бывало, чтобы человек от своего ангела-хранителя отрекся и чужого выбрал…

– То-то и оно, что не чужого.

– Может, ты с ней останешься? – с надеждой спросил белокурый. – Ты ей нужен, ты, это твое испытание… А от меня она отреклась…

– Никогда такого не было, чтобы нас – нас! – испытывали.

– Не введи нас во искушение… – тихонько прошептал совсем расстроенный ангел-хранитель рабы Ксении.

– А вот ведь ввел… – так же, шепотом, как будто надеясь, что вольные речи не долетят до Его слуха, печально отвечал ангел-хранитель раба Андрея.

И тут Андрей Федорович обернулся.

Он единственный в толпе видел двух неземной красоты спутников, бесцельно сопровождавших его который уж день. И он, повернувшись, решительно к ним направился.

– А вот царь на коне, – сказал Андрей Федорович, протягивая ангелам копейку с полустертым всадником. – Помолитесь, убогие, за мою Аксиньюшку!

Он разжал руку – копейка упала в грязь.

Андрей Федорович покивал, глядя, как растерявшиеся ангелы смотрят под ноги, и прошел между ними, и пошагал туда, откуда пришел, бормоча невнятно молитву.

* * *

Маша была премного довольна – грязи по колено, осень в Санкт-Петербурге серая, промозглая, дождь не льет, не моросит, а водной пылью в воздухе висит, ей же распахнулась дверца нарядной кареты! Жаль только, никто из соседей не видит, как она едет в карете.

А что позвали ее туда две театральные девки – кому какое дело? Да на карете и не написано, а сами они к окошку не рвутся, смирно внутри сидят. Маша же так и старается выглянуть – неужто никого не найдется из знакомцев, чтобы увидел?… Экая обида!..

– Экое дурачество, – не совсем уверенно сказала Лизета. – И нарочно такого не вздумать. Беспримерно!

Модное слово «беспримерно» не сходило с ее уст, как перед тем иное модное слово «болванчик». Графа, ее покровителя, такие речи до слез смешили, а жалко, что ли, старичка порадовать? Вот она и говорила самым что ни на есть новомодным языком.

– И ходит в его кафтане? – переспросила Анета. – Так это, выходит, она?…

Слухи о странном безумце, который на самом деле переряженная женщина, дошли уж и до Невского.

– Она, она! – подтвердила Маша. – Мы как раз после Успенья Богородицы смотреть ходили – точно, она!

– И в дом не заходит? Спит на церковной паперти? – выясняла Анета, припоминая слухи, которые ходили о новоявленной юродивой.

– Где спит – кто ж ее знает? А дом Парашке отдала, помнишь Парашку Антонову? Такая кобыла! То бесприданница была, теперь сразу целый дом в приданом, того гляди, к ней свататься начнут.

– Так дом отдать – это же бумаги писать надо! Дарственную, что ли! – догадалась вдруг Лизета. – Мне вот страсть как хочется домком разжиться, я и узнавала.

Маша покосилась на нее, подумав: известно, откуда у вас, у театральных, имущество берется, за что вас дарят!

– С бумагами тоже там что-то было, – отвечала. – Парашка-то испугалась – ну как родня петровская из дому выгонит? Пошла прямо во дворец! До самого начальства добралась. Как-то глядим – карета у дома останавливается, конные рядом! Из кареты монах выходит и – в дом. Потом Парашка объяснила – бывший полковника начальник приезжал, она к нему нарочно Аксинью приводила. Та пришла…

– Монах? – не сразу поняла Лизета.

– Да отец Лаврентий, поди! Он ведь хором заправляет – вот и начальство, – объяснила Анета. – Так пришла – и что же?

– В дом не вошла, в саду ее тот монах уговаривал. Потом Парашка рассказывала: диву далась, до чего Аксинья Григорьевна разумно отвечала. Только на имя не откликалась – а чтобы звали Андреем Федоровичем. И как-то они договорились, чтобы Парашке в доме жить. Правда, к тому времени она, Аксинья, чуть ли все имущество в церковь потаскала. Охапками носила и на паперть клала. А Парашке много ли надо? Ее-то комнатка цела.

– Поедем, ма шер, поглядим! – решила Лизета. – До сих пор только в жалостных пиесах от любви с ума сбредали, а тут – наяву!

– Крепко же она его любила… – Анета призадумалась.

До сих пор она в своих шалостях и проказах вовсе не брала в расчет жену полковника Петрова. Оказалось – жена-то со своей любовью оказалась куда как выше нее, хотя и трудно было в этом признаться…

После ужасной ночи Анета сперва была сама не своя. Дуня привезла ее домой рыдающую, два дня выхаживала, слушая от нее покаянные речи. Анета сгоряча винила во всем себя, даже в монастырь собиралась бежать, но прислали из театра – через день давали балет «Торжество Амура», в котором Лизета была Венерой, а Анета – главной нимфой.

– Никуда не поеду! Пусть хоть за косу в театр проклятый волокут! – сказала Анета Дуне.

Часа за три до спектакля она села перед зеркалом.

Оттуда на нее глядела бледненькая, осунувшаяся девочка, куда моложе, чем полагалось бы на самом деле. Это танцовщице даже понравилось. Дуня застала ее за важным занятием – она прикладывала к лицу ленты блеклых тонов, как научила ее говорить Лизета – машинально, руки сами перебирали клубочки лент, сами подносили к щекам. Умница Дуня замерла, чтобы не помешать, не спугнуть. Еще через час барыня спросила умываться, свежих чулочков, того-сего – и как-то незаметно собралась…

Дуня молчала – боялась напомнить о скорби, не то опять разрыдается. А бояться-то и не следовало – Анета за два дня попросту устала от неожиданно бурного чувства, и ее душа требовала покоя примерно так же, как ее тело, наломавшись в экзерсисе и в спектакле, требует кушетки и мягкой скамеечки под ноги.

Лизета, привезя подружку поздно вечером, тихонько расспросила на лестнице горничную – и тоже весьма благоразумно не напоминала о полковнике Петрове, пока диковинная новость о его вдове не добралась и до театра. Тогда Анета, не веря ушам, пожелала узнать правду. И вот эта правда ее несколько ошарашила…

Ей казалось, что невозможно больше, ярче, пламеннее любить, чем любила она в те минуты, когда карета с умирающим катила по Большой Гарнизонной. Не бывает чувство большей остроты, думала Анета, дал Господь дойти до самого края, познать то, что немногим лишь суждено, оказалось – нет, кто-то, оказавшись на том же самом краю, кинулся вслед за любовью в бездну…

Но можно ли тут говорить о силе чувства? Или это – иное? Недоступное обычным людям, и танцоркам театральным – в том числе?

Лизета, верная подружка, хотя при случае язва препорядочная, сообразила, каким словом помочь Анете.

– Не хотела бы я до такой любви дожить, чтобы через нее разума лишиться, – сказала она и тут же дала неожиданное и оттого тем более сильное доказательство своей приязни: – А в самом деле, что нам на нее любоваться? Довезем Машу – да и поедем домой! Погоди, душа моя, настанут холода – она живенько в разум придет. И с любовью своею вместе…

* * *

– Аксинья! – позвал глубокий мужской голос.

Андрей Федорович даже не повернулся. У него было намечено пройти до рассвета от Сытина рынка до Тучкова буяна, потом по наплавному мосту – на Васильевский остров к Смоленскому кладбищу. Что-то полюбилось оно Андрею Федоровичу. Помолясь на кладбище, можно и в обратный путь пускаться. Мало ли какую Аксинью зовет привыкший к повиновению мужчина?

– Аксинья!

Шаги догнали Андрея Федоровича и пошли совсем рядом, в лад.

– Ну что ты сама маешься и сродственников изводишь?

Свистящий шорох тяжелого шелка означал, что идущий рядом – лицо духовного звания, да и не из простых.

– Да повернись, когда с тобой говорят!

Пусть та Аксинья поворачивается, беззвучно отвечал Андрей Федорович. И незачем кричать добрым людям в уши, отвлекая от вычитывания положенных на эту ночь молитв.

Некоторое время они шли рядом. Если бы Андрей Федорович хотя повернул голову, то обнаружил бы, что его ночной спутник – высокий и статный священник, надо полагать – потомственный, ибо уверенность его в своем праве была безгранична.

Уж не гордыня ли мешает мне сказать этому батюшке слово, подумал Андрей Федорович между двумя «Богородице, Дево, радуйся». А его-то – уж точно гордыня гонит по петербургской окраине Бог весть куда, невместно ему отступаться, раз уж отправился на ночь глядя читать проповедь юродивому!

Радость, возникшая от ощущения, что удалось прихватить ненужного спутника на грехе, сперва даже не показалась стыдной.

– Андрей Федорович, – не слишком уверенно окликнул батюшка.

Вот теперь можно было повернуть к нему лицо.

– Андрей Федорович, послушай доброго слова, вернись домой. Что ты, право? Осень близко. Лучше ли будет, коли тебя дождь и холод под крышу загонят? А так – своей волей вернешься. Молиться-то и под крышей можно. А то, хочешь, в храме Божьем хоть весь день поклоны бей. И в монастырь постричься можно. Зачем же по улицам ходить, народ смущать?

Ага, подумал Андрей Федорович, смута им не по нраву. Не умеют умершую без покаяния Аксиньюшку отмолить – а туда же, с советами являются!

– Андрей Федорович! Люди же смеются. Слоняешься, прости Господи, пристанища не имея, как Вечный Жид!

Сравнение Андрею Федоровичу не понравилось.

– Вечный Жид – дурак, – твердо сказал он.

– Это почему же?

– А вот покрестился бы – и остался без греха. И помер себе спокойно…

Мысль, на которую невольно навел Андрея Федоровича незнакомый батюшка, стала развиваться неудержимо.

– Уж ему-то креститься сам Бог велел. Кому другому нужно было в Христа уверовать, а ему и этого не требовалось – что Христос есть, он ЗНАЛ! Уж коли не он – кто еще бы это ЗНАЛ? Коли по слову Христову идешь да идешь – стало быть, слово-то – Божье, а?

Чтобы выпалить это, Андрей Федорович даже остановился.

– Экие у тебя мысли еретические! – возразил, растерявшись, батюшка. Это показалось Андрею Федоровичу странным – как мысль о крещении может быть еретической? Но батюшка имел в виду иное.

– Выходит, и тебе Господь сказал – «иди»? Гордыня это, Андрей Федорович, гордыня тебя гонит!

– Это Вечного Жида гордыня гонит, смириться перед Христом не дает. А меня… а мне…

– Тебе, выходит, тоже сказано – «иди»?

Андрей Федорович покачал головой.

– Я великий грешник. Но коли Господь мне сейчас скажет «стой», отвечу – прости, Господи, грехов еще не замолил, ни своих, ни Аксиньюшки.

– Гордыня!

– Пускай…

Ошарашив священника этим признанием, Андрей Федорович торопливо пошел прочь. Батюшка же остался стоять, шепча молитву и крестясь. Такое он видел впервые.

* * *

Вельможа был юн и миловиден. Прекрасная карьера перед ним раскрывалась, как многообещающий корсаж прелестницы, и точно так же жизнь обещалась вечно быть теплой и розовой.

Оставшись рано без родителей, в восемнадцать лет женившись по удачному выбору тетки-опекунши, невольно полюбившись всем придворным родственникам и государыне, наслаждаясь подлинной роскошью, вельможа тем не менее осознавал, что окружающие его райские кущи – не постоянное состояние мира Божьего. Где-то на улицах – а улицы он видел из окна кареты, зимой – санного возка, – было нечто иное, от чего жизнь его пока оберегала.

Об улице он и завел речь с духовным своим отцом после хорошего, поваром-французом затеянного обеда.

Духовника вельможа выбрал, сообразуясь с тем обстоятельством, что человек, подверженный древнему благочестию, заведомо ничего в придворной жизни не поймет и будет лишь домогаться на исповеди совершенно ненужных ему подробностей. Приятель рекомендовал некого молодого батюшку, общего любимца.

Они сошлись и подружились. То есть до такой степени, что их юные жены также сошлись и подружились, тем более что обе имели маленьких детей и хотели о них заботиться наилучшим образом.

Вельможа усвоил искусство приятной беседы, а духовный отец, ненамного его старше, также умел беседу поддержать, и выходило, что за чашкой ароматного кофея они неназойливо перебирали весьма важные для духовного развития темы и, не горячась, вели тонкий, увлекательный, никогда чересчур далеко не заводящий спор.

Для таких бесед служила прелестная гостиная в зеленоватых тонах, разумеется, отделанная бронзой, особенно один ее уголок, где под часами в тяжелых завитках и парными канделябрами стояли два стула с решетчатыми спинками и красного дерева столик на тонких ланьих ножках. Там помещалось все необходимое, а чтобы лакей не вторгался с услугами, большой кофейник ставили на консоль под часами. Сюда порой вельможу приглашала завтракать жена – она тоже полюбила это местечко. Для таких случаев у камина стоял и детский стульчик, предназначенный для двухлетнего младенца. Родителям было приятно баловать дитя печеньем – под строгим присмотром мамки и кормилицы, впрочем.

Зеленоватая гостиная превосходно принимала густо-лиловый шелк новой рясы священника – подарок вельможи, и тот сидел у окна, осененный зеленовато-бронзового цвета портьерой, как подлинный подарок живописцу, тем более что лицом был хорош, большеглаз и чернобров, а бороду носил недлинную, чуть раздвоенную и даже ароматную – об этом особливо заботилась юная попадья.

– О полковника Петрова жене слыхивал? – спросил вельможа. – Воля твоя, а тут что-то надобно предпринять. Бегает по улицам в придворном мундире!

– Господь ее посетил, – отвечал священник, прекрасно понимая, что вельможе охота не возмущаться, а обсудить занимательное происшествие. – А люди и дивятся…

– На то обители есть… – вельможа задумался, припоминая, видел ли он сам в детстве при обителях юродивых, или же об этом ему рассказывала тетка. Выплыло в памяти нехорошее лицо, но это, скорее всего, был деревенский дурачок, напугавший маленького вельможу на постоялом дворе.

– Подвиг юродства можно нести и не в обители.

– Подвиг юродства? Какой же подвиг? Молодая вдовушка по мужу затосковала и умом тронулась – так ее лечить надобно.

– Лечить-то можно, да не хочет. Ведь она не с ума сбрела, ложку мимо рта несет, а у нее все складно. Когда она домишко свой домоправительнице оставила и на улицу перебралась, родня восстала – мол, не может безумная сделки совершать. Так она весьма толково доказала, что, будучи в здравом уме и твердой памяти, домишко отдает, и бумаги подписала. И опять жить на улицу ушла.

– А при дворе и не слыхали! Точно ли подписала все бумаги и опять на улицу подалась? – вельможа предвкушал, как расскажет занятную новость сегодня вечером в одной гостиной, куда приезжал без жены, а жена, может, и знала, да молчала…

– Сам не видал, а люди сказывали.

– Уж не домоправительница ли ее с толку сбила? Домишко-то денег стоит.

– Как знать.

– Диковинный случай. Бывало, что вдовы через неделю после похорон с женихами под венец убегали. Бывало, что постриг принимали – и даже прехорошенькие… Бывало, дома запирались, годами света Божьего не видели. А чтобы в мужском – по улицам? Что, батюшка, отцы церкви об этом сказать изволили?

– Мужское носить – грех.

– Уж такой ли грех?

Они переглянулись. На придворных маскарадах дамы частенько появлялись в мужском, сама императрица Елизавета Петровна пример подавала. Была она высока, статна, и мундир чудо как шел к ней, позволяя уж заодно показать стройную, невзирая на полноту, ногу. С ней соперничала молодая жена наследника, великая княгиня Екатерина Алексеевна. Про эту, впрочем, говорили, что мужское платье надевает не только в маскарад, а и выходит в нем из дворца…

Вельможа, вспомнив недавнее, тихо рассмеялся.

– Время, – сказал, вставая, батюшка. – Темнеет нынче рано. А снег какой повалил!

– Снег? – вельможа, вскочив, устремился к окну. – Наконец-то! Ну, теперь пойдут катанья!

Он был еще очень молод и счастлив своей молодостью. Потому и забыл мгновенно про удивительную юродивую с ее грешным замыслом – перевоплотиться в покойного мужа. Если бы вельможе кто сказал, что его красавица-жена, не перенеся скорби вдовства, тоже на такое сподвигнется, – он замахал бы на собеседника белыми, тонкими, в дорогих кружевах руками.

Смерть была для него не то чтобы далека – она была невозможна.

* * *

Ноги в дырявых башмаках распухли и уже почти не ощущали холода.

Зимняя ночь, первая по-настоящему зимняя ночь Андрея Федоровича, грозила стать и последней. И до того падал с неба мокрый снег, через несколько часов обращаясь в слякоть, но сейчас, когда приморозило, он лег ровненько, таять не собирался, и всякое заветренное место, под забором ли, у стенки ли, куда мог прилечь отдохнуть уже привычный к неудобству Андрей Федорович, стало для лежания неподходящим.

Потому он брел и брел, бормоча молитвы, пока не начал весьма ощутимо спотыкаться. Наконец Андрей Федорович увидел что-то темное на снегу, округлое, обрубок какой-то, и невольно присел.

Снег падал ему на плечи и на поникшую треуголку. Падал – да и перестал.

Ангел, не выдержав этого зрелища, раскинул крылья, принимая на них снег.

Андрей Федорович поднял голову и увидел стоящего над ним в нелепой позе ангела.

Ангел был один, другой куда-то подевался. Андрей Федорович вгляделся – вроде тот, кто ему и полагается изначально, ангел-хранитель раба Божия Андрея, с бронзовым отливом длинных кудрей и скорбью на вечно юном лице.

– От снега охраняешь? – спросил. – От снежка, от дождика, от комариков? Поди ты прочь, Христа ради!..

Встав, Андрей Федорович побрел дальше. Ангел остался, заклятый именем Христовым. Он глядел вслед – и ему в лицо веял снег, и таял, и стекал наподобие слез.

Но слезы стали стыть на покрытых легким румянцем щеках. Сделались ледяными… Упали со звоном…

Ангел поспешил следом за Андреем Федоровичем.

Он увидел подопечного сидящим у забора на корточках. Андрей Федорович съежился, невольно, сам того не желая, он пытался хоть как-то согреться. Подойти ангел не мог. Но выстроить в себе, словно музыкальную фразу из клавесинных звуков, мысль о тепле – мог. Он стал сочинять тепло, сладкое, живое, стал ловить протекавшие по сырому воздуху струйки дыханий и лепить в себе сгусток тепла, наращивать его, весь в этот сгусток ушел – оставил лишь две свои руки, чтобы держать розоватый шар – хотя и не знал, как с ним быть дальше…