Брэнди Скиллаче

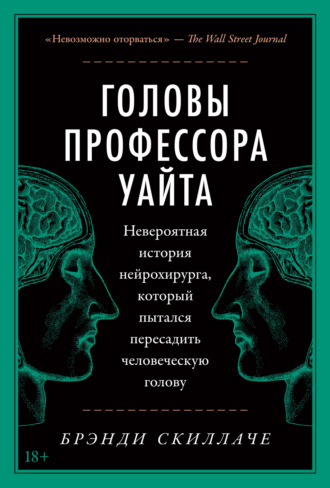

Головы профессора Уайта. Невероятная история нейрохирурга, который пытался пересадить человеческую голову

Дерзкая операция

Может быть, кое-кто из коллег по Гарварду считал Мюррея дураком, но это была неправда. Первого большого успеха в трансплантологии он достиг десятилетием ранее, в годы Второй мировой войны, прооперировав 22-летнего пилота, сбитого на Тихоокеанском театре военных действий. Пилот по имени Чарльз Вудс горел в самолете и получил ожоги более 70 % поверхности тела. Его привезли в главный военный госпиталь Вэлли-Фордж (штат Пенсильвания) без губ, век, ушей и носа: они полностью сгорели. Своей неповрежденной кожи для пересадки у пациента не хватало: требовалась донорская, и немало. Другого выхода у Мюррея не было, и он решил взять кожу трупов из госпитального морга.

Хирурги понимали: едва хозяин (организм Чарльза) осознает вторжение чужака (кожа мертвеца), он начнет вырабатывать антитела, специально предназначенные для борьбы с «захватчиком». В те времена медики уже установили, что иммунный ответ – функция белков, вырабатываемых клетками кровяной плазмы для истребления бактерий и вирусов. Увы, эволюция не может позволить себе чрезмерную разборчивость, и эти белки убивают все, что кажется им чужеродным[19]. И все же пересадку следовало попробовать: без кожного покрова, ограждающего внутренние ткани тела от микробов, Вудс умер бы от сепсиса, то есть общего заражения. Врачи должны были продлевать и продлевать пациенту жизнь, пока организм не начнет восстанавливать собственную кожу, – но прогнозы не обнадеживали. Мюррею предстояло все время срезать и снова пришивать лоскуты кожи, а по работам Холмана он знал, что каждый следующий трансплантат будет отмирать быстрее предыдущего. Однако… они не отмирали.

Через месяц после операции Мюррей отметил, что первые пересаженные лоскуты кожи по-прежнему держатся: они были живые и относительно целые. Сначала это казалось чудом, но вскоре Мюррей понял, в чем дело. Иммунная система пациента была настолько угнетена, что не могла вырабатывать антитела для борьбы с чужеродной тканью. Что-то подавляло иммунный ответ. И если иммунитет могут ослабить естественные причины, то уж тем более его можно ослабить искусственно. «И я принялся размышлять, – позже писал Мюррей, – получится ли когда-нибудь пойти глубже кожи»[20]. То есть пересаживать в человеческий организм донорские внутренние органы.

История удивительного спасения Чарльза Вудса попала в мировые новости, появилась на страницах Newsweek и привлекла внимание хирурга по имени Фрэнсис Мур. Мур лечил жертв печально знаменитого пожара в ночном клубе «Коконат Гроув», случившегося в 1942 году (этот пожар, унесший 492 жизни, до сих пор остается самым смертоносным в истории США)[21]. Работа с таким количеством обожженных пациентов заставила Мура заинтересоваться трансплантологией. В 1948 году его назначили главным хирургом клиники Бригама, и он немедленно развернул экспериментальную программу трансплантации почек – а возглавить ее пригласил Мюррея. Оба они верили в перспективы трансплантологии, но при этом понимали, что убедить мир в возможности успешной пересадки органов можно только после удачной операции. И у них все еще не было способа искусственно подавлять иммунитет, хотя оба верили, что когда-нибудь он найдется. Чтобы хоть немного снизить риск иммунного ответа, для первой операции им были нужны однояйцевые близнецы… Словом, в 1954 году внимание Джозефа Мюррея привлекло не только плачевное состояние Ричарда Херрика, но и существование Рональда, его здорового и сильного брата-близнеца.

За первые недели пребывания Херрика в клинике на столе Мюррея выросла толстая кипа анализов. Он выполнил 17 официальных тестов на проверку генетической идентичности близнецов Херрик, но только одно испытание оказалось убедительным: лоскут кожи с руки Рональда Мюррей пересадил на руку Ричарду, и кожа прижилась. Однако сомнения оставались. Утром 23 декабря по дороге в клинику Мюррей услышал, как его любимая радиопрограмма была прервана экстренным выпуском новостей: «врачи клиники бригама планируют смелую операцию»[22]. Эти новости услышали, вероятно, только жители Бостона и окрестностей, но Мюррею показалось, что на него смотрит весь мир. Стоит допустить ошибку – лабораторию могут закрыть, финансирование программы прекратить, а развитие трансплантологии будет отброшено назад лет на десять, если не больше. Плохо, если не удастся спасти Ричарда, но, учитывая его состояние, такой исход вполне закономерен. Страшнее и печальнее было бы потерять его здорового брата Рональда. Эта операция, думал Мюррей, будет первой в истории медицины, когда здоровый человек подвергнется хирургическому вмешательству без малейшей пользы для себя. Жертва Рональда пойдет во благо только его брату.

Никто не готов к приходу будущего. Оно надвигается со скоростью жизни, мы рискуем и что-то меняем за считаные мгновения. Мюррей и его команда не знали, что собираются творить историю: гораздо более вероятным казался громкий провал. В наши дни в пересадке органов нет ничего необычного – мы постоянно слышим об успехах трансплантологии и даже, возможно, встречаем людей с пересаженными органами, – и потому трансплантация не вызывает того трепета и изумления, как раньше. Генетика может поведать, каким причудливым путем формировалась наша уникальная ДНК, а исследования человеческого микробиома рассказывают о сонмах организмов, живущих внутри нас: от бактерий до паразитов. Но трансплантация означает помещение чужеродного внутрь собственного. Для этого нужно разъять созданное природой, отодвинуть мышцы, освободить орган от оболочек… и затем воссоздать то, что природа выращивала с нуля.

Экспериментальная хирургия всегда имеет дело с «мы можем» и «мы должны»: это философский спор, стоит ли вообще пытаться делать те или иные операции. Трансплантология – это не только практическая медицина, она поднимает вопросы о теле и душе – источнике жизни, как его ни назови. Что есть осмысленная жизнь? Кто определяет ее ценность и значимость? Кто решает, когда ее прекратить? Нащупывая границы возможного, Мюррей приоткрыл дверь в область куда более увлекательную (и странную), чем он мог вообразить. Трансплантология вопрошает, где кончается тело и начинается личность. Кто мы? Где мы? И как все это завтра повлияет на человеческий организм, мозг и душу? Едва ли именно такие вопросы занимали мысли Мюррея, увлеченно готовившегося к утренней операции. Но они уже тревожили 28-летнего ординатора, бродившего по коридорам мимо операционной.

Сирота на чужбине

До Рождества два дня. Роберт Уайт проталкивается сквозь толпу, заполнившую коридоры клиники Бригама. Как и все, он слышал новости, но его волнение объясняется не только небывалым событием. Уайт старше и несколько беднее остальных ординаторов, столпившихся в коридорах больницы и оживленно обсуждающих операцию, к которой готовится приступить доктор Мюррей, – операцию, которая изменит все.

Уайт, обаятельный мужчина в квадратных очках с черной оправой, в прошлом футболист, родился в 1926 году на Среднем Западе, в городке Дулут (штат Миннесота). Он был старшим сыном офицера береговой артиллерии в запасе, тоже Роберта Уайта. Это была большая семья рабочих людей со средним достатком, истых католиков: мать по имени Кэтрин, брат Джим, вдовая тетка Хелен и двое ее сыновей, кузены Роберта, Пэт и Билл. Все жили под одной крышей. Тетя Хелен прежде была учительницей, пока авария не унесла жизнь ее мужа; после этого она стала домашней помощницей сестры, так что их дети росли вместе буйной оравой. Немного суматошная, небогатая, но теплая и сердечная семья переехала в Миннеаполис, где 15-летний Роберт поступил в католическую школу де ла Салля. Биологию там преподавал отец Чарльз. На экзамене нужно было вскрыть лягушку, и не просто вскрыть, а извлечь ее крошечный мозг. До того дня Уайт, плотный и коренастый, больше интересовался спортом, чем наукой, и уж точно не выказывал никаких способностей к работе со скальпелем. Класс начал резать, и вскоре на столах красовались лужицы и потеки – комки лягушачьего мозга из вскрытых черепов. Подойдя к столу Уайта, отец Чарльз увидел неповрежденный лягушачий мозг, поблескивающий гладкой оболочкой. «Уайт, вам надо идти в нейрохирурги»[23], – заметил он. Роберт Уайт будет рассказывать об этом экзамене до конца своих дней.

Именно тогда Уайт впервые задумался о жизни после школы – и о том, не покинуть ли Миннесоту. Летом 1941 года он уже примерял на себя образ доктора Уайта, хирурга. Но мир за пределами Уошборн-авеню катился в пропасть. Гитлер вторгся в Польшу, Франция и Англия объявили Германии войну. В сентябре 1941 года, когда Уайт перешел в выпускной класс, в США призвали резервистов, и отец Роберта тоже получил повестку. Еще не вступив в войну, страна уже воевала.

Законы о нейтралитете 1930-х годов не позволяли США продавать союзникам продукцию военного назначения, но Америка, будто конвейер, непрерывно поставляла в Европу деньги, оружие и другие остро необходимые товары[24]. А более миллиона мужчин и женщин в военной форме отправились в другом направлении, на Тихий океан, и среди них был Роберт Уайт-старший. Он получил назначение на Филиппины, где ему предстояло командовать батареей береговой артиллерии в Манильской бухте. Казалось, что это немыслимо далеко: другой мир, почти другая планета, а офицерского жалованья Уайта-старшего семье не хватало. Тетя Хелен сумела устроиться учительницей начальной школы, братья после занятий ходили подрабатывать на железную дорогу. Сентябрь сменился октябрем, а кинохроника состояла только из плохих новостей. Уайты зажигали свечи в прохладных апсидах местной церкви и молились, чтобы война не разгорелась. Все ждали писем.

4 сентября 1941 года: «Проснувшись утром, я увидел, что нас сопровождает эсминец, – писал Уайт-отец в дневнике. – Наш крейсер шел с нами, сначала с одного борта, потом с другого. Ободряет, честно говоря… Жаль, Хелен не знает, как мне пригодился ее предусмотрительный подарок, набор для письма». С шестого числа на судне пришлось экономить воду, закрыли душевые. Налетел шторм, море волновалось, и пошли слухи, что в Атлантике американский эсминец подвергся нападению. В ближайшую субботу Уайт в дневнике пересказывает эти новости:

Утром 4 сентября 1941 года эсминец «Грир» (DD145) по пути из Ньюфаундленда в Исландию установил гидролокационный контакт с немецкой подлодкой… Эсминец держал акустический контакт с целью 3½ часа, когда с борта заметили направляющуюся к кораблю торпеду.

Опасность таилась всюду. Транспорт с 1400 человеками на борту представлял собой отличную плавучую мишень посреди Тихого океана и шел без огней, чтобы не выдать себя врагу. В темноте на судно обрушивались десятиметровые волны.

17 сентября транспорт прибыл в форт Драм – островок на входе в Манильскую бухту. На этом мощно укрепленном острове, также известном как «бетонный линкор», солдаты и офицеры 59-го полка береговой артиллерии не нашли ни особого уюта, ни развлечений. Дни становились длиннее, но тянулись пустой чередой – вплоть до 8 декабря, когда Япония ударила по Пёрл-Харбору. Война началась всерьез, и еще никто не знал, что юг Тихого океана вскоре окажется в руках врага. «Чувствую себя сиротой на чужбине», – писал Уайт в день Рождества в туннеле форта Драм, единственном месте, защищенном от бомб. Бетонное убежище, похожее на бункер – или гроб, оберегало гарнизон до мая 1942 года, когда форт оказался в руках врага. Судьба Уайта-старшего оставалась с тех пор неизвестной.

Худшая новость – отсутствие новостей. В доме Уайтов в Миннесоте все ждали. И ждали… И вот военный капеллан, эвакуированный вместе с несколькими высокими чинами из форта Драм за два месяца до его падения, наконец вернул в дом на Уошборн-авеню небольшой блокнот с дневниковыми записями, «предусмотрительный подарок» тети Хелен. Последняя запись в нем начиналась словами: «Разные неприятные вещи, которые я сюда пишу, не означают ни уныния, ни отчаяния… это просто заметки на будущее, когда дневник станет особенно интересен». А заканчивалась словами «Но, конечно же…», обрываясь на середине предложения. Молчание этой последней строки опустилось на семью, как погребальный саван. Уайт-старший был жив, когда писал эти слова. Может быть, он жив и поныне, может быть, он в беде и ждет спасения. В начале 1944 года Роберту исполнилось 18, и он записался в армию добровольцем. Его мать изводилась от тревоги, но юноша твердо намеревался отыскать отца.

В июне Уайт окончил школу лучшим учеником выпуска – а вскоре, стриженый, бритый и чисто вымытый, уже ждал приказа. С прямой спиной он сидел в вербовочном пункте, напряженно ожидая, пока офицер прочтет его дело. Отличная успеваемость, интерес к науке, выдающиеся способности, быстро усваивает, легко переключается. Как и многих, Уайта должны были отправить в пехоту: немцы наступали в Арденнах, и американская армия несла огромные потери[25]. Достаточно вспомнить фотохронику: плотно закутанные солдаты, шагающие по бесконечным белым дорогам, деревья под слоем снега, стылые траншеи, заваленные мертвыми и умирающими. Армии требовалось мясо – но еще отчаяннее она нуждалась в медиках. «Ждите», – сказал вербовщик и вышел. С полчаса Уайт разглядывал стену кабинета. Минуты показались ему вечностью. Наконец дверь распахнулась, и офицер объявил новое распоряжение: Уайта направляли в медицинскую службу[26]. Его привезли в Индиану, где ему предстояло пройти нечеловечески интенсивный курс лабораторной медицины: анализы крови, пробы воды, тонкости полевого снаряжения, основы первой помощи. А после этого Уайт окажется не в Бельгии, а на Филиппинах – той же далекой окраине мира, где двумя годами ранее пропал его отец…

Сначала Уайт прибыл на остров Лусон. Там он совмещал основную работу – лечить солдат, больных малярией, – с самыми разными строевыми обязанностями. Он охранял склады с продовольствием, проверял воду на паразитов. Уайту не нужно было на передовую, но это не уберегло его от душевных ран. В свободное время – свободное от напряженной работы в тяжелых условиях, в жаре и сырости, – он объезжал лагеря (уже захваченные американцами) и медпункты, разыскивая следы отца. Уайту казалось, что он попал на Филиппины не случайно: должно быть, само Провидение привело его сюда. Но ни в каких списках не оказывалось заветного имени, и на территории, отбитой у врага, тоже не обнаруживалось следов Уайта-старшего. Зато обнаруживались братские могилы.

После капитуляции Японии в августе 1945 года Уайта перевели в японский город Киото, в госпиталь Красного Креста. Уайт, 19-летний парень, за 10 дней обустроил клиническую лабораторию и приступил к исследованию проб воды. Помещение он делил с хирургами и другими врачами, медперсоналом и техниками. В госпиталь постоянно поступали больные и раненые, многие – с изувеченными конечностями. Первые пластические хирурги пытались восстанавливать лица, исправляя чудовищные последствия взрывов и прямых попаданий. Какой части организма может лишиться человек, все же оставаясь собой?

Душевного покоя Уайт искал в синтоистских храмах по ближним пригородам. Над кронами деревьев по горам и долинам плыли красно-лаковые крыши святилищ, где отправляли культ одновременно и странный, и узнаваемый. Как, недоумевал Уайт, совмещается ужас войны с культурой, которая поклоняется божественному? Он в достаточной мере владел японским, чтобы понимать, что и здесь война не пощадила людей, – и принялся размышлять о своей вере. Он любит медицину, но не правильнее ли будет облачиться в сутану? И внезапно перед ним как будто открылись две дороги: одна к церковной кафедре, другая к операционному столу. Но, думая о городах, стертых с лица земли атомными бомбами, о воротах концлагерей, изрыгающих еле живых женщин и детей, об израненных и психически истощенных солдатах, он понял, что верным был его первоначальный выбор. Ему хотелось спасти все жизни – или хотя бы сколько получится.

И, конечно, Уайт надеялся, что еще не поздно спасти отца. Но однажды, к тому времени, когда он провел в Киото уже несколько месяцев, к нему прибыл мотокурьер с пакетом от Дугласа Макартура, генерала армии США и фельдмаршала филиппинской армии. В письме генерал выражал Уайту соболезнования: «Мы нашли могилу вашего отца». Роберт Уайт-старший, брошенный японцами в манильскую тюрьму Олд Билибид, прожил после падения форта лишь несколько месяцев. Прочитав послание Макартура, Уайт отправился в Манилу, постоял над могилой отца и написал короткое письмо домой: «Я здесь, с ним». Имя и дата на камне, смесь боли и облегчения. Задача выполнена, война закончена. Ближайшим рейсом Уайт улетел домой в Миннесоту.

Военная служба подарила Уайту опыт, который ни за что не приобретешь в колледже. Он изучил бактериологию, эпидемиологию (контроль за распространением болезней), занимался лабораторным исследованием крови, проб воды – однажды, после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, ему пришлось измерять уровень радиации. На войне он выполнял работу и медика, и лаборанта, оказывал хирургическую помощь, но поступить в университет без диплома об окончании колледжа он все равно не мог. Так что, воспользовавшись законом о льготах для военнослужащих, Уайт поступил в колледж Сент-Томас в городе Сент-Пол (штат Миннесота). Через два года он поступил в Университет Миннесоты и получил диплом химика, а осенью 1951 года подал документы в медицинскую школу университета.

В этом университете учились и преподавали знаменитые люди – например, Филип Хенч, за год до поступления Уайта получивший совместно с другими учеными Нобелевскую премию за открытие гормона коры надпочечников кортизона, или Флойд Джон Льюис, которому еще только предстояло (в 1952 году) провести первую успешную операцию на открытом сердце. Но статус предполагал и высокие требования. Многие из когорты молодых рьяных студентов, что поступили вместе с Уайтом, не выдержали учебных нагрузок, да и сам Уайт, не проучившись и года, получил вызов к декану. Второй раз в жизни он сидел перед человеком, молча изучавшим список его научных достижений. Неужели выгоняют? «Роберт, вам место не здесь, – начал декан, и Уайт приготовился к дурному известию. – Вам место в медицинской школе Гарварда». Итак, Уайт переходил в одну из лучших медицинских школ страны, где ему назначили полную стипендию: у другого от такой невероятной удачи могла пойти кругом голова. Уайт окончил Гарвард с отличием в 1953 году и стал ординатором в клинике Питера Бригама, у Фрэнсиса Мура, в отделении общей хирургии – буквально через дверь от операционной, где спустя год или около того произойдет первая в истории пересадка внутреннего органа. Уайт прибыл как раз вовремя.

Бостон, 23 декабря 1954 года: операция у близнецов Херрик назначена на 8 часов 15 минут утра. Первые полтора часа Мюррей ждет за дверью, слушая по радиотрансляции, как оперируют Рональда. Врачам приходится работать быстро, причем без права на малейшую ошибку. Один близнец, одна почка: единственная попытка. К 9:50 хирурги выделили кровеносные сосуды, снабжающие донорскую почку, но не решались пока их перерезать: Мюррей еще должен был подготовить Ричарда к приживлению нового органа[27]. В отличие от прежних опытов, когда донорскую почку помещали пациенту в бедро, на этот раз речь шла о пожизненной имплантации в брюшную полость.

Состояние Ричарда ухудшилось настолько, что страдал уже его разум, и Мюррей понимал, что в этом случае сама операция – смертельный риск. Даже давать пациенту наркоз казалось опасным – но ведь он все равно умрет, если врачи спешно что-нибудь не предпримут. Ричарда вкатывают в операционную, заматывают в серо-зеленые простыни, и Мюррей тут же делает первый разрез в брюшной стенке. Пройдя мышцы, он осторожно отводит в сторону брюшину, удерживающую кишечник. Серией тщательно выверенных движений Мюррей пережимает артерии, снабжающие кровью почку и ногу пациента. Затем, глубоко вздохнув, дает знак Фрэнсису Муру прервать кровоснабжение здоровой почки Рональда и извлечь ее[28].

Они называли этот этап «сухим периодом»: решающие, насыщенные адреналином минуты между изъятием органа и восстановлением кровотока в его тканях. Каждая мышца, нерв, волокно дрожат, как проволока взрывателя; каждое движение должно быть предельно точным; каждая секунда имеет значение. Мур приносит почку в обыкновенной кювете, обернутой обыкновенным влажным полотенцем: «Скромный транспорт для столь драгоценного груза»[29], – позже будет вспоминать Мюррей. В этой кювете, в зажимах, лежат ключи от «города» Ричарда. Мюррей помещает почку в брюшную полость, но не может запустить кровоток, пока хирурги-ассистенты не соединят «родные» сосуды с донорским органом. Вот уже почечную артерию пришили к подвздошной артерии Ричарда. Часы показывают 10:10, но зажимы еще нельзя снимать. Пролетают еще полчаса, хирурги потеют от жарких ламп и от всеобщего внимания: радиостанции Большого Бостона, отчаянно жаждущие новостей, раз за разом повторяют сюжет о пересадке. Только в четверть двенадцатого операционная бригада закончила сшивать все сосуды. «В операционной, пока мы осторожно снимали зажимы, все затаили дыхание»[30], – вспоминал Мюррей. Только звуки аппаратов – привычный шум операционной – нарушают тишину, когда кровь начинает поступать в донорский орган. Почка набухает и розовеет: она оставалась без кровоснабжения час двадцать две минуты, как и нога Ричарда. Освобожденная из зажимов, почка принимается пульсировать – и выполнять свою работу. Уже через какие-то минуты моча так обильно поступает в катетер, что санитарам приходится вытирать ее с пола[31]. Хирурги вводят свободный конец мочеточника пациента в мочевой пузырь[32], и тут же восстанавливается нормальный отток мочи. Мюррей вздыхает с облегчением: первые трудности одолели. Теперь ждать.

Близнецы Херрик выйдут вдвоем из клиники Питера Бригама всего через две недели – и это будет первый живой успех трансплантологов. Для Ричарда и Рональда, чьи организмы развились из одной разделенной яйцеклетки, пересадка почки означала соединение «знакомых» друг с другом тканей. Впрочем, когда в организме Ричарда возобновилась циркуляция жизненно важных жидкостей, обе его почки оставались на месте. Он стал человеком с тремя почками, а брат Рональд остался с одной. Ричард перенес не замену, а добавление почки – и это тоже несло в себе определенные риски. Мюррей опасался, что больные почки «заразят» новую, и хотел как можно скорее их удалить. Доктор Меррил, бывший лечащий врач Ричарда, был настроен более консервативно и считал, что их нужно оставить. В итоге больные почки остались в организме больного как зарытые в землю мины – эту смерть Ричард носил в себе еще целый год, пока Меррил наконец не согласился, что удаление необходимо. После второй операции дела у Ричарда шли хорошо: он излечился от психоза и вернулся к активной жизни. Женился на медсестре, которая ухаживала за ним в больнице, и почка брата служила ему как собственная. «Почка брата-близнеца спасла пациенту жизнь» – напечатали на первой полосе The New York Times, а за ней подобными заголовками запестрели прочие газеты страны (и других стран): все возвещали зарю новой эпохи. И новая эпоха пришла.

Фрэнсис Мур продолжал поощрять инновации. Он убедил клинику Бригама организовать первые в стране кардиохирургические бригады. Его и сегодня помнят прежде всего как самого «заразительного» преподавателя Гарвардской медицинской школы – возможно, за всю ее историю. Он предоставил Мюррею стартовую площадку, шанс проявить себя; под его внимательным присмотром стал успешным хирургом и Роберт Уайт. Мур назначил Уайта на операцию всего лишь через несколько месяцев после его прихода в ординатуру. Это вышло неожиданно – Уайт готовился ассистировать на операции по удалению аппендикса и заигрывал с операционной сестрой, но тут Мур попросил старшего хирурга отойти в сторону и дать парню попробовать силы. Один у стола, с медсестрой, спокойно и вовремя подающей инструменты, Уайт ожил. Обнаженный нерв бытия пульсировал под его ладонями. Ничего подобного прежде он не переживал – и за этим азартом он будет теперь гнаться до конца своих дней. Уайт вырезал аппендикс, спас пациента и наложил безукоризненный шов. А с той медсестрой по имени Патрисия они через год поженились. «Я влюбился у операционного стола», – будет рассказывать Уайт, но влюбился он и в операционный стол тоже. И ему было мало просто делать операции. Он хотел придумывать новые, раздвинуть границы возможного для хирургии.

Однако этот вопрос – что может наука? – тянет за собой множество других, сложных и даже зловещих. Таких, о которых многие хирурги предпочитают не думать. В 1963 году на I международном конгрессе по трансплантации почек, состоявшемся в Вашингтоне, во время обсуждения вопроса, когда можно «отбирать» орган у трупа – в смысле, с какого момента донор достаточно мертв[33], – один из участников заявил: «Я не собираюсь ждать, пока патологоанатом констатирует смерть. Мне нужна почка, я ее беру»[34]. Этот взгляд не отличался новизной. Долгое время медицина полагалась на похитителей мертвецов, которые под покровом ночи раскапывали свежие могилы. Нужда в них во многом отпала на рубеже XIX–XX веков, когда появились законы о передаче тел для науки, порожденные отчасти скандалом (на препараторском столе случайно оказалось тело влиятельного белого политика), а отчасти – новыми представлениями о медицинской этике и научном прогрессе, подразумевающими гражданское участие: общественности предоставили слово. А команда Мюррея своей успешной операцией положила начало эпохе «собирателей урожая» (то есть «вырезателей органов») и новых регламентов – и даже нового определения самой смерти.

Брать жизнь у мертвых – это противоречит нашим самым свято хранимым (пусть и не всегда сознательно) верованиям. Сомневаются многие, от христиан, исповедующих воскресение во плоти и намеренных «предстать перед Иисусом целыми»[35], до людей, опасающихся незаконного изъятия органов на продажу тем, кто предложит самую высокую цену. Трансплантация человеческих тканей заставляет нас ломать головы над фундаментальным вопросом: где в этом непрерывно пульсирующем царстве клеток и нервов обитает живая душа? В здоровом состоянии тело и личность кажутся нам неразделимыми. Но в болезни, в смерти не страдаем ли мы под тяжестью плоти, не боремся ли с ней, как будто это нечто отдельное от нас? Как в таком случае человек понимает, что он – это он?

Болезнь, отнявшая у Ричарда Херрика почки, через восемь лет после операции вернулась и отняла у него жизнь. За те месяцы, пока больные почки оставались на месте, инфекция распространилась на пересаженную и потом год за годом медленно убивала человека. Мюррей продолжил делать пересадки – уже не между близнецами, а между никак не связанными донорами и реципиентами – и пробовал различные способы подавления иммунного ответа: от радиации до химиотерапии. В конце концов появятся препараты, способные решить эту задачу, и Мюррей, хотя к тому времени он уже отойдет от трансплантологии и будет заниматься восстановлением лиц, получит за свои передовые изыскания Нобелевскую премию по медицине.

Уайт никогда не интересовался почками. Он оставался верен единственной страсти – с того момента, как, вскрыв череп лягушки, обнажил ткань мозга. В 1955 году он оставил клинику Бригама, чтобы писать диссертацию по неврологии в Университете Миннесоты, и одновременно стал научным сотрудником отделения физиологии в клинике Мэйо – то есть, по сути, у него были сразу две постоянные работы. Как хирургу, Уайту вновь пришлось постоянно иметь дело с травмами и ранами, теперь уже не с боевыми, а с последствиями неудавшихся самоубийств, автомобильных аварий и других трагических случаев. Как и почки, мозг, чтобы жить, должен получать кровь и кислород. Уайт умел остановить кровотечение, старался как мог восстановить повреждения, но каждая секунда выкашивала живые клетки мозговой ткани. Случалось, пациенты умирали. А иные выживали – биологически, – но оставались «овощами». Сколько именно этого драгоценного вещества можно потерять, задавался вопросом Уайт. Или, если вернуться к мрачным вопросам, которые вставали перед ним на войне, – без чего ты перестанешь быть собой?

Своего первого пациента Уайт потерял в клинике Мэйо. И потом потерял еще немало. Внутричерепные гематомы, кровоизлияния в мозг от лопнувших сосудов, уносили жизни после дорожных аварий. Рак пожирал здоровый мозг, оставляя людей парализованными или лишенными речи после хирургического вмешательства. Уайт не раз присутствовал у постели больного в тот момент, когда энцефалограмма переставала регистрировать мозговые волны, хотя у человека еще билось сердце и работали легкие. И мало-помалу в голове Уайта, пока он занимался больными, формировалась некая идея, продиктованная его пониманием долга, личным горем и католической верой. «Я не думаю, что душа находится в руке, в сердце или в почках, – напишет он позже, словно бы соединяя медицину с проповедью. – Я полагаю, что физическим вместилищем души служит мозговая ткань»[36]. Если он придумает, как уберечь этот ком серого вещества от распада, как поддерживать в нем жизнь, тогда он сможет уберечь самое святое.

Уайт спрашивал себя: а что, если Мюррей не довел мысль до конца? Что, если рецепт спасения жизней не в пересадке отдельных органов, а в замене их всех разом? «Жизнь драгоценна и хрупка, и за нее часто приходится сражаться», – скажет доктор Мюррей в 2004 году на Всемирных трансплантационных играх, где в олимпийских видах спорта состязаются спортсмены с пересаженными органами. Доктор Уайт, однако, не хотел пересаживать почки, сердца и легкие: он хотел пересаживать «личность» из разрушенного болезнью тела в новое, здоровое. Еще в аспирантуре он выбрал цель на всю жизнь: трансплантация мозга.