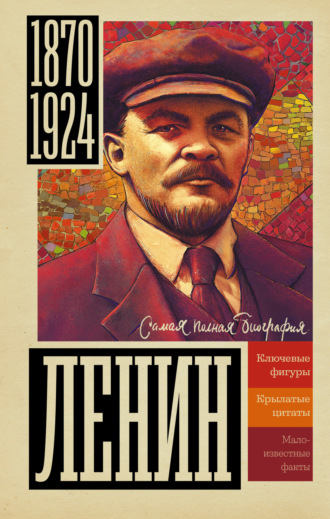

Борис Соколов

Ленин

Достать золотые обручальные кольца в Шушенском не было возможности, а съездить за ними в Минусинск не разрешил исправник. Выручил всё тот же Оскар Александрович Энгберг, который, действительно, во хмелю был буен, но зато имел золотые руки. Добряк эстонец изготовил кольца из медного пятака.

Был ли их брак своеобразным революционным «браком по расчёту»? Не была ли Надежда Константиновна из разряда тех фиктивных «невест», что сам же Ленин предлагал выделить членам «Союза борьбы», чтобы было кому помогать им в тюрьме и ссылке? Или перед нами действительно романтический союз двух страстно влюбленных друг в друга людей, не менее страстно любящих и революцию? Те, кто Ленина терпеть не может, поддерживают слухи, что вождь величайшей (как бы к ней ни относиться) революции ХХ века был банальным импотентом и, следовательно, никаких отношений сексуального характера ни с супругой, ни с кем-либо иным не имел и иметь не мог. Пожалуй, единственным аргументом тут служит отсутствие у Ленина и Крупской детей. Слухи эти, как представляется, достаточно легко опровергнуть. Вот, например, воспоминания Крупской о жизни в Шушенском: «По вечерам мы с Ильичом никак не могли заснуть, мечтали о мощных рабочих демонстрациях, в которых мы когда-нибудь примем участие».[32] И тут же: «Мы ведь молодожёны были – и скрашивало это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти. Мещанства мы терпеть не могли, и обывательщины не было в нашей жизни. Мы встретились с Ильичом уже как сложившиеся революционные марксисты – это наложило печать на нашу совместную жизнь и работу».[33] В ту пору, конечно же, подробно писать в мемуарах о «молодой страсти», а уж тем более применительно к вождю мирового пролетариата, представлялось абсолютно невозможным. Но глухое признание Крупской доказывает, что не только «мечтам о мощных рабочих демонстрациях» предавались они с Лениным в Шушенском. Любовь и революция для них слились воедино.

Но вернёмся в Шушенское. Жизнь там Ульянова и Крупской (в браке она сохранила девичью фамилию) напоминала едва ли не пребывание на курорте. 8 рублей в месяц Владимир Ильич получал как ссыльный. Такое же пособие после венчания стала получать и Надежда Константиновна. Крупская вспоминала: «Дешевизна в этом Шушенском была поразительная… Владимир Ильич за своё “жалованье” – восьмирублёвое пособие – имел чистую комнату, кормёжку, стирку и чинку белья – и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват – одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест – покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте… рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю… В общем, ссылка прошла неплохо».[34] Сам Ильич ещё в октябре 1897 года с удовлетворением писал матери: «Все нашли, что я растолстел за лето, загорел и высмотрю совсем сибиряком. Вот что значит охота и деревенская жизнь! Сразу все питерские болести побоку!»[35] Это подтвердила и Надежда Константиновна, через несколько дней после приезда в Шушенское написав Марии Александровне Ульяновой: «По-моему, он ужасно поздоровел, и вид у него блестящий сравнительно с тем, какой был в Питере. Одна здешняя обитательница полька говорит: “Пан Ульянов всегда весел”. Увлекается он страшно охотой, да и все тут вообще завзятые охотники, так что скоро и я, надо думать, буду высматривать всяких уток, чирков и т. п. зверей».[36]

Питались Владимир Ильич и Надежда Константиновна целиком за казённый счёт. А на дополнительные расходы, например, на дантиста, к которому Ульянов ездил лечиться в самый губернский центр Красноярск, исправно поступали переводы от Марии Александровны. Мать Ленина поддерживала детей с помощью специального денежного фонда, который составили доходы от проданной недвижимости: дома в Самаре, имения Кокушкино, хутора Алакаевка. Получал Ульянов и литературные гонорары, хотя и не очень большие. На эти гонорары он в основном покупал нужные для работы книги, которые родные исправно высылали в Шушенское.

Но не только и даже не столько политико-экономические статьи занимали его в ссылке. Мария Ильинична Ульянова вспоминала: «Если Владимир Ильич умел систематично, усидчиво и крайне плодотворно работать, то он умел и отдыхать… Лучшим отдыхом для него была близость к природе и безлюдье».[37] Шушенское в этом смысле было почти идеальным местом. Надежда Константиновна так рисует их занятия в одном из писем свекрови: «В Шуше очень даже хорошо летом. Мы каждый день ходим по вечерам гулять, мама-то далеко не ходит, ну а мы иногда и подальше куда-нибудь отправляемся. Вечером тут совсем в воздухе сырости нет и гулять отлично. Комаров тут много, и мы пошили себе сетки, но комары почему-то специально едят Володю, а в общем жить дают. Гулять с нами ходит знаменитая “охотничья” собака, которая всё время, как сумасшедшая, гоняет птиц, чем всегда возмущает Володю. Володя на охоту это время не ходит (охотник он всё же не особенно страстный), птицы что ли на гнёздах сидят, и даже охотничьи сапоги снесены на погреб. Вместо охоты Володя попробовал было заняться рыбной ловлей, ездил как-то за Енисей налимов удить, но после последней поездки, когда не удалось поймать ни одной рыбёшки, что-то больше нет разговору о налимах. А за Енисеем чудо как хорошо! Мы как-то ездили туда с массой всякого рода приключений, так очень хорошо было. Жарко теперь. Купаться надо ходить довольно далеко. Теперь выработался проект купаться по утрам и для этого вставать в 6 ч. утра. Не знаю уж, долго ли продержится такой режим, сегодня купание состоялось. Вообще теперешняя наша жизнь напоминает “форменную” дачную жизнь, только хозяйства своего нет».[38]

Мария Ильинична также вспоминала: «Жизнь в ссылке оказала хорошее действие на здоровье Владимира Ильича – он вел там правильный образ жизни, много гулял и в результате значительно окреп и поправился. Но чем больше приближался конец «шушенского сидения», тем Владимир Ильич становился нервнее: с одной стороны, он обеспокоился, что срок ссылки будет ему продлен, с другой – волновали мысли и планы о дальнейшей работе. Владимир Ильич похудел, стал страдать бессонницей и, помню, поразил и мать, и всех нас своим видом, когда наконец выбрался из Сибири и приехал к нам в Москву».[39]

Охотником и рыбаком Владимир Ильич, видно, был не слишком удачливым. Так же как Надежда Константиновна хозяйкой была никакой. Потому и было необходимо постоянное присутствие матери, что у дочери-революционерки всё из рук валилось. Крупская вспоминала: «Мы с мамой воевали с русской печкой. Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клёцками, которые рассыпались по исподу».[40] Пришлось взять прислугу. 14 октября 1898 года Крупская писала матери Ленина: «Наняли девочку, которая теперь и помогает маме по хозяйству и всю черную работу справляет».[41]

29 января 1900 года у Ульянова истёк срок ссылки. Крупской пришлось отбыть в Уфу, где предстояло дожидаться окончания её ссылки. Следовать во Псков, который избрал местом жительства муж, жене не разрешили. Владимир Ильич выбрал этот город прежде всего из-за близости к Петербургу, где надеялся периодически бывать: заниматься в библиотеке, налаживать прерванные арестом и ссылкой связи. В принципе он мог бы выбрать местом жительства Уфу, но для Ленина интересы дела всегда стояли выше личных. К тому же он подал прошение на выезд за границу, откуда из Пскова ехать было гораздо ближе, чем из Уфы. Но когда в марте 1900 года Надежда Константиновна заболела, Владимир Ильич добился разрешения полицейских властей навестить её, и прожил в Уфе три недели (к приезду мужа Крупская уже поправилась).

В ссылке Ленин написал по ранее собранному материалу книгу «Развитие капитализма в России», в которой доказывал, что, несмотря на преобладание крестьянства, Россия – страна капиталистическая. После окончания ссылки в феврале 1900 года Ленин, Мартов и А.Н. Потресов посетили ряд городов для установления связи с социал-демократическими организациями. 26 февраля 1900 года Ульянов прибыл в Псков, где ему разрешили проживать после ссылки. Там в апреле 1900 года состоялось организационное совещание по созданию общероссийской рабочей газеты «Искра», в котором приняли участие В.И. Ульянов-Ленин, С.И. Радченко, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, Л. Мартов, А.Н. Потресов, А.М. Стопани.

В Пскове Ленин встретился с тогдашним легальным марксистом и будущим кадетом и непримиримым противником большевиков князем Владимиром Андреевичем Оболенским. Тот оставил в своих мемуарах примечательный портрет Ильича: «В.И. Ульянов, впоследствии Ленин, имел очень невзрачную наружность. Небольшого роста, как коленка лысый, несмотря на свой молодой возраст, с серым лицом, слегка выдающимися скулами, жёлтенькой бородкой и маленькими хитроватыми глазками, он своим внешним видом скорее напоминал приказчика мучного лабаза, чем интеллигента».[42] И еще Владимир Андреевич утверждал: «Он был настолько поглощён социально-политическими вопросами, что никогда на другие темы не разговаривал с нами. Я даже представить себе не могу его разговаривающим о поэзии, живописи, музыке, ещё меньше – о любви, о сложных духовных переживаниях человека, а тем более о каких-либо житейских мелочах, не связанных с конспирацией».[43]

Надя же, конечно, смотрела на мужа совсем другими глазами, хотя, надо признать, что Оболенский в целом дал правильный портрет: красавцем Ленин, разумеется, не был. И тот же Оболенский подметил особенность отношения будущего вождя большевиков к людям: «Интерес к человеку ему был совершенно чужд. Общаясь с ним, я всегда чувствовал, что он интересуется мною лишь постольку, поскольку видит во мне более или менее единомышленника, которого можно использовать для революционной борьбы».[44] Столь же прагматический подход к знакомым и даже к друзьям отмечают и другие мемуаристы из враждебного большевикам лагеря. Однако вряд ли всё-таки с женой Ильич говорил только о революции. Хотя в воспоминаниях Крупской разговоры с мужем на отвлечённые темы встречаются редко. И Надежда Константиновна сама признавала: «Никогда не мог бы он полюбить женщину, с которой он расходился бы во взглядах, которая не была бы товарищем по работе».[45]

В начале мая 1900 года Владимир Ульянов получил в Пскове заграничный паспорт. В июне того же года он вместе со своей матерью М.А. Ульяновой и старшей сестрой Анной Ульяновой приехал в Уфу к Крупской. А уже в июле он прибыл в Австрию. Надежда Константиновна смогла присоединиться к нему только по истечении срока ссылки, спустя восемь месяцев. В мае 1901 года к ним в Мюнхен приехала Елизавета Васильевна. За границей Ульянову и Крупским предстояло прожить четыре года.

29 июля 1900 года Владимир Ильич приехал в Швейцарию, где провел с Плехановым переговоры об издании газеты и теоретического журнала. В конце лета 1900 года в Мюнхен приехали Ленин и Потресов. Они решили издавать «Искру». В редколлегию «Искры» вошли три представителя эмигрантской группы «Освобождение труда» – Плеханов, П.Б. Аксельрод и В.И. Засулич и три представителя «Союза борьбы» – Ленин, Мартов и Потресов. Парвус убедил редакторов «Искры» переехать в Мюнхен, но Плеханов остался в Женеве, а Аксельрод – в Цюрихе. Ленин жил в Мюнхене по болгарскому паспорту, который ему сделал Христиан Раковский. Ильич часто бывал у Парвуса, пользовался книгами его личной библиотеки, познакомился благодаря Парвусу со многими видными немецкими революционерами, в том числе с Розой Люксембург. Тогда Ленин относился к Парвусу весьма благожелательно. Еще до личного знакомства с ним, в письме Потресову от 26 января 1899 года он писал: «Насчет Parvusa – я не имею ни малейшего представления об его личном характере и отнюдь не отрицаю в нём крупного таланта».[46]

В декабре 1901 года в журнале «Заря» была опубликована статья под заглавием «Гг. „критики“ в аграрном вопросе. Очерк первый», которую Владимир Ульянов впервые подписал псевдонимом «Н. Ленин», под которым с тех пор он и стал известен в партии.

Начав издание «Искры», Ленин, Мартов и Потресов привлекли Парвуса к сотрудничеству. По словам Дойчера, «его статьи обычно выходили на первой странице „Искры“ – редакторы с радостью отодвигали свои передовицы на задний план, оставляя место для него».[47] 27 февраля 1901 г. Ленин писал П.Б. Аксельроду: «Молотов статью о финансах уже написал (для № 3 «Искры»). Иностранное обозрение обещал».[48] Для «Искры» Парвус использовал псевдоним – «Молотов». Его статья «Самодержавие и финансы» была опубликована в № 4 «Искры». Впоследствии, как известно, псевдоним «Молотов» позаимствовал у Парвуса большевик Вячеслав Михайлович Скрябин, под этим псевдонимом и вошедший в историю.

В 1902 году в книге «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения» Ленин отстаивал необходимость создания организации профессиональных революционеров: «Пусть не обижается на меня за это резкое слово ни один практик, ибо, поскольку речь идет о неподготовленности, я отношу его прежде всего к самому себе. Я работал в кружке, который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи, – и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров – и мы перевернем Россию! И чем чаще мне с тех пор приходилось вспоминать о том жгучем чувстве стыда, которое я тогда испытывал, тем больше у меня накоплялось горечи против тех лже-социал-демократов, которые своей проповедью «позорят революционера сан», которые не понимают того, что наша задача – не защищать принижение революционера до кустаря, а поднимать кустарей до революционеров».[49]

Он также был сторонником бескомпромиссной классовой борьбы и утверждал: «Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в ходе их движения вырабатываемой идеологии не может быть и речи, то вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии). Поэтому всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от неё означает тем самым усиление идеологии буржуазной».[50]

Заграничная агентура русской полиции напала на след «Искры» в Мюнхене. В апреле 1902 года редакции пришлось перебраться в Лондон. С апреля 1902 по апрель 1903 года В.И. Ленин вместе с Н.К. Крупской жил в Лондоне, под фамилией Рихтер, сначала в меблированных комнатах, а затем в снятых двух небольших комнатках в доме неподалёку от Британского музея, в библиотеке которого Владимир Ильич работал над своими сочинениями. В конце апреля 1903 года Ленин с женой отправились в Женеву, где стала издаваться «Искра», и оставались там до 1905 года.

В Лондоне Ленин встретился с Троцким, который позднее писал, что Ленин уже тогда был весь сосредоточен на работе: «Привычки и пристрастия богемы, столь тяготевшие над Мартовым, были Ленину совершенно чужды. Он знал, что время, несмотря на всю свою относительность, есть наиболее абсолютное из благ. Ленин проводил много времени в библиотеке Британского музея, где занимался теоретически, где писал обычно и газетные статьи».[51]

Есть позднейшие данные, что Надежда Константиновна имела серьёзную соперницу в их бытность за границей ещё до появления на ленинском горизонте Инессы Арманд. В 1935 году Герман Александрович Тихомирнов, заведующий Центральным партийным архивом Института Маркса, Энгельса, Ленина и помощник председателя Совнаркома В.М. Молотова, командированный ЦК во Францию для поиска и покупки писем и рукописей Ленина, встретился с бывшим большевиком Г.А. Алексинским. Позднее он докладывал: «При первой встрече он показал мне очень осторожно письма, судя по всему, написанные Лениным. Почерк, насколько я мог убедиться (вчитываться в них Алексинский не давал), абсолютно схож с ленинским. Эти письма, как говорит Алексинский, писались Лениным одной писательнице, которая была в близких отношениях с ним, но не была членом партии. Лицо это не хочет передавать эти письма нам, пока жива Надежда Константиновна. Эта женщина вполне обеспечена, так как получала средства от нас из Москвы и они проходили или через Менжинского, или через Дзержинского, а сейчас получает регулярно соответствующую сумму из вклада в банке».[52]

Мы не знаем, чем кончилась эта история, удалось ли Москве выкупить ленинские письма у безвестной французской писательницы. Но показательно уже одно то, что платило ей за молчание ведомство Дзержинского и Менжинского, всемогущее ЧК-ГПУ. Можно не сомневаться, что об этой же истории писал меньшевик Николай Владиславович Валентинов в своей книге «Встречи с Лениным»: «Только обладая множеством данных, вплоть до мелочей, можно иметь пред глазами полный, невымышленный образ человека, “сделавшего историю”. С этой точки зрения могла быть интересной появившаяся в издании Bandinière книга “ Les Amours Secrètes de Lénine ” (“Любовные тайны Ленина”), написанная двумя авторами – французом (вероятно, он был только переводчиком) и русским. Впервые в виде статей она появилась в 1933 году в газете Intransigeant (“Непримиримая”). За книгу многие ухватились, даже много писали о ней, поверив, что у Ленина были интимные отношения с некой Елизаветой К. – дамой “аристократического происхождения”. В доказательство авторы приводили якобы письма Ленина к этой К. Даже самый поверхностный анализ названного произведения немедленно обнаруживает, что оно плод тенденциозной и очень неловкой выдумки. Но если у Ленина не было этой секретной любви – отсюда не следует выводить, что в течение всей своей жизни он оставался верным только Крупской и не имел связи с другой женщиной».[53]

К сожалению, в российских библиотеках отсутствует книга «Любовные тайны Ленина», равно как и газета Intransigeant. Но не приходится сомневаться, что одним из соавторов книги был Алексинский. А вторым, вполне возможно, – таинственная Елизавета К. Почему можно прийти к такому выводу? А потому, что, по счастью, в Российской государственной библиотеке (бывшей Ленинской, а ещё раньше – Румянцевской) сохранился комплект за 1936 год «Иллюстрированной России», парижского журнала на русском языке. Там в октябрьских, ноябрьских и декабрьских номерах были опубликованы воспоминания Елизаветы К. (очевидно, в записи Алексинского) под названием «Ленин в действительности. Его роман с Елизаветой К***». При этом копирайт (право на публикацию) стоял довольно оригинальный: «G. Alexinski – Intransigeant», что, очевидно, предполагало первоначальную публикацию книги в газете Intransigeant. К тому же в публикации фотографически воспроизведены фрагменты автографов ленинских писем, адресованных Елизавете К. Думаю, что память подвела Валентинова, и на самом деле Intransigeant впервые поместила серию статей о тайной возлюбленной Ленина не в 1933-м, а в 1935 или 1936 годах, одновременно с «Иллюстрированной Россией» или немного раньше её. Ведь если Валентинов не ошибается в дате первой публикации книги – 1933 год, то получается явная нелепица. Выходит, что два или три года спустя, в 1935 или в 1936 году, в Москве ещё не знали, что письма, которые Алексинский пытается продать, давно уже обнародованы, и даже зазря платили бывшей любовнице Ленина приличную пенсию? Не исключено, что в Intransigeant при переводе на французский как общее содержание писем, так и, в особенности, столь ценимые Валентиновым мелочи могли быть искажены, что и вызвало недоверие Николая Владиславовича к опубликованным фрагментам.

В случае, если публикация писем в Intransigeant происходила одновременно с публикацией в «Иллюстрированной России» или непосредственно предшествовала ей, можно представить себе следующее развитие событий. Москва не только не стала покупать хранившиеся у Елизаветы К. ленинские письма, но и перестала выплачивать ей субсидию. К тому же начавшиеся в Москве политические процессы, в частности, осуждение на смерть старых друзей Ленина – Льва Борисовича Каменева и Григория Евсеевича Зиновьева, могли породить у Алексинского и Елизаветы К. страх за собственную жизнь. Ну как НКВД решит сэкономить на выплатах и просто уберёт нежелательных свидетелей, грозящих разрушить ленинский миф? Публикация же очерка о любви Ленина и Елизаветы К. с обильным цитированием ленинских писем позволяла не только заработать на гонорарах, но и давала некоторые гарантии. Теперь гибель публикаторов только привлекла бы к этой истории повышенное внимание зарубежной общественности. Поэтому в Москве решили сделать вид, что публикации в «Иллюстрированной России» как бы и не было. Тема отношений вождя большевиков и девушки из Петербурга на долгие годы оказалась в СССР под запретом.

Другая же версия, основанная на предположении, что Валентинов не ошибся с датировкой, предполагает крайний непрофессионализм НКВД и НКИД, два года не сообщавших ЦК о злосчастной публикации и продолжавшей платить Елизавете К. пенсию за давно уже нарушенное молчание. Впрочем, неразбериха в СССР существовала всегда. Поэтому и такой вариант возможен, хотя он и кажется мне маловероятным.

Но не только утаённая парижская любовь доказывает, что ничто человеческое Ленину не было чуждо. В переписке с Инессой Арманд, которой мы в дальнейшем коснёмся, порой проскальзывают намёки, относящиеся к интимной сфере.

Что же касается бездетности Крупской, то виноват здесь не Ленин, а её болезни. В апреле 1900 года, после отъезда из Шушенского Владимир Ильич из Пскова сообщал матери о здоровье Надежды Константиновны, находившейся тогда в Уфе: «Надя, должно быть, лежит: доктор нашёл (как она писала с неделю тому назад), что её болезнь (женская) требует упорного лечения, что она должна на 2–6 недель лечь».[54] Позднее, уже за границей, у Крупской обнаружилась базедова болезнь – воспаление щитовидной железы, причём в острой форме, так что пришлось даже делать операцию. А ведь эта болезнь, как известно, тоже не способствует деторождению.

Надежда Константиновна, с приездом матери полностью освободившаяся от хозяйственных забот, полностью отдалась партийным делам. По поручению мужа она занялась канцелярской работой: перепиской с социал-демократами, как оставшимися в России, так и оказавшимися за границей. После раскола партии в 1903 году на большевиков и меньшевиков Ленин стал признанным лидером первых. Рассылая письма карликовым в то время партийным организациям на местах, равно как и отдельным членам партии, он стремился осуществлять руководство движением. Получаемая же с мест информация помогала оценивать политическую ситуацию в России и расстановку сил в европейской социал-демократии.

Эмигрантская жизнь особых тягот вождю не приносила. Конечно, морально угнетала оторванность от Родины, но она до некоторой степени компенсировалась общением с русскими политэмигрантами. Материальных же проблем у вождя не было. Помощь Марии Александровны и партийная касса, пополняемая пожертвованиями людей небедных, вроде известного текстильного фабриканта Саввы Морозова, позволяли Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне существовать безбедно. Крупская свидетельствовала: «Расписывают нашу жизнь как полную лишений. Неверно это. Нужды, когда не знаешь на что купить хлеба, мы не знали. Разве так жили товарищи эмигранты? Бывали такие, которые по два года ни заработка не имели, ни из России денег не получали, форменно голодали. У нас этого не было. Жили просто, это верно».[55]

Похоже, что ни Ульянов, ни его жена не испытывали никаких угрызений совести, никаких комплексов вины по поводу своего сравнительно обеспеченного существования на фоне нищеты, ставшей уделом большинства эмигрантов. Ленин очень рано уверовал в собственную исключительность и своё относительно привилегированное положение воспринимал как должное. Крупская же мужа боготворила и только его видела во главе будущей победоносной революции в России и во всём мире. Что хорошо для Ленина, то хорошо для революции – этому принципу Надежда Константиновна неукоснительно следовала всю жизнь.

Она постепенно привыкала к эмигрантскому быту, осваивала немецкий язык. Помимо гимназических латыни и древнегреческого, Ленин владел немецким, английским и французским, но всеми тремя неидеально. В 1920 году, заполняя анкету при перерегистрации московских коммунистов, на вопрос «На каких языках, кроме русского, говорите, читаете, пишете?» Владимир Ильич ответил: «Французский, немецкий, английский; плохо все 3».[56] В июле 1901 года Надежда Константиновна писала Марии Александровне: «Я опять принимаюсь за немецкий язык, неудобно без языка: отыскала немку, которая будет давать мне уроки немецкого взамен русского… Всё собираемся мы с Володей в немецкий театр, но мы по этой части неподвиги порядочные, поговорим: “вот надо будет сходить”, да тем и ограничимся, то то, то другое помешает… Впрочем, и то сказать, настроение теперь как-то для этого мало подходящее. Чтобы пользоваться заграницей вовсю, надо ехать сюда в первый раз в молодости, когда интересует всякая мелочь… Однако в общем-то я довольна теперь нашей жизнью, вначале скучно было как-то, всё чуждо очень, но теперь, по мере того как входишь в здешнюю жизнь, чувство это пропадает. Вот только из России очень уж скупо пишут».[57] И в следующем письме от 2 августа она сообщала свекрови: «Володя сейчас занимается довольно усердно, я очень рада за него: когда он уйдёт целиком в какую-нибудь работу, он чувствует себя хорошо и бодро – это уж такое свойство его натуры; здоровье его совсем хорошо, от катара, по-видимому, и следов никаких не осталось, бессонницы тоже нет. Он каждый день вытирается холодной водой, да, кроме того, мы ходим почти каждый день купаться».[58]

Как видим, напряжённую работу удавалось вполне органично сочетать с отдыхом, с почти туристским образом жизни. Впрочем, Ульянова и Крупскую мало интересовала история и культура тех стран, где они жили. Даже в театр так и не собрались. Ведь думали-то они всё больше о России. Вот природу баварскую и швейцарскую, чувствуется, любили. Владимир Ильич, по словам хорошо знавшего его в эмиграции Валентинова, был приверженцем точного расписания дня – сна, работы, приема пищи, отдыха, прогулок. Последние Ленин очень любил и с удовольствием описывал их в посланиях матери. Так, в сентябре 1901 года он сообщал из Мюнхена: «Теперь здесь получше стала погода, после довольно долгого ненастья, и мы пользуемся временем для всяких прогулок по красивым окрестностям: раз не удалось уехать куда-нибудь на лето, так хоть так надо пользоваться!»[59] В то же время, как полагал Валентинов, Ленин был глубоко убежден, что «право на дирижерскую палочку в партии может принадлежать только ему… право утверждалось с такой простотой и уверенностью, с какой говорят: 2x2=4. Для Ленина это была вещь, не требующая доказательств. Непоколебимая вера в себя, которую много лет позднее я называл его верою в свою предназначенность, предначертанность того, что он осуществит какую-то большую историческую миссию, меня сначала шокировала. В последующие недели от этого чувства мало что осталось, и это не было удивительным: я попал в Женеву в среду Ленина, в которой никто не сомневался в его праве держать дирижерскую палочку и командовать. Принадлежность к большевизму как бы предполагала своего рода присягу на верность Ленину, на покорное следование за ним».[60]

Нельзя сказать, что супруги в эмиграции маялись от безделья, но не вызывает сомнения, что переписка, споры с товарищами по партии и работа над статьями и рефератами оставляли вполне достаточный досуг для приятного времяпровождения. Летом же они старались выбраться куда-нибудь на природу. А когда приехали в Лондон осенью 1902 года готовить II съезд РСДРП, то, как писал Ильич матери: «Мы с Надей уже не раз отправлялись искать – и находили – хорошие пригороды с „настоящей природой”».[61] Надежда Константиновна в свою очередь вспоминала: «Мы во время эмиграции жили с Владимиром Ильичом в Лондоне. К нам приходил один товарищ, которым была написана прекрасная… книжка по английскому рабочему движению. Если он приходил и не заставал Владимира Ильича, он начинал со мной говорить на “женские” темы: скверно жить одному, как собака живёшь, бельё не стирано, хозяйство плохо, надо-де ему жениться, взять хозяйку в дом».[62]

Ленин и Крупская подобной «обывательщины» не допускали и домашним хозяйством почти не занимались, взвалив его на плечи Елизаветы Васильевны. Даже когда ленинская тёща хворала, посуду всё же мыла она, а не её дочь, у которой всё из рук валилось. Надя матери сочувствовала: «…Возня с мытьём посуды… здоровому человеку не беда, но больному плохо».[63] Кулинарные же способности Крупской даже у близких людей отбивали аппетит. Как-то ей пришлось в отсутствие Елизаветы Васильевны потчевать обедом ленинского зятя Марка Елизарова, мужа сестры Анны. Он попробовал и с тоской сказал: «Лучше бы вы “Машу” (т. е. прислугу. – Б. С.) какую завели».[64] Когда тёща в 1915 году умерла, пришлось супругам до самого возвращения в Россию питаться в дешёвых столовых. Надежда Константиновна признавалась, что после смерти матери «ещё более студенческой стала наша семейная жизнь».[65]

Ленин самым негативным образом оценивал экономическую политику самодержавия. В 1902 году он писал: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности. В эти моменты хищник-государство пробовало парадировать перед населением в светлой роли заботливого кормильца им же обобранного народа. С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой».[66]

С 17 июля по 10 августа 1903 года в Лондоне проходил II съезд РСДРП, подготовленный прежде всего Лениным, Мартовым и Плехановым. Собственно, до 24 июля (6 августа) съезд работал в Брюсселе, но бельгийская полиция вынудила его участников покинуть Бельгию, и им пришлось отправиться в Лондон. На съезде произошёл раскол РСДРП на две фракции: большевиков и меньшевиков, которые фактически превратились в самостоятельные партии, но окончательно они разделились организационно только в 1917 году.