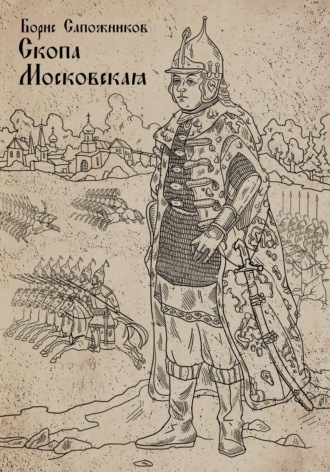

Борис Сапожников

Скопа Московская

Пролог

Пролог

Это ж как надо было накидаться-то?! И, главное, чем?! Нет, важнее даже, зачем? На этот вопрос у меня ответ был. Я даже удивился этому. Ну, сначала, хотя не сильно-то удивился, потому что сил не осталось на удивление.

Получить повестку о мобилизации не самое приятное известие, но прятаться или бежать я не собирался. Время до явки в военкомат оставалось, и конечно же мне устроили отвальную по полной программе. Никогда не думал, что у меня оказывается столько друзей. Нет, может, кое-кто и пришёл ради повода хорошенько погулять, и всё равно много…

Но почему я тогда помню и военкомат, и медкомиссию, и сборный пункт. Всё как в тумане, только прямо в память врезалась красная печать и широкая роспись военкома. Помню и полигон, где нас начали натаскивать работе с БПЛА, и истошный крик старшого «ХИМАРЬ!!!!» – а потом тьма и тишина…

Господи, твоя власть, что же со мной?! Погиб? Пал смертью храбрых… Хотя не очень похоже, честно говоря… Но плохо, плохо-то как…

Тут я перевалился на бок и меня вырвало. Рвало долго, выворачивало всё нутро наизнанку. Словно латная перчатка схватила внутренности, сжала в кулаки и рванула вверх – к горлу, и наружу.

Тошнило какой-то дрянью. Чём-то чёрно-серым, с какими-то комками, которые рвали горло. Как будто крючьями рвало, ей-богу…

А ещё в голове против воли сами собой появлялись слова, даже не слова, а напевы. Я не сразу понял, что это. Не слишком-то я религиозный человек, хотя и крещёный. Это молитвы. У меня под гудящей не хуже соборного колокола черепушкой словно ещё кто-то поселился. И этот кто-то без остановки твердил молитвы одну за другой.

«Отче наш иже еси на небесех…», «Иисусе сладчайший, души моея утешение…», «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…», «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас».

В глазах начало проясняться, и я понял, что лежу на кровати, укрытой медвежьей шкурой. Правда, шкура та сильно свалялась, её покрывали поганые пятна. Рвало меня явно не в первый раз.

Откатившись от свежего пятна, уставился в полог кровати. Прямо как в музее. Расшито ещё так красиво. Правда, разглядеть узор или картины, вышитые на пологе, не вышло. Взор мой не настолько прояснился.

Одет я был в длинную, до пят, некогда чистую, но сейчас покрытую пятнами пота и засохшими брызгами всё той же рвоты рубаху. Похожа на женскую ночнушку, такая у мамы была, точно помню. Меня ещё всегда выгоняли, когда она в неё переодевалась перед сном. В однушке не особо от чужого глаза укроешься.

Перекатиться получилось вполне нормально, и я решил попробовать встать. В конце концов, большим пальцем ноги я шевелю вполне уверенно. Зря. Очень зря я так подумал. От одной слабенькой попытки рухнул обратно в кровать. Хорошо ещё не прямо в свежее пятно. Отполз подальше – благо размеры ложа позволяли, откинулся на подушку, и кажется уснул…

И снилось мне странное…

Кто-то говорил вот, мол, он, нашли… Ничего толком от него не осталось, к богу в рай отправился – прямым ходом, ничего на грешной земле не оставив… Голоса вроде знакомые, но чьи уже не понять. Да и надо ли?

Сон прервался. Кто-то положил мне руку на голову, после переместил на живот, правда его коснулся едва-едва, после на правое плечо, затем на левое. Рядом голоса читали молитвы.

– Велики дела Господни, Дивны дела Твои, – нараспев читали голоса.

Потом я кажется снова задремал под них, глаза сомкнулись сами собой. Меня влекло куда-то, тащило, как будто в водоворот. Кто-то вцепился когтистыми лапами в щиколотки, тянул за предплечья. С каждым словом вражьих сил становилась всё меньше, но сам я как будто наливался свинцом, и уже без посторонней помощи уходил на глубину.

А потом я услышал, как первый голос начал читать:

– Отче Святый, Врачу душ и телес, пославый Единороднаго Твоего Сына, Господа нашего Исуса Христа, всякий недуг исцеляющаго и от смерти избавляющаго, исцели и раба Твоего Михаила от обдержащия его телесныя и душевныя немощи…

Мне вдруг стало легче. Вся душа моя как воздушный шарик гелием наполнилась, и меня теперь влекло обратно. Тут голос дочитал молитву, и завёл её снова. И у меня появились силы. Я оттолкнулся от дна, которого прежде не чувствовал. По пяткам скребнули вражьи когти, но они уже не имели никакой силы. Я как будто всплывал из-под воды. К свету, теплу и распевному голосу.

Как только голос прочёл молитву в седьмой, кажется, раз, я открыл глаза.

Надо было видеть лица шестерых священников в роскошных ризах, что стояли над моей кроватью. С неё убрали расшитый полог, чтобы возглавлявшему их старцу в белоснежном каптыре[1] (откуда я только это слово-то знаю?) и чёрной рясе, почти закрытой свободной мантией, было видно меня. Худое, какое-то острое лицо чем-то напоминало старого советского актера Сергеева.[2] И голос почти такой же, пускай и хорошо поставленный, как у всех священников, но слегка надтреснутый от возраста.

К слову, лишь лицо старца не выражало безмерного удивления. Остальные шестеро словно покойника ожившего увидали. Хотя, как мне кажется, выглядел я сейчас и вправду краше в гроб кладут.

– Покайся, раб божий Михаил, во грехах перед Господом, – произнёс он, – и да будет тебе даровано прощение.

Вот тут случился затык. Я совершенно не помнил своих грехов. Ну перепил вроде недавно, с кем не бывает, грех-то невелик. Хотя я и крещёный, но в церковь не ходил, а уж тем более не исповедовался ни разу. Как-то не нужно оно мне было.

Видя моё замешательство, старец чуть склонился и начал задавать вопросы:

– Блудил ли?

– Нет, – честно ответил я. – Не было за мною такого греха.

– Лишал ли жизни людей православных?

Я уже хотел было ответить, что нет – никого я не убивал. Драться приходилось, но не смертным боем… Да откуда лезут в голову эти словечки?! Я ж от деда только слышал, да от отца изредка…

Но губы сами произнесли:

– Лишал, отче. Православных и иных людей без разбору. Сабля да пуля не выбирают кого жизни лишать.

– Гневался ли?

– И причасто, – тут я был с говорящим, а говорил сейчас не я, или не совсем я, был полностью согласен. Глупо отпираться.

– Завидовал ли?

– Нечему, – коротко ответил я, и внутри всё будто льдом сковало от этого слова. Но не прежним льдом болезни, но холодом гнева. Того самого греха, в котором я только что покаялся.

– Гордыней был ли обуян?

– Бывал, – снова ответили за меня, но и я бы не сопротивлялся. Лгать старцу отчего-то совсем не хотелось. Как будто сама это ложь была смертным грехом.

– Клятвы данные преступал?

– В малом, – был странный ответ, но старца он, похоже, совершенно устроил.

Тут старец положил мне на голову епитрахиль, прежде висевшую у него на шее. Это слова даже я знал.

– Господь и Бог наш, – снова нараспев произнёс старец, – Исус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия да простит ти чадо Михаиле, и аз недостойный иерей Его властию мне данною прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Только сейчас я понял, что приподнялся ему навстречу, когда он спрашивал о грехах. Я снова откинулся на подушку. Меня потянуло в сон, но уже обычный, без жутких видений и чертей, хватающих за пятки.

– Слава Те, Господи, Святый Боже, Святый Крепкий, – услышал я перед тем, как снова уснуть. И это была уже не молитва – старец от всей души благодарил Господа своими словами. – Спасена Отчизна.

[1] Каптырь, или капур, или кафтырь, или каптура (др.-рус. каптура, каптуръ, капътуръ) – головной убор, полукруглая шапочка в виде камилавки, надеваемая монахами вместо цилиндрического клобука. Клобук, состоящий из каптыря с длинными отвесами (намёткой), украшенный жемчугом и яхонтами

[2] Видимо, сыгранные актёром Николаем Васильевичем Сергеевым (4 декабря 1894, г. – 8 января 1988 г.) роли Феофана Грека в «Андрее Рублёве» Тарковского и Данилы Косого в «Достоянии Республики» Владимира Бычкова, наложили отпечаток на восприятие героя

Глава первая

Где я?.. Кто я?..

Такими были первые вопросы, всплывшие в голове, когда я проснулся. Не пришёл в себя, а именно проснулся – разница между двумя этими понятиями весьма велика. Сон не исцелил, но дал хоть немного сил. И ответом на первый вопрос было, как ни странно, дома. Это знание пришло оттуда же, откуда и всплывали полузнакомые или вовсе незнакомые слова и выражения, приходившие на ум прежде.

Я смутно помнил, как подо мной меняли шкуру. Прежнюю, испоганенную кровью, рвотой и не только, аккуратно скатали, а после меня подняли и подложили новую, чистую и как будто даже вычесанную. Только тогда я понял, что нахожусь не то чтобы не в своём уме, но уж точно не в своём теле. Потому что прежде был человеком средней комплекции, а теперь оказался натуральным Геркулесом. Меня четверо поднимали и держали не без усилий, пока ещё пара слуг быстро меняли подо мной шкуру.

Проснувшись, я первым делом попробовал потянуться – и всё тело отозвалось болью. Болел казалось каждый сустав, каждая мышца, даже те, о которых я и не подозревал. Я невольно застонал, и тут же рядом показалось круглое женское лицо. Надо мной склонилась молодка в платке, видать, приставленная как раз на тот случай, что я проснусь. Да только сторожить полуживого да ещё и спящего скучно, и она сама задремала. А мой стон её разбудил.

– Ой, батюшки-светы, – выдала она на одном дыхании. – Ой, что деется-то, что деется…

И тут же лицо пропало, и я услышал торопливый перестук пяток по половицам.

Я недолго любовался рисунком на пологе. Вскоре в комнату вошли сразу две женщины. Одеты они были куда лучше молодки-холопки, и я узнал их обеих. Потому что не было для меня лиц любимей. К моей постели подошли мама и жена.

– Поздорову ли тебе, сынок? – спросила мама, первой склонившись и поцеловав лоб.

Прямо как детстве. Когда я хворал, она не бросала меня на мамок с няньками, но сама сидела у постели, а допрежь того, как мне рассказывали, у колыбели. Она пела мне и целовала в лоб всякий раз, когда я открывал глаза.

– Тяжко ещё, мама, – честно ответил я. – Кишки крутит, горло ссохлось. Но жить буду, коли Господь даст.

– Отче Гермоген говорит, не попустил того Господь, Святый Крепкий, – сказала мама, садясь на край кровати. – Да ты не робей, Александра, садись, облобызай супружника своего. А коли стеснительно, так выйду я.

Видимо, вопреки всем анекдотам про свекровь и невестку, отношения у них были довольно тёплые. А может стали такими, когда я едва Богу душу не отдал.

– Да нет у меня для стеснительного сил, мама, – улыбнулся я, показывая, что есть ещё силы пошутить, и от моих слов супруга моя, Александра, залилась румянцем и прикрыла лицо краем платка.

Но всё же присела рядом со мамой, как бы невзначай поймала мою руку и чуть сжала. Верно, матери можно показывать свои чувства, кем бы она ни была, а вот Александре Васильевне, урождённой Головиной, дочери рода боярского, такое не пристало. Но по одному этому жесту, лёгкому пожатию её пальцев, понял я всю силу чувств моей самой любимой на свете женщины.

И ведь интересно, влюбился я в неё только что или же это тот, прежний, кто подсказывает мне слова и переиначивает речь, так сильно любил свою жену, что чувство это прошло через смерть. Отчего-то я знал, что это именно так, а откуда… Вопросов у меня в голове пока было куда больше, чем ответов.

– Распоряжусь тебя умыть и дать малость квасу, – поднялась с кровати мама. – Сил тебе скоро много понадобится, сынок.

Я сразу не понял, для чего именно, но пока предпочитал пребывать в этом блаженном неведении.

Мама дала нам с Александрой – именно так, без всяких уменьшительно-ласкательных – время побыть вдвоём. Мы глядели в глаза, да в первый же миг, как за мамой затворилась дверь, супруга моя кинулась гладить моё лицо, целовать щеки и глаза.

– Живой, живой, слава Богу, слава Господу, Исусе, Дева Пречистая… – шептала она, покрывая лицо моё поцелуями.

И никого в тот миг не любил я больше неё.

Было б чуть побольше сил, и правда, наверное, дошло бы до стеснительного.

Потом Александра спохватилась, отстранилась. Не потому, что невместное что-то делала – всё же мы законные супруги перед Господом, но потому, что тревожить не хотела. Не спрашивайте откуда я это знаю – прежде никогда не доводилось мне бывать настолько влюблённым.

– Цирюльника тебе надо, – сказала она. – Оброс весь бородищей да власьями.

– Всё пускай бреет, – ответил я.

– Снова со скоблёным лицом ходить будешь? – улыбнулась она.

– Да борода свалясь, поганая, – дёрнул рукой, попытавшись отмахнуться я. – И на голове, поди, колтун. Чем мыть да чесать, лучше сразу срезать, а там новое вырастет.

– Во всём ты у меня такой, Скопушка, прямо как птица с имени твоего. Чисто ястреб – сразу бить наповал.

Кажется, в её словах была какая-то затаённая печаль и даже обида, но я не понимал, на что именно, а разобраться времени не было. В комнату вошли слуги с водой и полотенцами. Под надзором супруги меня раздели и нагого уложили в корыто, куда тут же принялись лить нагретую воду из вёдер. С меня смыли всю мерзость, что скопилась на теле за время лежания без памяти в кровати. Волосы и бороду тоже попытались отмыть и расчесать, получалось плохо.

– Давайте уже сюда цирюльника, – велел я, устав от этой заботы. – Все ж волосы повыдерете, безрукие.

– Так послали уже человека, – ответил старый слуга, руководивший остальными. – Как придёт, сразу к тебе, государь наш, проводим.

А пока ждали цирюльника, мне под спину подложили подушки – никого не смущало, что они промокнут, и их останется только выкинуть. Слуги разошлись, остался только самый старый, руководивший всеми. Супруга же ушла ещё раньше – невместно ей всё же на голую натуру и мужское естество глядеть, даже если оно её законного перед Богом мужа.

– Всё убирай, – велел я цирюльнику, когда тот расположился напротив корыта с остывающей уже водой. – Бороду, усы, волосы покороче.

– Так среди вашей земли не ходят. – Цирюльник был немец, и говорил с сильным акцентом.

– Делай, что велено, – осадил я его на немецком, и от удивления тот едва инструменты не выронил, – да побыстрее. Не то велю тебя батогами гнать, а серебро другому достанется.

Не знаю уж, что на него сильнее подействовало – моё знание немецкого или неприкрытая угроза, однако цирюльник, наконец, взялся за дело.

И только когда над головой защёлкали его остро заточенные ножницы, я вспомнил, что прежде немецкого языка не знал. Но уже не удивился этому. Я вообще удивляться перестал.

У цирюльника нашлось дорогое серебряное зеркало, как сам он утверждал, веницейской работы. Я ему не верил, но и снисходить до пререкания с немцем не стал. Зеркало было маленькое, чуть больше тех, что у женщин в пудреницах, и я видел своё лицо по частям. Оно было чужим – ещё вчера я видел совсем другое, но та часть меня, что подсказывала непонятные слова и свободно говорила на немецком, уверенно считала его своим. И тут я с этой частью вынужден был согласиться, хотя бы потому, что тело, в котором я очутился было намного больше моего прежнего. И как я вскоре убежусь, намного сильнее.

Вообще-то, я где-то видел это лицо, но вспомнить где именно сейчас не мог. Сил напрягать голову просто не было. От мытья и тёплой воды снова потянуло в сон, и даже недовольное урчание в животе, который уже не один день был пуст, никак этому не мешало. Спать хотелось куда сильнее, чем есть.

Меня переодели в чистое и снова уложили на кровать. Теперь она была застелена чистой простынёй, а медвежьей шкурой меня укрыли. Под спину снова подоткнули подушки, так что смог полусидеть. Долго гадать, зачем, не пришлось. Слуги убрали корыто, пара молодок быстро подтёрли разлитую воду, и как только за ними закрылась дверь, вернулась моя супруга. Она сам несла на подносе золотой кубок и пару увесистых кувшинов. Никому из слуг не доверила. Опустившись рядом со мной, она налила мне квасу и я осторожными глотками выпил весь кубок. Как оказалось, организм мой просто чудовищно обезвожен, и я тут же попросил второй. Так и прикончил весьма немаленький кувшин.

Всё же квас, как и пиво, напиток хлебный, и не просто наполняет собой нутро, но и хоть какие-то силы даёт. Да и был в кувшине вовсе не тот квас, что у нас из бочек продают, такого вкусного я не пивал даже у бабушки в деревне. Хотя тогда мне и не доводилось так страшно болеть.

Веки налились тяжестью, в глаза словно песка сыпанули, пускай я и бодрствовал всего-ничего. Но сон тяжкими бременем ложился на плечи, сгибал шею, заставляя голову клониться всё ниже.

Александра кликнула слуг, и ты убрали поднос, но она осталась.

– Посижу с тобой, Скопушка, – сказала она, гладя меня по свежеостриженной голове. – Постерегу сон твой. Экий ты смешной, ровно котёнка глажу, – добавила она, снова и снова проводя ладонью по волосам.

На самом дне её слов, или даже в самом голосе крылась затаённая печаль, обида, которая глодала ей душу. Я отчетливо слышал её, но ничего сказать не мог. Тот, кем я стал, должен знать, откуда она, и если спрошу её прямо – только хуже сделаю. Что-то лежит между нами, не даёт Александре покоя. Как будто сейчас всё хорошо, по ладу, по добру, но скоро это кончится, и тогда… А вот что будет тогда, я не знаю. Но точно уверен, что не в первый раз это случится.

– А отчего не ляжешь со мной? – спросил я, сползая по подушкам. – А если и день сегодня постный, то всё одно для стеснительного сил у меня не будет.

Может, она и удивилась, но подчинилась мне. А может и сама так хотела. Сбросив домашний сарафан и оставшись в одной нижней рубахе, Александра забралась под шкуру и легла рядом со мной.

На кровати было достаточно места, чтобы уложить ещё двух женщин, а если потесниться, то и четверых, но Александра легла близко ко мне. Прижалась всем телом, словно хотела своим теплом отогреть, отогнать болезнь и смерть, что ещё, как будто витали очень близко от меня.

Как бы ни наливались свинцом веки, но уснуть я смог лишь когда Александра задышала ровно, и я понял, что она уже спит. Чувство ответственности за неё не давало покоя. Потому что это я храню её сон, как должно верному супругу, какая бы кошка меж нами ни пробежала.

Уснул я с мыслью, а может, я ей изменил… Но почему-то в это совершенно не верилось.

Глава вторая

Визиты важных людей

Пир горой. Радуйся народ. Князь Воротынский сына крестит. Крёстным отцом у него сам спаситель Русского государства – молодой князь Михаил Скопин-Шуйский. Он не мог отказаться от великой чести, не обидев воеводу передового полка царской армии. Да и не хотел. Труса перед литовскими людьми не праздновал, и тут не собирался.

Отстояв вместе с женой царёва брата Екатериной, прозванной за глаза Скуратовной, потому как все знали, чья она родная дочь, таинство, князь отправился на пир. Он уселся на почётном месте, и едва после молитвы все подняли чаши за его крестника, а после за его родителей, и за царя – государя надёжу, как поднялся князь Воротынский и провозгласил здравицу в честь крёстного отца. И тут к князю Скопину-Шуйскому, молодому спасителю Москвы от Тушинского вора, подошла княгиня Екатерина и поднесла полную до краёв чашу.

Поднеся её к губам я почувствовал густой, приторный вкус мальвазеи. Не любил я сладкого вина и удивился тогда, отчего мне его налили. Ведь князь Воротынский хорошо знает мои вкусы, не мог он так ошибиться. Но поздно, надо пить до дня, и я выпил…

Всё нутро скурило отголоском боли, что снилась мне. Наверное, это и вырвало из сна. Я дёрнулся в позыве сухой рвоты – в желудке было пусто. Обезвоженное болезнью тело поглотило весь выпитый квас без остатка. Слава Богу, жены рядом уже не было – ушла куда-то с утра пораньше. Проснувшись от кошмарного сна о пире в доме князя Воротынского, я понял, что солнце давно уже встало и светит сквозь сомкнутые ставни.

Тут желудок отпустило. Да и под носом крови на самом деле не было – почудилась, слишком уж ярким был этот кошмар. Особенно запомнился приторно-сладкий вкус мальвазеи и взгляд поднесшей мне чашу княгини Екатерины Шуйской – жены царёва брата Дмитрия и дочери опричника Малюты Скуратова.

Желудок-то отпустило, зато кое-что другое прихватило, и пришлось попытаться сесть на кровати, чтобы не испоганить её. Как ни странно, получилось. Я был слаб, но не беспомощен, и сумел без посторонней помощи усесться на её край. Привычно, ногой вытащил горшок, посмеиваясь про себя, что кое-что и князьям с царями приходится делать самим.

Справив нужду, я улёгся обратно и уставился в расшитый полог кровати. У меня было время подумать, и это хорошо. Потому что ночной сон принёс не только кошмар, но и осознание. Я нахожусь в теле отравленного на пиру у князя Воротынского воеводы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Год сейчас на дворе 7 117 от сотворения мира, а если считать от Рождества Христова, то 1610, апрель месяц, а вот какое число, не знаю. Календаря в моих покоях не было. А жаль, очень удобно было бы. Хотя может он и есть, да только я его не узнаю, всяко может быть.

Это значит, сейчас идёт Смутное время – страшнейший период, который можно сравнить разве что с Гражданской войной или Великой Отечественной. Польские интервенты. Лжедмитрии даже не знаю, сколько их там было на самом деле. Страна в осаде со всех сторон, в общем. А в Москве на престоле царь Василий Шуйский, которым крутит как хочет Семибоярщина. В неё, кстати, князь Воротынский входит, и явно не на последних ролях. Вот всё, что я знал об этом времени из учебников истории. Ну и немного из «Истории Государства Российского» Алексея Толстого, который Константинович. Я сейчас где-то в районе: «Взошел на трон Василий, но вскоре всей землей его мы попросили, чтоб он сошел долой».

Ничего про князя Скопина-Шуйского и его роли во всей этой истории, я решительно не помнил. Но если верить кошмару, его отравила на пиру Екатерина, жена Дмитрия, царёва брата, с которой он незадолго до этого крестил сына князя Воротынского. Почему? За что? Этого я решительно не понимал. Быть может, сам князь Скопин (Скопушка, как нежно звала его жена, которую и я за то недолгое время, что мы провели вместе полюбил всей душой) знал побольше, но от него в голове остались лишь какие-то общие знания, вроде того же немецкого языка или понимания, как вести себя с людьми. Весьма полезно, но маловато. Придётся как-то выкручиваться самому. А выкручиваться придётся, потому что у Скопина, а теперь уже у меня, есть враги – и весьма могущественные враги. Быть может, первый среди них сам царь Василий. Если правду про него пишут в учебниках истории, правитель он был слабый, и вполне мог завидовать родственнику. Ведь тот (я не стал бы даже в мыслях присваивать себе заслуги прежнего Скопина-Шуйского) оказался настоящим спасителем если не для страны, то уж для царского трона точно. Память об этом жила в моей голове и услужливо подбрасывала мне нужные факты. К примеру, дружбу с командующим шведским экспедиционным корпусом Яковом Понтуссовичем Делагарди – человеком решительным и доказавшим свою верность словом и делом. Однако, как ни крути, в первую очередь он слуга своего государя – шведского короля Карла. И как бы мне с ним ещё ни пришлось бы скрестить клинки.

Собственно, Делагарди первым ко мне в гости и заявился, опередив даже царственного дядюшку. Оно и понятно – царёв визит дело серьёзное, его так запросто не устроишь. Да и дел у дядюшки по горло, несмотря на то, что Тушинский лагерь разбежался без боя и Москве на первый взгляд ничего не угрожает. По крайней мере, прямо сейчас.

Старый слуга, которого я знал с детства, он едва ли не с пелёнок при мне, как раз распорядился, чтобы принесли куриного бульону и кваса, чтобы я хоть немного поел. Ел, конечно, прямо в кровати, а рядом с нею стоял таз на случай, если желудок ослабленный болезнью (на самом деле, конечно же, ядом) не примет никакую пищу. Сидели со мной и мама с женою, но больше молчали, как будто стесняясь проявлять чувства друг при друге. Я пошёл на поправку, а значит обеим княгиням и боярыням не в первом поколении надо вспомнить о приличиях и правилах, диктуемых безжалостным «Домостроем». Он ведь не только для крестьян писан, а вообще для всех. И соблюдать его уложения дворянские и боярские жёны обязаны едва ли не ревностнее, нежели «чёрные люди».

Сперва из-за пределов моей комнаты, которую я ещё не покидал, и честно говоря боялся даже к окну подойти, хотя ноги уже носили, правда, не очень уверенно, раздался какой-то шум. Прежде ничего такого не бывало, и я поднял голову, а правая рука сама собой начала искать на поясе рукоять сабли.

– Поди, разберись, – в голосе матери звякнула сталь. Матушка моя, женщина добрая и даже кроткая, никогда не терпела в доме никакого нестроения, и к слугам с дворовыми была просто беспощадна. Розги в нашем доме никогда не оставались без дела.

Старый слуга почёл за лучшее убраться с глаз госпожи, но быстро вернулся.

– К вам, господин, пришёл свейский офицер, Якоб Понтуссович Делагарди, – сообщил он, – требует встречи немедленно, буянит и ругательно кричит по-немецки.

– Вот как уйму сейчас этого буяна, – поднялась на ноги мама, и я даже немного испугался за свейского офицера и моего хорошего друга. – Будет знать, как нестроение в чужом доме разводить.

Остановить дочь стольника князя Петра Татева, что ещё Грозному царю окольничим служил, Якоб Делагарди точно не сумел бы, и вылетел бы из моего дома, как пробка от шампанского. И то, что родительница моя немецкого не разумела, а сам Якоб по-русски изъяснялся едва-едва, вряд ли бы ему помогло.

– Пусти его, – велел я слуге, прежде чем мама успела подняться на ноги, – пока он все горшки в доме не переколотил.

– Ой зря ты привечаешь так этого свея худородного, – попеняла мне мама, но без особой укоризны. Сразу ясно, что разговор этот начинается не в первый раз, и все мои аргументы она знает отлично.

– Не такой уж он и худородный, – начал я.

– Нам не ровня, – перебила мама.

– Может и так, да только мы с ним вместе дрались и кровь вместе лили под Тверью и на Каринском поле. Друг он мне, матушка, такая дружба, что кровью скреплена, не рушится из-за рода.

Тут дверь распахнулась, и на пороге возник высокий, худой, огненно-рыжий человек с отчаянно торчащими в разные стороны усами и гладко выбритым подбородком. Одет он был в немецкое платье тёмных тонов, и от одного вида его чулок мама тайком перекрестилась и что-то прошептала себе под нос. Вряд ли это было нечто лицеприятное о внешнем виде нашего гостя.

– Идём, Александра, – как и я, мама звала мою супругу по имени, да ещё и с показной строгостью в голосе, какая положена свекрови всё тем же «Домостроем», – мужские разговоры не для наших, бабьих, ушей и разума.

На самом деле, ей не нравился Делагарди с его светскими манерами – он всё время норовил приложиться к её руке. И вообще намеренно раздражал маму, а потому был редким гостем в моём доме, хотя мы и дружны с самого начала военной кампании против литовских людей и самозванца.

– Микхаэль, – выпалил он, присев на поданный старым слугой табурет рядом с моей кроватью, – йа уш дьюмать, ты оттать тушу Богу.

– Якоб Понтуссович, – усмехнулся я, – говори по-немецки, не коверкай мой родной язык. Когда волнуешься, ты говоришь на нём совсем ужасно.

– А я думал, что делаю успехи, – наигранно повесил нос свейский генерал, – такое разочарование… Но Бог бы с ним, ваш змеиный язык выучить просто невозможно. Главное, ты жив, Михаэль! Царь ведь уже дубовый гроб для тебя выколотить велел.

Тут внутри поднялась волна гнева. Хоронить князя Скопина-Шуйского, теперь уже царского родича, в дубовом гробу будто боярина простого. Да уж, дядюшка либо пошёл на поводу у братца Дмитрия либо решил по-быстрому замять историю с моей смертью, чтобы Москва поскорее забыла спасителя. Ну да теперь не выйдет, дядюшка, раз я жив. Но и дубовый гроб тебе припомню, а не тебе, так дядюшке Дмитрию.

Я сам удивился этой волне гнева, от которого аж в кровь в ушах застучала. Видимо, оскорбление мне царь нанёс невиданное, раз остатки личности умершего (до конца ли?) князя Скопина-Шуйского так возмутились.

– Рано меня, как видишь, в домовину класть, – ответил я. Надеюсь, Делагарди списал мою заминку на слабость и не заметил гнева – незачем ему знать о моей размолвке с царём. – Ещё поживу и повоюю за царя и Отечество.

– Я к тебе пару верных офицеров приставлю, – наклонился ко мне Делагарди. – Они из шведов, королю присягали, так верны будут и любой мой приказ выполнят. Пускай подежурят у тебя. От греха.

– Нельзя так, Якоб, – не на людях и в бою мы обращались друг к другу по именам. – На меня и так доносы строчат каждый день, а если ты своих офицеров оставишь в моём доме, тогда у вовсе начнут писать царю, что я на службу к твоему королю перебежать хочу.

– А то и идём, – усмехнулся он вроде бы и не в серьёз, но если глянуть в глаза, то всё сразу видно. Якоб Делагарди очень хотел бы видеть меня подданным шведского короля. – Мой король уж точно наградит тебя получше царя Василия.

– Нельзя с родной земли уходить, Якоб, – покачал головой я. – Никак нельзя. Даже если против тебя подлость свершили. Не за одного царя сражаюсь, но и за землю русскую.

– Святой ты, Михаэль, истинный крест, – он перекрестился на свой манер, – не для нашего грешного мира человек. А может рыцарь из прежних времён. Помнишь, я тебе рассказывал ещё в Новгороде про английского короля Артура и его рыцарей, на которых прежде ровнялись все дворяне Христианского мира?

Уж об этих-то я бы тебе и сам порассказать мог. Очень любил в детстве истории о короле Артуре и его рыцарях круглого стола. Но удивлять Делагарди своими познаниями явно не стоит.

– Святой ли, грешный, но это так, – глянул я ему прямо в глаза.

– Не хотел бы воевать против тебя, – криво ухмыльнулся Делагарди, и я понял, что сказал он не всё. Фраза его закончилась словами, что произнёс он, наверное, про себя, и ефимок готов поставить на то, что звучали они примерно так: «А придётся».

– Я бы тоже, – кивнул я, и непроизнесённые слова повисли в воздухе.

– А ты знаешь, – нарушил затянувшееся молчание Делагарди, – Кристеру Сомме отказали от дома там, где он долечивался после раны, прежде чем вернуться домой.

– С чего бы это? – удивился я.

Шведов, конечно, не очень любили в Москве даже после разгона Тушинского лагеря и бегства самозванца в Калугу. Мало того, что иноземцы, так ещё и кальвинисты, чего православный человек вообще понять не может. Если про католиков с амвона батюшка вещал, что они-де еретики, души заблудшие, то кто такие протестанты, объяснить уже не мог. Вот и относились к ним едва ли не как к безбожникам, вроде татар или вовсе уж диких сибирских людей. И всё же Кристер Сомме, он же Христиан Абрамович Зомме, был одним из героев. По приказу Делагарди он остался со мной, когда большая часть корпуса взбунтовалась из-за невыплаты денег, и даже спешно собранные мной две тысячи рублей серебром не помогли. Вместе с Сомме мы дрались с Сапегой под Калязиным. И именно Сомме обучал полки нового строя в моей армии по голландским уставам. В бою у Александровской слободы он был тяжело ранен и отправился лечиться в Москву, чтобы после отправить домой, но задержался уже на полгода. Видимо, рана оказалась слишком серьёзной. Так что без причины отказать ему от дома никак не могли.