Борис Николаевич Григорьев

Россия и Швеция после Северной войны

Петербург при поддержке Вены продвигал на польский трон Августа III, личность бесцветную, но вполне устраивавшую русскую сторону. Большинство поляков поддерживали кандидатуру Лещинского и в августе 1733 года избрали его своим королём. Это, по словам Бестужева, произвело в Стокгольме «несказанную радость» как при дворе, так и в народе. Но радость скоро утихла. Избрание Лещинского никак не устраивало Петербург. Предвидя возможность создания на своих западных границах непрерывного кордона, образуемого Турцией, Польшей и Швецией, Россия стала концентрировать свои войска на литовской границе, а 31 июля фельдмаршал П.П.Лейси (Ласси) с 20-тысячным войском перешёл границу, овладел Литвой и Курляндией, а потом занял практически всю Польшу.

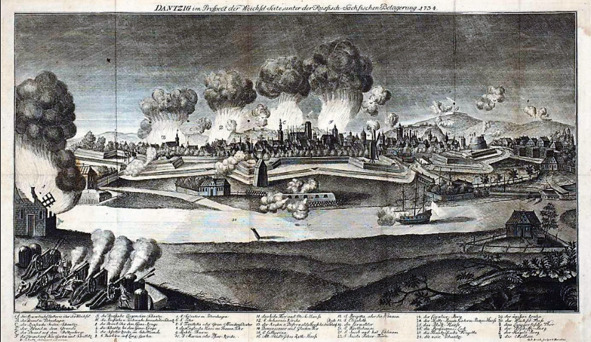

8 апреля 1734 года 3-тысячный отряд фельдмаршала под м. Височин преградил путь 8-тысячному польскому отряду графа А. Тарло21, действовавшему на тыловых коммуникациях русского осадного корпуса под Данцигом и направлявшемуся на соединение с французским десантом, разбил его в штыковой атаке и заставил отступить. Эта победа лишила поляков возможности обеспечить благоприятные условия для высадки французского десанта. Убедившись в безнадёжности своего положения, Станислав Лещинский со своими сторонниками был вынужден бежать в Данциг, который потом осадили русские войска под предводительством фельдмаршала Б.Х.Миниха.

В конце октября 1734 года Кастеха в тайных переговорах с Хорном усердно склонял его к тому, чтобы Швеция на французские деньги послала на помощь осаждённому Данцигу 15-20-тысячный шведский корпус. Но Хорн, несмотря на призывы военных и дворянства, втягиваться в польские события не торопился: его не устраивали ни размеры предлагаемых Парижем военных субсидий, ни невнятная позиция Парижа о возможности направления к берегам Польши своей морской эскадры (Хорн хорошо понимал, что Англия, взявшая в конфликте сторону Австрии, может помешать вылазке французского флота в Балтийском море), ни общий тон переговоров, полный двусмысленности и недоговорённостей. Так что А. Хорн был настроен к предложениям Кастехи весьма скептически и в предлагаемых Парижем обстоятельствах вёл линию на затягивание времени. Именно в это время Кастеха «положил глаз» на члена риксрода К.Г.Юлленборга и стал с ним встречаться, несмотря на его прошлые контакты с Головиным и Бестужевым-Рюминым.

Карл Юлленборг (Carl Gyllenborg), известен также как Карл Гилленборг (1679—1746)

Кастехе пришлось довольствоваться вербовкой в Швеции добровольцев, благо «безработных» офицеров в стране в это время было достаточно. Но по наблюдениям Бестужева, добровольцев оказалось не так уж и много – чуть более 100 человек: 40 молодых дворян-офицеров и около 80 солдат, выступавших по выданным им паспортам в качестве их лакеев. Петербург, тем не менее, высказал протест по поводу вмешательства в польские дела шведских добровольцев, на что Стокгольм ответил, что русские, если захотят, могли бы тоже свободно вербовать добровольцев в свою армию. На этом конфликт был улажен.

В то время как шведский генералитет и офицерство были настроены весьма воинственно и выступали в пользу активного вмешательства в события в Польше, король Фредрик демонстрировал своё расположение к России, вызывая, по словам Соловьёва, в народе ропот. Когда однажды Бестужев был у короля в гостях, к последнему зашли проститься пажи, мальчики лет 14—15, завербованные на войну в Польше. Проводив их с Богом, король шепнул русскому посланнику на ухо:

– Вот воины, которые едут выручать Данциг, да и между другими, отправляющимися туда, половина негодных.

Впрочем, если верить Веттербергу, то король тайно не отвергал идеи воспользоваться польскими событиями для восстановления былой чести и славы Швеции и возвращения утерянных в Северной войне территорий.

А шведские добровольцы в Польше будут брошены французами на произвол судьбы и попадут в Пруссию, где их насильно завербуют в прусскую армию. Этот эпизод станет потом предметом нелицеприятного разбирательства между возмущённым Стокгольмом и Парижем.

Чтобы перебить предложение Парижа, английский посланник в Стокгольме Э. Финч, со своей стороны, сделал шведам выгодное предложение сформировать шведский корпус на английские деньги и использовать его «для поддержания баланса в Европе», т.е. употребить в военных действиях против Франции. Хорн заколебался, чёткого ответа англичанину так и не дал, но и не отмёл его с порога.

В борьбе за польское наследство Россия впервые напрямую столкнулась с гегемоном Европы – с весьма враждебно настроенной к ней Францией. Французы попытались помочь осаждённому Данцигу, высадив с кораблей десант. Однако десант почти весь, в составе 4 полков (5.000 чел.) и его командира бригадира ле Мот Перузы, попал в плен к фельдмаршалу Миниху. Французский посланник в Варшаве маркиз де Монти, фактически руководивший обороной Данцига, так же как и Станислав Лещинский, сумел скрыться. Так французские офицеры и солдаты за 80 лет до вторжения Наполеона в Россию получили первый наглядный урок силы русского оружия и впервые оказались в русском плену.

Осада Данцига русско-саксонскими войсками. Панорама со стороны Вислы, 1734 год. Гравюра.

Э. Миних в своих «Записках» пишет, что 30 или 40 шведских офицеров, находившихся при обороне города и взятых фельдмаршалом Б.Х.Минихом в плен, были великодушно отправлены на галиоте в Стокгольм. 28 июня 1734 года после длительной и кровавой осады, при взаимодействии армии Миниха и Балтийского флота, Данциг капитулировал.

Не желая брать на себя ответственность за тайные переговоры с Кастехой, Хорн проинформировал о своих контактах с французским послом членов правительства и предложил созвать в мае 1734 года риксдаг, чтобы предложить депутатам возможность решить вопрос об участии Швеции в польских событиях. Настроение министров в этом вопросе тоже оказалось весьма сдержанным, хотя для официальных переговоров были назначены комиссары во главе с самим президентом канцелярии.

М.П.Бестужев, парируя действия французской дипломатии крупными денежными «интервенциями», использовал созыв риксдага для того, чтобы попытаться заново сформировать в стране прорусскую партию, делая пока ставку на короля и его окружение, в котором, кстати, оказались многие бывшие «голштинцы», в частности Юлленборг и Хёпкен. Это был риксдаг, на котором, как пишет Веттерберг, все поменяли свои политические взгляды и пристрастия. Юлленборг развернул агитационную работу во всех секциях парламента, угощая на королевские деньги и дворян, и клерикалов, и городских буржуа, и даже распивал чаи с крестьянскими депутатами.

Борьба в риксдаге развернулась вокруг избрания лантмаршала – должности, которая приобрела в последнее время большой политический вес. Королевский двор и Юлленборг со своими сторонниками делали ставку на продвижение на пост лантмаршала риксдага Самюэля Океръельма, но Океръельм проиграл генералу К.Э.Левенхаупту22, который не был кандидатом «хорнистов», но вполне их устраивал.

После отказа Петербурга защищать притязания голштинского герцога сдвинулись в благоприятную для него сторону и симпатии короля Фредрика I. А когда вопрос о польском наследстве был решён в пользу России и Австрии – польским королём с помощью русских штыков снова был «выбран» саксонский курфюрст, – и русские интересы в Швеции совпали с английскими, положение Бестужева несколько улучшилось. И хотя он критиковал Англию за то, что в вопросе о предоставлении шведам субсидий она в основном ограничивалась одними обещаниями, вмешательство Лондона во внутренние дела Швеции всё-таки возымело нужный положительный эффект. Во всяком случае, оно в определённой степени нейтрализовало действия Кастехи в Стокгольме. Как бы то ни было, влияние англо-русской партии в стране постепенно усиливалось, причём Э. Финчу на какой-то момент удалось установить доверительные отношения с А. Хорном.

Но господство французов над умами шведских политиков продолжалось. В начале 1734 года Финч докладывал главе Форин Офис Р. Уолполу (лорду У.С.Харрингтону) (1683—1756) о том, что Швеция благосклонно внимает французским предложениям, в то время как канцлер А.И.Остерман и Э. Бирон через английского резидента в Петербурге Клавдия Рондо (Rondeau)23 просили дать Финчу инструкцию действовать против Кастехи заодно с послом М.П.Бестужевым. В апреле лорд Харрингтон проинформировал К. Рондо о том, что Финчу в Стокгольм уже направлены указания вместе с М.П.Бестужевым решительно препятствовать втягиванию Швеции в польские распри. В конце декабря 1734 года в Петербурге было заключено русско-английское соглашение, сотрудничество Лондона и Петербурга, таким образом, фактически уже началось. Этому во многом способствовала смерть короля Георга I, находившегося последние годы в весьма неприязненных отношениях с русским двором, и восхождение на английский престол Георга II.

Положение русской стороны, в частности, посла М.П.Бестужева, несколько осложнилось тем, что летом 1734 года к Кастехе перебежал секретарь русского посольства Панов, очевидно владевший некоторой информацией о щекотливых денежных взаимоотношениях посла со шведскими политиками. Тем не менее, как пишет шведский историк К.Г.Мальмстрём, деятельность иностранных послов, включая Бестужева и Финча, на открывшемся в мае 1734 года риксдаге, была очень интенсивной. Практически каждый член риксдага «сидел» на «дотации», полученной либо от французского, либо от английского, либо от русского посла. Сторонники Хорна повсюду были теснимы сторонниками Юлленборга-Хёпкена, за которыми стоял король.

Прошедшие во время очередной сессии риксдага выборы Бестужев оценил как вполне благоприятные: в лантмаршалы парламента был выбран генерал К.Г.Левенхаупт, не входивший ни в одну из партий, а в секретную комиссию была избрана лишь одна треть «подозрительных», а остальные вроде бы принадлежали к прокоролевской (проюлленборговской) партии. Большинство депутатов были настроены миролюбиво, что гарантировало нейтралитет Швеции по отношению к польским событиям.

Но в действительности картина была намного сложней той, которую рисовал посол. Она была подвержена постоянным изменениям, политический флюгер Стокгольма продолжал вращаться с бешеной скоростью, а настроения шведов постоянно менялись, заставляя горячие сердца Бестужева, Кастехи и Финча то лихорадочно биться от радости, то сжиматься от очередной неудачи. Впрочем, главный вектор симпатий в Стокгольме показывал всё-таки на Париж.

24 сентября 1734 года Швеция, как бы парируя военно-дипломатический успех России в Польше, заключила договор с Данией о военно-политическом союзе, отвергнув пока и предложения Бестужева о продлении договора 1724 года, и Кастехи и Финча о субсидиях. При этом Швеция легко отказалась от своих гарантий шлезвигского вопроса. Конечно, всем было ясно, что этот союз был направлен как минимум против возможной агрессии России на Скандинавском полуострове. Веттерберг пишет, что шведско-датский союз был частью общего плана Франции и Швеции связать русскую армию на северном фланге в случае вступления Швеции в войну с Россией. Швеции тогда требовалось обезопасить свой западный и южный фланг. Одновременно союз с датчанами служил признаком разочарования шведов во французах.

Но русская опасность в очередной раз была переоценена – России в этот момент было не до шведов. В конечном итоге акции Кастехи на стокгольмской «бирже» пошатнулись. На завершающей фазе конфликта в Польше, во время осады русскими войсками Данцига, в котором укрылся Станислав Лещинский, Франция начала проводить по отношению к шведам двойную политику. Призывая их теперь оказать помощь осаждённому Данцигу, она одновременно начала тайные переговоры с Россией о том, чтобы та согласилась признать польским королём Лещинского в обмен на признание Францией русских завоеваний в Прибалтике24. Позже, когда французский десант под Данцигом попал в плен к русским, тайные контакты с Петербургом стали ещё более необходимы для Парижа.

Хорну и многим другим шведским политикам стало очевидно, что французы хотят столкнуть Швецию с Россией, не взяв на себя никаких обязательств. Выяснилось, что польское наследство волновало Париж только потому, чтобы нанести ущерб Австрии. Если бы попутно удалось посадить на польский трон Лещинского и втянуть шведов на его сторону, то для французской стороны это было бы только дополнительным плюсом. Швеция рассматривалась всего лишь в качестве разменной карты в далеко идущих планах Франции. Разочарованный Хорн даже высказался в пользу продления русско-шведского оборонительного союза. На заседании канцелярии 26 ноября он сделал недвусмысленное заявление о том, что предложение Франции довольно опасно для Швеции, в то время как дружба с морскими державами даёт стране безопасность, которую не даёт Франция.

Впрочем, искренней дружбы с Англией у шведов тоже не было. В Стокгольме понимали, что англичане и пальцем не пошевелили бы для того, чтобы помочь шведам вернуть утраченные прибалтийские земли. Лондон мог прийти им на помощь только при возникновении угрозы существованию Швеции как государства. В остальном Швеция интересовала Англию как торговый партнёр и поставщик железа.

К осени 1734 года де Кастехе с помощью денежных подачек всё-таки удалось в основном сформировать послушную Версалю и враждебную России партию, которая заявит о себе во весь голос на риксдаге 1738 года и которая на протяжении последующих десятилетий будет определять внешнюю и внутреннюю политику страны, – партию, которая, по мнению К.Г.Мальмстрёма, причинила шведским национальным интересам непоправимый ущерб. Слепая ненависть к России и желание добиться реванша за проигранную войну перевесили временную неприязнь шведов к Франции.

Интересно проследить в этом отношении обстоятельства эволюции К.Г.Юлленборга, будущего президента канцелярии. Как ни странно, но главную роль в его политическом восхождении сыграла… любовь Фредрика I к 16-летней адмиральской дочери фрёкен Хедвиг Элисабет Таубе. Воспылавший страстью король в 1734 году стал часто посещать круг семьи адмирала Г.А.Таубе, в который входил и Юлленборг, вице-президент канцелярии, но находившийся уже в оппозиции к Хорну. Любовь короля стала притчей во языцех, и Хорн сделал ему замечание. Поступок президента канцелярии Фредрик воспринял как вмешательство в его личные дела и королевские прерогативы и закусил удила. Он без консультаций с риксродом и вопреки его рекомендациям стал налево и направо раздавать должности, фаворитизируя в первую очередь семью и друзей Таубе. Между правительством и королём назрел конфликт, которым и воспользовался Юлленборг, взяв короля под защиту. На риксдаге 1734 года Юлленборг и его сторонники, в основном бывшие «голштинцы», уже открыто выступили против Хорна, обвиняя его в «английском» уклоне и пренебрежении Россией.

Интересно, что реальные вожди ещё зарождавшейся партии «шляп» Карл Густав Юлленборг и барон Даниэль Никлас фон Хёпкен, связанные в это время с проавстрийской партией короля Фредрика I и пытавшиеся с её помощью свалить А. Хорна, держались на первых порах от французского посла подальше. Более того: они даже поддерживали регулярные контакты с Бестужевым и не гнушались брать от него деньги. Напрасно Э. Финч предупреждал своего русского коллегу о контактах с этими «знатными персонами» – Бестужев, создавая прорусскую партию, стал сближаться именно с ними! Он докладывал в Петербург, что их симпатии к Франции мотивируются не доброжелательством к ней или ненавистью к России, а их враждой к Хорну и ненавистью к Англии. Во-первых, это была слишком зыбкая и неустойчивая база для выстраивания долгосрочных отношений, а во-вторых, что более важно, это мало соответствовало действительности25.

Кто же такие были Юлленборг и Хёпкен, сначала так понравившиеся М.П.Бестужеву и сыгравшие одну из главных ролей в русско-шведских отношениях в последующие годы?

Юлленборг (1679—1746), выходец из средних слоёв дворянства, ещё в начале века начал свою дипломатическую карьеру секретарём шведской миссии в Лондоне. В последние годы правления Карла XII он, возглавляя уже там шведскую миссию, оказался замешанным в якобитский заговор против короля Георга I, был арестован, посажен в тюрьму и отпущен домой после личного вмешательства короля Швеции. С тех пор он стал ярым противником Англии. Поговаривали, что его супруга в этой ненависти не имела себе равных.

Но Юлленборг был не только англофобом, но и ярым русофобом. М.П.Бестужев-Рюмин не знал, что в бытность свою послом Швеции в Лондоне он в 1716 году выпустил брошюру под названием «Северный кризис или беспристрастные суждения о политике царя». Беспристрастностью в ней, естественно, не пахло. В ней царь Пётр изображён как деспот и алчный и честолюбивый властитель, занятый исключительно расширением богатства и территории России за счёт других народов. Пётр – главный зачинщик Северной войны и её непомерного затягивания. Чтобы достичь господства в Балтийском море, он способствовал взаимному уничтожению шведского и датского флотов. Юлленборрг пугает англичан проникновением русских в Турцию и Персию, а европейцев – распространением русского влияния в Германии. Вывод однозначен: царь и Россия стали угрозой спокойствия не только своих соседей, но и всей Европы. Так что миф о всеобщей угрозе Европе со стороны России возник задолго до появления упоминавшихся выше «Московских писем» француза Ф. Локателли.

После возвращения из лондонской тюрьмы Юлленборг стал заместителем Гёртца на мирных переговорах с Россией на Аландских островах в 1717—1718 гг., а после смерти Карла XII оппонировал А. Хорну на выборах лантмаршала риксадга, но проиграл. Затем в 1723 году на плечах голштинской партии он вошёл в правительство, где вдруг стал рьяным поборником России и противником Ганноверского союза. В 1727 году риксдаг отстранил его от участия во внешних делах, и тогда он втёрся в доверие к королю Фредрику I и стал его любимчиком.

Это была типичная чиновничья посредственность, больше ловкий интриган и царедворец, нежели политик. «Его способности как государственного человека далеко не соответствовали его страсти к власти», – писал о нём Мальмстрём. – «Его вряд ли можно было назвать партийным вождём; партией, которая носила его имя, на самом деле руководили другие люди»26.

Одним из таких «других людей» был барон Даниэль Никлас фон Хёпкен (р.1669), бременский немец на шведской службе, сторонник голштинской партии, сделавший карьеру за столами канцелярий и комиссий и показавшийся русскому послу В.Л.Долгорукому «острым» человеком ещё в 1726 году. Он медленно, но верно пробирался наверх в лабиринте чиновничьих палат и коридоров, стал бароном и на всех ступенях карьеры выказывал острый государственный ум, признаваемый и друзьями, и врагами. «Хёпкен любил больше скрытое и замысловатое, чем открытые и прямые пути, – писал Мальмстрём, – он предпочитал действовать и быть при этом невидимым, и та политика, которую называли юлленборговской, была главным образом хёпкенской… Что касается его корыстолюбия, то он далеко превзошёл в этом Юлленборга».

Особых принципов ни у того, ни другого на этот период не было. Их объединяло желание, во что бы то ни стало, убрать с политической сцены неподкупного (якобы) Арвида Хорна. Вот типичное высказывание Юлленборга в 1725 году, когда он будущее страны связывал с союзом с Россией: «Если Швеции суждено вновь подняться на ноги, то это произойдёт не иначе, как в результате войны между другими нациями». А вот ещё одно – уже за 1734 год, когда он уже полностью продался Франции: «Я всегда полагал, что вода должна быть очень мутной, прежде чем мы решимся ловить в ней рыбку». Создавать беспорядок и смуту – вот вершина его государственной мудрости, суммирует качества Юлленборга Мальмстрём.

И вот на таких политиканов приходилось делать ставку русским послам. К сожалению, более «благонамеренных» вокруг не было. Кстати, именно Юлленборга следует, очевидно, считать автором возникновения партии, которую потом назвали партией (дворянских) «шляп» в отличие от её противников – вялых безынициативных (крестьянских) «колпаков». Началось, кажется, с учреждения т.н. «Clobb» (клуба) – места, в котором Юлленборг и его единомышленники накануне созыва очередного 1734 года риксдага обменивались мнениями о способах вытеснения Хорна и его сторонников из власти. Юлленборг и Хёпкен действовали пока под прикрытием королевского двора.

Если на первых порах своего посольства в Швеции основные усилия де Кастехи были направлены на «обработку» сильного и независимого Хорна, стоявшего в оппозиции к королю Фредрику и его сторонникам, то потом, когда станет ясным водораздел между Юлленборгом-Хёпкеном и Хорном, когда мутная водица отстоится, а Юлленборг и Хёпкен открыто возьмут французскую сторону, француз будет делать ставку на этих «новых» людей. К тому же ему поздним летом или ранней осенью 1734 года удалось приобрести в канцелярии президента платного агента, секретаря Леонхарда Клинковстрёма, и он мог следить за внутренней работой шведского правительства, не нуждаясь в получении информации от самой его главы.

После риксдага 1734 года пик карьеры Хорна был пройден. Он должен был теперь примириться с королём, терпеть горлопанов из лагеря Юлленборга и вместе с вновь избранным лантмаршалом генералом Левенхауптом27 пытаться оказывать на риксдаг и правительство сдерживающее влияние. Юлленборг-Хёпкен, наоборот, после примирения Хорна с Фредриком стали дистанцироваться от короля и начали свой дрейф в сторону Франции.

Хорн на сессии риксдага 1734 года попытался «организовать» против Юлленборга дело по типу дел М. Веллингка и Ю. Седеръельма, но избранные в секретную комиссию и риксрод единомышленники Юлленборга задушили все попытки в зародыше, не дав им развиться. Время теперь работало против него. К тому же он стал стар, дряхл и немощен и много времени проводил в своём поместье, предоставляя заниматься государственными делами своему заместителю Густаву Бонде. 22 октября он подал прошение о своей отставке, явно надеясь, что все примутся его уговаривать остаться. Так и получилось, хотя в среде сторонников Юлленборга уже раздавались голоса с предложением удовлетворить прошение президента канцелярии. Хорн на сей раз остался, но время его безвозвратно уходило.

В начале 1735 года М.П.Бестужеву удалось добыть очень важный документ – ответ секретной комиссии риксдага на секретные предложения короля Фредрика по вопросам внешней политики Швеции. Раздел о России – центральный – содержал следующее положение: «Она похитила у нас все наши крепости и защиты, привела нас в нетерпимую зависимость от себя и в такое опасное положение, что и сама столица подвержена её нападениям и угрозам». А раз так, то против восточного соседа «справедливо принимать всякие меры», пока не будет обеспечена безопасность Швеции. Но поскольку финансовое и военное положение Швеции было слабым и недостаточным и не позволяло достигнуть этой цели, секретная комиссия предлагала ждать соответствующей выгодной конъюнктуры, предлагая пока России видимость доверенности и дружбы. Комиссия рекомендовала королю не заключать с Россией никакого союза, чтобы не связывать на будущее руки шведским военным. Интересы Швеции требовали защищать короля Станислава Лещинского и сохранять дружеские отношения с Францией, хотя Франция не раз показывала, что шведские интересы для неё не являются самыми важными. Но только Франция в состоянии поддерживать Швецию материально и оказывать ей помощь. Отношения с турками для шведов так же важны, как отношения с французами, поскольку они позволяли ограничивать силу и мощь России.

Фактически это был программный документ или, как мы сейчас бы сказали, доктрина, определяющая внешнюю политику Швеции на многие годы вперёд. Можно предположить, что у русского посланника в секретной комиссии или в правительстве «завёлся» важный агент – не исключено, что вышеприведенные слова принадлежали именно этому человеку. Забегая вперёд, отметим, что этой доктрины шведы неукоснительно придерживались долгие годы, вплоть до эпохи наполеоновских войн. В последовательности и упорстве шведам не откажешь. Понятное дело, в Петербурге этому документу придали соответствующее значение.

Один из анонимных членов секретной комиссии отозвался о шведском внешнеполитическом курсе по отношению к России следующими ироническими словами: «Мы всё ждём революции в России, ждём уже 14 лет и никак не дождёмся; видно, мы до тех пор будем ждать, пока на Россию не упадёт небо и всех не задавит; вот тогда нам полезная конъюнктура будет».

В июне 1735 года де Кастета сделал шведам выгодное предложение о выплате военных субсидий, выдвинув лишь одно требование: Швеция никоим образом не должна была вступать во внешние связи, противоречащие интересам Франции. 14 июня 1735 года шведско-французская военная конвенция была подписана, и в Париж был направлен эмиссар Нильс Пальмшерна для её ратификации. Но французское правительство конвенцию так и не ратифицировало. Веттерберг указывает на две причины: примирение Парижа с Веной и продление Швецией договора с Россией.

Но не исключено, что всё произошло как раз наоборот: именно задержка Парижем ратификации военной конвенции ускорило решение шведов возобновить союзный договор с русскими. Отвергнуть предложение Петербурга о перезаключении договора А. Хорн уже не мог: это означало бы оказаться в неопределённом положении вообще. Отказ к тому же слишком насторожил бы русскую сторону относительно истинных намерений шведов, особенно теперь, когда судьба военной конвенции с Францией ещё находилась в стадии решения. К тому же русское предложение выглядело очень выгодным: обновлённый вариант договора снимал прежние требования к Швеции относительно прав голштинских герцогов и давал шведам возможность беспошлинно вывозить из русских портов зерно. Кроме того, Россия брала на себя обязательство выплатить-таки Голландии оставшиеся долги Карла XII! Мнимая благожелательность Стокгольма обходилась России недёшево.

Во время переговоров с Бестужевым шведская сторона потребовала, чтобы события в Польше не были включены в текст договора в качестве casus foederis, т.е. не рассматривалось бы как союзное обязательство. Бестужев ответил, что согласен подписать такой договор на апробацию императрицы Анны Иоановны, т.е. предоставить текст на одобрение Петербурга. Арвид Хорн заявил, что задержка с подписанием может дать профранцузской партии лишнюю возможность помешать подписанию, и наоборот, немедленное подписание текста в надежде на одобрение русской императрицей может отбить охоту у французов на предоставлении Швеции субсидий. Таким образом, Хорн давал понять, что он якобы полностью на русской стороне, и что возобновление союзного договора с Россией для него важнее французских субсидий. Возможно, что на тот момент так оно и было. Хорну важно было не упустить выгодный трактат с русскими, а французские субсидии, как он полагал, от шведов не уйдут. И был, конечно, прав.

Граф Арвид Хорн заявил Бестужеву, что скупость английского двора заставляет шведов против их воли принять французские субсидии. Михаил Петрович, по-видимому, принимал такие заявления за чистую монету, потому что в своих донесениях в Петербург искренно ругал англичан за пассивное поведение в Швеции.

А шведы не видели в союзе с русскими никакого противоречия с обязательствами, вытекающими для них из конвенции с Францией. Они страховали себя со стороны России и получали от неё определённые выгоды, а сами продолжали мечтать о реванше за поражение в Северной войне. «Способ действия Хорна в этом деле довольно ясен», – пишет Мальмстрём. – «Обвинять его в неподобающей уступчивости России было бы наивно. Он, который в 1726 и 1727 гг. уничтожил влияние России в Швеции, был и считался с тех пор самым её решительным врагом; и его враждебность была намного опаснее, потому что не была слепой, а хорошо обдуманной и осторожной». Он выступал за мир – пока, но это вовсе не означало, что при некоторых благоприятных обстоятельствах он не решится на войну в интересах будущей безопасности Швеции. Именно Хорн в 1727 году, будучи лантмаршалом риксдага, добился принятия секретного приложения к закону, позволявшему королю Швеции без согласования с парламентом объявлять войну России. Это он в 1733—34 гг. желал союза с Францией, чтобы нанести урон действиям России в Польше, но убедившись в отсутствии соответствующих предпосылок к этому, от заключения договора с Парижем отказался.

Впрочем, двойная страховка Хорна не сработала, потому что, повторяем, военная конвенция с Францией так и не была ратифицирована Парижем.

И Бестужев уступил уговорам Хорна и на свой страх и риск подписал документ. Де Кастеха вредил ходу русско-шведских переговоров до последнего часа. Он добился того, чтобы на заседании правительства было прочитано послание хранителя печати Франции, в котором говорилось, что договор с Россией представляет для Швеции огромный вред, что Россия в польской войне выдохлась, что Турция готова объявить ей войну, и что если Швеция вместе с Османской Портой выступит против России, то Константинополь будет готов не только простить ей долги Карла XII, но и выплачивать большие субсидии на содержание армии. И тут проявил твёрдость Хорн, призвавший своих министров не верить всяким слухам и помнить о непостоянстве турок. Шведы твёрдо заявили французу, что они вольны в выборе своих друзей и союзников. Им было достаточно испытать давление со стороны победивших их русских, но терпеть диктат от французских «друзей» было тоже выше их достоинства.

После длительных дискуссий русско-шведский договор с помощью Финча и при содействии короля и А. Хорна 5 августа 1736 года, наконец, был подписан шведской стороной. Действие русско-шведского союзного договора удалось продлить ещё на 12 лет. За подписание договора Бестужеву-Рюмину последовало вознаграждение. Кроме денежной награды в сумме 10.000 рублей, Анна Иоановна пожаловала ему чин тайного советника и повысила ежегодное содержание с 6.000 до 10.000 рублей. Шведское правительство поспешило напечатать текст договора, но профранцузская партия скупила почти все экземпляры текста и уничтожила их. Продление русско-шведского договора прошло, таким образом, для шведского населения почти незамеченным.

В Петербурге сочли нужным отблагодарить и Хорна, и к Бестужеву для него были отправлены богатые подарки. Хорн для вида сначала отказывался принять их, но, в конце концов, согласился взять, обставив эту процедуру тщательными мерами предосторожности, похожими на китайскую церемонию. В один апрельский день 1737 года к Бестужеву явился хофмейстер Горна и представил ему банковскую ассигнацию, имитируя, таким образом, покупку подарков за деньги. Бестужев принял ассигнацию, вручил хофмейстеру подарки и выдал ему в этом квитанцию. А на другой день Михаил Петрович поехал к Горну и вернул ассигнацию назад. Имидж неподкупности требовал соблюдения особого церемониала!