Борис Николаевич Григорьев

Принуждение к миру. Военные действия России в Финляндии в 1710—1720 г.г.

Из-за тяжелой ледовой обстановки путь до Выборгского залива занял четыре дня. Корабельный флот достиг к этому времени Красной Горки и встал там на якорь, тоже ожидая улучшения ледовой обстановки. Вскоре фарватер очистился ото льда, и флот смог подойти к урочищу Курома.

В ночь на 6 (17) мая началась подвижка льда. Галеры и провиантские суда отделило от кораблей льдом, подул ветер, и суда начало относить в море. На них как раз сидело пехотное пополнение в количестве 5 тыс. человек, в том числе два батальона Преображенского и Семеновского полков, а также всё продовольствие. Нужно было принимать экстренные меры для спасения уносимых льдом и ветром судов. На совещании, созванном на вице-адмиральском корабле «Олифант», по предложению Петра I было решено «кораблями лёд разбить, а разбив, чтоб стать на якорь; а галерам и провиантским судам первому за корабль, а другим друг за друга цепляться». Эта задача была успешно выполнена самыми крупными судами Балтийского флота – фрегатом «Думкрахтом» и бомбардирским галиотом «Ивангород», которые, действуя как ледоколы, разбивали лёд своими корпусами. Иногда лёд приходилось ломать, «втягивая маленькую пушку на бугшприт и затем роняя её на льдины». Потери составили всего несколько провиантских судов, которые были всё-таки раздавлены льдом, но остальные суда все дошли в целости до Берёзовых островов. Из 22 транспортных судов только четыре были раздавлены льдом, но и с них успели снять часть груза.

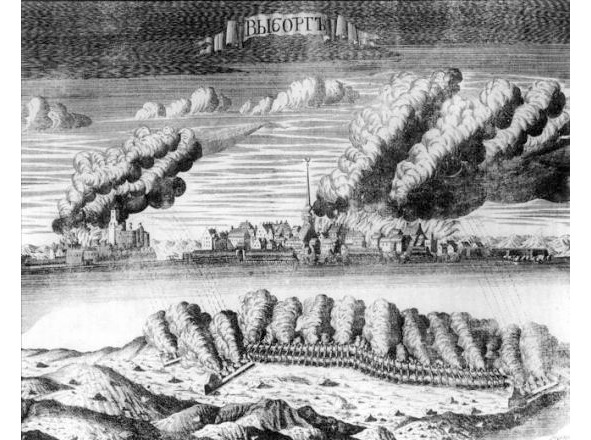

Русские корабли у стен Выборга.

2 мая Пётр даже приказал Л. Думашеву срочно собрать подводы «с ближних мест к Питербурху» и на них отправить хлеб Апраксину под Выборг (!), но 9 мая этот приказ был отменен, так как флот всё-таки прорвался сквозь льды. У осаждающих к тому моменту провианта оставалось лишь на три дня. 8/19 мая часть провиантских судов и галер под командой Петра I двинулась к Выборгу и вечером того же дня они подошли к укреплениям, сооруженным по приказу Апраксина в 12 верстах от Выборга в самом узком месте пролива Тронгсунд. Береговые батареи шведов перекрывали своим огнём все подходы к крепости, и чтобы избежать боя с ними, русские моряки применили хитрость: подняли на мачты шведские флаги и вымпелы и инсценировали бой со своими артиллерийскими батареями, развёрнутыми на подходах к проливу. Шведы решили, что к ним с подкреплениями идёт их флот, и огня не открыли, так что русские корабли беспрепятственно могли подойти к месту выгрузки.

По приказанию Петра здесь, на берегах Тронгсунда, были установлены несколько корабельных орудий. На следующий день подошли остальные провиантские суда с гвардией и продовольствием. Вице-адмирал Корнелиус Крюйс с корабельным флотом остался на якоре у Берёзовых островов.

Прибытие флота к Выборгу было весьма своевременно. Если бы он опоздал, осаду с Выборга, скорее всего, пришлось бы снимать во второй раз.

Относительно количества артиллерии, доставленной под Выборг морем, в русских источниках также существуют разногласия: в «Реляции» отмечается, что было привезено 80 пушек и 19 мортир; датский посланник Ю. Юль писал, что «царь оставил под Выборгом 80 орудий для брешных батарей… и 50 больших мортир»; по мнению Н.Г.Устрялова, было доставлено 80 пушек (24- и 18-фунтовых) и 26 мортир, а согласно М.В.Васильеву пушек было 80, а мортир – 28. Как мы видим, разногласия касаются количества мортир. Не ясна также судьба 20 пушек, отправленных К. А. Нарышкиным из Нарвы: как мы уже сообщали, 10 мая царь приказал адмиралу К. Крюйсу отправить капитан-поручика Солового в Нарву за артиллерией, «ибо та артиллерия здесь зело нужна», но справился ли Соловой с заданием царя, и что произошло с пушками дальше, не известно. Скорее всего, предполагает Славнитский, к Выборгу они так и не прибыли.

В соответствии с замыслом и планом Петра главная задача корпуса Апраксина – блокирование шведского гарнизона – была решена. Апраксин обложил крепость, лишил её связи с внешним миром, отбил нерешительные попытки Любеккера оказать помощь осаждённому гарнизону, организовал тщательную разведку. Одновременно он развернул инженерные работы, строя подступы к крепости и готовя позиции для артиллерии. В пределах имевшихся средств он добивался и ослабления сил противника, беспокоя его огнём пушек. Всё это создавало предпосылки для последующих осадных действий, завершением которых должны были явиться штурм и занятие крепости.

Сразу по прибытии Пётр осмотрел укрепления Выборга и составил «Инструкцию по подготовке к штурму Выборга». По ней предписывалось оборудовать 2 батареи: первую – на 40 пушек, вторую – на 20, а также и 3 кетели (площадки для мортир): одну на 8 мортир, а две других – по 5 мортир на каждой. Таким образом, против крепости было сосредоточено 60 пушек и 18 тяжёлых мортир. Также было приказано поставить 140 лёгких мортир, в задачу которых входило вести обстрел по шведам, устранявшим по ночам повреждения в крепостных укреплениях, а также во время штурма крепости сгонять их со стен. При этом Петр отметил, что в запасе у него оставалось ещё 20 пушек, 10 мортир и 50 лёгких мортир.

Из вышеизложенного следует, что в распоряжении осадного корпуса Апраксина в мае 1710 года должно было находиться 80 пушек, 18 мортир и 190 мортирцев. При обстреле крепости, однако, были задействованы не все орудия. Кроме того, царь предлагал во время штурма использовать со стороны моря брандеры, однако этого не потребовалось.

Отметим одну интересную деталь. Упомянутая выше «Инструкция по подготовке штурма крепости» включена в состав «Летописи Выборгской крепости»5 и разбита там на три части: пункты 1—5 датируются 11 мая, после того как царь дважды осмотрел крепость. На следующий день, осмотрев крепость ещё раз, Пётр составил ещё два пункта – 6 и 7, а 13 мая, после четвертого осмотра – он составил два последних пункта. «Инструкция» датируется 14 мая 1710 года и состоит, таким образом, из девяти пунктов.

В «Инструкци» царь предусматривал нанесение главного удара с западной стороны крепостной стены, а вспомогательного – с восточной. На галерный флот И.Ф.Боциса возлагалась задача совместно с осадным корпусом принять участие в блокаде Тронгсунда и штурме крепости. 14 (25) мая Петр I с транспортным и корабельным флотом отбыл в Кроншлот, куда благополучно прибыл 16 (27) мая.

Шведское командование не смогло использовать превосходство своего флота, чтобы не допустить прорыва русского флота в Выборгский залив. Шведские военные корабли в количестве 19 вымпелов появились в районе Берёзовых островов только 18 (29) мая, когда русский флот уже свою задачу выполнил. Но и теперь они не смогли оказать существенной помощи осажденному гарнизону. Осадка шведских кораблей не позволяла им пройти к Выборгу шхерами, а фарватер через Тронгсундский пролив оказался для них закрыт, так как в самом узком его месте по приказу Петра I было затоплено несколько транспортных судов. Не имея возможности атаковать укрепленную позицию русских у Тронгсунда, шведский адмирал Г. Ватранг вынужден был ограничиться крейсированием в Финском заливе между Тронгсундом и островом Котлин.

Работы по сооружению батарей начались 17 мая, некоторые из них были готовы к 24 мая. На главном направлении атаки было сосредоточено более половины всех войск, 72 пушки, 18 мортир и 140 малых мортирок. В ходе работ, как сообщает «Летопись Выборгской крепости», из Выборга был выслан парламентёр от коменданта крепости Штирнштралле с просьбой позволить отправить курьера с письмами к генералу Любеккеру, но ему в этом было отказано.

В письме от 29 мая генерал-адмирал Апраксин докладывал, что с его стороны батареи и кетели готовы, а с восточной стороны, где командовал Бергхольц, поставлено 10 мортир, но батареи ещё не готовы, так как «в работе великий труд: пришли великие болота и каменья». Поэтому он запрашивал Петра, ждать ли ему пока будут готовы батареи у Бергхольца, или начинать обстрел крепости без него. Сам автор письма склонялся ко второму варианту, чтобы не допустить потери драгоценного времени. Кроме того, полагал адмирал, крепость на участке Бергхольца была хорошо укреплена, и его 40 пушек вряд ли сильно помогли бы делу. Царь согласился с Апраксиным, что ждать Бергхольца было незачем, и приказал начинать обстрел Выборга как можно скорее.

При оборудовании батарейных позиций возникла ещё одна проблема: на каменистой местности было невозможно бесшумно возить орудия, а кроме того, начиналось лето, и в разгаре были белые ночи, поэтому шведы постоянно вели по работавшим огонь, причинявший большие потери.

К концу мая всё было, однако, готово к бомбардировке и последующему штурму. В крепость послали парламентёра с предложением гарнизону сдаться, «не дожидаясь жестокова штурма и кровопролития», но шведы ответили категорическим отказом. Тогда 1 (12) июня в 6 часов вечера с обоих направлений, главного и вспомогательного, начался интенсивный обстрел крепости, длившийся до 6 (17) июня, причем со стороны Бергхольца, помимо 10 мортир, успели поставить 13 пушек.

В городе начались пожары, много зданий было разрушено, на главном направлении, со стороны пролива, в крепостной стене была пробита брешь, под которой после капитуляции строем стали 2 батальона пехоты. И хотя шведы пытались заделать ее, огонь русских мортир не позволял этого сделать. За эти 6 дней по крепости было сделано 2975 выстрелов из мортир и 1539 – из пушек. Шведы ответили 7464 выстрелами из пушек и 394 – из мортир.

Внимательному читателю бросается в глаза совпадение количества снарядов, выпущенных на первом (см. выше) и на втором этапах осады – разница заключалась только в результатах бомбардировки. Славнитский объясняет это совпадение двумя факторами: во-первых, на втором этапе действовали орудия более тяжелого калибра, а, во-вторых, увеличилась интенсивность огня: если на первом этапе обстрел продолжался около месяца, то на втором – всего 6 дней.

Так-то оно так, но всё-таки полное совпадение количества выпущенных снарядов с обеих сторон, сделанных в разные периоды осады, подвергают, на наш взгляд, достоверность сведений, содержащихся в «Летописи». Впрочем, отклонения от истинных данных, которые нам не известны, вряд ли могут быть слишком велики.

Осада Выборга (со старинной гравюры)

6 (17) июня на «генеральном консилиуме» у Апраксина было решено «оную крепость доставать штурмом». По требованию Петра I штурм был отложен до его прибытия. Уже были назначены люди, командированные на штурм, когда вечером 9 (20) июня комендант Выборга прислал к русскому главнокомандующему двух штаб-офицеров с предложением начать переговоры об условиях сдачи крепости. 12 (23) июня соглашение было подписано, а 13 (24) июня Выборг капитулировал. Утром следующего дня в город вошел гвардейский Преображенский полк во главе с царём.

Победителям досталась богатая военная добыча. В числе трофеев оказалось 8 мортир, 2 гаубицы и 141 пушка, а также много военного имущества. Выборгский гарнизон – всего 3380 человек, в том числе 156 офицеров и чиновников и 3274 нижних чинов – по решению Петра был временно задержан в качестве военнопленных. Из количества сдавшихся шведов можно сделать вывод, что потери шведов за время осады убитыми, дезертировавшими и умершими от болезней составили около 2500 человек.

После взятия Выборга часть сил, 3 драгунских и 2 пехотных полка, усиленные 2 гренадерскими ротами, под командованием генерала Р. В. Брюса была переброшена под Кексхольм (Корелу). Осада Кексхольма началась 10 июля 1710 года. Русские построили на берегу Вуокса, прямо напротив крепости, три мортирные и пять пушечных батарей и 15 июля приступили к бомбардировке города и стен. Очевидно, артиллерии оказалось недостаточно, и 3 августа к осаждающим прибыли баржи с новыми осадными орудиями. Русские заняли вокруг крепости несколько речных островов, и 4 (15) сентября комендант шведского гарнизона Шернтанц, убедившийся в бесполезности сопротивления, вступил с осаждающими в переговоры об условиях капитуляции. 8 (19) сентября гарнизон Кексхольма был отпущен в Нейслот с личным оружием, но без знамён. В руки победителей достались 55 шведских пушек. Овладение этой крепостью на противоположной стороне Карельского перешейка должно было окончательно закрепить победу под Выборгом.

По обычаям того времени взятие Выборга было широко отпраздновано русскими. Участники обоих ледовых походов и осады крепости были щедро награждены: генерал-адмирал Ф. М. Апраксин получил орден Андрея Первозванного, генерал-майоры В. Бергхольц и Р. Брюс – нагрудные царские портреты, усыпанные драгоценностями, а офицеры и солдаты – денежные награды. В честь взятия Выборга была выбита памятная медаль с изображением плана осады.

Пётр I придавал взятию Выборга исключительно значение. В письме к супруге Екатерине Алексеевне, определяя стратегическое значение одержанной победы, он указывал, что «уже крепкая подушка Санкт-Питербурху устроена». Действительно, взятие Выборга имело важное стратегическое значение. Наряду с овладением Кексгольмом оно обеспечивало безопасность новой русской столицы. Шведы лишались важной военно-морской базы, откуда их флот мог угрожать Кроншлоту и Петербургу. Русские получали базу для ведения наступательных операций в Финляндии. Из вышеизложенного следует, что ставка Петра на взаимодействие флота и армии полностью оправдалась.

Сразу после взятия крепости приступили к её спешной починке, что свидетельствовало о большой предусмотрительности Петра I. Наученный горьким опытом, царь, по всей вероятности, не исключал, что Выборгская крепость могла ещё ему понадобиться для обороны от шведов. Уже 22 июня Петром была составлена инструкция «что зделать в сей короткий час для укрепления города Выборга», которой предписывалось починить «разорённый» бастион и сделать два новых земляных бастиона. Восстановительные земляные работы первоначально производились силами семи гарнизонных полков под руководством коменданта Выборга Григория Чернышева. За лето 1710 года ими был вынесен кирпич, осыпавшийся в результате стрельбы ядрами, все бастионы были выложены дёрном, а брешь заложена фашинами и землей.

Ключ к двери, открывающейся вглубь Финляндии, был теперь в руках у русской армии. Одновременно, как писал Пётр, «чрез взятие сего города Санкт-Питербурху конечное безопасение получено…».

В конце 1710 года в состав Балтийского флота России вступил новый корабль – 50-пушечный «Выборг».

Военные действия в Финляндии 1712—1714 гг.

Шведская армия в Финляндии

Современный финский историк К. Хяккинен6 пишет:

«Слава Швеции как великой державы и вообще-то не слишком грела финнов. Швеция, чтобы стать великой державой, расширяла свои владения, напрягаясь из последних сил, и, разумеется, финнам досталось тяжелое бремя. Шведским армиям, постоянно ведшим войны, бесконечно требовались новые солдаты, что истощало людские ресурсы и тем самым затрудняло ведение сельского хозяйства в Финляндии».

Не объясняет ли этот вывод хотя бы частично ту достаточно лёгкую цену, которую русская армия заплатила за Выборг и за победу, которую она одержала над шведской армией в 1712—1714 г.г. в Финляндии? Ведь значительную часть шведской армии в Финляндии и её тыла составляли финны. Мы склонны ответить на этот вопрос утвердительно – так же, как и объяснить последующие неудачи шведов в Северной войне низким морально-психологическим и боевым духом самих этнических шведов. Полтавское сокрушительное поражение, непонятное долгое «сидение» короля в Бендерах, усталость страны, – всё это давало о себе знать после 1709 года.

Сколько было финнов в шведской армии и как они были использованы в Северной войне? Мобилизация финских полков была проведена в самом начале Северной войны – в январе 1700 года. Общая их численность, согласно Гриппенбергу, составила 9333 человека – 6333 пехотинца и 3000 кавалеристов. Все пехотные полки, за исключением Эстерботтенского, имели некомплект личного состава от 7 до 20%. Кроме того, был сформирован вербованный Карельский ланддрагунский эскадрон в 313 человек.

Прибегли и к набору временных частей. Это произошло в июле-сентябре 1700 года, когда были сформированы Обусско-Нюландско-Выборгский, Обусский четырехочередной, Нюландский четырехочередной, Карельский четырехочередной кавалерийские полки и Финский сословный кавалерийский эскадрон, Обусско-Бьёрнеборгско-Нюландский третьеочередной, Тавастхюстско-Выборгско-Саволакский пехотные полки, Бьёрнеборгский, Обусский, Тавстгустский, Нюландский, Выборгский и Саволакский четырехочередные пехотные батальоны, общей численностью в 9889 человек – 6648 пехотинцев и 3568 кавалеристов. Все эти части поступили под командование графа Отто Веллингка и действовали против саксонцев и русских в Прибалтике, а несколько финских полков приняли участие в сражении при Нарве 18/19 ноября 1700 года.

С уходом главных сил шведской армии в Польшу бремя военных действия в Прибалтике фактически легло на финские части. Эти части, находившие на территории Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии и Карелии, приняли активное участие в военных действиях против русских в 1701—1706 годах (Эрастфер, Гемауэртхоф, Гуммельсхоф и др.). Потом финны воевали в составе корпусов Крунъюрта и Любеккера, пытавшихся сбить русских с приневского района. При этом финская армия в основном была привязана к двум крупным опорным базам – Выборгу и Кексхольму.

Е. Тарле справедливо пишет, что представление о том, что шведы и шведский король относились к успехам русской армии пренебрежительно, не соответствовало действительности. Во всяком случае, если не сам король, то его генералы и правительство в Стокгольме понимали нависшую над Прибалтикой и Финляндией опасность и принимали меры по парированию успехов русской армии. Королевская администрация, в частности, напрягала все силы для пополнения финского корпуса, чрезвычайно жёстко собирались налоги, в Карелию перебрасывались части, набранные в оккупированной Саксонии или взятые в плен на полях сражений, например, под Фрауштадтом. Так в 1707 г. на шведскую службу перешли саксонский пехотный полк I.B.Schommer и 3 пехотных батальона (А.Boje, H.М.Sailenburg, Е.Strählborn), которых шведское командование перевело в Финляндию, подальше от родных мест в Германии, чтобы те не могли дезертировать.

Перед русским походом король Карл XII запланировал крупную диверсию против Петербурга, надеясь ею отвлечь русские силы от направления своего главного удара на Москву и одновременно стереть с лица земли Санкт-Петербург. С такой задачей летом 1708 года в поход выступил корпус генерала Любеккера.

К июню 1708 года финская армия под командованием генерал-лейтенанта Любеккера состояла из следующих частей:

Шведско-финляндский полк дворянского знамени (адельсфан) – ротмистр А. Мунк (30 человек);

Обусский резервный кавалерийский полк – полковник К. Пересветов— Морат (667 человек);

Нюландский резервный кавалерийский полк – полковник А.Е.Рамсей (667 человек);

Карельский резервный кавалерийский полк – генерал-майор К. Г. Армфельт (667 человек);

Вдовствующей Королевы конный лейб-регимент (Лифляндский кавалерийский фон Тизенгаузена) – подполковник Г. Глазенапп (390 человек);

Ингерманландский вербованный драгунский полк – полковник Х. Хастфер (600 человек);

Тавастхюстский пехотный полк – полковник Г. Зюлих (1025 человек);

Саволакский пехотный полк – полковник Е.Е. де Альбедиль (1000 человек);

Обусский резервный пехотный батальон – полковник А.Ф. фон Крусеншерна (684 человека);

Бьёрнеборгский резервный пехотный батальон – полковник М. Шернстролле (680 человек);

Тавастхюстский резервный пехотный батальон – полковник О.И.Мейдель (661 человек);

Нюландский резервный пехотный батальон – полковник К. Бойе (674 человека);

Выборгский резервный пехотный батальон – полковник Ю. Штирншантц (869 человек).

Саволакско-Нейшлотский резервный пехотный батальон – полковник А. Пересветов-Морат (1036 человек).

Ингерманландский вербованный пехотный полк – полковник Х. Хастфер (1000 человек).

Саксонский вербованный пехотный полк – полковник Ю.Б. фон Шоммер (1152 человека).

Саксонский вербованный пехотный батальон – полковник Е. фон Штрэльборн (510 человек).

Саксонский вербованный пехотный батальон – полковник А. Бойе (521 человек).

Саксонский вербованный пехотный батальон – полковник Х.М. фон Зейленбург (518 человек).

Итого в армии, согласно современному шведскому историку К.О.Нурденсвану, насчитывалось 13291 человек: 2991 кавалерист и 10300 пехотинцев. За исключением нескольких мелких подразделений, оставленных для несения гарнизонной службы, финляндский корпус, выступивший в 1708 году на Санкт-Петербург, насчитывал примерно 12700 человек при 25 орудиях.

Как мы знаем, поход Любеккера окончился полным провалом и победой русского оружия. На несколько лет на северо-западном фронте наступило затишье, которое было нарушено Выборгской операцией русской армии в 1710 году.