Бадри Горицавия

Черешенки

Третий образ. Сосновые иголки

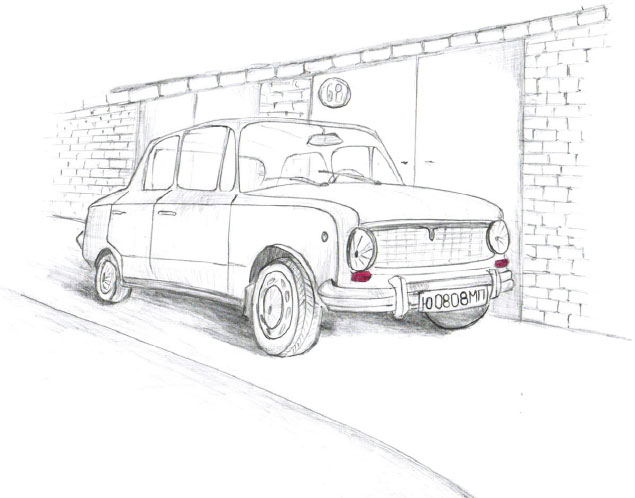

Отцы мальчишек, что жили в городе, там, где возвышались пятиэтажки, пропадали в гаражах. Городские мамы так и говорили: «Мой снова в гараже пропадает» или «Опять ты в своём гараже пропал!» В Черешенках гаражей не имелось, а были сараи, и здешние мамы в своих бесконечных причитаниях насчёт пропаж отцов меняли места координат. Гаражи – на сараи. Но суть не менялась совсем. Я не понимал эти мамины выражения. Как это отец «пропал», если известно, где он?

А почему гаражей не было? Так потому что машин своих не было. Ни у кого. Первые машины начали появляться значительно позже, и их счастливые первообладатели вырубали кусты сирени на окраинах Черешенок и ставили там железные коробки с покатой крышей. Это и были первые гаражи. Новое место пропажи для черешенских отцов. У нас тоже появился такой, когда купили беленькую. Отец на своём самосвале привёз как-то в обед полкузова щебёнки, скинул с кузова широкую совковую лопату и велел мне ею разбросать ровным слоем всю эту кучу.

– От сих и до сих, – указал мне отец, шагами обмеряя прямоугольную площадку.

Я разровнял её, пока он обедал, и был вполне доволен результатом. Как мне казалось, очень хорошо получилось. И отец спустя почти час, ковыряя в зубах заострённой спичкой, раскрасневшийся после съеденной глубокой тарелки горячих щей, тоже похвалил меня. Но зачем-то взял у меня лопату и ещё минут десять перекидывал с места на место гранитные камешки.

Я спросил отца:

– А зачем это, пап?

Он ответил:

– Узнаешь.

Потом он уехал на работу, а мне велел следить, чтобы, как он выразился, «друзья мои» (имея в виду, конечно же, не только лишь именно моих друзей, но и вообще всех мальчишек) не растащили щебёнку. А они бы растащили! Запросто! Как те муравьи у моего дома сахар. По камешку растащили бы. Быстро и дружно. Только лишь узнали – тут же налетели со всех сторон. Зачем им нужны камни? Ну вы, блин, даёте! Да чтобы кидать! Во что или в кого? Нужную цель мальчишка всегда и везде найдёт. На той же рядом расположенной помойке валялись целые залежи стеклянных бутылок и банок, которые не подлежали сдаче, и из-за этого люди их выкидывали. Вот вам и шикарные цели для метания по ним камнями.

Я остался следить за щебёнкой. Конечно же, я не стоял строго не шевелившимся солдатом, как постовой на одном месте. Можно сказать, я и не находился на том посту очень уж много времени. Я играл с друзьями на неподалёку расположенной территории маленькой военной части – на точке (одно из самых любимых наших мест). Но я не забывал данное мне отцом задание и с определённой периодичностью бегал и внимательным взглядом прощупывал мною выровненную площадку под неизвестно что, – не свистнул ли кто хоть один камешек.

Вечером отец не пришёл пешком, как всегда, а приехал на машине. Но не на своей, а на чужой и даже не на одной, а на целых двух. Одна была с краном. «Галичанин», – прочитал я на ещё сложенной жёлтой стреле. Другая машина называлась КрАЗ – большая, бортовая, на её кузове находился громоздкий короб из ржавого металла, одну из сторон которого занимали двустворчатые двери во всю ширину. Спустя час короб с помощью «Галичанина» был водружён на подготовленное в обед ровное место. Отец, вспотевший и взволнованный, руководил всем процессом. «Наверное, он опасается, не порвались бы тросы», – так думал тогда я, глядя на его мокрый нахмуренный лоб, и от этого тоже вспотел. Народу вокруг собралось тьма. В Черешенках творилось что-то новое.

Вот так у нас появился личный гараж. На следующий день у меня уже было другое отцовское задание. Я окунал широкую кисть в круглую банку с очень вонючей краской и старательно водил ею по ржавому железу. Вечером мы все втроём – я, мама и отец – стояли в линеечку, освещённые закатным красным солнцем, и смотрели на гараж – на наш. Он был тёмно-зелёный. «Как сосновые иголки», – подумал я тогда. Что подумали мама с отцом, я не знал. Внутри стояла наша беленькая. На дверях висел большой навесной замок.

В сарае пропасть было ну никак нельзя, он был очень маленьким. И этот неоспоримый факт также добавлял остроты моему недопониманию маминого выражения. Сколько раз, играя на улице в казаки-разбойники или прятки, я пытался найти тайное убежище в сарае, если тот был открыт. Но меня всегда там находили. Да и больше того – отсутствие замка на дверях сарая служило отличной подсказкой, что, возможно, здесь и стоит поискать. Не выходил этот фокус и у других моих друзей. Однажды только одному Мурому удалось оставить своё место укрытия неразгаданным. Но чего это ему стоило!

В глубине всех сараев обязательно находилось отгороженное куском фанеры или железа небольшое пространство. Оно служило местом для хранения угля. Вот там-то и спрятался Мурый.

Мы были разбойниками и убегали всем скопом от казаков. Ещё издали Мурый заметил, как, выходя из сарая, отец Олега Немого не навесил на двери замок. Тогда он осмысленно прибавил ходу и скрылся внутри за заскрипевшими дверями. Когда мы поравнялись с тем сараем, от всего скопа оставались только я и Лавреша. Все остальные рассыпались по дороге кто куда с уже заготовленными в головах планами своего спасения. Мы с Лаврешей таких планов не имели и убегали просто наугад – вперёд.

– Помогите, ребя! – в проёме приоткрывшейся двери появилась чернявая голова Мурого и звала нас к себе.

Мы, опасливо кинув взгляд на барак, где жили Немой и его отец, шмыгнули в сарай. Там Мурый штыковой лопатой уже вовсю готовил своё убежище – делал прямо в угле схрон. Лавреша быстро смекнул, что к чему, и, схватив ещё одну лопату, тоже принялся рыть. Моя сметливость была ничуть не хуже лаврешинской, но мне не досталось лопаты, и я стоял на тазах, выглядывая на улицу в узкую щель меж двух рассохшихся дверных досок, – сёк обстановку на улице.

– Всё! Давай ныряй первым! – услышал я за своей спиной запыхавшийся голос Лавреши.

Мурый и нырнул. Очень даже удобно он помещался в вырытой ямке, сидя с подтянутыми к подбородку коленями. Но дело в том, что места там больше не оставалось ни для меня, ни для Лавреши. А необъявленный план наш был именно такой – спрятаться всем вместе. Сколько они ни пыхтели, копая уголь, большого углубления так и не получилось. Уголь предательски скатывался обратно вниз с образовавшихся по бокам валов и никак не хотел идти с ними на сговор.

– Давай закапывать, – сказал Лавреша и досадливо сплюнул на пол густую чёрную слюну.

– Подожди, – сказал я, снимая с руля подвешенного к потолку металлическими крюками велосипеда какую-то замусоленную тряпку. Ею оказалась небольшая часть старой ночной рубахи, в каких спали тогда все мамы. У моей была такая же, даже расцветка совпадала. Я накинул найденную ночнушку Мурому на голову, и Лавреша очень быстро его закопал.

– Нормал? – спросили мы уголь, в котором прятался наш друг.

– Нормал, – глухо отозвалось нам в ответ.

Нас с Лаврешей поймали самыми первыми. Мы даже не успели далеко отбежать от того самого сарая. Казаки не очень туго стянули какими-то шершавыми верёвками наши руки за спинами и оставили в качестве охранника одного из братьев Пелёдиков (того, что Лёха). Он нас долго допрашивал. Мол, «Назовите ваш пароль!» и «Где прячутся остальные?! Отвечайте, а то расстреляем!» – и грозил нам деревянным автоматом неведомой конструкции и марки.

Мы молчали. Совсем как партизаны из кино про войну. А они-то были для нас тогда настоящие авторитеты. Сильные бородатые дядьки из леса с ППШ на широком плече. Ух! Что касаемо пароля, то даже если бы и завелась в наших рядах в тот день вша предательства, так и она не смогла бы его назвать, даже если бы и хотела. Как-то всё слишком сумбурно получилось ещё в самом начале. Вся наша банда молниеносно разбежалась после объявления начала игры и совсем забыла его загадать. Мы видели с Лаврешей после того как нас поймали, что двое казачков с соседней улицы – Заяц и Паша Егоров – выходили из сарая, где мы закопали Мурого, и отрицательно качали головой остальным: «Никого». Мы загадочно улыбались.

Спустя какое-то время вся наша разбойничья шайка была почти полностью обезврежена. Не поймали только одного Мурого. И казаки, и разбойники стояли все вперемешку, смеялись и рассказывали, кто где прятался и как кого нашли.

– Если Мурый за зону забежал прятаться, это не считается, – сказал насколько это было возможно подчёркнуто строго Кралин. Он был у казаков командиром. Перед игрой обязательно оговаривалась зона, где можно было скрываться, а где запрещалось.

– Не зашёл! – в унисон выкрикнули мы с Лаврешей и снова довольно и загадочно заулыбались.

– Что, сдаётесь? – это уже невозмутимо серьёзничал наш главарь Медведь (Серёга Медведев). Он был нами, конечно же, осведомлён, где прятался последний разбойник, и теперь, так как казаки его не смогли найти, склонял их сдаться.

– Тогда место нам покажете, – подумав, сказал Кралин.

Медведь тоже подумал. Но мы же выиграли. Игра и так как никогда затянулась, да и есть жуть как всем хотелось – набегались.

– Ладно, – сказал он и заорал громко в небо: – Мурый, выходи! Они проиграли!

Мы трое, кто знали, откуда должен появиться пропавший, повернулись в ту сторону. Следом за нами и все повернулись туда же.

Из-за угла появился он. Что набрасывал, что не набрасывал я на голову Мурого ту ночнушку, от въедливой угольной пыли она его почти не спасла. Чёрный он был от пяток до бровей, словно не сидел смирно в угольной куче, а барахтался в ней. Перепачканный, как трубочист, но безумно счастливый шёл нам навстречу наш друг и широко улыбался. Белизна зубов его на чёрном фоне казалась каким-то нелепым недоразумением.

Кто тогда первый закричал: «Тазы!», Лавреша или я, не помню. Но подействовал этот безудержный и внезапный крик, означающий приближающуюся опасность, совсем не на того, кому он был предназначен. Половина всей нашей когорты кинулась врассыпную кто куда. (Мальчишкам нельзя расслабляться! Мальчишки всегда на взводе! Слишком много у мальчишек врагов!)

Счастливый Мурый расслабился и поплатился за это. Спустя мгновение его уже держал за чумазое ухо отец Олега Немого. Теперь и нам пора было давать дёру.

Мурого потом два дня не пускали гулять. Мы подходили к его дому, а он отрицательно мотал в окно головой и, повернувшись, показывал нам свою спину. Вдоль неё сочным розовым цветом красовались несколько свежих отметин от скакалок. Это мы точно знали, что от скакалок. Одной из часто обсуждаемых нами была тема «Родительские предметы и методы наказания». Мы знали об этом всё и почти каждый день добавляли новые знания по этой теме. Кого на какое время лишали улицы, про пытки чтением толстых книг «отсюда и досюда», из какой кожи сделан ремень у того или иного отца, какая на нём пряжка и сколько раз он им охаживает и по какому месту, у чьей мамы тяжелей рука и уж про совсем позорный для нас, гордых мальчишек, пресловутый угол – лучше уж всё остальное. Мурого наказывали изысканно – красными резиновыми скакалками его младшей сестры.

Отец Немого сначала заподозрил, что у него что-то стащили. Но, не выпуская из своей руки ухо Димаря (Мурого звали Дима) он проверил все свои потайные углы, ящики с инструментами и убедился, что всё на месте. Бардак в сарае, оставленный нами после себя (хоть впопыхах и казалось, что мы всё делали аккуратно, пол всё же был весь усыпан углём), тоже остался бы незамеченным дядь Борей (так звали отца Немого) и им в вину нам не ставился бы. Но, как назло, мимо сарая проходила мать Мурого. Она возвращалась с работы и сквозь широко раскрытые двери увидела, что в чужом сарае её родного сына держит за ухо сосед (все были в Черешенках соседями друг другу, даже если жили на разных концах района). Увидела и сразу зашумела: «Это что такое!!!», ничуть не вкладывая в свои слова вопросительной интонации. Одно лишь слепое материнское негодование. И дяде Боре пришлось всё выложить, уже защищая самого себя. А так-то он хороший, Немого отец. Просто случайность погубила нашего Мурого.

Четвёртый образ. Астры Томсона

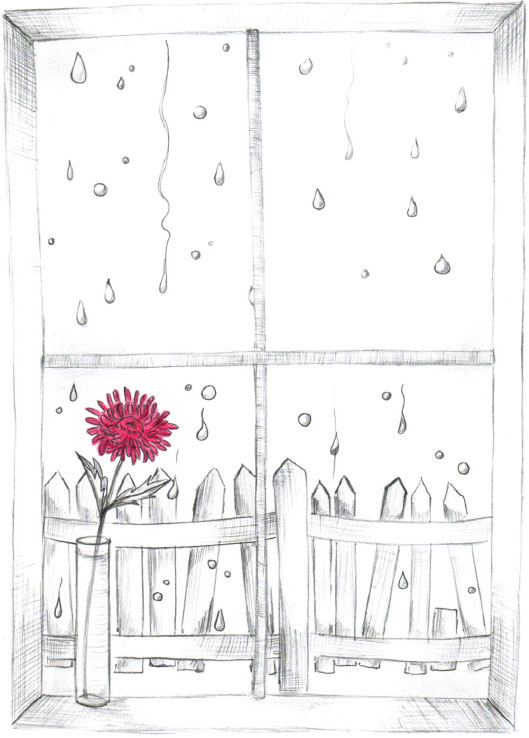

И этому дождю тоже пришло время закончиться. Эх, как же он хлестал! Я подозвал маму к освобождённому от штор окну и, указав на стекло, произнёс восхищённым голосом, сдобренным ноткой детского удивления:

– Смотри, какой дождь жирный! – мой палец змейкой заплясал по гладкой поверхности.

– Почему жирный? – спросила она меня, глядя в окно.

– А какой же?! – ещё больше удивился я.

От самой каменной отмостки нашего барака до низенького деревянного забора весь палисадник мама засадила астрами. Она очень любила эти цветы. «Астра – королева сада», – много раз я слышал это от мамы. До того любя так она говорила, подолгу возившись с цветами – сажая, пересаживая, каждый вечер поливая их, выдёргивая сорную траву меж кустов, – что они в моём воображении ненадолго обретали человеческую душу и представали во всём своём наречённом мамой величии.

– Вон те – королевы, мам, – указывал я на высокие, мне по плечо, ярко-жёлтые, крупные соцветья, которые строгим, как по линеечке, рядком окаймляли с трёх сторон наш палисадник. – А эти пока ещё только принцессы, – широким жестом обеих рук обводил я центр цветника. Там росли астры, доходившие мне лишь до пояса, до колена и совсем лилипуты, еле возвышавшиеся над землёй, с меленькими цветками-бутончиками.

– Ах, принц ты мой, выдумщик, – хохотала мама и брызгала в меня тёплой водой из лейки. Живые волны нашей общей искренней радости пробегали по разноцветным лепесткам почти физически ощутимыми колебаниями. Наверное, в такие моменты цветы тоже смеялись вместе с нами. Палитра расцветки просто поражала. Жёлтые, красные, розовые, фиолетовые, синие и ещё десятки оттенков этих цветов и их сочетаний. Все астры были разных сортов и имели замысловатые названия. Мне почему-то запомнился сорт «Астра Томсона». Я всё допытывался у мамы, кто этот самый Томсон, где он живёт и почему астра именно его. Но мама не имела ответа. Как, впрочем, не находилось у неё что ответить и на многие другие мои вопросы. «Не такие уж эти взрослые и умные», – думал я. Подходить с «Томсоном» к отцу я даже не собирался. Я заранее знал его ответ – поднятая молчаливая бровь над левым глазом.

Так выходило, что палисадник наш цвёл с ранней весны до поздней осени. Один сорт отцветал – зацветал другой. Этот чудесный цветник был маминой гордостью. Ей часто приходили по почте маленькие пакетики с семенами. Каждая такая маленькая посылка была для неё большим праздником. Даже щёки у неё становились розовыми от счастья.

– Новый сорт! – торжественно объявляла она, потряхивая крошечным гремучим пакетиком под самым потолком.

Отец на это почему-то всегда молча поднимал бровь над левым глазом. Ну это вы уже знаете. Всё, что касалось цветов, его не касалось. И он всегда одинаково реагировал, если кто-то затрагивал эту тему. Слепому поклонению пестикам и тычинкам не доставалось места даже на самой отдалённой галёрке и на чердаке его мировосприятия.

Дождь и вправду казался каким-то жирным. Обычно вниз по глади стекла скользили быстрые маленькие капли. Но в этот раз волны бушевали на прозрачной поверхности. Сильный ветер дул в сторону нашего дома и целые потоки обрушивал на его стены и окна. Я вглядывался сквозь стекло на улицу, но ничего не мог там рассмотреть. Всё потеряло свои очертания. Всё размазалось, растеклось. Оставались нетронутыми только цвета. Не мог рассмотреть я и мамины астры. Стекло было как будто вымазано чем-то бесцветным, но очень жирным. Квадрат палисадника напоминал мне одну из тех картин, которые малюют совсем уж маленькие детишки, хватая без разбора все краски подряд и ляпая кистью по бумаге то тут, то там, пока не закрасят все белые места. Ещё такие картины я как-то видел по телевизору, но их рисовали уже взрослые. По моему мнению, странные взрослые. Может быть, даже очень несчастные. «Наверное, в детстве у них совсем ничего не было для рисования. И теперь, когда они уже сами могли себе купить и краски, и какие хочешь кисти, их одолевала потребность рисовать именно то, что не было ими нарисовано давным-давно», – так я думал о странных взрослых и их «детских» картинах. За стеклом образовалась этакая многоцветная живая мазанина под проливным дождём. Хаос цвета, ограниченный прямоугольником окна. Мне было хорошо знакомо это слово – хаос. Так отец называл мой письменный стол, стоявший в углу зала, за которым я делал школьные домашние задания. Хаосом, конечно же, был не сам стол, а то, в каком порядке, а вернее, беспорядке находились предметы на его поверхности.

– И как ты только умудряешься найти что-то в таком хаосе? – скорее не спрашивал, а укорял меня отец. Правда, делал он это совсем не зло – так, лишь бы до меня долетели его слова, как игривый пендель.

И только когда в моё ухо внезапно из-за спины залетало, как нахальная муха, это слово, я его сразу же начинал видеть – мой хаос. Прозрение было моментальным. До того мгновения хаос от меня надёжно прятался. Удивительное дело! Не правда ли?

Через какие-то две молниеносные минуты при помощи правильно выстроенной архитектуры из чрезвычайно ровненьких стопок учебников, тетрадок и альбомов для рисования, а также отправленных по своим местам (в обёрнутый фольгой гранёный стакан и деревянный пенал с наклеенным котом Леопольдом) ручек, карандашей и наполовину засохших старых фломастеров на столе воцарялась гармония. Это слово я тоже знал. Правда, время от времени. Больше мне как-то дружилось с хаосом.

– Всё нормально, мам! Все целы, – я уже был на улице. Стоял напротив нашего дома за заборчиком с капроновой сеткой в одной руке и запиской в другой. Мама всё так же была у окна на кухне. Мы оба с противоположных сторон смотрели на одно и то же – на наши астры. Я – через деревянные редкие штакетины с облупившейся синей краской, мама – сквозь мокрое, но уже не «жирное» стекло. Ветер и ливень смогли только лишь пригнуть наши цветы к земле. Жёлтых «королев» – посильнее. Сломанного стебля я ни одного не увидел. Худенькие милые «принцессы» не поддались стихии. «Лилипуты» тоже были в порядке. Я заметил несколько перепуганных букашек, выбиравшихся из-под тёмно-зелёных листков. Угроза миновала.

Мама махнула мне рукой – мол, иди уже. За её спиной появилось заспанное и что-то жующее лицо отца. Поднял ли он бровь над левым глазом, я уже не видел.

Сквозь крупные ячейки авоськи красовались своими зеленоватыми боками шесть пустых молочных бутылок с широким горлышком. Они слегка позвякивали в такт моим мелким шажкам. На клочке картонки, оторванной от квадратной упаковки «Геркулеса», в столбик при помощи простого карандаша, дежурившего в маминой книге рецептов, было аккуратным женским подчерком написано: «Два кефира. Четыре молока. Батон. Полбуханки чёрного. Лаврушка. Спички – 5 кор.».

И чуть ниже под косой чертой: «Валь, продай Юрику спички, пожалуйста. Нина».

Меня послали в магазин. Единственный он был во всех Черешенках, находился недалеко от нашего барака. В общем-то всё в Черешенках находилось недалеко друг от друга. Поэтому-то там и были все друг другу соседями.

Я бодро топал по мокрой бетонной дорожке. Завидев впереди себя лужу, брал разгон и лихо перемахивал через неё лучше всякого горного козлёнка. Воздух после дождя был чудо как свеж! А ещё давила на уши непривычная тишина. После нескольких часов непрекращавшейся монотонной долбёжки крупных и частых капель по шиферу барачной крыши все звуки мира словно умерли. Мне казалось, что я был самый первый, кто очнулся от гипнотического шума дождя. Шарканье и хлюпанье моих подошв солировали в мёртвой тишине. А ещё – стук моего сердца. Начиная с середины моего пути начали появляться люди. Точно как те букашки из-под листков астры, они выползали из своих укрытий – кто из квартир, а кто и из сараев (кого где ливень застал). Вслед за людьми освободилось из плена сбежавших туч и солнце. Маленькими бриллиантиками тут же засверкали тысячи небесных капель, повисших на чём только можно было. Послышалось пение первых птиц.

По пути я помог тёте Зине. Тётя Зина была хорошая. Жила она у самого магазина, в таком же точно бараке, как и мы, но была совсем одна. Мужа у неё не было, а единственный сын уже давно сидел в тюрьме. Я его никогда не видел. Да так никогда и не увидел «Кирилла её непутёвого», как называла его моя мама. А ещё у неё была только одна рука. Она всегда носила платья только с длинными рукавами. Один из них был наполовину пустым. Я узнал от отца, как она руку потеряла.

– В станке закрутило, – рассказывал он мне о том несчастном случае, когда тётя Зина была ещё молодой и работала где-то на Севере на большом заводе.

– А как это – «в станке закрутило»? – с широко раскрытыми глазами удивлённо спрашивал я.

– А вот так. Брр-р-р-р, – громко бренчал отец, неумело имитируя звук работающего станка и ладонью с выставленным указательным пальцем чертя в воздухе быстрые круги.

Тётя Зина проморгала начало дождя, а когда опомнилась, было уже поздно – он стоял стеной. Вывешенное сушиться бельё, недавно ею постиранное, так и осталось висеть цветными парусами на улице под сумасшедшим ливнем. Вот это бельё я и помогал собирать тёте Зине, но только уже с земли. Верёвки не выдержали сильных порывов ветра. (Затонул парусный корабль.)

– Что же, теперь опять всё стирать? Да, тёть Зин? – наивно и глупо спросил я, бросая в большой алюминиевый таз перепачканные вещи. Такие вот детские вопросы. Но как мало ещё видел я всяких несчастий и горя! У меня просто не было большого опыта, и мне неведомо было, что в таких случаях полагается говорить, чтобы успокоить и поддержать человека. А мне так хотелось поддержать её, успокоить! Тётя Зина, со всею своей одинокостью, со своими известными и неизвестными болячками, была, наверное, самая добрая тётя во всех Черешенках. Во всяком случае для нас, мальчишек. Кто ещё выносил на улицу вкусные горячие пирожки с капустой, яблоками, яйцами и зелёным луком на огромной тарелке и кричал нам «Налетайте!»? У кого ещё всегда находилась «случайно» конфета при встрече с нами? У кого ещё можно было одолжить до следующего выходного десятник на мороженое? И кто его, не задумываясь, нам давал?

– Не переживай. Ничего страшного. Прополоснуть только и всё. Ох-ох, ветряка этот. Ну ничего. Земле зато хорошо – всю улило. Ей влага всегда нужна, – тихо приговаривала тётя Зина.

Вот так. Успокоить я её хотел, а вышло так, что она успокоила меня.

Авоська заметно потяжелела от закупок, выполненных строго по списку. В карманах тихо погромыхивали спички в деревянных коробках, во рту перекатывалась выданная мне в качестве благодарности тётей Зиной мятная карамелька.

«Надо отдать сумку дома и быстрее бежать к Лавреше. Мы вместе с ним натаскаем воды тёте Зине для полоскания. Чё там – по три раза сходим к колонке и готово!» – так думал я, спеша из магазина.

То ли ранняя весна была в это время, то ли поздняя осень, а может, и середина лета, точно не могу сказать. Не помню я, а врать мне совсем не хочется.