Августа Избекова

Агафоны-рябинники

Глава 1. Родословная Анфима Житова

«…Былое от меня неотделимо,

– Я от него, как дерево росту…»

Лев Пагирев

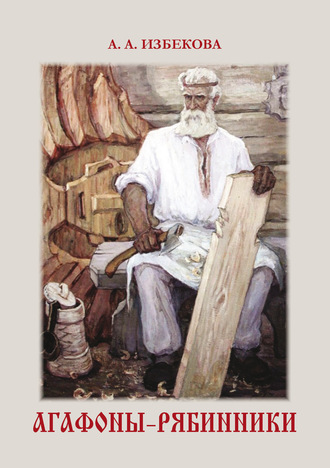

Дедово сказание об «агафонах-рябинниках» возбудило во мне интерес не только к моим предкам, а и к жителям всей округи. Я гордился, что «корнем» нашего рода был Агафон-«медвежатник», испугавший своим богатырским видом даже лешего, был напарником самого царя плотника в корабельном деле.

Позднее, со своим товарищами Агафон построил изумивший всех лошадиный дворец, и своей придумкой спас товарищей от барского наказания, оставив своим землякам на вечные времена прозвище «агафоны-рябинники».

Узнал я так же, как от этого «корня, вырастало житовское родословное дерево и как жили мои земляки, сумевшие влить новую струю в реку народного умельства. Детский ум мой вбирал в себя, как губка воду, все новые и новые сведения о моих предках и их соседях.

Когда позднее, согласно указу царя Петра, велено было «не писатца срамными кличками», вроде: «Агашка-кулында», «Микешка-Хрипун», «Епишка-Ропля», а «писатца» благозвучными именами, мои предки записались потом самой хлебной фамилией – Житовыми. Но в деревне их по-прежнему звали по-агафону – «Медведями».

Дед же сообщил мне, что у Агафона был сын – Дорофей – добрейший души человек, оставшийся в людской памяти ещё и как основатель нашей деревни. Он первый выселился из тесного села Троицкого[6].

Два сына Дорофея тоже прожили не зря.

Старший – Игнатий умел делать восхитительные прялки. На одной он изобразил великого князя Московского – Дмитрия в поход против полчищ Мамая. Прялка эта могла бы стать блестящим экспонатом столичного музея. Но увы!.. Творения многих крестьянских талантов не выходили за пределы своей волости или уезда. Младшему брату Игнатия – Ефрему выпал солдатский жребий. Как отменный пушкарь, в Бородинской битве со своим напарником уничтожил до сотни неприятелей, но и сам пал смертью героя. Моя тётя Доня заказывала в церкви поминание о славном воине Ефреме, поясняя мне, что «человек живет век, а добрые его дела два века живут».

Сын Игнатия – Панкрат – мой дед, воспринял от отца искусство изготовления прялок, любил хлебопашество и садоводство. Он первым в деревне посадил в своем уезде сад. По примеру деда, жители Выселок[7], тоже стали у себя заводить сады. Деревня зазеленела и заблагоухала. Панкрата на деревне звали уже не медвежатником, а Медведем, как и моего отца.

Но как в лесу есть кривые деревья, так и в роду Житовых случились отклонения. Единственный сын деда Панкрата – Афанасий – мой отец, не унаследовал многих добродетелей своих предков, хотя и не избегал крестьянского труда. В молодости, как я слыхал, он выглядел не хуже своих сверстников: среднего роста, с крупными правильными чертами лица, карими глазами и каштановой шевелюрой. Однако, девушки не заглядывались на этого угрюмого и нелюдимого парня.

По душе ему было изречение скупой его бабки Степаниды: «Деньги – всему голова». Накопительство – стало главной линией жизни этого человека, ставшего в семье самостоятельным хозяином.

Несмотря на то, что Житовы имели четырех коров, семья большую часть года питалась тюрей и похлебкой, да кашей. Молоко и мясо на столе появлялось только в праздники. Все остальное, хозяин увозил на базар, а деньги прятал в кубышку. Однажды, мать испекла к вечернему чаю в воскресенье морковный пирог. Не ожидая такого «расточительства», Афанасий побагровел от гнева и даже лишился голоса, зашипев на жену: «Шайтанка-дура! Мотовка!» – с этими словами он схватил со стола пирог и бросил им в Аграфену, запретив ей впредь не «разорять» семью пирогами. Сыновья и снохи втихомолку роптали на скудность пищи. Только незамужняя сестра Афанасия – Домна отважилась укорять брата: «И куды копишь-то, аспид! Добро бы на пользу. А то ведь себе во всем отказываем. Внуков морим, оставляя шестерым малышам только одну крынку молока на целый день! Опомнись!»

Не подозревая, что своим скопидомством он обворовывал физическое и нравственное здоровье семьи и свою душу, Афанасий отмалчивался от Домны, а про себя думал: «Уступлю один раз, разрешу семье в будни есть молоко и мясо, тогда вконец разоришься. Нечего будет везти на базар. Не уступлю.»

Одеждой Афанасия круглый год были старые холщевые штаны и рубаха, заплатанный армяк и лапти, да потертый малахай берендеевых времен. При встрече с богатеями он подобострастно снимал шапку, кланялся. На деревенской сходке молча прислушивался к их голосу. У себя же дома он чувствовал себя царем, перед которым трепетали домочадцы.

Скаредность Афанасия удивляла даже тех жителей, которые считали скупость доблестью, а деньги – мерилом человеческого счастья. Чаепитие отец разрешал только в праздники. Садясь у самовара, он брал кусок сахара и раскалывал его на мелкие кусочки, оделял всех, похваливая внуков, оставлявших из крохотного кусочка сахара на следующее чаепитие.

Уезжая на мельницу или на базар, на богомолье, Афанасий запирал в шкаф чай, сахар, самовар и деньги, а самоварный кран брал с собой и однажды в церкви сильно сконфузился. Когда священник запел хвалу богу и все молящиеся встали на колени, кран у отца выпал из кармана и громко ударился об пол, привлекая внимание молившихся. Стоявший с отцом рядом шабер Парфен даже прикрыл рот рукой, чтобы не рассмеяться. Афанасий схватил злосчастный кран и снова впихнул его в карман. Но Парфен запомнил этот случай. Как-то рассорившись с отцом на мельнице из-за очереди, шабер упрекнул его: «Какой же ты, Афоня, сквалыга! Семью работой и голодом моришь, в будни чаем не поишь, кран от самовара носишь с собой. Как же можно так жить!?»

В глухую осеннюю полночь деревня крепко спит. Но Афанасий поднимал своих снох с первыми петухами. В тесной баньке, в пыли, в духоте, голодные снохи, кормившие грудью детей, обделывали лён. Изнемогая от усталости, недосыпания и жажды, они просили Домну принести из дому пресного молока – промочить горло. Домна приносила. Опорожненная крынка разбивалась, черепки ее прятались, чтобы не узнал хозяин и не поднял скандала.

Скопидомство Афанасия породило у его дочерей привычку – тайком ото всех продавать через соседей на базаре часть продуктов, на врученные деньги покупать белую муку, стряпать пироги и есть их «на особицу» от всей семьи.

Афанасий даже не захотел наряжать заневестившуюся старшую дочь – Матрену. Девушка ушла в монастырь. Но доля послушницы ей не понравилась и она уехала в Питер, жила в прислугах. По привычке брать чужое, она долго не задерживалась на одном месте.

Вторая дочь Афанасия – Павлина решила иначе. Помня пословицу: «Стань овцой, волки найдутся», она отдирала от запертого отцовского шкафа доску, брала деньги. Потом незаметно вставляла доску на прежнее место. А когда отец спрашивал: «Откудова обновка?» – отвечала, что подарили родственники.

Скряжничество Афанасия уживалось с некоторыми, вроде бы положительными воззрениями. Будучи глубоким реалистом по отношению к религии, он придерживался мудрой поговорки: «На Бога надейся, а сам не плошай», нередко нарушая губительный обычай не работать в праздники. Эти нарушения не всегда сходили ему с рук. Как-то в день «Прасковья пятницы», Афанасий решил тайком на рассвете покосить росную траву в Дальних Пустошах. И надо же было в тот момент повитухе Аглае встать спозаранку и пойти поискать не вернувшуюся с вечера свою буренку. Увидев Афанасия, воровато пробиравшегося с косой к лугам, Аглая не преминула сообщить о нем соседям. Вскоре толпа деревенских жителей застигла нарушителя на месте «преступления». С насмешками и ругательствами с него стянули штаны и голыми ягодицами посадили в большой муравейник приговаривая: «Не гневи Господа Бога, ослушник окоянный!»

Высшим блаженством мой родитель почитал баню. Забравшись на полок, он неистово хлестал себя веником, кряхтел от удовольствия. Затем выбегал голым, катался в снегу и снова забирался на полок, охая и отдуваясь от жары. Разомлевший от пара, он приходил домой, выпивая сразу ковш квасу.

Однако и добрая баня не прибавляла щедрости в его копеечную душу. За всю свою долгую жизнь, Афанасий ни разу не порадовал свою жену хотя бы зряшной обновой. И в будни и в праздники она ходила в холстине и лаптях.

Замечая в августовском саду внуков, лакомившихся черемухой, хозяин бранил их:

«Хы, шайтаны – дураки! Цюцелы кривобокие! Вот я вас!»[8] – и замахивался на них клюкой. Испуганная ребятня, горохом сыпалась с черемух и спасалась кто куда. Запрещал он внукам лакомиться и яблоками, даже падалицей. Её собирали для варенья, а яблоки хозяин увозил на базар, продавая по пять копеек за куль. Редко снисходил мой родитель до ребячьих интересов, Как то возвращаясь со жнивы, он одарил внуков горохом. Развернув стручок, внучка – Марфуша вскричала: «Дедушка! – в горохе-то червяк!» «Хы, цюцело пикунное! Ни он тебя съест, а ты его съешь!» – с этими словами Афанасий взял у Мавруши стручок и съел вместе с червяком. Накопленные этим любителем копейки – 2500 рублей, в октябре 1917 года обесценились и на них можно было купить лишь коробок спичек. С горя, Афанасий чуть не повесился, тяжело заболел и месяца через два помер.

Полной противоположностью Афанасия была его жена – Аграфена – моя мать. Редкая женщина, унижаемая тогда в семье и обществе, претерпела столько невзгод, сколь выпало на её долю. При этом, она до глубокой старости сохраняла человеческое достоинство, сердечность к людям, ясный ум и проворство в делах. Она умела быть, как говорят, «И в пиру, и в миру, и в трудовом деле».

Путешествуя в монастыри для поклонения чудотворным иконам и бывая в городах, Аграфена замечала богатство и силу одних, бедность и приниженность других, считая такой порядок «от Бога».

Изумительная цепкая память матери запечатлела картины былого. Запомнился мне материнский сказ о жизни при барах и о её детстве:

«Я тогда подростком была. Как-то мы с подружкой пошли в «Троицин день, погулять в деревню Конюшино. Благодатный денек выпал: птицки над полями заливаютца. А в садах-то яблоновый цвет и церемухи духмянят.

Пришли мы в Конюшино и диву дались. У барскова крыльця народ стоит. Все по оцереди целуют руку барынье, сидевшей тут же на высоком креслице.

Хто побагатее, те одаривали свою «благодетельницю» куском узорцтова полотна, али парой куроцек. Мужики-городцики – те вруцали ей платоцек шелковый, али игрушки для внуцят её.

– А вы чего, гордячки, истуканами-то стоите, не подходите к ручке нашей матушки? – окликнула нас с подружкой старостиха.

– А мы вольные, а не барские, – гордо ответила я. После этова нам совсем расхотелось гулять в этой деревне и мы ушли.

А детство моё рано осиротело. После смерти родительницы, отец женился на другой, а вскоре и сам помер, угорев в жаркой бане. Молодая мачеха приняла в дом нового мужа.

С семи лет я познала крестьянскую работу с рассвета до темна. На шестнадцатом году меня стали наряжать, чтобы выдать замуж. Вскоре мое короткое девичество сменилось ненастной погодой. В один из крещенских вечеров, вместе с подружками в беседе я пела песню: «Все бы я по горенке ходила…» Девушки и парни встали в хоровод. Против меня встал только что пришедший с улицы кудрявый Никодимушка. Всегда веселый взгляд его сегодня был печален.

Улуцив момент, он отвел меня в сторону и в смятении сказал:

– Эх, девонька! Веселишься ты и не ведаешь, что сейчас пропивают твою долю!

– Да неужто?! – так же шепотом спросила я, – а за ково?

– За Афоньку Житова, ответил паренек и посмотрел на меня, как на утопленницу.

«Горюшко мое! – воскликнула я и бросилась домой».

«Был бы Никодимушка старшим сыном, непременно бы сейчас посватался ко мне», – подумала я.

Подбежав к родному дому и посмотрев в краешек незамерзшего стекла, я увидела сваху – дородную соседку Увариху в цветистом сатиновом сарафане. Сердце мое дрогнуло от страха. Я вспомнила, как года три назад я избила Афоньку за то, что он крал из нашего сада малину. Мстительный мальчишка, будучи меньше меня ростом, не решался «дать сдачи» и стал пугать нашу клушку с циплятами. Пришлось пожаловаться его родным. Афоньку выпороли. С тех пор я избегала ево. А вот теперь меня сватают за этого злюку, который повыщиплит и раскосматит мою жизнь и заступы мне не найти. Родители в могиле, а родная тетка живет в дальней деревне. Но я решила сопротивляться.

– Я не хочу замуж, не пойду! – закричала я.

– Хватит дурить, девка! – грозно сказал отчим, вставая из-за стола. – Не то, возьму вот вожжи, привяжу тебя к скамейке, да так распишу твою спину, что небо с овчинку покажется. – Он сел.

– Груняша! – вкрадчиво заговорила сваха, – ты пойми, что Афанасий-то Панкратьевич один паренек. Ево и в солтаты не возьмут. Будешь у Житовых сама большуха.

Я поняла, что судьба моя уже решена и зарыдав, ушла на кухню. В ту ночь мне долго не спалось. Я плакала и заснула поздно.

Через три дня после помолвки. С утра я «обряжала» скотину, а потом вместе с мачехой села на прялку, размышляя о своей загубленной доле. В кутном углу нашей курной избы стояла долбленная колода, в которой по утрам запаривали рубленную солому с мякиной. Перед колодой «завтракала» довольная и лукавая рыжуха.

Каждое утро зимой лошадь выходила из хлева, поднималась по пологому настилу в сени. Уцепив зубами дверную обшивку, она отворяла дверь в избу и тихим ржанием просила корма.

Но вот дверь отворилась. Высокий порог переступил сутулый и угрюмый жених. Заметив угрожающую морду лошади, он испугался, отпрянул, но запутавшись в новом длинном полушубке, упал. Гостинец невесте – пшеничный каравай выпал из рук жениха и покатился под ноги лошади. Я засмеялась.

Диковатый и нескладный Афонька, тоже принужденный жениться, разрыдался и хотел убежать. Но смекалистая его будущая теща успела схватить паренька за рукав, прикрикнуть на хохотавшую невесту, чтобы подняла гостинец. Хозяйка помогла гостю раздеться, угостила чаем с леденцами и морковным пирогом, а потом твердила мне – «стерпитьця, слюбитьця».

После горестной свадьбы с нелюбимым, неласковым мужем, для меня нацалась новая жизнь в цужой семье. К моей радости, родители мужа оказались не суровыми. Свекор пытался ободрить невестку ласковым словом. Свекровка пекла для молодоженов пироги, варила студень, отпускала нас на воскресные гулянья. Золовка Домна, несмотря на хилое здоровье, стала первой моей помошницей и советцицей в делах.

Подруги мои тоже повыходили замуж и редкая из них сама выбирала себе жениха. Под венец шли по приказу родителей, проклиная потом своей невольное замужество. Через два-три года, прежде румяная и жизнерадостная девушка превращалась в увядшую печальницу, нередко уходя преждевременно в могилу от побоев мужа и других тягот.

Потому-то при выходе замуж, невестка выла, оплакивая свое девичество. Даже в такой развеселый праздник, как масленица, молодайки приезжавшие с мужьями в Выселки качаться на кацелях, запевали снацала «Девицью волю»:

«Уж ты воля моя, дивья воля, моя дивья воля,

Да распроклятое бабье замужье, вот бабье замужье.

Да расхорошее было житье дивье, житье дивье-мое красовенье.

Ой, да ты куда воля дивья девалась?

Да на родимой стороне осталась…»

И только после этой песни слышались веселые, но их запевали уже девушки, не вкусившие полынного замужества.

На третий год замужней жизни у меня родился первенец – Пантелей, журавлями вой весны, неторопко тянулись только скробные годы…»

Тяжело вздохнув, Аграфена замолчала и ей вдруг представилось как погибла ее добрая свекровка, которая вечером легла спать, а утром… не проснулась. Позвали знахарку Уголиху, умевшую предсказывать на угольях. Та посмотрела на умершую и молвила: «Кажись, как живая лежит». К лицу умершей приставили зеркало, а оно не вспотело. Перекрестившись, Уголиха изрекла: – «Преставилась, грешница, царство ей небесное. Хоронить надо Петровну».

Сенокос торопил. Пелагею схоронили на другое утро, а вечером того же дня, дьячок проходил мимо свежей могилы и услышал стон. Прочитав от дьявольского наваждения молитву: «Да воскреснет Бог…», дьячок снова услышал стоны и кинулся к попу. Но когда разрыли могилу, было уже поздно. Очнувшаяся от летаргического сна, женщина долго мучилась от удушья, рвала на себе волосы, исцарапала лицо в кровь, перевернулась на живот, да так и застыла. Прибывшие стояли в оцепенении. Затем священник строго наказал дьячку и работнику не разглашать тайны, потому как за захоронение живого человека, попа могли лишить сана. И все же, дьячок не утерпел. Подвыпив однажды на празднике и увидев моего деда Панкрата Житова, он сообщил о страшной смерти его жены – Пелагеи.

Беда, как говорят, не ходит в одиночку. Вскоре после гибели свекровки, на побывку из города прибыл родич свекра и привез с собой заразную кожную болезнь. В крестьянских семьях тогда обычно ели все домочадцы из одной чашки, утирались одним полотенцем. Через него-то и заразилась Груня «порчей» – так называли в деревне эту болезнь.

Она догадалась о своей беде, когда на теле появились раны. Больную поместили в баню. Раз в день через банное окно золовка просовывала ей хлеб и кружку воды. Опасаясь заразы, соседи советовали Афанасию уморить или искалечить жену, чтобы потом был предлог от нее избавиться.

Когда Домна ушла в монастырь на богомолье, Груне перестали приносить еду. Суеверные соседи внушали ее семилетнему сыну: «Матка твоя поганая стала, заразит всех, если от нее не избавиться. Возьми ухват, выколи ей глаза, а то мы все от нее погибнем». «С малого и глупого какой спрос?» – думали они.

И вот мальчонка пришел в баню выполнить чудовищный наказ взрослых. Нацелив ухват на глаза матери, он стал подходить к ней и вдруг услышал тихий, жалобный голос: «Пантелеюшко, голубок мой! Не делай зла, отойди, я скоро поправлюсь и не буду никому в тягость. Принеси мне водицы испить. Нутро у меня ссохлось, да кусоцек хлебца захвати».

Потрясенный скорбным видом матери, почерневшей и исхудавшей от голода, мальчик горько заплакал, опустил ухват и убежал.

Возмущенная до глубины души подлостью взрослых, больная впала в забытье. Очнулась она только вечером и увидела на подоконнике туясок с квасом, а возле – на тряпице – нарезанный пшеничный каравай, кусочек сахара, несколько печеных луковиц и тряпочка с солью, два яйца.

Позднее Груня узнала, что спасительницей ее от голодной смерти была мать Никодимушки, которого давно забрали в солдаты, где он и сгиб, сердечный. И вот теперь солдатская мать пожалела ещё более обездоленную женщину, которую когда-то мечтала видеть своей невесткой.

Никодимушкина же мать известила и Грунину тетку о болезни племянницы и та, вскоре, отвезла Груню в больницу неблизкого посада. Врачи признали болезнь запущенной, но излечимой.

Прошло много времени, но никто из Выселок не проведывал больную. О ней будто забыли. Изредка навещала только родная тетка. Груня тосковала по родной деревне, по сынишке, а время шло. И вдруг в одно воскресенье в дверях больничной платы показался Афанасий. Не переступая порога палаты и не говоря ни слова, он увидел жену, бросил ей на кровать булку, и сразу же молча удалился. Такое «посещение» мужем жены после долгой разлуки, удивило и рассмешило всех. «Вот цюдушко-то мое, люди добрые! – горько усмехнулась Груня, – ушел, не сказамши не словецка. Цюрбан, а не человек».

И все же она поняла, что приход мужа в больницу, да ещё с подарком, говорил о перемене отношения к ней мужниной родни к лучшему. Видимо родная тетка, да мать Никодимушки усовестили их.

Внимательное лечение и молодость самой Груни делали свое дело. Но больная наивно приписывала свое выздоровление Божьей милости. «Грунюшка! Да ты помолодела!» – воскликнула однажды соседка по койке и принесла ей осколок зеркала. Посмотрев на свое отражение, Груня повеселела. Темные волосы ее по-прежнему кудрявились над висками. На щеках появился румянец. Серые глаза ее искрились задором. Болезнь не коснулась ее лица.

«Благодарю тебя, Владыциця небесная! – прошептала Груня. Теперь бы поскорее домой. Ужасть как соскучилась по сынишке!»

В день выписки из больнице Груню никто не встречал и она пошла пешком. Ноги несли ее как на крыльях. С опаской встретили ее родные мужа и смирились, посмотрев больничную справку о выздоровлении.

И снова житейская мельница завертела Аграфену, свалив ее на плечи груз безотказной работницы, жены, матери. Но никто из соседей не слыхал от этой женщины ни одной жалобы на тяготы бытия. Мать моя молча сопротивляясь круговерти стяжательского омута мужа. Неспетую песню своей любви в девичестве, она переключала на детей, а потом и на внуков, внушая им своими делами высокие помыслы. «Целовек живет не только для тово, кабы быть сытым, – говорила Аграфена детям. – Надо, кабы люди молвили о тебе: «Он мастер и радеет за ближнева»».

Уже женатым я иногда задумывался об источниках мужества матери, не отупевшей от насильного брака с человеком, окостеневшем в патриархальщине, наживе. Однажды я спросил ее об этом.

– Фимушка! Надо любить божий свет, – ответила мать. – В молодости-то я проворницей была. Одна управлялась на лугу и в поле. Помогала мне золовка, а мужики в страду были на заработках.

Приду я утром к цветастому лугу, а надо мной жаворонок заливается – тоже радуетця красному солнышку, и руки мои сами косят. Жатва подойдет, опять в торопях бегу к своей полосе, а мне густая рожь кланяется в пояс, дескать «спасибо тебе за труды великие»! И опять душа моя ликует: будет семья с хлебушком! Как в речке, подернутой льдиной, внизу журцит вода, так и думка моя, – как бы дети мои и внуки прониклись бы таким неуемным, как эта вода, движением, любовью к жизни, неподвластным никакой стуже!

Не чуждалась Аграфена и мирских дел. В отсутствие мужа она посещала сходки, высказывая разумные предложения об огораживании лугов, починке дорог и т. п. В конце 80–х годов соседние деревни захотели незаконно оттягать у Выселков Ближние пустоши. Приехавшие землемеры узнали нужду нашей деревни в лугах и предложили жителям собрать 25 рублей землемерам за труды, чтобы луга эти по-прежнему оставались за деревней.

Аграфена, имевшая к этому времени уже трех сыновей, как и некоторые многодетные семьи, настаивала собрать деньги, позаботиться о будущих детях и внуках. Однако, деревенские воротилы – Ухватовы и Клещев воспротивились сбору денег. Малоземелье жителей им было на руку, чтобы использовать труд бедноты на кабальных условиях.

Филат Клещев, сощурив вороватые глаза, презрительно процедил в ответ на предложение Аграфены: «Зачем собирать деньги? Детки будут, так сами добудут». – Толстосумы добились незаконного отмежевания от Выселок ближних лугов.

«Пророчества» богатеев оправдалось только в первый год Советской власти и не в их пользу. А пока малоимущие вынуждены были терпеть их кабалу.

Кроме Аграфены, другим противником стяжательству Афанасия в житовской семье была его сестра Домна. С детства болезненная, она в свое время не смогла выйти замуж и заиметь семью. За многолетние труды в общей семье, отец ее срубил дочери келью, выделил корову, овцу, жита. Но Домна не уединилась, а продолжала разделять общий труд в семье отца.

Как белая березка среди валежника в дремучем лесу, она притягивала к себе людей своей отзывчивостью. Маленькая ростом, с болезненно-бледным лицом, она всегда защищала слабого и правого в спорах. Дети любили ее за понимание души ребенка. Плачущего она утешала сказкой: «Ты не слушай-ка, не слушай как куроцки гогоцют. А слушай-ка, слушай как телки мыцят, да собацки ворцят». Под это воркованье Домны, ребенок затихал и засыпал.

Если малыш ушибался, снова появлялась она, мазала ушиб скипидаром, приговаривая: «У сороки болит, у вороны болит, а у тебя заживет».

В молодости Домна год прожила в монастыре, в услужении одной монахини, знатной прежде в миру. Там она научилась грамоте. За усердие и недюжий ум, монахиня подарила служанке несколько «божественных» книг. Но прочитав их, Домна не стала святошей, пекущийся лишь о себе. Она поняла, что «спасение души», о котором твердит духовенство, не в отшельничестве за монастырской стеной, а в гуще мирских дел, в ежедневной помощи людям.

Вернувшись в деревню, Домна стала бескорыстно обучать подростков грамоте по псалтырю (за неимением букваря), став, таким образом, первой «учительницей» в округе, где ещё не было школы. Вдовая Агафья Тимофеевна просила образумить сына Ерошку, отбившегося от рук.

– Надо бы тебе, Агаша, приучить сына к труду с малолетства.

– Так я кажинный день заставляю помогать мне по дому, ругаю: «что ты, волчья харя, дармоедничаешь?!» А он не слушает.

– Агаша! Мне больно смотреть на твоего сына: грязный, оборванный!

– Домнушка! А где же я напасусь на ево одежи?

– Но у Феклы Растягаевой трое, а ходят в чистом, хотя и залатанном. Ты виновата, что не приучила сына к чистоте.

– Да он не слушает, когда я заставляю его вымыться!

– Как же он будет слушаться, если мать оскорбляет сына ругательной кличкой, как глупые сверстники! Посылай его ко мне учитьця. Я обучаю бесплатно, лишь бы пошло на пользу…

И вот Ерошка Тимофеев стал учиться. Лицо его и впрямь походило на собачью морду. Ноздри задирались вверх на приплюснутом носе. Уши оттопыривались, как у барбоса. Но пытливые глаза горели детским любопытством. Одет он был на этот раз уже в чистую залатанную рубаху и починенные штаны. К удивлению Домны, Ерошка за месяц одолел «аз-буки-веди»… и стал бойко складывать слоги в слова. Домна похвалила способного ученика и эта похвала оказалась куда сильней прежней материнской ругани. Домна же познакомила потом Ерошку с сельским бондарем, а тот сказал подростку: «Вот, Ерошка! – Смотри и учись бондарному делу! Помни, что без бочек, вся выловленная рыба протухла бы. Без бочки ни капусты засолить, ни воды запасти – прямо погибель, да и только».

Ерошке понравилось бондарное ремесло, а уже через год его одолевали многие заказчики. Как же, первый бондарь по деревне.

«Вот тебе и Ерошка-вошка!» – дивились соседи. Домнино наставничество многим помогло. Только родной ее брат – Афанасий не поддавался доброму влиянию сестры.

Каждую зиму ему приходилось самому ездить на Кривухинскую мельницу помолоть жито и дожидаться там своей очереди, иногда по неделе. Хозяин мельницы – Дормидон Кривухин – не поймешь: то ли мукой были обсыпаны его волосы, косматые брови и борода? То ли время его сделало седым, как лунь? Старик не был разговорчив и лишь в необходимых случаях выдавливал из себя слова, но дело свое знал. Его высокая плечистая фигура в холщевом кафтане мельтешила у поставов, а иногда появлялась и в рядом стоявшей избе, где помольцы дожидались своей очереди.

Помогал мельнику его сын – Филька – здоровенный парняга.

В праздничных пьяных драках против Фильки никто устоять не мог. В мучном деле сын превзошел отца. При его дежурстве мука сыпалась ровным и мелким помолом.

Афанасий прибыл на мельницу вечером, в невезучий день-понедельник. Заняв свою очередь среди помольцев и накормив коня, он прилаживался спать в помольской избе, сняв шапку, забыв, что на лбу у него огромный синяк.

– Кто ета тебе такой «фонарь» подвесил? – знающие улыбаясь спросили Афанасия, приехавший с ним вместе его сосед – Андрей Ковшов. – «Ета меня меренишко улягнул», – смущенно ответил тот, пострадавший от своей снохи.

А дело было так: ночью сноха встала к ребенку и зажгла ночник, чтобы сменить пеленки. Жалея капли керосина, Афанасий встал и с бранью загасил свет. Сноха снова зажгла, так, как в потьмах не найти пеленку. Свекр опять вскочил, хотел задуть свет и замахнулся на сноху табуреткой. Но та опередила. Схватив полено, она «засветила» Афанасию в лоб. В семье поднялся крик. Сбежались соседи, осуждая сноху, поднявшую руку на хозяина. Но никто не упрекнул его жестокость.

На мельнице сон не сразу пришел к Афанасию, он сначала мысленно подсчитывать будущие барыши от продажи продуктов, которые повезет в ближайшее воскресенье на базар. При подсчете получилась изрядная сумма. Довольный почитатель копейки, наконец заснул и… очутился на базаре. Вот и его Пеганка с санями стоит рядом, а сам он уже распродал все и только хотел сунуть за пазуху вырученную пачку денег, как к нему подбежали два разбойника и стали отнимать деньги. Афанасий, закричав благим матом: «Караул! Грабят!» – проснувшись от своего крика, вначале не мог понять где находится. Встрепенувшиеся ото сна его соседи подняли головы. Кто-то спросил: «Кого грабят?» – увидев над дверью фонарик, освещавший угол помольской избы, Афанасий вспомнил, что он на мельнице и обрадовался, что ограбили его только во сне. «Хы, попритцилось мне ета во сне, извиняйте», – виновато проговорил «потерпевший», когда на крик и шум в избу вбежал хозяйский сын.

Узнав в чем дело, Филька повернул обратно, пробурчав: «По истине, нищему кошель сниться». На Филькино замечание помольцы захихикали, а потом снова улеглись. Виновник ночного переполоха, тоже укладывался уснуть, подтверждая своим поведением пословицу: «Можно спасти человека от разбойников, от тюрьмы, но нельзя спасти его самого себя».

В отсутствие хозяина наша семья блаженствовала. Старший мой брат – Пантелей вечерами уходил к своим сверстникам, а в нашу избу собирались с пряхами подруги матери: Арина Сажина, Алена Певунья и Клисфена Ковшова. У каждой из них была своя неповторимая судьба.

Самой общительной и смелой в своих суждениях была Арина. В свои 47 лет она сохранила следы былой красоты и озорной нрав, любила подшутить над мужиками. Одеждой она не выделялась, из семей среднего достатка: синий сарафан с белой рубахой, повойник, скрывающей пышные черные волосы. Смугловатое, узкое лицо с правильными чертами, твердо сжатые губы и строго-вопросительный (а не испуганный, как у многих) взгляд на собеседника, говорили о ее волевом характере.

От старых плотников я слыхал какой была в девках Арина: «прилетит она бывало на гулянье, да как глянет на мужиков своими веселыми, озорными глазами, улыбнется демонской улыбкой, так и святые апостолы не устоят, станут грешниками, будут сохнуть по этой девке!»

Так это или не так, но известно мне было и другое. Арина не поддавалась ни на какие ухаживания. Более настырных толкнет этак легонько в плечо и «ухажер» кубарем летит в сторону. Буянившего под пьяную руку мужа, она запросто связывала и он отсыпался.

В семье Сажиных царил матриархат. Если почти все деревенские мужики называли своих жен «баба», «матка», то Андрей Сажин величал свою жену Ариной Гавриловной и беспрекословно исполнял ее распоряжения.

Вдову Алену никто не знал по фамилии – Корамысловой. Эта фамилия значилась лишь в списках плательщиков податей. Алену прозвали Певуньей за ее бархатный голос. Запоет она бывало на масленице песню, мужики ахают: «Дал же Господь Бог такой голос бабе. Чисто дьякон в юбке!».