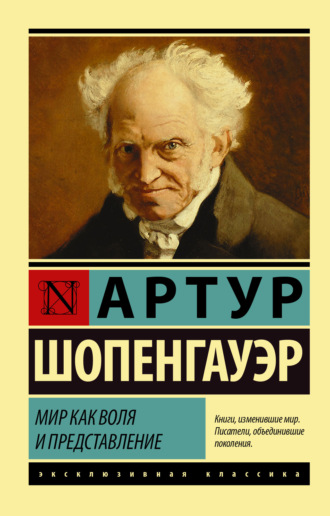

Артур Шопенгауэр

Мир как воля и представление

Но в то же время замечательно следующее: с одной стороны, жизненные невзгоды и мучения легко могут возрасти до того, что самая смерть, в уклонении от которой состоит вся жизнь, становится желанной и человек добровольно устремляется к ней, а с другой стороны, как только нужда и страдания дают человеку отдых, тотчас же приближается скука, так что он непременно должен как-то «проводить время». То, что занимает всех живущих и поддерживает их в движении, – это стремление к бытию. Но с бытием, когда оно обеспечено им, они не знают, что делать: вот почему второе, что приводит их в движение, это стремление освободиться от бремени бытия, сделать его нечувствительным, «убить время», т. е. избегнуть скуки. Оттого мы и видим, что почти все люди, застрахованные от нужды и забот, сбросив с себя другие тяготы, становятся после этого в тягость самим себе и считают выигрышем каждый проведенный час, т. е. каждый вычет из той самой жизни, которую они до сих пор всеми силами пытались продлить как можно больше. Скука же далеко не маловажное зло: в конце концов она налагает на лицо печать настоящего отчаяния. Это она делает то, что существа, мало любящие друг друга, каковы, например, люди, все-таки настойчиво ищут друг друга, и она становится тем самым источником общественности. Против нее, как и против других всеобщих бедствий, всюду принимаются публичные меры, уже в силу одной государственной мудрости, потому что это зло, как и его противоположная крайность – голод, может довести людей до величайшего исступления: panis et circenses[109] нужны народу. Строгая филадельфийская пенитенциарная система обращает в наказание просто скуку посредством одиночества и бездействия, и это наказание до того страшно, что оно уже доводило узников до самоубийства. Как нужда – постоянный бич народа, так скука – бич знатных. В обыденной жизни скука представлена воскресеньем, а нужда – шестью днями недели.

Так между желанием и удовлетворением протекает всякая человеческая жизнь. Желание по своей природе – страдание; удовлетворение скоро насыщает, цель оказывается призрачной, обладание лишает прелести, в новой форме появляются опять желание и потребность, а если нет – наступает пустота и скука, борьба с которыми так же мучительна, как и с нуждой. Если желание и удовлетворение чередуются не слишком скоро и не слишком медленно, то это предельно уменьшает причиняемое ими страдание и делает жизнь счастливой. Ибо все другое, что следовало бы назвать прекраснейшей стороною, чистейшими радостями жизни (но именно потому, что они изымают нас из реального бытия и превращают в бескорыстных его зрителей), т. е. чистое познание, чуждое всякому желанию, наслаждение красотою, истинная радость, доставляемая искусством, – все это, требуя редких способностей, дается в удел лишь очень немногим, да и то как мимолетное сновидение; и затем именно у этих немногих более высокая интеллектуальная сила порождает восприимчивость к таким страданиям, которых никогда не могут испытать более тупые люди, кроме того, она делает их одинокими среди заметно отличающихся от них существ, так что и здесь восстанавливается равновесие. Но для преобладающего большинства людей чисто интеллектуальные наслаждения недоступны, к радости чистого познания они почти совсем неспособны, – они всецело погружены в желание. Поэтому вызвать их участие, сделаться для них интересным может (как это видно уже из самого значения слова) только то, что так или иначе возбуждает их волю, – хотя бы только отдаленной и лишь потенциальной связью с ней; совсем же отсутствовать воля не смеет, потому что их жизнь несравненно больше заключается в желании, чем в познании: воздействие и реакция – вот их единственная стихия. Наивные проявления этого свойства можно видеть в мелочах повседневной жизни: так, например, они надписывают свои имена в посещаемых ими достопримечательных местах, чтобы реагировать этим, чтобы воздействовать на место, благо оно не воздействовало на них; точно так же они с трудом могут спокойно рассматривать чужеземное, редкое животное, – нет, они непременно должны его дразнить, задирать, играть с ним, лишь бы только испытать воздействие и реакцию. Но где особенно проявилась эта потребность возбуждения воли, так это в изобретении и распространении карточной игры, которая поистине служит выражением плачевной стороны человечества.

Но что бы ни дала нам природа, что бы ни дало счастье, кто бы мы ни были и чем бы мы ни владели, – нельзя избыть присущего жизни страдания:

Жалобно крикнул Пелид, на высокое небо взирая.

Или:

Сын я Крониона Зевса, но тем от безмерных страданий

Не был спасен.

Беспрестанные усилия освободиться от страдания приводят лишь к тому, что оно меняет свой облик. Сначала оно представляет собою лишения, нужду, заботу о существовании. Если посчастливится (что очень трудно) изгнать страдание в этом облике, оно тотчас же возникнет в тысяче других форм, меняясь сообразно возрасту и обстоятельствам: оно придет как половое чувство, страстная любовь, ревность, зависть, ненависть, гнев, страх, честолюбие, сребролюбие, болезнь – и т. д. и т. п. Если, наконец, оно не может найти себе доступа ни в какой другой форме, оно явится в траурной, серой одежде пресыщения и скуки, против которой изыскиваются тогда всякие средства. Если и удастся в конце концов ее отпугнуть, то это едва ли можно сделать, не допустив обратно страдания в одной из прежних его форм, и таким образом сказка начинается с начала, ибо между страданием и скукой мечется каждая человеческая жизнь. Как ни печальна эта истина, я все-таки обращу внимание на одну ее сторону, из которой можно почерпнуть утешение и даже, может быть, стоическое равнодушие к собственному горю. Мы ропщем на каждое свое несчастье главным образом потому, что считаем его случайностью, вызванной сцеплением причин, которое легко могло бы сложиться иначе. Ведь обыкновенно мы сетуем на непосредственно необходимое и совершенно всеобщее зло, какова необходимость старости и смерти и множества повседневных неудобств. То, что придает страданию его жало, – это, скорее, мысль о случайности тех обстоятельств, которые навлекли его именно на нас. Если же мы поймем, что страдание как таковое существенно и неизбежно для жизни, а от случая зависит только его форма, только вид, какой оно принимает, что, следовательно, каждое наше горе заполняет место, которое без него тотчас заняла бы другая горесть, им в данный момент вытесняемая, так что судьба имеет над нами по существу мало власти, – если мы поймем это, то такая мысль, обратившись в живое убеждение, может вызвать значительную степень стоического равнодушия и весьма уменьшить тягостную заботу о собственном благополучии. Однако в действительности такое господство разума над непосредственным чувством страдания встречается редко или не встречается никогда.

Впрочем, приведенное размышление о неизбежности страданий и о том, что одно из них вытесняется другим, что конец одного влечет за собою начало другого, может привести даже к парадоксальной, но не бессмысленной гипотезе, что для каждого индивида мера присущего ему страдания определена его природой раз и навсегда и эта мера не может ни оставаться пустой, ни переполняться, как бы ни менялись формы страдания. С такой точки зрения, страдание и благополучие человека определяются вовсе не извне, а только этой мерой, этим индивидуальным складом, который может, правда, в разные периоды подвергаться некоторому усилению и ослаблению, сообразно физическому состоянию лица, но в целом остается неизменным и представляет собой так называемый темперамент, или, точнее, степень, в какой данный человек, по выражению Платона в первой книге «Государства», является ευκολος или δυσκολος, т. е. жизнерадостным или мрачным. В пользу этой гипотезы говорит не только известное наблюдение, что большие страдания совсем подавляют малые и, наоборот, при отсутствии больших страданий даже ничтожнейшие неприятности мучат и расстраивают нас, – но опыт учит также, что когда действительно наступает великое несчастье, одна мысль о котором приводила нас в содрогание, наше настроение по прошествии первого момента боли остается в общем почти без перемены; и, наоборот, когда наступает давно желанное счастье, мы не чувствуем себя надолго заметно лучше и довольнее, чем прежде. Только самый момент наступления горя или счастья потрясает нас необычайно сильно – глубокой печалью или бурной радостью, но и та, и другая быстро исчезают, потому что они основаны на иллюзии. Ведь они возникают не в силу непосредственно данной боли или данного наслаждения, а лишь в связи с открывающейся перспективой нового будущего, которое мы антиципируем в них. Только потому, что горе или радость заняли кое-что у будущего, они могли усилиться так непомерно и, следовательно, ненадолго.

Выдвинутая гипотеза, согласно которой как в познании, так и в чувстве страдания или благополучия весьма значительная часть определяется субъективно и априорно, находит себе подтверждение в том факте, что человеческая веселость или уныние не вызываются внешними обстоятельствами, богатством или положением; ведь мы встречаем, по крайней мере, столько же веселых физиономий среди бедняков, как и среди богатых; укажем и на то, что мотивы, ведущие к самоубийству, крайне разнообразны, и мы не можем назвать ни одного несчастья, которое было бы достаточно велико, чтобы с большой вероятностью при любом характере вести к самоубийству, с другой же стороны, немного найдется несчастий, настолько мелких, чтобы не послужить поводом для него, как это уже случалось. Если степень нашей веселости или грусти не всегда одинакова, то, согласно нашему взгляду, это зависит от изменения не внешних обстоятельств, а внутреннего настроения, физического состояния. Ибо действительный, хотя всегда только временный, подъем духа вплоть до высшей радости обыкновенно наступает без всякого внешнего повода. Правда, мы часто видим, что наше страдание проистекает только из определенного внешнего обстоятельства, и нам кажется, что только оно удручает и печалит нас; мы думаем тогда, что если его устранить, то для нас наступит полное удовлетворение. Но это иллюзия. Мера нашего страдания и благополучия, согласно нашей гипотезе, в целом субъективно определена для каждого момента времени, и по отношению к ней внешний мотив огорчения представляет собой то же, что для тела нарывный пластырь, к которому приливают все рассеянные по организму дурные соки. Укорененное, для данного периода времени, в нашем существе и потому неотвратимое страдание без такой определенной внешней причины для скорби раздробилось бы на сотни точек и приняло бы форму сотни мелких огорчений и неприятностей по поводу вещей, которых мы теперь не замечаем, потому что наша мера боли уже наполнена главным злом, сосредоточившим все рассеянное страдание. Этому соответствует и то наблюдение, что когда с нашей груди спадает, благодаря счастливому исходу дела, большая гнетущая нас забота, тотчас же ее место занимает другая, все содержание которой имелось уже и раньше, но оно не могло проникнуть в сознание в качестве заботы, так как там не оставалось для нее места, и оттого предмет этой заботы оставался на крайнем горизонте сознания как неясный и туманный призрак. Теперь же, когда освободилось место, это готовое содержание тотчас же приближается и занимает престол господствующей (πρυταγεουουσα) злобы дня, хотя бы оно по своей материи и было гораздо легковеснее, чем содержание исчезнувшей заботы: новая тревога умеет так раздуться, что по своей мнимой величине не уступает первой и потому как главная злоба дня всецело заполняет собой престол.

Безмерная радость и очень сильное страдание всегда встречаются только в одном и том же лице, так как они взаимно обусловливают друг друга и сами обусловлены великой живостью духа. Как мы только что видели, такая радость и такое страдание вызываются не одними лишь впечатлениями настоящего, а предвосхищением будущего. Но так как страдание свойственно жизни и степень его определена природой субъекта (почему внезапные перемены, будучи всегда внешними, не могут, собственно, изменять этой его степени), то в основе чрезмерного ликования или страдания всегда лежит заблуждение и призрачное мечтание, и, следовательно, силой мысли можно избегнуть этих обоих чрезмерных напряжений духа. Всякий неумеренный восторг (exultatio, insolens laetitia) непременно основывается на иллюзии, будто мы нашли в жизни нечто такое, чего в ней встретить нельзя, – например, прочное удовлетворение мучительных, постоянно возрождающихся желаний и забот. Каждая подобная мечта впоследствии неизбежно заканчивается разочарованием, и когда она исчезает, за все необходимо платить ценою столь же горьких страданий, сколь отрадным было ее возникновение. В этом отношении она совершенно похожа на высоту, с которой можно сойти только упав, и поэтому ее надо избегать; и всякое неожиданное чрезмерное страдание – это лишь падение с такой высоты, исчезновение подобной мечты, которой оно и обусловлено. Можно было бы поэтому избегнуть и обольщения, и страдания, если бы мы всегда заставляли себя ясным взглядом оценивать вещи в их совокупности и связи и твердо остерегались придавать им в действительности такой цвет, в каком нам хотелось бы их видеть.

Стоическая этика стремилась главным образом освободить дух от всяких таких обольщений и их последствий и дать ему вместо этого непоколебимое спокойствие. Этой мыслью проникнут Гораций в известной оде:

Хранить старайся духа спокойствие

Во дни напасти; в дни же счастливые

Не опьяняйся ликованием.

Но мы по большей части прячемся от этой, подобной горькому лекарству, истины, что страдание свойственно самой жизни и потому не вторгается к нам извне, а каждый носит в себе самом его неиссякаемый источник. Мы постоянно отыскиваем для нашего вечного спутника – страдания какую-нибудь отдельную внешнюю причину, как бы некий предлог, – подобно тому как свободный творит себе кумира, чтобы иметь над собой господина. Ибо мы неутомимо переходим от желания к желанию, и хотя всякое достигнутое удовлетворение, как бы много ни обещало оно, нас все же не удовлетворяет, а, напротив, обыкновенно встает перед нами укоризной и заблуждением, – мы все-таки не видим, что черпаем решетом Данаид и спешим все к новым и новым желаниям:

То, чего у нас нет, представляется нам вожделенным,

Но, достигая его, вожделенно мы ищем другого

И неуемной всегда томимся мы жаждою жизни.

(Лукреций, III, 1095 [= 1082/84])

Так либо продолжается до бесконечности, либо (что бывает реже и предполагает уже известную силу характера) продолжается до тех пор, пока мы не придем к такому желанию, которое не может быть удовлетворено и которым, однако, нельзя поступиться. Тогда мы как бы обретаем то, чего искали, а именно нечто такое, на что мы, вместо собственного существа, каждую минуту можем сетовать как на источник своих страданий и что ссорит нас с нашей судьбой, но зато примиряет с нашей жизнью, так как опять исчезает сознание, что страдание присуще самой этой жизни и что истинное удовлетворение невозможно. Такой ход развития приводит к несколько меланхолическому настроению: человек постоянно несет с собою одно-единственное великое страдание и оттого презрительно относится ко всем малым горестям или радостям; следовательно, это уже более достойное явление, чем вечная погоня за все новыми призраками, что гораздо обычнее.

58

Всякое удовлетворение, или то, что обычно называют счастьем, по существу всегда имеет лишь отрицательный, а не положительный характер. Это не изначальное и по собственному почину посещающее нас счастье, но всегда удовлетворение какого-нибудь желания. Ибо желание, т. е. нужда, это предварительное условие всякого наслаждения. Однако удовлетворение кладет конец желанию и, следовательно, наслаждению. Поэтому удовлетворение, или счастье, никогда не может быть чем-нибудь иным, кроме освобождения от горести, от нужды: ибо к последней относится не только всякое действительное, очевидное страдание, но и всякое желание, настойчивость которого нарушает наш покой, – сюда относится даже убийственная скука, от которой жизнь делается нам в тягость. Но как трудно чего-нибудь достигнуть и добиться: каждому замыслу противостоят бесконечные трудности и усилия, и с каждым шагом возрастают препоны. Когда же, наконец, все преодолено и достигнуто, то в результате получается только то, что мы свободны от какого-нибудь страдания или желания и, следовательно, чувствуем себя как прежде, до его наступления. Непосредственно нам всегда дана только потребность, т. е. страдание. Удовлетворение же или наслаждение мы можем испытывать только косвенно, воспоминая об устраненном им страдании и лишении. Вот почему мы не в состоянии ни оценить, ни даже по-настоящему осознать те блага и преимущества, которые у нас есть в действительности, и мы думаем, что иначе это и быть не может: ведь они дают нам лишь отрицательное счастье, не допуская страданий. Только лишившись их, мы начинаем понимать их цену, ибо потребность, лишение, страдание – вот что положительно и что непосредственно заявляет о себе. Оттого нам и приятно воспоминание о перенесенной горести, болезни, нужде и т. п.: только оно дает нам возможность наслаждаться нынешними благами. Нельзя также отрицать, что в этом смысле и с этой точки зрения – с точки зрения эгоизма, составляющего форму желания жизни, – вид или описание чужого несчастья доставляет нам удовольствие и удовлетворение, как это прекрасно и откровенно выразил Лукреций в начале второй книги:

Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,

С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого,

Не потому, что для нас будут чьи-либо муки приятны,

Но потому, что себя вне опасности чувствовать сладко.

Однако мы увидим ниже, что подобная радость, внушаемая столь косвенным сознанием собственного благополучия, очень близко лежит к источнику настоящей, положительной злобы.

То, что всякое счастье имеет лишь отрицательный, а не положительный характер, что поэтому оно не может быть прочным удовлетворением и удовольствием, а всегда освобождает только от какого-нибудь страдания и лишения, за которым неизбежно следует или новое страдание, или languor, беспредметная тоска и скука, – это находит себе подтверждение и в верном зеркале сущности мира и жизни – в искусстве, особенно в поэзии. Всякое эпическое или драматическое произведение может изображать только борьбу, стремление, битву за счастье, но никогда не самое счастье, постоянное и окончательное. Оно ведет своего героя к цели через тысячи затруднений и опасностей, но как только она достигнута, занавес быстро опускается. Ибо теперь оставалось бы лишь показать, что блистательная цель, в которой герой мечтал найти свое счастье, только насмеялась над ним, и по достижении ее ему не стало лучше прежнего. Так как истинное, постоянное счастье невозможно, то оно и не может быть объектом искусства. Правда, идиллия ставит себе целью изображение именно такого счастья, но мы знаем, что идиллия как таковая не может быть выдержана до конца. Под руками поэта она всегда становится либо эпической, и тогда она являет собою лишь очень незначительный эпос, составленный из маленьких страданий, маленьких радостей и маленьких стремлений, – так бывает чаще всего; либо же она становится просто описательной поэзией, изображает красоту природы, т. е., собственно, чистое безвольное познание, которое и в самом деле есть единственное чистое счастье: ему не предшествуют страдания и заботы, за ним не следуют раскаяние, страдание, пустота, пресыщение; но подобное счастье не может наполнять всю жизнь, а выпадает лишь в отдельные ее мгновения.

То, что мы видим в поэзии, находит себе подтверждение и в музыке: в ее мелодии мы ведь уже распознали общее выражение сокровенной истории самосознательной воли, тайную жизнь, тоску, горе и радость, приливы и отливы человеческого сердца. Мелодия всегда представляет собой отклонение от основного тона, тысячу странных блужданий, вплоть до самого болезненного диссонанса, после чего она возвращается, наконец, к тонике, которая выражает удовлетворение и успокоение воли, но с которой больше нечего делать, и если продолжить ее дальше, то возникнет только тягостная и невыразительная монотонность, соответствующая скуке.

Все то, что должно уяснить эти размышления, – недостижимость длительного удовлетворения и отрицательность всякого счастья, все это находит свое объяснение в том, что показано в заключении второй книги, а именно, что воля, объективацией которой служит, подобно всякому явлению, человеческая жизнь, есть стремление без цели и конца. Отпечаток этой бесконечности мы находим во всех сторонах ее совокупного проявления, начиная с самой общей его формы – бесконечного времени и пространства и кончая самым совершенным из всех явлений – жизнью и стремлением человека. Можно теоретически принять три грани человеческой жизни и рассматривать их как элементы действительной жизни человека. Во-первых, это могучее желание, великие страсти (раджа-гуна). Они проявляются в великих исторических характерах, их изображают эпос и драма; но они могут обнаруживаться и в малой сфере, потому что значительность объектов измеряется здесь только той степенью, в какой они потрясают волю, а не их внешними отношениями. Затем, во-вторых, и это чистое познание, восприятие идей, обусловленное освобождением познания от служения воле: жизнь гения (саттва-гуна). В-третьих, наконец, это величайшая летаргия воли и связанного с ней познания, беспредметная тоска, скука, от которой мертвеет жизнь (тама-гуна). Жизнь индивида, далекая от постоянного пребывания в одной из этих крайностей, касается их лишь изредка и большей частью представляет собой лишь слабое и нерешительное приближение к той или другой стороне, жалкое желание ничтожных объектов, которое постоянно возвращается и оттого избегает скуки. И в самом деле, невероятно, как пусто и бессодержательно протекает жизнь большинства людей, если рассматривать ее извне, и сколь тупой и бессмысленной она ощущается изнутри. Это – мучительная тоска, сопровождаемая рядом тривиальных помыслов, сонное блуждание шаткой поступью через четыре возраста жизни вплоть до смерти. Люди подобны заведенным часовым механизмам, которые идут, сами не зная для чего; всякий раз, когда зачат и рожден новый человек, опять заводятся часы человеческой жизни, чтобы нота в ноту и такт за тактом, с незначительными вариациями, повторить шарманочную пьесу, уже игравшуюся бесчисленное число раз. Каждый индивид, каждый человеческий лик и жизненный путь – лишь еще одно быстротечное сновидение бесконечного духа природы, вечной воли к жизни, лишь еще один мимолетный образ, который дух, играя, рисует на своем бесконечном свитке – пространстве и времени, сохраняя его нетронутым на исчезающе малый миг, а затем стирая, чтобы дать место новым образам. Тем не менее – и в этом заключается страшная сторона жизни – за каждый из этих мимолетных образов, за каждую из этих нелепых причуд вся воля к жизни, во всей своей напряженности, должна платить многочисленными, глубокими страданиями и напоследок горькой смертью, долго грозившей и наконец пришедшей. Вот почему вид трупа внезапно делает нас серьезными.

Жизнь каждого отдельного лица, взятая в общем и целом, в ее самых существенных очертаниях, всегда представляет собой трагедию; но в своих деталях она имеет характер комедии. Ибо заботы и муки дня, беспрестанное поддразнивание момента, желания и страхи каждой недели, невзгоды каждого часа – все это, благодаря постоянным проделкам случая, сплошь сцены из комедии. Но вечно неудовлетворенные желания, бесплодные стремления, безжалостно растоптанные судьбою надежды, роковые ошибки всей жизни с возрастающим страданием и смертью в конце – все это, несомненно, трагедия. Таким образом, судьба, словно желая к горести нашего бытия присоединить еще и насмешку, сделала так, что наша жизнь должна заключать в себе все ужасы трагедии, но мы при этом лишены даже возможности хранить достоинство трагических персонажей, а обречены быть нелепыми комедийными характерами в обилии мелочей жизни.

Но как ни наполняют каждую человеческую жизнь большие и малые скорби, как ни держат они ее в постоянном беспокойстве и движении, они все-таки не могут прикрыть недостаточности жизни для наполнения духа, не могут прикрыть всей пустоты и пошлости бытия, не могут изгнать скуку, которая всегда готова заполнить каждую паузу, оставляемую заботой. Этим объясняется, что дух человека, не довольствуясь заботами, занятиями и треволнениями, которые налагает на него действительный мир, создает себе еще мир воображаемый в виде бесчисленных и разнообразных суеверий, и этому миру он отдается на все лады и расточает на него свое время и силы, как только действительность предлагает ему отдых, которого он даже не умеет ценить. Вот почему это явление и встречается первоначально у тех народов, которым благосклонность климата и почвы делает легким существование, – прежде всего у индийцев, затем у греков, римлян, позднее – у итальянцев, испанцев и т. д. Демонов, богов и святых человек создает себе по своему подобию, а затем им возносятся беспрестанные жертвы и моления, во имя их украшаются храмы, даются и разрешаются обеты, совершаются паломничества, поклонения, украшения икон и т. д. Служение им сплетается повсюду с действительностью и даже ее заменяет: каждое событие жизни принимается за действие этих существ, общение с ними наполняет половину жизни, постоянно питает надежду и в силу самообольщения часто бывает интереснее, чем общество реальных существ. Оно есть выражение и симптом двойной потребности человека: с одной стороны, в помощи и поддержке, а с другой – в занятии и развлечении, и хотя первой потребности оно часто прямо мешает, когда в случаях невзгод и опасностей драгоценное время и силы тратятся не на борьбу с ними, а на бесплодные моления и жертвы, но зато оно тем лучше служит второй потребности благодаря фантастической беседе с вымышленным миром духов, и в этом заключается немаловажная польза всех суеверий.

59

Теперь, когда самые общие размышления и исследования первых, основных и элементарных черт человеческой жизни убедили нас, что она уже по самому своему характеру неспособна к истинному блаженству, а является по существу многообразным страданием и состоянием вполне несчастным, – теперь мы могли бы гораздо живее проникнуться этим убеждением, если бы, придерживаясь апостериорного подхода, обратились к более определенным случаям, вызвали перед фантазией известные картины и на примерах изобразили то несказанное горе, которое представляют опыт и история, куда бы мы ни взглянули и в каком бы отношении их ни изучали. Но такая глава не имела бы конца и отвлекла бы нас от всеобщей точки зрения, свойственной философии. Кроме того, подобное изображение можно было бы принять только за одну из тех декламаций о человеческом несчастье, какие уже звучали не раз, и обвинить его в односторонности, – в том, что оно исходит из отдельных фактов. От такого упрека и подозрения свободно наше холодное и философское, исходящее из всеобщего и априорно построенное доказательство неизбежности страданий, укорененных в самом существе жизни. Апостериорное же подтверждение этой истины легко найти повсюду. Всякий, кто пробудился от первых юношеских грез, вникнул в собственный и чужой опыт, всмотрелся в жизнь, оглянулся на историю минувших времен и своего столетия, наконец, изучил произведения великих поэтов, – тот, если только его суждения не исказил какой-нибудь неизгладимый предрассудок, несомненно должен признать, что наш человеческий мир – это царство случайности и заблуждения, беспощадно распоряжающихся в нем – в великом и в малом, а рядом с ними размахивают кнутом еще глупость и злоба. В результате все лучшее с трудом пролагает себе путь, благородное и мудрое очень редко проявляет себя и воздействует, ему редко внемлют, все же абсурдное и превратное в сфере мысли, плоское и безвкусное в сфере искусства, злое и коварное в сфере поступков действительно утверждают свое господство, прерываемое лишь изредка и ненадолго. Наоборот, все выдающееся любого рода представляет собой лишь исключение, один случай из миллиона, и потому если оно выразилось в долговечном творении, то последнее, пережив ненависть своих современников, стоит одиноко и хранится, как некий метеор, явившийся из иного миропорядка, чем здесь царящий.

Что же касается жизни отдельной личности, то история каждой жизни – это история страданий, ибо жизненный путь каждого обыкновенно представляет собой сплошной ряд крупных и мелких невзгод. Правда, всякий из нас, по возможности, скрывает их, зная, что другие редко отнесутся к нему с участием и состраданием, а, напротив, почти всегда испытывают удовольствие при мысли о бедствиях, которые их самих в данный момент обошли; но, вероятно, ни один человек в конце своей жизни никогда не пожелает еще раз пережить ее, если только он разумен и искренен; гораздо охотнее изберет он полное небытие. Содержание всемирно знаменитого монолога в «Гамлете» в сущности сводится к следующему: наше положение так горестно, что решительно следовало бы предпочесть ему полное небытие; и если бы самоубийство действительно нам его сулило, так что перед нами в полном смысле слова стояла бы альтернатива «быть или не быть», то его следовало бы избрать безусловно, как в высшей степени желательное завершение (а consummation devoutly to be wish’d); но какой-то голос говорит нам, что это не так, что это еще не конец, что смерть не есть абсолютное уничтожение. Нечто подобное сказал еще отец истории[110] (и в этом он с тех пор едва ли был опровергнут): не было ни одного такого человека, который не желал бы – и притом неоднократно – не дожить до следующего дня. Поэтому столь часто оплакиваемая скоротечность жизни, быть может, есть самое лучшее в ней.

Наконец, если каждому из нас воочию показать те ужасные страдания и муки, которым всегда подвержена вся наша жизнь, то нас объял бы трепет, и если самого закоренелого оптимиста провести по больницам, лазаретам и камерам хирургических истязаний, по тюрьмам, застенкам, логовищам невольников, через поля битв и места казни, если открыть перед ним все темные обители нищеты, в которых она прячется от взоров холодного любопытства, и если напоследок дать ему заглянуть в башню голода Уголино, то в конце концов и он, наверное, понял бы, что это за meilleur des mondes possibles[111]. Да и откуда взял Данте материал для своего «Ада», как не из нашего действительного мира? И тем не менее получился весьма отменный ад. Когда же, наоборот, перед ним возникла задача изобразить небеса и их блаженство, то он оказался в неодолимом затруднении, – именно потому, что наш мир не дает материала ни для чего подобного. Вот почему Данте не оставалось ничего другого, как воспроизвести перед нами вместо наслаждений рая те поучения, которые достались ему там в удел от его прародителя, от Беатриче и разных святых. Это достаточно показывает, каков наш мир. Конечно, в человеческой жизни, как и во всяком скверном товаре, лицевая сторона покрыта фальшивым блеском: изъяны всегда скрываются, а все блестящее и пышное, чего каждый из нас может добиться, мы носим напоказ. И чем меньше у каждого внутренней удовлетворенности, тем больше он желает казаться счастливым во мнении других: так далеко идет глупость, и мнение других является для каждого главной целью стремлений, хотя полная ее ничтожность видна уже из того, что почти на всех языках суетность, vanitas, первоначально означает пустоту и ничтожность.