Анвар Исмагилов

Башня поэтов

Александру Виленовичу БРУНЬКО, научившему жить и работать

Мифословие пред…

В его невероятную биографию вместились бы десятки жизней; у него много лиц и имя, достойное русского поэта: Анвар Исмагилов.

Что за странная книга? То скоморошьи пляски летят со страниц и дразнятся лукавые частушки, то грустит задумчивая сонатина, а вот издалека раздаётся бравурный марш… и вдруг стихают звуки: «Заповедаю вам – да любите друг друга…».

…жил в Италии такой граф, любитель соловьиного пения. Бывалыча, выйдет июньской ночью, заслушается, а они, проклятые, пущают струю, трели отливают, что твоё серебро на монету.

И до того он возлюбил соловьёв, что когда прилетели большенькие птахи Божьи, скопом завились, вихорь создавая, да запели небесным хором песню, то граф возрыдал безутешно:

– Охти, Господи, почему же я так не умею? – И призвал мажордома, старшего по дому, кто за пропитанием и порядком следит, и повелел:

– Ты, грит, безыскусный человек, Феличио, а я проникся. Слышишь, как птицы поют?

– Да как не слыхать, уже все ветки скопом обсели да весь двор загадили, ажно в портике колоннов не видать из-за ихнего помёту.

– Эх ты, скотина мычащая, жалкий адамов огрызок, нечувственная душа! Ты вот что, как я проникся, так сполняй мой приказ. Там у нас мятежники сидят, кои супротив голодухи восставали, так ты прикажи виселицу снести. да не скаль зубы, знаю, что с ними заодно, так и норовишь копытом лягнуть. Так чтобы крайнего позора на них не было, вешать не будем, бунтовщиков хорошо накормить, а Луиджи пусть топор поострей наточит и головки им грешные отрубит. Без позору.

Феличио покивал да пошёл приказы сполнять. А вослед ему граф-то и кричит: а птиц этих пущай теперь учёные моей фамилией поименуют: СВИРИСТЕЛЛИ! Так и полетели они по белу свету, дудочки серебряные.

Любая поэтическая книга, пока её не откроешь, – убежище свиристелей, дремлющих на её страницах. Но стоит чуткому читателю позвать их, и фр-р-р-р! Зазвучат стихи, польется затейливая проза.

Читайте, не оставляйте птиц взаперти!

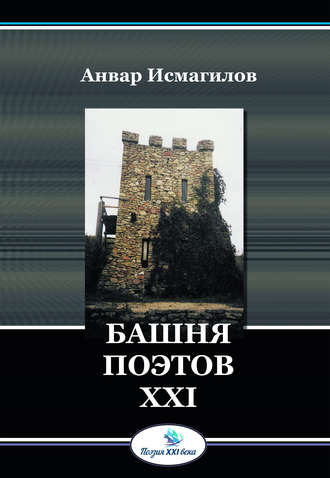

От автора башни поэтов – сооружения и книги

Что это за сооружение? Кто его строил и ЗАЧЕМ? На эти вопросы много ответов, но название говорит само за себя.

Народную стройку начала в Северном Причерноморье в середине 80-х годов XX века группа мужчин творческих профессий, как говорили в СССР, и их Прекрасных Дам. Была окончена она (вдвоём!) осенью 1986 года, когда автор этой книги вместе с директором музея-заповедника «Танаис» Валерием Чесноком всеми правдами и неправдами добывали последние кубометры камня и выкладывали зубцы на самом верху Башни.

Такова хронология. Хотя, по некоторым наблюдениям, во время строительства Башни происходили события, ставшие знаками общего распада и деградации советского общества. Весной 1986 года, когда автор прибыл с Севера Сахалина в Танаис, желая там навеки поселиться (и подлечиться – давал себя знать хронический бронхит, заработанный во время работы на «комсомольской стройке» – газопровод Даги – Оха – Комсомольск-на-Амуре), грянул первый гром: взорвалась Чернобыльская АЭС!

Вовсю бушевал антиалкогольный закон, обернувшийся массовыми отравлениями, гигантскими прибылями алкомафии, безудержным самогоноварением, что, впрочем, почти не замечалось обитателями Танаиса, при нужде умевшими раздобыть и мальвазию, и марсалу, и амброзию, дар небес. И было ощущение того, что внешний мир достигает Меотиды лишь полувнятным бульканием запретных радиоголосов. А ещё была комета Галлея, наводившая священный ужас на планету Земля своим вещим хвостом.

А на стройке всё шло по плану и чертежам, утверждённым завотделом античного мира Пушкинского музея Владимиром Толстиковым. Правда, Анвар Исмагилов, ездивший в Москву за документами, нарушил строгие предписания, протянул провода, подключился к свету, слушал «Радио Свобода», пил горячий чай и вообще начал жить сюзереном, пригласив на первый этаж своего вассала, Александра Брунько, цитату из книги которого мы приводим:

«…До ареста я жил в Танаисе, среди великой, неслыханной по красоте осени, на первом этаже невиданной башни, построенной археологами, музыкантами, художниками и просто энтузиастами – по образу и подобию древних сторожевых форпостов Танаиса. «БАШНЯ ПОЭТОВ» – так окрестил это немыслимое сооружение прекрасный поэт и певец Анвар Исмагилов, который занимал второй этаж. А рядом, на внезапном и крутом взгорье, рос огромный куст шиповника. Вот и запомнилось: тяжелая, нет – золотая сентябрьская синь – в темно-красных звёздах, качающихся на колючих ветках. Как-то, незадолго до моего ареста, одна из тамошних обитательниц-«танаитянок», прервав безмятежную беседу, вдруг – шутки ради – запела старую лагерную песню. От неожиданности сердце сжалось. Это было, повторяю, накануне моего, столь же внезапного ареста».

(«Поседевшая любовь», Ростов-на-Дону, 1990).

И вот мы с Сашей остались единственными представителями мужской части литературно-художественной банды, давно оседлавшей степное царство, но к тому времени по разным причинам оставившей привольные степи, поменяв их на затхлые коридоры и подвалы Ростова-на-Дону. Там, у Башни, под звёздным небом, мы вели долгие разговоры обо всём на свете, а на сто вёрст, кроме нас двоих, не было ни одного из тех, кто сейчас называет себя «заозёрщиками» – будто блатную кликуху себе дали! А Гена, Виталик и Игорь ушли в город, выйдя из резонанса с Чесноком – бывало и такое, что уж скрывать. Мы держались…

«Житьишко было само последно, ни постлать, ни окутаться, однако пензию получали – одну копейку в месяц», как говорил Борис Шергин. Нас посещали Музы… Мы были почти всегда (кроме дней посещений) голодны… и невиданно счастливы! Писали и читали друг другу стихи, цитировали самиздатовскую прозу, я писал и пел песни, одну из которых посвятили мы с Сашей его Музе на день рождения. По утрам я тренировался по старой привычке на тыльной стороне БП: залезал на пальцах снизу до зубцов, и однажды так увлёкся, что не услышал, как подошла группа пионэров. Один из них заорал: «Гля, дяхан по стенке лезет, сичас звезданётся! Маргарита Трофимовна, отойдите, он на вас попадёт!». Заботливый, вишь ты…

А потом я поехал в Москву с концертами, а Саша заартачился: мол, машина экспедиции АН СССР идёт как раз на Москву, я лучше на ней поеду. И поехал. До ближайшей милиции: идёт по Ростову-на-Дону человек с бородкой, закутанный в одеяло, а подмышкой несёт рукопись. Его тормозят. У него, как ни странно, был даже паспорт с пропиской. Но когда менты прочли стихотворение «Через клизму», то один другому говорит: «Это не наш клиент, а соседней конторы». И сдали его в КГБ. Допросы, запугивания – ГОД тюрьмы! За нарушение паспортного режима!

Так закончилось наше недолгое поэтическое счастье. Я прожил тяжелейшую зиму в Танаисе, снега завалили все ходы-выходы. И была экспедиция, Дом Анвара, пиратский флаг на мачте с блоком, новые песни и стихи, а Саша, о котором я узнал только через несколько месяцев, сам находясь ПОД КОЛПАКОМ, в это время писал невиданную в русской литературе книгу – «на третьей шконке», как он сам мне говорил. Там была и «Античная баллада» – стихи, ставшие песней, а точнее, гимном свободе и любви, красоте и мужеству и всей нашей путаной, мутной, как воды Ганга, и столь же священной жизни.

Анвар Исмагилов, Тюмень, 19 августа 2012 года.

Стихи 1982-1989

Сибирские гекзаметры

Жану Жигулину из Чернигова

I.

Друг мой! Как я обещал, полыхает сибирская осень.

Щедрой рукой сентября награждён коммунхозовский двор.

Лает собачка вдали, предвещая конурные страсти.

Пусто в сухих небесах, и река все бледнее и гуще.

Превозмогая печаль, нужно плыть, не мечтая о сне,

нужно на пристань пойти, где скрипит костяком дебаркадер,

где навигаторы бьют молотками по летним гробам.

Там капитанит зима, теплоходы сгоняя в затон,

там керосинит подвахта, бутылки спуская в диван

(полны его закрома, как запасники русских музеев) —

будет что сдать по весне, молочка прикупив на колпит!

II.

Мост через реку Ладья, что зовут дилетантски ТУРА,

руку свою протянул, свою узкую спину подставил,

чтобы, веселья ища, двухэтажно-бревенчатый город

в тесных вонючих такси на Пески, трепеща, устремлялся:

чтоб на воде не гадать, там цыгане водярой торгуют.

– Памятник ставим Горбу, – говорят они, мзду собирая

за неумеренный пыл тех, кто пил, но доклады творил.

Синие с белым дворцы, просиявшие сквозь лихолетья,

грустно взирают на мир с правого брега Туры.

Левый заречный народ, прозябающий в микрорайонах,

башнями небо затмил и глотает машинного змея.

Змей, изрыгая дымы, рассекает пространство полей.

Тысячеглавый ревёт, и притихли суровые избы,

головы в плечи вобрав, выдыхая печные дымы.

Так проигравший войну, нахлобучив бессмертную кепку,

молча на танки глядит, на которых гогочут бойцы.

III.

Грустно тайге в берегах своего бессловесного моря.

Порчу и мор наведя, город воду протухшую пьет.

Летом горят небеса, ужасая последних животных,

в зиму дымят небеса, оскверняя доверчивый снег.

Осень сибирская, плачь, размазывай грязные слезы

по площадям, по щекам занесённых тобой городов.

Нищая телом страна богатела дурацкою думкой,

байки сменялись халвой, или просто халвы называньем.

Вечная осень во всем, вековечная плесень-тоска!

Эх, если б нам да кабы! – и топор завораживал блеском.

Дьявольская карусель однородно-пехотного шага.

Строем районы стоят, пришибеевский фрунт сохраняя.

Трудно в родимой стране быть двоюродным полутворцом.

IV.

Осень сибирская, лей скупердяйского золота Солнца!

Осень сибирская, жаль, коротка ты, как жизнь или смерть.

Синий последний денёк, синевою последней блистай!

Грозно пойдут облака, выжимая прижатое небо,

грянет смертельная стынь, примиряя со льдом Океан.

Что предвещает зима, что готовит Судьба-прохиндейка?

Новый народов раздор или вздор магазинных делёжек?

Будут ли снова стрелять или просто кого-то посадят?

Как ведь волков ни корми – у слонов очень толстые ноги.

Заднею лапою кот чешет брюхо в период простоя,

бурный народ-стрекоза красным летом воюет с собой,

крепкий запор у дорог, и пурген заряжают в патроны.

V.

Друг мой! Как я обещал, мы стоим на пороге прогресса.

Только вот наши грехи не пускают на этот порог.

Так и торчим посреди перекопанных нами просторов,

мимо плывут журавли в разрешённую нынче страну,

ветер гудит золотой, выдувая в трубу наши недра.

Осень везде и во всем. Золотая пора умиранья.

Хмурый осенний народ полудохлых считает цыплят.

Октябрь 1989 года,

Тюмень, улица Пароходская

К покупке абхазского вина «Лыхны»

Пройду голгофу очереди рваной

возьму вина в разверстом магазине

встряхну бутыль и поднесу к глазам

и ахну:

Лыхны! Лыхны!

Боже мой!

Так вот когда назначено свиданье

вот где и как напомнила она

блаженная Абхазия моя

о море Бзыби и священном дубе

И далее по тексту от Исайи

по ерику по Ездрам по Бруньку

читай о путешествиях в пространстве

незамещённых минералах вод

привычное изгойство отторгай

а в общем пребывай в непостоянстве

Вот так всегда захочется скакать

но конь охрип иль конюх непогодит

на крыше серый некопчёный язь

разит на белый свет описторхозом

и выплывают из лесов клещи

с кусачими как лица хоботками

Плыви плыви кормилец первородный

по мутным водам Дании в бреду

великий свод великая прореха

сияет синим гневом над тобой

припавши к музыкальному привету

глотай последний в Сирии озон

на улице встречая непогоду

всей грудью непробитой до сих пор

пиликаешь на скрипке колыбельной

изрядно донимая слух больных

Итак вперёд по виа Виардо!

Наперебор наперекор борщу

бессонной жизни годы раздавая

на паперти в ладони лошадей

и маленьких котов с руками женщин

и цепких и вонзающих и нежных

бросай не на спор годы просто так

раздаривай пехотным капитанам

пропившим деньги взмыленных солдат

бог им простит а леший не прокусит

причаливай у каждого столба

под каждый кустик поднимая ногу

ЗДЕСЬ ВСЕ ТВОЕ НЕ БОЙСЯ И НЕ ЛГИ!

Оставь другим блаженные заботы

о стенах крышах детях и долгах

а сам ступай в невнятные просторы

где бродит полудиккенсовский дождь

в его тенях еще блуждает лето

Тебе же нужен листолёт осенний

избушечный печной речной уют

свечной Олимп с улыбчивым котом

машинописный рай с огнём в стакане

твой филиал Абхазии блаженной

где фимиам воскуренный во славу

наполнит влагой тёмные глаза

где ты умрёшь от счастья и ненастья

и возродишься под летящим клёном

осенним утром в солнечном саду…

Монолог мусоргского

Модест Великий умер в больнице под видом денщика доктора Бертенсона

Деревьями процеженное небо

струится по земле, сквозит и тает.

Ты Музыка, я композитор твой, —

я исполнитель дней твоих и таин.

О, как ты унизительна, Россия!

Как жить под этим небом необъятным?!

Как петь хотя бы день о полном счастье,

где места нет пусть солнечным, но пятнам?

Перед твоими, Мать, городовыми,

перед селёдкой иваси на сдобу,

при виде угорелых от дерябы

я даже не испытываю злобы!

Ты потчуешь нас розгами-долгами,

ты охраняешь мысли от свежатин —

то липа, то берёзовая каша,

на третье палконосные сержанты.

Невпрок идёт кровавая забава

и рыскаем по курсу влево-вправо.

Ты Музыка, я композитор твой.

Душа твоей пропитана отравой.

Ведь даже с чемоданом на граните,

имея в перспективе дождь и слякоть,

с озябшими от пития мозгами

не проклянёшь ни купол твой, ни лапоть!

Возможно, существует Ференц Лист,

придирчивая пенная Европа?

Кто в доме гений – я или Направник?

Хотя в зерцале не лицо, а рожа!

Есть химики упорного труда —

они свои высиживают формулы

и набивают на заду мозоль.

А я своих не предсказую фортелей!

И знаю – будет некий А. Брунько,

кто даже не рискует протрезвиться, —

вся жизнь, как перевёрнутый стакан,

такие же беспутные ресницы.

Все потому, что не умрёт со мной

бездонная отвага умиранья.

Разлитый по закусочным талант

куётся в круглосуточной нирване.

Пока в России осень и весна

сменяются, бушуют, возрождают,

пока звук полицейского свистка

свободы от побега ограждает,

пока цари ступают за царями

и водка свой не поменяла цвет, —

лишь цену с девятнадцатого века —

Талант горчайший оставляет след.

Наумов, потерпи ещё, голубчик:

«Хованщина», Арсений, поясница,

и нет ключа от дома, Дома нет…

Но что-нибудь до смерти прояснится.

Люблю я этих стасовских любимцев

за пышный вид и право исправлять:

макай меня в немецкую тарелку,

учи во фрунт гармонию равнять!

Прислушаюсь – какие ветры, Боже!

А черт за русской печью корчит рожи…

Арсений Голенищев есть поэт!

А песню смерти мне поют рогожи.

Кудлата голова моей Музыки,

сквозь волосы просвечивает небо,

и вспомоществованья ниоткуда.

Жил налегке… И ухожу нелепо…

Оплачь, Поэт, громадный этот храм!

Я был здесь архитектор и строитель,

и каменщик, и витражист, и служка.

Он был мне дом, любовь и вытрезвитель.

Безумцы одиноки. Их семья —

поэты, музы, дервиши, юроды,

художники, деревья, берега.

И крылья неосознанной Свободы!

Тюмень, декабрь 1989 года