- Рейтинг Литрес:4.2

- Рейтинг Livelib:3.9

Полная версия:

Антония Сьюзен Байетт Дева в саду

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

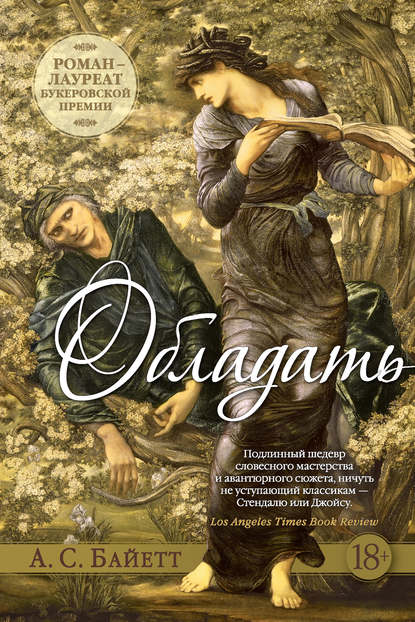

А. С. Байетт

Дева в саду

A. S. Byatt

THE VIRGIN IN THE GARDEN

Copyright © 1978 by A. S. Byatt

All rights reserved

Серия «Большой роман»

Перевод с английского Ольги Исаевой

Оформление обложки Виктории Манацковой

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© О. Н. Исаева, перевод, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *Роман густой, сложный, с большим замахом, до отказа наполненный совершенно особой энергией… Выдающееся достижение.

Айрис МердокАнтония Байетт – английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файв о’клок.

TimeOutБайетт не умеет писать скупо. «Квартет Фредерики» – богатейшее полотно, где каждый найдет что пожелает: подлинный драматизм, пестрые капризы истории, идеи, над которыми стоит поломать голову… Едкий юмор, крепкий сюжет, персонажи, которым сочувствуешь, и, конечно, великолепный язык.

The TimesВ ее историях дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия.

Marie ClaireАмбициозный роман умного автора. Интеллект и кругозор Байетт поражают.

Times Literary SupplementТолько у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.

ScotsmanГерои Байетт останутся с вами еще долго после того, как вы перевернете последнюю страницу.

New York TimesНепростая книга. Ее нельзя походя похвалить, от нее нельзя отмахнуться. Она явно, неопровержимо хороша – и требует самого глубокого внимания.

Financial TimesАнтония Байетт – один из лучших наших писателей, умеющих насытить и ум, и душу.

Daily TelegraphБайетт принадлежит к редким сегодня авторам, для которых мир идей не менее важен, чем мир страстей человеческих… Байетт населяет свои книги думающими людьми.

The New York Times Book ReviewВ лучших книгах Байетт груз интеллектуальных вопросов кажется почти невесомым благодаря изящно закрученному сюжету и сложным, неоднозначным, бесконечно близким читателю персонажам.

The Baltimore SunПеред вами – портрет Англии второй половины XX века. Причем один из самых точных. Немногим из ныне живущих удается так щедро наполнить роман жизнью.

The Boston GlobeБайетт – Мэри Поппинс эпохи постмодерна. Чего только нет в ее волшебном саквояже! Пестрые россыпи идей: от Шекспира до Дарвина, от святого Августина до Фрейда и Витгенштейна. Яркие, живые характеры. И конечно, головокружительная смесь тем, загадок и языковых уловок.

ElleБайетт как никто умеет высветить эпоху до мельчайших деталей. Мастерски используя все богатство английского языка, она являет нам надежды и сомнения, поражения и победы героев, которые надолго запомнятся читателю.

Denver Post«Дева в саду» – современный эпос сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты.

Entertainment WeeklyБайетт – несравненная рассказчица. Она сама знает, о чем и как говорить, а нам остается лишь, затаив дыхание, следить за хитросплетениями судеб в ее романе.

NewsdayЛитература для Байетт – удовольствие чувственное. Ее бунтари, чудаки и монстры абсолютно достоверны.

Town & CountryОт богатства повествования подчас захватывает дух. Байетт – это безупречный интеллект, беспощадная наблюдательность, четкие и правдивые портреты героев.

Orlando SentinelМало кто сравнится с Байетт в мудрой зоркости к жизни.

Hartford CourantЧтение русских писателей многое сообщает о том, что такое роман. Русская классика поражает, и если ты читаешь ее в молодости, кажется, что тебе ничего похожего не написать. Вот почему нельзя ее не читать – она открывает иные горизонты… Я пишу ради языка и еще – ради сюжета.

А. С. БайеттПосвящаю эту книгу моему сыну, Чарльзу Байетту

(19 июля 1961 г. – 22 июля 1972 г.)

Я выражаю благодарность газете «Таймс» за разрешение привести во второй части книги статью «На заре года», а также издательству «Рутледж и Киган Пол» и Издательству Принстонского университета за разрешение процитировать в главе 34 отрывок из работы К. Г. Юнга «Психология и алхимия».

Пролог

Национальная портретная галерея, 1968 г.

То ли под влиянием минуты, то ли из запоздалого желания ранить, она пригласила Александра в Национальную портретную галерею послушать, как Флора Робсон читает стихи Елизаветы I. Он хотел отказаться, но вместо этого согласился и теперь стоял перед галереей, разглядывая закопченные буквы на фасаде. Дело было на вечеринке с нелепым набором гостей, и она, заодно уж, позвала остальных. Все отказались, кроме него и Дэниела. Некий юный художник даже изрек: его отвращают сами слова «национальный» и «портрет», так что он – пас. Это не моя тема, добавил непреклонный юноша. Это тема Александра, твердо сказала Фредерика, и тот было заспорил, хотя галерею любил. Так или иначе, вот он здесь.

Он задумался о двух словах, некогда весомых, а ныне заштатных: «национальный» и «портрет». Оба подразумевают единственность, неслиянность с другими культуры или человека как объекта живоподобного изображения. Оба немало значат для него или, по крайней мере, значили. Он стал смотреть по сторонам и незаметно увлекся: с точки зрения эстетики это было довольно забавно. С растяжек, рядком привязанных к полукруглой черной решетке, глядели малокровные копии портрета Елизаветы Тюдор, некогда принадлежавшего Дарнли: бледный коралл и золото, белила и сторожкая надменность. Все вместе возвещало: «Люди. Прошлое. Будущее».

По пути сюда лорд Китченер[1] не раз уставил на него укоризненный перст с вербовочных плакатов Первой мировой. Попался магазинчик под странной вывеской «Я был камердинером лорда Китченера»: поддельный брик-а-брак имперских времен, а вместо призывных горнов – вездесущий стон и дребезг электрогитары. На Шефтсбери-авеню другой плакат: монструозный тыл дюжего рабочего, по пояс голого, а ниже затянутого в красно-бело-синие бриджи. Поперек бугристых от натуги плеч было выведено: «Подставим плечо Британии!»

Александр стоял у подножия лестницы, а наверху перетекал бродячий галерейный люд, незаметно обзаведшийся новыми, то ли библейскими, то ли буддийскими, лицами. Тут были и сандалии «под Христа», и вышитые хламиды, и звон украшений, и внезапные порывы пения, нарушавшие порой просветленное затишье.

Он вошел внутрь. Ее внутри не оказалось, чего, конечно, следовало ожидать. А галерея изменилась. Впрочем, он и сам давно уже здесь не бывал. Викторианскую солидность красного дерева и добротной кожи потеснила на время мишурная пышность театральных подмостков. По сторонам парадной лестницы темно и густо засияли альковы с портретами гигантов тюдоровской поры. Что ж, неплохо. Он пошел наверх взглянуть на портрет, принадлежавший Дарнли, но его унесли по случаю представления. Александр остался на банкетке созерцать другую Глориану[2], окормляющую английские графства и в солнце, и в бурю, – она вся была из плотных мазков, из охры и кремзерских белил, отягченная стеганым шелком, увенчанная париком из конского волоса, крашенного хной, подпертая и удушаемая китовым усом.

Между ним и картинами протекала толпа. Казалось, это были те, кому не хватило места на лестнице, – то же многообразие оболочек и однообразие типов. Снизу грязные ноги в сандалиях, наверху бороды: шелковисто-гладкие, пышно-растрепанные, свалявшиеся. Сари и шафранные одеяния восточных монахов. Мундиры Вьетнамской и Крымской войн: цыплячий пушок на скулах, цыплячьи шеи торчат над золочеными воротниками и потертыми эполетами. Девицы с резиново-тугими телами, в серебряных колготках и сапожках, в серебряных юбочках, пляшущих вместе с крепкими задками. Вялые девы в черном бархате: бессильно повисшие сумочки из металлических чешуек, бумажные цветы в завитках и завесах париков. По несколько экземпляров Жорж Санд и мадемуазель Сакрипант: неизбежные мужские брюки, кружевные манишки и бархатные береты. Вот шелестят мимо бесполые люди в хламидах из индийских покрывал с криво напечатанным рисунком – сколько этой экзотики пылилось на приморских чердаках его детства! В руках новые миски для подаяний, штампуемые где-нибудь в Варанаси, на шеях стадно позвякивают бубенчики – тоже новенькие. Он видел такие на уличных лотках, и всякий раз с табличкой, сообщавшей, что бубенчик символизирует отрешенность от всего внешнего.

Облаченные в английские макинтоши, английский твид и английский же кашемир, американцы истово пролагали дорогу в толпе, электризуемые бормотанием карманного гида, поступающим по проводкам в пластиковые наушники. Гид, без сомнения, нашептывал им, что образы английского Ренессанса сочетают в себе иконописность и реализм. Лет на двести отстав от невесомо-незыблемых восторгов Высокого Возрождения, этот стиль кажется грубым и варварским, но он уже начинает осознавать себя – светский стиль, новое начало после иконоборческих излишеств молодого Эдуарда VI, у которого на площадях полыхали и потрескивали ангелы, Богоматери и Младенцы, сжигаемые во имя логического Абсолюта – Бога, не любящего образов.

Глядя на портрет Кромвеля и на юношей в чужих мундирах, Александр задумался о сути современной пародии. Ему, не понимавшему и не любившему ее, она казалась бесцельной и беспредметной. Остроумцы имитируют все подряд, движимые нехитрой смесью эстетского любопытства, ностальгии и глумливой тяги к разрушению, – быть чем угодно, но не собой, не здесь и не сейчас. Эти псевдосолдатики – отрицали они войну или втайне желали ее? Или они сами не знали? А может, это был продуманный «художественный манифест» на тему прикрытого и неприкрытого человека?[3] Или продолжение детской игры в наряжалки, только уже с истерическим оттенком? Александр очень неплохо знал историю моды, определенный шов или крой мог соотнести с традицией или прихотью таланта не хуже, чем стихотворный размер или авторский вокабуляр. На собственную одежду и поэзию он смотрел через ту же призму тонких модуляций и неявных нововведений. Но уже с тревогой думал подчас, что настоящей жизни нет ни в том ни в другом.

И все же в свои пятьдесят, в хорошо сшитом костюме из оливкового габардина, кремовой шелковой рубашке и золотистом галстуке с хризантемами, Александр был красив.

Вопреки здравому смыслу он решил снова поискать Фредерику снаружи, но приостановился на галерее над лестницей. Внизу висел портрет покойного короля Георга VI, его королевы и двух принцесс с подкрашенными карминовыми губами, в скучноватых платьях и туфлях с ремешком. Все четверо совершенно терялись на огромном холсте, занятом в основном бледно-зеленой – «в хорошем вкусе» – стеной да блеском золотых канделябров и серебряных чайников в одной из гостиных Виндзорского дворца. Прямо перед картиной Фредерика, уклоняясь и петляя, исполняла с неизвестным мужчиной нечто вроде танца вокруг треугольной стеганой банкетки. Мужчина, крупный и укороченный перспективой, состоял из блестящего черного винилового плаща, топорщившегося на выпуклых местах, и массы светлых прямых волос с легким отливом, как на охлажденном сливочном масле.

Вот незнакомец поймал Фредерику за запястье. Она поднялась на цыпочки, что-то шепнула ему, чмокнула возле уха и выскользнула. Он на прощанье широкой ладонью провел по ее спине и ласково задержался чуть ниже – жест явной и полной близости. Потом, не оборачиваясь, стал проталкиваться к выходу. Фредерика засмеялась и двинулась наверх. Александр отступил.

– Ах, вот ты где! Дэниела не видел? Удивительно, как это он согласился прийти.

Александр промолчал, потому что Дэниел как раз шел к ним – толстый, в черных вельветовых брюках и черной водолазке. Приблизился тяжелым шагом, приветственно кивнул.

– Ну вот и дивно, все собрались, – сказала Фредерика. – Вас на входе одарили?

В правой ее ладони лежал зеленоватый зеркальный квадратик, возможно крохотная плитка для ванной, а в левой – смятый розовый бумажный номерок: на одной стороне цифра «69», на другой лиловыми чернилами напечатано: «Люби!»

– А меня одарили, и, можно сказать, насильно, блондинистая Покахонтас и ковбой с зеленым козырьком для глаз. Что это, шутка или некий манифест?

– То и другое, – сказал Александр. – Наши манифесты обряжены, как шутки, зато к шуткам своим мы относимся исключительно серьезно. Помещаем их в рамы и развешиваем в галереях. Великий английский юмор вперемешку с американскими комплексами, западным абсурдизмом и заносчивостью Востока, где прояснение ума достигается ударом по уху. Ваши глубокие манифесты утверждают собственную абсурдность, проистекающую, впрочем, от некой еще большей глубины мысли. И так по кругу без конца.

– Ты мне напомнил! – перебила Фредерика. – Ты знаешь, что тебя включили в список чтения для обычной средней школы? Они должны в таком случае спрашивать у тебя разрешения?

– Перестань, – поморщился Александр.

Фредерика повертела в руке зеркальный квадратик:

– Что же мне с ним сделать?

– Можешь носить с собой, как символ гордыни, – предложил Александр. – Или самопознания.

Фредерика поднесла стеклышко к глазу:

– В него мало что видно.

– Убери в карман, – сказал Дэниел. – Раз уж взяла.

– Я взяла из вежливости. Из нашей знаменитой английской вежливости.

– Вежливость велит без фокусов убрать его в карман.

– Будь по-твоему.

Стулья для зрителей были расставлены на одной из длинных галерей. Тут были совсем другие люди. Александр забавлялся, считая влиятельных женщин: великая актриса и кавалерственная дама Сибил Торндайк милостиво опустилась в кресло-трон, придвинутое Роем Стронгом, тогдашним директором Галереи, знатоком иконографии Елизаветы Тюдор, а может, и поклонником Королевы-девственницы в самом языческом смысле. Чуть откинув голову, с выражением суровым, но благосклонным восседала кавалерственная дама Хелен Гарднер, профессор Оксфордского университета, специалист по ренессансной литературе. Была тут и леди Лонгфорд, биограф королевы Виктории. Александру показалось даже, что позади нее он разглядел крупный силуэт погруженной в раздумья Фрэнсис Йейтс, чья работа о Деве Астрее[4], как он понимал теперь, изменила ход всей его жизни. А вот и знаменитая историческая писательница Антония Фрейзер в сопровождении коренастой дамы в плаще. На леди Фрейзер была юбка от Ива Сен-Лорана, высокие сапоги мягкой замши, а к ним жилет и шляпа – результат многоступенчатой модной эволюции кожаных одеяний ковбоев, индейцев и звероловов.

Над установленной внизу сценой висел портрет, принадлежавший Дарнли. Леди Фрейзер рассматривала его критически, сохраняя, впрочем, на лице безукоризненно корректное выражение. Ее симпатии, видимо, лежали в иной сфере, хоть Александр капризом воображения и превратил ее в современную Бельфебею: золотистые волосы, кожаная одежда, память небывших охот. А коли так, Фредерика в чем-то вроде вязаной кирасы из блестящей серой шерсти и в сапожках с металлическим отливом вполне могла сойти за Бритомарту[5]. Даже волосы ее походили на бронзовый шлем, впрочем, не ренессансных линий, а скорей в стиле космической эры. Александр отвернулся и стал смотреть на Елизавету: то был его любимый портрет королевы.

Перед ним был образ ясный и сильный. В легком платье тугого молочного шелка, расшитом золотыми ветвями, украшенном по корсету шарлаховыми кисточками и небрежно приколотой двойной нитью жемчуга, королева глядела с затаенным пылом юной девушки. Небрежно застывшие руки являли все свое изящество. Королева то ли слегка покачивала, то ли сжимала – наверняка не понять – круглый веер из рыжих, коричневых, черных перьев. Этот крепко закрученный маленький темный вихрь намекал на страсть, на ураган движения, смирённый ради портрета. Постепенно пристальному взгляду открывались двойные знаки, выходящие за пределы очевидной двойственности женщины-монарха. Ярко набеленное лицо было молодо и надменно. Но стоило взглянуть иначе, и оно вдруг делалось костистым, белесым, бесцветным. На этом лице без возраста черные глаза под тяжкими веками смотрели мудро и холодно.

С портретами Елизаветы Тюдор обращались как с иконами или колдовскими куклами. Мужчины гибли за то, что покушались на них: резали, жгли, протыкали кабаньей щетиной, погружали в яд…

Елизавете, конечно, было страшно, но головы она не теряла.

«Несомненно, – думал Александр, – за этим портретом – подлинная личность. Но Елизавета подобна Шекспиру: столь явный избыток силы вызывает странную смесь чувств. Идолопоклонство и иконоборчество, любовь и страх, а с ними – потребность смягчить, приуменьшить не только инаковость, но и простую человеческую суть монархини и поэта. Тут-то идут в дело исторические анекдоты и бессмысленные теории. Шекспира не было. Под его именем писал Марлоу, Бэкон, де Вир или сама Елизавета. Елизавета не была Королевой-девственницей. Она была Блудницей Вавилонской или Лондонской, матерью втайне прижитого ребенка, мужчиной, Шекспиром, наконец. Александр однажды с большим удовольствием прочел книжицу с хвалебным предисловием Гарднера, в которой было «доказано», что шекспировские пьесы – тайный плод брака меж королевой и Англией, а также двойной клятвы: целомудрия (принесена в 15 лет) и верности литературе (принесена в 45). В основе теории лежало следующее положение: королева была достаточно образованна, чтобы располагать, во-первых, необходимым обширнейшим вокабуляром (по разным оценкам, от 15 до 21 тысячи слов), а во-вторых – отрицательной способностью[6]. Примером последней, по мнению автора, служило умение королевы вечно поддерживать вопросы войны, казны и возможного замужества в состоянии напряженной неразрешенности. Елизавета, конечно, скрывала свое авторство, дабы снискать непредвзятую критику и избежать обвинений в небрежении монаршим долгом.

Александр тайком улыбнулся. Если Шекспира, как и Гомера, непременно нужно было обрядить женщиной, то Елизавету энтузиасты, включая многих его современников, вечно стремились сделать мужчиной. В мальчишеские годы эта мысль волновала его невыразимо, куда больше слухов о бастарде, прижитом от Лестера и спешно сбытом с рук: под фижмами мощно играли жилы и сухожилия, в шелестящем шелку скрывались мужские мышцы и прочее мужское. Повзрослев, он стал этот тайно манящий образ ассоциировать с образом Природы у Спенсера, что «съединивши два начала», «без пары не грустит нимало». Весьма удовлетворительное состояние, особенно в сфере фантазий.

Актеры выходили и уходили. Зрители хлопали. Флора Робсон, простоватая, в простом черном платье, прочла стихи самой королевы:

Как тень моя, всегда любовь со мной.Играет в прятки, в руки не идет…[7]Потом читала воспоминания о пышной коронации Елизаветы, о ее необычайной щедрости к простому народу. Читала ее речь, обращенную к солдатам в Тилбери…[8]

В тихой глубине души Александр был тронут. Фредерика – отнюдь. Подача Робсон была чересчур мягкой и женственной. Жесткие контрасты в духе Петрарки она облекала в текучий голос с викторианской тоскливой ноткой. И этот голос, богатый, молящий, правдивый, дрогнул на самой известной и яростной фразе: «Пускай тело мое – тело слабой женщины, но сердцем и нутром я – король». Она тут целиком женщина, раздраженно подумала Фредерика, самая заурядная женщина в кухонной перспективе. Домохозяйка в парче. Такую королеву без регалий не отличить от актрисы. Тут великая проза, страстный, яростный ритм – а Робсон изображает «человеческую интонацию» и «естественное течение речи». «Я не так привязана к жизни, чтоб жаждать ее продолжения, и не вижу в смерти достаточной беды, чтоб ее страшиться, но как знать: если Смерть занесет надо мною руку, может, кровь и плоть моя воспротивятся и пожелают ее избегнуть…» Фредерика задумалась: как произносились все эти речи? С той же совершенной звучностью, что представляется ей? Или с волнением, с паузами, с запинками? Может, потом, на бумаге, их дополняли и шлифовали для потомков, в числе которых и сама Фредерика?

Какие-то актер и актриса дуэтом прочли неизвестное Фредерике стихотворение: «Песнь Ее Величества Королевы и Веселого Английского края»:

Приди ко мне, милая Бесси,Спеши ко мне через ручей!Я тебя обниму и женой назову,Драгоценной супругой своей…И еще потом:

Наследница моя,Тобой пленился я —Английский край веселый…Память словно дернула ее за рукав: «Спеши ко мне, милая Бесси, спеши ко мне через ручей»… Фредерика мгновенно оживилась. Когда актеры дочитали, она, в свою очередь, дернула за рукав Александра:

– Это же «Лир»! Лир судит отсутствующую дочь за предательство, и Эдгар говорит: «Плыви ко мне, Бесси, через ручей»[9]. А Шут отвечает:

Но есть в лодчонке течь.Завесть об этом речьНет смелости у ней[10].Я в сносках всегда читала, что это про сифилис. Это ведь было опасно – вписать «ручей» в стихи о королеве?! Кощунство или вроде того?

– Вещь написана под конец ее правления. Все боялись, что страну разорвут на части – как Лир разделил свою. Упадок монаршей мощи и Веселой Англии.

– Она архивариусу Тауэра сказала: «Я сама – Ричард Второй». Свергнутый Ричард, понимаешь?

– Понимаю.

– Естественно, это же есть в твоей пьесе. Я, наверно, оттуда и знаю эту фразу.

– Наверное, – сказал Александр, охваченный невыносимой грустью. Лучше бы он никогда не писал этой пьесы. Сейчас пред лицом королевы на полотне он был как мужчина, неудачно посягнувший на женщину: никакие иные отношения с ней были для него невозможны.

– Если бы я мог написать ее заново, то сделал бы все совсем по-другому.

– Так напиши, кто тебе мешает?

– Ну нет.

Время для Александра было исключительно линейно. Счастливые случаи не повторялись, они возникали и исчезали навсегда. Он думал порой, что приемами более современными, более опосредованными можно было бы дать Деву, сад, сегодняшний день и Англию, избежав как лишних сантиментов, так и резкой иронии. Но пробовать не собирался.

– А тогда пьеса была хороша. В начале. Мы все пели, танцевали… Забавно: сейчас пятидесятые считают пустым временем, ненастоящим. А мы тогда жили, и время было довольно славное: пьеса, коронация и все прочее…

– Обманувшая заря, – сказал Александр.

– Другой у нас не было. У меня, во всяком случае. Было то, что было.

– Мне пора, – вдруг заторопился Дэниел.

Фредерика и Александр расстроенно повернулись к нему:

– Ты мог бы предупредить.

– Тебе хотя бы понравилось? Что скажешь?

– Ничего, потому что, признаться, почти ничего не слышал. Так забегался, что как сел, так и задремал. Извините. Мне сейчас бежать надо, с одной женщиной повидаться.

У женщины, к которой спешил Дэниел, сын попал в автокатастрофу. Он был красивый мальчик, а стал ходячей оболочкой красивого мальчика, восковой куклой, попеременно одержимой то вопящим демоном, примитивным духом, способным есть, спать и иметь эрекцию. Отец не выдержал и ушел из семьи. А мать – у матери раньше была школа, где ее ценили как учителя, хорошие подруги, миловидная внешность. Все это ушло – только страх остался, злость, чудовищная усталость. Она ни на минуту не оставляла своего мальчика (или то, что теперь было им). Она подала в суд за понесенный ущерб и теперь хотела, чтобы Дэниел пошел с ней, потому что, если кто-то над ее мальчиком посмеется, она может убить. Дэниел согласился: действительно, му́ка ведь в судебном коридоре бесконечно ждать своей очереди. И в Галерею-то он пришел, чтобы послушать кого-то другого, прежде чем мать режущим голосом снова заведет о своей беде, прерываемая лошадиным фырканьем сына. Послушать не удалось. Он помотал головой и повторил, что ему пора.

Вышли вместе в дружеском молчании. Дэниел, повернувшись к Александру, с трудом выжал из себя:

– А мне твоя пьеса больше нравится.

– О чем ты? Не надо, – отвечал Александр, тоскуя о неповторимости времени и искусства.

Коротким путем дошли до площади Пиккадилли, где Купидон, замерев на одной ножке, метил стрелой поверх наркоманов, сидящих у его постамента или бредущих невесть куда сутуло и криво. Дэниел вдруг объявил, что ему в метро.

– А ты не уходи, – сказала Фредерика Александру. – Выпьем где-нибудь чаю.

Дэниел стал медленно спускаться в теплую и пахучую темноту.

– Пойдем в «Фортнум и Мейсон»?[11] – предложила Фредерика. – Это будет забавно.

Он хотел отказаться, но согласился.

Часть I

Робкая добродетель[12]

1. В Дальнем поле