Антон Нестеров

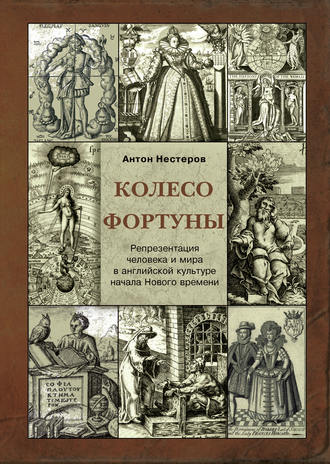

Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века

Ян Саделер по рисунку Мартена де Boca. Луна. Из серии «Дети планет». 1585. Британский музей, Лондон

Описанный «принцип домов» в качестве организующей тематической структуры «Пастушьего календаря» выступает дополнительным по отношению к «планетарным темам», определяющим сюжетные повороты той или иной эклоги. И можно предположить, что именно эта дополнительность потребовала обсуждения в предисловии к поэме вопроса о том, откуда же правильнее отсчитывать начало года: читателю тем самым сообщалось, что в поэме присутствуют два соотнесенных между собой плана астрологических соответствий, которые необходимо учитывать при чтении текста.

У нашего современника может возникнуть вопрос: а были ли все эти сложные астрологические аллюзии столь уж внятны даже образованному человеку той эпохи?

Возможным ответом тут могут послужить два характерных примера.

Полотно П. Рубенса «Собрание олимпийских богов» достаточно хорошо известно, выступая в современном сознании чем-то вроде хрестоматийного примера живописной манеры художника. Семь ясно узнаваемых божеств расположены выразительной динамичной группой, картина проникнута радостью и покоем и олицетворяет гармонию античного мира. Однако «истинная» ее интерпретация возможна лишь с учетом того, что положение богов друг относительно друга воспроизводит положение планет на небе в новогоднюю ночь 1600 г. Астрологическая картина неба в этот момент вызвала целый ряд интерпретаций, большинство из которых сводилось к тому, что данная планетная конфигурация обещает массу бед в наступающем столетии. Рубенс же своим полотном предлагает иное истолкование гороскопа грядущего века, наглядно утверждая, что тревоги не имеют под собой основания и столетие будет проникнуто миром и гармонией.[165]

Аналогичным образом оказывается связана с планетарными символиками и значительно более ранняя по времени «Весна» Сандро Боттичелли. Э. Г. Гомбрих, анализируя эту знаменитую работу мастера, указывает, что в образе стоящего слева юноши изображен Меркурий, три грации олицетворяют три благих планеты: Солнце, Юпитер и Венеру;[166] центральная женская фигура – богиня Венера. Продолжая интерпретацию Гомбриха, ФА. Йейтс отмечает, что подобные этому изображения космоса делались таким образом, чтобы привлекать к созерцающему их влияния благих планет и нейтрализовывать влияния неблагоприятных Сатурна и Марса. Фактически, полотно Боттичелли является своеобразным талисманом, «"образом космоса", устроенным так, чтобы передавать зрителю только здоровые, омолаживающие, антисатурновы влияния… Независимо от мифологического значения фигур справа их овевает spiritus mundi – исходящий из надутых щек воздушного духа, заметный в развевающемся одеянии бегущей фигуры. Spiritus, передатчик влияния светил, пойман и сохранен в картине, в магическом талисмане».[167]

Укажем на еще один аспект ренессансной культуры, важный для понимания структуры спенсеровского «Пастушьего календаря». Как отмечала Ф. А. Йейтс, многие образы неба, созданные в эпоху Возрождения, предназначались не только и не столько для разглядывания, сколько для созерцания внутренним взором в мыслях и памяти. «Рассматривая изображения космоса, – пишет английская исследовательница, – человек запечатлевает в своей памяти очертания и основные цвета планет… чтобы затем объединять бесчисленные отдельные предметы, которые он видит, в единое целое, накладывая на них образы высшей реальности, которые он несет в себе».[168] Это особое искусство операций с образами было основой памяти для образованных людей той эпохи. Во времена, когда книги были редкостью и предметом роскоши, изощренная, цепкая память играла особую роль, не совсем понятную нашим современникам.[169]

Именно память была главной основой ренессансного энциклопедизма – учитывая, что многим из ученых в годы Реформации часто приходилось переезжать с место на место в поисках ли новых покровителей и меценатов, или из-за религиозных конфликтов, – и далеко не всегда можно было захватить с собой обширную библиотеку. Искусство памяти, в деградировавшем виде дошедшее до нас в качестве современной мнемотехники, строилось на запечатлевании в сознании неких «образов» и «мест», в соответствие которым по ассоциативной связи определенного типа ставились те или иные понятия. Оратор Возрождения, желая запомнить свою речь, шел в некое хорошо знакомое ему здание – церковь ли, дворец, ратушу, – и, обходя его, связывал те или иные свои аргументы, посылки, риторические ходы с внутренним убранством этого здания, – а при произнесении речи мысленно вновь это здание обходил, «доставая» из памяти нужные фрагменты, поставленные в соответствие декору избранного помещения.

Robert Fludd. Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris […] historia, tomusll (1619), tractatus 1, sectio 1, liber X, De triplici animae in corpore visione

Одной из моделей для организации «искусной памяти» служили также Зодиак и сфера планет. Описанию такой организации памяти отчасти посвящен трактат Роберта Фладда «Utriusque Cosmi Maioris scilicet et Minoris Metaphisica».[170] Как пишет ФА. Йейтс, искусство памяти, как оно представлено у Фладда, «есть попытка воспроизвести или воссоздать отношения макро-микрокосма через установление, составление или сотворение в памяти микрокосма осознания мира, который он в себе заключает, мира, который есть образ Макрокосма и образ Бога». Попытка эта осуществляется посредством астральных образов, когда звезды как бы перемещаются внутри человека.[171] Так, в главе о «порядке начала идей в сферах планет» Фладд, «разбирая прохождение Сатурна по Зодиаку, приписывает этой планете различные образы в разных знаках, говорит, что то же самое можно сделать и с другими планетами».[172] Выбор Фладдом Сатурна неслучаен – именно эта планета, как мы уже отмечали выше, покровительствует абстрактному мышлению и является «знаком философов». Во многом система Фладда следует работам Джордано Бруно по искусству памяти, часть из которых была издана в Англии в первой половине 80-х гг. XVI в. под покровительством Филипа Сидни – и посвящена последнему.

Robert Fludd. Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia, Oppenheim, 1617

Напомнив, что Сидни же посвящен и «Пастуший календарь», позволим себе утверждать: учитывая, с одной стороны, существование мнемонических соответствий определенных образов зодиаку, а с другой – дидактическую, как у всякой пасторали, направленность поэмы Спенсера, легко увидеть необходимость отчетливой корреляции между темами каждой из эклог и соответствующего небесного знака или планеты.

Выше мы пытались определить специфичность организации «Пастушьего календаря» в том, что касается «развертки» тем на пространстве всей поэмы. Однако можно предположить, что сама проблема выходит за рамки «специфичного», и можно ставить вопрос о «типологичности» таких соответствий – ответом на него мог бы стать параллельный анализ спенсерового «Календаря» и некоторых близких ему текстов эпохи, в частности «Аркадии» самого Сидни.

С другой стороны, «Пастуший календарь» – отнюдь не единственное произведение Спенсера, где он прибегает к астрологическим символикам. Наиболее насыщена астрологическими аллюзиями «Эпиталама», написанная поэтом на день собственного бракосочетания и преподнесенная невесте в качестве свадебного подарка.

«Эпиталама» состоит из 24 строф, большинство которых насчитывает 18 строк, однако отдельные строфы имеют длину большую или меньшую, так что общее количество строк дает 365 – число дней в году. Двадцать четыре же строфы соотносятся с 24 часами суток.[173] Каждая строфа кончается рефреном: с 1 по 16 – «…all the woods them answer and their echo ring» – «лесные долы им ответят эхом», а с 17 по 24 – «The woods no more shal answere, nor your echo ring» – «Молчат леса и эхо не звенит».

Днем для бракосочетания был избран день летнего солнцестояния, посвященный в церковном календаре св. Варнаве:

«This day the sunne is in his chiefest high,

With Barnaby the bright»

(XV: 265)

«Эпиталама» открывается обращением к Музам, занимающим всю первую строфу, затем строфы 2–4 описывают предутренний сон возлюбленной-невесты и всего мироздания. Пятая строфа начинается призывом к возлюбленной проснуться, ибо «…Феб уже кажет свою светозарную главу»:

WAKE now my loue, awake; for it is time,

The Rosy Morne long since left Tithones bed,

All ready to her siluer coche to clyme,

And Phoebus gins to shew his glorious hed.

[Проснись же, любовь моя; ведь в это время/ Розовая Заря давно покинула ложе Тифона,/ Все готово к тому, чтобы она взошла в свою серебряную колесницу,/ И Феб уж кажет светозарную главу]

В следующей строфе упоминается Венера, причем она названа Веспером – вечерней звездой, следующей за Солнцем, а не предшествующей ему на небосводе:

My loue is now awake out of her dreame[s],

and her fayre eyes like stars that dimmed were

With darksome cloud, now shew theyr goodly beams

More bright then Hesperus his head doth rere.

[Любовь моя пробудилась ото сна,/ И ее чудесные глаза подобны звездам, что были закрыты тучкой, – сейчас же посылают прекрасные лучи,/ Что много ярче, чем Веспер, оборотивший свою главу]

В 9-й строфе выход невесты из опочивальни сравнивается с появлением на небосводе Луны:

LOE where she comes along with portly pace,

Lyke Phoebe from her chamber of the East,

Arysing forth to run her mighty race,

Clad all in white, that seemes a virgin best.

[Вот – она идет величественной походкой,/ Как Луна, <что является> из своего покоя на востоке,/ Поднимающаяся, чтобы начать бег <по небу>,/ Одетая во все белое, она выглядит лучшей из дев.]

Луна в этот день поутру действительно находилась над восточным краем горизонта, – спенсеровское определение – не «фигура речи», а точная констатация астрологического факта (ил. 16).

В 16-й строфе поэт торопит явление Венеры, знаменующей наступление ночи, когда он наконец сможет войти к невесте:

АН when will this long weary day haue end,

and lende me leaue to come vnto my loue?

How slowly do the houres theyr numbers spend?

How slowly does sad Time his feathers moue?

Hast thee О fayrest Planet to thy home

Within the Westerne fome:

Thy tyred steedes long since haue need of rest.

Long though it be, at last I see it gloome,

And the bright euening star with golden creast

Appeare out of the East.

Fayre childe of beauty, glorious lampe of loue

That all the host of heauen in rankes dost lead,

And guydest louers through the nights dread,

How chearefully thou lookest from aboue,

And seemst to laugh atweene thy twinkling light

As ioying in the sight

Of these glad many which for ioy doe sing,

That all the woods them answer and their echo ring.

[О, когда же закончится этот длинный утомительный день,/ и даст мне уйти, чтобы я вошел к моей возлюбленной?/ Сколь медленно эти часы будут избывать свое число?/ Сколь медленно печальное Время будет нести свой плюмаж?/ Поспеши же, о прекраснейшая Планета, домой,/ <который> в <пене> Западного моря:/ Усталым коням давно уже нужен отдых./ Но как бы долго то ни тянулось, наконец, я вижу <наступление> сумерек/ И яркая вечерняя звезда, <увенчанная> золотым шлемом,/ Появляется с востока./ Прекрасное дитя любви, великолепный светильник любви,/ – Она ведет за собой весь сонм небесный,/ И указует возлюбленным путь через страхи, таящиеся в ночи./ Как весело ты смотришь с высоты,/ И кажется, смеешься мерцающим светом,/ Радуясь в преддверии/ Этого множества счастливых утех, которые радостно воспеты,/ Так что отвечают тому леса и звучит в воздухе эхо.]

В следующей строфе, как говорилось выше, происходит смена рефрена. «Погруженные в молчания леса», не отвечающие более эхом, свидетельствуют о наступлении ночи. Тем самым можно разделить «дневную» и «ночную» части эпиталамы,[174] благо, что 18-я строфа начинается приветствием наступившей ночи. В начале 21-й строфы появляется Луна, подглядывающая к новобрачным в окно:

WHO is the same, which at my window peepes?

Or whose is that faire face, that shines so bright,

Is it not Cinthia, she that neuer sleepes,

But walkes about high heauen al the night?

О fayrest goddesse, do thou not enuy

My loue with me to spy.

[Кто это подглядывает в мое окно?/ И чье же это прекрасное лицо, сияющее столь ярко,/ Не Цинтия ли это, она ведь никогда не спит,/ А странствует всю ночь в высоте небес?/ Прекрасная богиня, не завидуешь ли ты моей возлюбленной и мне, что шпионишь за нами?]

Венера. Астрологический манускрипт «О сферах». Италия, XV в.

Если соотнести все эти картины стихотворения с реальными событиями на небе в день бракосочетания поэта, то результат поразит современного читателя предельной точностью поэтических аллюзий. В день летнего солнцестояния – самая короткая ночь в году. Соответственно, если соотносить условное деление суток на ночную и дневную половины, состоящие из 12 часов каждая, то с астрономической точки зрения «дневной» час в этот день равняется 1 ч. 22 мин, а «ночной» – всего лишь 38 мин.

О начале астрономического дня Спенсер говорит в 5-й строфе, отсчет же ночного времени, как мы видели, начинается с 17-й строфы, где меняется рефрен.

С учетом всего этого астролог и историк литературы Джон Кристофер Ид строит схему, позволяющую увидеть, как именно в основу всей композиции «Эпиталамы»«Спенсером положен принцип соответствия строф и часов суток, но часов не математических, а – астрономических:[175]

С интересом мы обнаруживаем при изучении этой схемы, что «Луна, подглядывающая в окна» в 21-й строфе, действительно в это время уже клонилась к заходу, фактически же – висела над горизонтом, так что ее свет и впрямь докучливо падал в окна новобрачных,[176] – перед нами вовсе не «вольное поэтичное сравнение», а точная передача реальных астрологических параметров памятного вечера.

Внимание к астрологическим особенностям дня, избранного для бракосочетания, в принципе характерно для авторов эпиталам. День свадьбы выбирался в ту эпоху крайне тщательно, с учетом планетарных благоприятствований будущему браку. И даже если при этом не прибегали к консультациям профессиональных астрологов, обязательно учитывали фазу Луны.

Агриппа Неттесгеймский пишет о Луне, что, будучи «ближайшей к Земле планетой, она вбирает в себя влияния всех звезд небесных, а в силу того, что бег ее по небосводу весьма быстр, она соединяется как с Солнцем, так и с иными планетами и светилами, и нет месяца, когда бы не происходило какое-нибудь из этих соединений, так что Луна является женой всем светилам на небосводе, и она же – из всех светил самое плодоносное, ибо, получая лучи и влияния от всех иных планет и звезд, Луна изливает те в подлунный мир, являясь посредницей между дольним и горним».[177]

Анализируя качества Луны, определяющие характер ее влияний, Агриппа отмечает, что «в первую четверть Луна отличается теплотой и влажностью, во вторую – теплотой и сухостью, в третью – холодностью и сухостью, тогда как в четвертую – холодностью и влажностью».[178]

Мастер «Домашней книги» из замка Фольфег. Ок. 1480. Германский Национальный музей, Нюрнберг

Эта переменчивость Луны откладывает свой отпечаток на всех, кто рожден под ее знаком: «Все влияния небесные проходят через мою сферу,/ То сильные, то слабые, то быстрые, то медленные./ Упрямые, небрежные, склонные дичиться,/ Те, кто хочет жить сами по себе – они дети Луны./ <…> мудрость – не их свойство,/ Они легко впадают в гнев, но отходчивы,/ Невысоки ростом, ленивы, жадны до золота./ Мыслители, жонглеры и бродячие студенты,/ Мельники, птицеловы, те, кто нигде не чувствуют себя дома,/ Если ты живешь рыболовством или мореплаванием,/ Несомненно, ты – дитя Луны»,[179] – сказано в одном из астрологических сочинений XVb.

Прибывающая Луна ассоциировалась с процессами вегетации и роста, приумножения и развития – именно для них благоприятны влажность и теплота, – а идущая на ущерб – с убылью и увяданием, ассоциирующимися с холодом и влагой. В трактате «Защита предсказательной астрологии» Кристофер Хейдон пишет, что «растущая Луна способствует росту плодов и повышает содержание соков и влаги во всякой живой твари». При этом астролог ссылается на тот факт, что крестьяне, желая получить от лошади хорошее потомство, подводят ее под жеребца, когда Луна прирастает, избегают сеять или сажать деревья, когда Луна идет на убыль – ибо тогда плоды их будут иметь дурной вкус, а обрезать деревьям сучья и валить лес, наоборот, следует в предпоследнюю фазу Луны, ибо тогда в древесине меньше всего влаги и она не будет гнить.[180]

Характерным образом, в сельской Англии свадьбы старались приурочить к первой четверти Луны, когда она идет на рост, – что вызывало серьезное неодобрение церкви, видевшей в этом пережитки язычества.[181]

В классической астрологии о характере будущего брака судили по положению Луны в гороскопе мужчины и Солнца – в гороскопе женщины. Так, в «Четверокнижии» Птолемей пишет: «Что касается мужчин, то здесь необходимо наблюдение за положением Луны в их картах рождения. Так, прежде всего, если она находится в восточных квадрантах, то является причиной вступления мужчин в брак в молодом возрасте или женитьбы на женщинах моложе их самих; при ее расположении в западных квадрантах они женятся поздно или берут замуж женщин старше, чем они сами. Если же Луна стоит под лучами Солнца и образует аспект с Сатурном, то они никогда не женятся. Далее, если Луна расположена в знаке, символ которого состоит из одной графемы,[182] или прилегает к одной из планет, они женятся только один раз; однако, если она стоит в знаке, символ которого состоит из двух графем,[183] или знаке, образованном из более чем одной фигурой, или прилегает к нескольким планетам, находящимся в одном знаке, то мужчинам суждено вступать в брак несколько раз. А если планеты, к которым она прилегает либо непосредственно, либо через «свидетельства», являются благотворными, мужчины получают хороших жен; при неблаготворных планетах дело будет обстоять противоположным образом. Если Луна прилегает к Сатурну, то жены будут работящими и непреклонными; если прилегает к Юпитеру – обладающими чувством собственного достоинства и хорошими хозяйками; если к Марсу – дерзкими и непокорными; если к Венере – веселыми, красивыми и очаровательными; если к Меркурию – умными и проницательными. Далее, Венера с Юпитером, Сатурном или Меркурием делает их бережливыми и испытывающими нежные чувства к мужу и детям, а с Марсом – делает их быстро впадающими в гнев, неуравновешенными и бесчувственными.

Что касается жен, то здесь следует осуществлять наблюдение за положением Солнца в их картах рождения; так, при его нахождении в восточных квадрантах оно несет либо раннее замужество, либо вступление в брак с мужчинами моложе их самих; а в западных квадрантах оно становится причиной позднего замужества или выхода замуж за тех, кто старше их. В тех случаях, когда Солнце стоит в знаке, образующем одну фигуру, или сближается с одной из восточных планет, оно дает только одно замужество; однако его нахождение в двойственном или многофигурном знаке или в аспекте с несколькими планетами, расположенными на востоке, влечет несколько браков. Если аспект с Солнцем образует Сатурн, они выйдут замуж за спокойных, способных и трудолюбивых мужчин; если аспект образует Юпитер – за великодушных и обладающих чувством собственного достоинства; если Марс – за деятельных, скупых на ласку и нежность и непокорных; если Венера – за чистоплотных и красивых; если Меркурий – за бережливых и практичных; если Венера и Сатурн – они будут ленивыми и довольно слабыми в интимных отношениях; если Венера и Марс – они будут страстными, импульсивными и склонными к изменам; если Венера и Меркурий – одержимыми страстью к мальчикам».[184]

Именно к этим практикам восходят частые уподобления невесты и жениха Луне и Солнцу в английских эпиталамах XVI–XVII вв.

Горностай и Феникс: портрет как инструмент политики

I. Риторика визуальности

Сложное и изощренное «обыгрывание символов» составляло неотъемлемый фон жизни любого образованного человека XVI–XVII вв. Этот человек жил, погрузившись в своеобразную «символическую риторику». Известна история, что после того как королева Елизавета приблизила к себе сэра Уолтера Рэли, ее предыдущий фаворит, сэр Кристофер Хэттон, отправился в добровольное изгнание. Однако он так и не смог смириться с потерей влияния при дворе и как-то прислал королеве подарок: Библию в переплете, инкрустированном драгоценными камнями, кинжал и маленький серебряный ковшичек. В ответ королева послала ему ловчего сокола. Оба подарка несли в себе символический смысл: Хэттон клялся на Библии, что он заколет себя кинжалом, если королева не отдалит от себя Рэли (дело в том, что имя Рэли – Walter созвучно слову «water» – вода, и миниатюрный ковшик, не способный вместить в себя много жидкости, указывал на то, что королеве лучше бы проводить меньше времени в обществе нового фаворита); птица же намекала на голубя, выпущенного из ковчега по окончании потопа, – но избрание королевой для этой роли сокола свидетельствовало о ее гневе.

Мы видим, как символ становится здесь аргументом, встраиваясь в сложную структуру развернутого высказывания. Одно из свидетельств тому – книжные гравюрные фронтисписы той эпохи, являясь развернутой программной аннотацией большого вербального текста, ими открывающегося.[185] Но не в меньшей мере это относится и к портрету.

Протестантизм серьезно изменил соотношения образа и слова в культуре, безоговорочно отдав предпочтение слову: как то было сформулировано Лютером, «Царство Божие есть царство слушания, а не царство созерцания».[186] Иллюстрацией этого положения может служить убранство многих протестантских храмов той эпохи: одним из прекрасно сохранившихся примеров является церковь госпиталя в Динкельсбюле, где алтарь представляет собой просто доску с надписью, когда в центре расположено новозаветное повествование о Тайной вечере, а по бокам – текст ветхозаветных Десяти заповедей.[187] Так сам текст становится объектом созерцания и медитации. В Англии эта практика основывалась на специальном законе 1560 г., требующем, чтобы в церквях, очищенных от атрибутов «папистского идолослужения», были установлены «доски» с текстами из Писания и Заповедями,[188] которые «служили бы украшением и напоминанием о том, что место сие есть место веры и молитвы».[189]

Неизвестный художник. Бристольская школа. Складень с Десятью заповедями и стихами из книг Ветхого и Нового Завета. Ок. 1550–1600

Это можно назвать издержками «иконоборчества», захватившего протестантские страны, но если мы взглянем и на католическое искусство той поры, мы увидим, что и там прослеживается тенденция к нарративности – и своеобразной риторичности изображения. И общий вектор этой тенденции един и для протестантского, и для католического регионов.

Еще на переломе от Средневековья к Ренессансу изобразительный образ служил, прежде всего, репрезентации объекта: он взывал не к «чтению» и истолкованию, но к созерцанию и постижению. Ренессанс привносит в отношение к изображению иной подход. Отныне произведение искусства подвергается процедуре «чтения» – и как книжный текст, может содержать ссылки на предшествующую традицию, полемику с ней и т. д. Так, в нагруженной многочисленными отсылками и цитатами картине Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» (начиная с позы Венеры, подчеркивающей знакомство живописца с античными скульптурными образцами), раковина, на которой стоит богиня любви, у современников должна была вызывать очень четкие и своеобразные ассоциации. В христианской иконографии раковина была одним из традиционных атрибутов Богоматери.[190] В одной из версий «Мадонны с младенцем» (National Gallery of Art, Washington), выполненных Филиппо Липпи (между 1440–1445), мы видим деву Марию, изображенную на фоне раковины, играющей примерно ту же роль, что арочное окно в портретах той эпохи. Причем раковина здесь совершенно та же, что и на картине Боттичелли. Боттичелли осознанно обыгрывает поклонение деве Марии и поклонение Венере, весьма рискованно перенося определение Ma Donna на богиню любви.

Нас интересует, как такого рода риторика визуального «работала» применительно к портретам Елизаветы I, создававшихся во второй половине ее царствования.

Портрет елизаветинской эпохи в первую очередь выполнял репрезентативную функцию, свидетельствуя о месте модели в общественной иерархии. Богатые костюмы, украшенные драгоценностями, дорогие инкрустированные доспехи, посохи государственных мужей и жезлы военачальников, знаки отличия, свидетельствующие о принадлежности модели к какому-либо ордену: цепи, ленты и т. п. – все это говорило о социальном статусе портретируемого. Как писал Уильям Сигар, «портреты, картины и иные памятники призваны украшать храмы, города и княжеские дворцы… они призваны сохранить в памяти замечательные деяния людей, что жили благородно и умерли достойно (Курсив наш. – А. Н.)».[191] Поэтому деталям, отражающим статус модели, уделялось значительно больше внимания, чем передаче индивидуальных особенностей облика портретируемого: очень часто на портретах одного и того же человека, написанных разными художниками с интервалами в 10–20 лет, мы можем видеть, что лицо модели практически не изменяется. И дело не в том, что возраст не откладывал на человеке отпечатков. У художников той эпохи существовало понятие «маски» – характерного для данной модели набора черт, которые должны воспроизводиться на портрете вне зависимости от возрастных изменений. Существовал, например, определенный канон «маски» Елизаветы I (вернее – «масок», последовательно сменявших друг друга на протяжении долгой жизни королевы) и т. д.[192]

Филиппо Липпи. Мадонна с младенцем. 1470. Национальная галерея искусств, Вашингтон. Коллекция Самуэля Г. Крепса

Сохранился набросок закона о «правомерных» изображениях королевы, датируемый 1563 г., где сказано: «Живописец, чья кандидатура одобрена Ее Величеством, должен создать портрет королевы, после же того, как работа над ним будет завершена и Ее Величество предстанет на портрете должным образом, все прочие художники и граверы получат возможность и обязаны будут – в той мере, в которой это отвечает их устремлениям – следовать вышеназванной композиции, сиречь, первому портрету».[193] Закон этот так и не был принят, однако определенная цензура королевских портретов все же существовала – в частности, сэр Уолтер Рэли в «Истории мира» пишет, что в некий момент своего царствования Елизавета I повелела, чтобы все ее портреты, созданные «художниками неблагородными», были преданы огню.[194] Очевидно, речь идет о распоряжении Тайного Совета от 1596 г., обязывающем всех, кто наделен официальной властью, содействовать Придворному живописцу Ее Величества (эту роль на тот момент исполнял Джордж Гувер, а после его смерти в 1596 г. на данный пост в 1598 г. был назначен Леонард Фрайер, до того исполнявший обязанности Художника при Адмиралтействе) в розыске всех неподобающих портретов, которые «оскорбительны для Ее Величества» и потому должны быть уничтожены – но не ранее, чем их увидит Придворный живописец.[195] В том же 1596 г. была предпринята и другая попытка решить проблему «правомерных» изображений Ее Величества – предполагалось выдать специальные патенты Джорджу Гуверу и Николасу Хилльярду на монополию в деле изготовления королевских портретов, однако проект так и не был реализован.[196]

В эпоху Возрождения портрет всегда писался «по поводу» – будь то заключение брака, вступление в новую должность или получение награды или титула. Тем самым портрет призван был «маркировать зону перехода» из одного состояния в другое и служил своеобразной «печатью», окончательно утверждающей и закрепляющей положение, достигнутое моделью.

При всем том, само преломление этих двух тенденций – представить «маску» портретируемого персонажа и «закрепить обретенный персонажем статус», – в конкретной работе конкретного художника, выполненной для определенного заказчика, могло быть весьма своеобразным. В случае портретов владык «закрепление статуса» означало акцентирование тех или иных атрибутов: Милости, Смелости и т. д., – по сути, подчеркивалась определенная ипостась короля, князя церкви, герцога.

Приведем в качестве примера известный портрет Елизаветы I, атрибутируемый Маркусу Гирартсу Младшему[197] и выполненный по заказу сэра Генри Ли, в честь посещения королевой его вотчины, Дитчли, в графстве Оксфорд, во время ее поездки по стране в 1592 г. Такого рода поездки были особым символическим актом, легитимизирующим распределение власти между королевой и ее вассалами: правительница страны покидала свой двор и в качестве гостьи являлась ко дворам вельмож, а те принимали ее как владельцы данных земель, которые в итоге и образуют страну.

На портрете королева стоит на карте Англии, являющей собой вершину огромного глобуса, – причем стопы королевы покоятся на графстве Оксфорд, землях сэра Генри – чем подчеркивается, что род Ли является верной и преданной опорой королевской власти (ил. 17). С другой стороны, эта композиция заявляет, что само присутствие королевы помещает графство Оксфорд – и сэра Генри – в центр мира.[198] Тем самым происходит символический обмен властью и взаимная легитимизация вассала и суверена. Королева дарует богатство и процветание землям, отмеченным ее присутствием, однако сам образ ее – амбивалентен: по правую руку от королевы разливается сияние, по левую – царит тьма и буря, небо перерезано молниями. Эта амбивалентность раскрывается и соответствующими девизами, представленными на картине: «Дает и не ожидает [возврата]» читаем мы по латыни на «солнечной стороне» портрета. «Может, но не наказывает» – на стороне, погруженной во мрак, и «Возвращая, умножает» – внизу. Елизавета наделяется поистине магическими способностями о чем свидетельствует еще одна развернутая, но плохо читаемая в настоящее время надпись в картуше, представленная на портрете,[199] где королева, среди прочего, названа «владычицей света».[200] Эти особые отношения Елизаветы с высшим миром акцентированы и таким атрибутом, как сережка в форме небесной сферы, призванной показать зрителю, что королеве ведомо и горнее, и дольнее: порядок духовный и порядок земной. Характерной параллелью к этой детали портрета является вышивка в форме увенчанной небесной сферой змеи, символизирующей мудрость, на рукаве платья Елизаветы на портрете королевы в образе Ириды, написанном Маркусом Гирартсом в 1600 г. (ил. 18).