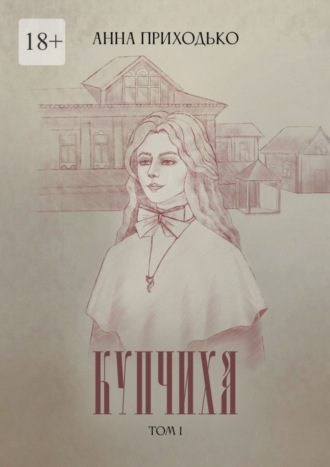

Анна Юрьевна Приходько

Купчиха. Том 1

***

Вот уже несколько дней конюх Георгий приходил к Петру Николаевичу с просьбой отпустить его в родные степи. Но Полянский лишь у виска крутил и давал понять, что никогда его не отпустит.

За все годы жизни у Полянского Джурык-Георгий столько слов не сказал, как в эти дни.

Пётр удивлялся словарному запасу конюха, его настойчивости и назойливости. Пригрозил даже тем, что перестанет жалование платить, если тот не отстанет.

Бабушка Анисия совсем пропала из виду. Она даже отказалась прийти взглянуть на выздоровевшего Ивана.

Мария же около месяца ещё показывалась на глаза, а потом тоже исчезла. Поначалу никто не придал этому значения. А позже поползли слухи по деревне, что видели Марию вечером у реки, что ходила она кругами вокруг костра, а её бабка голышом в той реке купалась, а из реки за руку мать свою выводил сам конюх.

Слухи ведь не появляются из ниоткуда. И в июле 1914 года Марию заметили в церкви с животом. Вот тогда жизнь семьи конюха превратилась в ад.

Все как один говорили, что дочь беременна от отца, что не место таким развратникам в деревне. Несколько раз поджигали дом.

И когда конюх пришёл к Петру Николаевичу просить помощи, тот велел сначала рассказать всю правду. А правда была для Полянского ударом.

– Я же Фёдора своими руками придушить тогда шёл, – произнёс Георгий. – Он надругался над дочерью моей, она долго молчала, а потом я нашёл её в сарае. Задумала она страшное дело. Еле отговорил, пообещал увезти отсюда.

Злые тут люди, Пётр Николаевич. Ты уж, не держи меня при себе. Мне бы уехать на землю моих отцов. Только там я буду спокоен, только там спасу свою дочь. Сказать можно всё. Муж её как будто в пути погибнет. Мне поверят, да и оправдываться не перед кем, лет сколько прошло…

После разговора с конюхом Пётр Николаевич велел ему собираться и пообещал самостоятельно сопроводить его на родину.

Но быстрого отъезда не получилось. Кто-то вечером напал на Анисию. Она уже подходила к дому с коромыслом и упала у калитки от удара по голове. Три ночи она кричала на всю деревню, а потом отмучилась.

Георгий в ту ночь поджёг несколько деревенских домов. Его заметили. Наутро полиция наведалась к нему, чтобы завести дело о поджогах, но конюх сбежал, оставив дома свою дочь и умершую мать.

Полянский временно приютил Марию в своём доме. Такая благосклонность с его стороны стала поводом для новых сплетен.

Евгенька же от отца такого не ожидала. Увидев в столовой Марию, с аппетитом уплетающую цыплёнка, поморщилась. А потом подошла к ней и сказала:

– Доедай, и чтобы глаза мои тебя тут не видели.

– Ну-ну, лисонька, – вмешался Пётр Николаевич, – девушка будет жить у нас, пока я ей место не подберу в монастыре каком-нибудь, али в семью какую определю. Потерпи, доченька, всё наладится.

Мария даже есть перестала. Виновато склонила голову.

***

За те три месяца, что Иван жил в доме Полянского, Евгенька ни разу с ним не заговорила. Но всегда смотрела на него пристально, приходила в кузницу и молчала.

Иван же со своей стороны интереса больше к ней не проявлял.

Не то чтобы Евгенька как-то бесилась по этому поводу, но, когда Мария появилась в их доме, стала совершенно невыносимой.

По просьбе Евгении Марию поселили в комнату, выход из которой имелся только во двор, чтобы она никак не пересекалась с Иваном.

Отец всё посмеивался над дочерью, но выполнял её прихоти.

Какое-то время дом Полянского посещал по делу поджогов всё тот же следователь, что распутывал убийство Фёдора Сапожникова. Конюха искали по всей округе. Несколько раз допрашивали и Марию, но та не знала, где отец.

Полянскому уже стало надоедать такое внимание к его персоне со стороны полиции. Недовольство нарастало в нём со страшной силой, и он запил. И пока длился этот период, Евгенька от души поиздевалась над Марией.

Заставляла её носить воду больше, чем требовалось, мести дорожки вместо заболевшего дворника, мыть посуду.

Девушка молча справлялась со всеми делами. А Евгенька всё забавлялась, нагружая новыми работами.

Мария ложилась спать за полночь, а вставала раньше первых петухов.

Однажды Евгенька увидела, как вёдра с реки несёт Иван, а за ним еле плетётся Мария.

Поравнявшись с Евгенькой, Иван прошептал:

– Дура…

Евгения Петровна вспыхнула, её лицо стало таким же огненным, как и волосы. Подскочила к Ивану и со всей силы дала ему пощёчину.

Иван не растерялся. Схватил её за руки, сжал сильно запястья. Евгенька вскрикнула.

А когда Иван впился своими губами в её губы, пыталась вырваться, но не могла.

Зевак, наблюдающих за сей картиной, было много. Когда кузнец отпустил Евгеньку, она немедленно побежала домой, прикрывая лицо.

Хотела было пожаловаться отцу, но тот заперся в своём кабинете. Евгенька стучала к нему, а потом закрылась в своей комнате.

Иван же проводил Марию в её комнатку. С тех пор началась его дружба с Марией. Вечером, возвращаясь из кузницы, он уже знал, что молоденькая калмычка ждёт его на берегу с полными вёдрами воды.

Евгенька парочку встречала молча, но план мести в своей голове придумывала.

Пётр Николаевич после двух недель своего забытья начал возвращаться к жизни. Узнав обо всём, что творила Евгенька, поругал её знатно. Дочка сидела насупившись. Злилась на отца.

– И чего ты к ней прицепилась-то? – бормотал отец. – Ну живёт девка, пусть живёт. Она такие ковры ткёт! Поучилась бы у неё, чем работой нагружать. Тебе научиться бы ремёслам разным.

Ну вот как знаю, все бабы что-то плетут, вышивают, ткут, прядут. Ты-то чего дурью маешься? Мать твоя воротнички шила. Да такие шила, что царице и не снилось.

– Нашёл наставницу, – съязвила Евгенька. – Как она ткёт, если у неё глаза не открываются?

– Открываются, – злился отец. – Свет белый различают и на том хорошо. А у тебя открываются, но толку-то?

Эх… Упустил я тебя, Женька, а теперь сам пожинаю… Была бы матушка твоя жива, ты бы при ней всему научилась. А так несёт тебя ветер по полю. Эх… Тебе бы мужа такого, что кулаком по столу, и ты чтобы дрожала.

Полянский как-то резко перевёл разговор на другую тему.

– Целоваться с кузнецом не страшно было?

Евгения вспыхнула, уставилась на отца.

– Доложили… – сквозь зубы процедила она. – Сам он напал на меня. Я за помощью приходила к вам, папенька, а вы…

Разорю я все ваши погреба с бочками дубовыми. Будете знать, как вот так меня оставлять без присмотра. На улицу страшно выйти. Мало ли кого угораздит дочкой купеческой попользоваться?

Пётр Николаевич опустил голову.

– Да ходи хоть куда, никто тебя, Евгенька, не тронет. Никому… – отец задумался, но продолжать не стал.

Но дочь и так поняла всё без слов.

– А мне никто и не нужен! Я сама буду жизнь свою проживать.

– С Ванькой зачем затеяла? Может поженить вас уже? Что думаешь?

– Ты его на калмычке жени. Они вон спелись, как голубки.

– З-на-а-а-ю, з-на-а-а-ю, – медленно произнёс Полянский, и его лицо стало то ли грустным, то ли смущённым.

Евгеньке это выражение не понравилось.

– Иди уже к себе, – махнул рукой отец. – Дел у меня накопилось, что за год не переделать. А к бочкам не смей прикасаться! Отлуплю, так и знай! На глазах у всех отлуплю, чтобы ума прибавилось, и спесь исчезла.

Евгенька выбежала из кабинета отца. Намеренно громко хлопнула дверью.

– Огонь-девка, – прошептал Пётр Николаевич. – Родиться бы тебе сыном…

После того как Полянский протрезвел и вернулся к своим делам, Мария перестала выходить из своей комнаты. Евгенька уже не нагружала её работой.

То, что теперь Иван не встречает девку у реки, очень радовало Евгеньку. Сам же Иван ходил каким-то хмурым. Из кузницы своей перестал возвращаться засветло.

Было начало августа. Жаркое время, изнуряющее. Солнце, казалось, отдавало жар и ночью. Речка стала излюбленным местом деревенских. Некоторые из воды чуть ли ни до утра не выходили.

Парило и палило беспощадно. На огородах и в полях всё горело.

Полянский нервничал.

– Что есть-то будем зимой? Закупать где будем? Столько ртов на моём обеспечении и не прокормить без урожая.

Евгенька в эти самые жаркие ночи не спала. Ей было не привыкать. Бессонница мучила давно. Вышла на улицу. Небо звёздное, луна светит ярко. Вдохнула полной грудью. Обошла дом со всех сторон.

Проходя мимо комнатки Марии, уткнулась в окно носом, хотела разглядеть, чем там соперница занимается. Несмотря на то что была уже глубокая ночь, в окошке горел свет.

И вдруг Евгенька услышала тоненький голосок Марии.

– Ну хватит, хватит уже… Грех это большой.

– Ну и пусть, – шептал кто-то в ответ. – Я уже сколько лет один. У меня и деньги, и власть, и известность. Не пропадём. А если и нужно будет – в лес уйдём. Мне без тебя теперь худо будет.

– Страшно мне, боюсь я, – отвечала Мария.

Евгенька всё пыталась угадать голос мужчины. Но он был глухим и неузнаваемым. Мария же говорила вполголоса. Дверь была слегка приоткрыта. Если в такую жару не открывать, то и задохнуться можно.

Потом стали слышны стоны и громкие вздохи. Евгения присела на корточки чуть подальше от окна. Решила дождаться и посмотреть на того, кто выйдет от Марии.

Первые петухи закричали, начало светать.

Евгенька прислушивалась.

– Спи, душа моя, – услышала она громкий отцовский голос и чуть не подскочила.

В дверях показался отец. Он Евгеньку не заметил. Прямо на пороге потянулся. Поднял руки вверх, чуть ли не до края навеса достал.

Евгенька залюбовалась было отцом. А потом вспомнила подслушанный разговор. Никогда ещё её сердце не билось так сильно. Никогда ещё злость и ненависть так не распирали грудь.

– Ах ты, чертовка, – подумала Евгенька, – и отца у меня забрать решила, и Ивана. Ну я тебе покажу. Без роду и племени, а возомнила себя…

Отец так и стоял, вытянув руки вверх, а потом отошёл от двери. Прилёг на траву и пропел:

– Хорошо-то как, господи! Спасибо тебе за всё, что я имею!

Евгенька уже подумывала о том, как остаться незамеченной. Светало, а сидела она в очень даже заметном месте. Но отец даже не посмотрел по сторонам. Встал и пошёл в сторону реки.

– Совсем страх потерял, – прошипела Евгенька ему вслед.

Когда Пётр Николаевич скрылся из виду, опять припала к окну. Мария спала на спине. Грудь была обнажена, а живот чуть ли не в потолок упирался.

Ком подкатил к горлу Евгеньки. Крупные слёзы капали, ударялись об отлив, да так громко, словно это не слёзы, а дождь барабанил…

Евгенька отлипла от окна и медленно побрела домой.

После того как отец объявил Евгеньке, что через пару дней отбывает вместе с кузнецом Иваном по делам в город на трое суток, девушка поняла – удача сама прыгнула к ней в руки. Перед отъездом Пётр Николаевич позвал Марию в свой кабинет. Евгения хотела было пойти с ними, но отец встал на проходе и шикнул на дочь:

– Дела у меня, нечего тебе тут делать. Лисонька, вот пока не будет меня, порадуй отца своими умениями, ну научись ты чему-нибудь, а то слоняешься из угла в угол. Вон, – Пётр Николаевич указал на Марийку, – попроси её тебя научить. Вместе меня порадуете.

Евгения ничего не ответила отцу, лишь топнула ногой и отошла от двери, гордо подняв голову.

Когда отец запер дверь в кабинете, Евгенька прошептала:

– Это я её научу тому, что она делать не умеет. А не умеет она ничего, кроме как с отцом моим спать.

Прощалась Евгенька с Петром Николаевичем так, будто в последний раз его видела. Рыдала не переставая.

Иван с удивлением посматривал на девушку. На его лице можно было заметить улыбку. Он старался быть серьёзным, но вся эта сцена так затянулась и забавляла настолько, что не выдержал и расхохотался.

Пётр Николаевич, видимо, не ожидал такого от кузнеца и строго на него взглянул. Тот сразу же забрался в карету.

Иван очень изменился с тех пор, как стал жить в доме Полянского. За работу Пётр Николаевич платил щедро. Он вообще уважал труд своих работников, и оплата у него была гораздо выше, чем у других.

За это его осуждали купцы, говорили:

– Разбаловал ты их.

Пётр Николаевич часто высказывался о том, что крепостное право зря отменили, и теперь приходится «кровные» отрывать от себя. Но при этом продолжал отрывать «кровных» больше, чем другие, и этим вызывал у всех недоумение.

Но за то, что работники не выполняли свою работу должным образом, мог их наказать. При этом никто из работников не жаловался на Петра Николаевича даже за то, что тот мог отходить кнутом. Вину свою понимали.

Иван же на хорошей зарплате смог позволить себе одежду подороже и выглядел рядом с Полянским ровней.

После смеха Ивана Евгенька успокоилась. Перестала рыдать, поправила платье, махнула на прощание рукой.

Глава 3

Евгенька тарабанила в дверь к Марии.

– Эй ты, вставай уже! Что же ты такая неповоротливая-то? Пока проспишься, комары налетят, вставай, кому говорю!

От света лампы, которую Евгения сунула в открывшуюся дверь, Мария шарахнулась назад. Потёрла глаза.

– Что случилось? – спросила она.

– Собирайся, в лес за ягодами пойдём, соберём на рассвете и домой, нечего там в жару печься, да и тебе ягодки-то пригодятся.

Евгенька рукой погладила живот Марии и спросила вкрадчиво:

– А правда, когда они шевелятся, то ножку выставляют?

Мария улыбнулась. От улыбки её глаза ещё больше сузились, а Евгенька поморщилась от этого.

– Правда, – прошептала Мария. – Ты вот напугала меня, малыш проснулся. Посвети…

Калмычка сняла с себя рубаху, взяла руку Евгеньки в свою и приложила к животу.

– Чувствуешь? Беспокойно ему… Сын там у меня, бабушка покойная предсказала.

Евгенька сначала улыбнулась, а потом резко одёрнула руку и выпалила:

– Ничего не чувствую, всё обман. Одевайся, жду.

Отвернулась от Марии. Та пошла одеваться.

Ходила Мария медленно. Уже начало светать, а прошли всего-то немного.

Евгения всё подгоняла калмычку, ругалась, что та ползёт как слизень по грибу.

Мария дышала тяжело и, в конце концов, остановилась и сказала:

– Я дальше не пойду.

– Ну и сиди тут. Буду возвращаться, заберу тебя, – пробормотала Евгенька.

Мария прилегла на траву. Когда открыла глаза, уже темнело. Еле встала на ноги, осмотрелась и поняла, что когда шла с Евгенькой по лесу, не заметила как возвращаться.

Она доковыляла до дерева, опёрлась на него и заплакала.

То, что Евгения и Мария пропали, заметил только Пётр Николаевич через 4 дня.

Искать девушек вызвались все жители. И днём, и ночью не прекращались поиски. На второй день Евгеньку нашли в соседней деревне, она как-то вышла из леса сама. А Марии и след простыл.

Евгения была напугана, истощена, руки и ноги поцарапаны, лицо заплаканное.

Костромские леса такие… Густые, таинственные, если затянут, могут и не вернуть домой.

– Ягод она захотела, – плакала Евгенька в плечо отцу, – а я как её одну беременную отпущу? Жалко ведь, хоть и не люба она мне. Вот и пошли вместе. А она всё вела меня и вела вглубь. Я ориентир и потеряла. Говорила она: «Посиди тут, я пойду в кусты схожу». И пропала. Завела меня твоя постоя-я-я-ли-ца…

Евгения не успокаивалась. Иван был встревожен.

– Пётр Николаевич, разреши мне в лес одному пойти, поищу Марию…

Полянский кивнул. Успокаивал дочку, но не верил ни одному её слову. Не верил, что Мария могла вот так уйти. Боязливой она была.

Когда на три дня пропал и Иван, в деревне стали поговаривать, что, поселив у себя развратницу, Полянский накликал беду на свою семью.

Иван вернулся один. На вопросы Полянского отвечал сухо.

И Пётр Николаевич что-то заподозрил, когда Иван стал в лес частенько ходить и пропадал там, бывало, по двое суток.

А организовать слежку за кузнецом было сложно.

После того как Евгенька заблудилась в лесу, она немного утихомирилась. Отец был зол. Кричал, что отдаст замуж за первого попавшегося.

Но слова Евгеньки о том, что она за Фёдором пойдёт, сразу осаживали отца. Избалованная дочь тут же становилась лисонькой. Пока Пётр Николаевич раздумывал, как незаметно проследить за Иваном, Евгенька стала наведываться в кузницу чаще.

– Вань, а Вань, а научи меня чему-нибудь, а? – стала она приставать к парню.

– Чему? – посмеивался Иван. – Целоваться могу научить, да ведь урок тебе уже давал такой. А повторение не помешает.

Мгновенно оказался рядом с Евгенькой, схватил её и звонко чмокнул в щёчку.

– Но… – кузнец немного помолчал. – Не люба ты мне больше, красавица. Выжег я из сердца занозу. Ох, как хорошо-то без неё.

– Дурак, – прошипела девушка, растирая поцелованную щеку.

От щетины Ивана кожа чесалась и зудела.

– Заразный ты что ли? Лицо огнём горит.

Иван расхохотался.

– Нет, не заразный. Это любовь моя на твоих щеках догорает.

Кузнец вдруг громко закричал:

– Лови, лови её скорей, убегает!

Евгенька стала вертеть по сторонам головой. Испуганно смотрела под ноги. Иван носился вокруг неё.

– Кого ловить-то? – поинтересовалась Евгенька.

– Кого-кого, – воскликнул Иван, – любовь…

Евгения нахмурилась, топнула ногой, подняла подбородок и пошла прочь из кузницы.

Иван смеялся ей вслед.

А на душе у Евгении было скверно. Щека горела. А как хотелось, чтобы он опять поцеловал её, чтобы вот так прижал как тогда. А сказать не могла об этом. Даже думать было страшно. Гнала от себя эти мысли. От смеха Ивана становилось ещё обиднее.

– Обнаглел совсем, – ворчала Евгения, – спасла на свою голову. А он теперь издевается, да ещё и возомнил себя кем!

А сердце колотилось бешено, хотелось вернуться в кузницу. Но гордость не позволяла даже обернуться.

За ужином Иван то и дело посмеивался. Когда Пётр Николаевич спросил, не с него ли Иван смеётся, тот покачал головой.

– День был солнечный, ягод наспело. Радуюсь, что запасы хорошие на зиму будут.

– Ох, не трави душу, – пропел Пётр Николаевич, – всё погорело, только ягодами и будем питаться.

– И от них польза есть, – кивнул Иван, – не пропадём.

Евгения ела молча. Сидела насупившись.

Отец спросил у неё:

– Лисонька, свет моих очей, солнце моё огненное, чем тебя день порадовал?

Она не ответила. Встала из-за стола. И хотела было уйти, как вдруг услышала.

– Сядь на место! – голос отца был строгим. – Ишь, чего вздумала, ногами тут топать. Чай не кобыла, чтобы копытами стучать. Это что ещё за выходки такие? Слова ей не скажи. Ох, упустил я тебя.

– А всё ведь можно исправить, – подмигнул кузнец.

Пётр Николаевич уставился на Ивана.

– Ну, скажи, как? Умник… Своих детей нет, а учить собрался.

– Замуж её надо… – засмеялся Иван.

– За тебя что ли? – Полянский видя, как Иван забавляется, решил подыграть. – Да я с удовольствием. Парень ты ладный, одинокий.

Но когда ответил Иван, Пётр Николаевич нахмурился.

– Боже упаси! – произнёс Иван. – Я на огненной копне жениться не собираюсь. Прожжёт она меня ненароком.

– Ах ты, сучонок, – воскликнул Полянский. – Вон с глаз моих, неблагодарный. Он ещё и отказываться вздумал. Да как ты смеешь? Сам купец дочку свою в жёны отдаёт, а ты нос воротишь!

– А я поросят не умею растить, – смеялся Иван. – Это ж сколько мне их надо вырастить, чтобы каждый день Евгеньке молоденького подавать?

Евгения сидела молча и теребила пояс платья. От слов Ивана её с новой силой захлёстывала обида. Больше всего неприятен был его ехидный смех.

– Как мне вас понимать, Пётр Николаевич? – переспросил Иван. – «Вон» из ваших уст как трактовать?

– Вон в свою комнату, – прорычал Полянский и обратился к дочери: – И ты иди в свою комнату. Поесть спокойно не дали.

Когда Пётр Николаевич ставил стул на место, так сильно ударил им о пол, что ножка одна отвалилась.

Он крикнул неизвестно кому:

– И мебель всю замените!

Когда дверь в кабинете заперлась, Иван обратился к Евгеньке:

– Ну что, по комнаткам, лисонька?

Девушка продолжала сидеть, опустив голову.

Иван подошёл к ней близко, положил руку на голову и прошептал:

– Зачем я тебе? Тело у меня страшное, борода колючая. Всю душу ты из меня вынула. Только и благодарен за то, что от гибели спасла. Но женой своей я тебя не вижу. Поздно, Женька, ты опомнилась. Ох, как поздно. Женюсь я скоро. Пора мне уже подумать об этом. А тебе папенька подберёт кого-нибудь по статусу, по богатству. Ты же сама так говорила. Так что нечего губы дуть.

– Да с чего ты взял, что я замуж за тебя хочу. Слишком много возомнил о себе. Я уже и жалею, что спасла тебя.

– Неправду ты говоришь, Женька, лукавишь.

Евгения тряхнула головой, волосы загорелись на плечах.

– Не лукавлю, Иван, не нужен ты мне.

– Ну вот и хорошо! Спокоен я теперь. Спасибо, Женька! Отлегло у меня.

На следующий день Иван с утра пораньше ушёл в лес.

***

– Кто там? – послышался за дверью встревоженный голос.

– Дядя Джурык, это я, Иван!

– Чёрт тебя принёс, сказано было тебе, не ходи сюда!

Но дверь со скрипом открылась.

Иван вошёл в домик.

Внутри было тесновато. Только шаг сделал – и тут же окно. Руки в стороны раскинул и до боковых стен достал. Чей это был дом, Иван не знал. Но когда обнаружил в нём Марию и её отца, очень удивился такому строению.

Марии внутри не было.

– Ты не должен был сегодня прийти! – прикрикнул на Ивана конюх.

– Не смог я, тревожно мне, – оправдывался Иван, – что-то Полянский притих подозрительно. Кажется, следить за мной намерен.

– А ты ещё и суёшься сюда каждый день! Оставьте вы уже нас в покое, дайте спокойно уйти! – калмык был взволнован.

– Дядя Георгий, – обратился к нему Иван, но не успел больше ни слова сказать.

Конюх схватил его за уши и потянул к себе:

– Тошно мне от этого имени! Сколько раз повторять? Джурык я! Запомни ты уже наконец-то!

Иван дёрнул головой, Джурык отступил.

Уши горели, кузнец закрыл их ладонями, постоял недолго.

– Где Мария? – спросил он.

– В лесу где-то ходит. Вчера вернуться хотела. Не могу, говорит, без Петра Николаевича жить!

Иван удивлённо посмотрел на калмыка, а тот продолжал:

– Испортили мне девку, она теперь как будто и не дочь мне. Желаниями своими убивает меня. Ей Полянский гор золотых наобещал. Вот она меня и уговаривает отпустить её. Мол, что она в степи будет делать, тут хотя бы жизнь намечается неплохая.

А я тогда на что ей? Вырастил и отдал вот так… Было бы всё по-человечески. А так один позор. Ведьма эта рыжая ей всё равно жизни не даст. Но Мария упрямится. Ей и рожать скоро, нам бы уже выдвинуться в путь…

Иван слушал конюха и не верил своим ушам. Два дня назад договорились с Марией обвенчаться да вместе в Астрахань двинуться. А тут такое.

Иван чувствовал, что должен помочь этой семье. Особенно после рассказа Марии о том, как она и бабушка Анисия ухаживали за ним, а Евгенька только нос воротила. Ради жалости захотел на Марии жениться. Уже и вещи собрал, спланировал, как будет из дома Полянского сбегать. А тут такое…

Вышел Иван на улицу.

– Где Мария-то? – переспросил он, как будто не слышал до этого.

Но Джурык промолчал. Иван походил вокруг домика, потом чуть подальше круг сделал. Звал девушку несколько раз, но та не откликалась.

– Не придёт она больше, – заверил Ивана калмык. – Сбежала она. К Петру своему умчалась.

Иван встревожился.

– Да она же опять заблудится! Зачем же вы ей разрешили?

Джурык махнул рукой.

– Устал я… Сам уйду. Здесь мне только каторга грозит. В домах-то люди погибли. А я не жалею, Ванька… Моя семья тоже погибла, и сердце вместе с ней.

– Ма-а-а-ша-а-а, – кричал Иван, отдаляясь от домика. – Ма-а-а-ша-а-а.

А Маша в это время уже подходила к дому Полянского.

Завидев её, одни крестились, другие просто отворачивались, но никто не трогал.

Уже вечерело, когда Мария постучалась в дверь.

Открыл сам Пётр Николаевич. Он замер на пороге.

А потом встал перед Марией на колени, поцеловал руку и прошептал:

– Верил я, что вернёшься! Снилась ты мне, моя любовь…

Мария положила свою руку на затылок Полянскому и сказала:

– Я согласна стать твоей женой, Петя…

Пётр Николаевич поднялся с колен, подхватил на руки Марию и закружил её по комнате.

Евгенька смотрела на это всё со второго этажа.

Вечером отец постучался в комнату дочери. Та открыла.

– Лисонька моя, – начал Пётр Николаевич, – ты когда-то покинешь этот дом. Уйдёшь в свою семью. А я один оставаться не намерен. Полюбил я… Когда она пропала, думал, с глаз долой, из сердца вон. Ан нет…

Чувствую, как засыхаю без неё. Рук её не хватает, улыбки скромной, взгляда любимого… Нужна она мне больше, чем сама жизнь. Приворожила она меня, лисонька. И днём, и ночью лишь о ней все думы. Пока я жив, хочу быть с ней.

Матушка твоя простит меня. Она меня покинула, но не наказывала всю жизнь её помнить. А я и так прожил одиноким столько лет. А тут как будто грудь расправилась.

Евгенька слушала отца молча. Когда тот говорил о своих чувствах, думала об Иване. Закрывала глаза и вспоминала его поцелуй. А ведь только он, Иван, и целовал её. И противен был он сейчас, и люб до слёз.

Евгения незаметно от отца смахнула слезу.

Потом посмотрела на него и сказала:

– А мне какое дело? Хочешь жениться, женись… Меня только не трогайте. И пусть твоя ясноглазая даже не разговаривает со мной. О такой мачехе я точно не мечтала, папенька.

Опозоритесь вы, папенька. Хлопот потом не оберёшься. А когда у неё чертёнок родится, совсем со свету вас сживут. Женитесь… Я со стороны понаблюдаю.

Пётр Николаевич махнул рукой и вышел из комнаты дочери.

Иван вернулся домой за полночь. Тихо прошёл в свою комнату. Он ещё не знал, что Мария сладко спит в этом доме в объятиях Петра Николаевича.

Спустившись утром на завтрак чуть позже обычного, Иван обомлел. За столом сидел Пётр Николаевич, а рядом с ним Мария.

Девушка, увидев Ивана, отвернулась. А сам Иван замешкался.

Сначала хотел было вернуться в комнату, а потом, не ожидая от самого себя, громко произнёс:

– Доброго вам утра, добрые люди!

Он обычно говорил не громко, а тут заорал так, что Пётр Николаевич вздрогнул.

Иван вышел из дома. Пошёл к реке. Август продолжал допекать своим жаром. Казалось, и речка скоро высохнет.

Пройдя немного вдоль берега, Иван опустился на песок. Сначала долго смотрел на водную гладь, а потом прилёг. Уткнулся лицом в песок.

Руками подгребал к своему лицу песок, как будто делал из него подушку. Иногда поднимал голову, чтобы подышать, а потом опять утыкался.

Долго так лежал. Потом поднялся. Слёзы текли, смывая с лица прилипшие песчинки.

– Что же ты наделала, Машенька? – шептал Иван. – Погубит тебя эта семья. А я спасти тебя хотел и себя… От любви этой безумной, от чертовки этой избалованной.

Когда же закончатся мои страдания?

Так и хочется схватить её и унести далеко-далеко. Прижать к себе и целовать до тех пор, пока вся дурь из головы не вылетит.

И станет моя Евгенька мягкой, как лисья шкурка, и ласковой, как тот котёнок в ихнем дворе.

Не могу я больше смотреть на неё.

Так и с ума сойти можно. Закружилась, Машенька, твоя голова от богатства ненасытного. Кем станешь ты в этом логове? Машка, Машка…