Анастасия Малявина (Рубэк)

Дерзкий репетитор по русскому языку. Для тех, кто хочет говорить и писать правильно

Адмирал Шишков – фактурный пример языкового пуриста. Но не стоит думать, что это наша национальная особенность: некоторые культуры перещеголяли нас в пуризме.

Какая страна так же яростно борется с англицизмами, как Россия? Правильно, Франция.

Мы уже рассказывали тебе про рунглиш, а теперь настало время познакомиться с франгле – слиянием французского и английского языков. Это явление не одобряется на государственном уровне. В 1975 году президент Франции подписал закон о защите французского языка от вторжения английского и любого другого. Французская академия и Комиссия по обогащению французского языка внимательно следят за новыми предметами и явлениями в мире и спешат придумать им французское название, пока англоговорящие ловкачи не подсунули свой термин.

Например, привычный для большинства стран компьютер во Франции называют ordinateur (упорядочиватель). А ноутбук – ordinateur portable (переносной упорядочиватель). Кто такой этот ваш закон речевой экономии?

Кстати, некоторые лингвисты считают, что французский термин точнее передаёт суть, чем computer (вычислитель).

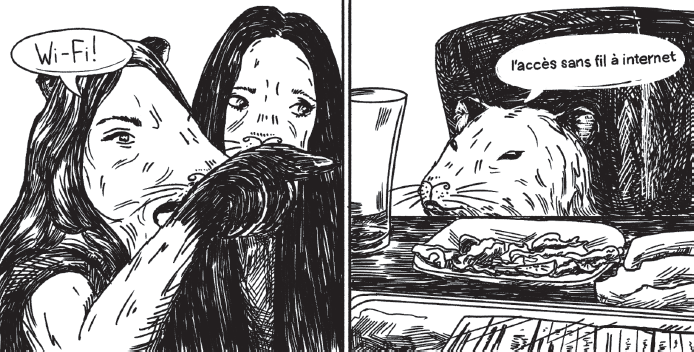

Но импортозамещение идёт с переменным успехом. Например, английскую аббревиатуру Wi-Fi не вышло заменить длинной фразой l’accès sans fil à internet (беспроводной доступ в интернет). Удивительно, почему? Неужели кому-то было неудобно произносить это выражение поистине королевских размеров?

Летом 2022-го Французская академия добралась до геймеров и призывала заменить киберспорт фразой jeu video de competition (соревнования по видеоиграм), а стримера – фразой joueur-animateur en direct (игрок-ведущий прямых трансляций). В эту инициативу мы верим ещё меньше, чем в импортозамещение Wi-Fi. И не только потому, что короткие двусложные слова пытаются заменить громоздкой конструкцией, но и потому, что академики не учитывают контекст.

Для общеупотребительных слов, которые французы чаще всего произносят в повседневных разговорах друг с другом, проще придумать национальные аналоги. Но киберспорт – дисциплина международная, поэтому геймеры стремятся к языковому сближению. Играть в команде несколько затруднительно, когда каждый игрок говорит на своём национальном языке.

Ещё строже французский охраняют в канадской провинции Квебек. Там действует специальная Хартия французского языка, которая признаёт французский единственным официальным языком почти во всех сферах жизни: от законодательства до общения на работе. Даже привычный большинству европейских стран email в Квебеке заменили словом courriel.

А вот ещё один любопытный факт.

Все вывески, названия улиц и дорожные знаки в Квебеке должны быть на французском. При этом текст может повторяться на любом другом языке, но если это английский, то текст должен быть мельче, не больше 3/4 от французских букв.

Такая нелюбовь к английскому в Квебеке неспроста. До 1759 года Канада была французской колонией, а затем перешла к британцам. Франкоканадцев угнетали и на государственном, и на бытовом уровнях, вытравливая из страны их культуру и язык.

Тёмные времена давно прошли, и сейчас Канада – мультикультурная страна, где уважают все языки, на которых говорят местные жители. А официальными считаются два: английский и французский. Но только не на востоке страны!

Квебек не признаёт билингвизма и считает официальным языком только французский. Почему его так агрессивно защищают? А потому что вокруг англоязычные сограждане. Если не охранять язык законом, в Квебеке тоже распространится какое-нибудь «франгле», а то и вовсе английский как ведущий язык.

Ещё интереснее дела обстоят в Исландии.

Исландский язык больше других европейских языков похож на древнескандинавский. И дело не в том, что Исландия находится на отшибе мира и вездесущие англицизмы до неё не долетают. В эпоху интернета такое предположение звучит смешно. Дело в том, что исландцы искусственно поддерживают языковую чистоту. Новые понятия не переезжают в исландский из языков, где они появились, а образуются путём калькирования.

Транслитерация – это когда иностранное слово дословно записывается знаками другого языка:

• computer → компьютер;

• trend → тренд;

• presentation → презентация.

А калькирование – это когда слово или фраза буквально переводятся на язык, который их заимствует. Например:

• self-service → самообслуживание;

• skyscraper → небоскрёб;

• shadow economy → теневая экономика.

В современном русском языке транслитераций больше, чем калек, а в исландском наоборот. Новые слова образуются от древнеисландских и древнескандинавских корней с помощью суффиксов и других морфем. Адмирал Шишков одобряет!

Чтобы осознать степень архаизации языка, достаточно одного факта: современный исландец без труда понимает тексты саг, написанных в XIII–XIV веках. Для сравнения попробуй прочитать «Моление Даниила Заточника» или «Слово о погибели Русской земли», написанные в то же время. Мы имели счастье ознакомиться с этими памятниками древнерусской литературы в годы учёбы в университете. Признаемся: без перевода на современный русский не осилили.

Давай разбираться, что за магия в этой Исландии случилась. Шишков воевал против галломании, французы и квебекцы – против англицизмов, но что так мотивировало исландцев вступиться за чистоту родного языка?

Датское влияние.

До 1944 года Исландия была датской колонией, а датский язык не просто конкурировал с исландским, но и считался языком элиты и интеллигенции. Примерно как французский в Российской империи первой половины XIX века.

Всё было так плохо, что датский лингвист Расмус Раск пророчил исландскому скорую смерть: «По правде говоря, я думаю, что исландский вскоре вымрет, я полагаю, что мало кто будет понимать его в Рейкьявике через 100 лет и мало кто в стране ещё через 200».

Но Раск оказался не прав. Он не учёл, что датский язык в Исландии распространялся в основном устно, в письменных документах не фиксировался. Лексика быстро устаревала и умирала вместе с носителями.

В то же время в письменных источниках фигурировал родной исландский. Местные жители ещё в XVI веке подсуетились и перевели Библию на родной язык, избежав латинского влияния. А уж после того как Исландия стала самостоятельным государством, национальный подъём был такой, что язык защищали на всех уровнях: журналисты, театральные деятели, учителя, писатели, переводчики, государственные и общественные организации. Все следили за тем, чтобы в исландский не проникли чужеродные заимствования.

У Исландии получилось то, что не смогли сделать пуристы ни одной страны мира. Даже Франция с её жёсткими законами по защите языка не смогла избежать возникновения франгле, а исландцы успешно законсервировали язык.

Вот как они это делают. Когда в язык залетает какое-то иностранное слово, Исландская языковая комиссия подбирает для него аналоги на основе национального материала и проводит публичное обсуждение, чтобы проанализировать варианты и выбрать наиболее подходящий. В следующем параграфе мы будем говорить о том, что мысль «Русские лингвисты выдумывают слова и решают, как нам писать», – не более чем конспирология. Но исландцы действительно так делают!

Вот какие самобытные слова есть в исландском:

• i-Sími (айфон) – от древнеисландского нить;

• rafmagn (электричество) – от сила янтаря;

• tolva (компьютер) – от tala (номер) и volva (пророчица);

• skjar (экран телевизора) – от древнеисландского овечья плацента.

Пусть тебя не пугает происхождение последнего термина: именно овечью плаценту фермеры в своё время вставляли в рамы окон. Визуально это похоже на экран телевизора, вставленный в корпус.

Но, пожалуй, самое показательное – отношение Исландии к именам. Да, для имён в этой стране тоже есть отдельная комиссия. По закону, если хотя бы один из родителей исландец, ребёнок должен носить национальное имя. Его можно выбрать из специального списка. А если родители хотят назвать ребёнка именем, которого нет в списке, нужно обратиться в Комиссию по именам и получить разрешение. И это не просто формальность: заявления часто отклоняют.

Ну вооот, а вы говорили! У исландцев же получилось защитить чистоту языка. И мы сможем.

Это очень вряд ли. В России нет такого мощного движения, которое на всех уровнях отстаивало бы национальную лексику: от государственных институтов до СМИ, блогеров и добровольных объединений. А ещё это невероятно дорого.

Например, в 2001 году правительство Исландии финансировало перевод на исландский язык всех продуктов Microsoft. Компания сначала отказывалась: мол, это никогда не окупится. Работа титаническая, а носителей языка мало. Но Исландию не волновали экономические затраты, это был вопрос политический.

Но, даже если бы такое было возможно, мы сомневаемся, что это хорошо.

Если запрещать иностранные слова, язык будет останавливаться в развитии. Лексика просто не будет отражать современных реалий. И речь не только об изобретениях и общественных явлениях, но и об абстрактных понятиях. Например, тоска, хандра, уныние, меланхолия, грусть, сплин, ипохондрия, скука, депрессуха – это всё разные эмоциональные состояния. Нельзя оставить одно слово с исконным для языка корнем и выгнать все заимствования взашей. Не просто так они в языке закрепились: значит, родные для языка слова оказались не такими ёмкими и не так точно передавали суть.

Парадокс: запрет заимствований ведёт не к сохранению, а к уничтожению языка. Ведь тогда носителям не будет хватать слов в родном и они перейдут на иностранный.

И положение дел в современной Исландии частично это подтверждает. В сентябре 2001 года министерство образования Исландии инициировало опрос среди жителей страны о том, какими иностранными языками они владеют. Оказалось, что английский хорошо знают 64 % опрошенных, причём среди людей моложе 29 лет их 96 %.

Увы, мы не нашли более современного опроса, если таковой вообще проводился. Но подозреваем, что сейчас процент англоговорящего населения в Исландии ещё выше. И не факт, что исландская архаика останется в истории страны надолго. Исландцы слышат английский язык в песнях, фильмах и играх, общаются с иностранными туристами и иностранными студентами, коллегами – изолироваться не выйдет. Поэтому некоторые лингвисты предполагают, что исландский язык пойдёт по пути сближения с английским.

Вроде всё логично, но всё равно грустно. Так много красивых национальных языков, а все сближаются и становятся похожи…

Тут самое время вспомнить о том, что язык – не сакральное знание, а инструмент. И ценен он в первую очередь не красотой и изяществом, а тем, что помогает нам точно и ёмко выражать мысли и понимать друг друга. В этом плане сожалеть не о чем.

Мы отчасти понимаем твою грусть. И предлагаем взглянуть на ситуацию под другим углом. Когда-то языков в мире было гораздо больше: у каждого племени, затем княжества, затем региона был свой диалект. Мы привыкли думать, что диалект – это особенность произношения и пара десятков расхождений в терминах, но с точки зрения лингвистики диалект – это самостоятельный язык. Просто на территории современной России они рано начали сближаться, и нам относительно легко понимать сограждан из Тюмени или Архангельска. Хотя Архангельск – отдельный разговор.

Например, вот так говорят поморы.

В других странах всё ещё интереснее. Скажем, в Италии 32 основных диалекта и несколько сотен малых. Эти языки настолько разные, что жители разных регионов могут не понимать друг друга. Например, считается, что итальянцу, который не вырос на Сицилии, нужен примерно год, чтобы выучить местный диалект. Настолько сильно он отличается от официального литературного языка.

Откуда взялся этот официальный итальянский язык, который мы сейчас изучаем? Вырос из тосканского диалекта. И дело не в том, что тосканский самый благозвучный и утончённый. Просто им чаще всего пользовались в торговле. А чуть позже на тосканском были написаны знаменитые литературные произведения Данте, Петрарки и Боккаччо, и диалект обрёл невиданную популярность. То есть причина всё та же: практические нужды заставляют народы идти по пути объединения, в том числе языкового.

Получается, когда-нибудь мы все неизбежно заговорим на одном глобальном языке?

Необязательно. Человечество может развиваться по пути би- или полилингвизма. Выше мы уже говорили, что это логичный путь для Исландии, но есть и реальные примеры, а не только гипотезы.

Так, в 2021 году Франция одобрила закон о защите и продвижении региональных языков в стране. Да-да, та самая Франция, которая даже для компьютера оригинальное название придумала. Впрочем, два этих факта не противоречат друг другу.

Итак, сейчас во Франции помимо официального государственного языка распространены языки коренных народов: пикардский, бретонский, корсиканский, эльзасский, фламандский, баскский, окситанский, креольский. Долгое время французы изучали их только в семьях или общественных объединениях. Но теперь ученики смогут изучать региональный и официальный государственный языки и к выпуску из школы будут полностью двуязычными.

Кстати, мы в России этот момент упускаем. О защите языка от иностранных заимствований говорится много, но речь только об официальном русском языке. Между тем государственные языки республик сейчас считаются факультативными. Жители Татарстана, Башкирии, Чувашии не изучают национальные языки в школах, и число носителей их быстро сокращается и со временем может совсем исчезнуть. А жаль! Уж если говорить о сохранении языкового разнообразия, то нужно иметь в виду все языки, а не только государственные.

Хм! Выходит, всем довольны только англичане и американцы: их язык не только не засоряется иностранными словами, но и, наоборот, распространяется на многие другие…

Ты удивишься, но в Великобритании тоже есть языковой пуризм!

Всю свою историю англичане воюют с разными заимствованиями. Сначала воевали со словами, пришедшими из латыни и французского, а сейчас – в основном с американизмами.

Исторически дело было так.

В VI–VII веках английский наводнили латинские термины: это связано с наплывом в страну христианских миссионеров. В XI веке случилось Нормандское завоевание, и из языка исчезло около 80 % древнеанглийских слов. Вместо них появились французские. И наконец, в XVII–XVIII веках латынь совершила новый набег на английский: теперь уже причиной стали Возрождение и научно-техническая революция.

В результате английский язык, который относится к германской группе и родственен датскому, немецкому, шведскому и исландскому, оказался ближе к французскому и испанскому. В современном английском примерно 29 % французской лексики, 29 – латинской, а германской – только 26. Вот и получается, что англичанин лучше поймёт француза, чем немца, хотя исторически немец ему ближе.

Развитие языка похоже на развитие человека. Когда ты маленький, нет никого любимее семьи, а взрослым друзья часто бывают ближе, чем родственники.

Если ты думаешь, что это всё дела минувших лет и за чистоту английского языка сражается парочка фриков, которых можно и не учитывать, – ты ошибаешься. В Великобритании есть целые общества в защиту английского. Самые известные из них – Plain English Campaign и The Society for the Protection of the Apostrophe.

Что же они делают?

Призывают отказаться от синонимов к словам, которые уже есть в английском. Например, использовать begin вместо commence (начинать). Сейчас эти слова используются чаще всего в разных контекстах. Begin – это более повседневное слово. Можно начать завтракать, читать книгу, жить самостоятельно, съехав от родителей. Commence – более официальный термин. Его чаще используют, когда говорят о заседаниях, судебных делах, форумах, олимпиадах. Ситуация та же, что и со сплином и хандрой несколькими страницами выше. Можно оставить только одно слово вместо двух, но тогда будет сложнее передавать оттенки смысла.

Отдельные гонения обрушились на американизмы. Причём коснулось это и произношения, и построения предложений, и словообразования. Мол, вокзал следует называть railway station, а не train station, как говорят американцы. А вместо американизма guy (парень) предлагают использовать один из британских диалектизмов: lad, bloke, geezer, chap, fella. Такой «чистый» английский язык называют Anglish (англский).

Наверное, самый известный британский пурист XX века – Джордж Оруэлл. Он всегда старался выбирать для своих текстов простые англосаксонские слова, а не сложные термины греческого и латинского происхождения.

Но это проявление мягкого пуризма. А есть и радикалы, которые призывают возрождать древнеанглийские слова и придумывать новые – с германскими корнями. Например, называть словарь не wordbook, а wordstock; музыканта – не musician, а gleeman. Всё по заветам Исландии, но в Великобритании такое вряд ли прокатит. Радикальных пуристов меньшинство, и сограждане считают их скорее фриками, чем реформаторами языка.

Так, я понял! Ну американцы-то точно довольны? Американский английский проникает везде и всюду.

Не совсем. Американский английский оказывает большое влияние на другие языки, но и они на него влияют. Чем больше людей изучает английский как второй язык, тем сильнее он упрощается: на уровне структуры, лексики, произношения.

Например, некоторые лингвисты предполагают, что уже к середине XXI века из английского может исчезнуть звук, обозначаемый буквосочетанием th, потому что многим иностранцам и мигрантам сложно его произносить. Есть неиллюзорная вероятность, что наши потомки будут произносить вместо this – dis, а вместо that – dat, а вместо think – fink.

Разумеется, многие носители не в восторге от такой перспективы. Но о том, как относиться к упрощению языка, мы уже говорили в предыдущих главах.

Вот такие дела. Иногда нам как носителям кажется, что только в нашем языке самые сложные правила, самое большое число исключений и заимствований и что только у него самые ревностные защитники. Но, пожалуй, главный миф о русском языке – это миф о его исключительности.

Так что же, русский язык не умирает?

Конечно, нет. Языки умирают только тогда, когда умирают его носители. Молодёжь с неологизмами – всего лишь лёгкая простуда, которую язык легко переживёт. А потом станет сильнее и крепче.

Парадокс, но опаснее всего для языка те, кто пытается его защитить.

Кто придумывает правила русского языка?

«Давным-давно, ещё во времена древнего Шумера, на Землю прилетели рептилоиды с планеты Нибиру. Они вживили чипы в головы первым шумерам, чтобы те придумали письменность. А затем рептилоиды создали кольца Сатурна и запустили в космос спутники, истинная цель которых – порабощать сознание школьных учителей и филологов с помощью системы космических облучателей. Этот сигнал попадает людям прямо в мозг и формирует у них желание придумывать заковыристые правила и щедро снабжать их исключениями. Для чего им это? Всё ясно как белый день: рептилоиды питаются страданиями людей, и нет для них более сытного и сочного блюда, чем человек, который пытается разобраться с запятыми в сложноподчинённом предложении…»

Свидетельство главного лингвоконспиролога мира Дэвида вон Капибайка

Возможно, ты удивишься, но эта теория заговора не менее безумна, чем идея, что лингвисты придумывают правила русского языка. Давай разбираться, где заседает мировое лингвоправительство и на каком основании оно диктует нам, как говорить и писать.

Школьные учителя, журналисты и филологи берут правила из словарей, утверждённых Министерством науки и высшего образования РФ.

Министерство составляет словари на основе рекомендаций Межведомственной комиссии по русскому языку.

Вот мы и добрались до главных заговорщиков. В Комиссию входят лингвисты и филологи из Института русского языка Российской академии наук. Они и определяют нормы русского языка.

Но учёные ничего не придумывают. Они только фиксируют нормы и правила, которые сложились в языке естественным путём.

Хм, но словарные нормы часто не совпадают с тем, как говорит большинство.

Это правда, словари часто отстают от реальной речевой практики на годы, а то и на десятки лет. Так происходит, потому что лингвисты не могут внести слово в словарь сразу же, как только оно появилось в речи. Нужно понять, насколько распространилось это слово, надолго ли оно останется в речи или это временный тренд, провести исследования. Всё это требует времени.

В литературе начала XX века, например у Валентина Катаева, можно встретить слова рожденческий и рожденник – по аналогии с именинным и именинником. Но эти слова не стали широко распространёнными и не попали в словари. Так же как не попало в словарь заходеровское прилагательное деньрожденный, которое он придумал для своего перевода «Винни-Пуха». Если бы терминами Катаева и Заходера заговорила вся страна, словари не остались бы в стороне. Но этого не случилось, и у нас по-прежнему нет прилагательного для обозначения торта, который приготовили именно ко дню рождения.

А вот другой пример. Словари знают слово плацкарта в значении «проездной билет», но не знают слово плацкарт в значении «тип вагона». А мы с вами, наоборот, прекрасно знаем, что такое плацкарт, а билет называем просто билетом. А ещё словари знают слово функционал как математический термин, но понятия не имеют, что сейчас многие люди называют так набор функций сервиса или приложения.

Значит ли это, что плацкарта как вагона и функционала как набора функций не существует? Конечно, нет. Они активно используются в речи, а значит, существуют. И, думаем, скоро попадут в словари.

Вот ещё один пример. По правилам русскоязычные топонимы на – О нужно склонять: в Комарове, в Купчине, в Переделкине. Но в современной речи всё чаще звучат варианты: в Комарово, в Купчино, в Переделкино. И вполне вероятно, что через несколько лет словари и справочники закрепят новую норму.

Получается, если все начнут повторять одну и ту же ошибку, со временем она станет нормой и попадёт в словарь?

А вот это не факт. Чтобы лингвисты закрепили в словаре новую норму, они должны увидеть, что:

1. так говорит большинство людей;

2. норма не противоречит правилам словообразования и логике языка;

3. слово или фраза не стали маркером безграмотности.

Фраза с днём рождением не проходит проверку вторым пунктом, потому что нарушает правила подчинительной связи в предложении. Зависимое слово должно стоять в той падежной форме, которую требует главное слово. День (чего?) рождения.

К глаголу ложить нет вопросов с точки зрения языковой логики. Зато он стал своего рода символом безграмотности и вызывает у многих людей приступ паники и граммар-нацизма. Когда вокруг слова появляется столько споров, у него нет шансов попасть в словарь.

Подробнее о языковой норме и перспективах разных слов мы расскажем в параграфах «„Кофе“ среднего рода – тоже нормально?» и «Дай вам волю, и зво́нить начнёте!»