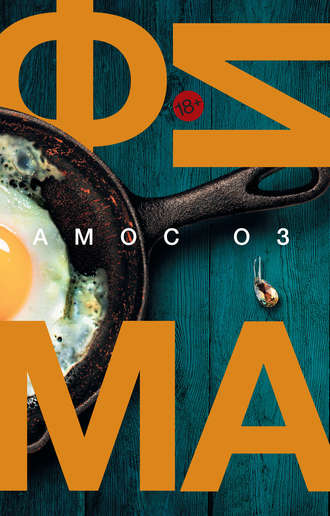

Амос Оз

Фима. Третье состояние

6. Будто она была его сестрой

В тот вечер у него все-таки состоялось свидание. Немногим позже половины одиннадцатого Фима, дрожащий от холода, в ботинках, полных воды, позвонил у ворот семейства Гефен. Жили они в иерусалимском квартале Немецкая колония, в окруженном старыми соснами каменном, с толстыми стенами доме, спрятанном в глубине большого двора, обнесенного забором из камня.

– Случайно проходил мимо и увидел свет, – объяснил он Нине нерешительно, – вот осмелился помешать вам, всего на пару минут. Только возьму у Ури книгу о профессоре Лейбовиче и скажу ему, что по трезвом размышлении оба мы правы в споре о войне Ирана с Ираком. Мне лучше зайти в другой раз?

Нина рассмеялась, ухватила его за руку и втянула внутрь.

– Ури в Риме. Ты же сам звонил ему в субботу вечером, чтобы попрощаться, и выдал по телефону целую лекцию о том, что для нас было бы лучше, чтобы Ирак победил. Только посмотри на себя. И я должна поверить, что ты случайно прогуливался по нашей улице на ночь глядя? Что с тобой стряслось, Фима?

– У меня была встреча, – пробормотал он, борясь с курткой-капканом, теперь еще и мокрой насквозь.

– Рукав запутался, – пояснил он Нине.

– Так садись здесь, у обогревателя, – велела та.

– Тебя надо просушить. И наверняка ведь ничего не ел. Я сегодня вспоминала тебя.

– И я тебя. Хотел попытаться соблазнить, зазвать в кинотеатр “Орион” на комедию с Жаном Габеном. Я звонил, но ты не ответила.

– Ты же говоришь, у тебя вечером встреча была? А я задержалась на работе до девяти. Импортер всяких штучек для секса обанкротился, и я занимаюсь ликвидацией его бизнеса. Кредиторы – парочка ультраортодоксальных евреев, его свояки. Вот это комедия. Зачем мне Жан Габен? Ладно, давай снимай одежду, выглядишь как котенок, упавший в воду. Вот, глотни немного виски. Жаль, ты себя не видишь. А потом я тебя покормлю.

– Почему ты меня сегодня вспомнила?

– Прочла твою статью в пятничном номере. Совсем неплохо. Быть может, немного категорично. Не знаю, должна ли я тебе это рассказывать, но Цви Кропоткин замышляет организовать поисковую группу, взломать дверь твоей квартиры, вытащить из ящиков все твои рукописи и опубликовать твои стихи, которые – он убежден – ты продолжаешь писать. Чтобы тебя не забыли окончательно. Так что за встреча у тебя была? С русалкой? Под водой? Даже белье мокрое насквозь.

Фима, оставшийся в длинных трусах и в пожелтевшей теплой нижней рубахе, усмехнулся:

– По мне, так пусть меня забудут. Я-то уже забыл. Что, и белье снимать? Продолжаешь ликвидировать секс-шоп? Не планируешь ли и меня передать в руки твоих кредиторов-ортодоксов?

Нина была адвокатом, ровесницей и подругой Яэль, обожала сигареты “Нельсон” и носила очки, придававшие ей облик строгой учительницы. Тонкие седеющие волосы она стригла немилосердно коротко. Худощавая, угловатая, она походила на голодную лису. В том числе и треугольным личиком она напоминала Фиме лисичку, окруженную со всех сторон преследователями. Но груди у нее были налитые, притягивающие взгляд, руки тонкие, точеные, какие бывают у девушек с Юго-Востока. Она протянула ему охапку выглаженной и пахнущей чистотой одежду Ури и приказала:

– Надевай. И выпей это. Сядь у обогревателя. Попробуй помолчать несколько минут. Ирак, похоже, побеждает без твоей помощи. Приготовлю тебе яичницу и салат. Или суп подогреть?

Фима попросил:

– Ничего готовить не надо. Еще пять минут – и я побегу.

– Еще одна встреча?

– Утром я оставил включенным свет во всей квартире. И, кроме того…

– Я отвезу тебя. Когда обсохнешь, отогреешься и поешь. – И Нина добавила: – Яэль мне звонила. От нее я и знаю, что ты ничего не ел. Сказала, что ты изводил Теда. Евгений Онегин из иерусалимского квартала Кирьят Йовель. Молчи.

Ури Гефен, муж Нины, был когда-то прославленным боевым летчиком, затем служил пилотом в национальной авиакомпании “ЭЛ АЛ”. В 1971-м занялся бизнесом, создал разветвленную сеть фирм, занимающихся импортом. В Иерусалиме за ним закрепилась слава покорителя замужних женщин. Весь город знал, что Нина смирилась с его похождениями, что вот уже долгие годы в семье их царит некая платоническая дружба. Иногда любовницы Ури даже становились подругами Нины. Детей у супругов не было, но уютный их дом субботними вечерами давно стал местом встреч дружной иерусалимской компании из адвокатов, армейских офицеров, чиновников, художников и университетских преподавателей. Фима питал симпатию к обоим, и каждый из них – по-своему – опекал его. Фима любил каждого, кто мог его выносить, всей душой он был привязан к старым друзьям, продолжавшим верить в него, побуждавшим к деятельности, сожалевшим по поводу напрасно растраченных его талантов.

На тумбочке, на каминной доске, на книжных полках стояли фотографии Ури Гефена в военной форме и в штатском. Был он человеком крупным, осанистым, шумным, источавшим грубоватое плотское обаяние, которое возбуждало и в женщинах, и в детях, и даже в мужчинах желание быть заключенными в его объятия. Внешне он чуточку напоминал актера Энтони Куинна. Даже манерами – резковатой сердечностью. Во время разговора он обычно прикасался к своему собеседнику, будь то мужчина или женщина, легонько тыкал рукой в живот, обнимал за плечи или клал свою огромную веснушчатую лапищу на колено собеседника. Если был в настроении, то мог рассмешить до слез всех, умел изобразить торговца с колоритного иерусалимского рынка Махане Иехуда, популярного политика, например бывшего министра иностранных дел Аббу Эбана, выступающего перед новыми репатриантами в транзитном лагере, но мог проанализировать, словно между прочим, влияние рассказов Камю на статьи Фимы. Случалось, он откровенно живописал, даже и в присутствии жены, свои успехи у женщин. Рассказывал весело, со вкусом, не насмехаясь над своими возлюбленными, не раскрывая их имен, но и не бахвалясь, с иронией и грустью. Как человек, давно осознавший, что любовь и смех тесно сплетены, что соблазнитель и его жертва – суть рабы стандартного ритуала обольщения, что ложь и лицемерие пронизывают ткань даже настоящей любви и что пролетающие годы делают и тоску, и страдание все менее острыми, все более блеклыми. В своих субботних декамеронах Ури-рассказчик безжалостно высмеивал Ури-любовника.

– Только-только ты начал понимать, что к чему, а глядь – твоя каденция[10] уже тю-тю.

Или:

– Есть болгарская поговорка: “Старый кот помнит лишь, как мяукать”.

В обществе Ури – и в значительно большей степени, чем в объятиях Нины, – Фиму переполняла истинная радость. Ури пробуждал в нем желание произвести впечатление, а то и поразить этого неординарного человека. Превзойти его в споре. Почувствовать его сильную руку. Но не всегда удавалось Фиме победить Ури в споре, ибо Ури был наделен и неотразимым острословием, не уступая в том Фиме. Роднила их и та легкость, с какой оба переходили от розыгрыша и шутки к трагическому восприятию сути вещей, а затем столь же непринужденно проделывали обратный путь. Одной фразой каждый из них мог опровергнуть свои же доводы, которые с усердием развивал целых четверть часа.

На этих субботних вечерах у Ури и Нины Фима неизменно бывал в ударе: если уж нашло на него вдохновение, он мог развлекать компанию хоть всю ночь, рассыпая яркие парадоксальные суждения, поражая глубиной политического анализа, смеша и тревожа.

– Фима есть только один, – говорил Ури Гефен с отеческой симпатией.

А Фима подхватывал:

– Но и этого слишком много.

– Нет, вы только посмотрите на этих двоих, – вступала Нина, – Ромео и Джулиус. Лорел и Харди[11].

Фима не сомневался, что Ури давно знает об их с Ниной сексуальных утехах, весьма редких, правда. Возможно, в его глазах это даже выглядело забавным. Или трогательным. Быть может, с самого начала Ури был сценаристом, режиссером и продюсером этой маленькой комедии. Случалось, Фима мысленно рисовал, как Ури Гефен встает утром, бреется превосходной бритвой, садится за стол завтракать, белоснежная салфетка расстелена на коленях, заглядывает в свой ежедневник и напоминает Нине, что на этой неделе у Фимы сексуальная профилактика, а не то зачахнет совсем. Но это подозрение никак не умаляло ни его приязни к Ури, ни физической симпатии и духовного воспарения, которые он испытывал в обществе своего харизматичного друга.

Раз в несколько недель, без предупреждения, часов в десять-одиннадцать утра, Нина парковала свой запыленный “фиат” перед многоквартирным домом в квартале Кирьят Йовель и доставала из машины две корзинки, полные продуктов и моющих средств, которые она купила по дороге из своей адвокатской конторы, – этакий социальный работник, настойчивый, преданный делу, не щадящий жизни своей ради изгоя общества. Выпив кофе, она решительными движениями молча сбрасывала одежду. А далее следовал торопливый секс, торопливое вставание с постели – словно два солдата в окопах, наскоро распотрошивших банку консервов в перерыве между бомбежками.

После любовных утех Нина закрывалась в ванной комнате Фимы, со всей тщательностью скребла свое худощавое тело, а затем с тем же воодушевлением драила унитаз и раковину. Только после этого они усаживались пить кофе, обсуждали политику, перспективы правительства национального единства. Нина курила сигарету за сигаретой, а Фима кусок за куском запихивал в себя черный хлеб с вареньем. Никогда не мог он устоять перед искушением растерзать теплую буханку хлеба, которую Нина приносила из маленькой грузинской пекарни.

Кухня Фимы всегда выглядела так, будто ее хозяева вынуждены были бежать прочь без промедления и оглядки. Пустые бутылки и яичная скорлупа под раковиной, открытые банки на мраморной кухонной стойке, затвердевшие пятна повидла, початые упаковки йогурта, пакеты скисшего молока, крошки, липкие островки на поверхности стола. Нину охватывало воодушевление миссионера, и, засучив рукава, натянув резиновые перчатки, с зажженной сигаретой в уголке рта, она свирепо набрасывалась на кухонный шкафчик, холодильник, стойку, выложенный плиткой пол. За каких-то полчаса она умудрялась обратить Калькутту в Цюрих. Фима наблюдал за ее битвой из кухонной двери, чувствуя себя лишним и продолжая дискутировать с Ниной и с самим собой о крахе коммунизма или о течении в лингвистике, отрицающем теорию языка, выдвинутую Ноамом Хомским. Когда Нина уходила, он преисполнялся стыда, тоски и благодарности, хотел кинуться за ней со слезами на глазах, крикнуть: “Спасибо, любимая, не заслужил я твоих благодеяний…” Но сдерживался и даже торопился открыть окна, чтобы выветрился сигаретный дым. Иногда он представлял себе, как лежит больной и Нина за ним ухаживает. Или наоборот: Нина при смерти, а он смачивает ее губы, утирает пот со лба…

Прошло всего лишь десять минут с тех пор, как вынырнул Фима из дождя, и вот уже сидит в замысловатом кресле Ури, том самом, что хозяин окрестил “помесью гамака с колыбельной песней”. Нина подала ему исходящий паром гороховый суп, приправленный специями, подлила виски в стакан, принесла рубашку, брюки и красный свитер Ури, которые были ему непомерно велики, но в которых Фиме сделалось необыкновенно уютно. Дала ему комнатные туфли с мехом, привезенные Ури из Португалии, а одежду Фимы повесила сушиться перед камином. Они поговорили о новейшей литературе Латинской Америки, о магическом реализме, в коем Нина видела продолжение традиций Кафки, а Фима, как назло, склонялся к тому, чтобы определить его как вульгаризацию наследия Сервантеса и Лопе де Веги; ему даже удалось рассердить Нину, сказав, что он отдаст весь этот южноамериканский цирк, с его фейерверками и розовой ватой, залитой густым сахарным сиропом, за одну-единственную страницу Чехова. “Сто лет одиночества” за “Даму с собачкой”.

– Парадокс. Ладно. – Нина закурила новую сигарету. – Но что с тобой будет? Когда уже ты возьмешь себя в руки? Когда перестанешь убегать?

Фима ответил:

– В последнее время я заметил по крайней мере два признака того, что наш глава правительства Ицхак Шамир начинает понимать, что без Организации освобождения Палестины дело не пойдет.

Нина, глядя через толстые линзы своих очков, через сигаретный дым, сказала:

– Иногда мне кажется, что ты совсем пропащий. – Мы оба пропащие, Нина.

Фиму переполняли симпатия и нежность к женщине, сидевшей напротив в потертых мужских джинсах, в широкой мужской рубахе, словно Нина была ему сестрой, часть его самого. Ее некрасота, неженственность вдруг обернулись утонченной до боли, щемящей привлекательностью. Ее большие мягкие груди призывали: “Положи голову в ложбинку меж нами”. Ее короткие седоватые волосы влекли его к себе – до ощущения дрожи в кончиках пальцев. Фима прекрасно знал, как смыть с ее лица выражение загнанной лисички, как сделать, чтобы появилось лицо желанной, томной девушки. Естество его шевельнулось в недрах брюк. Поток великодушия, доброты, сострадания к женщине всегда предшествовал у него сильному желанию. Чресла его опалило вожделением, и ощущение это было сродни боли: два месяца он не прикасался к женщине. Запах намокшей шерсти, исходивший от Яэль, когда он целовал ее спину в темном парадном, смешался с запахом от его одежды, сушившейся перед камином. Дыхание его участилось, губы приоткрылись, задрожали. Нина заметила это и сказала:

– Одну минутку, Фима. Только докурю.

Но Фима, смущенный, весь во власти вожделения и жалости, не обратил внимания на ее слова, рухнул перед ней на колени и тянул ее за ногу, пока Нина не сползла рядом с ним на ковер. На полу он затеял неуклюжую борьбу с одеждами. С превеликим трудом удалось ему устранить зажженную сигарету и очки, живот его терся о ее колени, он осыпал лицо ее поцелуями, словно пытался отвлечь внимание от жадных прикосновений. Но тут ей удалось оттолкнуть его, чтобы освободить их обоих от одежды.

– Осторожно, Фима. Не растерзай меня.

Но он ничего не слышал, он уже во весь рост растянулся на ней, навалившись всем своим весом, не переставая целовать ее лицо, не переставая шепотом, заикаясь, увещевать, упрашивать, оправдываться. И когда она, сжалившись, сказала: “Ладно уж, давай”, естество его вдруг скукожилось. Отступило в укромные складки своей пещеры, словно перепуганная черепаха втянула голову в панцирь.

Но он продолжал целовать и обнимать ее, извиняться за свою усталость, за то что прошлой ночью привиделся ему ужасный сон, а сегодня вечером Тед выставил его из дома, опоив предварительно бренди, а теперь еще и виски добавился, и, по всему видать, нынешний день – точно не его день.

Две слезинки набухли в уголках близоруких глаз Нины. Без очков она выглядела хрупкой, беззащитной, мечтательной, лицо ее было даже более обнаженным, чем тело. И так лежали они долгое время, крепко обнявшись, слившись в одно существо, без движения, словно два солдата под бомбежкой. Смущенные и пристыженные, связанные друг с другом своей пристыженностью.

Пока она не оторвалась от него, ощупью не нашла сигареты, после чего закурила и пробормотала:

– Ничего, малыш…

И столько чувства было в этих словах, что Фима понял: сейчас, в эту минуту, он проник в ее нутро гораздо глубже, чем в момент любовной утехи.

– Давай, малыш, умоешься и уложим тебя спать.

Фима утешно положил голову на ее тонкое плечо и отодвинул подальше очки Нины, потому что стыдился их нагих тел, стыдился своего сморщенного мужества и желал только сжаться в клубок, прильнуть к ней, ничего не видеть и самому стать невидимым. Они лежали на ковре единым существом в свете догорающего камина, вслушиваясь в завывания ветра, залпы ливня по оконным стеклам, журчание водостока, нежные и насытившиеся, будто часами занимались любовью, будто устали от наслаждений.

– Как думаешь, Яэль и Ури занимались этим? – вдруг спросил Фима.

И вмиг рассеялось волшебство. Нина резко высвободилась из его объятий, нацепила очки, завернулась в скатерть, решительными движениями раскурила очередную сигарету и сказала:

– Скажи, почему ты не можешь помолчать хоть пять минут?

А Фима попросил ее рассказать, что именно понравилось ей в его статье.

– Погоди.

Нина встала и вышла. Он слышал, как хлопнула дверь. Спустя минуту донесся шум льющейся воды.

Фима принялся рыться в своей развешанной перед камином одежде, пытаясь отыскать таблетки от изжоги.

– Положение твое несколько… приниженное, – злорадствуя над собой, повторил он слова Теда. И затем слова Яэль: – Ну и болван же ты.

Спустя двадцать минут появилась Нина – с мокрыми волосами, благоухающая, в коричневом домашнем халате, готовая к примирению и сочувствию. Одежда мужа валялась в полном беспорядке на ковре; огонь в камине почти догорел; комнатные туфли, отороченные мехом, что Ури привез из Португалии, обнаружились у входной двери. Фимы не было. Нина отметила, что виски он выпил, но про книгу о профессоре Лейбовиче забыл, как забыл и один из своих носков, так и оставшийся висеть напротив огня, который в этот миг как раз вспыхнул из самых последних сил и погас. Нина собрала одежду, комнатные туфли, убрала стакан и миску из-под супа, забытый носок, расправила уголок ковра, ее тонкие, точеные пальцы китайской девочки отыскали сигарету.

Она сморгнула слезы и улыбнулась.

7. Тощим кулаком

В четверть седьмого утра он записал в свою коричневую книгу снов все, что случилось с ним ночью. Альбом “Иерусалим в ивритской поэзии”, положенный на согнутые колени, служил столешницей. Дату написал, как всегда, словами, а не цифрами.

Бушевала война. Место было похоже на Голанские высоты, только более засушливое. Фантастический лунный ландшафт. В армейской форме, но без боевой амуниции пехотинца и без оружия, он шел по заброшенной грунтовой дороге, по обеим сторонам которой, знал он, простирались минные поля. Особенно запомнился ему воздух, душный, серый, как перед бурей. Откуда-то издалека слышался колокол, звонивший неспешно, с большими перерывами, звон прокатывался эхом по невидимым долинам. Между раскатами колокола воцарялась продолжительная тишина. Ни единой живой души вокруг. Даже птицы. И ни единого признака людского жилища. Нападение было внезапным. Вражеские бронетанковые машины выползли из-за горы, стремясь к узкому перевалу, этакому глубокому ущелью, которое Фима заметил еще с того места, где дорога только начала уходить вверх. Он понял, что сероватый оттенок воздуха – от пыли, поднятой гусеницами бронемашин, и наконец услышал приглушенное, но отчетливое в паузах между ударами колокола низкое рычание моторов. Он знал, что у него есть миссия: дождаться врага в ущелье, там, где дорога переваливает через вершину. Задержать их разговорами, пока армейские силы не заблокируют каньон. Он побежал изо всех сил. Дышал тяжело, с хрипом. Кровь стучала в висках. Легкие разрывались. Под ребрами кололо. Он бежал, напрягая все мускулы, и тем не менее почти не продвигался, топтался на месте, в панике подыскивая слова, которыми может задержать врага. Он должен немедленно найти фразу, идею, быть может что-то веселое, смешное, что остановит колонну машин, заставит тех, кто сидит внутри, высунуть головы из люков и выслушать его. Если он не изменит их намерения, то хотя бы выиграет время. На него вся надежда. Но силы его иссякли, ноги подкосились, а голова была пуста, не сыскать в ней ни единой мысли. Рев моторов становился все ближе, все мощнее, он уже слышал гром артиллерийской канонады, лай автоматных очередей за изгибом дороги. Видел взблески зарниц в облаке дыма или пыли, заполонившей ущелье, застилавшей глаза, оседавшей в горле. Он опоздал. Не успел добежать. Нет в мире таких слов, что способны остановить продвижение этого бешеного быка, катившегося ему навстречу. Еще минута – и его растопчут. Но сильнее страха был стыд за свой полный провал. За отсутствие слов. Он уже едва волочил ноги, огромная тяжесть придавила его плечи. И когда удалось ему обернуться, он увидел, что на плечах у него сидит мальчик и худыми своими, злыми кулачками лупит его по голове, стискивает ему шею коленками. Он захрипел, задыхаясь.

И еще записал Фима:

Постельное белье уже попахивает. Сегодня надо отнести узел с бельем в прачечную. После сна осталась тоска по тем пустынным горам и странному серому свету, а особенно – по звону колокола, разносившемуся эхом по вади, с долгими перерывами между ударами, как будто долетали они до меня из необозримой дали.

8. Разногласия относительно индусов: кто они

В десять утра Фима стоял у окна, считая дождевые капли, и вдруг увидел Баруха Номберга, который расплачивался с таксистом. Элегантный, в костюме, с галстуком-бабочкой, с седой бородкой клинышком, загибающейся вперед, словно кривой турецкий кинжал. В свои восемьдесят два года он уверенно управлял косметической фабрикой, которую основал в Иерусалиме еще в тридцатые годы.

Отец Фимы склонился к окошку машины – по всей видимости, что-то рассказывал водителю. Седые волосы трепал ветерок, шляпу он держал в левой руке, а трость с серебряным набалдашником – в правой. Фима точно знал, что старик не торгуется и не дожидается сдачи, он просто заканчивает историю, которую начал рассказывать в дороге. Вот уже пятьдесят лет Барух вел для иерусалимских таксистов семинар, одаряя их хасидскими притчами и благочестивыми байками. Рассказчик он был неутомимый и никогда не изменял своему правилу: растолковать каждую притчу или байку, указав, в чем ее поучительный смысл. Рассказав анекдот, на закуску он обязательно указывал, в чем именно его соль, ключевое словцо. Бывало, не зная удержу, растолковывал собеседнику, где подлинная соль, а где – мнимая. Его разъяснение анекдотов частенько вызывало у слушателей взрывы бурного смеха, и этот смех вдохновлял старика на новые анекдоты и их вдумчивый анализ. Он считал, что большинство людей не способны уловить соль и его миссия – открыть им глаза. В юности Барух Номберг бежал от большевиков из родного Харькова, изучал химию в Праге, прибыл в Иерусалим и начал производить губную помаду и пудру в маленькой домашней лаборатории. Из этой лаборатории выросла процветающая косметическая фабрика. Старик был щеголем, любил поболтать. Он вдовствовал уже несколько десятков лет, но его окружали подруги, сопровождая во время выходов в свет. В Иерусалиме многие полагали, что женщины тянутся к нему только ради его денег. Фима считал иначе: отец, при всей его шумливости, был человеком хорошим и щедрым. Все годы старик поддерживал финансово любое мероприятие, которое считал справедливым, которое трогало его сердце. Он был членом огромного числа комитетов, комиссий, фондов, рабочих групп и ассоциаций. Постоянный участник кампаний по сбору средств в пользу бездомных, для новых репатриантов, для обеспечения нуждающихся больных, которым требуется сложная операция за пределами страны, для выкупа у арабов земель в Иудее и Самарии, для издания “Книг памяти” еврейских общин, уничтоженных в огне Холокоста, для реставрации исторических развалин, для создания детских яслей для брошенных детей и убежищ для женщин с трудной судьбой. Он поддерживал артистов и художников, не имевших средств, поддерживал тех, кто требовал прекратить опыты над животными в лабораториях, помогал в приобретении инвалидных колясок, участвовал в акциях по охране окружающей среды. Не видел никаких противоречий в том, что, жертвуя средства для традиционного еврейского образования, он в то же время финансировал деятельность комитета, боровшегося с религиозным засильем. Выделял стипендии студентам из национальных меньшинств – арабам, друзам, черкесам, помогал жертвам насилия, содействовал реабилитации отсидевших свое преступников. В финансирование старик вкладывал вполне разумные средства, но все вместе наверняка съедало и половину дохода от косметической фабрики, и все его свободное время. Вдобавок имелась у него сильнейшая страсть – крючкотворство, чуть ли не на грани обсессии: составляя и подписывая любые договоры, он углублялся в мельчайшие детали и подробности, касалось ли дело приобретения химикатов или продажи старого оборудования; он привлекал целую армию адвокатов, консультантов, аудиторов, стремясь закрыть всякую брешь, предусмотреть любой промах, способный нанести ущерб. Юридические документы, нотариально заверенные бумаги, листы меморандумов предварительных переговоров – все это вызывало в нем радостный азарт, граничащий с возбуждением артиста перед выходом на сцену.

Немногое свое свободное время он проводил в женском обществе. Даже теперь, перевалив за восьмидесятилетний рубеж, он все еще любил посидеть в кафе. И летом и зимой одевался он в элегантные костюмы, с непременным галстуком-бабочкой, треугольник шелкового платка выглядывает из нагрудного кармана пиджака, словно островок снега в знойный день, манжеты рубашки стянуты серебряными запонками, перстень с драгоценным камнем поблескивает на мизинце, клинышек белой бородки торчит вперед перстом указующим, резная трость с серебряным набалдашником покоится меж колен, шляпа лежит на столе. Старец, начищенный до блеска, всегда в компании элегантной разведенной женщины или хорошо сохранившейся вдовы, все его спутницы – образованные уроженки Европы, с утонченными манерами, пятидесяти пяти – шестидесяти лет. Случалось, что он сидел за своим постоянным столиком в кафе в обществе двух или трех дам, угощал их штруделем с эспрессо, а перед ним стоял стаканчик превосходного ликера и вазочка с фруктами.

Такси отъехало, и старик помахал вслед машине шляпой, как всегда делал при расставании. Был он человеком сентиментальным, к каждому расставанию относился так, словно расставался навсегда. Фима спустился по лестнице. Издали ему казалось, что он слышит, как отец напевает себе под нос хасидскую мелодию – “я-ба-бам”. Оставаясь один, старик без перерыва напевал это “я-ба-бам”. Фима иногда спрашивал себя: а не издает ли отец эти звуки и во сне – мерный теплый напев, рвущийся из какого-то внутреннего источника. Будто тело отца слишком мало, чтобы вместить мелодию. Или будто от старости появились в нем микроскопические трещины, и через них просачивается эта нутряная отцовская песенка. Уже на лестнице Фима ощутил особый, знакомый с младенчества запах, который смог бы распознать в любой толпе, – одеколон, смешанный с душком закрытых комнат, старинной мебели, рыбных блюд, вареной моркови, пуховых одеял и едва уловимым букетом сладкого ликера.

Когда отец и сын обменялись легкими, поспешными объятиями, это отцовское благоухание, этот дух Восточной Европы, как считал Фима, вызвал в нем отвращение и одновременно стыд за него и за вечную свою привычку провоцировать отца, развенчав какой-нибудь его святой принцип, вскрыв раздражающее противоречие в его мировоззрении; хоть чуть-чуть, но вывести его из себя.

– Ну, – начал отец, дыша с присвистом после подъема по лестнице, – так что же расскажет мне сегодня мой господин профессор? Явился ли уже Избавитель Сиона? Переполнились ли сердца арабов любовью к нам?

– Привет, Барух, – сдержанно ответил Фима.

– Здравствуй, мой дорогой.

– Что нового? Спина еще болит?

– Спина, – повторил старик. – К нашему счастью, спине на роду написано всегда находиться сзади.

И спина еще там – а я уже здесь. Никогда она не догонит меня. А если, не приведи Господь, догонит – я повернусь к ней спиной. А вот дыхания мне не хватает. Как и настроения. Нынче все наоборот: теперь я гонюсь за хорошим настроением, а не оно за мной. А чем занят герр Эфраим в эти жуткие дни? Продолжает ли он исправлять мир, дабы приблизился тот к Царствию Небесному?

– Нет новостей, – сказал Фима и, принимая из рук отца трость и шляпу, добавил: – Ничего нового. Только государство разлагается.

Старик пожал плечами:

– Эти надгробные речи я слышу уже пятьдесят лет, мол, государство такое, государство сякое, но те, кто нас хоронил, уже давно спят в земле сырой, и уста их прахом забиты, а государство наше все сильнее и сильнее. Наперекор им. Чем больше страданий причиняют они, тем прекрасней наша страна. Не перебивай меня, Эфраим. Позволь рассказать тебе прелестную историю. У нас, в Харькове, во время революции, устроенной Лениным, какой-то глупый анархист ночью написал на стене церкви: “Бог умер”. И подпись: “Ницше”. Он имел в виду безумного философа. Но следующей ночью явился еще больший умник и написал: “Ницше умер”. И подпись: “Бог”. Минутку, я еще не закончил, позволь мне объяснить, в чем же соль этого рассказа, а тем временем поставь-ка чайник и нацеди отцу своему капельку “куантро”, который я принес тебе на прошлой неделе. Между прочим, пришло время побелить твои руины, Фимочка. Дабы злые духи не завладели ими. Ты пригласи маляров, а счет за работу пришли мне. На чем же мы остановились? Стакан чая. Ваш Ницше – один из созидателей этой современной пагубной скверны. Мерзейшей мерзости. Вот расскажу-ка тебе историю о том, что случилось, когда Ницше и раби Нахман Крохмаль, историк и философ, ехали вместе поездом в Вену.

По своему обычаю, отец настоял на дополнительных пояснениях, особо отметил, где тут собака зарыта. Фима разразился смехом, потому что, в противовес притче, отцовские комментарии были остроумными и веселыми. Отец, со своей стороны, порадовался смеху Фимы, всегда доставлявшему старику огромное удовольствие, и он тут же решил поведать еще один анекдот о железнодорожном путешествии, на сей раз – молодоженов в их медовый месяц, которым понадобилась помощь контролера.

– Смекаешь, Эфраим, в чем же подлинная соль? Не в поведении невесты, а именно в том, что недотепа-жених оказался невезучим. Истинный недотепа, шлимазл.

Фима произнес про себя слова, услышанные вчера от доктора Эйтана: “Я бы повесил обоих”.

А отец продолжал:

– А еще у нас про растяпу говорили “шлумиэль”. А знаешь ли, Эфраим, чем недотепа отличается от растяпы? Чем шлимазл отличается от шлумиэля? Шлумиэль – это тот, кто всегда проливает горячий чай на брюки шлимазла. Но за этим анекдотом кроется некая тайна, весьма глубокая: эта парочка, шлумиэль и шлимазл, бессмертны. Рука об руку шествуют они из страны в страну, из столетия в столетие, из рассказа в рассказ. Как Каин и Авель. Как Иаков и Исав. Как Раскольников и Свидригайлов. Как наши Рабин и Перес[12]. И, кто знает, быть может, как Бог и Ницше. И уж если мы затронули тему железных дорог, то расскажу тебе одну правдивую историю. Однажды генеральный директор Израильской железной дороги отправился на Всемирный съезд управляющих железными дорогами. Вот такая себе конференция (это слово старик произнес по-русски). “И отворил Господь уста ослицы”, как сказано в Священном Писании, и наш балабол, взгромоздившись на сцену, все говорит и говорит без умолку. Никак не согнать его с трибуны. И тогда управляющий железными дорогами Америки, которому все это надоело, поднимает руку и задает вопрос: “При всем нашем уважении, простите меня, господин Рабинович, но какова общая протяженность железнодорожных линий Израиля, что вы позволяете себе говорить столь долго?” Ну, наш делегат не растерялся и с помощью Всемогущего, дающего разумение даже простому тетереву, ответил: “Длину наших дорог я не вспомню сейчас точно, уважаемый мистер Смит, но вот ширина железнодорожных путей у нас абсолютно такая же, как и у вас”. Между прочим, эту историю я однажды слышал от одного глупого еврея, вставившего сюда Россию вместо Америки, и этим он ухитрился совершенно испортить соль рассказа, потому что в России ширина железных дорог отличается от нашей, отличается от принятой во всем мире. А почему? А вот так! Пусть будет. Всем назло. Для того чтобы Наполеон Бонапарт, если вздумает вернуться в Россию, не сумел прокатиться в своих вагонах до самой Москвы.