Альманах

Прометей № 4

«Императорскую» роль Пугачева стоит считать закономерным итогом его предшествовавшей биографии и благоприятного стечения сложившихся обстоятельств. Причем на Таловом умете договаривающиеся стороны быстро нашли общий язык, словно давно искали именно друг друга. Впоследствии один из участников встречи, вспоминая о ней, будто бы даже сформулировал причины поддержки казаков: «Тогда де мы по многим советованиях и разговорах приметили в нем проворство и способность, вздумали взять ево под свое защищенье, и ево зделать над собою атаманом и возстановителем своих притесненных и почти упадших обрядов и обычаев». «Выбрав» себе «государя», казаки, по свидетельству Пугачева, стали оказывать ему «яко царю, приличное учтивство». В ответ на появление «истинного» царя в сентябре 1773 г. на Яике вспыхнул пугачевский бунт.

Заметим, что самозванческая интрига зародилась в среде яицких казаков, от которых Пугачев получил высокий кредит доверия. Для остального же люда достаточно было уверений казаков, издавна служивших объектом народной идеализации. Так, пугачевец Иван Творогов на допросе показал: «Злодея почитал я прямо за истинного государя Петра третьего, потому, во-первых, что яицкие казаки приняли и почитали его таким; во-вторых, старые салдаты, так, как и разночинцы, попадающие разными случаями в нашу толпу, уверяли о злодее, что он подлинной государь; а, в третьих, вся чернь, как-то: заводские и помещичьи крестьяне, приклонялись к нему с радостию и были усердны, снабжая толпу нашу людьми и всем тем, что бы от них ни потребовано было, безоговорочно». О том же слова другого Ивана – видного бунтовщика Белобородова, что хотя «он в лицо ево и не признал, однако, по уверению Голева и Тюмина, как они служили при бывшем императоре в гвардии, считал и в мыслях за истинного государя, да и другим во уверение объявлял». И подобным сообщениям несть числа.

В условиях признания венценосных запросов харизма Пугачева удвоилась сакральной ценностью царской власти, а высокая самооценка стала завышенной, что, несомненно, придало уверенности всем его поступкам. Об этом однозначно говорят красноречивые свидетельства источников: «Потом, вошел в церковь, приказал попам служить молебен и на ектениях упоминать себя государем, а всемилостивейшей государыни высочайшее имя исключить». Или, как это было в Алатыре, когда после взятия города, Пугачев первым делом «велел отрубить голову городничему, а на утро следующего дня согнать народ в собор приносить присягу. Собрался народ, собор переполнен, только посредине дорожка оставлена, царские двери в алтарь отворены. Вошел Пугачев и, не снимая шапки, прошел прямо в алтарь и сел на престол; весь народ как увидел это, так и пал на колени – ясное дело, что истинный царь, тут же все и присягу приняли».

Прочному вживанию Пугачева в образ Петра III также способствовал его внешний вид. Нарядная одежда становилась важным элементом обоснования его претензий на царское имя. По словам очевидцев, он отличался от других «богатым казачьим, донским манером, платьем и убором лошадиным». Позже Пугачев привез из Яицкого городка «красную ленту, такую, какие <…> на генералах видал, и ту ленту надевал он на себя под кафтан». Чтобы нарядить «царя-батюшку» казаки привезли ему «бешмет коноватной, зипун зеленой суконной, шапку красную, кушак, а сапоги были куплены Мясниковым». Неслучайно, в казачьем фольклоре повстанческий вождь и «по обличью» был царем: «Парчевый кафтан, кармазинный зипун, полосатые канаватные шаровары запущены за сапоги, – а сапоги были козловые с желтой оторочкой <…> шапка на нем была кунья с бархатным малиновым верхом и с золотой кистью, – а кафтан с зипуном обшиты широким в ладонь, прозументом».

«Портрет Пугачева, написанный поверх Портрета Екатерины II». Мистификация XIX века

Но однажды признанному государем, Пугачеву, как и любому другому успешному самозванцу, необходимо было постоянно поддерживать высокое реноме в глазах «подданных». О таких попытках свидетельствуют, например, его именные манифесты и указы. Вчитаемся и вдумаемся в них: «Точно верьте: в начале бог, а потом на земли я сам, властительный ваш государь», – убеждал он башкир Оренбургской губернии в указе от 1 октября 1773 г. Иногда в заявлениях самозванца доходило едва ли не до самообожествления: «Глава армии, светлый государь дву светов, я, великий и величайший повелитель всех Российских земель, сторон и жилищ, надо всеми тварьми и самодержец и сильнейшей своей руке, я есмь», – безапелляционно утверждалось в преамбуле именного указа атаману В.И. Торнову в декабре 1773 г. В увещании пугачевского полковника Ивана Грязнова жителям Челябинска можно найти любопытный параллелизм повстанческого Петра III и Мессии: «Господь наш Иисус Христос желает и произвести соизволяет своим святым промыслом Россию от ига работы, какой же, говорю я вам – всему свету известно».

Поскольку аутентичность «императора казаков» не вызывала сомнений повстанцев, он считал себя вправе быть верховным распорядителем жизней и судеб. Потому полагал возможным распоряжаться душами людей – печься об их спасении («И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни»), либо лишать их такой возможности. Обратим внимание на текст казачьей исторической песни «Поп Емеля», главный персонаж которой, обращаясь к казакам, просит: «Головы рубите, а душ не губите». Вероятно, сознанием права вершить «высший суд» следует объяснить неоднократные публичные угрозы «изменникам»: «А когда повелению господина скорым времянем отвратите и придете на мой гнев, то мои подданные от меня, не ожидав хорошее упование, милосердия б уже не просили, чтоб на мой гнев в противность не пришол; для чего точно я присягаю именем божиим, после чего прощать не буду, ей, ей»; «Кто не повинуется и противится: бояр, генерал, майор, капитан и иные – голову рубить, имение взять». Причем слова Пугачева не расходились с делами и становились весомым подспорьем народной веры в своего лидера. Тимофей Мясников вспоминал, как в первые же дни бунта «самозванец повесил двенатцать человек. Тогда все бывшие в его шайке пришли в великой страх и сочли его за подлинного государя, заключая так, что простой человек людей казнить так смело не отважился бы». Поэтому рядовые повстанцы часто не решались на самовольное пролитие крови пленников, дожидаясь появления «третьего императора». Казак Иван Ефремов в подробностях повествовал о таких типичных расправах в Яицком городке, которые начались лишь после того, как «приехал из Берды и злодей Пугачов».

Во всех соответствующих примерах решительность, твердость и безжалостность предводителя символизировали так называемую «царскую грозу», считавшуюся прямой обязанностью надежи-государя. Об этом, например, говорилось в указе от 17 октября 1773 г., адресованном администрации Авзяно-Петровского завода: «А ежели моему указу противиться будите, то вскорости восчувствуити на себя праведный мой гнев, и власти всевышняго создателя нашего избегнуть не можете. Никто вас истинным нашия руки защитить не может». «Праведный гнев» – это ведь и есть «царская гроза», подкрепленная претензией на сакральный статус. Отсюда и патетика пугачевских указов: «А ныне ж я для вас всех един ис потеренных объявился и всю землю своими ногами исходил и для дарования вам милосердия от создателя создан. То, естли кто ныне понять и уразуметь сие может о моем воздаваемом вам милосердии, и всякой бы, яко сущей раб мой, меня видеть желает».

Выдавая себя за Петра III, Пугачев полностью входил в исполняемую роль, что отразилось на характере взаимоотношений с окружением. Дистанция от простонародья – он все же государь, вызывала психологическую тягу пугачевцев к вождю, стремление быть к нему поближе, заслужить его благосклонность либо ненавязчивым советом незаметно воздействовать на принимаемые решения. Но одновременно с этим – нарочитая доступность, которая часто шла ему во вред. Оказывается, хоть он и «помазанник Божий», ничто человеческое ему не было чуждо. Примером последнего рода можно считать женитьбу на казачке Устинье Кузнецовой, которая буквально ошеломила многих восставших: «Народ тут весь так как бы руки опустил, и роптали, для чего он не окончав своего дела, то есть не получа престола, женился». А потому, утверждал Творогов, «с того времени стали в нем сумневатся». В унисон звучат и слова его тезки Ивана Почиталина о том, как «в народе зделалось сумнение, что Пугачев не государь, и многие между собою говорили, как же етому статца, чтоб государь мог женитца на казачке, а потому многие начали из толпы его расходится, и усердие в толпе к ево особе истреблялось». Сомнения оказались столь сильными, что и десятилетия спустя казачий фольклор помнил, что именно «женитьбой своей он всю кашу испортил. Как только узнали, что он женится на Устинье Петровне, так все и запияли: „Какой он царь“, все заговорили, „коли от живой жены женился!“ Женитьбой, ничем другим, он и подгадил сам себе».

Несмотря на отдельные промахи, у названного «императора» продолжали появляться тысячи почитателей и верных соратников. Ради своей святой веры они готовы были идти до конца, как например, крепостной крестьянин Василий Чернов, который «под жестоким мучением во все продолжительное время упорствовал назвать Пугачева злодеем, почитая ево именем государя Петра третияго». Безусловными факторами народного доверия были неустрашимость, неуязвимость и успешность вождя. Его, словно бы, мистические способности подтверждались неоднократными побегами из тюрем в период «злополучных» странствий: «Несколько раз арестованный, он умел так говорить с часовыми, что они бежали вместе с ним. Как здесь не вспомнить о заветном слове, против которого не могли устоять замки и запоры?!». В 1773–1774 гг. убежденность пугачевцев в том, что движение возглавляет император Петр III, крепла по мере успехов в борьбе с правительственными силами. Повстанцы рассуждали, что «если б это был Пугач, то он не мог бы так долго противится войскам царским». «Притом же все были поощряемы ево смелостию и проворством, ибо когда случалось на приступах к городу Оренбургу или на сражениях каких против воинских команд, то всегда был сам напереди, нимало не опасаясь стрельбы ни из пушек, ни из ружей. А как некоторыя из ево доброжелателей уговаривали ево иногда, чтоб он поберег свой живот, то он на то говаривал: „Пушка де царя не убьет! Где де ето видано, чтоб пушка царя убила?“». Приписной заводской крестьянин Семен Котельников на допросе «вразумлял» следователя: «Да и потому каждому разуметь можно, что, естли бы де подлинно не государь был, то бы давно полки были присланы; а хотя де две роты с майором присланы, и те безъизвестно пропали <…> его высокопревосходительство, господин генерал-аншеф и разных ординов кавалер, Александр Ильич Бибиков съехался з государем и, увидя точную ево персону, устрашился и принял ис пуговицы крепкого зелья, и умер». Так и казачьи предания еще в середине XIX века хранили будто бы неопровержимые доказательства «истинности» Пугачева/Петра III: «его многие из наших казаков признавали, и он многих признавал. К примеру, спросит, бывало, он: „а жив ли у вас сотник, иль-бо старшина такой-то?“ Скажут: „жив!“ „А где он?“ спросит. „Позовите-ка его ко мне!“ И приведут, бывало, к нему, кого спросит. „Здравствуй, говорит, Иван иль-бо Сидор!“ Тот скажет: „Здравствуйте, батюшка!“ „А что, спросит, цел ли у тебя жалованный ковш (иль-бо сабля жалованная), что я тебе пожаловал, когда ты, тогда-то вот, приезжал в Питер с царским кусом?“ „Цел, батюшка!“ скажет тот, и тут-же вынет из-за пазухи, иль-бо домой сбегает и принесет жалованный ковш, иль-бо другое что, чем жалован был в Питере <…> Как же он не царь-то был, есть когда знал, кто, когда и чем жалован был?».

Если военные победы работали на повышение «рейтинга» повстанческого вождя и способствовали росту всего повстанческого движения, то поражения незамедлительно приводили, выражаясь по-современному, к снижению «котировок» пугачевских «акций». Из множества типовых примеров сошлюсь на рассуждения заводского крестьянина Харитона Евсевьева: «а как Волгу переехали, то он стал помышлять, что то есть не государь, да и что везде он войсками разбиваем». Получается, что пока «Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием», все было в порядке. Бунтовщики убеждались, что предводитель сохраняет сакральную силу. Когда же магическое могущество, как казалось, покинуло «царя», когда его армия и отряды многочисленных «пугачей» стали терпеть одну неудачу за другой, настроения полярно переменились.

Немалую роль в разоблачении самозванства Пугачева/Петра III играла официальная пропаганда, цель которой заключалась в том, чтобы «в каждом селении высочайшими ее и. в. печатными манифестами о том воре и злодее Пугачеве з доволным истолкованием простому народу сверх прежнего еще публиковать». Активная PR-компания в целом имела успех, отваживая часть простолюдинов от поддержки «сатанинского изверга». В руках дворянской России развенчивание с использованием символического языка традиционной культуры оказалось действенной мерой. Из показаний яицкого казака Козьмы Кочурова известно: «Во все время его бытия в злодейской толпе, самозванца щитал он, по словам других, за истинного царя, но то только некоторое сумнение ему наводило, что он ходил в бороде и в казачьем платье, ибо он слыхал, что государи бороду бреют и носят платье немецкое <…> Теперь же, видя, что войско против его вооружается и не признает за царя, щитает его так, как в указах об нем публиковано, – за вора и обманщика, донского казака Пугачева».

Вооруженные казаки. Художник Йозеф Брандт (1841–1915)

Трагедия Пугачева заключалась в том, что явленный претендент должен был ежедневно, ежеминутно доказывать «царское» величие. Эмоциональное напряжение и невозможность постоянной убедительной аргументации порождали сомнения в том, во имя кого еще вчера народные низы готовы были идти на смерть. Помимо военно-технического превосходства царских войск, психологическое опустошение пугачевцев, пожалуй, стало главным фактором поражения. Самозванческая интрига исчерпала мобилизующий потенциал и больше не могла питать боевой дух бунтовщиков. На попытки Пугачева по-прежнему играть роль «третьего императора» казаки теперь ответили решительным отказом: «Нет, нет! полно! Уже не хотим больше проливать крови! <…> Полно уж тебе разорять Россию и проливать безвинную кровь!». Однако прежде, чем стать жертвой предательства, «царю-батюшке» представилась удобная возможность бежать, доказать, что удача все еще на его стороне, как не раз бывало в его беспокойной биографии. Он «огленулся, между тем, и видя, што казаки немного поотстали <…> чухнув лошадь и съворотя с дороги, поскакал в степь мелким камышом».

Дальнейшая судьба недавнего кумира оказалась в зависимости только от его собственной ловкости. Я, вскричав ехавшим позади меня казакам: «Ушол! Ушол! – вспоминал участник поимки Творогов, – чухнув и свою лошадь за ним». Но прежде неизменно благосклонная фортуна, ныне, как видно, решила отвернуться от Пугачева, догнав его, «связали злодею руки назад». И все-таки это был еще не конец развязки. Незаметно сумев вооружиться, он попытался прорваться на свободу и решительно кинулся на одного из заговорщиков – Василия Федулева, «уставя в грудь пистолет, у которого и курок спустил, но кремень осекся». После такого недвусмысленного «знака свыше» заговорщикам, да и самому «императору казаков», вряд ли требовались еще более весомые доказательства тому, что сакральные силы самозваного Петра III раз и навсегда иссякли. В донельзя наэлектризованной атмосфере ему оставалось лишь безропотно принять неизбежность последствий.

8 сентября 1774 г. арестованный группой бывших соратников, он вскоре был передан в руки властей. После изнурительных допросов в Яицком городке и Симбирске, в ноябре месяце его доставили в Москву и поместили в тюремной камере в здании Монетного двора. 10 января 1775 г. Емельян Иванович Пугачев, проделавший непростой путь от донского казака до народного «царя-батюшки», на Болотной площади древней столицы был казнен по приговору суда. И только в благодарной памяти устных преданий уральского казачества сохранилась неизбывная вера в очередное чудесное спасение «истинного государя» Петра Федоровича.

Захаров Виталий Юрьевич,

доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ им. Н. Э. Баумана; профессор кафедры истории России МПГУ; профессор кафедры истории МАИ

Движение декабристов: дискуссионные аспекты

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные со становлением и развитием Декабристского движения в России: появление и структура тайных организаций, воззрения их участников, программные установки, результаты и значение Движения для социально-политической истории страны. Отдельно освещается тема актуальности программы декабристов – как с точки зрения разрешения современных общественных проблем, так и с точки зрения перспективы обновления российского общества.

Ключевые слова: Декабристы, декабризм, восстание декабристов, восстание на Сенатской площади, тайные общества в России, Северное общество, Южное общество, Конституция, Русская Правда.

Восстание декабристов в историографии и публицистике традиционно рассматривается как первое революционное выступление в истории России. Но так было не всегда. Первоначально после следствия и судебного процесса по делу декабристов суть и значение их движения всячески замалчивались по вполне понятным причинам. Пришедшему к власти при драматических событиях Николаю I было выгодно представить декабристов в глазах общественного мнения некоей кучкой отщепенцев, нахватавшихся западных либеральных идей, оторванных и от дворянства, и от народа, «исторической случайностью», не имевшей никаких шансов на успех. Себя самого Николай I позиционировал как выразителя вековых государственных устоев, на которые покусились декабристы. Поэтому его победа в событиях 14 декабря 1825 г. объявлялась закономерной и предопределённой всем ходом российской истории. Именно эта позиция была выражена в первом серьёзном труде о движении декабристов, претендовавшем на научность, вышедшим в 1857 году из-под пера чиновника II Отделения собственной его императорского величества Канцелярии Модеста Корфа, одноклассника А. С. Пушкина по Царскосельскому лицею. В нём выражалась официальная позиция властей по отношению к декабристам, отличавшаяся ярко выраженной консервативно-охранительной направленностью. Примечательно, что до этого момента о декабристах вообще было запрещено упоминать на страницах печати.

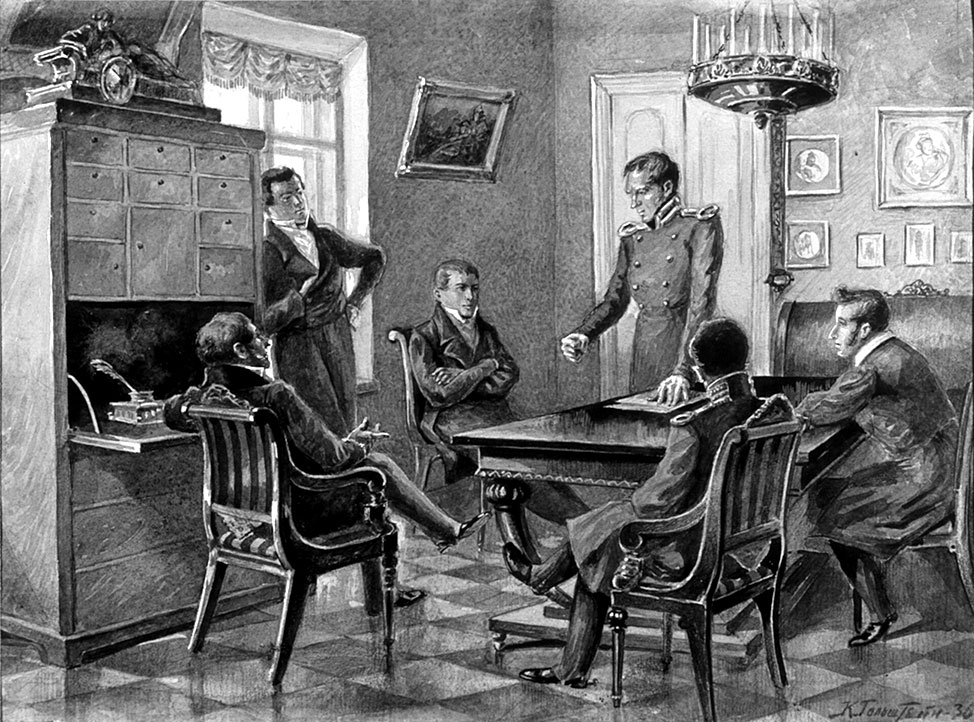

Так будет же республика. Выступление Павла Пестеля на собрании Северного общества в Петербурге

Правительственная концепция вызвала возмущение остававшихся в живых на тот момент декабристов. М. А. Фонвизин, А. Е. Розен, А. Ф. Бригген и другие занялись написанием мемуаров, в которых доказывалась закономерность появления оппозиционного движения после Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. в ответ на отказ правительства Александра I от проведения реформ и переход к консервативной политике, олицетворением которой стал реакционный режим «аракчеевщины». При этом тот же М.А. Фонвизин доказывал, что одно из главных программных требований декабристов – установление конституционной формы правления – не является слепым заимствованием западных либеральных идей в чистом виде, а восходит к традициям «народоправства», начиная с республиканского Новгорода и Пскова и заканчивая проектами ограничения самодержавия в XVIII века (проекты «верховников» 1730 г., графа Н. И. Панина 1760-70-х гг. и др.). В их трудах декабристы предстают прежде всего реформаторами, которые пытались всячески поддерживать реформаторские замыслы Александра I, и вынужденно перешли к деятельности революционного характера из-за перехода правительства к ярко выраженной реакционной политике. Такую трактовку появления и развития декабристского движения поддержали либерально настроенные историки, например А. Н. Пыпин и В. И. Семевский, разработавшие либеральную концепцию декабризма (декабристы были мирными реформаторами, пытавшимися помочь правительству в проведении реформ, вынужденно перешедшие к революционным способам политической борьбы). Одновременно появилась и третья трактовка сущности декабристского движения, восходящая к трудам А. С. Герцена, согласно которой оно объявлялось первым революционным движением в истории России. Затем она нашла продолжение в трудах В. И. Ленина, который рассматривал движение декабристов как первый этап революционного движения в России, продолжением которого стал разночинский этап (деятельность народников), а затем пролетарский (деятельность РСДРП на основе марксистской идеологии). По вполне понятным причинам именно «революционная концепция» полностью преобладала в советской историографии. Декабристы как предшественники народников и большевиков оказались в центре внимания советских историков. Декабристское движение было изучено максимально подробно со всех возможных сторон, выявлены причины его появления, этапы развития, подробно проанализированы программные документы, биографии наиболее ярких представителей этого движения, планы захвата власти и причины поражения. В этой связи стоит отметить исследования М. В. Нечкиной, Н. М. Дружинина, Н. Я. Эйдельмана, В. А. Фёдорова, Я. А. Гордина, Л. М. Ляшенко, действительно внёсших огромный вклад в изучение декабристского движения. Само оно рассматривалось как исключительно прогрессивный этап в развитии русской общественно-политической мысли.

Однако после распада СССР в связи с крушением господствующей идеологии марксизма-ленинизма в 1990-е и 2000-е гг. появилось значительное количество работ, критически оценивавших значение декабристского движения. В этой связи стоит отметить работы О. И. Киянской, которая фактически возродила консервативно-охранительную концепцию движения декабристов, акцентируя внимание на их изолированности от общества, утопичности программных документов, экстремизме П. И. Пестеля и К. Ф. Рылеева и т. д. Подобный подход совпал по времени с общим креном политической конъюнктуры в направлении консерватизма, поэтому не удивительно, что именно О. И. Киянская была приглашена консультантом скандально известного фильма «Союз Спасения», в котором декабристы, по сути, показаны кучкой «золотой молодёжи», которой захотелось острых ощущений и ещё большей власти, ради чего они и подняли восстание на Сенатской площади.

Подобный примитивизм в показе серьёзнейшего этапа исторического развития страны отнюдь не случаен. Современный политический режим при отсутствии внятной идеологии ориентирован на сохранении политической стабильности внутри страны. Отсюда отрицательное отношение к революционному движению и радикальному реформаторству в прошлом на разных этапах исторического развития России, подрывавших эту самую стабильность. Поэтому востребованными оказались те историки, типа О. И. Киянской или О. И. Елисеевой, которые в угоду конъюнктуре, уловив общую волну запросов, идущих «сверху», занялись откровенным «развенчиванием марксистко-ленинских догм» в данном случае в отношении декабристов.

Например, в публицистических выступлениях О. И. Елисеевой упор делается на обвинение декабристов в обмане солдат, которых они вывели на Сенатскую площадь под лозунгами поддержки «хорошего царя» Константина, чьи права на престол попраны «плохим царём» Николаем; в откровенном лицемерии, выразившемся в том, что, выступая в программных документах за отмену крепостного права, ни один декабрист не воспользовался указом о вольных хлебопашцах и не отпустил своих крестьян на свободу; в их общей безответственности и опасности из-за их действий развязывания гражданской войны; политическом экстремизме (на примере П. И. Пестеля с его наполеоновскими замашками); малодушии и трусости, проявленной на допросах, когда большинство арестованных декабристов соревновались в правдивости показаний и буквально «топили» друг друга и т. д.

На первый взгляд, звучит довольно убедительно. Обвинения, действительно, серьёзные. И нужно признать, что это как раз те «неудобные» вопросы и эпизоды, которые зачастую обходили стороной представители советской историографии. Выходит, и в самом деле декабристы были совсем не теми «рыцарями без страха и упрёка», какими их рисовало ни одно поколение советских историков? Не будем торопиться с выводами и попробуем разобраться с вышеобозначенными проблемами, сделав это по возможности максимально объективно, без политической и идеологической ангажированности, взвешивая и анализируя все аргументы «за» и «против».

Начнём с анализа причин возникновения движения декабристов. Суммируя мнения историков, изучавших этот вопрос, можно выделить следующие причины.

– Распространение идей философии Просвещения в России со 2-ой пол. XVIII в., деятельность российских представителей этой идеологии (прежде всего, Д.И. Фонвизина и А.Н. Радищева) и их влияние на формирование мировоззрения представителей молодого поколения дворян (идеи разумности политического устройства, равенства всех людей перед законом, верховенства права и закона и др.).

– Патриотический подъём во время Отечественной войны 1812 г., осознание огромной роли простого народа в победе в этой войне, несправедливости положения крестьян при крепостном праве, когда они были лишены элементарных человеческих прав и были беззащитны перед произволом помещиков.

– Знакомство молодых офицеров русской армии с политической и правовой системой стран Западной Европы во время Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. и осознание отсталости и несправедливости существующего социально-политического устройства в России (самодержавие и крепостное право);

– Популярность и распространение масонства среди российского дворянства, идеология которого перекликалась с идейными установками философии Просвещения (идеи равенства и братства, взаимопомощи, нравственного самосовершенствования и др.); структура масонских лож была использована в качестве образца при создании тайных декабристских обществ.

Первые декабристские организации возникли вскоре после окончания Заграничных походов на основе офицерских артелей взаимопомощи, популярных в гвардейских и армейских полках («Союз русских рыцарей», «Общество истинных и верных сынов Отечества» и др.). В 1816 г. возник так называемый «Союз Спасения», который считается предтечей всех последующих декабристских организаций. Первоначально главной целью этих объединений было «способствование правительству в проведении реформ» с помощью объединения усилий активных сторонников реформирования страны среди дворянства, повышения собственного образовательного и нравственного уровня и т. д. Организации эти были малочисленными, насчитывали по 20–30 человек, а по структуре напоминали масонские ложи с разной степенью посвящения участников в цели общества.

В «Союзе Спасения» появилась и своеобразная программа-максимум: ликвидация в будущем самодержавия и крепостного права, переход к конституционной форме правления, ликвидация сословного строя, введение прав и свобод личности. Конкретные методы достижения целей находились в стадии разработки, но в основном сводились к мирной пропаганде своих идей, формированию прогрессивно настроенного общественного мнения и оказанию помощи правительству в проведении реформ, опять же через формирование соответствующего общественного мнения. Впрочем, в 1817 г. произошёл так называемый инцидент с «Московским заговором», когда в ответ на распространявшиеся слухи о намерении Александра I включить в состав Царства Польского ряд украинских и белорусских земель, ряд членов «Союза Спасения» (например, И. Д. Якушкин, М. С. Лунин и князь Ф. П. Шаховской) добровольно вызвались уничтожить монарха – предателя национальных интересов России, слишком заигравшегося с поляками и чрезмерно потворствовавшего польским националистам в ущерб интересам России. И хотя всё ограничилось только бурным обсуждением этой проблемы в Хамовнических казармах, тем не менее, данный инцидент показал возможность применения частью будущих декабристов насильственных методов достижения целей. Кроме того, в ходе этих дебатов члены «Союза Спасения» осознали, что в силу элитарности и малочисленности организации, любые попытки захвата власти будут тщетными и заранее обречёнными на провал.

Поэтому в 1818 г. было принято решение о трансформации «Союза Спасения» в новое полусекретное общество с более массовым составом и более обширным кругом деятельности. Новое общество получило название «Союз благоденствия» и просуществовало до конца 1820 г. Официальной целью, как и в предыдущем случае, провозглашалась помощь правительству в реформаторской деятельности и просветительская деятельность. Однако в уставе общества, получившем название «Зелёная книга» по цвету обложки и переплёта, была секретная часть, известная только особо избранным членам общества – ликвидация крепостного права и самодержавия, переход к конституционной форме правления, отмена военных поселений и рекрутской повинности. В руководящее ядро общества входили в основном бывшие участники «Союза Спасения» П. И. Пестель, А. Н. и Н. М. Муравьёвы, С. П. Трубецкой и другие. Отличия от «Союза Спасения» заключались в ориентации на привлечение возможно большего количества участников для более эффективного воздействия на общественное мнение. Для этого каждый член общества должен был посвятить себя активному участию в выбранной сфере деятельности: культурно-просветительской, научной, литературной, служебной и т. д. Для этого планировалось создать соответствующие дочерние общества, ярким примером которых являлось литературное общество «Арзамас» (в него входили кн. П. А. Вяземский, А. С. Пушкин и другие, либерально настроенные на тот момент, писатели и поэты). Создавались также ланкастерские школы обучения солдат грамоте, а фактически их идейной обработки в оппозиционном духе. Кроме того, одним из методов достижения поставленной цели была так называемая политика гувернаментализма, суть которой заключалась в том, что, если представится возможность, не отказываться от занятия должностей в военной или гражданской службе и максимально продвигаться по служебной лестнице, увеличивая влияние членов «Союза Благоденствия» в государственном аппарате управления и в армии. Например, П. И. Пестель занял должность полковника Вятского полка, М. С. Лунин стал флигель-адъютантом великого князя Константина Павловича, И.И. Пущин, друг А. С. Пушкина по Царскосельскому лицею, стал чиновником по судебному ведомству, Г. С. Батеньков стал секретарём М. М. Сперанского по департаменту законов Госсовета и Особому комитету по управлению Сибирью. Цель вполне понятна – постепенно подчинить аппарат управления изнутри и тем самым реализовать цели общества. Планировалось перетянуть общественное мнение (разумеется, дворянское) на свою сторону в течение 15–20 лет. Тем самым предполагалось достичь целей общества постепенно, с помощью давления на правительство и привлечения на свою сторону общественного мнения, а главное, ненасильственными методами.