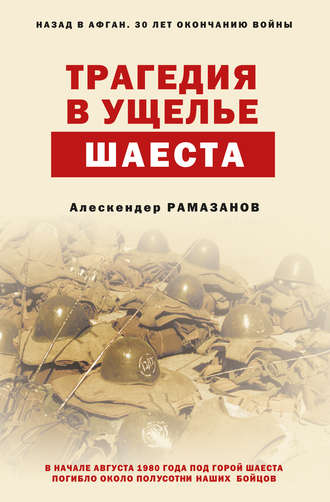

Алескендер Рамазанов

Трагедия в ущелье Шаеста

Гвардии старший лейтенант Виталий Назаренко

(Выписка из «Книги Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане»)

«Назаренко Виталий Константинович, старший лейтенант, командир мотострелковой роты, род. 20.11.1953 г. в г. Хабаровске. Русский. В Вооруженных силах СССР с 31.8.1971 г. Окончил Дальневосточное ВОКУ. В Респ. Афганистан с февраля 1980-го. Его рота 31.7.1980 действовала в качестве головной походной заставы, при выдвижении по указанному маршруту была внезапно обстреляна и остановлена мятежниками. В завязавшемся жестоком бою Н. умело и уверенно командовал ротой и обеспечил вступление в бой главных сил батальона. Находясь на КНП роты, Н. был смертельно ранен. Нагр. орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на родине».

Для справки. Книга Памяти составлялась на основании данных, представленных военкоматами, ветеранскими организациями и близкими погибших воинов. Первоисточником являлись те же письма командования из войсковых частей. Эти письма были скупы, осторожны, обтекаемы и подвергались цензуре. Более полное описание заслуг или подвига военнослужащего мог бы дать наградной лист (представление к государственной награде), но эти документы имели гриф «Секретно по заполнении».

«Похоронка»

Ниже приводится текст извещения о гибели капитана А. Жукова, начальника штаба 783-го орб. Фотокопию документа предоставила вдова офицера Наталья Жукова. Пожелтевшая половинка стандартного листа, графы с подстрочниками и все та же фиолетовая копировальная бумага. Угловой штамп и время исполнения документа отсутствуют (орфография документа сохранена).

«ИЗВЕЩЕНИЕ № (неразборчиво)»

Прошу известить гр. ЖУКОВУ Наталью Алексеевну, проживающую (проживающего) в г. Душанбе, ул. Маяковского, 37, кв. 13, в том, что ее (его) муж, начальник штаба в/ч пп 53336 ЖУКОВ Александр Васильевич, 1952 г. р., выполняя боевое задание, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 3 августа 1980 г.

Печать войсковой части пп 53336

ВРИО командира войсковой части полевая почта 53336

(воинское звание неразборчиво)

(подпись) СЛОБОДЯНЮК ВРИО начальника штаба войсковой части пп 53336 капитан (подпись) НАЗАРЕНКО.

Для справки. Извещение о гибели капитана Жукова подписал его невольный преемник капитан Л. Назаренко. Правда, непонятно, какого числа. И уж совсем нехорошо, что этот документ, предназначенный для военного комиссара Душанбе, был вручен непосредственно жене погибшего капитана без каких-либо объяснений. О военной судьбе капитана Жукова будет рассказано подробнее, а пока представим себе состояние молодой женщины с двумя малыми детьми на руках, которая получает вторую похоронку, где о гибели ее мужа сообщается за его же подписью! (Из-за чьей-то оплошности семье была отправлена «похоронка» на старом бланке, заранее подписанном А. Жуковым. – Прим. авт.) Представьте себе вдову у гроба, который не разрешают вскрыть, а окошечко в нем замазано изнутри белой краской. Да и гроб намного короче, чем капитан был при жизни…

А такой вот нюанс. Когда Наталья Жукова пришла оформлять страховку на погибшего мужа, «канцелярская крыса» отчетливо сказала: «Вот ради чего они отпускали мужей в Афган»…

Александр Кривов, 783-й орб

«Вас ввели в заблуждение относительно моего участия в данной операции. Я служил в четвертой роте. А участвовали в операции 1-я, 2-я и 3-я роты. Из нашей роты на операции был только рядовой Рахимов в качестве переводчика, он погиб. Я в этот день был дежурным по батальону и только принимал погибших. Помню, доставили начальника штаба (он погиб первым), а потом в течение дня остальных».

Для справки. Возможно, следует читать не «в течение дня», а суток? К погибшим разведчикам первой роты удалось подойти только утром 4 августа.

«Выдай эти события за Отечественную…»

(Июль 1981-го, редакция газеты 201-й мсд «За честь Родины»)

«Политотдел недоволен. Мало героических примеров в газете. – Редактор выложил стопку пожелтевших листов. – Это копии наградных, сделай заметки по каждому. Ребята – герои, погибли».

«Коля, нам раненых не показать! В окружной газете тельняшку на фото замазывают, мол, нет десантуры в Афгане! Нет войны. А здесь – «пал смертью храбрых»!»

«Ну, выдай за Отечественную, как в окружной газете, или за Гражданскую, с басмачами, это еще интересней».

«А за Куликовскую?» – огрызнулся я, но редактор уже был далеко… Последняя надежда, что наградные листы не имеют грифа «секретно по заполнении», отпала сама собой. Это были представления к знаку ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», а следовательно, как и все в комсомоле, – доступными для общего пользования.

Бледно-фиолетовых копий было не менее двадцати. Описания подвигов сводились к тому, что военнослужащий (имярек, год рождения, национальность, воинская специальность и пр.), проявив мужество (стойкость, отвагу, героизм), выполняя интернациональный долг, погиб 3 августа в бою с мятежниками у д. Шаеста. В двух листочках упоминался уездный город Кишим.

На карте-пятикилометровке Кишим значился. Я даже успел в нем побывать по пути в Файзабад, а вот Шаеста куда-то исчезла. Ладно, дело обычное. Уже был опыт. Как-то вышли по карте в одну «точку», да еще сборной колонной, и если бы задницей не почувствовал, что не туда «летим», то и рассказа этого не было бы.

Советская армия чем была сильна? Ворчи, ругай начальство, но приказ выполни. Нет, не за совесть или страх, просто в ином случае рано или поздно будешь спрашивать сам себя: кто ты и для чего ты есть? За сущность, значит. Я поплелся через взлетную полосу к старшему лейтенанту Хмелевскому, освобожденному секретарю комсомольской организации 783-го отдельного разведывательного батальона, выяснять подробности героической гибели его сослуживцев.

Для справки: 783-й отдельный разведывательный батальон сформирован 1 декабря 1972 года. 22 апреля 1975 года Указом Президиума ВС СССР батальону вручено Боевое Знамя части.

С 14 февраля 1980 года батальон находился в Афганистане и последним покинул его территорию 15 февраля 1989 года, замыкая вывод советских войск из ДРА на участке госграницы Хайратон – ОКПП «Термез».

С 1990 по 2000 год 783-й отдельный разведывательный батальон принимал активное участие в защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения в Республике Таджикистан, осуществлял охрану важных государственных объектов, провел ряд антитеррористических операций, обеспечивал безопасность передвижения колонн с беженцами и гуманитарной помощью.

Упомянутая мной газета – многотиражка 201-й мотострелковой дивизии. В 1943–1945 гг. (Ленинградский фронт) называлась «Красноармейское слово», в 1980–1989 гг. (Афганистан) – «За честь Родины», с 1993-го по настоящее время – «Солдат России» (печатный орган 201-й российской военной базы в Таджикистане, Душанбе).

«Лучше не спрашивай!»

«Старший лейтенант Хмелевский – сущий Дон-Кихот в молодости. Долговязый, угловатый, пшеничные усы торчком. Образ усиливала фуражка с высокой тульей, необмятая полушерстяная полевая форма того времени и портупея с большой черной кобурой. В тот день Хмелевский дежурил по части. Радость его при встрече была искренней, поскольку комсомольцам всегда не хватало рисовальной и писчей бумаги, фотопленки и реактивов, а в газете всем этим можно было разжиться за сухой паек, мыло и прочее. Да и вообще, политработники в Афганистане быстро находили друг с другом общий язык. Не потому, разумеется, что «ворон ворону…», а скорее из тоски душевной. Ну кто же способен откровенно поговорить с замполитом, если не его собрат. Командир, а тем более солдат, еще подумает. Это контрразведчику надо выкладывать все про всех и про себя и быстрее, а политработнику по душе, по желанию, значит. Многие не желали.

– Меня тогда еще не было. Шаеста – в августе прошлого года, а я в декабре пришел, – подозрительно быстро открестился Хмелевский.

– Ну, хоть что-то знаешь. И не говори, что ни слухом ни духом… Тут двадцать «двухсотых» оказалось, что там произошло?

Хмелевский нервно оглянулся.

– Понимаешь, есть договор у «стариков» о Шаесте поменьше рассказывать. А «двухсотых» там было сорок восемь или сорок девять. Наши и еще со сто сорок девятого полка, вертолет, говорят, на склоне навернулся тоже. Ну и раненых полсотни. Было так, что мне, конечно, известно. Вошли рано утром в ущелье, а там засада. Так и выбили тех, кто шел впереди. Трупы только через день удалось вытащить, когда «духи» ушли. Не подпускали…

– Что, связи не было? Помощь вызвали бы!

– Была связь. Но убежала. Правда или нет, но говорят, что радиостанцию они на ишака погрузили, а тот при обстреле взбрыкнул, сбежал. А потом поздно было. Комбата старого сняли, в Союз отправили. Еще говорили, что комбата чабан предупредил о засаде, но он не поверил. Многие сразу погибли, в первые часы. В штабе тоже не поверили поначалу, что там такое творится. Вот все, что я знаю.

– Кто-то же остался сейчас из очевидцев? Офицеры? Расскажут?

– Попробуй, только не нарвись. Говорю же тебе, не принято язык развязывать, «табу» на этом деле. Ватманом не поможешь? И красочки типографской, разной. Белая у меня есть.

Зря я Хмелевскому не поверил. В тот же день выслушал парочку настороженных и даже презрительных вопросов: «А зачем тебе это надо?» К вечеру и вовсе было отеческое внушение интеллигентного на вид начальника дивизионной контрразведки, чьи апартаменты примыкали к политотделу. Все, что удалось выяснить, изложено выше. Да, еще появилась фамилия неудачливого комбата – майор Кадыров. По рассказам, после таких потерь его понизили в должности до замначальника штаба батальона, а потом и вовсе отправили в Союз. Он-то и командовал этой батальонной операцией у таинственной Шаеста. Еще был упомянут кишлак Яварзан. Этот, слава топографам, на карте был указан при дороге южнее Кишима. Шаеста на карте потом нашлась, но это была гора-трехтысячник».

Собственно, на этом афганская часть истории о бое у Шаеста заканчивается. Приведу тому две причины. Я был молод, подготовлен телом и духом к испытаниям и хотел писать о том, что видел сам, в чем принимал участие. Считал в то время постыдным делом, находясь на войне, писать о ней по рассказам других. А еще опасался «неудобными» расспросами насторожить разведчиков, поскольку выходы «на боевые» с ними были наиболее интересными, могли бы попросту и не взять. О нас ведь как часто думали: не все следует видеть журналисту, обязательно разболтает! Или что-нибудь придумает. Или вообще не поймет, что к чему.

Я, к примеру, не сообразил в ту пору, что 3 августа 1980 года закрывались Олимпийские игры в Москве, те самые, что проигнорировали США и иже с ними. Они, видите ли, обиделись на СССР из-за нашего военного присутствия в Афганистане.

Может быть, именно в этом причина, что руководство Вооруженных сил по указке сверху замолчало трагические события в Бадахшане? Попробуй сообщи всенародно в такой праздник, что, пока парит над Москвой толстый резиновый Миша, в Афгане, неподалеку от границы великой державы СССР, душманы убивают роту советских разведчиков. И это в Афганистане, где и войны никакой нет! Где мы не принимаем участия в вооруженных столкновениях местных группировок, а только помогаем строить мирную жизнь, охраняя мосты и дороги, строя мечети и школы, взорванные врагами «апрельской революции».

Еще через год, в начале августа 1982-го, ко мне зашли начальник штаба разведбата капитан Турбанов и замполит капитан Багдасаров. Леша и Саня соответственно. На подходе они ругались черными словами, укоряя друг друга. А ведь дружили, да и воспитанные ребята были. Что случилось? Багдасаров промолчал. А Турбанов неохотно признался, что весь сыр-бор из-за Шаеста. Батальон собрался помянуть погибших два года назад ребят, а замполит получил свыше приказ такое мероприятие категорически запретить, что он и сделал от своего имени перед строем, заслужив осуждение всего батальона. Зря, конечно, на «комиссара» всех собак спустили. Приказ такой вышел из политотдела дивизии, это я позже уточнил. Но сначала мелко так подумал, что раз помянуть, то и выпить надо, вот они и запретили. Мыслей о другой причине «пресечения» тогда не было.

А еще через шесть лет, в августе 1988-го, в изумрудной Виннице на фестивале афганской песни я услышал, как объявили, что очередная баллада посвящается разведчикам, погибшим у Шаеста. За грохотом ударников и звоном электрогитар баллады я не расслышал, но исполнителей отыскал. За сценой Зеленого театра шли по кругу бутылки и стаканы. Меня приняли, а вот за вопрос о Шаеста наградили долгой паузой и невразумительным ответом, мол, автор песни куда-то отошел. Как-то вдруг «братаны афганские» заскучали, заторопились. Возможно, явное отчуждение вызвали майорские погоны, значок Союза журналистов СССР. Да и то сказать, я тогда стоял в кругу недавних солдат, на чьем жаргоне некая часть офицеров в Афганистане именовалась «шакалами».

О «Воинской доблести» и военной цензуре

Для справки. Знак ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» учрежден 12 марта 1968 года. Представляет собой победный символ Советской армии – пятиконечную звезду, выполненную из томпака под цвет золота, обрамленную лавровым венком (нейзильбер под цвет серебра). Вверху венка – рельефное изображение серпа и молота, внизу сделана на ленте надпись: «Воинская доблесть». Согласно Положению, знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» награждались «…военнослужащие, добившиеся высоких показателей в боевой и политической подготовке, за мужество и отвагу при исполнении служебных обязанностей…» и еще много разных лиц, хоть каким-то боком участвовавших в подготовке молодежи к войне.

Первыми кавалерами знака ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» стала группа воинов-пограничников – участников вооруженного конфликта на острове Даманский в марте 1969 года. Кроме того, среди награжденных – А. П. Маресьев, маршалы Г. К. Жуков, И. С. Конев, А. И. Покрышкин.

Награжденному вместе со знаком вручалось удостоверение. Последнее абсолютно точно, поскольку автору этого исследования осенью 1981 года в Кундузе был дан такой знак. Именно дан рукой дивизионного комсомольца вместе с удостоверением. Правда, в книжечке была затерта фамилия законного владельца. Наверное, поэтому я этим знаком не дорожил и через три года в Ташкенте без сожаления отдал его майору Федору Маспанову, у которого от звезды отклеился и пропал профиль Ленина. У Феди не было других наград, а «Воинская доблесть» ему была нужна позарез: он был начальником отдела комсомольской жизни в окружной газете ТуркВО «Фрунзевец».

Военная цензура на уровне дивизионных газет возлагалась, как правило, на начальников штабов в целом и на начальников «восьмых» отделов (секретная часть) в частности. Сборники сведений, запрещенных к публикации в открытой печати, хранились в «секретке» и действительно тогда казались секретными. Тем не менее, имея допуск, военные газетчики знали, что нельзя показывать в Афганистане участие наших войск в боевых действиях, наличие там воздушно-десантных войск, убитых и раненых, воинские преступления, потери боевой техники, называть фамилии командиров частей выше командира батальона (для дивизионных газет) и многое другое. Ну, это понятно, а вот почему нельзя было упоминать девичью фамилию матери Владимира Ульянова? Ладно, время такое было, сказочное во всем – как сказано, так и делай!

«Пятно» в формуляре

В 1995 году в Душанбе, собирая хроники 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии, я впервые с удивлением отметил, что в историческом формуляре соединения нет упоминания о трагедии у кишлака Шаеста или Яварзан.

Правда, удивление быстро прошло, поскольку после записи о том, что «14 февраля 1980 года дивизия по приказу министра обороны СССР в составе Ограниченного контингента советских войск введена на территорию Демократической Республики Афганистан для оказания интернациональной помощи в защите завоеваний Апрельской революции 1978 года», образовалось «белое пятно» продолжительностью в четыре года. Так и пришлось указать в сборнике об истории этого соединения, в создании которого мне довелось принять участие: «Документальные свидетельства об участии дивизии в походах, боях (операциях) 1981–1985 годов в историческом формуляре соединения отсутствуют». Остались лишь общие записи, но и то они возобновились только в январе 1985 года. Желающие могут ознакомиться с ними в книжке «Последний легион империи». Но, предупреждаю, там общие места и статистика побед.

Да, вот так! Удивление прошло, а горький осадок остался. Где же еще должно быть сказано о бое у кишлака Шаеста, как не в формуляре дивизии? И вновь, по лени своей и малому опыту, я пропустил возможность побольше узнать о событиях 3 августа. Могу оправдаться лишь тем, что цель у меня была другая – воссоздать хронику тех событий, которые происходили в дивизии после ее ввода в Афганистан… А пропустил я вот что. 783-й отдельный разведывательный батальон 201-й дивизии был сформирован в Душанбе, где я в это время и служил. Здесь еще можно было найти очевидцев, документы. Из Душанбе разведчики ушли в Афганистан. Увы, «бестолковка» не сработала, а ведь сам же помещал в хроники дивизии следующую информацию: «… Батальон сформирован 1 декабря 1972 года (в составе 201-й мсд). 22 апреля 1975 года Указом Президиума ВС СССР батальону вручено Боевое Знамя части. С 14 февраля 1980 года батальон принимал участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в ДРА».

Геннадий Панков, 783-й орб

«В ночь на третье, когда наш батальон уходил на «работу», ничто не предвещало трагедии. Обычный выход, только почти в полном составе. И комбат (майор Кадыров) сделал мне подарок ко дню рождения дочери – в два часа ночи отпустил в отпуск. На рассвете я был в Термезе, а вечером уже в Москве. О трагедии узнал в конце отпуска, в сентябре, из письма одного из офицеров, который сопровождал «груз-200». Все, что я знаю, это сведения из вторых рук, а они не совсем соответствуют действительности. А из первых, после двух месяцев, сведения были немножко сумбурными и противоречивыми».

* * *

«Пересказы из вторых рук…» Что, в батальоне не осталось выживших в этом бою? Отправить в рейд отдельный батальон почти в полном составе своим решением не может даже командир дивизии. Для этого нужно решение командующего армией или его заместителя. Выходит, что это был не совсем обычный выход. Следовательно, разрешительный документ, а может быть, и первооснову всего нужно искать в архивах штаба сороковой армии. Увы, архивы на этот счет молчат. Впрочем, если нет документов, то вполне годятся воспоминания тех, кто побывал в той мясорубке. Или тех, которые, как я, пытались в силу своих возможностей приоткрыть завесу над трагедией вблизи несуществующего горного селения Шаеста. О таких «самодеятельных» историках очень часто говорят: «Врет, как очевидец». А если не врет? И если однажды в минобороновских архивах все-таки всплывет тот документ, который послал на смерть несколько сотен солдат и офицеров, не понимая тогда всей глубины трагедии, в которую оказались вовлечены и командование 40-й армии, и вооруженные силы, и страна в целом.

Ложь отвратительна. Ложь, скрепленная печатью, – вдвойне. Это я в защиту очевидцев.