Алексей Волынец

Деревянные пушки Китая. Что русские делали в Китае?

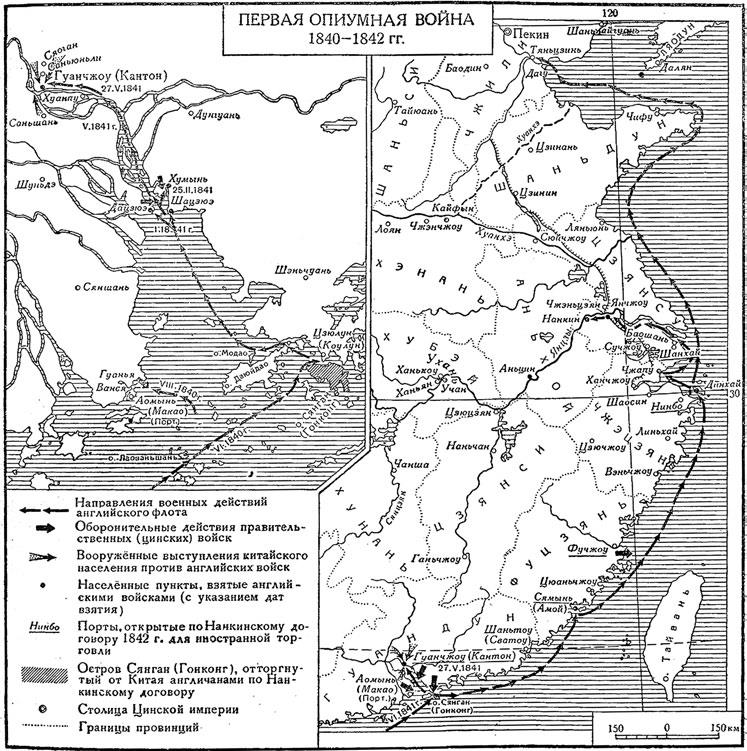

Англичане к маю 1842 года отдохнули, подвезли пехотные резервы и значительно увеличили группировку своих пароходов – теперь их насчитывалось тринадцать, некоторые были специально приспособлены для речной войны. Покинув уже ненужные города на побережье и оставив лишь укрепленную базу в островном Динхае, англичане 7 мая двинулись на север, к устью великой реки Янцзы – самой большой реки Евразии.

Доблестный императорский племянник И Цзин занял оставленную противником территорию и доложил императору: «Большими силами войск я предпринял наступление на Нинбо. Злоумышленники-варвары были устрашены и в беспорядке бежали».

Поход к устью Янцзы

18 мая десант с британской эскадры захватил город Чжапу, где ему впервые пришлось столкнуться с достаточно крупной маньчжурской частью – всего в городе было по данным английской разведки 6300 «зелёнознамённых» китайских солдат и ополченцев и 1700 солдат «восьмизнамённых войск». Отношения между этими частями цинского войска были не самыми лучшими. Город англичане взяли быстро – китайские ополченцы из провинции Фуцзянь, настроенные против маньчжур, не стали защищать южные городские ворота.

Куда более упорная борьба разгорелась за большой храм вне пределов городских стен, где засело три сотни маньчжурских солдат. Целый день продолжалась перестрелка и рукопашные схватки. Маньчжуры вели активный огонь из своих фитильных ружей. В схватке погиб британский полковник Томлинсон – самый крупный чин из убитых цинскими войсками в этой войне. Только когда британские саперы при помощи нескольких пороховых мин сумели зажечь храм, небольшая группа оставшихся в живых маньчжур сдалась.

В Чжапу англичане впервые столкнулись с тем, что маньчжуры убивают не только себя, но и свои семьи, жён, детей и стариков, если им грозил плен. При этом, именно после захвата города, английская и китайская сторона обменялись пленными – англичане отпустили пленных китайских солдат, выдав каждому по 3 серебряных монеты, а китайцы вернули противнику 16 солдат, в разное время захваченных китайскими «партизанами» в районе Нинбо и Динхая, выдав каждому англичанину по 30 серебряников, а индусу-сипаю по 15.

Кстати, пленных китайцы «конвоировали», перенося их при помощи носильщиков в бамбуковых клетках, а англичане, пользуясь традиционной маньчжурской причёской, связывали своих пленников косами друг с другом по несколько человек. Эта прическа – с выбритым лбом и длинной косой сзади – была обязательной для всех подданных Цинской империи мужского рода, кроме монголов и тибетцев. Китайцы воспринимали маньчжурскую прическу как символ национального унижения, но за отсутствие данной прически или срезание кос китайским подданным империи Цин грозила смертная казнь.

Занятие Чжапу давало англичанам удобную базу для наступления на город Ханчжоу, один из богатейших в Китайской империи, по численности населения равный Лондону тех лет, и к тому же связанный судоходной артерией с Великим каналом, к которому стремились англичане. Но генерал Гофф посчитал свои силы недостаточными для углубления в столь густо населённые районы и не стал отклоняться от главной цели экспедиции.

8 июня 1842 года британская эскадра вошла в устье Янцзы и стала осторожно передвигаться вверх по течению. Здесь незаменимыми оказались манёвренные и независящие от ветров пароходы, занимавшиеся разведкой и исследованием сложного фарватера реки.

Прорыв вверх по великой реке

16 июня в районе небольшого города Усун англичане прорвали укрепленный рубеж, который по замыслу китайского командования должен был надежно прикрыть путь вверх по Янцзы.

Укрепления состояли из цепи фортов и артиллерийских батарей, всего 175 пушек. Здесь китайцы стреляли достаточно метко, нанеся заметные повреждения английским кораблям, и будь у них современная артиллерия, нападавшим пришлось бы не легко, но опять же у китайской стороны отсутствовала всякая организации огня, укрепления и батареи действовали сами по себе и не могли поддерживать друг друга. Англичане при помощи пароходов расставляли парусные артиллерийские суда в нужных точках, концентрируя огонь и последовательно подавляли береговые батареи китайцев.

Оборону Усунского рубежа возглавлял командующий войсками провинции Цзянсу генерал Чэнь Хуачэн, имевший около 5000 знамённых маньчжурских войск, и державшийся, по оценкам англичан, достаточно стойко. Он не отступил и погиб в бою. В то время как более высокий маньчжурский чин – наместник трёх провинций Ню Цзян, двигавшийся к нему на помощи с 4-ты-сячным отрядом, попав под обстрел с английских кораблей, бежал и сдал без боя города Шанхай и Баошань.

В ходе боя за Усунский рубеж англичане столкнулись с массой любопытного: китайские пикинёры и «мушкетёры» применили против них ручные пороховые гранаты, среди действовавших на реке военных джонок некоторые были снабжены гребными колесами (естественно, приводившимися в движение не паровой машиной, а ручной силой, при помощи системы шестерён), а среди захваченных пушек обнаружили несколько испанских трёхвековой давности и совсем древнее кувшинообразное орудие с узким стволом и очень широкой казенной частью. Подобные бомбарды европейцы знали по миниатюрам в средневековых хрониках.

До конца июня 1842 года англичане находись в районе Шанхая, к ним подошли новые подкрепления, в том числе два парохода, один из них полностью железный. Численность британской пехоты достигла 9000 штыков.

Маньчжурские власти все ещё опасались, что англичане попробуют снова наступать на столичный Пекин через Тяньцзин по реке Байхе, поэтому именно там сосредоточили главные силы, а долина Янцзы была прикрыта относительно слабо. К тому же цинские сановники были уверены, что англичане просто не смогут провести значительные силы далеко вверх по реке с очень сильным течением и множеством отмелей.

Действительно, до появления пароходов такой прорыв вглубь континента вверх по течению великой реки был бы просто невозможен. Китайские властители, воспитанные на классическом каноне древней китайской военной мысли – трактате «У-цзин», собранном и отредактированном еще в эпоху династии Сун в XI веке, – просто не могли себе такого представить.

Между тем к началу июля английские пароходы исследовали фарватер Янцзы до того места, где она соединяется с Императорским каналом, и 6 июля 1842 года британская эскадра на буксире пароходов двинулась вверх по реке.

Бои под солнечным ударом

В течении всех 10 дней, пока англичане медленно продвигались по Янцзы, становясь ночью на якорь, китайцы их не тревожили. Ни заграждений, ни значительных укреплений и береговых батарей тоже не было. Только 16 июля огнем с кораблей и десантом было уничтожено три батареи на 20 орудий, прикрывавшие изгиб Янцзы в 20 милях от Чжэньцзяна, основной цели британской экспедиции. В отличие от многих китайских укреплений, эти батареи, по мнению британских офицеров, были расположены весьма удачно, но слишком рано открыли огонь и тем демаскировали себя.

Чжэньцян был обнесен высокой 6-километровой каменной стеной, но практически не имел пушек – они были ранее отправлены на укрепления в районе Усуна и уже числились среди британских трофеев. Гарнизон города, под командованием маньчжура Хай Лина, состоял из 1200 маньчжуров, 400 монголов и 800 китайцев, в окрестных лагерях располагалось 3000 «зелёнознамённых» войск. Таким образом, англичане (считая тех матросов, которые могли быть использованы вне судов для усиления пехоты) имели двукратное численное превосходство, не говоря уже о качественном. Подкрепления из Нанкина, о которых при приближении англичан просил Хай Лин, так и не прибыли.

Маньчжуры запретили населению покидать город, казнив некоторых беженцев. Небольшое количество брандеров, спущенных по реке, не причинили англичанам хлопот, но корабли в штурме Чжэньцзяна практически не участвовали, пехота справилась самостоятельно. Штурм был начат десантом на рассвете 21 июля 1842 года. Высадке китайские войска не препятствовали, хотя, по мнению англичан, с учетом сложной местности, легко могли бы нанести десанту немалый урон.

Британская пехота отбросила «зелёнознамённых» солдат с высот, окружавших город, потеряв при этом больше людей от солнечного удара (температура была выше 40 градусов Цельсия), чем от огня противника. Китайцы отступили, не приняв рукопашного боя. Но у городских стен маньчжуры оказали ожесточённое сопротивление, встретив наступавших сильным огнём фитильных ружей и «гингальсов».

Чтобы взобраться на стены англичане использовали штурмовые лестницы, действуя под прикрытием полевой артиллерии и ракет Конгрева и частого огня стрелков, рассыпавшихся в цепи у стен на расстоянии пистолетного выстрела. Британский полковник Дривер умер от солнечного удара, взобравшись на городскую стену – эти «естественные» смерти в разгар боя не должны удивлять, англичане были измотаны долгой войной в чужой стране, и перенапряжение боя в страшной жаре оказывалось смертельным.

«Маньчжуры падали от ружейного огня, но не падали духом…»

Одни из городских ворот англичане взорвали мешками с порохом. На стенах и улицах Чжэньцзяна завязалась упорная схватка.

Противники хладнокровно расстреливали друг друга залпами в упор. Кремневые и капсульные ружья были эффективнее фитильных, но стрелявшие картечью старинные «гингальсы» тоже оказались действенны на узких городских улицах. Маньчжуры рубили англичан тяжелыми мечами, те кололи их штыками.

Взрыв патронной сумки одного из убитых английских солдат от тлеющего фитиля лежавшего рядом убитого маньчжура, вызвал панику целой британской роты – среди захватчиков давно ходили слухи о китайских пороховых минах. Китайцы, действительно, попытались подорвать англичан на одной из улиц при помощи заранее заложенного пороха. «Маньчжуры падали от ружейного огня, но не падали духом, англичане падали и от неприятельского огня и от действия жары» – так описывают те уличные бои Бутаков и Тизенгаузен в «Обзоре войн европейцев против Китая».

Три с половиной часа понадобилось штурмовым колоннам англичан, чтобы пройти менее двух километров навстречу друг другу. Овладев воротами и соединив свои колонны, они уже считали сражение законченным. Но около 800 оставшихся в живых «восьмизнамённых» солдат, убив свои семьи, чтобы они не достались врагу, перегруппировались и неожиданно пошли в самоубийственную контратаку. Те из них, кто не погиб в ходе завязавшегося упорного боя, отступили в городские переулки, чтобы покончить с собой. Комендант города Хай Лин приказал поджечь свой дом и погиб в огне.

Проведя тревожную ночь в мелких стычках и перестрелках с рассеявшимся по городу неприятелем, англичане на следующий день в маньчжурских кварталах обнаружили множество трупов женщин и детей из семей «восьмизнамённых» солдат, многим по древнему монгольскому обычаю были переломаны хребты. Впрочем, ожесточённые отчаянным сопротивлением оккупанты тоже не щадили мирное население.

Город к тому времени представлял сплошные развалины с разлагавшимися на жаре трупами. Разрушив городские стены, англичане быстро вывели свои уже утомленные боями и болезнями войска на транспортные корабли. К тому же на окраинах в окрестностях Чжэньцзяна их постоянно беспокоили местные ополченцы.

Британские суда блокировали Императорский канал и в первые же сутки, хотя ежегодный гигантский караван с зерном уже прошел на север в Пекин, задержали около 700 грузовых джонок. Большой удачей для англичан был захват нескольких джонок с углём – их активно действовавшие пароходы уже испытывали нехватку топлива.

Оставив на высотах у Чжэцзяна три полка пехоты с артиллерией и ряд судов для блокады Императорского канала, основные силы англичан на буксире пароходов снова двинулись вверх по Янцзы, к древней столице Китая городу Нанкину. Единственная встретившаяся по пути береговая батарея оказалось брошенной. На стенах Нанкина уже висели белые флаги. Здесь представители цинского императора приняли все требования британской короны.

Глава 5

«Ты сойдёшь с ума от Амура!..»

Как Россия возвращалась к давно потерянным амурским берегам

«Вопрос об Амуре, как реке бесполезной, оставить»

Именно события «опиумной войны» подтолкнули русского царя Николая I образовать «Особый Комитет по делам Дальнего Востока», в который вошли самые высокопоставленные и влиятельные чиновники Российской империи. Для начала «Особый Комитет по делам Дальнего Востока» решил направить к устью Амура морскую экспедицию. Дело в том, что к середине XIX века всё ещё считалось, что морские корабли не могут заходить в Амурский лиман.

Эту ошибку породили французские и английские экспедиции конца XVIII столетия, пытавшиеся исследовать воды у Сахалина и амурского устья. Ещё в 1787 году знаменитый французский мореплаватель Жан Лаперуз попробовал пройти в устье Амура. Амурский лиман, действительно, был непрост для кораблей, особенно парусных, к тому же фрегаты Лаперуза натолкнулись на мель, и мореплаватель счёл, что эта река не судоходна. Авторитет Лаперуза был столь высок, что его выводы о непригодности Амура для морских кораблей в Европе более полувека считали непреложным фактом.

«Особый Комитет по делам Дальнего Востока» всё же решился проверить выводы знаменитого Лаперуза, или, как писал сам царь Николай I, «узнать, действительно ли Амур можно использовать для судоходства». Но оказалось, что для большой экспедиции в устье Амура требуется порядка 340 тысяч рублей серебром. И в работу «Особого Комитета» вмешался министр финансов граф Канкрин.

В докладной записке царю министр писал, что у России нет торговых интересов на Тихом океане. «При неразвитии или, лучше сказать, несуществовании нашей торговли в Восточном океане, – писал граф Канкрин, – единственной полезной целью экспедиции, будет поручение удостовериться, между прочим, в справедливости сложившегося мнения о недоступности устья реки Амур, обстоятельства, обусловливающего степень полезности для России этой реки. Но для разрешения этого вопроса не требуется снаряжения такой большой и дорогостоящей экспедиции, а гораздо лучше, в отношении политическом и финансовом, произвести исследования Амурского лимана и устья реки Амур через Российско-Американскую компанию…»

Царь согласился с экономным министром, его убедил тот факт, что маленькая экспедиция торговцев из Российской-Американской компании не привлечёт внимания китайских властей, в отличие от большой экспедиции военных кораблей. В итоге вместо 340 тысяч рублей на экспедицию выделили в 60 раз меньше денег, и в 1845 году отправили к устью Амура небольшой бриг «Константин».

Экспедицию на маленьком бриге возглавил капитан Александр Гаврилов. Он был опытным моряком, но помимо задач исследования Амурского лимана имел массу других приказаний от директоров Российской-Американской компании. Помимо этого, капитан был связан инструкцией Министерства иностранных дел «соблюдать строжайшее инкогнито», в случае встречи с китайцами выдавая свой корабль за американское рыболовное судно. Для конспирации экспедицию даже снабдили грузом виргинского табака.

Не удивительно, что по итогам экспедиции капитан доложил следующее: «По краткости времени, ничтожеству имевшихся средств, свежим ветрам и течениям, не представилось никакой возможности произвести тщательные и подробные исследования, которые могли бы разрешить вопрос о состоянии устья реки Амур и ее лимана».

Хотя сам капитан Гаврилов вовсе не считал результаты совей экспедиции окончательными, министр иностранных дел Нессельроде поспешил доложить царю, что Амур не имеет для России никакого значения, так как в его устье – повторил министр заблуждения прошлых лет – глубина всего «три фута», менее метра, и река не пригодна для плавания кораблей. Император Николай I написал 16 декабря 1846 года на докладе министра эмоциональную резолюцию: «Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как реке бесполезной, оставить».

Однако сам император данный вопрос не оставил. Назначая в следующем 1847 году нового губернатора Восточной Сибири, куда входили земли Забайкалья, Якутии и русские берега Охотского моря, царь Николай среди прочих инструкций дал и такое напутствие: «Что же касается реки Амур, то об этом речь впереди… A bon entendeur peu de paroles». Новый восточносибирский губернатор Николай Муравьёв прекрасно уловил смысл последней царской фразы, французской пословицы: «Умный поймёт с полуслова».

Не имея никаких письменных приказов из Петербурга губернатор Муравьёв начал готовить присоединение к России амурских берегов. Хотя вся официальная политика Российской империи и большинство высших сановников имели прямо противоположное мнение. Так губернатор Западной Сибири князь Пётр Горчаков писал фактическому главе правительства князю Чернышеву: «Амур для России лишнее, неизмеримые дебри от Якутска до Камчатки и к Охотскому побережью являют собою границу, не требующую охранения, и что всего важнее, отстраняют жителей Сибири от пагубного влияния иностранцев…»

Министр иностранных дел Нессельроде в 1848 году предложил провести окончательное разграничение между Россией и Китаем севернее Амура – как писал современник «отдать, таким образом, навсегда Китаю весь Амурский бассейн, бесполезный для России по недоступности для мореходных судов устья реки». Министр считал, что «излишняя активность» на Дальнем Востоке только отвлекает Россию от европейской политики и, к тому же, может повредить выгодной торговле с Китаем.

«Сибирью владеет тот, у кого в руках левый берег и устье Амура…»

Пренебрежение столичных чиновников огромным Приамурьем станет понятно, если знать, что за всю первую половину XIX столетия на землях современных Хабаровского края и Амурской области побывал лишь один единственный уроженец европейской части России. Ещё весной 1844 года изучавший север Сибири сотрудник Петербургской академии наук Александр Миддендорф на свой страх и риск отправился из Якутска к устью Амура.

Вместе со столичным учёным в неисследованную тайгу Приамурья отправились уроженец Томской губернии, военный топограф Василий Ваганов и два якутских казака, Матвей Решетников и Иван Долгий. До сентября 1844 года участники экспедиции изучали побережье Охотского моря в районе Шантарских островов, а затем верхом на оленях отправились в долгое путешествие через всё северное Приамурье. За четыре месяца маленький отряд прошёл свыше 1500 вёрст по совершенно неисследованной местности.

Миддендорф с восторгом описывал уникальную природу Приамурья: «Чрезвычайно любопытная полоса Земли; где лицом к лицу встречаются соболь и тигр; где южная кошка отбивает у рыси северного оленя; где соперница её – росомаха – на одном и том же участке истребляет кабана, оленя, лося и косулю; где медведь насыщается то европейской морошкой, то кедровыми орехами; где соболь ещё вчера гонялся за тетеревами и куропатками, доходящими до запада Европы, сегодня за ближайшими родственниками тетерки Восточной Америки, а завтра крадется за чисто сибирской кабаргой…»

Восточносибирский генерал-губернатор Николай Муравьёв

Часть путешествия экспедиция Миддендорфа прошла по льду реки Зеи и Амуру. Учёный записал в своём дневнике: «Амур есть единственная значительная водная артерия, ведущая к океану, единственный путь, который природа дала со всех сторон запертой Сибири…»

Но помимо чисто научных знаний, экспедиция имела и политический результат. «Я успел составить картину Амурского края, которая бросала новый свет на эту страну» – писал сам Александр Миддендорф. К его удивлению севернее Амура отсутствовали какие-либо следы китайской власти, а немногочисленные роды «тунгусов» сами толком не знали, чьи же они подданные.

Прошедший вместе с Миддендорфом всё Приамурье военный топограф Василий Ваганов стал ординарцем Восточносибирского генерал-губернатора Николая Муравьёва, полностью разделяя его мнение о необходимости присоединения Амурского края к России. В 1847 году именно Ваганов по поручению Муравьева пресёк деятельность иностранных агентов на берегах Амура, арестовав некоего Остена, английского подданного, который, щедро раздавая деньги, начал в Забайкалье на берегах реки Шилки строить судно, чтобы пройти на нём вниз по Амуру.

Середина XIX века была временем «колониальной гонки», когда на картах Африки и Азии исчезали последние «белые пятна» – порой было достаточно одной географической экспедиции, чтобы крупная колониальная держава могла объявить о присоединении ранее неисследованной территории. И докладывая в Петербург об аресте англичанина, губернатор Муравьёв сообщал, что Британская империя, проводившая активную политику в Китае, явно интересуется Амуром. Муравьёв если и преувеличивал опасность, то не сильно – во время Крымской войны англичане действительно попытаются высадиться в устье Амура.

Пока же, в 1847 году, губернатор Муравьёв отправил взволнованную депешу министру внутренних дел Перовскому: ««Явился англичанин Остен и покатился по пути сообщения Сибири с Тихим океаном, туда, где в устье Амура лежит необитаемый Сахалин, ожидающий господ, чтобы запереть плаванье по Амуру. С китайской стороны в Амур впадают большие судоходные, реки, с южным Китаем англичане торгуют свободно, а Амур доставит им возможность овладеть и северо-восточным Китаем… Вот зачем ездят сюда англичане. Остен и не думает о геологии, но он успел собрать более подробные и верные сведения о местной торговле, чем я сам доселе имел…»

«Левый берег Амура, – доказывал губернатор Муравьёв, – никому не принадлежат: тут кочуют только по временам тунгусы, а при самом устье гиляки. Англичанам нужно только узнать всё это, и они непременно займут Сахалин и устье Амура: это будет делом внезапным, без всяких сношений о том с Россиею, которая, однако ж, может лишится всей Сибири, потому что Сибирью владеет тот, у кого в руках левый берег и устье Амура…»

«Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен»

Обеспокоенный император Николай I в 1848 году распорядился направить к берегам Амура большую экспедицию военных топографов. Цель определили чётко: «Собрать точнейшие сведения, дабы на основании оных можно было ясно определить, по какому именно направлению гор должна следовать наша с Китаем граница на основании Нерчинского трактата».

Экспедицию возглавил подполковник Генерального штаба Николай Агте, опытный военный топограф, ранее занимавшийся определением точной линии границы между Российской империей и Норвегией. С берегов северной Скандинавии подполковник направился прямо на Дальний Восток. Его экспедицию специально назвали «Забайкальской» – как писалось в официальных бумагах, «дабы самим распоряжением об отправлении экспедиции не могли подать повода» к претензиям со стороны китайских властей. В случае встречи в северном Приамурье с представителями Китая, члены экспедиции должны были представляться как «частные промышленники», занятые «отысканием звериных промыслов».

Одновременно с «Забайкальской» экспедицией подполковника Агте в августе 1848 года из Петербурга к берегам Дальнего Востока отправился маленький транспортный корабль «Байкал». Одна из его задач тоже была связана с Амуром – капитан «Байкала» Геннадий Невельской должен был наконец то проверить доступность Амурского лимана и устья для плавания морских судов.

Как сказал сам Николай I по поводу этой экспедиции: «Главное для нас дело есть предупреждение всяких покушений иностранцев к занятию местности близ устья Амура». Для таких опасений были все основания – годом ранее в Охотском море у северной оконечности Сахалина были замечены два военных корабля Великобритании. На запрос русских дипломатов в Лондон, что делает в тех краях британский флот, англичане ответили, что якобы ищут пропавшую экспедицию контр-адмирала Джона Франклина, которая пропала ещё в 1845 году отправившись искать путь из Атлантики в Тихий океан через Арктику…

Путь парусного судна из Петербурга до берегов Охотского моря и устья Амура тогда занимал почти 9 месяцев, сухопутные экспедиции через всю Сибирь требовали не меньшего времени. Поэтому деятельность «забайкальца» Агте и «байкальца» Невельского растянулась надолго.

Лишь в ноябре 1850 года в столице Российской империи узнали, что Геннадий Невельской самовольно основал первое русское поселение в устье Амура – «Николаевский пост», будущий город Николаевск-на-Амуре, первыми обитателя которого стали шесть матросов из экспедиции Невельского. Узнав об этом событии в Петербурге вновь собрался «Особый комитет по делам Дальнего Востока». Царь Николай I в шутку стал его именовать «Гиляцким комитетом» – «гиляками» тогда в России называли нивхов, аборигенов Амурского устья и Сахалина.

И вновь самые высшие чины империи, от министра иностранных дел Нессельроде до главы правительства князя Чернышёва, были против любой активности возле Амура. «Кто может поручиться, – вопрошал глава российского МИДа, – что китайцы не придут в значительно силе, не вытеснять горсть наших людей, не разорят на глазах гиляков наши постройки и не попрут самого флага? Всё это произведет более вредное для нас влияние на местных гиляков, нежели добровольно оставление нами поста. Для сохранения достоинства нашего правительства гораздо лучше немедленно удалиться оттуда, нежели продолжать занимать этот пункт в ожидании, что скажет китайское правительство…»

Единственным сторонником сохранения русского поста в устье Амура оказался восточносибирский губернатор Муравьёв. Глава правительства Чернышёв даже упрекнул его: «Вы просто хотите воздвигнуть себе памятник Амуром!» В итоге министры выставили губернатора с совещания, заявив, что пришлют ему итоговый протокол на подпись.

Вечером того же дня к Муравьёву прибыл фельдъегерь с приказом от главы правительства немедленно подписать протокол совещания. В протоколе высшие чины империи доказывали «неудобство занятия Амура», более того – было написано, что с этим согласился и сам губернатор Муравьёв. Раздосадованный глава Восточно-Сибирского генерал-губернаторства решился на неслыханную в бюрократическом мире дерзость. Муравьёв заявил, что как радушный хозяин он просто обязан угостить офицера фельдъегерской службы хотя бы чаем, и пока курьер сидел у самовара, вместо одной подписи губернатор прямо на протоколе писал свои доводы в пользу присоединения Амура к России.

В таком виде протокол заседания «Особого комитета по делам Дальнего Востока» и попал на стол императора. Возник бюрократический скандал, однако дерзость Муравьёва развеселила царя Николая I, который решил собрать новое заседание «комитета петербургских гиляков», на этот раз под своим личным председательством. Именно на этом заседании 19 января 1851 года царь произнёс знаменитые слова: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

«Итак, это наше!»

Впрочем, рассуждая о флаге, царь не забыл и про осторожность – основанный в устье Амура русский пост для остального мира решили представлять всего лишь как «торговый склад Российско-Американской компании». В адрес же Китая было решено направить дипломатическое послание очень острожного содержания.

«До сведения нашего дошло, – сообщалось от имени русского царя китайскому императору, – что с некоторого времени у устья Амура стали появляться иностранные суда, и мы имеем причины думать, что появление там сих иностранных судов, из коих некоторые были военными, не без цели. Вековые дружественные наши с Китаем отношения побуждают нас довести до сведения китайского правительства о сём важном обстоятельстве. Овладение устьем Амура какой-либо морскою державою не может быть нами терпимо, так как Амур вытекает из наших пределов и притом земли, примыкающие к устью Амура по трактату нашему с китайской империей оставлены неразграниченными. Поэтому интересы как Китая, так и России требуют, чтобы никакие иностранные суда не могли иметь вход в Амур и плавать по этой реке, и чтобы устье оной не принадлежало никакой сторонней державе. Всё это дружески сообщается китайскому правительству на дальнейшее его размышление – не признает ли оно полезным войти с нами в соглашение на счёт безопасности устья упомянутой реки от всяких покушений на сии места иностранцев, чего требует взаимная безопасность наших и ваших границ…»

Вопреки опасения министра иностранных дел Нессельроде никаких протестов, а тем более решительных действий со стороны Китая не последовало. Русский пост спокойно существовал в устье Амура, не встречая каких-либо следов присутствия китайской власти в этих краях. В Петербурге всё более убеждались – Пекин либо не считает эти неразграниченные земли своими, либо китайскому правительству совсем не интересна эта таёжная глушь.

В конце 1852 года в Петербург с берегов Амура наконец вернулась «забайкальская» экспедиция подполковника Николая Агте. Дюжина «топографических отрядов» экспедиции за три года прошла более 20 тысяч вёрст по северному Приамурью, впервые исследовав почти три миллиона квадратных километров.

22 апреля 1853 года подполковник Агте и губернатор Муравьёв лично представили царю Николаю I отчёт экспедиции и составленные ею географические карты. Русский император с удовольствием разглядывал первую в мире «Генеральную карту Амурской области». Карта доказывал, что в соответствии с подписанным 164 года назад Нерчинским трактатом северный берег в устье Амура может принадлежать России, ведь в природе нет единых «Каменных гор», протянувшихся на восток к океану, а есть целый ряд горных хребтов разной направленности.

Подполковник Агте пояснял царю: «Только уверенность китайцев, что не разграниченная с нами черта должна направляться не на восток к океану, а на юго-восток к среднему Амуру, может объяснить их молчание по предмету занятия нами устьев нижнего Амура, что конечно давно известно маньчжурским властям и не может более составлять тайны для Пекинского правительства…»

Николай I был доволен, склонившись над новой картой, он провёл рукой от Бакала до устья Амура: «Итак, это наше!» Затем царь посмотрел на глобус и тут же помрачнел: «Всё это хорошо, но я ведь должен посылать защищать это из Кронштадта…»

Царь имел в виду, что у России на дальневосточных берегах практически нет никаких войск, а кораблям, чтобы попасть на Дальний Восток, надо оплывать всю Европу, Африку, Индию, Китай и Японию, то есть большую половину Земного шара.

И тут за карту взялся губернатор Восточной Сибири: «Кажется, нет надобности, государь, так издалека. Можно и ближе подкрепить…»

Муравьев провёл рукой на карте по течению Амура из Забайкалья к океану, показывая, что подкрепления на дальневосточное побережье будет проще отправить прямо по Амуру – по пути, которым русские люди не плавали со времён Ерофея Хабарова. Царю понравилась эта идея, 57-летний самодержец рассмеялся и как мальчишку потрепал 44-летнего генерал-губернатора рукой по голове: «Ах, Муравьёв, ты право когда-нибудь сойдёшь с ума от Амура!»