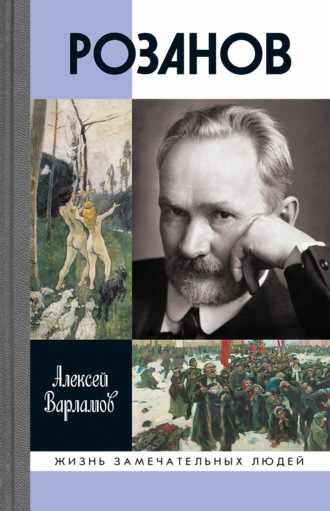

Алексей Варламов

Розанов

«Кто он такой, по положению, по имуществу, по психологии – мне бесконечно захотелось узнать. Какой хаос по изложению – и какие умные замечания… Но сквозь ум – какая самоуверенность до наглости, какая как бы сухость сердца, и этот “государственный бич над ‘народом-богоносцем’”, которого он требует, подсмеиваясь над Достоевским. Отвратительный человек, должно быть, но как запоминаются его слова… Я вовсе не хотел бы с ним познакомиться».

Тем не менее именно этот «отвратительный человек» первый написал весной 1891 года Розанову письмо, заставившее адресата переменить свое отношение к возможности их знакомства. «Скажу Вам новость: от К. Н. Леонтьева, первой умницы нашего века, вдруг получаю письмо, – сообщал Розанов Страхову, и розановская скорая перемена ума и настроения – вещь весьма характерная. – Сегодня я ему написал ответ. Вы знаете, до чего я его люблю, и поймете мою радость».

После этого между двумя философами, «старым» и «малым», завязалась переписка, очень интересная, искренняя, с обеих сторон крайне доверительная, скрасившая одиночество одного и последние месяцы жизни другого (Леонтьев умер в ноябре того же 1891 года). Она, правда, так и не привела ни к личной встрече, ни к посвящению В. В. в ученики, либо в продолжатели дела Константина Николаевича по той простой и сложной причине, что Розанов в принципе не мог быть ни чьим учеником. Слишком самостоятельный, слишком своеобразный и самодостаточный («Не совокупляющийся человек – духовно. Человек – “solo”», – писал он сам о себе). Но надо оценить усмешку судьбы, пославшей обличителю «розового христианства» в качестве последнего собеседника обладателя именно этой фамилии.

В личности Леонтьева уже после смерти Константина Николаевича Розанову еще предстояло открыть неоднозначные черты и обсудить их со Страховым, который эту дружбу изначально не приветствовал, но, как человек воспитанный, своего неодобрения до поры до времени не высказывал. И когда В. В. впоследствии вспоминал, что его личной встрече с Леонтьевым помешали «какая-то лень и суеверие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже в представлении о невиденном человеке, заставляло меня нисколько не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нем», то в этих словах был более глубокий смысл, нежели может на первый взгляд показаться. Однако из всех «литературных изгнанников», как назовет Розанов затравленных либеральной критикой писателей консервативного толка, Леонтьева он все равно будет называть чаще всего и с самым большим пиитетом: «Леонтьев – величайший мыслитель за XIX в. в России. Карамзин или Жуковский, да, кажется, и из славянофилов многие – дети против него. Герцен – дитя. Катков – извощик, Вл. Соловьев – какой-то недостойный ёрник. Леонтьев стоит между ними как угрюмая вечная скала. “И бури веют вокруг головы моей – но голова не клонится”».

Именно рядом с этой «скалой» Розанов будет похоронен в Черниговском скиту Троице-Сергиевой лавры. Так ни разу не встретившиеся при жизни, они по сей день лежат вместе после смерти…

О любви

И все же главное событие елецких лет – знакомство Василия Васильевича с Варварой Дмитриевной Бутягиной, урожденной Рудневой, которая впоследствии стала его второй женой. Сюжет этот хорошо известен, многажды описан и воспет Розановым в самых разных его сочинениях, и по контрасту с Аполлинарией Прокофьевной Варвара Дмитриевна была на розановском родовом древе все равно что благообразный дед по отцовской линии против инфернального по материнской. Пожалуй, ни одной женщине, да вообще ни одному человеку не посвятил наш герой стольких чудесных, ласковых, восторженных, благодарных слов в своих сочинениях. Друг, мама, мамочка, В. Д., она встречается в «Уединенном» и в «Опавших листьях» чуть ли не на каждой странице, где Розанов пишет о себе, о своей семье (а вот Аполлинарии Прокофьевны там нет – так часто отзывавшийся о первой жене в частной переписке, Розанов не пустил «любовницу Достоевского» в большую литературу).

Варвара Дмитриевна была молодой вдовой, что положительно оценил Леонтьев. «Что Варвара Дмитриевна вдова, этому я очень рад. Вдова может быть скоро и верно понята и сама все скоро поймет. А у девушек вечно сумбур в голове. Девушки для добросовестного мужа очень опасны! Загадочны и обманчивы…» Муж ее, сын священника и учитель церковно-приходской школы Михаил Павлович Бутягин, умер еще до переезда Розанова в Елец, но ни Василий Васильевич, ни Варвара Дмитриевна и предположить не могли тогда, как страшная смерть Михаила Павловича, а вернее, болезнь, от которой он скончался, трагически отзовется в их собственной жизни много лет спустя. Однако в ту пору у них были совсем другие заботы и другие ощущения, и самое сильное очарование Розанов испытал от маленького дома возле Введенской церкви, где он увидел то, чего был лишен в своем горьком детстве. Но прежде – о самой церкви, прихожанкой которой были Варвара Дмитриевна и ее домашние и о которой В. В. оставил замечательное, сокровенное свидетельство.

«Я все больше склоняюсь к православию и только ищу выражения его духа; вчера, накануне Введения, я пошел в церковь к Введению – маленькой церкви, против коей живу: правда, у меня обстоятельства личные горькие, и я могу быть растроган, но вчера всю Всенощную неудержимо плакал от умиления и от красоты всего богослужения и всех песнопений и толпы народа молящегося (была давка сильная). Так дружно, так хорошо молились все, и я “оторванный от ветки листочек дубовый”, как и все мы, пропадающие образованные люди, стоял, молился и плакал и в редкие минуты, когда вспоминал о своей литер. деятельности, думал, что никогда и ничему не буду служить и не могу служить лучше, как приведению общества к этому чистому и радостному свету, кот. есть в религии, в церкви, в мирной толпе молящихся людей, у которых нет зависти друг к другу (в это время), нет злобы бедных к богатым, презрения богатых к бедным и пр., и все они слеплены в одном хорошем, братском чувстве, когда молятся. И вчера же только я как-то непосредственно ощутил, что и в католическом, и в протестантском храме не может быть так хорошо, как в православном, и не может быть таких глубокомысленных и верующих по тону песнопений, как в православном. И тут же, слушая эти песнопения, все думал – какое счастье сочинять их, еще лучший тон придать голосу; а смотря на образа – думал, какое счастье рисовать эти образа и все лучше и лучше выражать в них религиозное чувство, чувство скорби Бога за человека или прощения ему и пр. Поистине, в первый раз вчера я был истинно православным. И понял, что будут и среди художников, и среди композиторов люди, которые почувствуют себя иначе, чем наши художники и музыканты, и все будет у нас, все – и культура, и другое искусство, и другая философия – с чертами святости, с пониманием этого и стремлением к этому. Да, странно все это было, и много я вчера пережил, во многое поверил и сердцем и умом как в возможное».

Эти строки из письма Страхову тем более важны, что они подчеркивают действительно глубоко религиозный, возвышающий характер и той «беззаконной» любви, что, как убийца, выскочила в Ельце из церковного переулка, и тех искренних переживаний, которые розановская душа – тоже ведь по натуре христианка – знала. А потому как бы далеко впоследствии В. В. от христианства ни уходил, как бы ни ругался с ним, сколько бы ни богохульствовал и ни злословил, все равно возникшее или, лучше сказать, проявившее себя в Ельце – там, где он еще помнил, как пишется слово «нравственность», – чувство никуда из его сердца не делось. Оно было для нашего непонятого философа залогом возвращения, было тем или кем, кого апостол Павел называл «удерживающим теперь». И точно такой же «удерживающей» стала для него семья Варвары Дмитриевны.

«Как я могу сказать, что мне не “Бог указал”, не “Бог привел”, когда я увидел среди жизни “не богаче нашей костромской” жизнь, совершенно другую, совершенно иначе построенную и зарожденную с совершенно другим законом бытия, в сущности выраженном в одной строке – “не осуждать брата моего”, – писал он позднее Павлу Флоренскому. – Что у них было? – Ничего. На кого сердились? – Ни на кого. Чем были недовольны? – Даже и этого нельзя сказать: всем довольны. А жили буквально только “до завтра”, ото дня ко дню. Тут и есть зародыш маленького моего консерватизма: искание нормы души как основы нормы и уклада жизни. В Костроме мы были не беднее, чем они в Ельце: 1) домик; 2) огромный огород и малина и всякие ягоды при нем, – хватало до поста “своего”, 3) мать, хоть больная, но сын (и талантливый) 19 л. И дочь 17–18, вполне здоровые; да Митя “придурковатый” и добрый, да мы с Сережей – маленькие. Но – ВСЕ ПРОВАЛИЛОСЬ в чудовищной анархии.

В Ельце: Бабушка, дочь, внучка, домик гораздо меньше, сада и огорода – никакого. Но они были в высшей степени все БЛАГОРОДНЫ, – и им все спешили помогать… Я был до того изумлен, что можно так жить, после своей Костромы, после ужасного костромского холода, после ужасной костромской безлюдности (среди людей), после всей этой собачьей и окаянной жизни, где даже дети-то, кажется, все друг друга ненавидели, где ни в ком не было уважения и любви, никто ни с кем не говорил, никогда не было улыбки, шутки, смеха… Тут я до того убедился, что “можно жить” зиждется не на экономике и “условиях жизни”, а на душе, и, по-моему (тут дело и заслуга ЦЕРКВИ), – просто на образе и зажженной лампадке… Словом, меня дом Вари “прибрал, причесал, вымыл и сделал хорошим мальчиком”. Я ему безмерно обязан…»

В 1916 году, в «Последних листьях», написанных фактически в пору разлада, нового семейного кризиса в его жизни, В. В. с нежностью вспоминал начало своего елецкого романа:

«…заглянув в “глубокий колодезь дома Рудневых – Бутягиных” – полюбил их всех. И полюбя – почувствовал неудержимую буйную радость: и в тот же момент стал счастлив.

Я отчетливо помню, что тогда мне все хотелось смеяться (до этого – никогда), я готов был сесть и в стуколку, и в преферанс, ну, и пуще всего – поехать бы с милой… к Бибиковым, куда угодно, но с милой.

С грациозной, тихой или чуть слышно резвой девушкой (впрочем, она была вдова. Все равно).

Она мне нравилась. И стал весь мир нравиться.

Так вот. Секрет в любви.

Причем замечательно, что я не влюбился тем “убойным способом”, когда люди теряют голову, сумасшествуют и пр., и пр., и пр. Этого я вообще в жизни не знал. Совсем другое. Я только очень уважал. О – очень, очень, очень. И еще меня уже поразило: что ей я “нравлюсь”, что меня она выбрала “другом”, что для нее я “кое-что”. Это было неожиданно.

Ну, – и нравилась. И ее серое пальто, и скромная шляпа, с “простой лентой”, – и тогда эта зеленоватая вуалька (лето). А когда поднимет вуальку, эта ямка на щеке.

И какая-то постоянная ее внутренняя серьезность».

«Папа ухаживал за мной странно, неуклюже и смешно, – рассказывала Варвара Дмитриевна своей старшей дочери Татьяне. – Когда я к Василию Васильевичу ходила, он меня только черным хлебом угощал и чаем с молоком. А на столе у него бутылка водки стояла и штопор на самом видном месте, а сам никогда не пил… Тюлевые занавески я купила, повесила. Он обстановку любил, угостить любил».

…А началась эта чудесная история весной 1889 года, когда Василию Васильевичу исполнилось 33 года, а Варваре Дмитриевне – 25, и он подарил ей свою фотографию, на которой написал:

«Мое и Ваше прошлое было грустно.

Настоящее у нас хорошо.

Станем же поддерживать друг друга, жалеть и не осуждать за взаимные недостатки, чтобы и будущее стало для нас не худо.

Варваре Дмитриевне Бутягиной от преданного, любящего и уважающего друга Василия Розанова. Елец, 1889 г. – мая 25».

«То, чего так долго, так мучительно и всегда напрасно искал я всю мою жизнь – любви счастливой, равной, с тем добрым и ясным светом, которым может светить только жизнь народа, без умничаний росшая тысячу лет, – это, наконец, я имею, – писал Розанов Страхову месяц спустя. – Теперь я люблю без всякой примеси идейного, и без этого же полюбило меня доброе, хорошее и чистое существо. Мы рассказали друг другу свою жизнь, со всеми ее подробностями, не скрывая ничего, и на этой почве взаимного доверия, уважения и сочувствия все сильнее и сильнее росла наша дружба, пока не превратилась в любовь… Но все-таки страшно подумать, как же мы будем любить друг друга, оставаясь чужими, как устроится наша жизнь? “Как-то темно в будущем” и у меня, как говорит моя бедная Варя (ее имя), думая про себя и свою любовь ко мне. Но мы будем заботиться друг о друге, беречь и жалеть друг друга в жизни, – этого уже довольно, чтобы жизнь не показалась холодною и бесприютною… Я и счастлив и несчастлив: счастлив полною любовью, абсолютною преданностью; несчастлив, и иногда невыразимо глубоко, до отчаяния, что я уже не заслуживаю этого счастья, что она была бы счастливее, полюбив другого… Не знаю, что дальше у нас будет: как могу я быть спокоен, когда я ничем для нее не жертвую, а она для меня всем».

А через несколько месяцев с грустью добавил: «чувствую себя очень несчастным от неспособности сделать чье-нибудь счастье. Мое здоровье ничего себе, и, перестав заниматься писательством, я чувствую себя хорошо, но вот женщина, которая отдала мне все, не оставив для себя ничего, – видимо, и сильно потрясена в здоровье. Не дал я счастья жене своей и не умею дать и теперь. Для чего живет такой человек, как не спросишь?»

Что такое развод?

Противоречивые чувства Розанова, временный отказ от литературной деятельности и упоминание жертвы со стороны Варвары Дмитриевны были вызваны разными обстоятельствами, но прежде всего тем, что брачная ситуация складывалась отнюдь не в пользу философа и шансов на счастливое завершение этого романа было немного. И дело заключалось не только в крайне неопределенном семейном положении «женатого жениха», но и в сомнениях невесты и ее родных: а стоит ли вообще молодой вдове связывать будущее свое и своей семилетней дочери с этим странным, смурным человеком, беззастенчиво вторгшимся в их тихую жизнь? Не лучше ли подождать кого-то другого, более основательного, солидного и никакими обременениями не отягощенного?

«Пишу Вам в большом беспокойстве, и его источник в моих личных делах, – спешил посоветоваться Розанов со Страховым. – От тяжести души выскажу Вам его, а также и с надеждою, хотя и неверною, что Вы как человек, очень много видевший людей и очень разнообразных, скажете мне и слово опытного и проницательного человека. Только сейчас узнал я вот что: доктор по нервным болезням, а также психиатр, по имени Россолимо (в Москве) сказал месяц тому назад женщине, о привязанности к которой я Вам писал год назад и которая ездила к нему в Москву посоветоваться о здоровье, сказал, не подвергая ее расспросам еще, но только долго смотревши на нее, что она находится под влиянием человека гораздо ее сильнейшего душою – очень развитого, что этот человек – душевнобольной, и если заблаговременно не примет мер – то должен будет сойти с ума, но что она, находящаяся под влиянием этого человека, может помешаться гораздо раньше, именно в год приблизительно. Это хранилось от меня в тайне, и только сегодня я узнал всю истину. Она сказала ему, что любимый ею человек занимается литературой, с большой страстью. Он сказал, что так как оставить это ему (т. е. мне) немыслимо, то, по крайней мере, я должен на несколько месяцев прервать свои занятия и начать заниматься, сколько можно меньше… Вы видели меня 2 недели и скажите искренно, правдиво – правда ли, что я ненормальный, правда ли, что могу влиять столь искажающим образом на близкого, душевно связанного человека? Болезни во мне нет, но должен ли я лечиться? Литературу я решительно оставляю на неизвестно какое время, – но что делать с этой вечной забывчивостью от окружающего, с вечно и бессознательно бегущими мыслями? Ради Бога не оставляйте меня словом Вашим, в котором я нуждаюсь».

Страхов его не оставил, успокоил, литературу В. В. не бросил, но вряд ли идея поездки молодой женщины в Москву к не известному тогда никому врачу-психиатру, а впоследствии корифею отечественной медицины Григорию Ивановичу Россолимо родилась на пустом месте. Видно, было в поведении, словах, в самом характере ухажера что-то, спровоцировавшее опасения ее или ее родных, заставлявшее их подозревать его в скрытой душевной болезни, о чем позднее напишет также первый биограф Розанова Эрик Голлербах, а журналист и публицист Михаил Осипович Меньшиков сделает вывод о том, что Розанов не будет забыт именно благодаря своему «психопатическому своеобразию»[19]. Так это или не так, но в любом случае одно дело гением быть, другое – с гением жить. И хотя в конечном итоге Варвара Дмитриевна свой выбор в пользу Розанова сделала, этот психологический сюжет имел продолжение в будущей весьма непростой совместной жизни супругов в петербургский период.

Однако это все будет потом, а прежде нашей паре надо было победить другое обстоятельство непреодолимой силы. А именно – разобраться со злосчастным «идейным» браком жениха, заключенным в ноябре 1880 года и, как уже говорилось, не подлежащим по законам того времени расторжению без основательных причин, коих могло быть три: неспособность к деторождению (под которой подразумевалась в основном мужская импотенция), пятилетнее безвестное отсутствие и прелюбодеяние. Еще до знакомства с Варварой Дмитриевной Розанов попытался вопрос с разводом уладить, почему, собственно, и не давал жене вида на жительство, фактически ее шантажируя, вынуждая ему уступить и сделать все, что он ни попросит. Однако – не на ту напал, и здесь нам снова придется вернуться к Аполлинарии Прокофьевне.

Уже общим местом стало обвинять Суслову в том, что противная баба, как собака на сене, не давала мужу развод, нанеся тем самым ему чудовищную рану и исковеркав жизнь ему, его второй жене и их общим детям. Это все действительно так, Аполлинария, несомненно, была, как сказал бы Андрей Платонов, «женщиной тяжелого поведения», только надо хорошо себе представлять, что это означало и что за ее упрямым несогласием стояло.

Летом 1887 года, то есть сразу же после расставания с мужем, Суслова (хотя правильнее, конечно, называть ее Розановой, так как, выйдя замуж, она поменяла девичью фамилию и жила с мужниной до конца дней) уехала в Крым к своей знаменитой медицинской сестре и получила от графини Салиас, которая с самого начала отрицательно относилась к ее неравному браку («Если бы не пошли за Розанова, кто знает, быть может, была бы мать семейства, счастливая»), письмо следующего содержания (здесь и далее письма графини цитируются по книге Л. И. Сараскиной «Возлюбленная Достоевского):

«…Вы спрашиваете у меня, знаю ли я, что такое развод. Не знаю процедуры подробно, но мне 73 года минет завтра, и я на своем веку видела десятки разводов, женщин легкого поведения и женщин вполне добропорядочных и которых все уважали. Когда муж берет вину на себя, он все и устраивает. Жене дают подписывать бумаги. Еще недавно одна милая, добрая, красавица-женщина 24 лет, у которой муж требовал развода, дала ему его и все бумаги подписала. Она любила своего мужа, но насильно с ним жить не хотела. И связывать его тоже не хотела. Бывают случаи, когда жена не дает развода – это когда есть дети. В таком случае, не желая сводной семьи, т. е. других детей от другого брака, отказывали или не отказывали потому, чтобы дети не были поставлены в положение встречать вторую жену отца при живой матери. Вы не хотите дать развода – это Ваше дело, – но не говорите вздора. До Вас и по сей час развод дают самые добродетельные, достойные уважения женщины, когда их муж (недостойный во многих случаях) его требует. По моей [?] я всегда давала Вам советы хорошие. Вспомните, как я не желала Вашего замужества со студентом. Навыходили. Смотрите теперь, чтобы этот муж, которого Вы насильно желаете быть женою, не наделал бы Вам бед. В его руках много для этого способов. Он может Вас по этапу к себе вытребовать – и не прибегая к такому резкому способу действий – просто не дать Вам паспорта: и заставить сидеть подле своей любовницы. Да и мало ли что? Мне же Вас жаль. Вы выбились из колеи. Вы сами не знаете, что делаете. Вероятно, Вы его очень любите. Но… насильно мил не будешь, а я думаю, что он человек нехороший и без правил».

Ирония этого сюжета заключалась в том, что Розанов был отнюдь не первым литератором, в чью семейную драму была вовлечена популярная русская беллетристка с заморской фамилией. В начале шестидесятых годов XIX века Елизавета Васильевна сделалась литературной опекуншей молодого (хотя как сказать молодого, ему было уже под тридцать, то есть примерно столько же, сколько в описываемый период и Розанову) писателя Николая Лескова, перебравшегося из Киева в Петербург. Она ввела его в столичные литературные круги и пригласила работать в принадлежащую ей газету «Русская речь», и, наконец, она же попыталась решить его семейную ситуацию и помирить писателя с женой Ольгой Васильевной, которую тот оставил в Киеве и которая нагрянула в Петербург и заявила о своих супружеских правах. Из миротворческой затеи графини ничего не вышло, если не считать невероятного лесковского раздражения, несколько лет спустя вылившегося в литературную месть: в романе «Некуда» автор изобразил Сальясиху, как он презрительно называл Елизавету Васильевну, в образе «углекислой феи», «маленькой, вертлявой и сухой» маркизы де Бараль, имеющей зайца в голове. Обо всем этом невероятно увлекательно с превосходными цитатами из самого Лескова и его современников написала в недавно вышедшей книге о Лескове «Прозеванный гений» Майя Кучерская, но для нас самое поразительное во всей этой истории то, что фамилия героя, обладающего в лесковском романе очевидными автобиографическими чертами… Розанов!

Именно он, доктор Розанов, претерпевает от собственной законной жены много-много горя и, наконец, расстается с ней и находит утешение в гражданском браке – то есть фактически Лесков начертал и напророчил в своем сочинении путь человека, у которого нечаянно позаимствовал «булочную» фамилию для своего протагониста.

Придавал или нет значение этому вещему сюжету сам В. В., утверждать не возьмусь, однако Лескова он ставил всегда очень высоко, а возвращаясь к его собственной семейной ситуации, следует страшно пожалеть, что ответные письма Аполлинарии к «Сальясихе» не сохранились. И тем не менее выраженная весьма отчетливо позиция ее старшей подруги помимо негативной оценки личности В. В. как нехорошего человека без правил, позволяет сделать вывод, что на самом деле Розанова не хотела отпускать Розанова от себя, и это еще раз доказывает: она его не бросала и стремилась к тому, чтобы они опять сошлись.

А вот он, вырвавшись на свободу, возвращаться, сходиться с ней снова не собирался, и год спустя, в июле 1888 года, беспокойная графиня пишет Полине: «До меня дошло, что муж Ваш требует развода. Умоляю Вас не противиться этому и согласиться, только не берите вины на себя. Вы ничем не виноваты. Не противьтесь, дайте развод, насильно мил не будешь. Если же Вы не дадите развода, то он может многое худое Вам сделать. Я считаю, что если муж требует развода и детей нет, то его непременно надо дать. Зачем Вам быть связанной с человеком, который Вас не любит и любит другую. Послушайте меня. Вы должны поступать с чувством собственного достоинства, а не как влюбленная девчонка – ведь Вам не 25 и даже не 30 лет. Это мой совет… Не лезьте в беду. Не отказывайте мужу, если он Вас знать не хочет, а хочет жить врозь. Поверьте, насильное сожительство кроме беды, горя, недостойных действий ничего не принесет».

Через полтора месяца Елизавета Васильевна свой взгляд вдруг изменила: «И я прихожу к такому мнению: не лучше ли Вам помириться с мужем и жить тихо и спокойно, как все живут, не слоняясь и не ища то того, то другого, будто Вы выброшены из колеи… Разумеется, если желаете жить с мужем, покоритесь его ветрености и неверностям».

Но вскоре произошло нечто, что заставило графиню вернуться на прежние позиции и с еще большей яростью их защищать: «Я с ужасом прочла Ваше письмо. Как? После всех своих мерзостей и позорного поведения, как мужа, он требует, чтобы Вы взяли на себя вину. Этого ни одна порядочная женщина не сделает. И еще требует при этом денег. Полинька, если Вы меня любите и уважаете, я, как старая женщина, как мать, запрещаю Вам этому человеку давать хоть копейку. Он один, детей нет, жалованье у него есть, при котором живут с женой и детьми, так какая же бедность. Он, как перст, один. Если Вы дадите хоть копейку, Вы пропали и будете обобраны дотла, до нитки. Я вижу, какой это господин… Послушайте меня, откажите в деньгах, откажите (всенепременно, я всегда это Вам советовала) взять вину на себя. Это немыслимо взять на себя позор. Я знаю одну, которая мужа обманула, была уличена в преступной связи, муж хотел развода и, чтобы жену свою не позорить публично, взял вину на себя! А Вы, чистая, жизни добродетельной, зачем Вы возьмете позорное на себя пятно. И как он осмелился предложить это! Словом, бросайте его, не давайте денег, и если хотите непременно развода, пусть берет вину на себя, и ни гроша Ваших денег. Если он просит денег для ведения дела о разводе, это удочка, чтобы обобрать Вас. Ныне дай 200, а там 300, а там 500, и конца не будет. Что же касается до отдачи, то он Вам единого гроша не отдаст, и останетесь Вы без мужа и без денег и к Вашим зрелым годам без куска хлеба. Берегите свои деньги, умоляю Вас, для Вас самих, для Вашей независимости и для Вашего спокойствия. Я вижу, если Вы дадите мужу своему хоть что-либо, он вытянет от Вас все Ваше состояние».

Что там происходило на самом деле, какова была подоплека, что такое написал Розанов Сусловой, что отвечала ему она, что писала своей опытной наставнице и что подразумевала та под «ветреностями и неверностями», с которыми нужно смириться, а также под «мерзостями и позорным поведением», которое принять никак нельзя, какую другую любил Розанов в 1888 году (то есть до знакомства с Варварой Дмитриевной Бутягиной), насколько остро стоял перед ним денежный вопрос – все это доподлинно неизвестно. А потому полностью восстановить картину отдельной семейной драмы конца позапрошлого века, спровоцировавшей впоследствии лавину розановского гнева против общественных и религиозных устоев России, а заодно против всего христианского мироздания, скорей всего, не удастся, но очевидно одно. Проблема была не в том, что Аполлинария Прокофьевна из-за вредного характера не хотела давать мужу развода, как можно прочитать в любой книге или статье о Розанове, описывающей эту историю. Проблема заключалась в том, что она не хотела брать вину за развод на себя, то есть публично признавать свое прелюбодеяние, которого попросту не было и которое Розанов впоследствии задним числом попытался ей приписать. Вот почему не права была дочь Розанова Татьяна Васильевна, когда писала в своих воспоминаниях, что ее отец для получения развода «брал всю вину на себя». Нет, не так все было! И не потому, что он был недостаточно благороден и великодушен, а потому, что не мог признать виноватым себя, а особенно после того, как в его жизни появилась Варвара Дмитриевна, ибо по тогдашним законам тот из супругов, кто прелюбодействовал, не имел права второй раз вступать в брак.

Это была ситуация трагическая, неразрешимая, тогда-то Розанов и написал полные горечи строки Страхову (заметим, ни в чем не обвиняя на тот момент Суслову, а, напротив, виня себя в том, что не сумел дать этой женщине счастья): «Жениться я не могу, и только теперь я впервые почувствовал, что в самом деле кое-что в нашей жизни, в устройстве нашего счастья зависит от законов и учреждений. По последним – мы можем разлучиться с женою и я могу жить с кухаркой или развратничать по публичным домам, но никак не могу жениться на уважаемой и любимой женщине. Это требуется во имя Евангелия, во имя союза Христа с церковью».

Вот – истоки розановского бунта и против Евангелия, и против Христа, и против Церкви. А дальше ситуация лишь усугублялась и привела в конце концов к взрыву.