Александр Звягинцев

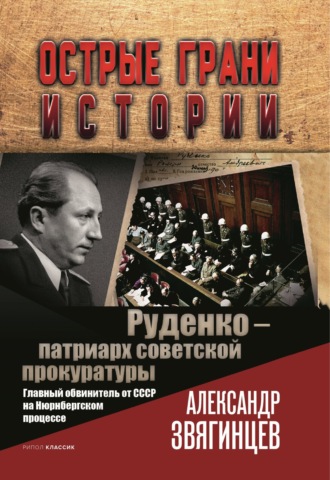

Руденко – патриарх советской прокуратуры. Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе

В 1940 году и над головой перспективного прокурора Руденко сгустились тучи.

Руденко к тому времени уже стал заметной политической фигурой.

Однако очень скоро перспективного прокурора постигло увольнение… Проведенная в 1940 году проверка выполнения постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 ноября 1938 года о перестройке работы по надзору за органами НКВД установила, что прокурор Сталинской области этого постановления не выполнил. Например, спецотдел прокуратуры оказался неукомплектованным – вместо пяти человек по штату работали только двое. Также на день проверки в спецотделе прокуратуры имелось 3603 жалобы, из них 1839 жалоб лежало, по существу, неразрешенными с 1939 года. Отдельные жалобы волокитились с 1938 года. Истребованные еще в январе 1940 года из УНКВД 305 дел были не рассмотрены.

Скорее всего, эти недостатки действительно были. Прокурора области, которому было от роду 33 года, сняли с работы и объявили выговор по партийной линии. Решение об этом принималось в Москве. Заведующий отделом управления кадров ЦК ВКП(б) Бакакин и инструктор управления кадров Гришин подписали заключение, в котором было предложено ЦК КП(б) Украины и Прокуратуре СССР освободить Руденко от занимаемой должности. В августе 1940 года такое решение состоялось. Обычно в те годы увольнением дело не заканчивалось, и за ним вполне мог последовать арест. Перед глазами был наглядный пример – судьба Рогинского, которого сняли тоже за невнимательное отношение к жалобам. Шла новая, очередная волна сталинских зачисток. Арестовывали и расстреливали всех подряд – и жуткого наркома Ежова, и бывшего министра юстиции и генерал-прокурора Временного правительства Малянтовича, и следователя Александрова, который когда-то занимался делом Ленина по обвинению того в шпионаже в пользу Германии, и организатора революционных трибуналов Крыленко, и первого Прокурора Союза ССР Акулова, прокуроров РСФСР Антонова-Овсеенко и Нюрину-Нюрнберг… Всех не перечислишь!

Надо полагать, много бессонных ночей провел тогда Роман Андреевич, тем не менее устоял и даже не оставил мысли продолжить прокурорскую службу. Правда, об этой горькой странице своей жизни он никогда и никому не говорил.

Тем не менее Руденко тогда все выдержал. Видимо, родился под счастливой звездой…

Коллеги и соратники

Анатолий Антонович Волин родился 9 (22) июля 1903 года в небольшом провинциальном городе Темрюк, расположенном на берегу реки Кубани. Он был девятым ребенком в семье рыбака. Мальчик окончил три класса начальной школы, а затем высшее начальное училище, считавшееся престижным. Там изучал даже немецкий и французский языки.

В доме было всего две книги: Евангелие и «Родина», переплетенный за много лет журнал, который он читал по вечерам родителям.

«Революция пришла в наш город без особых потрясений, – рассказывал А. А. Волин. – Был образован ревком, городской штаб обороны и другие органы новой власти. То и дело происходили митинги, на которых звучали чарующие слова: свобода, равенство и братство».

В январе 1921 года Анатолий довольно бойко выступил на совместном партийно-комсомольском собрании, разбиравшим какой-то бытовой вопрос. Разбитной паренек приглянулся начальству.

В 1923 году двадцатилетний Волин стал слушателем рабфака, в котором он учился три года, получив диплом о среднем образовании. В октябре 1925 года Краснодарская окружная партийная организация приняла Анатолия Волина в свои ряды. Перед ним открывались широкие перспективы. Для продолжения учебы он выбрал факультет права (судебное отделение) Ленинградского государственного университета, куда и поступил в августе 1926 года.

Потом была полуторагодичная аспирантура при Ленинградском отделении Коммунистической академии, после которой он стал преподавать (в качестве доцента) в Инженерно-экономическом институте. Весной 1933 года Волин получил новое партийное назначение, никак не вязавшееся с его личными планами и в конце концов круто изменившее всю его дальнейшую жизнь. Его выдвинули на должность прокурора города Петрозаводска. На этом более чем боевом участке он прослужил два года. И хотя Анатолий Антонович в своих мемуарах, над которыми он усиленно работает, называет время, проведенное им в Петрозаводске, тремя потерянными годами, все же следует признать, что именно отсюда началось его стремительное восхождение на прокурорский и судебный Олимп.

1 декабря 1934 года в Смольном был убит С. М. Киров, и в стране развернулась кампания по искоренению врагов народа. Работать в прокуратуре стало неизмеримо труднее. Усилилась всеобщая подозрительность, выслеживались и жестоко наказывались любые, даже мимолетные связи с троцкистами или зиновьевцами. В этот водоворот случайно попал и Волин, но уцелел. Летом 1935 года он вновь оказался в городе на Неве. В сентябре 1935 года А. А. Волин занял должность помощника прокурора Володарского района Ленинграда, а в июне 1936 года стал прокурором одного из центральных районов города – Смольнинского. Здесь располагались Ленинградский обком партии, Ленсовет, другие городские и областные организации.

Вспоминая свою работу в Ленинграде, Волин рассказывал: «В то время были в моде так называемые показательные процессы. Если правильно понимать их, то они проводились не для показухи, не для устрашения, а для воспитания и профилактики. Мы старались, чтобы судебные процессы доходили до сознания аудитории. К примеру, на одном из процессов дает показания несун, уличенный в хищении с завода сумки с набором специальных инструментов: „Я знаю, что это нехорошо, но у нас в цеху такая обстановка, что инструменты не учитываются. Вот и берешь. Берут и другие, но не все попадаются“. – „Но ведь вы уже второй раз стоите здесь по такому же делу. Где же ваша рабочая совесть?“ – „Совесть-то есть, гражданин прокурор, но, понимаете, принесешь с завода домой хоть болванку, и как-то легче на душе“. На другом публичном процессе обвиняемый в крупном мошенничестве на вопрос судьи: „Скажите, подсудимый, что способствовало вам развить столь бурную деятельность?“ ответил: „Лестно сказать – знакомства и связи“. Это вызвало у присутствующих бурную реакцию, свидетельствующую о том, что процесс был поучительным».

28 сентября 1937 года Прокурор РСФСР Н. М. Рычков направил ходатайство на имя Прокурора Союза ССР Вышинского с просьбой назначить Волина вторым заместителем Прокурора РСФСР. В этом письме, в традициях того времени, особо подчеркивалось, что Волин в других партиях не состоял, партвзысканиям не подвергался. Сведений о принадлежности его к оппозициям и антипартийным группировкам не имеется. После продолжительной проверки по линии органов госбезопасности Волин 1 января 1938 года был назначен заместителем прокурора республики.

Начинать свою работу в Прокуратуре РСФСР Волину пришлось в очень непростой обстановке. «Меня не коснулась роковая круговерть тех лет, – вспоминал он, – но я насмотрелся, как судьба играет человеком, когда исчезает то один, то другой партийный, советский или иной деятель. Иногда приходила в голову мысль: а надолго ли я прописан в Москве? Но прошло немного времени, и я уже вполне мог ощутить, что Москва живет двойной политической жизнью – одной, официальной, на виду, другой – скрытой, в кругу семьи или друзей. Неистовствовал глубоко ложный накал бдительности, порой переходящий в явный психоз, повсюду выискивались враги народа и их пособники, повсюду шла острая борьба с так называемым либерализмом и примиренчеством к врагам народа, вызывая обстановку, которой пользовались действительные враги народа, карьеристы, различного рода проходимцы да лица, сводившие личные счеты.

Подметные письма, клевета, ложные доносы стали распространенным оружием в избиении честных людей. Всякий доносчик, боровшийся с либерализмом и примиренчеством, считался надежным, бдительным человеком, а сомневающийся, а тем более защищающий считался подозрительным, если не прямым пособником врагов народа. Все это наводило на многих людей страх и неуверенность в завтрашнем дне, страх за жизнь мужей, отцов, братьев, сестер.

Заканчивался процесс Бухарина и других видных деятелей. Ошеломляли покаянные, униженные признания подсудимых, которые, как позже стало известно, были заранее согласованы в Кремле. Что творилось на Старой площади и на Лубянке, не знал никто, в том числе, как это ни удивит современников, прокурор республики и я, его заместитель.

Не обзаведясь еще новыми друзьями, я чувствовал себя в Москве одиноким, не с кем было поделиться сокровенным. В те дни многие старались показать себя истинными революционерами, но искренне отваживались говорить только вдвоем; третий мог оказаться доносчиком».

25 июля 1939 года Волин был назначен Прокурором РСФСР сроком на пять лет.

С первых же дней работы в должности прокурора республики А. А. Волин стал проявлять самостоятельность по наиболее принципиальным вопросам и при отстаивании своей точки зрения не боялся идти на конфликт даже с всесильным в то время заместителем Прокурора Союза ССР Г. К. Рогинским (он осуществлял надзор за органами НКВД).

Прокуратура республики в те годы непосредственно не вела расследования по так называемым контрреволюционным делам и не надзирала за этими делами (исключение составляла только статья 58–10 о контрреволюционной агитации). Что касается грубейших нарушений законности по таким делам, то, как отмечал Волин, прокуратура республики была вынуждена действовать в общей системе сложившегося тогда партийно-государственного режима. «Но в то же время не могу не отметить гражданского мужества многих прокуроров, пытавшихся противостоять творившемуся произволу, необоснованным репрессиям, стремившихся протестовать против незаконных и необоснованных обвинений, – писал он. – В некоторых, правда, надо признать крайне редких, случаях им удавалось отстоять свои позиции, не допустить незаконного и необоснованного привлечения к уголовной ответственности невиновных граждан. Немало таких прокуроров поплатились своей карьерой, а некоторые были необоснованно осуждены».

Вспоминая, А. А. Волин рассказывал, когда ему самому приходилось снимать нелепые обвинения в контрреволюционных преступлениях. Директор одного небольшого завода в Калуге, заканчивая доклад на торжественном собрании, посвященном годовщине Октябрьской революции, неожиданно для присутствующих произнес здравицу: «Да здравствует Троцкий!»

Его обвинили в антисоветской пропаганде и агитации и приговорили по статье 58–10 УК РСФСР к пяти годам лишения свободы. Проверив это дело в порядке надзора, Волин пришел к убеждению в невиновности директора, так как неосторожное выражение он произнес автоматически. Протест прокурора республики Верховный суд РСФСР удовлетворил.

А вот другие примеры. Командира Красной армии обвинили в покушении на террористический акт и осудили за то, что он, находясь на даче, занимался тренировочной стрельбой из пистолета по плакату, на котором был изображен Сталин (донес об этом в органы его сосед). Волин и по этому делу направил протест, который Верховный суд РСФСР удовлетворил.

Некий бывший князь В., проживавший в коммунальной квартире, обратился в народный суд с иском о выселении соседки А. Суд в иске отказал. Тогда под диктовку князя его жена написала в Ленинградское областное управление милиции заявление о том, что А. является врагом народа и систематически ведет антисоветскую агитацию. Следствие было недолгим.

Соседку князя арестовали, и она была приговорена к пяти годам лишения свободы с поражением в правах на три года. Спецколлегия Верховного суда РСФСР, куда поступила жалоба осужденной, не нашла оснований к пересмотру приговора. Дело попало к А. А. Волину и впервые было тщательно изучено. Прокурор убедился в том, что следствие велось поверхностно и небрежно. По его протесту Верховный суд РСФСР отменил приговор и направил дело на дополнительное расследование. Впоследствии А. была освобождена из-под ареста, а бывший князь и его жена сами попали под суд за злостную клевету.

«Но такие протесты, – говорил Волин, – проходили с большим трудом. Очень давила на сознание судей сложившаяся судебная практика и общая обстановка в стране. Понятно, что этими примерами я отнюдь не хочу хоть как-то смягчить оценку той страшной трагедии, того произвола и беззакония, которые творились в стране в те годы. Они лишь свидетельствуют о том, что если была малейшая возможность спасти хоть одного человека от этого произвола, то добросовестные прокуроры и судьи использовали эту возможность».

После войны Волина прочили председателем Верховного суда СССР.

О том, как происходило это назначение, Волин рассказывал так:

«Через некоторое время я уже сидел за столом Политбюро… Сижу на краю длинного стола. Утвердили какого-то министра. Входит Сталин. Председательствовал, кажется, Маленков. Сталин подошел к столу, что-то на нем посмотрел, что-то спросил у председательствующего и стал прохаживаться. Кузнецов стал докладывать мое дело. Я, естественно, поднялся. Как только Кузнецов кончил докладывать, Сталин посмотрел на меня и говорит: „А не молод ли товарищ Волин?“ Мне было сорок пять лет. У меня был моложавый вид, от силы можно было дать тридцать пять лет. Я сказал: „Мне недавно уже исполнилось сорок пять лет, товарищ Сталин“. Он как-то недоверчиво посмотрел и спросил: „А не тяжело ли вам будет, товарищ Волин?“ Это как бы вытекало из первого вопроса. Я вспомнил, что министр, которого назначали передо мною, пробубнил на такой же вопрос: „Если мне поможет

ЦК, я постараюсь оправдать доверие ЦК и Ваше, товарищ Сталин“. И думаю: как же мне ответить, чтобы не быть попугаем.

Я сказал: „Я сознаю, что это нелегко, товарищ Сталин“. Он так посмотрел-посмотрел и говорит: „Хорошо“. Кто-то из членов Политбюро сказал: „Утвердить“. Кузнецов дал мне знак уходить. Больше я с ним (Сталиным. – Авт.) не встречался. Но видел его десятки раз на приемах. Я бывал на всех приемах».

25 августа 1948 года Президиум Верховного Совета СССР избрал Волина председателем Верховного суда СССР, а очередная сессия Верховного Совета утвердила его в этой должности.

Председателем Верховного суда СССР Волин прослужил два конституционных срока, один из них – при Сталине.

21 февраля 1957 года Волин был освобожден от должности председателя Верховного суда СССР. На некоторое время Анатолий Антонович остался не у дел. Вскоре ему предложили занять должность заместителя министра культуры СССР, но он отказался. Через некоторое время открылась вакансия заместителя главного арбитра в Государственном арбитраже при Совете министров СССР. Вот на эту должность 25 сентября 1957 года он и был назначен.

Автор неоднократно встречался с Анатолием Антоновичем. Он вспоминал людей, с которыми приходилось общаться в своей жизни, всем давал лаконичную, но очень яркую и точную характеристику. Вот, например, его отзыв о Вышинском. «Это высокообразованный человек, но это человек Сталина… Он разделяет ответственность за все злодеяния, которые совершены при Сталине. Он придавал репрессиям законную силу… В другое время Вышинский со своим умом, образованностью мог быть полезным советским человеком».

Размышляя о жизненном пути, Волин отмечал:

«Обращаясь к собственной, можно сказать, уже прожитой жизни, я не раз мысленно перебирал все ее основные этапы, пытаясь понять, что же определило ее, под влиянием каких факторов сложился мой жизненный путь, мой внутренний мир? Была ли моя жизнь моим собственным выбором или, будучи подхвачен мощной волной революции, я плыл по ее течению, считая это течение моим собственным течением. Короче говоря, принадлежал ли я себе, насколько были применимы к моей жизни такие прекрасные, гордо звучащие слова: свободная воля, свободный дух, собственные цели, наконец, собственное жизненное кредо?

Размышляя об этом, я и сегодня, пожалуй, не смог бы на все эти сложные вопросы дать однозначные ответы…»

Волин прожил долгую жизнь. Скончался он в 2007 году, отметив 104-ю годовщину. Похоронен в Москве.

15 сентября 1940 года Роман Андреевич Руденко стал слушателем Высших академических курсов Всесоюзной правовой академии. Одновременно его зачислили в экстернат Московской юридической школы Наркомата юстиции РСФСР. Таким образом, учиться ему пришлось на «два фронта» – очно на высших курсах, а также самостоятельно готовиться к экзаменам в юридической школе, причем сразу же за два года обучения. Программа школы несколько отличалась от той, которая была на высших курсах. Наряду со специальными юридическими дисциплинами, такими, как уголовное право и процесс, гражданское право и процесс, криминалистика, трудовое право, являвшимися обязательными, на курсах и в юридической школе преподавали историю народов СССР, математику, географию, балансоведение.

А на курсах он еще изучал политическую экономию, теорию государства и права, судебную психологию, а также обязательные основы марксизма-ленинизма. Словом, предметы высших курсов и школы как бы дополняли друг друга, давая более обширные знания по специальным и общеобразовательным дисциплинам.

Роман Андреевич учился хорошо. По отзывам преподавателей, он был аккуратен, сдержан, скромен, четок. Сразу же после зачисления его избрали в партбюро, и он стал первым заместителем секретаря парторганизации курсов.

По поручениям Московского городского и Краснопресненского районного комитетов партии ему часто приходилось выступать с лекциями и беседами на предприятиях и в организациях столицы. Во время бесед с людьми объяснял политику партии, принципы социалистической законности. Разумеется, много вопросов было о войне, приближение которой чувствовали все…

Выпускные экзамены на Высших курсах совпали с началом Великой Отечественной войны. Свидетельство об окончании курсов Руденко получил 27 июня 1941 года. Оценки почти по всем предметам у него были отличные. А еще через три дня, 1 июля, Роман Андреевич успешно выдержал экзамены в юридической школе. В том же, 1941году, Руденко поступил на экстернат Московского юридического института, но, естественно, война спутала все планы. Надо было делать то, что нужно для победы…

Но, забегая немного вперед, следует отметить, что после войны, в 1950 году, он, работая в Киеве, все же окончил 4 курса юридического факультета Киевского государственного университета. Того самого учебного заведения, где учился А. Я. Вышинский и в котором после завершения учебы (1913 год) он был оставлен для подготовки к профессорскому званию на кафедре уголовного права и процесса. Однако университетское начальство с этим решением не согласилось, и научная карьера его тогда не состоялась.

26 июня 1941 года. Это особая дата в жизни Руденко – его «вернули» в прокуратуру. Приказом Прокурора СССР он был назначен начальником отдела Прокуратуры СССР по надзору за органами милиции.

Однако уже через 13 дней, 9 июля 1941 года, он обращается с рапортом к исполняющему обязанности Прокурора Союза ССР Н. Г. Сафонову с просьбой отправить его на фронт: «Искренно желая принять участие на самых боевых участках в разгроме врага – германского фашизма, прошу призвать меня в Военную прокуратуру и откомандировать во фронтовую полосу. Я, 1907 года рождения, член ВКП(б) с 1926 года, имею звание военюрист II ранга. Я обещаю, не страшась никаких трудностей, испытаний и лишений, отдать все свои силы, а если нужно будет, и жизнь за дело нашей социалистической родины, за дело нашей партии Ленина – Сталина».

Но тогда просьбу Романа Андреевича не удовлетворили, и он до начала весны 1942 года оставался в Москве.

В официальном заключении о деятельности возглавляемого им отдела было написано: «За период военного времени отделом значительно активизирована работа по надзору за милицией. Силами отдела была проверена работа в 13 областях, выявленные недостатки на месте исправлялись, давались конкретные указания по вопросам оказания всемерного содействия военным властям в использовании всех сил и средств для нужд обороны и обеспечения общественного порядка и безопасности. По этим вопросам издано 3 приказа Прокурора Союза ССР и поставлен вопрос перед НКВД Союза ССР об улучшении работы органов милиции. Прокуроры на местах проверяют в органах милиции следственные дела в процессе расследования и дают по ним указания.

В результате указанных мероприятий мы имеем уменьшение прекращенных и возвращенных на доследование дел, сокращение сроков расследования.

В целях оказания помощи в организации работы, прокуроры отдела выезжали в Азербайджанскую, Грузинскую, Узбекскую, Казахскую и Карело-Финскую союзные республики».

А в характеристике, подписанной заместителем прокурора Союза ССР Г. Сафоновым, говорилось: «Тов. Руденко Роман Андреевич, работая в Прокуратуре СССР с июня 1941 года по март 1942 года начальником отдела по надзору за органами милиции, принимал активное участие в обороне города Москвы, непосредственно осуществляя надзор за всеми мероприятиями, проводимыми органами милиции по охране общественного порядка и безопасности в столице.

Кроме того, будучи в то время членом партийного бюро и руководителем осоавиахимов-ской организации Прокуратуры Союза, тов. Руденко активно участвовал в противовоздушной обороне нашего объекта, в мобилизациях на строительство оборонных рубежей, в проведении военных занятий среди сотрудников и команды МПВО».