Александр Ройтман

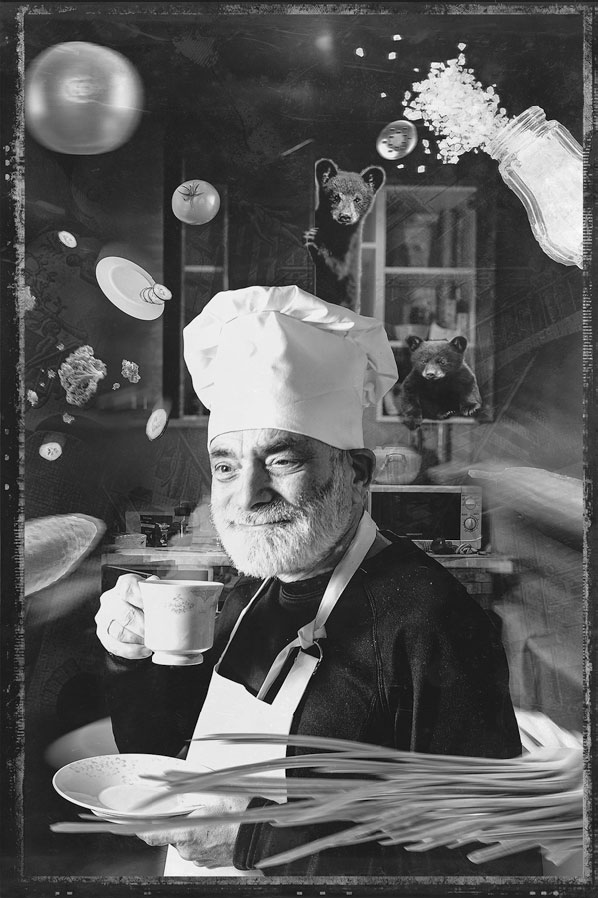

Кухня ехидного психолога

Кухня Ройтмана

В хорошем обеде, как в опере и в человеческой жизни, происходит действие с заданной темой и определенной последовательностью ритуалов, декораций и мизансцен, от которого не оторвешься.

Вячеслав Ланкин

Свежее медвежье мясо для рыцарей круглого стола

Меня так часто спрашивали, как я работаю, что в итоге сам задумался о своей профессиональной кухне.

Восхищаюсь людьми, наделенными множеством талантов, но радуюсь, что у меня – единственный. Отсутствие сомнений в сфере приложения себя дало мне не обреченность, а устойчивость. Психотерапия – моя профессия, сфера интересов, область поисков и открытий, заработок, образование, тридцатипятилетний опыт, пространство жизни, возможность быть востребованным и полезным людям. Психотерапии я обязан всем, что у меня есть сейчас, от знакомства с любимой женой до золотой медали за книгу.

В настоящей монографии я открываю свою кухню перед читателями и прежде всего перед самим собой – стараюсь вербализировать, назвать, проанализировать, объяснить методы и инструменты своей терапевтической практики.

Пожалуй, «кухня» – достаточно точное слово, которое объемлет не только авторские методики, но также интонацию повествования. Кухня – это место, где, сидя напротив за столом, мы ведем задушевный и честный разговор со своими. В последние годы я веду ежемесячный цикл авторских мастер-классов. Эти интерактивные встречи пятидесяти психологов со всего мира называются «Мастерские Ройтмана». Уникальность подобной формы мастер-классов укладывается в два постулата. Во-первых, это всегда круглый стол коллег, равных перед лицом общего дела. Во-вторых, мы накрываем этот круглый стол над краем пропасти – в сакральном месте, где плоский мир обретает новое измерение, где пустота становится глубиной, а одиночество – отдельностью, где говорят не о победах, а о провалах. Да и что такое победа? Очередная медвежья шкура или звезда на фюзеляже?

Опыт поражений и потерь освобождает нас от гордыни и комплекса бога. Страдания учат великодушию, мудрости и смирению. Это делает нас людьми, позволяет нам встретиться с собой. И затем именно из этого места возможна встреча с другими. На «Мастерских» я часто представляю стол на краю пропасти, за которым ведут обсуждение коллеги – рыцари круглого стола.

Говоря о трапезе, можно понимать кухню как концептуальный набор рецептов и блюд, предлагаемых клиенту. Но метод Ройтмана – это не рецепт, а почерк.

Насколько уместна аналогия психотерапии с едой? Задолго до Федерико Феллини люди говорили про «сладкую жизнь», замирали перед «острой» темой. Нас раздражает «приторность» происходящего или влечет «горячий» спор. Кого-то настораживает «сухой» ответ, который собеседнику приходится вежливо «съесть». Немецкий психолог Альфред Адлер назвал свою психотерапевтическую технику «Плевком в суп клиента» [2]. Я именую «консервами» клише и домашние заготовки, которые не беру в работу. На кухне Ройтмана все свежее и живое – здесь и сейчас…

Кухня у меня очень разная. С кем-то мы греемся у первобытного костра. Иногда это кухня замка с готическими подсвечниками, огромным вертелом и застольной песней. Это может быть пятиметровая кухня «хрущевки» с запретной беседой и приглушенным светом. Порой это фастфуд. В другой раз – грузинское застолье с бесчисленным количеством яств. Сейчас часто случается походная кухня и армейский сухой паек без кухни вообще. А на следующий день кухня Ройтмана – это барочная веранда с серебряными столовыми приборами, путеводными звездами в небе и мишленовскими звездами в меню. Но ни с чем не сравнится для меня стол над пропастью, который я накрываю для своих коллег – рыцарей круглого стола.

Что может быть общим и характерным в столь разнообразных контекстах?

Основное блюдо – по-настоящему теплое, сырое медвежье мясо! Его не перепутаешь ни с чем – оно живое! Оно тревожно пахнет кровью. Сочится густой кровью, капающей на пол. В нем – настоящая жизнь, истинная боль и огромная сила. В нем – истинное желание жить и нативный яростный выбор. В нем живет пронзительное неистребимое либидо. Вы не перепутаете никогда этот тревожащий и пугающий запах вашего прихода ко мне!

Архаическая фигура медведя – вечного антагониста – присутствует в разных томах библиотеки «ехидного психолога». Медведь олицетворяет юнговское бессознательное [3]. В теории коллективного бессознательного противопоставляется личность и тень – наша осознанная часть и то, чего мы не принимаем и стараемся избежать. Встреча с собственной тенью рушит привычные представления, защиты, установки, запреты и поэтому страшна. Медведь огромен, архаичен, неодолим и неизбывен.

Многосерийный поединок с хищником опасен и кровав, но – нескончаем. С другой стороны, медведь – это мощный ресурс, в образе медведя живет агрессия, сила, либидо, бессознательная мудрость, великодушие, широта… Образ не-убиваемого медведя – проекция нашего бессознательного, нашей собственной тени, которая никуда не денется от нас. Даже поджаривая куски медвежьего мяса, мы все равно видим рядом живого опасного хищника.

Не умаляя высокой кухни fine dining, на кухне Ройтмана мы говорим о подлинности. Каждое блюдо, съеденное нами здесь, каждый его кусок приготовлен из настоящего горячего мяса медведя, поверженного нами в честной встрече!

Интимность взаимоотношений личности и тени простирается от примитивной заботы о сохранении жизни до мистической чистоты в самом возвышенном служении. От физиологической потребности в качественной пище до насущно необходимой здоровой подпитки в душевном, психологическом плане.

Сегодня кухня Ройтмана – это не набор рецептов, а то место, где ужин дает нам желание, силы и радость проводить солнце и встретить с любовью ночь… Где завтра состоится самый лучший в нашей жизни восход!

И завтрак.

Важное замечание. На кухне Ройтмана вы можете постепенно научиться готовить сами. Серия моих «Мастерских» является интерактивным курсом по практической психотерапии, а данная монография – ее кратким текстовым аналогом. Овладение мастерством требует не только суммы знаний, но и определенного мужества, честности, упорства, решимости встретиться со своим медведем и готовности однажды ему проиграть. Однако научиться – реально.

По крайней мере, для этого пишется монография «Кухня ехидного психолога».

Концепция

Дело не в цифрах и не в технологиях, все должно начинаться с концепции. Любую можно воплотить, надо только выяснить подходящие условия для этого.

Вячеслав Ланкин

Стол над пропастью и человек, который не знает

В чем состоит работа психотерапевта? Чем наши профессиональные функции отличаются от задачи священника, врача, учителя или, скажем, гадалки?

Расскажу вам древнюю легенду о людях, которые столетиями жили у моря, ловили рыбу и ели ее. Когда рождался ребенок, ему делали люльку в форме рыбы, а вырастая, он становился рыбаком. Женщины назывались рыбачками и носили украшения в виде рыб; особой доблестью считался большой улов. Люди молились Великой Рыбе, а когда умирали – на их могиле вырезали изображения рыб. Эти люди, понятное дело, не мучились по поводу того, какую профессию выбрать, чему научить детей и где провести лето. Если у них все-таки случались проблемы – старейшина племени знал ответы на все вопросы, потому что был старейшиной рыбаков. Исходя из многолетнего опыта он давал однозначное предписание, как снискать благосклонность Великой Рыбы и исправить ситуацию. В этом линейном мире совершенно не нужен был психотерапевт!

Тысячелетиями рождение в семье аристократа или, скажем, горшечника определяло образование, уклад жизни, архитектуру жилища, предписания на все случаи жизни. В XIX веке все изменилось. В эпоху Просвещения возникло понятие «личность» как обозначение дистанции между характером человека и его социальной ролью [4]. Ответ на вопрос «как человеку жить?» стал неоднозначным. И постепенно стали появляться люди, которые отвечают на этот вопрос: «Не знаю». Это – психотерапевты.

Хотя еще Сократ сказал две с половиной тысячи лет назад: «Я знаю только то, что я ничего не знаю», – смею предположить, что именно психотерапия стала первым социальным институтом, обслуживающим неоднозначность решения и личностный выбор. Считается, что психологическая наука началась в 1879 году в экспериментальной лаборатории Вильгельма Вундта в Лейпциге [5]. Лаборатория была преобразована в институт, приблизительно в это время появился медицинский гипноз, вскоре появилась психодрама, затем психоанализ, экзистенциальная терапия [6], феноменология…

Родившись в недрах медицины, отвечающей на вопрос «что делать?» диагнозом и рецептом, практическая психология все более отделяется в иную сферу взаимодействия. Постепенно от подхода к подходу примат врача становится все менее выраженным. Психотерапевт снимает белый халат, пациент перестает запираться в психиатрическую клинику, а становится клиентом в кабинете. В середине ХХ века появляется перлзовская гештальт-терапия, которую иронично называли «психоанализом для бедных» [7]. Психология становится массовой, дешевой, общеупотребительной, приживается на американском континенте. Во множестве методик личностного роста рождается гуманистическая клиентоцентрированная психотерапия Карла Роджерса, утверждающего: «Не терапевт, а клиент является экспертом самому себе» [8]. После шестидесятых годов ХХ века психотерапия становится все более демократичной, универсальной и свободной от предписаний, а давать советы считается дурным тоном для психолога. Во второй половине ХХ века отношения психолога и клиента регулируются контрактом равных.

Разведшись с медициной, психотерапия также хладнокровно расходится и с педагогикой. Не буду утверждать, что психотерапевт перестал быть гуру, наставником и дрессировщиком. Но интересным представляется подход, где психолог не учит и не лечит, а просто задает вопросы и действительно не знает ответа на них. Человек признается автором своей жизни. Клиент осознает свою свободу и вместе с ней принимает на себя ответственность за свою жизнь.

Это – про взрослость [9]. Психотерапия для меня – это и есть процесс сопровождения взросления. Иногда сепарация происходит в шестнадцать лет, иногда – в пятьдесят или позже. Но участие психолога в этом трудном и болезненном процессе важно для множества людей, по крайней мере, они до сих пор его охотно покупают.

В своих книгах и «Мастерских» я свожу к минимуму педагогический элемент. Чем больше вы меня уважаете, тем сложнее услышать за моими выводами свое ощущение, свой опыт, свое участие, свои переживания, особенно если я сижу во главе стола. Но за круглым столом нет главы или главой может оказаться каждый. За круглым столом приобретает значение не то, что я декларирую, а то, что в вас откликается.

Я хочу, чтобы мы были с вами рыцарями круглого стола. Я буду разговаривать с вами на «ты». Это не признак моего неуважения к вам, а обозначение равенства. Мне кажется, это очень соответствует уникальности функции психотерапевта. Наряду с психологическими кейсами я часто использую в своей работе сказки, анекдоты и истории из жизни – для меня это органично.

В семнадцать лет я, при росте метр пятьдесят семь, думал, что не нравлюсь девочкам. Тогда между гитарой и психотерапией я выбрал гипноз. Я был уверен, что девочки любят знающих и сильных. Четырнадцать лет занимался гипнозом – это тоже было органично для меня. В какой-то момент, наверное, я стал другим, по крайней мере, увлечение гипнозом было пережито. Постепенно понял, что директивность гипноза хороша для врача, но для психолога нужны другие подходы. В девяностых годах узнал о групповой терапии, которую в 1932 году ввел в психологическую практику Джейкоб Морено [10], а затем – чуть более полувека назад – Курт Левин развил это направление, исследуя групповую динамику [11]. Я увидел в динамической психотерапевтической группе место для своего «не знаю». Это открытие перевернуло мою жизнь.

Признавая за собой право не знать, как другому человеку лучше и правильней жить, я сделал это незнание профессиональным ресурсом. Так сформировался психотерапевтический метод, предельно естественный и эффективный, позволяющий мне, полностью оставаясь собой, говорить из этого места: «Не знаю». Такая позиция психолога позволяет клиенту делать самостоятельные шаги в ходе психотерапии и супервизии.

Я считаю, что идеальный терапевт – это идеальный клиент. Обычно наш брат – психолог на индивидуалки выходит совершенно спокойно и ведет себя там даже более естественно, чем наш двоюродный брат – клиент. Многие психологи встречаются со своим личностным несовершенством и ограниченностью относительно легко, на контакт в этом месте идут мгновенно, сопротивления не включают. Но на супервизии я сталкиваюсь с ядерным сопротивлением и нарастающей тревогой с их стороны. Бывает даже, что люди оплачивают сессию, заходят и отказываются участвовать.

Этот держался уверенно. Для человека, пришедшего на супервизию, даже чересчур. В облике вошедшего выдавали напряжение только нервные усики и тесный в плечах пиджак от Armani:

– В моем отношении к клиентам часто возникает ярлык: «Все с тобой ясно. Я отлично знаю, как тебе жить». В этот момент весь мой интерес к нему пропадает, – он развел руками и заговорчески подмигнул мне.

– По-моему, ощущение «Я знаю» не всегда противоречит интересу. Учитель английского, который рассказывает, как строятся глагольные времена, действительно знает, как правильно. А я – нет. Но я могу быть ему интересен как человек, он может анализировать мой уровень знаний, – я лениво защищался от соблазна солидаризироваться с перспективным молодым специалистом, очевидно умным и глядящим на мир с чувством заслуженного превосходства. – По-твоему, мы можем знать человека лучше, чем он сам? Ты думаешь, типа, что я как супервизор действительно знаю, как для тебя лучше?

– А за что я тебе плачу? – он выдал контратаку после паузы.

– Я не знаю.

– Прикалываешься? – он явно запутался, упустил мяч на своем поле и глядел почти заискивающе.

– Я бы с удовольствием сказал: «Да» – и зарядил бы наш разговор твоим раздражением. Но – нет. Я действительно не знаю, как тебе лучше. Хотя это тоже вызовет у тебя протест, но это – правда…

Эта правда его не заинтересовала вообще. Он чесал нос.

Я тоже почесал ухо, вдохновенно трудясь над созданием когнитивного диссонанса [12], весело и изобретательно вводя клиента в конфузионный транс [13]. Усиливал напряжение встречи, закрывая лазейки по всем привычным для него направлениям.

Но он гнул свое:

– У меня интерес пропадает, когда становится понятно, какая проблема клиента сюда привела и как ему надо из этой ямы выбираться.

– Тебе понятно? – уточнил я.

Он, кивая, застегнул пуговицу пиджака и дернул плечом, типа: «Ясен перец». Я ехидно прищурился:

– А клиенту понятно? Или тебе придется объяснить ему, глупому? Вылечить непонятливого сопротивляющегося клиента?

– Придется вылечить, – он тоже усмехнулся. – Видишь, Саша! Трудно мне дается твоя позиция «Не знаю», но я стремлюсь ее освоить – иначе неинтересно работать. А тебе?

Я удивился:

– Почему мне вообще должно быть «интересно работать»? Честно говоря, рассказы клиентов мне не интересны, ну… почти никогда. Бывают совсем клубничные истории – прямо ловишь себя на мысли: «Ух ты!» Но это очень редко. И несерьезно.

– Если к тебе пришел человек в критической ситуации или тяжело больной, тебе не интересно потом, чем кончилась история? – он не понимал, к чему я веду, но с упорством отличника добросовестно прощупывал, есть ли за ехидством психолога что-то человеческое.

Я тоже задумался:

– То есть консультация заканчивается, а потом у меня появляется возможность спросить у кого-то про клиента, жив он или нет? Наверное, в такой ситуации спрошу. Это человеческий интерес, он из другого места, чем «я – психолог». Не знаю, прав ли я, но то, что мной двигает в работе, мало похоже на любопытство.

– А что же? – он опустил глаза и почти минуту сидел в замешательстве – наконец-то. Потом он начал вспоминать, медленно и сосредоточенно: – Ну… есть еще эмоциональное присоединение, когда залипаешь на проблеме клиента. Бывает, он говорит, а у тебя что-то свое фонит. Ты прямо туда падаешь иногда. Я учусь отслеживать такое, но не всегда получается вовремя отключать эту штуку. Иногда выходишь после сессии и два часа думаешь: «Что же это такое со мной?» Как ты с этим справляешься?

– Для меня это – основной источник работы, компас [14], – обрадовался я.

– ???

Такой поворот явно не входил в его планы. Назвать мешающий элемент ситуации несущим! Сделать камень преткновения «главою угла». Он не догонял этого – даром что интеллектуал до мозга костей. Здесь он уже меня слышал, а мне было чем поделиться:

– По тому, что я переживаю и чувствую в работе с клиентом, я сверяюсь. Это – моя система координат и вектор продвижения. Мои чувства – единственный инструмент, направляющий движение во время психотерапевтической сессии. Бывает, что я совершенно равнодушен. Для меня это признак того, что я не нащупал проблемной зоны, признак того, что происходящее не фиксируется моими приборами. И если к концу первых двадцати минут работы у меня не появился эмоциональный контакт с клиентом, не проявилось созвучие или непринятие, я начинаю сильно беспокоиться – появляется тревога. Если эмоционального включения не произошло, то я начинаю использовать формальные инструменты, чтобы принудительно поймать происходящее. Я начинаю суетиться. Если не получится поймать формальными приборами, буду провоцировать, чтобы создать разность потенциалов. Для меня эмоциональное присоединение – не то, с чем борюсь или не борюсь. Для меня эмоции и сомнения – главный ориентир, по которому я выбираю точки приложения и направление движения. Это – мои глаза и уши.

– Когда я начал ходить на психотерапию, ко мне стали обращаться клиенты ровно с такими же запросами, как у меня. Это явно «мои клиенты». Но так больно с ними работать…

– Это – боль, которой я благодарен. Понимаешь, я и клиент находимся в разных мирах. Каждый за своим окном. Я лишен возможности в его мир хотя бы руку протянуть. Мы и встретиться-то можем только-только, когда наши окна совместятся. Я могу положить ладонь на стекло со своей стороны, а он со своей – в том же месте. Это – максимальный предел нашей встречи с клиентом. Окно к окну. Психотерапевт не знает, как клиенту лучше. Один человек не может знать, как лучше другому. В психотерапии так же. Я могу вспомнить, как это в моем опыте, но не могу знать, как это у тебя. Если у нас совместились окна, я могу рассказать, что у меня происходит, и спросить: «Как тебе это отзывается?» То есть я не про тебя рассказываю, а про себя. Я эксплуатирую этот процесс эмоционального присоединения, про который ты говоришь. Когда консультирую человека, то рассказываю про себя, а не про него.

Слушая, он так напрягся и покраснел, что я спросил:

– Почему тебя это так пугает?

– Я тоже благодарен, что могу отследить свои реакции, – он начал было держать хорошую мину, но беспомощно сполз. – Наверное, у меня ресурсов не хватает. Эмоциональных сил. Много трудностей в семье, на работе. Когда я выспался, радуюсь погоде, для меня это – кайф. А на следующей встрече, бывает, совсем проваливаюсь.

– Ну и проваливайся, что тебе мешает? Ты разрешаешь себе проваливаться за деньги клиента? Какие у тебя эмоции по этому поводу?

Повисла долгая пауза. Теперь я чесал нос и выжидающе улыбался, почти неехидно.

Он задумчиво произнес:

– До этой нашей встречи проваливаться было нельзя. Я должен был всегда оставаться эффективным, полезным и точным, – он совсем запутался и сбивчиво дышал, но наконец он был честен. – Сейчас, по крайней мере, мне очень страшно проваливаться на дно.

– Ты занимался когда-нибудь спортом?

– Немного. Легкой атлетикой.

– Чему учат вначале на любой секции, от борьбы до прыжков с шестом?

– ??? Наверно, как можно травм избежать.

– А как?

– Учат падать, – он расстегнул пуговицу.

– Да! Учат падать. Знакомят с тем, что травма, если ты ее не боишься, – это часть тренировочного процесса. Через разрыв мышц строятся новые волокна. Любая тренировка травматична, но наша травма – это наша работа, наш рост. Разрушение всегда болезненно, и, естественно, ты его боишься. Но когда ты с травмой выходишь на «ты», ты уже хотя бы бояться не боишься. Твой страх переходит не на край фобический, а на полюс осторожности.

Ты становишься осознанным, взвешенным; анализируешь общую безопасность, экологию процесса, помнишь адрес восстановления. Дальше ты можешь позволить себе развалиться, даже не помня этого адреса. Ты доверяешь себе и полагаешься на то, что твой автопилот включится вовремя. Даже пьяный, ты найдешь себя завтра утром в своей кровати. Когда психолог позволяет себе разрушаться и собираться на глазах у клиента, это формирует и у клиента доверие к процессу. А ведь ему вместе с тобой отправляться на глубину. Вот что ты чувствуешь, когда оказываешься на краю личной пропасти?

Он замотал головой. От него просто запахло адреналином:

– Хм… прям сейчас… я чувствую! Верю, что у этой пропасти точно есть дно.

– Вот я тебе говорю, прямо сейчас: «Ты – некомпетентный, убогий, тупой недопсихолог [15], и я над тобой смеюсь, и все над тобой смеются. И чем больше ты молчишь – тем виднее, насколько ты не способен вообще работать психологом. Твоим родителям за тебя стыдно. Диплом ты получил по ошибке. Жена тебя в грош не ставит, и детям уже это передала». Что ты чувствуешь?

Он дрожал:

– Не могу отследить. Но ведь все реально так.

– Да. Есть один полюс, где все реально так. Возьми его в одну руку. А есть другой полюс, где мы сейчас с тобой делаем какую-то работу. Что-то там Ройтман задумал, чувствуешь? [16]

– Есть полюс. Я заплатил 300 долларов за эту твою супервизию, и точно сегодня возьму от тебя сегодня все, что смогу.

– Но у тебя самого тоже есть туз в рукаве. Ты на самом деле сам контролируешь процесс. Что бы там Ройтман ни задумал, ты знаешь, где стоп-кран висит. Если я скажу тебе: «Падай на колени!» или «Снимай трусы!» – ты же сможешь остановиться?

– В глаз дам, – радушно согласился он. И успокоился.

– Отлично! Старик Перлз считал, что отсылка к пугающим образам и действиям имеет экзистенциальный смысл [17]. Чем больше мы боимся или избегаем тех или иных проявлений, тем больше нашу жизненную энергию истощает стыд и неприятие себя. У тебя в двух руках по полюсу. Теперь разведи эти полюса. Зная о том, что их два, ты можешь позволить себе упасть на самое дно. Даже там с тебя никто трусы не снимет. Под гипнозом не снимет. Даже если тебе бутылку коньяка влить в пасть… Вот сейчас, из этого места, ответь: тебе разрушаться стало менее страшно?

В гравий? В песок? В пыль?

– Страшно. Но появляется сила. Чувствую, что я могу от полюса к полюсу как-то двигаться, перемещаться. Теперь есть пространство для маневра. Раньше страх полностью сковывал меня – теперь появляется энергия и выбор.

Ощущаю, что есть куда идти. Пока я, правда, не знаю куда, – заржал он.

– Я еще раз спрашиваю: тебе можно проваливаться на дно? [18]

Он шумно дышал:

– Сейчас на супервизии я увидел, что в своем отчаянии и безысходности – именно там я могу черпать энергию. Упав на дно и лежа там, – ухватив скорее даже не мысль, а эмоцию, он реагировал теперь с веселым интересом. – Оказывается, и там есть жизнь [19].

– Мне кажется, там как раз и есть жизнь.

Там, где ты совершенен, неуязвим, компетентен, ты кто угодно – гуру, учитель, хороший врач, но не психотерапевт. Психотерапевтом ты становишься в том месте, где ты готов разрушиться с клиентом. Это – мое такое мнение. Очень спорное.

Он не спорил. Он любопытно, по-детски глядел на свои ладони.

Потом пожал мне руку и вышел, улыбаясь.

Я действительно считаю, что идеальный психолог – это идеальный клиент. Такой без сопротивления сразу падает в свое травматическое ядро, обретая по пути на дно необходимые опоры и основания к изменениям.