Александр Пушкин

Борис Годунов. Капитанская дочка

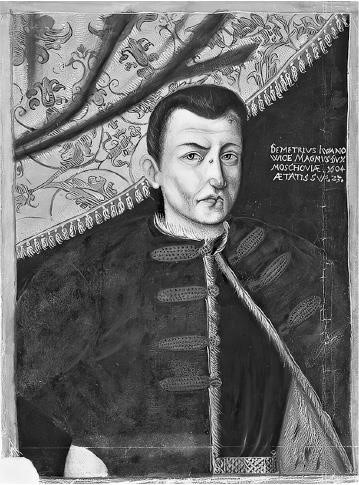

Намеренно ли Пушкин пожертвовал исторической правдой, заострив трагизм характера? К примеру, современники знали, что Сальери не убивал Моцарта, но это не помешало Пушкину написать великую трагедию, в которой он фактически оклеветал старшего композитора. Но вероятнее другое: Пушкин не подозревал, что летописи могут быть тенденциозными. Писатель и историк Михаил Погодин[12], слышавший «Годунова» еще до публикации в авторском исполнении, указывал на возможную предвзятость летописцев в «Московском вестнике» (1829) – журнале, с которым Пушкин сотрудничал. Пушкин статью прочел и оставил на полях замечания, свидетельствующие о резком несогласии со скепсисом Погодина. Известно, что свое мнение Пушкин отстаивал и в личном разговоре с Погодиным. Однако многие современные историки, соглашаясь с Погодиным, считают, что убийство Димитрия было Годунову политически невыгодно и к тому же трудноосуществимо{59}. Кроме того, как указал тот же Погодин, престол Грозного унаследовал не Димитрий, а Феодор, чью относительно раннюю смерть и бездетность никто не мог предвидеть загодя.

Иногда Пушкин намеренно отказывается от исторической точности. Грибоедов справедливо критиковал изображение Иова в «Борисе Годунове», соглашается Пушкин{60} – но оставляет все как было. Роль Гаврилы Пушкина значительно расширена по сравнению с материалом карамзинской «Истории» – все добавленные детали выдуманы. Допускает Пушкин и анахронизмы, игнорируя некоторые карамзинские датировки. Так, дьяк Щекалов не мог присутствовать в Царской думе при обсуждении угроз Лжедмитрия, поскольку был отстранен Годуновым от дел еще до появления Самозванца{61}.

Иногда Пушкин опирается на летописные источники Карамзина, процитированные, но отвергнутые самим историком. У Пушкина в сцене на Девичьем поле мужики и бабы по наущению бояр «силятся» плакать, прося Годунова на царство. Один спрашивает: «Нет ли луку? Потрем глаза», другой отвечает: «Я слюней помажу»{62}. Карамзин в этом случае, напротив, не решается доверять источникам, но восклицает в примечании: «В одном Хронографе сказано, что некоторые люди, боясь тогда не плакать, но не умея плакать притворно, мазали себе глаза слюною!»{63}

Помимо Карамзина Пушкин читал, хотя бы частично, Никонову летопись, изданную Николаем Новиковым в 1771 и 1788 годах. Из нее Пушкин заимствовал первоначальный вариант заглавия пьесы. Раздел летописи, излагающий появление Самозванца, озаглавлен: «О настоящей беде московскому государству и о Гришке Отрепьеве»{64}.

Наконец, Пушкин позволяет себе почти камео, причем двойное. Он вводит в действие реальное историческое лицо – Гаврилу Пушкина, который выступает на стороне Самозванца, и вдобавок лицо вымышленное – Афанасия Пушкина, который первым, со слов своего «племянника» Гаврилы, сообщает Шуйскому о появлении Лжедмитрия. Автор не отказывает себе в удовольствии дать Афанасию слова: «Его [Самозванца] сам Пушкин видел»{65}, а царю поручает знаменитую реплику: «Противен мне род Пушкиных мятежный»{66}. Неудивительно, что общий настрой трагедии не нашел сочувствия у императора и его советчиков.

КАКУЮ РОЛЬ В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ» ИГРАЕТ ПОЛЬСКАЯ ТЕМА?

По первоначальному плану, составленному автором, «польские сцены» в трагедии не предполагались – действие должно было разворачиваться в России{67}. Однако по мере работы над текстом Пушкин увидел в польской стороне не случайную внешнюю силу, а альтернативную – европейскую позднеренессансную – цивилизацию, с которой сталкивается цивилизация допетровской России. По мнению Григория Гуковского, «мысль о столкновении двух культур явилась у Пушкина в процессе работы над трагедией и независимо от материала, почерпнутого из «Истории» Карамзина»{68}. В «Годунове» изображены два типа женской любви (Ксения и Марина), два типа словесности (летописание Пимена и латинские стихи краковского придворного поэта), два пира (в Москве у князя Шуйского и в Самборе у воеводы Мнишка), два типа аристократии (польская шляхта и русское боярство) и две церкви – православная и католическая (их представители: патриарх Иов и pater Черниковский){69}.

Польская тема приобрела неожиданную актуальность в момент публикации «Бориса Годунова»: началось и продолжалось Польское восстание 1830–1831 годов. Пушкин противился поискам в трагедии политических намеков (allusions), которые не были в ней заложены. 7 января 1831 года он с неудовольствием писал своему другу-издателю Петру Плетнёву, что после появления немецкого перевода «Годунова» европейские критики «будут искать в «Борисе» применений к Варшавскому бунту и скажут мне, как наши: «Помилуйте-с!..»{70}

КАКОВА ПУШКИНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ВЫРАЖЕННАЯ В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ»?

В пушкинской трагедии четыре действующие силы: народ, аристократия, царь и самозванец. Царь правит боярами, аристократы-бояре манипулируют народным мнением, народный бунт используется для взятия власти, приходит новый царь, который оказывается самозванцем. Проблема самозванства живо интересовала Пушкина. Следующему великому самозванцу российской истории – Емельяну Пугачёву – он посвятит и исторический труд («История Пугачева», которую император собственноручно переименовал в «Историю Пугачевского бунта»), и исторический роман («Капитанская дочка»). Получается, что ни монарх, ни аристократия и ни народ не являются единовластными движителями истории. Кто-то или что-то периодически самовольно нарушает ее ход, поэтому невозможно ни уверенно предсказать будущее, ни полностью восстановить логику истории. Об этом Пушкин размышлял в заметках о втором томе «Истории русского народа» Полевого (1830): «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий… видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия провидения»{71}. В «Борисе Годунове» слово «провидение» употреблено лишь единожды, но в подчеркнуто значимом контексте. В сцене «Лес», где действуют только два персонажа – Лжедмитрий и Гаврила Пушкин, предок автора говорит о царевиче-самозванце: «Хранит его, конечно, провиденье»{72}.

ОТЧЕГО У БОРИСА «МАЛЬЧИКИ КРОВАВЫЕ В ГЛАЗАХ»?

Сейчас мы воспринимаем эти слова однозначно, как видéние убиенного младенца. Однако Даль в «Пословицах русского народа» приводит в тематическом разделе «Здоровье – хворь» пословицу: «Въ глазахъ позеленѣло; въ глазахъ мальчики заплясали»{73}. Он же в «Словаре живого великорусского языка» указывает на близкие выражения: мальчики / угланчики [то же, что мальчики] / мухи въ глазахъ бѣгаютъ, со значением «пестритъ, темнитъ»{74}. Выражение «мальчики в глазах» встречается и обыгрывается в текстах конца XVIII – начала XIX века. Есть анекдот о Ермиле Кострове, переводчике «Илиады» и «Песен Оссиана», известном своей страстью к спиртному:

Раз, после веселого обеда у какого-то литератора, подвыпивший Костров сел на диван и опрокинул голову на спинку. Один из присутствующих, молодой человек, желая подшутить над ним, спросил:

– Что, Ермил Иванович, у вас, кажется, мальчики в глазах?

– И самые глупые, – отвечал Костров{75}.

Таким образом, в языке пушкинского времени «мальчики в глазах» – это готовое выражение, фразеологизм, а в устах Бориса это оговорка, выдающая – прямо по Фрейду! – его бессознательные страхи.

ПОЧЕМУ В КОНЦЕ ПЬЕСЫ «НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ»?

Первоначальная редакция «Бориса Годунова» завершалась возгласом «народа»: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!»{76} Фраза взята у Карамзина («История государства Российского», т. XI, гл. III): когда бояре «хотели схватить гонцов Лжедимитриевых: народ не дал их и завопил: «Время Годуновых миновалось! ‹…› Да здравствует царь Димитрий! ‹…› Гибель племени Годуновых!»{77} В печатной редакции текст заканчивается знаменитой ремаркой «Народ безмолвствует»{78}. Она подала повод для множества интерпретаций. Каноническая принадлежит, как и во многих других случаях, Белинскому: «Это – последнее слово трагедии, заключающее в себе глубокую черту, достойную Шекспира… В этом безмолвии народа слышен страшный, трагический голос новой Немезиды, изрекающей суд свой над новою жертвою – над тем, кто погубил род Годуновых…»{79} Позднейшие читатели уже не помнили, что эффектную фразу о «голосе новой Немезиды» Белинский позаимствовал из статьи немецкого любителя русской литературы Карла Августа Фарнхагена фон Энзе (1785–1858), вышедшей в 1838 году и в следующем году дважды переведенной на русский язык{80}.

Не считается окончательно решенным вопрос об источнике пушкинской ремарки. Выражение «народ безмолвствовал» встречается у Карамзина, но по другому поводу{81}. Большинство исследователей с теми или иными оговорками соглашаются с предположением академика Михаила Алексеева о том, что источником – «триггером», подсказавшим Пушкину решение заменить финальную реплику немой ремаркой, стали слова Мирабо[14], процитированные в «Истории французской революции» Адольфа Тьера: «Le silence des peuples est la leçon des rois» («Молчание народа – урок королям»). Мирабо не был автором этого афоризма – он принадлежит архиепископу Сенезскому Жану Бове (1731–1790){82}.

Борис Годунов

Драгоценной для Россиян памяти

НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА

сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Кремлевские палаты.

(1598 года, 20 февраля.)

Князья Шуйский и Воротынский

Воротынский.

Наряжены мы вместе город ведать,

Но, кажется, нам не за кем смотреть:

Москва пуста; вослед за патриархом

К монастырю пошел и весь народ.

Как думаешь, чем кончится тревога?

Шуйский.

Чем кончится? Узнать не мудрено:

Народ еще повоет, да поплачет,

Борис еще поморщится немного,

Что пьяница пред чаркою вина,

И наконец по милости своей

Принять венец смиренно согласится;

А там – а там он будет нами править

По прежнему.

Воротынский.

Но месяц уж протек,

Как, затворясь в монастыре с сестрою,

Он кажется покинул всё мирское.

Ни патриарх, ни думные бояре

Склонить его доселе не могли;

Не внемлет он ни слезным увещаньям,

Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы,

Ни голосу Великого Собора.

Его сестру напрасно умоляли

Благословить Бориса на державу;

Печальная монахиня-царица

Как он тверда, как он неумолима.

Знать сам Борис сей дух в нее вселил;

Что ежели Правитель в самом деле

Державными заботами наскучил

И на престол безвластный не взойдет?

Что скажешь ты?

Шуйский.

Скажу, что понапрасну

Лилася кровь царевича-младенца;

Что если так, Димитрий мог бы жить.

Воротынский.

Ужасное злодейство! Полно точно ль

Царевича сгубил Борис?

Шуйский.

А кто же?

Кто подкупил напрасно Чепчугова?

Кто подослал обоих Битяговских

С Качаловым? Я в Углич послан был

Исследовать на месте это дело:

Наехал я на свежие следы;

Весь город был свидетель злодеянья;

Все граждане согласно показали;

И возвратясь я мог единым словом

Изобличить сокрытого злодея.

Воротынский.

Зачем же ты его не уничтожил?

Шуйский.

Он, признаюсь, тогда меня смутил

Спокойствием, бесстыдностью нежданой,

Он мне в глаза смотрел, как будто правый:

Расспрашивал, в подробности входил –

И перед ним я повторил нелепость,

Которую мне сам он нашептал.

Воротынский.

Не чисто, князь.

Шуйский.

А что мне было делать?

Всё объявить Феодору? Но царь

На всё глядел очами Годунова,

Всему внимал ушами Годунова:

Пускай его б уверил я во всем;

Борис тотчас его бы разуверил,

А там меня ж сослали б в заточенье,

Да в добрый час, как дядю моего,

В глухой тюрьме тихонько б задавили.

Не хвастаюсь, а в случае конечно

Ни кая казнь меня не устрашит,

Я сам не трус, но также не глупец

И в петлю лезть не соглашуся даром.

Воротынский.

Ужасное злодейство! Слушай, верно

Губителя раскаянье тревожит:

Конечно кровь невинного младенца

Ему ступить мешает на престол.

Шуйский.

Перешагнет; Борис не так-то робок!

Какая честь для нас, для всей Руси!

Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,

Зять палача и сам в душе палач,

Возьмет венец и бармы Мономаха…

Воротынский.

Так, родом он незнатен; мы знатнее.

Шуйский.

Да, кажется.

Воротынский.

Ведь Шуйский, Воротынский…

Легко сказать, природные князья.

Шуйский.

Природные, и Рюриковой крови.

Воротынский.

А слушай, князь, ведь мы б имели право

Наследовать Феодору.

Шуйский.

Да, боле,

Чем Годунов.

Воротынский.

Ведь в самом деле!

Шуйский.

Что ж?

Когда Борис хитрить не перестанет,

Давай народ искусно волновать,

Пускай они оставят Годунова,

Своих князей у них довольно, пусть

Себе в цари любого изберут.

Воротынский.

Не мало нас наследников Варяга,

Да трудно нам тягаться с Годуновым:

Народ отвык в нас видеть древню отрасль

Воинственных властителей своих.

Уже давно лишились мы уделов,

Давно царям подручниками служим,

А он умел и страхом и любовью

И славою народ очаровать.

Шуйский (глядит в окно).

Он смел, вот всё – а мы… Но полно. Видишь,

Народ идет, рассыпавшись, назад –

Пойдем скорей, узнаем, решено ли.

Красная площадь.

Народ.

Один.

Неумолим! Он от себя прогнал

Святителей, бояр и патриарха.

Они пред ним напрасно пали ниц;

Его страшит сияние престола.

Другой.

О Боже мой, кто будет нами править?

О горе нам!

Третий.

Да вот верховный дьяк

Выходит нам сказать решенье Думы.

Народ.

Молчать! молчать! дьяк думный говорит;

Ш-ш – слушайте!

Щелкалов (с Красного Крыльца).

Собором положили

В последний раз отведать силу просьбы

Над скорбною Правителя душой.

Заутра вновь святейший патриарх,

В Кремле отпев торжественно молебен,

Предшествуем хоругвями святыми,

С иконами Владимирской, Донской,

Воздвижится; а с ним синклит, бояре,

Да сонм дворян, да выборные люди

И весь народ московский православный,

Мы все пойдем молить царицу вновь,

Да сжалится над сирою Москвою

И на венец благословит Бориса.

Идите же вы с Богом по домам,

Молитеся – да взыдет к небесам

Усердная молитва православных.

(Народ расходится.)

Девичье поле. Новодевичий монастырь.

Народ.

Один.

Теперь они пошли к царице в келью,

Туда вошли Борис и патриарх

С толпой бояр.

Другой.

Что слышно?

Третий.

Всё еще

Упрямится; однако есть надежда.

Баба (с ребенком).

Агу! не плачь, не плачь; вот бука, бука

Тебя возьмет! агу, агу!.. не плачь!

Один.

Нельзя ли нам пробраться за ограду?

Другой.

Нельзя. Куды! и в поле даже тесно,

Не только там. Легко ли? Вся Москва

Сперлася здесь; смотри: ограда, кровли,

Все ярусы соборной колокольни,

Главы церквей и самые кресты

Унизаны народом.

Первый.

Право любо!

Один.

Что там за шум?

Другой.

Послушай! что за шум?

Народ завыл, там падают, что волны,

За рядом ряд… еще… еще… Ну, брат,

Дошло до нас; скорее! на колени!

Народ (на коленах. Вой и плач).

Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами!

Будь наш отец, наш царь!

Один (тихо).

О чем там плачут?

Другой.

А как нам знать? то ведают бояре,

Не нам чета.

Баба (с ребенком).

Ну, что ж? как надо плакать,

Так и затих! вот я тебя! вот бука!

Плачь, баловень!

(Бросает его об земь. Ребенок пищит.)

Ну, то-то же.

Один.

Все плачут,

Заплачем, брат, и мы.

Другой.

Я силюсь, брат,

Да не могу.

Первый.

Я также. Нет ли луку?

Потрем глаза.

Второй.

Нет, я слюнёй помажу.

Что там еще?

Первый.

Да кто их разберет?

Народ.

Венец за ним! он царь! он согласился!

Борис наш царь! да здравствует Борис!

Кремлевские палаты

Борис, патриарх, бояре.

Борис.

Ты, отче патриарх, вы все, бояре,

Обнажена моя душа пред вами:

Вы видели, что я приемлю власть

Великую со страхом и смиреньем.

Сколь тяжела обязанность моя!

Наследую могущим Иоаннам –

Наследую и ангелу-царю!..

О праведник! о мой отец державный!

Воззри с небес на слезы верных слуг

И ниспошли тому, кого любил ты,

Кого ты здесь столь дивно возвеличил,

Священное на власть благословенье:

Да правлю я во славе свой народ,

Да буду благ и праведен, как ты.

От вас я жду содействия, бояре,

Служите мне, как вы ему служили,

Когда труды я ваши разделял,

Не избранный еще народной волей.

Бояре.

Не изменим присяге, нами данной.

Борис.

Теперь пойдем, поклонимся гробам

Почиющих властителей России –

А там, сзывать весь наш народ на пир,

Всех от вельмож до нищего слепца;

Всем вольный вход, все гости дорогие.

(Уходит, за ним и бояре.)

Воротынский (останавливая Шуйского).

Ты угадал.

Шуйский.

А что?

Воротынский.

Да здесь, намедни,

Ты помнишь?

Шуйский.

Нет, не помню ничего.

Воротынский.

Когда народ ходил в Девичье поле,

Ты говорил –

Шуйский.

Теперь не время помнить,

Советую порой и забывать.

А впрочем я злословием притворным

Тогда желал тебя лишь испытать,

Верней узнать твой тайный образ мыслей;

Но вот – народ приветствует царя –

Отсутствие мое заметить могут –

Иду за ним.

Воротынский.

Лукавый царедворец!

Ночь. Келья в Чудовом монастыре.

(1603 года.)

Отец Пимен, Григорий спящий.

Пимен (пишет перед лампадой).

Еще одно, последнее сказанье –

И летопись окончена моя,

Исполнен долг, завещанный от Бога

Мне грешному. Недаром многих лет

Свидетелем Господь меня поставил

И книжному искусству вразумил;

Когда-нибудь монах трудолюбивый

Найдет мой труд усердный, безымянный,

Засветит он, как я, свою лампаду –

И, пыль веков от хартий отряхнув,

Правдивые сказанья перепишет,

Да ведают потомки православных

Земли родной минувшую судьбу,

Своих царей великих поминают

За их труды, за славу, за добро –

А за грехи, за темные деянья

Спасителя смиренно умоляют.

На старости я сызнова живу,

Минувшее проходит предо мною –

Давно ль оно неслось событий полно,

Волнуяся, как море-окиян?

Теперь оно безмолвно и спокойно,

Не много лиц мне память сохранила,

Не много слов доходят до меня,

А прочее погибло невозвратно…

Но близок день, лампада догорает –

Еще одно последнее сказанье. (Пишет.)

Григорий (пробуждается).

Всё тот же сон! возможно ль? в третий раз!

Проклятый сон!.. А всё перед лампадой

Старик сидит, да пишет – и дремотой

Знать во всю ночь он не смыкал очей.

Как я люблю его спокойный вид,

Когда, душой в минувшем погруженный,

Он летопись свою ведет; и часто

Я угадать хотел, о чем он пишет?

О темном ли владычестве татар?

О казнях ли свирепых Иоанна?

О бурном ли новогородском Вече?

О славе ли отечества? напрасно.

Ни на челе высоком, ни во взорах

Нельзя прочесть его сокрытых дум;

Всё тот же вид смиренный, величавый.

Так точно дьяк в приказах поседелый

Спокойно зрит на правых и виновных,

Добру и злу внимая равнодушно,

Не ведая ни жалости, ни гнева.

Пимен.

Проснулся, брат.

Григорий.

Благослови меня,

Честный отец.

Пимен.

Благослови Господь

Тебя и днесь и присно и во веки.

Григорий.

Ты всё писал и сном не позабылся,

А мой покой бесовское мечтанье

Тревожило, и враг меня мутил.

Мне снилося, что лестница крутая

Меня вела на башню; с высоты

Мне виделась Москва, что муравейник;

Внизу народ на площади кипел

И на меня указывал со смехом,

И стыдно мне и страшно становилось –

И, падая стремглав, я пробуждался…

И три раза мне снился тот же сон.

Не чудно ли?

Пимен.

Младая кровь играет;

Смиряй себя молитвой и постом,

И сны твои видений легких будут

Исполнены. Доныне – если я,

Невольною дремотой обессилен,

Не сотворю молитвы долгой к ночи –

Мой старый сон не тих и не безгрешен,

Мне чудятся то шумные пиры,

То ратный стан, то схватки боевые,

Безумные потехи юных лет!

Григорий.

Как весело провел свою ты младость!

Ты воевал под башнями Казани,

Ты рать Литвы при Шуйском отражал,

Ты видел двор и роскошь Иоанна!

Счастлив! а я, от отроческих лет

По келиям скитаюсь, бедный инок!

Зачем и мне не тешиться в боях,

Не пировать за царскою трапезой?

Успел бы я, как ты, на старость лет

От суеты, от мира отложиться,

Произнести монашества обет

И в тихую обитель затвориться.

Пимен.

Не сетуй, брат, что рано грешный свет

Покинул ты, что мало искушений

Послал тебе Всевышний. Верь ты мне:

Нас издали пленяет слава, роскошь

И женская лукавая любовь.

Я долго жил и многим насладился;

Но с той поры лишь ведаю блаженство,

Как в монастырь Господь меня привел.

Подумай, сын, ты о царях великих.

Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет

Противу их? Никто. А что же? Часто

Златый венец тяжел им становился:

Они его меняли на клобук.

Царь Иоанн искал успокоенья

В подобии монашеских трудов.

Его дворец, любимцев гордых полный,

Монастыря вид новый принимал:

Кромешники в тафьях и власяницах

Послушными являлись чернецами,

А грозный царь игуменом смиренным.

Я видел здесь – вот в этой самой келье

(В ней жил тогда Кирилл многострадальный,

Муж праведный. Тогда уж и меня

Сподобил Бог уразуметь ничтожность

Мирских сует), здесь видел я царя,

Усталого от гневных дум и казней.

Задумчив, тих сидел меж нами Грозный,

Мы перед ним недвижимо стояли

И тихо он беседу с нами вел.

Он говорил игумену и братьи:

«Отцы мои, желанный день придет,

Предстану здесь алкающий спасенья.

Ты Никодим, ты Сергий, ты Кирилл,

Вы все – обет примите мой духовный:

Прииду к вам преступник окаянный

И схиму здесь честную восприму,

К стопам твоим, святый отец, припадши».

Так говорил державный государь,

И сладко речь из уст его лилася –

И плакал он. А мы в слезах молились,

Да ниспошлет Господь любовь и мир

Его душе страдающей и бурной.

А сын его Феодор? На престоле

Он воздыхал о мирном житие

Молчальника. Он царские чертоги

Преобратил в молитвенную келью;

Там тяжкие, державные печали

Святой души его не возмущали.

Бог возлюбил смирение царя,

И Русь при нем во славе безмятежной

Утешилась – а в час его кончины

Свершилося неслыханное чудо:

К его одру, царю едину зримый,

Явился муж необычайно светел,

И начал с ним беседовать Феодор

И называть великим патриархом.

И все кругом объяты были страхом,

Уразумев небесное виденье,

Зане святый владыка пред царем

Во храмине тогда не находился.

Когда же он преставился, палаты

Исполнились святым благоуханьем

И лик его как солнце просиял –

Уж не видать такого нам царя.

О страшное, невиданное горе!

Прогневали мы Бога, согрешили:

Владыкою себе цареубийцу

Мы нарекли.

Григорий.

Давно, честный отец,

Хотелось мне спросить о смерти

Димитрия-царевича; в то время

Ты, говорят, был в Угличе.

Пимен.

Ох, помню!

Привел меня Бог видеть злое дело,

Кровавый грех. Тогда я в дальний Углич

На некое был послан послушанье,

Пришел я в ночь. На утро в час обедни

Вдруг слышу звон, ударили в набат,

Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я

Спешу туда ж – а там уже весь город.

Гляжу: лежит зарезанный царевич;

Царица мать в беспамятстве над ним,

Кормилица в отчаяньи рыдает,

А тут народ остервенясь волочит

Безбожную предательницу-мамку…

Вдруг между их, свиреп, от злости бледен,

Является Иуда Битяговский.

«Вот, вот злодей!» раздался общий вопль,

И вмиг его не стало. Тут народ

Вслед бросился бежавшим трем убийцам;

Укрывшихся злодеев захватили

И привели пред теплый труп младенца,

И чудо – вдруг мертвец затрепетал –

«Покайтеся!» народ им завопил:

И в ужасе под топором злодеи

Покаялись – и назвали Бориса.

Григорий.

Каких был лет царевич убиенный?

Пимен.

Да лет семи; ему бы ныне было –

(Тому прошло уж десять лет… нет больше:

Двенадцать лет) – он был бы твой ровесник

И царствовал; но Бог судил иное.

Сей повестью плачевной заключу

Я летопись мою; с тех пор я мало

Вникал в дела мирские. Брат Григорий,

Ты грамотой свой разум просветил,

Тебе свой труд передаю. В часы

Свободные от подвигов духовных

Описывай, не мудрствуя лукаво,

Всё то, чему свидетель в жизни будешь:

Войну и мир, управу государей,

Угодников святые чудеса,

Пророчества и знаменья небесны –

А мне пора, пора уж отдохнуть

И погасить лампаду… Но звонят

К заутрене… благослови, Господь,

Своих рабов!.. подай костыль, Григорий.

(Уходит.)

Григорий.

Борис, Борис! всё пред тобой трепещет,

Никто тебе не смеет и напомнить

О жребии несчастного младенца –

А между тем отшельник в темной кельи

Здесь на тебя донос ужасный пишет:

И не уйдешь ты от суда мирского,

Как не уйдешь от Божьего суда.