Александр Прищепенко

Шелест гранаты

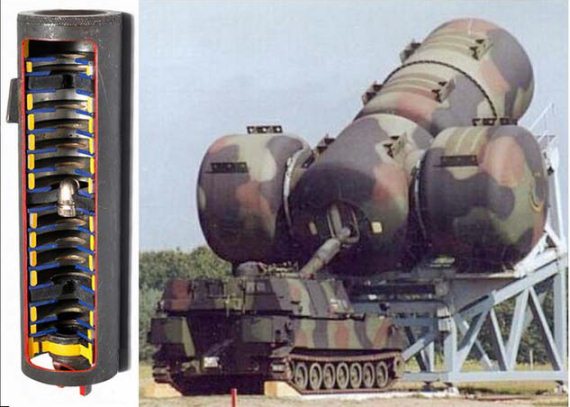

Рис. 1.14

Слева – выстрел из револьвера «Магнум» и образование при этом ударных волн. Внешняя, сферическая сформирована воздухом, вытесненным из ствола пулей, а внутренняя, также сферическая – пороховыми газами, вырвавшимися из ствола; конические ударные волны образованы летящей пулей. Плотность энергии внешней волны убывает с расстоянием, УВ замедляется. Видно, что впереди стрелка внутренняя УВ догнала и усилила внешнюю, заставив ее двигаться быстрее. Скорость ударной волны всегда превышает скорость звука в невозмущенной среде, где она распространяется, и обгоняет УВ звук тем заметнее, чем выше давление в ее фронте. Если это давление незначительно, то такую волну называют вырожденной: она мало чем отличается от акустической. В центре: глушитель, укрепляемый на стволе, значительно ослабляет звук выстрела: пороховые газы, сообщив вылетевшей из ствола пуле скорость, далее не расширяются свободно, а «расплываются» в отсеках глушителя: летящая пуля последовательно «открывает» для них все новые отсеки, в каждом последующем из которых давление меньше, чем в предыдущем. Когда пуля вылетает из глушителя, газы выходят из него уже с небольшой скоростью, не образуя ударную волну. Справа: 155-мм самоходная гаубица ведет огонь с использованием глушителя, громкий звук выстрела не демаскирует орудие

В метро поезд движется намного медленнее, чем расширялись пороховые газы, вырвавшиеся из «Аризоны», и уж тем более медленнее, чем газы детонации японских бомб и торпед. Мешают образованию ударной волны и помещения станций: в них, как в глушителе, «расплывается» воздушный поток. Так что ударной волны в метро можно не опасаться: длина тоннелей для этого недостаточна, хотя начальная фаза течения газа формируется: перед прибытием поезда стоящие на платформе ощущают «ветер» своими лицами…

…Сквозь шум в ушах начали пробиваться женский визг, доносившийся с дачной веранды, под аккомпанемент дружного бреха окрестных бобиков. «Сейчас выпорют» – мрачно подсказало сознание (такое, хотя и очень редко, случалось). Но на крыльце показались слегка подвыпившие и хохочущие отец и его приятель, генерал-танкист. Генерал, с притворной строгостью насупив брови, проревел: «Слушай, женщины будут просто в отчаянии, если ты развалишь эту халупу!» Я понял, что порки на этот раз не будет…

1.1. Во владениях Стикс[7]

Я не помню своего прадеда. До меня дошла лишь его присказка: «А ты мне куповала?» с которой он, судя по всему – не дурак выпить, приставал к прабабке. Эти освященными многими годами слова стали традиционными и для потомков прадеда за обеденным столом, хотя алкоголь ими употреблялся весьма умеренно.

Григорий Игнатьевич Прищепенко (рис. 1.15), мой дед, родился в 1886 г. под Ростовом на Дону, в семье крестьянина. В юности он приобрел навыки живописи и достиг профессионального уровня: расписывал церкви. Ремесло церковного художника обеспечивает достаток и располагает к нежеланию каких-либо перемен в жизни, но дед обладал, к тому же, еще и довольно острым умом. Григорий Игнатьевич сменил профессию, став электромонтером на железнодорожной станции Прохладная (через которую более чем полвека спустя много раз пришлось проезжать его внуку, направлявшемуся на полигон). По рассказам, дед в то время позволял себе критически комментировать действия властей, хотя язык его все же был недостаточно остр, чтобы его обладателя взяла на заметку полиция. Так или иначе, смена профессии была своевременна: через несколько месяцев ««Божiею милостiю Николай Вторый, Императоръ и Самодержецъ Всероссийскiй, Царь польскiй, Великий князь финляндскiй и прочая и прочая и прочая» разразился высочайшим манифестом, в начале которого звучали нотки обиды человека, оскорбленного в святых для славянина чувствах: «С полным единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского народа к славянам, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для Державного государства требования. Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда». Далее из «Манифеста» хлестала обида продувшегося в очко игрочишки – дернул карту себе, да с перебором: «Вынужденные, в силу создавшихся условий принять необходимые меры предосторожности, мы повелели привести армию и флот в военное положение», однако, вопреки «заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, <Австро-Венгрия> стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну.»

Рис. 1.15

Слева – автопортрет (акварель) Григория Игнатьевича Прищепенко, моего деда. Справа – бабушка, Пелагея Александровна

И, действительно: надо же было Австро-Венгрии уродиться столь непроходимой идиоткой, чтобы в припадке безумия «домогаться» отмены такой до предела лишенной враждебности меры, как объявление о мобилизации[8]!

Упреждение в развертывании и боевом применении войск представлялось для Центральных держав необходимым, поскольку, по завершении у противника (России) мобилизации, его численное превосходство на театре становилось весьма существенным.

Основным в данной ситуации был вопрос, что еще поставить на кон, но как раз на этот счет у игрочишки сомнений не было: «В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага.»

Поначалу-то проблем не предвиделось. Под бренчание поэтических лир, предрекавших, что:

И вновь, как прежде, мы ответим

За Русь мильонами голов,

И вновь, как прежде, грудью встретим

И грудью вытесним врагов!

на призывные пункты ломанулись толпы заволновавшихся о «судьбе славянства». Правда, пииты (в данном случае – господин Н. Агнивцев) вовсе не предполагали, что среди «миньонов» окажутся их собственные головы. Надежда была на то, что:

Пока оружия не сложит

Раздутый спесью швабский гном,

Пусть каждый бьется тем, чем может:

Солдат – штыком, поэт – пером[9].

Последнее из пожеланий опередило время: его, «озвучивали» (до чего омерзительно это жаргонное словцо!), скатываясь до плагиата, луженые глотки «агитаторов, горланов, главарей», требуя, «чтоб к штыку приравняли перо». Впоследствии штык-перья воинов этой славной когорты, ряды которой никогда не убывали, разили на бумаге врагов, не забывая пописывать об «оружии особого рода», о том, что «слово на той войне» ценилось «со снарядами наравне, от орудий любых калибров», и что «поэт в России – больше, чем поэт».

Очевидно, применив, пусть и бессознательно, метод неполной индукции[10] и сформулировав: «железнодорожник в России – значительно больше, чем железнодорожник», дед воспользовался тем, что людей этой ценной профессии не призывали в армию. К тому же, у жены, Пелагеи Александровны (в девичестве – Подколзиной, 06 августа 1915 года родился сын Борис.

Чудовище Мировой войны оказалось прожорливее, чем ожидалось, но тем ярче должна была воссиять слава победоносного полководца. Игрочишка суетливо поспешил утвердиться на посту Верховного главнокомандующего. Был он любящим мужем и отцом, но из проявленных им «в грозный час испытания» качеств выделялись никогда не изменявшее ему упрямство да умение подбирать для подвергающегося военной нагрузке сложного государственного механизма исключительно ржавые, с сорванной резьбой «винтики» – людей, личная преданность которых трону могла соперничать разве только с их некомпетентностью в порученном деле. Так что позже, летом 1918 года за все пришлось-таки расплатиться лично, да не только своей жизнью, но и жизнями детишек, виноватых лишь в том, что были они одной с неудавшимся полководцем крови.

За войной последовала революция, а за ней – и новая война, Гражданская. В железных дорогах нуждались все конфликтующие стороны, и это давало шанс уцелеть.

Борис подрастал, окончил 7-летнюю школу в Гудермесе, слесарил в паровозном депо, а в 1932 г. поступил в Новочеркасский индустриальный институт. Доучиться молодому комсомольцу не дали, «мобилизовав» на Ростовский завод сельскохозяйственных машин. Большевистская власть не считалась с желаниями молодых людей и те, кто отказывался от таких предложений, потом имели основания пожалеть.

Тем временем Григорий Игнатьевич переехал в Москву: не давало покоя желание проявить талант инженера. В Центральный аэрогидродинамический институт им был послан проект «махолёта», причем была даже построена демонстрационная модель (рис. 1.16). Можно сказать, что дед начал свою карьеру так же, как герой одного из тогдашних кинофильмов, который сочинил о себе самом нижеследующее.

Рис. 1.16

Модель «махолета», построенная Григорием Игнатьевичем

Стихом я, правда, не очень-то владею

И славы Пушкина, ребята, не ищу.

Но я имею одну техническую идею.

И я эту идею для пользы социализма – воплощу!

Военная авиация в СССР бурно развивалась, конструкторов не хватало. Несмотря на отсутствие институтского образования, Григория Игнатьевича приняли на работу в конструкторское бюро Н. Поликарпова, истребители И-16 которого потом воевали в Испании.

Конечно, должность, на которую взяли в начале 30-х годов инженер а-самоучку, была невысокой. Пока Григорий Игнатьевич осваивал профессию, институт сотрясали катаклизмы, вызванные арестами и расстрелами разнообразных «вредителей», которых доблестные органы выявляли на всех уровнях институтской иерархии, и чем выше был этот уровень, тем более вероятным было однажды дать следователям «чистосердечные показания». О славной невидимой страде поведал, не без некоторой рисовки, комиссар

государственной безопасности 1-го ранга Л. Заковский в книге «Шпионаж капиталистических государств»:

«Они давали несуразно много деталей, чтобы потребовалось много нового инструмента, новых станков, усложняли технологический процесс, так что дня его осуществления потребовалось бы много времени и даже переоборудование завода. Они говорили: да, можно было сделать проще, но так как они хотели сорвать военный заказ, то намеренно усложняли процесс производства».

Очевиден универсализм подхода: если бы количество деталей было заказано «впритык» и, вследствие неизбежного брака, на сборке имел место некомплект, то и такое «вредительство» тоже вполне устраивало, как вполне оправдывающее применение «высшей меры социальной защиты».

Дефектом стиля в эпистолярных упражнениях достославного товарища Заковского было использование штампа «провокатор царской охранки», в то время как «разоблаченные» признавались, по его же данным, лишь в доносах, а ранга «провокатора» достоин лишь тот, кто, будучи внедрен в круг неблагонамеренных, именно что провоцирует активные действия. И, действительно: начальство отчиталось в выплаченных «срэдствах», доложило наверх о раскрытии «марксистского кружка», а в нем процветают лишь говорильня об «освобождении человека труда» да свальные половые сношения. В такой застойной атмосфере свежая идея – «экспроприировать банк» – вызывает энтузиазм по обе стороны баррикад, потому как всем ясно, что при распределении экспроприированного не будет вестись персонально ответственный бухгалтерский учет. Нытики, понятно, загундят: «А где оружие взять, а как избежать случайных жертв?» Но не смехотворно ли упоминание о каких-то «жертвах», когда дело идет о революции (с одной стороны) и о государственных интересах (с другой)? А уж оружие-то для хорошего дельца…

Слово «провокатор», вероятно, казалось более ярким, хлестким по сравнению с сереньким – «стукач», что вполне извинительно: и в наше время как град по лысине барабанит не к месту употребляемое, заимствованное из ядерного лексикона словцо «эпицентр». Но в строгие тридцатые лексическая некорректность комиссара государственной безопасности 1-го ранга была приравнена к донесению о пленении в окопах незримого противостояния «языка» в звании полковника, в то время как взят был лишь ефрейтор. За очковтирательство (а может – и не только) ошибочно именовавшийся когда-то «товарищем» и «комиссаром» был расстрелян.

Энтузиастов, убежденных, что «у нас просто так никого не сажают», в те времена было предостаточно, но Григорий Игнатьевич был достаточно умен, чтобы уловить разницу между методами царских сатрапов и железных рыцарей революции. Он прочно запер свой рот на замок, избегая любых разговоров на политические темы, даже в кругу домашних. Сейчас трудно сказать, использовал ли он все возможности карьерного роста, но, во всяком случае, минимизировав риски, смог без эксцессов доработать до пенсии, которую получил в конце 50-х.

В 1934 году приехал в Москву и поступил в Институт связи Борис. Ему снова не повезло – сначала институт перевели в Ленинград, а потом «добровольно» зачислили всех студентов выпускного курса в военные академии. Окончание Борисом Академии связи РККА совпало с началом «зимней» войны 1939 г. с Финляндией – одной из многих, развязанных Советами.

К этому времени в СССР была создана достаточно развитая промышленность (о том, за счет чего и кого это было сделано – немного позже), чтобы вооружить армию, на которую «вождями» возлагались надежды более чем претенциозные. Так, главный политработник, Я. Гамарник, на активе Наркомата обороны 15 марта 1937 г., протрубил:

«Большевистскую миссию Красная армия будет считать выполненной, когда мы будем владеть земным шаром»!

Хотя, не имея в своем распоряжении машины времени, я не мог присутствовать на том мартовском совещании, мне довелось побывать на многих других, на которых выступления мастеров проникновенного комиссарского слова считались обязательной частью программы. Времена, конечно, были уже иными, к людям относились чуть «мяхше» и многие офицеры перед такими номерами вытаскивали блокноты, чтобы потом повеселить домашних или сослуживцев, предваряя цитату примерно так: «Наш-то вчера засадил!» В тридцать седьмом всем без исключения было ясно, что «всемирные» трели – не более чем аранжировка мелодии, сочиненной предельно высокопоставленным «композером». От исполнителей же требовалась максимально возможная верноподданическая голосовая сладость. А «комиссар из комиссаров», прознав о близком аресте, застрелился.

А може – и не в недостатке сладости заключалась коллизия, а просто обманулся «композер» в своих заветных чаяниях и улучшил собственное мнение о себе, поменяв местами причины и следствия, находя объяснение неудачам в нерадивости других. У Рабоче-крестьянской Красной армии всего было больше: и танков, и самолетов, не говоря уж об артиллерии – и полевой, и особой мощности. Но количественными данными можно мощно козырять на совещаниях, а вот насколько эффективно заработает военная машина «в поле» – зависит главным образом от умения тех, в чьих руках находится техника. Профессионалов же сладкоголосые недолюбливали, используя «ленинские принципы подбора кадров» оттесняли, норовя при всяком удобном случае подставить под топоры бойцов невидимого фронта.

…Финны возмутительно не выполняли предписания адептов «самого передового, единственно верного учения»:

Много лжи в эти годы наверчено

Чтоб запутать финляндский народ.

Раскрывай же теперь нам доверчиво

Половинки широких ворот!

Действительно, «наверчено» было много, и даже срочно создано «народное правительство Финляндии» во главе с коминтерновцем О. Куусиненом, которое обратилось за помощью к отцу и учителю, а также вождю всех времен и народов. Но с доверчивостью «запутанных» дело обстояло туго (рис. 1.17): Суоми оказалась крепким орешком, противник был очень упорен в обороне, широко применял минирование.

Рис. 1.17

Слева – обложка пластинки с финской песней «Нет, Молотов!». Обращаются к Народному комиссару иностранных дел без приличествующей европейцам культуры: мол, «врёшь, как Бобриков» (царский генерал-губернатор Финляндии, оставивший о себе неуважительную память). В центре – очаровательная финская девушка с «коктейлем Молотова» (бутылкой с горючим и фитилем), которым не располагавшая достаточным количеством противотанковых средств финская армия пыталась сдержать навал советской брони. Финны сосредоточили свое внимание на Молотове неоправданно: он был всего лишь «говорящей головой» другого «товарища», который и принимал все важнейшие решения (справа)

В Военной академии связи были спешно разработаны и изготовлены индукционные миноискатели[11]. Эти примитивные устройства объявили «совершенно секретными» (от мании все засекречивать Советы не смогли избавиться до конца своих дней) и отправили в Действующую армию. Курсантов проинструктировали: при угрозе захвата противником – подорвать миноискатель гранатой, а самому застрелиться, чтоб ненароком не выдать «секрета». Борис был направлен (рис. 1.18) в 262-й отдельный саперный батальон 18-й стрелковой дивизии. Кадровая, хорошо вооруженная, она медленно продвигалась, тесня несколько финских батальонов. Саперный взвод, которым командовал Борис, занимался, конечно, не только разминированием, приходилось подрывать заграждения, расчищать завалы, а иногда и пополнять цепи пехоты – потери были тяжелыми.

Рис. 1.18

Предписание в Действующую армию

Сплошной линии фронта на Петрозаводском направлении не было: бои шли в основном за дороги, потому что толщина снежного покрова в лесах превышала метр. Финские диверсанты – отличные лыжники – обходили советские части и минировали пути их снабжения. Однажды во взвод, «зачищавший» от мин тыловую дорогу, прибежал красноармеец с выпученными глазами. Едва отдышавшись, он сообщил: впереди – не части своей дивизии, а финны. Через час на дороге появилось их довольно многочисленное подразделение.

Это были не диверсанты. Противник скрытно сосредоточил достаточные силы и замкнул «мотти», а командование дивизии упустило время и не смогло организовать прорыв. Хотя взводу повезло не оказаться в кольце, последующие несколько дней были кошмаром – уходить пришлось по заснеженному лесу, под огнем снайперов. Заснуть или получить даже нетяжелое ранение означало гибель – смерть на тридцатиградусном морозе не заставляла себя ждать. Борис и его солдаты вышли к своим с оружием и разбитым миноискателем, что спасло от трибунала. О методах «перековки оступившихся» техник-лейтенант представление имел: еще во время учебы в институте будущий связист проходил практику на строительстве дальневосточной железной дороги, побывав на одном из островов архипелага ГУЛАГ (рис. 1.19).

Знамя дивизии захватили финны. Вынесенного из окружения командира, комбрига Кондрашова, раненого и больного, лежавшего на носилках, перед строем немногих оставшихся в живых подчиненных, расстреляли. Расстреляли и многих других офицеров дивизии.

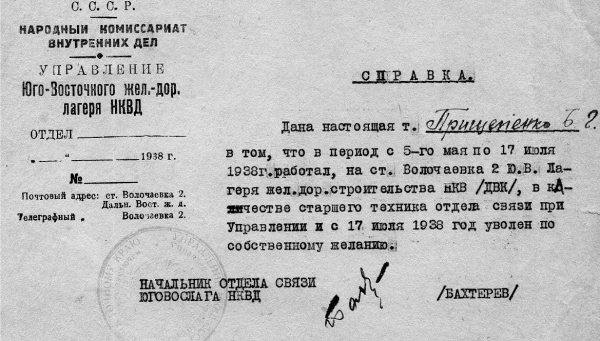

Рис. 1.19

Напоминание о «туре» Бориса Прищепенко на один из «островов» архипелага ГУЛАГ

Поняв, что Зимняя война отнюдь не будет легкой прогулкой, советское руководство подтянуло много свежих соединений и те, не считаясь с потерями, навалились на финнов. Для «политического руководства» на фронт прибыл Л. Мехлис – эмиссар Сталина, имевший полномочия расстреливать каждого, кто «трусит и саботирует». На заснеженной тропинке, ведущей к штабу, Борис, возвращавшийся оттуда после награждения медалью «За боевые заслуги», повстречал сановника со свитой. Несмотря на то, что лейтенант, отдав честь, отступил в снег, освобождая тропинку, охранник Мехлиса ударил Бориса в грудь прикладом автомата (во фронтовых частях автоматы ППД тогда были редки, но тут-то охранялось самое дорогое!) и продержал под прицелом лежащего в снегу офицера, пока не прошел, конечно же, «ничего не заметивший» хозяин. Так что благодарность государства за исполнение воинского долга была комплексной.

Предвижу, что, по прочтении сего, многие сморщенные от долгого нахождения в служебно-серьезном состоянии личики исказит дидактическая гримаска: «Зачем же делать столь далеко идущие выводы из частного случая? Партия решительно осудила перегибы и злоупотребления того же Мехлиса. И не государство ответственно за произвол отдельных лиц!»

Любопытно, за что тогда вообще ответственно государство, если не за действия высших своих представителей? Закон-то требует удовлетворения даже от хозяина кусачей собаки! И приняло ли бы само государство аналогичные объяснения (мол, товарищи уже сурово осудили) от гражданина, слегка настучавшего по Первому лицу?

Логика как раз говорит о том, что именно государство поощряет своих холуев, выполняющих грязноватую работенку, связанную с массовыми ли расстрелами, с басманным ли правосудием, с конфискацией ли сбережений, а потом – прячет замаравшихся, но вполне удовлетворенных материально «исполнителей» за ширмой «осуждения», исподволь демонстрируя тем самым кандидатам на аналогичные миссии желательность таких действий в его, государства, интересах.

… Какая из сторон достигла своих целей в Зимней войне – пусть судит читатель. Финская армия была сломлена подавляющим численным и техническим превосходством противника и отошла со «спорных территорий». Но, с другой стороны, послуживший в царской армии, компетентный и, видимо, хорошо знавший психологию, маршал Густав Маннергейм представлял, какой месседж надо послать, чтобы большевистские власти больше не пытались «освободить финский народ от ига эксплуататоров». Сопротивление избавило Суоми от кипучей деятельности бойцов невидимого фронта, связанной с массовым вывозом туземцев в Сибирь, бессудными расстрелами, «переводом народного хозяйства на социалистические рельсы» и многих других неизбежных атрибутов этого процесса. Недалекие географически другие страны Прибалтики, решившие в аналогичной ситуации «не залупаться», этого хлебнули сполна, чем и объясняется их экзальтированное поведение в наши дни.

В мае 1940 Борис Прищепенко получил предписание прибыть в распоряжение Разведуправления Генерального штаба. Курсантов обучали радиоделу, тактике и стратегии, стрельбе из разного оружия, прыжкам с парашютом, прочим наукам военных разведчиков. И, конечно, велась партийно-политическая работа. Излюбленным вопросом преподавателей на семинарах был: «Как вы считаете, сближение СССР и Германии носит идеологический, глубинный или же временный характер?». Преподаватель расплывался в довольной улыбке, если слышал не отклоняющийся от «единственно правильной линии партии» ответ: «Глубинный, потому что там, как и у нас, строят государство рабочих и крестьян, пусть и своими методами[12]».

…В отношении Германии «линия партии», в отличие от внутренней политики[13], действительно не знала колебаний.

Симпатии между странами были крепкими, что объяснимо: одну после Первой мировой войны душили репарациями, другую недолюбливали из-за рецидивных попыток учинить революции у соседей а также отказа платить долги по займам. Товарищи по несчастью трогательно помогали друг другу создавать танки и самолеты, налаживать производство отравляющих веществ – дабы обойти «кабальный Версальский договор».

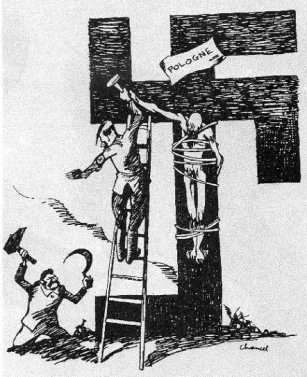

Такой твердый курс выгодно контрастировал с политикой «империалистических хищников», напоминавшей движения известной субстанции в проруби: они «сливали» своих союзников (как «примкнувшую» к англо-французскому блоку Чехословакию). «Освоение» Австрии и Чехословакии окрепшей Германией вызвало неудовольствие «плутократий» и даже Муссолини (союзника фюрера по Стальному пакту), но тем острее было наслаждение польских «друзей», урвавших свой «чешский кусок». В адрес «гоноровых панов» с британских берегов раздалось обидное: «европейские гиены!». Потом, правда, вышли слезоточивые книжонки, одна – с характерным названием «Изнасилование Польши». Однако, наблюдая двойное проникновение в Речь Посполиту фюрера, а также «вождя и полководца всех времен и народов», не забыли приказать англо-французским войскам «Обождать!», несмотря на данные Польше незадолго до этих событий гарантии безопасности. Экзерсисы этой «большой европейской политики» закончились плохо – во всяком случае, для тех, кого не отделял от прущих вперед германских танков Ла-Манш (рис. 1.20). Ну, а дружба СССР и Германии была не только «глубинной», идеологической, но и крепкой, солдатской (рис. 1.21).

Рис. 1.20

Польский солдат предъявляет претензию джентльмену, похожему на британского премьера: «Англия! Твоих рук дело!». Аналогичное озарение снизошло и на французского военнослужащего: «Это все англичане сделали!».

Пропаганда Германии (где были изданы плакаты) эксплуатировала присущую большинству людей склонность винить в своих поражениях других

…Курсантам раздали фотокопии планов бывшего польского Белостока (карты уже считались «секретными», как и карты всего СССР). Стажеров послали туда, чтобы они могли освоиться, научиться хорошо одеваться, сидеть в кафе, раскованно вести себя – всему этому в разоренных большевистскими экзерсисами городах СССР научить было уже нельзя. Главной же учебной задачей было вскрыть создаваемую под Белостоком группировку своих войск, которые прибывали, в песенной форме информируя население и убеждая друг друга в том, что:

«И на вражьей земле мы врага разгромим

Малой кровью, могучим ударом!»

Рис. 1.21

Слева: комбриг Кривошеин и закончивший советское танковое училище генерал-полковник Гудериан принимают совместный парад в поверженном польском Брест-Литовске (впоследствии ставшем известным как город – Герой Брест). Справа – карикатура во французской газете тех лет: «Вам молоток? Прошу!»

Улицы «новых советских городов» оживляли густо расклеенные политработниками плакаты, обернувшиеся трагедией несбывшихся надежд для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации (рис. 1.22).

Рис. 1.22

Плакат времен счастливого «вызвалення»

Курсанты фотографировали мосты, подбирали подходящие места для диверсий, изучали передвижения воинских эшелонов. Иногда они фотографировали и друг друга (рис. 1.23), хотя это категорически запрещалось и о доносе на однокашников, подкрепленном фотоснимком, мечтал любой мало-мальски честолюбивый стукач. Опасностей и без этого хватало: никто и не думал предупреждать «органы», что в районе Белостока действуют свои стажеры и сотрудники НКВД вполне могли стрелять в «шпионов». Сдаваться же курсантам не хотелось – это означало конец карьеры.

Рис. 1.23

Слева: Б. Прищепенко выполняет учебную задачу на улице Белостока.

Справа – план этого города

…Белостокская группировка была наступательной. Товарищ Сталин… готовился воткнуть пролетарский шкворень в спину дружка, занятого войной с Англией. Однако Адольф оказался коварен, а германские генералы – куда лучше подготовленными профессионально, чем «одухотворенные бессмертными идеями Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина», советские коллеги. Удар Второй танковой группы[14] вермахта в июне 1941 г. по войскам на белостокском выступе привел к полному их краху, несмотря на то, что краснозвездных танков и самолетов было не только намного больше, среди них значительную часть составляли машины, качественно превосходившие немецкие (например – танки Т-34 и КВ). Воспоминанием о некогда мощной группировке остались лишь котлы, обозначения которых покрыли трупными пятнами штабные карты Западной Белоруссии: кошмарная участь «окруженцев» ожидала более полумиллиона военнослужащих.

Бесспорно, такой результат больно задел самолюбие товарища Сталина: неприятные логические выводы следовали из его же собственного поучения: «Чтобы руководить – надо предвидеть», которое он преподал еще в 1928 году активу московской парторганизации. Растерявшись, он продемонстрировал, однако, что свою репутацию намерен защищать отнюдь не только мерами «сурового партийного осуждения»: командующего фронтом Д. Павлова расстреляли «як суку и гада», купно с генералами фронтового штаба и многими офицерами.

В своих провалах власть продолжала винить после войны и простых граждан: многие, кому повезло выжить в плену, прошли через ГУЛАГ, а буквально всем из них долгое время не доверяли (в анкетах, заполнявшихся при приеме на любую работу, надо было отмечать пребывание в плену или на оккупированной территории).

Не хочется отбирать хлеб у В. Суворова и других историков, пускаясь в рассуждения о полководческом мастерстве и потерях в той войне. Поделюсь личным впечатлением: в конце 80-х мне случилось посетить Генштаб. Мой технический вопрос, конечно же, был «последнестепенным», там в авральном порядке шла подготовка договора о сокращении вооруженных сил в Европе. Я разговаривал с «направленцем», а за соседним столом несколько офицеров готовили одну из многочисленных справок, необходимых для переговоров. Я не прислушивался к их дискуссии, пока не услышал громкий выкрик одного из них, очевидно – протестовавшего против сокращений: «Да в сорок первом наша вчетверо превосходящая танковая группировка не смогла их сдержать!» «Вчетверо ли?» – подумалось мне. К тому времени я уже знал, что крупнейшим танковым сражением Второй мировой было не Прохоровское, а произошедшее в конце июня 1941 г. у западноукраинского местечка Дубно. Остановить прорыв германской танковой группы (650 боевых машин) там должны были шесть мехкорпусов, насчитывавших 4000 танков – больше, чем у вермахта на всем советско-германском фронте! Пока мехкорпуса нащупывали противника, занимали исходные позиции, в частных стычках было потеряно более 1000 (!) танков. Начальника штаба Юго-Западного фронта Пуркаева терзали плохие предчувствия, он предложил превратить в доты оставшиеся танки, зарыв их на пути немецкого клина. Но тут (а як же ж!) вмешалось «политическое руководство» – член Военного совета Н. Вашугин.

«Все, что вы говорите, Максим Алексеевич, – он подошел к карте, – с военной точки зрения, может быть, и правильно, но политически, по-моему, совершенно неверно! Вы мыслите как сугубый военспец: расстановка сил, их соотношение и так далее. А вы подумали, какой моральный ущерб нанесет то, что мы, воспитывавшие Красную Армию в высоком наступательном духе, с первых дней войны перейдем к пассивной обороне, оставив инициативу в руках агрессора! А вы еще предлагаете допустить фашистов вглубь советской земли! Если бы я вас не знал как испытанного большевика, я подумал бы, что вы запаниковали».

После сражения полководцы «славной плеяды» затаили на противника крепкую обиду. Один из них впоследствии писал: «Причина успеха немцев заключалась в хорошей разведке местности и наших сил». Похоже, сам он, полагаясь на подавляющее превосходство, считал вполне допустимым руководить боями по «неподнятой карте» (именно так он и действовал через два года под Прохоровкой, приказав своей армии наступать через овраг, оказавшийся для ее танков непреодолимым). Другой жаловался, что «после неравного (интересно, какая из сторон превосходила?) боя 20-я танковая дивизия превратилась в стрелковую…», но и это было явным преувеличением: после сражения «дивизию» переформировали в батальон, который потом сгинул в окружении под Киевом…