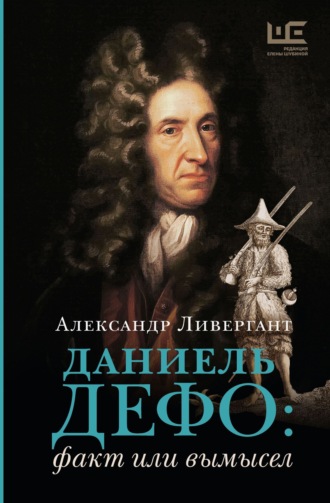

Александр Ливергант

Даниэль Дефо: факт или вымысел

Когда Даниелю было восемь лет, исполнилась давнишняя мечта – отец взял его с собой в Ипсвич, и мальчик обомлел: впервые в жизни увидел он море и стоявшие на якоре огромные парусники. Дух далеких рискованных странствий, тоска по всему крайнему, чрезмерному, запредельному, таинственному овладели им тогда и никогда уже больше его не покинут. Советы степенного, правильного отца «не бросаться очертя голову навстречу бедствиям» были разом забыты.

«Какой же деловой город Ипсвич! – восторгался юный Фо. – Какие огромные, могучие угольщики ходят между Ньюкаслом и Лондоном!»

3.

Сам Джеймс Фо был торговцем, сына же видел «пастырем божьим», уж никак не торговцем, тем более моряком. И потому отправил его в диссидентскую семинарию Ньюингтон-Грин с громким названием Академия; таких академий было тогда в Англии несколько. Находилась Академия в пригороде Лондона Сток-Ньюингтон. Спустя тридцать с лишним лет, в 1709 году, Даниель поселится здесь, сначала будет дом снимать, а потом построит свой собственный. В Ньюингтоне родилась и его жена – но мы торопим события…

До Ньюингтона Даниель учился в начальной школе преподобного Джеймса Фишера в Доркинге, в двадцати пяти милях от Лондона. Сколько времени он учился, кто его учил и как – нам решительно неизвестно. В Ньюингтоне же Даниелю предстояло учиться три года, а при желании – и все пять, до 1678 года. Отец, человек состоятельный, денег на обучение сына не жалел – пусть учится хоть десять.

«Должен отдать должное моему престарелому родителю, – писал Дефо спустя годы. – Торжественно заявляю: если я глуп по сей день, то виноват в этом только я сам; отец же мой ничего не жалел для моего воспитания».

И ведь действительно не жалел: пятилетнее обучение, в отличие от трехлетнего, обязательного, стоило в Академии немало.

Судя по всему, идти в семинарию Даниелю хотелось не слишком; впрочем, и уходить из нее раньше времени он также не стремился.

«На мою беду, – будет вспоминать он, – меня сначала, против моей воли, отдали в сие достойнейшее заведение, а потом, опять же против воли, из него забрали».

Дефо запамятовал: всё было не совсем так, а вернее, совсем не так: Даниель, можно сказать, забрал себя из Ньюингтона сам.

«Достойнейшее» – иначе не скажешь: в семинарии учили ничуть не хуже, чем в Оксфорде или Кембридже, куда сыну пресвитерианина, нонконформиста путь был заказан. Учили отнюдь не только богословию, как в семинарии положено, но и многим другим – «мирским» – наукам; «Оптику» Ньютона и «Начала» Евклида, которые изучал в Ньюингтоне Даниель, богословием при всём желании не назовешь. Учили математике, астрономии, логике, философии, истории, географии (которая давалась Дефо, при его страсти к путешествиям, особенно легко). И языкам, конечно. Юный Даниель не только читал по-древнегречески и на латыни, но и вполне складно писал на этих языках. Бегло говорил по-французски и по-испански, изъяснялся на итальянском и даже – худо-бедно – на голландском.

Учили, словом, в ньингтонской академии на совесть. Учили до тех пор, пока, спустя тридцать пять лет, в 1714 году, парламент с подобными «крамольными» учебными заведениями не покончил Актом против раскола (Schism Act), инициатором которого парадоксальным образом явился один из самых образованных людей своего времени, видный тори, друг и корреспондент Свифта Генри Сент-Джон, лорд Болингброк, о котором еще будет сказано.

При том, как легко давались Даниелю науки, своими обширными познаниями он, хвастун по природе, не хвастался, отдавал должное соученикам, пусть и не столь даровитым и работоспособным. И, как и в детстве, отличался повышенным чувством справедливости, нравом решительным, благородным:

«Дать сдачи негодяю я готов был всегда, но никогда не хватало мне красноречия назвать негодяя негодяем, а дурня дурнем».

Подобному искусству – заметим вскользь – он мог бы поучиться у своего младшего и не менее именитого современника, доктора Джонатана Свифта: автор «Гулливера» в своем журнале «Экзаминер» («The Examiner») не выбирал выражений, причем «галантерейщику» Дефо от настоятеля дублинского собора Святого Патрика доставалось едва ли не больше, чем остальным.

Да, был скромен, не заносчив и в то же время знал себе цену. Вот что напишет он о себе в третьем лице в ответ на обвинения Свифта в невежестве:

«1. Французским владеет так же бегло, как и своим родным английским.

2. Обладает достаточными познаниями в области экспериментальных наук.

3. Знаток географии, весь мир у него как на ладони.

4. Искусен в астрономии.

5. Начитан в истории».

Чем, казалось бы, не безудержный панегирик самому себе? Вместе с тем каждый «пункт самовосхваления» кончается одной и той же иронической репликой как бы от имени Свифта, своего рода «снижающим» рефреном-комментарием: «А всё же человек этот необразован».

Себя судил строго, да и относительно своего окружения особых иллюзий не питал. С младых ногтей, еще до Ньюингтона, и до самой смерти «недорого ценил громкие права»: знатность, достаток, эрудицию ставил ниже чести и справедливости – если воспользоваться названием одного из лучших его памфлетов «Призыв к чести и справедливости». Об этом же его довольно неприхотливое двустишие из поэмы «Чистокровный англичанин», о которой речь впереди:

Хорош не тот, кто знатен и богат,

А тот, кто помощь оказать вам рад.[7]

Да, громкие права ценил недорого, что, однако, не мешало ему во все времена стремиться к знатности и богатству, считать себя джентльменом – «образцовым джентльменом», как он назовет один из своих последних памфлетов. И обижаться и раздражаться, когда ему в праве называть себя джентльменом отказывали.

* * *

Возглавлял Академию преподобный Чарльз Мортон, талантливый высокообразованный проповедник, человек во всех отношениях незаурядный. Ему Дефо, да и другие ученики, обязан был не только знаниями, но и стойкостью, принципиальностью инакомыслия, глубокой верой, «…ясным, – напишет Дефо, – пониманием вещей и столь же ясным выражением своих мыслей».

Убежденный нонконформист и пресвитерианин, Мортон привил Академии сектантский дух, который Дефо сохранит на всю жизнь. В 1685 году, когда Даниеля в Ньюингтоне уже не было, Чарльз Мортон бежал от преследования сторонников «единой и неделимой» англиканской церкви в Америку, где долгое время читал проповеди в церкви городка Чарльзтаун, а в конце жизни дослужился «до степеней известных», стал вице-президентом Гарварда – блестящая карьера, сказали бы сегодня.

В Ньюингтоне Дефо слушал проповеди и еще одного незаурядного человека, ныне признанного классика английской литературы. Джон Беньян, сын деревенского лудильщика, солдат кромвелевской армии, несгибаемый пуританин, написал «Путь паломника» в тюрьме, где отсидел двенадцать лет и куда попал за то, что отказался примкнуть к официальной англиканской церкви. Иносказательная, «суровая» (Пушкин) проза Беньяна сразу же нашла своего читателя: «Путь паломника» в одночасье стал бестселлером, многократно переиздавался, общий тираж – более ста тысяч экземпляров; такой цифре позавидовали бы и сегодняшние издатели. Сложные аллегории Беньяна тогдашний читатель-диссентер, даже и едва умеющий читать, расшифровывал без труда. В «Пучине отчаяния», к примеру, он угадывал жизнь, исполненную пороков и искушений, а в Христианине, одетом в лохмотья, с книгой в руках, странствующем в поисках Небесного града, – незавидную участь пуритан, своих единоверцев. Это у Беньяна Теккерей позаимствовал название своего лучшего романа. В «Пути паломника» Ярмарка тщеславия (или, в старом переводе, Базар житейской суеты) – одно из тех мест, куда, бежав из Града разрушения, попадает Христианин – житейская суета преследует его повсюду.

Вместе с Даниелем Фо проповеди Мортона и Беньяна слушали и другие учащиеся Академии, ставшие со временем людьми известными. Одни, сменив гнев на милость, отошли от инакомыслия, сделались правоверными англиканами и кончили жизнь если и не в богатстве и почете, то, по крайней мере, в своей постели. Другие остались непримиримыми раскольниками и вынуждены были скрываться или бежать из страны, чтобы не сесть за решетку, как Беньян, или не подняться на эшафот, как друзья Даниеля по Ньюингтону Баттерби, Дженкинс и Хьюлинг, участники, как, кстати, и сам Даниель, мятежа герцога Монмута, о чем еще будет подробно рассказано. Обратим внимание на двух его соучеников. Первый, пресвитерианин Сэмюэль Уэсли, с возрастом не только отошел от раскольничества, но стал ревностным гонителем инаковерующих. Второй же соученик, в будущем известный пресвитерианский проповедник, для нас примечателен прежде всего своим именем – Тимоти Крузо; Дефо его увековечил.

В Ньюингтоне Даниеля прилежно учили религиозному инакомыслию. Но – не религиозной нетерпимости. Нетерпимым он не станет; протестант, более того, диссентер, он будет приверженцем «золотой середины», лояльным ко всем конфессиям – протестантским, разумеется. И эта золотая середина ему, как мы увидим, боком выйдет, и не раз.

Проповедником он не станет. В 1678 году заявил: «Кафедра проповедника – не для меня», и покинул Сток-Ньюингтон, не доучившись и повздорив из-за этого с отцом. Почему младший Фо отказался «идти по проторенной церковной линии», остается только гадать. То ли он не чувствовал в себе призвания клирика. То ли, будучи сыном раскольника, понимал, что в текущей ситуации ему, при всех его способностях и знаниях, на духовной стезе не преуспеть. А может, он, человек с детства азартный, увлекающийся, хотел испытать себя в мирских делах, в жизни, которая не ограничена церковной кафедрой и потребует от него способностей куда более разносторонних.

Как бы то ни было, в 1678 году, неполных девятнадцати лет, Даниель покидает Ньюингтон. И в этом же году – вряд ли это случайное совпадение – на корабль впервые в жизни садится его alter ego, моряк из Йорка Робинзон Крузо. И выпускник богословской семинарии, и выдуманный им литературный персонаж вопреки родительской воле подчинились своему природному влечению, толкавшему обоих – перефразируем сказанное в романе – «к злоключениям, которые выпали на их долю».

Глава II

«Воскресный джентльмен»

1.

Злоключения Даниеля Фо – впереди. Ближайшие же несколько лет его бурной жизни, с 1678-го по 1685-й, пусть и беспокойные, зато увлекательные. Эти годы выпускник Ньюингтона живет, как говорится, «полной жизнью». Полной и заранее предначертанной: Джеймс начинал точно так же.

Торгует – торговлю называет своим любимым занятием. Много лет спустя в «Плане английской торговли» провозгласит: «Что такое Англия без своей торговли?» Женится. Путешествует. Начинает писать.

К торговле он еще только примеривается, пока же, по отцовской протекции, записан в цех мясников, а еще подвизается переписчиком в оптовой галантерейной фирме. Джеймс Фо рассудил как отец Петруши Гринева: «Пускай его послужит!».

Заработок у начинающего галантерейщика невелик, и тем не менее двадцатитрехлетний Даниель заводит семью, находит себе подругу жизни, девушку довольно невзрачную, зато из богатой семьи и его круга. Двадцатилетняя Мэри Таффли – дочь состоятельного бочара, отец дает за ней почти четыре тысячи фунтов приданого, будет что вложить в дело, рассудили, должно быть, жених и будущий свекор.

Брачное свидетельство датировано 28 декабря 1683 года:

«Чарльз Лодуик, пастор церкви святого Михаила в Корнхилле, удостоверяет, что Даниель Фо, двадцати трех лет, того же прихода, холостяк, купец, берет в жены Мэри Таффли, приход святого Ботольфа, Олдгейт, девицу двадцати лет, незамужнюю, с согласия ее отца».

Не проходит и четырех лет, а Мэри Фо, урожденная Таффли, трижды разрешается от бремени, всего же детей у четы Фо будет семеро. Старшую дочь нарекли Ханной, вторую дочь – она умерла в младенчестве, – как мать, Мэри, а старшего сына, родившегося в 1685 году, – так же, как прадеда и отца, Даниелем.

Своим Даниелем Мэри Фо чаще всего недовольна, ворчит: верно, бережлив, трудолюбив, сметлив, зарабатывает вроде бы неплохо, но денег всё равно не хватает; хоть и энергичен, но витает в облаках, любит сочинять стишки, увлекается политикой, вечера просиживает в таверне с дружками. Отношения между супругами не складываются, супруга бранится, супруг помалкивает, в споры с женой не вступает, знает, что, говоря словами Герцена, «бугор собственности и стяжения не был у него развит». Да и дома бывает редко – весь в делах. Каких – Мэри неведомо, да она и не вникает. А то возьмет и вовсе уедет, и надолго; куда – жена не расспрашивает.

Действительно, мужем Даниель был неважным, а вот детей любил, играл с ними, воспитывать их считал своей первейшей обязанностью. Учить – в первую очередь Закону Божьему – почитал неотменимым родительским долгом, не зря же отец сажал его что ни день переписывать Пятикнижие. Рассуждал:

«Мало водить детей в школу – потребно еще знать, в какую школу отдать, каким наукам учить и как, разобраться, к чему твой отпрыск способен и склонен».

Спустя годы изложит свои представления о воспитании детей в «Семейном наставнике» – наставником, проповедником Дефо был всегда, и в молодые годы тоже. Проповедником без кафедры и паствы.

Сам же лелеял, и тоже с самого детства, две склонности: к путешествиям и к сочинительству. В 1683 году пишет первое свое сочинение «Трактат о турецком вопросе». Был ли этот трактат напечатан или нет – неизвестно. Известны обстоятельства: турецкие войска захватывают Венгрию, входят в Австрию и окружают Вену. Виги довольны: католическая Австрия вот-вот падет. Довольны – но не все. Даниель, убежденный виг, как пресвитерианину-раскольнику и положено, смотрит на дело иначе: пусть уж лучше австрийские католики расправятся с венгерскими протестантами, чем мусульманская Оттоманская империя уничтожит и протестантов, и католиков; и те, и другие – христиане как-никак.

К этому же 1683 году относится и его первое плавание по торговым делам. Фо больше не переписчик у галантерейщика, он встал на ноги и, на паях с братьями Станклиф, чем только не торгует: и духами, и вином, и мясом, и галантереей, и табаком, который вывозит из Испании и Португалии, из стран Леванта, с которыми также активно взаимодействует. Причем торгует не в розницу, по мелочи, а оптом, его склады находятся в Корнхилле, тогдашнем финансовом и торговом центре Лондона.

Знаем мы об этом путешествии, как и о первом его сочинении, немного. Знаем, что первое время, как и его герой Робинзон, мучается морской болезнью, причем когда его корабль даже не вышел еще в открытое море. Что по пути в Испанию от пиратов еле ноги унес.

«Случилось со мной такое приключение, – вспоминал писатель. – Наш корабль, державший курс на Роттердам, был захвачен алжирскими разбойниками, напавшими на нас еще в наших водах, при самом выходе из Темзы, неподалеку от Гарвича».

Напали, ограбили – и отпустили. По другой же версии, пленников не отпустили, а освободила береговая охрана. Вел себя Фо, однако ж, смело, несмотря на неопытность и молодые годы, не струсил, держался молодцом.

Не раз за его кораблем, равно как и за кораблями, им зафрахтованными, гнались пираты из марокканского города Сале, порта на атлантическом побережье Марокко, печально знаменитого «пиратского гнезда», считавшегося в те годы центром морского пиратства. Это их, марокканцев, Дефо называет «алжирскими разбойниками»; марокканцы, алжирцы – какая разница.

Справиться с «турецким пиратом из Сале» не представлялось возможным, против них предпринимались целые экспедиции, в Англии печатались списки захваченных пиратами моряков – всё напрасно.

«…Нас отвезли в качестве пленников в Сале, морской порт, принадлежавший маврам… капитан разбойничьего корабля удержал меня в качестве невольника», – читаем в начале «Робинзона Крузо».

К слову: среди многочисленных и разнообразных трудов Дефо есть и двухтомная «История пиратства», написанная незадолго до смерти. Каких только экзотических историй за Дефо не числится: и история чертей, и история привидений, и история черной магии. Любимым пиратом Дефо был непобедимый Уолтер Рэли, гроза морей, который в XVI веке доставил немало неприятностей «французу» и «испанцу» и снарядил экспедицию за золотом, отправившись на другой край света, в устье реки Ориноко. Золота, увы, не добыл (а, возможно, его припрятал), и по возвращении был посажен в Тауэр и обезглавлен: с государственным заданием не справился.

Пройдет несколько лет, и Дефо предложит королю Вильгельму осуществить этот проект; он дотошно изучит описания путешествий Рэли, а много позже, в 1720 году, выпустит «Историческое известие» о странствиях великого пирата и даже подготовит для «Компании южных морей» специальную брошюру с тщательно разработанным планом отправки в устье Ориноко нескольких кораблей английского флота.

Еще знаем, что в Испании торговал он успешно, задержался надолго, изъездил всю страну, побывал на корриде, которую подробно, однако без особого удовольствия, описал. Спустя годы чуть было не согласился занять место торгового агента в Кадисе. Почему отказался – опять же неизвестно; когда его спрашивали, ссылался на Провидение, Промысл Божий – они, мол, всё решают.

По слухам, в бытность свою в Испании получил он выгодное предложение отправиться в Африку в «гвинейский вояж», то есть заняться работорговлей, но отказался: «гвинейский купец» из Дефо получился бы вряд ли, хотя к работорговле он относился, как мы вскоре увидим, неоднозначно. Отправляя в Англию и из Англии корабли с товаром, давая ссуды на судостроение, зарабатывал юный Фо неплохо, хотя и сильно рисковал: корабли не раз тонули или же попадали в руки «джентльменам удачи» вроде его героя капитана Боба Синглтона, – на таком бизнесе недолго и разориться (что, к слову, вскоре и произойдет). И даже как-то раз, по слухам, дрался на дуэли. С кем, из-за чего, из-за кого – Бог весть. Одно можно сказать точно: жив остался.

Испанцев полюбил, о чем, не жалея эпитетов, напишет в «Дальнейших приключениях Робинзона Крузо»: они и благородны, и честны, и мужественны, и справедливы, даром что католики. Испанцев – но не португальцев.

«В общем, в плавании с португальцами я научился кое-чему, главным же образом научился быть бродячим вором и плохим моряком; а смею сказать, что во всём мире для обоих этих дел не сыскать учителей лучше португальцев», – читаем в «Капитане Синглтоне».[8]

Побывав в Испании и в соседней Португалии, а на обратном пути еще и во Франции, Германии, он много потом ездил по Англии, добрался и до Шотландии, в которой бывал неоднократно и которую, истинный пресвитерианин, полюбил на всю жизнь. Любовь была взаимной: в Эдинбурге Дефо уважали, к нему прислушивались и, в отличие от отечества, не преследовали. Полюбил настолько, что одно время подумывал даже перебраться туда с женой и детьми, подальше от лондонских парламентариев, министров и кредиторов. Поездки по стране всю жизнь будет считать своим долгом, иной раз – и секретным государственным заданием; в «Великом законе о субординации» напишет:

«Коль скоро я изучил историю древней Англии, то счел необходимым изучить также и историю Англии современной. И с этой целью совершил три или четыре путешествия по всему острову, тщательно исследуя и беспристрастно наблюдая за всем тем, что представляет интерес во всех городах и графствах, через которые лежал мой путь… Читая “Британию” Кэмдена и некоторые другие книги, в которых повествуется об истории и географии, я обратил внимание, что в этих книгах много говорится о знати и очень мало – о простых людях, как они живут, чем занимаются и т. д.».

Еще в детстве, напомним, Даниеля называли «фонтаном энергии». Не иссяк этот фонтан и с возрастом: чего только не придумывал, чем только не промышлял этот сверхдеятельный, увлекающийся, азартный человек. Причем многое – себе в убыток: скажем, изобретение водолазного колокола, который можно будет, мечтал фантазер Фо, точно член свифтовской Большой Академии в Лагадо, использовать для подъема товаров с затонувших кораблей. До такого не додумается даже смышленый и изобретательный Робинзон Крузо. И в своем авантюризме, увлеченности Фо отдает себе отчет:

«Голова моя наполнялась планами и проектами, совершенно несбыточными при тех средствах, какими я располагал».

Его, впрочем, это не останавливало.

Терпел убытки, разорялся и вновь богател, со свойственной ему дотошностью однажды подсчитал:

«Тринадцать раз становился богат и снова беден».

Но не унывал – и даже в страшном сне не мог себе представить, что очень скоро ему предстоит, как пишут в шпионских романах, «лечь на дно».

2.

В отечестве меж тем не всё благополучно.

В 1678 году Лондон охватывает паника, нечто вроде массовой истерии – страх папистского заговора. Раздул этот страх, который, понятно, лег на благодатную почву, некий Титус Оутс – авантюрист, проходимец, профессиональный провокатор. Вечерами по столице, едва оправившейся от чумы, войны и пожара, страшно было ходить: не ровен час нападут коварные, до зубов вооруженные католики, которые – в мгновение ока распространилась молва – прячутся за каждым домом.

Даниель, человек, как и его отец, здравомыслящий, да и не робкого десятка (сказано же в «Робинзоне»: «Ничто не делает человека таким жалким, как пребывание в беспрерывном страхе»), вооруженных шпагами и пистолетами папистов боялся не слишком, однако и он не выходил из дома без кистеня – оружия, как он шутил, «протестантского, не то что эти глупые шпаги и пистолеты».

Однажды, зайдя в таверну, он услышал леденящую душу историю о том, как несколько французов, мракобесов и отъявленных негодяев, попытались выкопать и унести с площади национальную святыню – Монумент авторства Кристофера Рена в память о Великом лондонском пожаре 1666 года. Неслыханное кощунство!

« – Если б не караульные, их остановившие, они бы, – рассказывал, распалившись за кружкой пива, живой свидетель этого в высшей степени экстраординарного события, – увезли бы наш памятник в Париж.

– Пойдите на площадь, – сказал собравшимся в таверне Даниель, внимательно выслушав эту “правдоподобную” историю, – и вы убедитесь, что монумент уже закапывают обратно в землю.

Среди собравшихся в таверне, – закончил он свой рассказ, – не нашлось ни одного, кто бы воспользовался моим предложением».

Имела ли место эта история в действительности – или молодой Фо пересказывал расхожий анекдот тех дней? Ответить на этот вопрос нелегко. Отличить правду от вымысла, когда имеешь дело с Дефо, задача не из простых.

Интрига Титуса Оутса была далеко не первой охотой на «католических ведьм». Годом раньше, в августе 1677 года, прошел слух (какими только слухами не полнилась в те годы английская земля!) о раскрытии очередного католического заговора. Парламент отреагировал молниеносно: члены обеих палат дружно взялись за подготовку закона об изгнании из Англии всех католиков, в том числе самой королевы, богомольной дочери португальского короля принцессы Браганской. Да что там королевы! Тем же летом на лондонской улице, неподалеку от королевского дворца, в карету Карла II, чьи католические симпатии ни для кого не были секретом, полетели камни, раздались крики: «Смерть папистам!».

Тогда-то все и заговорили о жившем «без всякой славы» тридцатилетнем Джеймсе Скотте, герцоге Монмуте, незаконном сыне Карла II от его фаворитки – одной из многих – Люси Уолтерс. Монмут – истинный протестант, он воспитан в пуританской вере, он настоящий, образцовый англичанин и англиканин, воин, спортсмен – пусть же после смерти своего отца правит нами! Он, а не младший брат Карла, продажный папист герцог Йоркский, – решил парламент, за что в январе 1681 года был за вольнодумство в очередной раз распущен.

Стоило Джеймсу, герцогу Йоркскому, стать после смерти брата Яковом II, как он, ярый католик, куда более ревностный папист, чем его брат, взялся за восстановление в стране римско-католической веры. После мнимой католической угрозы, которой пугал добропорядочных богомольных протестантов Титус Оутс, не пройдет и нескольких лет, как папистский заговор перестанет быть фикцией, продуктом воспаленного англиканского воображения, и получит поддержку, причем не из Рима, Мадрида или Парижа, а прямиком из королевского дворца. Яков приблизил к себе находившихся в опале католиков, в том числе членов парламента и видных военачальников. Вернул католические догматы и обряды. Пригрел – коварный ход! – раскольников, тем самым еще решительнее отторгая их от англикан по принципу «Чума на оба ваши дома». В стране, как встарь, возводились придорожные часовни, открывались иезуитские колледжи, католики получили желанный доступ в Оксфорд и Кембридж. Сам же Яков в первое же воскресенье после восшествия на престол демонстративно, на глазах у всего Лондона, отправился к мессе. Париж и Мадрид рукоплескали.

В 1685 году, спустя всего полгода после смерти «старого волокиты», как прозвали в народе Карла II, бежавший из страны после коронации Якова Монмут, «протестантский герцог», как его нарекли, высаживается в графстве Дорсет с отрядом в 150 человек. По пути к Бриджуотеру его армия, состоявшая в основном из крестьян, йоменов, подмастерьев, живших в Девоне и Сомерсетшире, буквально за несколько дней увеличивается до семи тысяч. Монмут объявляет себя королем и во всеуслышание призывает англичан расправиться с Яковом, «папским холуем».

Успех, однако, оказывается скоротечен. Спустя всего месяц, в июле того же 1685 года, неорганизованное, необученное воинство мятежного герцога, вооруженное косами, цепами и дубинками, сталкивается под Седжмуром с регулярной армией – и 6 июля терпит сокрушительное поражение.

Бунтовщики повержены, разбегаются кто куда, их отлавливают и безжалостно наказывают: более 300 человек вешают, многих продают в рабство за океан и, если поступил донос – а в доносах не было недостатка, – лишают имущества. Из пойманных не был помилован ни один: измена родине. «Протестантского герцога» находят в придорожной канаве, отвозят, несмотря на чистосердечное раскаяние и слезную мольбу даровать ему жизнь, в Тауэр – и спустя десять дней обезглавливают.

Среди вставших на сторону Монмута – и галантерейщик, оптовый торговец, нонконформист Даниель Фо.

И тут мы в очередной раз ступаем на зыбкую почву непроверенных сведений, «правдоподобного вымысла», которым так мастерски владел сам Дефо. Одни биографы – среди них наш Дмитрий Урнов – говорят, что Даниеля видели «среди бунтовщиков, в седле и при оружии». Что впервые Дефо повстречал герцога задолго до мятежа, на ипподроме близ Элсбери; он тогда восхитился жокейской выправкой, сноровкой королевского бастарда. Одни утверждают, что Даниель не раз говорил, не таясь, о своей преданности Монмуту, о том, как высоко его ставит. Другие – что Дефо всегда знал герцогу цену, считал лжецом, пустым болтуном и трусом.

Сам Дефо не раз писал о причинах поражения восстания, сокрушался, что герцог, пусть он и не высоко его ставил, не взял верх:

«Помню, как многие откровенно выражали герцогу Монмуту сочувствие, но если бы хоть половина из них столь же рьяно присоединилась к нему с оружием в руках, его не разбили бы на Седжмурской пустоши!»

Писал о том, что Монмут мог бы победить, если бы вовремя подоспела помощь, если бы герцог обеспечил примкнувших к нему мятежников оружием и людскими резервами, если бы повел за собой людей. О том, что, если бы не темное время суток и не река, которую герцог не успел форсировать, королевская армия была бы повержена. Если бы да кабы…

Битву Монмута с королевскими войсками у Седжмура Дефо действительно описал обстоятельно и не один раз, – но не с чужих ли слов? И если он и впрямь, руководствуясь, точно квакеры, «внутренним озарением», участвовал в боях на стороне Монмута, почему, в таком случае, остался цел и невредим, не разделил печальной участи своих товарищей, в том числе и «ньюингтонских мучеников» – казненных соучеников? Ведь – перейдем на современный сленг – гребли под завязку. И не только в Дорсете, но и в близлежащих графствах, да и в Лондоне, где жил Даниель, тоже. Почему Дефо не постигла участь его тогдашнего близкого друга, а впоследствии злейшего врага, свободолюбца и блестящего острослова-памфлетиста Джона Татчина, которого приговорили к унизительной «гражданской» (по-нашему говоря) казни? Нет, шпагу над головой, как было с Достоевским, у Татчина не ломали, не посылали, за их отсутствием, в рудники, не продавали в рабство в Америку, куда месяцами «транспортировали» бунтовщиков, точно чернокожих невольников из Африки, в задраенных трюмах и где осужденные должны были бесплатно отработать на плантациях семь лет, после чего имели право вернуться на родину. Его приговорили – всего-то! – к семи годам тюрьмы и к ежегодному избиению кнутом на рыночных площадях в Дорсетшире. Татчин слезно просил предать его смерти, как и многих мятежников, но в этом ему было отказано. Его величество король милостив.

Пощады не было никому, оставалось только молчать и подчиняться «папистскому королю».

«Я собственными ушами слышал, – писал, вспоминая это время, Дефо, – что, если монарху понадобится моя голова и он пошлет за ней своих людей, мне останется лишь подчиниться сей участи, стоять и покорно взирать, как голова моя слетает с плеч».

Даниель Фо не стал смотреть, как слетает с плеч его голова, – вместо этого он скрылся из виду, и надолго. О последующих двух-трех годах его жизни – до восшествия на английский престол долгожданного протестанта, штатгальтера Нидерландов Вильгельма Оранского, – мы мало что знаем. Пожалуй, лишь то, что в это время Фо совершает несколько поездок по Англии и на континент по «делам негоции» – импорт и экспорт товаров. Вроде бы Даниель живет на берегу Темзы в Миклхэме, графство Суррей, или в Тутинге, пригороде Лондона.

Живет затворником, вдали от семьи, в полном одиночестве, – и держит язык за зубами, «не высовывается». Не о себе ли пишет он (как всегда, в третьем лице) в «Серьезных размышлениях», третьей части «Робинзона»?

«Я слышал о человеке, – говорится в «Размышлениях», – которому настолько опротивели разговоры со своими близкими, чьего общества он никак не мог избежать, что однажды он принял решение никогда более не раскрывать рта, и этому решению, невзирая на слезные просьбы друзей, жены и детей, он неукоснительно следовал несколько лет… И вместе с тем человек этот по отношению к себе обет молчания не исполнял. Он много читал, писал прекрасные книги, которые заслуживают того, чтобы о них узнал весь мир, и часто, обреченный на одиночество, истово, в полный голос, молился Богу».

С этих пор, даже в те редкие годы, когда преследования со стороны властей и/или кредиторов Дефо не грозили, он старался по возможности жить уединенно, подчас вдали от семьи, и не только потому, что уставал от упреков жены и детского гомона.