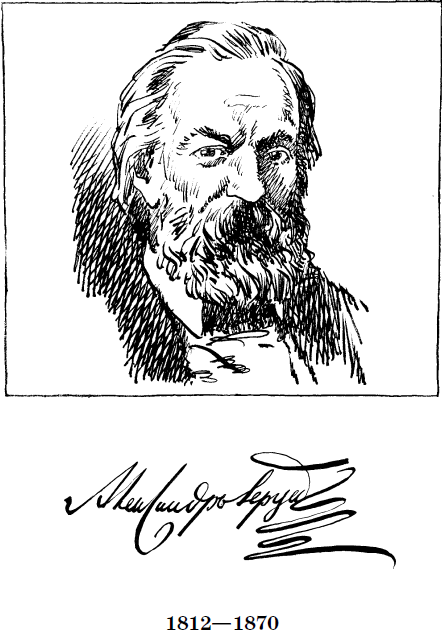

Александр Герцен

Кто виноват? (сборник)

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2001

© Ю. В. Лебедев. Вступительная статья, комментарии, 2001

© В. Панов. Рисунки, 2001

* * *

Духовные скитания А. И. Герцена

«Тридцать лет тому назад, – писал А. И. Герцен в 1856 году, – Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства…» Эти «мальчики» принадлежали к славному поколению, которое вошло в летописи отечественной истории с именем «люди сороковых годов». «Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие – свою бедность и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес искусства, гуманизм – поглощает все…

Где, в каком углу современного Запада найдете вы таких отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремления вечно юны?» И со знанием дела Герцен отвечал: «В современной Европе нет юности и нет юношей». «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? – вторил Герцену Ф. М. Достоевский. – Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это… все те же вопросы, только с другого конца».

Именно «люди сороковых годов» впервые вырастили и бросили в почву зерна самобытной русской мысли, которые позже дали всходы, определившие на многие годы неповторимый облик русской интеллигенции. «Все, что впоследствии развилось и вышло наружу, – утверждал Герцен, – все, около чего группируются явления и лица, – все зародилось тогда, за дружеским столом юношей да отроков». Трагедия восстания 14 декабря 1825 года поставила перед ними ряд трудных вопросов. В стихотворении «14 декабря 1825 года» Ф. И. Тютчев неспроста назвал декабристов «жертвами мысли безрассудной»; их освободительный порыв не опирался на глубокое знание России:

Вас развратило Самовластье,

И меч его вас поразил…

Тютчев полагал, что без серьезного национального самопознания любое политическое действие, от кого бы оно ни исходило, обернется на практике «вероломством», насилием над жизнью, самовластием и деспотизмом. Прежде чем действовать в русской истории, нужно эту историю понять. Поэтому поколение «людей сороковых годов» ушло из политики в напряженную умственную работу: вопрос «кто виноват?» был для него ключевым, общество нуждалось в правильном диагнозе той болезни, которая привела его к трагедии 14 декабря. Нужно было решить вопрос о путях развития России: могут ли они быть простым повторением путей Западной Европы или Россия имеет свою особенную историческую судьбу?

В решении этого вопроса русская общественность 1840-х годов размежевалась на два течения – западников и славянофилов. Западники считали Петра Великого «революционером на русском троне» и были убеждены, что Россия и далее должна идти европейским путем. Славянофилы же видели в петровских реформах попытку насильственной европеизации и полагали, что в дальнейшем своем развитии Россия должна опираться на собственные силы, на собственные культурно-исторические традиции, вырастающие в ней на духовной почве восточной ветви христианства – Православия.

Находясь в оппозиции к самовластью Николая I и правительственной бюрократии, являясь решительными противниками крепостнических отношений в стране, славянофилы и западники сближались в патриотическом чувстве, в горячей и преданной любви к России и ее народу. «Да, мы были противниками их, – заявлял радикальный западник Герцен, – но противниками очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».

Славянофилы любили Россию, как мать, любовью сыновней, любовью-воспоминанием; западники любили ее, как дитя, нуждающееся в заботах и ласке, в духовном наставничестве и руководительстве. Для западников Россия была «младенцем» в сравнении с «передовой» Европой, которую ей предстояло догнать, а, в случае счастливого роста, даже и перегнать. К допетровской России они относились скептически, отказывая ей в праве на традицию и историческое предание. Они начинали отсчет исторического развития страны с преобразований Петра, которого называли «отцом России новой». Но из такого отрицания допетровского исторического наследия западники выводили парадоксальную мысль о великом нашем преимуществе перед Европой. Русский человек, свободный от груза исторических традиций, может оказаться «прогрессивнее» любого европейца в силу своей безоглядности, а значит, и «переимчивости».

«Русский человек так уверен в своей силе и крепости, – писал западник И. С. Тургенев, – что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все равно». Герцен же говорил, что Европа, подобно евангельскому Никодиму[1], «была слишком богата, чтобы пожертвовать большим имуществом ради какой-то надежды»; русским же людям, как евангельским рыбакам, «не о чем было жалеть, легко было сменить сети на нищенскую суму. Достоянием их была живая душа, способная постигать Слово».

1

Александр Иванович Герцен родился 25 марта (6 апреля по новому стилю) 1812 года в Москве. Его отец, знатный русский барин Иван Алексеевич Яковлев, вернулся в 1811 году из долгих заграничных скитаний с молодой девушкой Генриеттой Луизой Гааг, дочерью бедного немецкого чиновника. Нареченная в доме Яковлева Луизой Ивановной, она стала матерью незаконнорожденного сына Александра, которому отец дал не свою, а придуманную им «говорящую» фамилию Герцен (от немецкого слова «Herz» – сердце). Оказавшись «воспитанником» родного отца, впечатлительный мальчик остро переживал двусмысленность своего положения в «случайном семействе». Рано проснулось в нем аналитическое отношение к окружающему, осознание странностей и противоречий в образе жизни «европеизированной» прослойки русского общества. С одной стороны, православный отец, все «благочестие» которого сводилось к строгому требованию, чтобы «воспитанник» соблюдал посты, не обязательные для самого воспитателя по «слабому состоянию здоровья», с другой стороны, лютеранка мать, берущая порою сына в протестантскую кирху, где мальчик «выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие». А в итоге – полное недоверие к официальной церковности как в православной, так и в лютеранской ее разновидности.

«Но Евангелие, – вспоминал Герцен, – я читал много и с любовью, по-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь взял Евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу».

С ранних лет, через общение с матерью, мальчик овладел немецким, а через отца и гувернеров – французским языком. В доме была богатая библиотека из книг французских просветителей ХVIII века, в которой можно было рыться свободно. Беспорядочное чтение вызывало массу вопросов, с которыми Герцен обращался к учителю Бюшо, участнику Великой французской революции, и студенту из семинаристов Протопопову, который стал носить ему «мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева». Герцен все это переписывал и заучивал наизусть.

Детские годы мальчика были овеяны воспоминаниями близких о грозе 1812 года, о нашествии французов и пожаре Москвы. Все это воспитывало кровную любовь Герцена к древней русской столице. «Москва, по-видимому сонная и вялая, – писал он в книге «Былое и думы», – просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза. Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с нею огнем 1812… Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города.

Но не пошла Москва моя, —

как говорит Пушкин, – а зажгла самое себя».

Толчком, во многом определившим направление мыслей и чувств Герцена, явились события 14 декабря 1825 года. «Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открылся новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души».

Начало юности Герцена ознаменовано дружбой с сыном дальнего родственника Яковлевых Николаем Огаревым. Добрый, мечтательный, мягкий, готовый на любое самопожертвование, Огарев удачно дополнял живую, энергичную натуру Герцена. Друзья виделись часто, вместе читали Шиллера, мечтали о гражданских подвигах, гуляли по Москве. В одну из таких прогулок на Воробьевых горах, когда садилось солнце, блестели купола и город простирался далеко под горой, друзья постояли, прижавшись друг к другу, и вдруг, обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать жизнью на избранную ими борьбу.

В 1829 году Герцен поступает на физико-математическое отделение Московского университета. Здесь он переживает страстное увлечение идеями французских социалистов-утопистов, воспринимая их учение как начало рождения новой религии европейского человечества, идущей на смену устаревшим формам христианства. Сен-Симон, Фурье и их ученики возвестили, как казалось Герцену, «новую веру, им было что сказать и во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей… С одной стороны, освобождение женщины, призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею, как с ровным. С другой – оправдание, искупление плоти… Религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты – на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы… Новый мир толкался в дверь, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном».

Восприятие социализма как новой эпохи в жизни европейского человечества было характерно тогда не только для Герцена. Через искушение «новым христианством» прошли многие русские писатели – Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский… Салтыков-Щедрин вспоминал, что в годы юности он «инстинктивно прилепился к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас… Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное – все шло оттуда». Достоевский утверждал, что «зарождающийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего сообразно веку и цивилизации. В социализме, вслед за книгой Сен-Симона «Новое христианство», видели «новое откровение», продолжение и развитие основных нравственных заповедей Иисуса Христа.

В письме к Огареву в августе 1833 года Герцен пишет: «Все люди равны», – говорит Христос. «Любите друг друга, помогайте друг другу» – вот необъятное основание, на котором зиждется христианство. Но люди не поняли его. Его первая фаза была мистическая (католицизм)… Вторая фаза – переход от мистицизма к философии (Лютер). Ныне же начинается третья, истинная, человеческая, фаланстерская (может быть, сен-симонизм??)».

Социалисты-утописты видели бедствие современной цивилизации в вопиющем социальном неравенстве, а выход искали на путях нравственного перевоспитания господствующего сословия в духе христианских заповедей. Недостатком исторического христианства они считали пассивное отношение к общественному злу и хотели придать христианскому нравственному учению активный, действенный характер. Усвоение христианских заповедей заставит богатых поделиться с бедными частью своих богатств, восторжествует равенство и братство, и мир вступит в новую фазу социальной гармонии, рай спустится с небес на землю и наступит обетованное Царство Божие не в загробном, потустороннем мире, а на грешной земле. При этом социалисты отрицали всю мистическую сторону религии и не признавали главный догмат христианства – грехопадение человека и помраченность его природы первородным грехом. Они считали, напротив, что человек добр по своей природе, а зло заключается в социальном устройстве общества, искаженном общественным неравенством.

Казалось, что час гибели этого общества близок. Революционные взрывы, периодически потрясающие Европу, воспринимались социалистами как симптомы агонии старого мира, его неминуемого распада, в процессе которого наступит Царство Божие на земле. Современную эпоху Герцен сравнивал с эпохой Древнего Рима времен упадка, когда на смену язычеству античной цивилизации шла цивилизация христианская в лице ее первомучеников. «В наше время, – писал он в своем дневнике, – социализм и коммунизм находятся совершенно в том же положении; они – предтечи нового мира общественного, в них рассеянно существуют частицы будущей великой формулы, но ни в одном опыте нет полного лозунга». Сен-Симон, Фурье и другие ранние социалисты готовят пути к грядущему Мессии. «Без всякого сомнения, – продолжает Герцен, – у сен-симонистов и у фурьеристов высказаны величайшие пророчества будущего, но чего-то недостает. У Фурье убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании; счастье, что ученики его задвинули его сочинения своими. У сен-симонистов ученики погубили учителя».

Размышляя над тем, как придать «новой религии» действенный характер, Герцен приходит к мысли, что «доселе с народом можно говорить только через Священное Писание, и, надобно заметить, – социальная сторона христианства всего менее развита; Евангелие должно взойти в жизнь, оно должно дать ту индивидуальность, которая готова на братство».

Революция 1830 года во Франции, волнения 1830–1831 годов в Польше с воодушевлением и трепетом принимаются в кругу Герцена и Огарева как признаки приближающегося коренного обновления старого мира. Их неудачи наводят на грустные размышления: «Скептический, не дошедший до формулирования своей мысли ХIХ век не имел ничего готового. Демократия была бессистемная, социализм – едва родившийся. С первых дней революции провидишь, чья победа: робкая, трусливая, корыстолюбивая и переменчивая буржуазия завладеет всем…» Но хочется верить, что эти срывы недолговечны: Европа, в особенности Франция, будет продолжать раз начатое дело социального обновления.

А Россия? В пору ли ей мечтать о мировой миссии, когда вокруг господствует николаевский самовластный режим и крепостное право! Взглянешь вокруг – сердце холодеет от ужаса. «Бедный, бедный русский мужик… Глядя на их жизнь, кажется чем-то чудовищно преступным жить в роскоши…» А разве лучше крестьянского оказывается положение мыслящего, думающего человека в условиях российского беззакония?

В 1833 году Герцен оканчивает университет со степенью кандидата и серебряной медалью, а через год он, Огарев и ряд других лиц их круга попадают в тюрьму. Причина их ареста – нестандартный образ жизни странных молодых людей, нигде не служащих, о чем-то постоянно толкующих, а повод – вечеринка, на которой распевалась песня антиправительственного содержания и был разбит бюст императора. Дознание устанавливает, что песню сочинил знакомый Огарева, а с Огаревым дружен Герцен. И хотя ни тот ни другой на вечеринке не были, косвенных улик относительно их образа мыслей достаточно. Фабрикуется дело о «несостоявшемся, вследствие ареста, заговоре молодых людей, преданных учению сен-симонизма». Огарев попадает в тюрьму первым. Незадолго до своего ареста Герцен встречается с родственницей, Наталией Александровной Захарьиной, девушкой очень религиозной и давно тайно любившей его. Узнав об аресте, о тяжелых условиях содержания, Наталия Александровна советует безропотно переносить испытания по примеру Христа и апостола Павла.

Попав в тюрьму, Герцен начинает с этой девушкой переписку. «Кто живет в Боге, того сковать нельзя», – подбадривает она своего друга. В тюрьме Герцен проводит девять месяцев, после чего заключенным «прочли, как дурную шутку, приговор к смерти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для него, непозволительной добротой, император повелел применить лишь меру исправительную, в форме ссылки». Сперва Герцена отправили в Пермь, а через три недели – в Вятку с зачислением на службу канцеляристом у губернатора Тюфяева, типичного самодура администратора николаевских времен.

Спасло Герцена распоряжение министра внутренних дел об учреждении в России губернских статистических комитетов. На такую «неслыханную» службу пришлось пригласить «ученого кандидата», который, пользуясь случаем, выхлопотал разрешение работать на дому. Занятия статистикой дали возможность Герцену глубоко изучить народную жизнь, а также расстаться с многими романтическими иллюзиями, столь свойственными студенческой юности.

В 1837 году Вятку посещает наследник русского престола, путешествующий по России в сопровождении В. А. Жуковского и К. И. Арсеньева. Тюфяеву приказано к его приезду устроить выставку естественных богатств края, расположив экспонаты «по трем царствам природы». Герцен организует эту выставку и дает объяснения наследнику. Удивленные эрудицией молодого чиновника, Жуковский и Арсеньев проявляют к нему живой интерес, узнают его историю и обещают ходатайствовать перед императором о его возвращении из ссылки. Полным успехом это ходатайство не увенчалось, но Герцена перевели из Вятки во Владимир. Как раз к этому времени вышло правительственное постановление об открытии во всех губерниях «Губернских ведомостей» с приложением к ним так называемого «неофициального отдела». Владимирский губернатор Корнилов предложил Герцену заведование этим отделом. Для сбора материала пришлось много ездить по губернии, знакомиться с народным бытом, публиковать целый ряд статей экономического и этнографического содержания.

Весной 1838 года Герцен тайно наезжает в Москву и увозит Наталию Александровну Захарьину во Владимир, где 9 мая венчается с нею. В июле того же года с Герцена снимают полицейский надзор. Он посещает Москву, знакомится с В. Г. Белинским, М. А. Бакуниным, Т. Н. Грановским. Под влиянием новых друзей он начинает усиленное изучение философии Гегеля, которое приводит его к радикальным выводам. «Философия Гегеля – алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя». Чтение книги Фейербаха «Сущность христианства» довершает процесс перехода Герцена с религиозно-мистических на атеистические позиции: «Мне не суждено было подняться на третье небо, я родился совершенно земным человеком… Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения».

После двухмесячного пребывания в Москве, в мае 1840 года, Герцен переезжает в Петербург на службу в канцелярию Министерства внутренних дел. Он сближается в столице с К. И. Арсеньевым, В. Ф. Одоевским, И. И. Панаевым. Под влиянием Герцена Белинский преодолевает «примирение с действительностью», связанное с неверным толкованием знаменитого тезиса Гегеля: «все действительное разумно, все разумное действительно». Не все, что существует, является действительным. Крепостное право, полицейский бюрократический режим – это, по Герцену, явления «призрачной» действительности, начисто лишенные всякой разумности.

В конце 1840 года эта действительность вновь предъявляет Герцену свои права. В Петербурге будочник убил прохожего. История эта облетела весь город и стала притчей во языцех: о ней говорили вслух как об одной из главных петербургских новостей. В письме к отцу Герцен сообщил о ней. Письмо перлюстрировали, нашли его содержание крамольным и назначили Герцену новую ссылку в Вятку. Лишь ходатайство влиятельных родственников и знакомых привело к замене Вятки на Новгород с одновременным повышением по службе. В Новгороде Герцен был определен на должность советника губернского правления. Там он заведовал делами о злоупотреблениях помещичьей властью, о раскольниках и о лицах, состоящих под надзором полиции, к числу которых принадлежал и он сам. Призрачная действительность и впрямь оказалась лишенной разума. Служба не приносила Герцену никакого удовлетворения. В 1842 году, благодаря хлопотам друзей, он добился наконец отставки, переехал в Москву, где и прожил до 1847 года последний, и самый счастливый, период своей жизни в России. Это было время напряженной духовной работы, когда в спорах между западниками и славянофилами оттачивалась самобытная русская мысль.

2

Известно, что истины немецкого идеализма русская молодежь осваивала с упорством, доходящим до самозабвения: с бою брался каждый параграф гегелевского учения. Но уход в отвлеченное мышление не мог не повлечь за собой отрицательных последствий: умозрительность, слабое знакомство с практической стороной окружающей действительности, отрыв «чистого» мышления от национальных корней, чрезмерное развитие интеллекта и логического мышления в ущерб другим сторонам природы человека.

«Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью, – писал Герцен. – Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая с ним в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении».

Вспоминая о своих встречах с Белинским в 1843 году, Тургенев писал: «Мы еще верили тогда в действительность и важность философских и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер… Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления». «Исключительно умозрительное направление, – вторил Тургеневу Герцен, – совершенно противуположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как русский дух переработал Гегелево учение и как наша живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое».

В циклах статей «Дилетантизм в науке» (1843) и «Письма об изучении природы» (1845) Герцен дает бой всяческого рода романтическим отвлеченностям, логическому формализму, идеалистическому умозрению, летящему поверх реальной действительности. Он посещает в это время университетские лекции по естественным наукам и пытается соединить в своей философии естествознание, диалектику Гегеля и французский социализм. «Только то умозрение не будет пустым идеализмом, которое основано на опыте», – утверждает он.

Герцен пытается придать человеческой мысли живой, действенный характер. Он обличает дилетантов-формалистов в философии, которые, «так или сяк поднявшись в сферу всеобщего», «не чувствуют потребности выхода в жизнь – действительного осуществления идеи». Для Герцена именно в «деянии» происходит существенная реализация личности. «В разумном, нравственно свободном и страстно энергическом деянии человек достигает действительности своей личности и увековечивает себя в мире событий». В «Письмах об изучении природы» Герцен настаивает на ликвидации «временного антагонизма» между естественными науками и философией. «Философия, не опертая на частных науках, на эмпирии, – призрак, метафизика, идеализм».

Параллельно с отрицанием философского умозрения и идеализма Герцен начинает решительную борьбу с романтизмом в литературном творчестве. «Употребление микроскопа, – пишет он, – надобно ввести в нравственный мир, надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневных отношений, которая опутывает самые сильные характеры, самые огненные энергии». Крикливую трагедию с кинжалами и кровью заметит каждый, но человек забывает, что не менее ужасны те будничные драмы, которые стали «бытовым явлением». «Когда я хожу по улицам, особенно поздно вечером, когда все тихо, мрачно и только кое-где светится ночник, тухнущая лампа, догорающая свеча, – на меня находит ужас: за каждой стеной мне мерещится драма…»

Самое трудное для понимания надо искать не за тридевять земель, а у себя под ногами, возле нас. Это наша частная жизнь, наши практические отношения к другим людям. Наш век считает себя критическим и аналитическим, мы важно разбираем исторические и другие общие вопросы, шарим по верхам и дозволяем у ног своих расти «самой грубой, самой нелепой непосредственности». Герцен призывает писателя обратить внимание на эту жизнь, состоящую из «мерцания едва уловимых частностей, пропадающих форм». Именно в этом мимоидущем мире, а не вне его таится нечто непреходящее, вечное. В каждой былинке несущегося вихря «те же мотивы, те же силы, как в землетрясениях и переворотах, и буря в стакане воды, над которой столько смеялись, вовсе не так далека от бури на море, как кажется».

«Каждый человек есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает», – любил повторять Герцен слова Г. Гейне, которые в начале 1840-х годов уже подтверждались художественной практикой. В романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтов показал, что «история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление».

В 1845 году Герцен возвращается к реализации замысла романа «Кто виноват?», задуманного еще в период новгородской ссылки, а также пишет ряд повестей, среди которых выделяется «Сорока-воровка». Большую роль, как побудительный мотив, сыграли в сюжетах этих повестей напряженные и живые диалоги Герцена со своими единомышленниками-западниками и особенно со славянофилами. Эти споры возникли давно, однако теперь они, достигнув высшей точки, завершились разрывом. И тут произошло неожиданное: раскол западников и славянофилов на пределе обострения противоречий между ними, по законам диалектики, породил тенденцию к «снятию» этих противоречий. И внутри славянофильства, и внутри западничества возникает некоторое брожение и намечается поляризация.

После разрыва с западниками в 1845 году славянофилы – братья Аксаковы, Хомяков, братья Киреевские и Самарин – окончательно размежевались с идеологами «официальной народности» – Погодиным и Шевыревым. В «Обозрении современного состояния литературы» И. В. Киреевский показывает нелепость нигилистического взгляда Шевырева на европейское образование и даже подвергает сомнению исключительное преобладание в западноевропейской жизни принципа эгоизма. Отчуждение от Европы, к которому стремятся сторонники «официальной народности», он считает ничем не обоснованным и не сулящим России ничего, кроме бед: «Любовь к образованности европейской, равно как и любовь к нашей, – обе совпадают в последней точке своего развития в одну любовь, в одно стремление к живому, полному, всечеловечному и истинно христианскому просвещению».

Вместе с тем и внутри западнического лагеря обнаруживается назревший раскол на умеренно-либеральное и радикальное, революционно-демократическое течения. Разногласия возникли по социальному вопросу. Герцен изучает в это время историю России, быт народа, склад его психической жизни. Его интересует, какая сила сохранила многие прекрасные качества русского крестьянина, несмотря на татарское иго, немецкую муштру и отечественный кнут. «Это сила Православия, – говорили славянофилы, – лишь из нее исходит, как производное, соборный дух народа, внешним выражением которого является его общинный быт. Образованная прослойка общества оторвалась от народа в «петербургский период» отечественной истории. Необходимо возвращение к народу и слияние с ним, с его святынями. Русский народ в повседневном общинном быте своем уже решил ту задачу, которую Запад поставил лишь в мысли».

Герцен, ратующий за новую «религию», не соглашался с предпосылками, из которых исходили славянофилы. Но их взгляды на особенности экономического быта народа были им усвоены и стали зерном его будущей теории русского социализма. Поэтому Герцен не понимал и не разделял той непримиримой вражды, которую питал к славянофилам Белинский и его друзья: «Белинский пишет: «Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу»; он страдает и за свои страдания хочет ненавидеть и ругать филистимлян, которые вовсе не виноваты в его страданиях. Филистимляне для него славянофилы; я сам не согласен с ними, но Белинский не хочет понять истину в ворохе их нелепостей. Он не понимает славянский мир; он смотрит на него с отчаянием, и не прав, он не умеет чаять жизни будущего века. <…> Странное положение мое: перед славянофилами я человек Запада, перед их врагами – человек Востока. Из этого следует, что для нашего времени эти односторонние определения не годятся» – такую запись делает Герцен в дневнике на 17 мая 1844 года.

Ясно, какие мысли Герцен вкладывает в заключительные слова из «Символа веры» христианина. «Жизнь будущего века» для Герцена – торжество социализма. Он связывает учение славянофилов о крестьянской общине с идеями западноевропейского социализма, полагая, что Россия может миновать капиталистический фазис развития. Грановский решительно не соглашается с Герценом, считая социалистические учения сомнительными. По той же причине он не разделяет отрицательного отношения Герцена к европейской буржуазии. А Белинский? По-видимому, он сильно колеблется в этом вопросе между Грановским и Герценом.