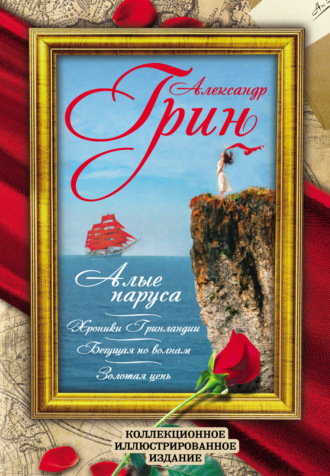

Александр Грин

Алые Паруса. Бегущая по волнам. Золотая цепь. Хроники Гринландии

– Дженнер! – закричали в углу. – Эй, старина, поставь-ка свою кандидатуру!

Отчаянные ругательства наполнили кубрик. Все столпились вокруг покойника, равнодушного, как никогда более, к взрыву страстей. Многие, держа за спиной револьвер, протискивались в самую гущу; в криках слышался звенящий, металлический тембр, показывавший крайнее возбуждение. Боцман Кристоф держал руку за пазухой, и бронзовое лицо его, под снегом седых волос, растягивалось в бешеную улыбку. Гарвей словно окаменел, стоя во весь рост; глаза его с быстротой кошачьей лапы хватали малейшее угрожающее движение, в каждой руке висело вниз дулом по револьверу; Редж, полусогнувшись, притопывая ногой, ворочал свою толстую шею во всех направлениях; яркие пятна горели на его скулах.

Ни позже, ни раньше, именно в тот самый момент, когда это сделалось необходимым, потому что два-три раза щелкнул курок, Аян бросился к ложу Пэда. Губы его вздрагивали от волнения; наконец, уловив паузу, он крикнул изо всей силы, словно слушающее находились от него, по крайней мере, за милю:

– Если бы капитан Пэд встал, он выдрал бы всех за уши!

Голос его покрыл шум, и крики затихли. Гарвей сурово улыбнулся, Редж с недоумением дернул подбородком, оглядываясь; громко захохотал Сигби – еще секунда, другая, и бешенство сломилось, как палка, встретившая топор, потому что слова Аяна звучали непоколебимой уверенностью; момент был великолепен. Боцман сказал:

– Ай, насмеши еще!

Он посмотрел на юношу, но травленый взгляд его поскользнулся на твердых глазах Аяна, как птица на льду. Аян был странен в эту минуту: нижняя часть его правильного лица смеялась, в то время как верхняя сохраняла невозмутимую, серьезную зоркость взрослого, берущегося за дело.

– Повтори-ка, что ты сказал! – крикнул Редж.

– Я предлагаю, – не обращая внимания на смех и шутки пиратов, продолжал Аян, – разойтись сегодня и сойтись завтра. Завтра вы будете хладнокровнее. Никакого толку сегодня не будет, разве что Редж прострелит ногу Гарвею, а Гарвей искалечит Реджа. Пэд, конечно, весьма сконфужен. Завтра, завтра каждый придет к какому-нибудь окончательному решению. И вы же еще пьяны вдобавок!

– Дело! – сказал Сигби, грызя ногти. – Как скоро растут мальчики!

– Да, – продолжал Аян, – нехорошо, если прольется кровь. Лучше вы сделаете, если разойдетесь. И нечего там трогать курки. Ведь все вы мои друзья – по крайней мере, мне кажется, что у меня нет врагов. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что сказал.

Полдюжины рук опустились на его плечи прежде, чем он умолк. Это грубое одобрение было почти искренним; между тем шум перешел в гул, Редж подошел к Гарвею, как бы ища темы для разговора; Гарвей отворачивался.

– Аян, – произнес Кристоф, когда все успокоились, – через полгода у тебя вырастут усы, и как ты тогда будешь глядеть?

– Прямо, – сказал Аян. – Море не терпит раздоров, – прибавил он, – а завтра все будет кончено.

– Ай, – сказал Сигби, – ну, ей-богу же, ты простак первой руки. И я тебе говорю: не одна пуля засядет в теле кого-нибудь из нас, пока ты услышишь крик нового капитана: «Готовь крючья!»

III

К пробитию четырех склянок все выстроились на шканцах. Принесли Пэда; тело его, плотно зашитое в брезент, походило на огромного связанного тюленя. Труп положили на деревянный щит, употребляемый при погрузке, открыли борт, и своеобразный морской гроб тихо скользнул по палубе, ногами к воде. Щит, придерживаемый тремя матросами, остановился, покачиваясь; в ногах Пэда, крепко увязанная между ступней, чернела свинцовая балясина. Океан был спокоен; белоголовые морские орлы плавали над водой, держась к берегу и оглашая пустынную тишину земли резкими, удлиненными выкриками. Гарвей подошел к трупу, обнажив голову, и тотчас руки всех поднялись к головам, предоставляя солнцу накаливать затылки и шеи, цвета обожженного кирпича.

Гарвей прочитал молитву, рассеянно смотря вдаль, сбиваясь и перевирая слова. Потом рука его заслонила море, он приглашал слушать.

– Ребята, – сказал он своим обычным сухим голосом, не опуская руки, пока море не расступилось, – Пэд здесь. Я говорить не мастер. Мы плавали и дрались вместе. Многие из нас живы только благодаря ему. Пусть идет с миром.

– С миром! – как эхо, отозвалась команда, и самые суровые лица стали мягче, словно им пощекотали в носу. Кто-то кашлянул.

– Мы тебя не забудем, – продолжал Гарвей. – Ты ушел от виселицы, а мы неизвестно. Но мы будем жить, как жили, пока нам не перегрызут горло. Аминь.

Он подал знак, и щит быстро перегнулся к воде. Труп пополз вниз, сорвался и исчез за палубой.

– Бу-бух! – всплескивая, сказала вода.

Все подошли к борту, следя, как вздрагивающие круги тают у судна и в отдалении. Прошло секунд десять – прежняя, невозмутимая гладь окружила «Фитиль на порохе».

Тогда все задвигались, заговорили, а лица приняли свободное выражение. С Пэдом было покончено.

– Ребята, – сказал Гарвей, – не все сделано. Капитан не захотел умереть бродягой – есть завещание. Оно лежало у него под замком в ящике, где сушился табак.

Тогда расцвели самые угрюмые лица: завещание это обещало интересные вещи. Сигби протиснулся ближе всех – он никогда не читал такой штучки, даром что отец его умер на собственной земле. Жизнь разлучает родственников.

В руках Гарвея появился пакет, и трудно сказать, был ли он распечатан в ту же минуту десятками напряженных глаз или пальцами штурмана. Хрустнул грязноватый листок; кроме того, штурман держал еще что-то, зажатое в левой руке и вынутое, по-видимому, из пакета.

Гарвей не поднял на толпу глаз, как делают обыкновенно чтецы, сообщающие что-либо важное. Он читал с некоторым усилием, ибо школьные годы Пэда протекали в завязывании буксирных узлов. Но разобрать все-таки было можно.

«11 июля 18…9 года, – прочел Гарвей, и передние ряды шевельнулись. – Я, Матиссен Пэд, могу умереть. Если это случится, то не желаю расставаться ни с кем в ссоре, поэтому завещаю:

1) Мои собственные деньги, девятьсот шестьдесят фунтов золотом, что под левой задней ножкой стола, подняв доску, – всем поровну и без исключения».

Гарвей остановился и сделал рукой резкий, неопределенный жест.

– Гу-у! – пронеслось в толпе. Теперь волновались задние, переднее кольцо стояло тише, чем в момент похорон.

«Второй пункт, – сказал штурман. – Все вещи, за исключением трех ковров, на которых изображена охота с соколами, дарю Гарвею. Ковры отдать Аяну, мальчик любил их рассматривать».

Многие обернулись, отыскивая глазами Аяна, стоявшего позади всех. Он был спокоен.

– Ты будешь на них спать, Ай, – сказал сумрачный Рикс, завидуя штурману, потому что ценность вещей Пэда достигала значительной суммы.

– Тише! – зашипел Редж.

Гарвей продолжал:

«Портрет, который я запечатываю вместе с этой бумагой, прошу кого-нибудь из вас доставить по адресу. В этом моя главная и единственная к вам просьба».

Далее следовало несколько туманных, сбивчивых замечаний, из которых самым ясным было, пожалуй, следующее: «…не мочите, краска не лакирована». Затем что-то зачеркнуто, наконец, следовала подпись, похожая на просыпанные рыболовные удочки.

Любопытство, достигшее нетерпеливого раздражения, выразилось в скрипе подошв. Почти все стояли на носках, вытягивая вперед шеи; Сигби сказал:

– Покажите же, черт возьми! Да он у вас в левой ладони!

Гарвей, не торопясь, спрятал документ. Он сам рассматривал чуждое кривым улыбкам изображение женщины. Тень высокомерного удивления лежала между его бровей, сдвинутых, как две угольные барки в маленькой, тесной гавани.

Раздались возгласы:

– Э! Послушайте! Это невежливо!

– Дайте же и нам, наконец!

– Суньте-ка сюда эту бабу без лака!

– Пэд с розовым цветочком в петлице! Хе!..

– Хо-хо!..

Гарвей протянул руки, и в то же мгновение она осталась пуста. Полустертая акварель прыгала из рук в руки; взрослые стали детьми; часть громко смеялась, плотоядно оскаливаясь; в лицах иных появилось натянутое выражение, словно их заставили сделать книксен. Редок презрительно сплюнул; он не переваривал нежностей; многих царапнуло полусмешное, полустыдное впечатление, потому что вокруг всегда пахло только смолой, потом и кровью.

– Взгляни-ка сюда, Ай, – сказал, приосанившись, молодой Пильчер, – это получше твоих ковров.

Аян взял тоненькую костяную пластинку. Сначала он увидел просто лицо, но в следующее мгновение покраснел так густо, что ему сделалось почти тяжело. Быть может, именно в полустертых тонах рисунка заключалась оригинальная красота маленького изображения, взглянувшего на него настоящими, живыми чертами, полными молодой грации. Он сделал невольное движение, словно кто-то теплой рукой бережно провел по его лицу, и засмеялся своим особенным, протяжным, горловым, и заразительным смехом. Пильчер сказал:

– А? Ну, ей-богу же, у Пэда где-нибудь остался курятник, а он был славный петух.

– Этого не может быть, – твердо сказал Аян. – Нет такой женщины.

– Почему? – ввернул Сигби.

– Я не видел, – коротко пояснил Аян и, помолчав, прибавил: – Я видел их, правда, один раз, но их было чересчур много и нельзя было рассмотреть хорошенько. Мы проходили тогда мимо пристани с фальшивым голландским паспортом. Они там стояли вечером.

– Оставьте пустяки! – крикнул Редок, довольный, что Гарвей замолчал, и он может овладеть общим вниманием. – Кто поедет?

– Я не хочу, – сказал Дженнер после того, как молчание стало общим. – Чего ради?

Остальные переминались. Уехать во время междоусобицы, когда вот-вот начнут делить золото Пэда?! Рискнувший на это рисковал также вернуться к пустой бухте или в лучшем случае увидеть на горизонте тыл «Фитиля». Редж продолжал:

– Стыдно, ей-богу! Сутки вперед, сутки назад! Эй, желающие!

Некоторые отошли в сторону. Гарвей вдруг побледнел, и все отшатнулись: в руке его заблестел револьвер.

– Неблагодарная сволочь! – закричал он, забыв, что может потерять в этот момент всех сторонников, тайных и явных. – Клянусь чертом, вы стоите того, чтобы вызывать вас по жребию и первому отказавшемуся размозжить голову. Я спрашиваю первый раз: кто?

Это «кто» лязгнуло в толпе, как лопнувший стальной трос. Прозвучали сдержанные ругательства: никто не ответил вызовом – правота чувствовалась на стороне спрашивающего.

– Второй раз! – закричал взбешенный Гарвей. – Кто?

Сигби согнулся, опасаясь, что Гарвей выстрелит. Редж злорадно хихикнул, судорожно потирая руки.

– Подле… – хотел зареветь Гарвей, но голос его сорвался.

Аян подошел к борту и сдержанно кивнул головой.

– Кто? – по инерции произнес Гарвей сравнительно тихим голосом. – Ай, ты?

– Я.

– Тридцать миль на шлюпке и двести по железной дороге к северу.

– Хорошо.

– Сегодня вечером.

– Да.

– Не надо терять времени.

– Я еду, Гарвей.

IV

Ночь мчалась галопом; вечер стремительно убегал; его разноцветный плащ, порванный на бегу, сквозил позади скал красными, обшитыми голубым, клочьями. Серебристый хлопок тумана колыхался у берегов, вода темнела, огненное крыло запада роняло ковры теней, земля стала задумчивой; птицы умолкли.

Был штиль, морская волна тяжело всплескивала; весла лишь на мгновение колыхали ее поверхность, ленивую, как сытая кошка. Аян неторопливо удалялся от шхуны. Шлюпка, тяжеловатая на ходу, двигалась замирающими толчками.

Силуэт «Фитиля» почти исчезал в темной полосе берега, часть рей и стеньг чернела на засыпающем небе; внизу громоздился мрак. Светлые водяные чешуйки вспыхивали и гасли. Прошло минут пять в глубоком молчании, последняя атака тьмы затопила все. Аян вынул из-под кормы заржавленный железный фонарь, зажег его, сообразил положение и круто повернул влево.

Рыжий свет выпуклых закопченных стекол, колеблясь, озарил воду, весла и часть пространства, но от огня мрак вокруг стал совсем черным, как слепой грот подземной реки. Аян плыл к проливу, взглядывая на звезды. Он не торопился – безветренная тишина моря, по-видимому, обещала спокойствие, – он вел шлюпку, держась к берегу. Через некоторое время маленькая звезда с правой стороны бросила золотую иглу и скрылась, загороженная береговым выступом; это значило, что шлюпка – в проливе.

Аян встал и некоторое время прислушивался, задерживая дыхание. Справа тянуло душной, теплой гнилью болот, ядовитыми испарениями зеленых богатств, скрытых мраком; слабо шуршал песок, встречая сонный прилив. Берег был совсем близко. Аян сел; теперь он проходил устье бухты, заворачивая к северной стороне пролива. Впереди, милях в двух, лежал океан, сзади шел узкий проход, стиснутый клиньями острова и материка. Дно пролива, истерзанное подводными течениями, работой подземных сил и взрывами штормовых волн, колебавших пучину до основания, напоминало шахматную доску, уставленную фигурами в разгаре игры. Лот, брошенный здесь, достигал то двух футов, то значительной глубины; днем в тихую погоду можно было здесь видеть иглы и зубцы рифов; пролив в это время напоминал слегка оскаленный рот. Большое и маленькое судно могло бы пересечь его с таким же успехом, как перепрыгнуть через собор. Единственная доступная веслу и килю вода тянулась у северного крутого берега: ширина этой ленты была бы все же сомнительна для фрегата.

Взяв направление, Аян стал грести ровно, не утомляясь. Великая пустынная тишина окружала его. Мрак сеял таинственные узоры, серые, седые пятна маячили в его глубине; рыжий свет фонаря бессильно отражал тьму и тяжесть невидимого пространства; нелепые образы толпились в полуосвещенной воде, безграничной и жуткой. Аян боролся с тревогой, однозвучный наплыв дум держал его в томительном напряжении, и сцены последних дней роились в черной стене воздуха, беглые, как обрывки сна. Он смотрел, думал, и вдруг, защемив сердце, открылась темным тайным глазам его безмерная пустота. Он ощутил пространство, невидимые провалы окружили его; спящее лицо океана поднялось к зениту и холодом бездны спугнуло мысль. Он встрепенулся; протяжный далекий гул рос в тишине, как будто заревел горизонт; глухое волнение охватило мрак, в ушах зазвенел стремительный прилив крови. Все стихло.

Это была, конечно, галлюцинация слуха. Аян встал, сел снова, задыхаясь от беспокойства, и крикнул. Голос его, звонко отраженный водой, убил призраки. Все приняло обыкновенные размеры, мирно поскрипывали уключины, слева тянуло теплым, береговым воздухом. Одно-два мгновения Аян подумал еще о спрутах с зелеными фосфорическими глазами; рыбах, похожих на привидения или кошмарный сон; гигантских нарвалах, скатах, отвратительных, как подушка из скользкого мяса; но это уже была последняя судорога воображения; он положил весла, придвинул фонарь и вынул портрет женщины.

Свет ускользал, менял краски, двигал тенями, и чудилось, что лицо неизвестной девушки бегло меняет выражение, улыбаясь Аяну. Он засмеялся; все – шлюпка, весла, фонарь, ружье, спрятанное в корме, – показались ему удивительно приятными, дорогими предметами. Сунув портрет в карман, Аян продолжал еще некоторое время видеть его так же ясно, как и в руках. И как это часто бывает, когда бесчисленные голоса хором встают в душе – сложная острота момента, сильная, необъяснимая радость охватила его. Он вскочил, полный нетерпеливого стремления двигаться, поднял весло и бешено завертел им над головой. «Шу-с-с… шу-с-с… шу-с-с…» – загудел воздух; шлюпка, поплескивая, качалась из стороны в сторону. Аян сел, положил весло, лицо его улыбалось, глаза блестели от возбуждения.

– Почему тихо? – громко сказал он, смеясь самому себе. – Море, кричи!

Береговое эхо тяжело ухнуло и замолкло. Желание стряхнуть тишину, как стряхивают сонливость, овладело Аяном. Он громко сказал, прислушиваясь к своему голосу:

– Я еду, еду! Один!

Шлюпка придвинулась к берегу, своды ветвей повисли над головой Аяна. Он ухватился за них, и шум листьев глухо пробежал над водой. И снова почудилось Аяну, что тишина одолевает его; тогда первые пришедшие на ум возгласы, обычные в корабельной жизни, звонко понеслись над проливом и стихли, как трепет крыльев ночных всполохнутых птиц:

– Эй! Всех наверх! Подтяни фалы, брасопь фок; грот и фок в рифы; все по местам! Готовь крючья!

Он смолк, сел, взял весла и сильно ударил по воде, бледный от тайной, горячей мысли, дерзкой, как поцелуй насильника.

V

– Я тотчас вернусь, – сказал слуга, заметив, что Аян двинулся вслед за ним. – Подождите.

– Разве это не все равно? – возразил Аян. – Ведь мне нужно ее видеть, а не вам.

Лакей поджал губы. Взгляд его выражал холодное, почтительное презрение.

– Если вы не смеетесь, – сказал он, – а просто рассеянны, то попросите у меня объяснения. Здесь ждут. И если будет выражено желание принять вас, тем лучше.

– Я плохо понимаю эти вещи, – улыбнулся Аян. – Идите, если это необходимо, но мне некогда.

Он выдержал еще один выстрел изумления отлично вышколенных лакейских глаз и сел в углу. Ожидание подавляло его, он трепетал глухой дрожью; любопытство, неясные опасения, тайный, сердитый стыд, рассеянное, острое напряжение бродили в его голове не хуже виноградного сока.

Он был один в светлой пустой комнате. Разноцветный стеклянный купол, пропуская дневной свет, слегка изменял естественную окраску предметов; казалось, что сквозь него сеется тонкая цветная пыль. Мебель из полированного серебристого граба тянулась вдоль стен, обитых светлой материей с изображениями цветов, раскидывающих по голубому фону остроконечные листья. Пол был мозаичный, из черных и розовых арабесок. В большом, настежь распахнутом полукруглом окне сияло небо, курчавая зелень сада обнажала край каменной потрескавшейся стены.

Все это было ново, интересно и вызывало сравнения. Главная роскошь «Фитиля» заключалась в кают-компании, где стояли краденые бронзовые подсвечники и несколько китайских шкатулок, куда время от времени бросали огрызки сигар. Аян нетерпеливо вздохнул, глаза его, прикованные к портьере, выражали мучительное нетерпение. Мысль, что его не примут, показалась чудовищной. Тишина раздражала.

Время шло, никто не показывался; напряжение Аяна достигло той степени, когда простое разрушение тишины, какой-нибудь посторонний звук является облегчением. Он слегка топнул, затем кашлянул. Разные предположения суетились в его голове. Сперва он подумал, что человек, взявшимся доложить о нем, – не здешний и сыграл глупую шутку, отправившись преспокойно домой. Мысль эта привела его в гневное состояние. Далее он решил, что могло произойти какое-нибудь несчастье. Человек со светлыми пуговицами мог, например, упасть, удариться головой, лишиться сознания. Наконец, еще одно, бросившее его в целый вихрь представлений, соображение пронизало Аяна электрическим током и подняло с места; он здесь в ловушке. Светлые пуговицы отправились за полицией; но как они могли знать – кто он такой?

Впрочем, рассуждать было поздно. Аян вынул револьвер, положил палец на спуск и тихими, крадущимися шагами подошел к двери. Лицо его пылало негодованием; возможно, что появление в этот момент лакея было бы для слуги полным земным расчетом. Раздвинув портьеру, он увидел залу, показавшуюся ему целой площадью; в глубине ее виднелись еще двери; веселый солнечный ливень струился из больших окон, пронизывая светлую пустоту.

Теперь необходимо было как можно скорее исполнить взятое на себя поручение и уйти. Ничто не препятствовало Аяну разыскать барышню, вручить ей тяжеловесный пакет и спастись, в крайнем случае, даже через окно. Если дорогу преградят люди, он начнет драться. Аян решительно отбросил портьеру и быстро пошел вперед; шаги его морских сапог гулко раздались в пустоте; взволнованный, он плохо различал подробности; зала и ее обстановка сливались для него в одно большое, невиданное, пестрое, стеклянное, резное и золотое. Два раза он поскользнулся; это чуть-чуть не возвратило его к старому предположению, что светлые пуговицы разбили себе голову. В следующий момент прямо на него двинулся откуда-то из угла молодой, гибкий человек, с лицом, опаленным ветром, и острыми, расширенными глазами; костюм его состоял из блузы, кожаных панталон и пестрого пояса. Аян протянул револьвер, то же сделал беззвучно двигающийся человек, и так они стояли два-три момента, пока Аян не разглядел зеркала. Озадаченный и покрасневший, он стал искать глазами дверей, но они скрылись, каждый простенок походил один на другой, в глазах рябило, из золотых рам смотрели застывшие улыбки нарядных женщин. Аян тронулся вдоль стены – щель сверкнула перед его глазами; он протянул руку это была дверь, бесшумно распахнувшаяся под его усилием.

Он двинулся почти бегом – все было пусто, никаких признаков жизни. Аян переходил из комнаты в комнату, бешеная тревога наполняла его мозг смятением и туманом; он не останавливался, только один раз, пораженный странным видом белых и черных костяных палочек, уложенных в ряд на краю огромного отполированного черного ящика, хотел взять их, но они ускользнули от его пальцев, и неожиданный грустный звон пролетел в воздухе. Аян сердито отдернул руку и, вздрогнув, прислушался: звон стих. Он не понимал этого.

Мгновение полной растерянности, недоумения, жуткого одиночества проникло в его душу тупой болью. Он кинулся в маленький коридор, выбежал на стеклянную, пронизанную солнцем галерею, отворил еще одну дверь и остановился, скованный неожиданностью, задыхаясь, с внезапно упавшим сердцем.